2015年黑龙江省水稻产区稻瘟病菌生理小种鉴定

2017-10-13高红秀金正勋李宗泰张习春韩邦东张忠臣

高红秀 金正勋 李宗泰 张习春 韩邦东 张忠臣

(东北农业大学农学院,哈尔滨150030;*通讯作者:zzcneau@neau.edu.cn)

2015年黑龙江省水稻产区稻瘟病菌生理小种鉴定

高红秀 金正勋 李宗泰 张习春 韩邦东 张忠臣*

(东北农业大学农学院,哈尔滨150030;*通讯作者:zzcneau@neau.edu.cn)

稻瘟病是寒地水稻种植区的主要病害之一。为明确黑龙江省水稻主产区稻瘟病菌生理小种的种群结构及变化趋势,利用7个中国统一鉴别寄主对2015年在黑龙江省部分稻作区采集并分离得到的99个稻瘟病单孢菌株进行鉴定,共鉴定出6个群17个生理小种。其中,ZA和ZD为黑龙江省水稻产区的主要优势菌群,出现频率分别为60.61%、18.18%;ZA49为优势小种,出现频率为23.23%,其次是ZD1,出现频率为18.18%,再次是ZA1,出现频率为16.16%。不同地区生理小种的类型及其组成不同。

水稻;稻瘟病菌;生理小种;分离与鉴定

稻瘟病是由 Mangnaporthe grisea(hebert)Barr.(Pyricularia oryzae Cav.)引起的一种真菌性病害,其发生具有群发性、突发性和毁灭性等特点,是我国水稻生产危害最为严重的病害之一。一般流行年份可导致10%~20%的减产,严重时产量损失可达40%~50%,甚至绝收[1]。另外,稻瘟病对稻米品质也有一定的影响,特别是穗颈瘟在水稻灌浆期影响水稻灌浆,增加了稻米垩白粒率。

黑龙江省是我国水稻生产大省,稻瘟病是威胁黑龙江省水稻高产、稳产的主要病害之一。据统计,我国历史上有13次稻瘟病大发生年,累计稻谷损失达60亿kg。特别是近几年,如1999年、2002年、2005年、2006年黑龙江省稻瘟病大发生,平均每年至少损失近10亿元人民币,严重影响稻农的经济收入[2]。目前,稻瘟病的防治主要是依靠抗病品种的选育,但稻瘟病菌是一个高度分化变异的群体,使得抗病品种容易丧失抗性而沦为感病品种,造成严重损失[3]。因此,及时掌握优势生理小种的分布及其变化动态,是保证栽培的水稻品种具有抗病性的重要工作内容[4]。本研究利用7个中国稻瘟病生理小种鉴别品种,对2015年在黑龙江省水稻主产区分离得到的99个稻瘟病单孢菌株进行生理小种鉴定,初步明确了黑龙江省水稻主产区稻瘟病菌生理小种的种群结构及变化趋势。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试鉴别品种

采用的鉴别品种共有7个,分别是:特特普、珍龙13、四丰 43、东农 363、关东 51、合江 18、丽江新团黑谷。

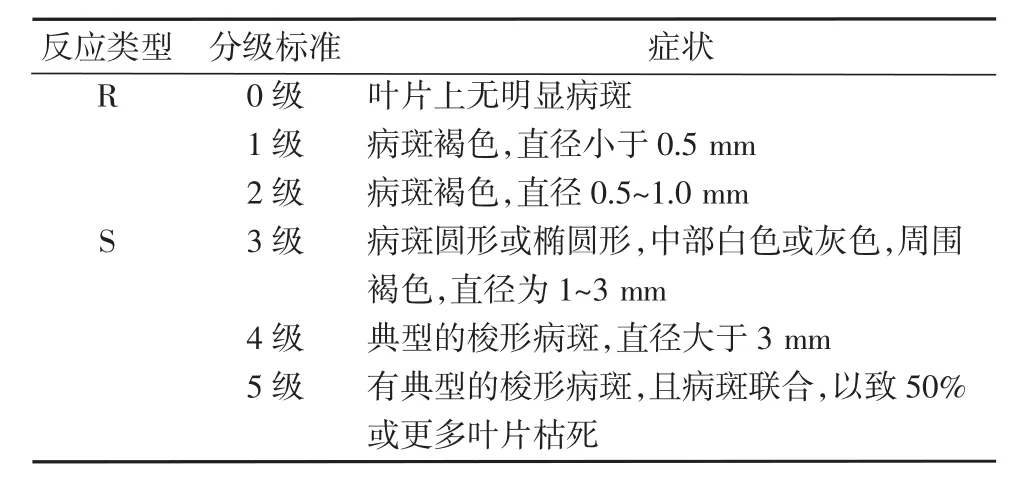

表1 稻瘟病病斑国际分级标准

1.1.2 供试菌株

在黑龙江省部分稻作区采集具有稻瘟病典型症状穗颈节和叶片,分别来源于黑龙江省哈尔滨市、绥化市、齐齐哈尔市、佳木斯市、牡丹江市、密山市等水稻产区,共分离得到99个单孢菌株。

1.2试验方法

1.2.1 秧苗培育

选取鉴别寄主的种子,用0.6%稀硝酸浸泡不超过20 h,用清水冲洗干净,加蒸馏水浸泡至出芽。采用塑料盘育秧,播种前使土壤充分吸水,将催芽后的种子播于事先装好土的塑料营养钵中,每个品种播15粒左右,播种后用塑料膜覆盖保湿,放置在人工塑料大棚内育秧。待幼苗破土后移去塑料膜,期间密切关注幼苗的生长状态,调控水肥培育健壮幼苗,严防病害发生。在接种前3~5 d施用一定量的硫酸铵,便于接种后叶片保持浓绿。

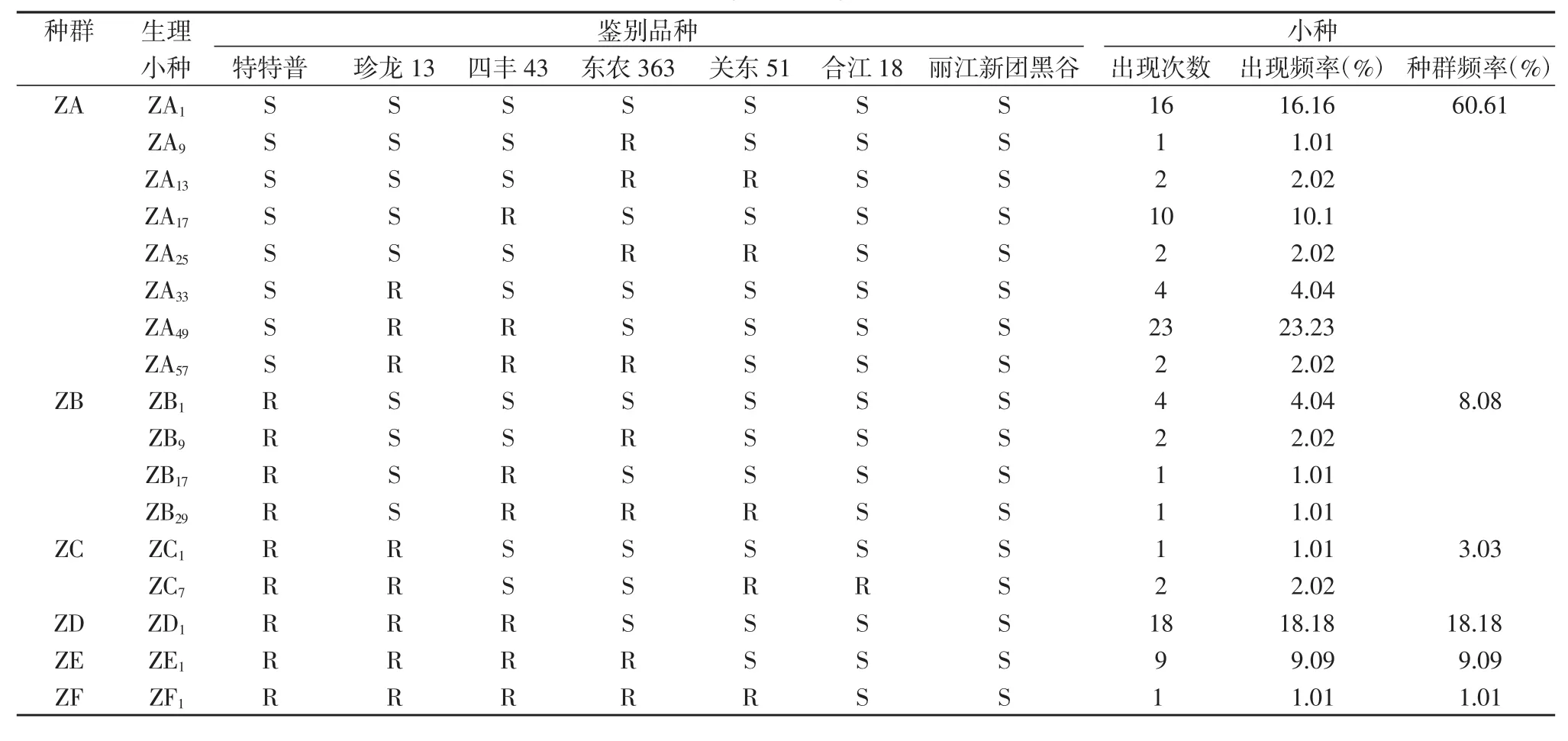

表2 2015年黑龙江省稻瘟病菌生理小种鉴定结果

1.2.2 菌株的分离

取新采集的发病组织,用无菌水冲洗,再用75%酒精表面擦洗后,再浸泡10 min,随后用无菌水冲洗3次。将处理好的病样放入无菌水中6 h,使其充分吸水。然后在铺有吸水纸的灭菌培养皿中加入少量无菌水(浸湿吸水纸即可),把冲洗过的病组织放入其中,盖好后置于26℃~28℃黑暗保湿架空培养直至产生灰绿色霉层。用镊子夹起出现霉层的病样置于清水琼脂平板上方,然后对着平板方向敲击病组织,使孢子落到培养基中,26℃~28℃暗培养至出现白色针状菌落。寻找周围无其他菌落相连的单个菌落,用解剖刀轻轻地挑取一小块培养基,移入燕麦番茄琼脂培养基中,置于26℃~28℃暗培养即可获得单孢菌株。

1.2.3 病菌的扩繁和产孢

将稻瘟病菌接种在燕麦片番茄汁琼脂培养基上,于25℃~27℃条件下培养5~7 d。用无菌水轻轻洗下菌丝(菌丝团要小,太大不利于涂布均匀)和分生孢子,将其悬浮液均匀涂于另一新的35~40 cm厚的平板培养基上(培养基要适当硬一些),每皿约400~500 μL悬浮液,超净工作台中吹干。然后置于25℃培养箱中培养约35~40 h至培养基表面长出一层稀疏的气生菌丝体。涂布向菌落上加少量自来水,用棉签轻轻擦去表面的气生菌丝,并用水将培养基表面的菌丝和分生孢子清洗干净,待培养基表面晾干后罩上2层纱布,用皮筋绑好,于25℃黑光灯照条件下培养至有大量分生孢子产生。从培养基上洗下分生孢子,用0.05%(体积比)Tween 20水溶液悬浮,孢子悬浮液浓度调至2×105个孢子/mL,供接种使用。

1.2.4 接种

待稻苗长至3叶1心时,将配制好的孢子悬浮液用小喷雾器进行隔离喷雾接种至各鉴别品种上,使雾滴均匀分布在叶片表面及茎秆上,接菌后将其移至保湿棚内进行保温保湿管理,以促使其发病。

1.2.5 病情调查与分级

接种后7~10 d,待其充分发病后调查病情及生理小种命名[5]。病斑分级标准见表1,R为抗病反应,S为感病反应。

2 结果与分析

2.1 稻瘟病菌生理小种的组成及出现频率

从表2可见,2015年用7个中国稻瘟病菌鉴别寄主将分离纯化得到的99个单孢菌株进行生理小种检测,共鉴定出6群17个生理小种。即ZA群里有ZA1、ZA9、ZA13、ZA17、ZA25、ZA33、ZA49、ZA57共 8 个生理小种;ZB 群里有 ZB1、ZB9、ZB17、ZB29共 4 个生理小种;ZC 群里有ZC1、ZC72个生理小种;ZD群里只有ZD11个生理小种;ZE群里只有ZE11个生理小种;ZF群里只有ZF11个生理小种。

从表2可见,在6个种群中,出现频率最高的是ZA群,为优势菌群,出现频率为60.61%;其次是ZD群、ZE群、ZB群、ZC群和ZF群,出现频率依次为18.18%、9.09%、8.08%、3.03%和1.01%。

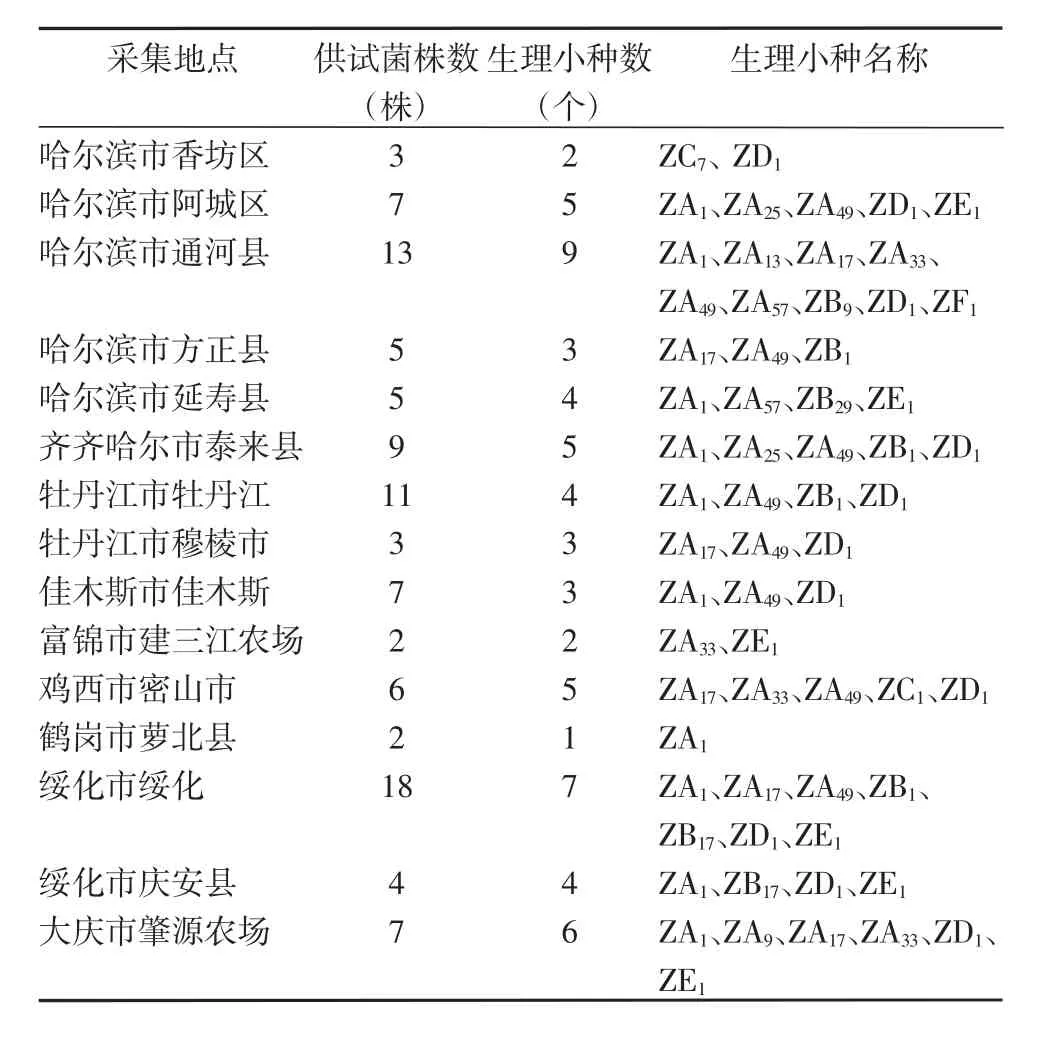

表3 2015年黑龙江省稻瘟病菌生理小种分布

从表2可见,在17个生理小种中,出现频率最高的是ZA49,为优势小种,出现频率为23.23%;ZD1出现频率为 18.18%,ZA1为 16.16%,ZA17为 10.10%,ZE1为9.09% ,ZA33、ZB1均 为 4.04% ,ZA13、ZA25、ZA57、ZB9、ZC7均为 2.02%,ZA9、ZB17、ZB29、ZC1、ZF1均为 1.01%。

2.2 稻瘟病菌生理小种的分布及分析

由表3可知,各个地区稻瘟病菌生理小种组成因地区而异,但在某些地区也存在着共同的生理小种。其中,ZA49广泛分布在哈尔滨市阿城区、通河县、方正县、泰来县、牡丹江市、穆棱市、佳木斯市、密山市和绥化市;ZD1分布在哈尔滨市、哈尔滨市阿城区、通河县、泰来县、牡丹江市、穆棱市、佳木斯市、密山市、绥化市、庆安县和肇源农场;ZA1分布在哈尔滨市阿城区、通河县、延寿县、泰来县、牡丹江市、佳木斯市、萝北县、绥化市、庆安县和肇源农场;ZA17分布在通河县、方正县、穆棱市、密山市、绥化市和肇源农场。而有些生理小种分布地区却有限,如ZA9只分布在肇源农场,ZB17只分布在绥化市,ZF1只分布在通河县。

3 结论与讨论

本研究利用 7个中国稻瘟病生理小种鉴别品种,对黑龙江省水稻主产区2015年采集到的99个单孢菌株进行生理小种鉴定,共鉴定出6个群17个生理小种。其中,ZA和ZD为黑龙江省水稻产区的主要优势菌群,ZA49、ZD1、ZA1为优势小种。可见,2015 年在黑龙江省ZA和ZD菌群是导致取样稻作区水稻稻瘟病高发的主要原因。2002年,张亚玲等[6]对57个单孢菌株进行鉴定,分出6群10个生理小种,其中ZD1为优势小种;2001-2006年,宋成艳等[7]分离纯化得到189个单孢菌株,鉴定出7群28个生理小种,其中ZA、ZD、ZB为优势菌群,ZA49和ZD1是优势小种;2006年,肖佳雷等[8]对黑龙江省134个单孢菌株进行鉴定,分出 6群14 个生理小种,ZE1、ZG1、ZF1、ZE3为优势小种;2005-2007年,张俊华等[9]分离获得268个单孢菌株,共鉴定出7群31个生理小种,其中,ZA、ZD、ZB为黑龙江省稻区的主要优势小种群,ZD1是优势小种;2008-2009年,孙洪利等[10]分离到356个单孢菌株,共鉴定出7群34个小种,其中,ZA、ZC和ZB为黑龙江省稻区的主要优势小种群,ZB1为优势小种;郭丽颖等[11]对 2012年采集的130个稻瘟病菌株进行鉴定,结果共鉴定出7个群38个生理小种,其中,ZA群和ZD群为优势群体,所占比例为43.85%和33.85%。可见,2015年黑龙江省水稻产区ZA群比例有所增加,ZD群比例有所降低表明ZA已成为黑龙江省水稻产区的主要优势菌群,是导致稻瘟病大面积发生的重要原因,在今后的育种工作中应拓宽抗ZA菌群的水稻种质资源,加速选育抗ZA菌群的新品种。

本研究鉴定划分出的6群17个生理小种,优势小种为 ZA49、ZD1、ZA1,广泛分布于哈尔滨市、通河县、泰来县、牡丹江市、佳木斯市和绥化市。但有些生理小种如ZA9只分布在肇源农场,ZB17只分布在绥化市,ZF1只分布在通河县。从稻瘟病菌生理小种分布来看,不同地区的生理小种组成各不相同。影响生理小种组成的因素有很多,栽培品种、气象条件、环境因素、管理措施等条件的不同都会导致各地区生理小种的组成有所不同。因此,不同地区选择种植的抗病品种和防治措施也应因地制宜,这样才能适应生产的需要,降低稻瘟病的发病率,提高水稻产量。

防治稻瘟病的措施主要有选育抗病品种、消灭越冬菌源、合理的耕作栽培技术措施、做好预测预报工作、提高种植户的预防意识等,其中最经济有效的措施是选育和利用抗病品种[12-14]。但是,由于稻瘟病菌生理小种的高度变异性与黑龙江省穗颈瘟抗性资源的狭窄性,导致新选育的品种很快就丧失了抗瘟性,并且长期种植单一品种或水稻栽培品种的更替都会导致新的优势小种的出现。水稻稻瘟病菌群体结构逐年发生变化,可导致主栽品种由抗病品种变成感病品种,从而使黑龙江省稻瘟病大发生。因此,系统监测稻瘟病菌的种群动态,合理布局抗病品种,优化不同抗性品种的搭配,对稻瘟病防控政策的制定有一定的指导意义。

[1]宋福金.黑龙江省水稻稻瘟病大发生的原因分析与对策[J].作物杂志,2006(1):69-70.

[2]张国民,辛爱华,马军韬.黑龙江省水稻稻瘟病研究的回顾与展望[J].黑龙江农业科学,2008(6):156-158.

[3]马成云,申宏波,马淑梅,等.黑龙江省水稻稻瘟病发生危害情况调查及防治建议[J].植物保护,2006,32(5):95-97.

[4]雷财林,张国民,程治军,等.黑龙江省稻瘟病菌生理小种毒力基因分析与抗病育种策略[J].作物学报,2011,37(1):18-27.

[5]全国稻瘟病生理小种联合试验组.我国稻瘟病菌生理小种研究[J].植物病理学报,1980,10(2):71-81.

[6]张亚玲,靳学慧.2002年黑龙江省部分稻区稻瘟病菌生理小种鉴定[J].植物保护,2006,32(2):31-34.

[7]宋成艳,王桂玲,辛爱华.黑龙江省稻瘟病菌生理小种监测研究[J].黑龙江农业科学,2007(4):45-48.

[8]肖佳雷,张国民,辛爱华,等.黑龙江省2006年水稻主产区稻瘟病生理小种动态分析[J].东北农业大学报,2009,40(3):12-15.

[9]张俊华,孙洪利,刘洋大川,等.黑龙江省稻瘟病菌生理小种鉴定[J].植物保护,2009,35(3):137-140.

[10]孙洪利,潘春清,刘洋大川,等.2008-2009年黑龙江省稻瘟病菌生理小种鉴定[J].东北农业大学学报,2010,41(12):15-20.

[11]郭丽颖,赵宏伟,王敬国,等.黑龙江省稻瘟病菌生理小种鉴定和主栽水稻品种抗病性及遗传多样性分析 [J].核农学报,2015,29(8):1 444-1 454.

[12]靳学慧,郭永霞,郑雯,等.黑龙江省稻瘟病发生特点及2007年发生趋势的分析[J].北方水稻,2007(2):57-61.

[13]宋成艳.黑龙江省水稻新品种(系)抗稻瘟病性鉴定及利用[J].植物保护,2011,37(4):142-145.

[14]陆明红,刘万才,朱凤,等.2014年稻瘟病重发原因分析与治理对策探讨[J].中国植保导刊,2015,35(6):35-39.

Abstract:Rice blast is one of the important disease in cold region.To identify the population structure and trends of rice physiological races in part areas of Heilongjiang Province,7 differential hosts of China were used to analyze the physiological races collected from the counties of Heilongjiang Province in 2015.The results showed that 99 blast isolates were obtained and categorized into 6 groups with 17 races,and that ZA and ZD were the dominant groups,with the average frequency of 60.61%and 18.18%,respectively.The race ZA49was the dominant race with the average frequency of 23.23%;secondly,the average frequency of the race ZD1was 18.18%;moreover,the average frequency of the race ZA1was 16.16%.The types and compositions of the physiological races were varied in different rice areas.

Key words:rice;Pyricularia oryzae;physiological race;isolation and identification

Identification of the Physiological Races of Rice Blast Fungus in Part Areas of Heilongjing Province in 2015

GAO Hongxiu,JIN Zhengxun,LI Zongtai,ZHANG Xichun,HAN Bangdong,ZHANG Zhongchen*

(College of Agriculture,Northeast Agricultural University,Harbin 150030,China;*Corresponding author:zzcneau@neau.edu.cn)

S435.111.4+1

A

1006-8082(2017)05-0050-04

2017-05-14

科技部“十三五”科技支撑计划项目(2015BA D23B05-11);国家重点研发计划(2016YFD0300604-4);东北农业大学学科团队建设项目;黑龙江省粮食产能提升协同创新中心项目