转型发展:地方性本科院校国际设计工作坊实践探讨

——记立陶宛国立艺术大学欧莎拉教授招贴设计课程工作坊

2017-10-12陈竑

陈 竑

(湖南人文科技学院美术与设计学院,湖南 娄底 417000)

转型发展:地方性本科院校国际设计工作坊实践探讨

——记立陶宛国立艺术大学欧莎拉教授招贴设计课程工作坊

陈 竑

(湖南人文科技学院美术与设计学院,湖南 娄底 417000)

地方性高校艺术设计专业的转型方向以“应用”与“落地”为大背景,该文以立陶宛国立艺术大学欧莎拉教授招贴设计课程工作坊为例,通过阐述该国际设计工作坊招贴设计课程的背景、内容,总结师生在此次国际设计工作坊中的收获,为地方性本科院校艺术设计专业转型发展提供借鉴。

转型发展;国际设计工作坊;招贴设计课程;艺术设计专业;地方性本科院校

当前,地方性本科院校转型发展正如火如荼地进行着。然而,部分高校和人员因对转型发展的方向、内容、方法等不够明了,出现了不敢转、不愿转、不知道往哪里转、不知道怎么转等问题[1]。对于地方性本科院校艺术设计专业转型而言困惑尤其巨大,因此帮助地方性本科院校艺术设计专业转型发展,找到一条有效路径,是当下设计教育者所要面临的思考点。

据调查,大部分地方性本科院校艺术设计专业的转型发展不尽人意,其中绝大多数归因于“关起门来自己转”,缺乏创新驱动转型的方向,转型方向的不明确导致后续的转型内容与方法根本无法制定与实施。如何解决上述问题是地方性本科院校艺术设计专业转型发展的关键。近年来,湖南人文科技学院美术与设计学院积极探索艺术设计专业的转型,最终确定艺术设计专业转型方向应该以“应用”与“落地”为主,即在一定的理论基础上,快速把创意付诸实践。转型的内容与方法采用国际设计工作坊的形式来具体制定与实施,其优势体现在以下3点:

(1)地方性本科院校多数地理位置欠佳,经济、教育、文化资源相对落后,国际设计工作坊大量一手优秀实践案例一方面可以激发学生“学”的兴趣;另一方面可以提升教师“教”的视野。

(2)地方性本科院校虽然处于经济欠发达地区,但其独特的地域文化是发达地区取代不了的特有资源,国际设计工作坊以实践操作为主的教学方式,可以用设计的手段将地方文化资源快速转化,并在一定程度上能使地域文化国际化。

(3)普通人一般对地方性本科院校以及学科建设的发展知之甚少,更不知晓其艺术设计专业的办学情况,以及取得的相应成绩,国际设计工作坊在一定程度上可以提升地方性本科院校以及该校的艺术设计专业国内外影响力。

1 工作坊的背景与情况

我校正处于转型发展实施阶段,校领导对我院举办国际设计工作坊十分支持,在此背景下,笔者受院领导的委托作为课程负责人具体执行与落实。考虑到我院以应用型设计人才为培养目标,因此此次国际设计工作坊师资的选择范围定位在国外专门从事艺术与设计教育的院校,加之笔者2016年参加设计活动有幸认识了立陶宛国立艺术大学欧莎拉教授,在交流过程中发现立陶宛国立艺术大学的教学培养模式十分注重学生的动手能力,强调“作业”转“作品”,“作品”转“产品”,“产品”转“商品”,这一系列的教学链十分值得我院借鉴与参考。所以该国际工作坊就邀请了欧莎拉教授,授课对象为视觉传达专业大三的学生,授课课程为招贴设计。

国际设计工作坊的主讲老师是来自立陶宛国立艺术大学的欧莎拉教授(图1)。欧莎拉教授是欧洲当代著名设计大师,是立陶宛当代设计教育和教育理论的重要代表人物之一。自2003年任职立陶宛国立艺术大学以来,其教学、学术和设计实践活动遍布中国、波兰、墨西哥、瑞士、澳大利亚、南非等,培养了大批该专业的教师和设计精英、骨干。

图1 欧莎拉教授近照

除此之外,欧莎拉教授还曾获得德国红点设计大奖、IF国际大奖,多次获得立陶宛政府艺术家专项基金,并多次在丹麦设计学院、芬兰阿尔托大学、伦敦艺术学院讲学及举办工作坊,取得的教学效果非同凡响。欧莎拉教授顺利地在我院开展为期30天的设计工作坊课程教学,是学院在转型发展工作中的重大突破。本文以湖南人文科技学院美术与设计学院国际设计工作坊的实践为例,对在转型方向以“应用”与“落地”的大背景下国际设计工作坊教学内容的制定以及实施的方法进行阐述。

2 内容制定

2.1 课程内容的文化背景

在与欧莎拉教授课程交流中所知,立陶宛与我国一样,对待自己的传统文化有着真挚的感情,尤其是对书法的重视,以至于立陶宛的两所艺术院校以及综合院校的设计专业都开设了字体设计课程。除此之外,立陶宛社会上有着大量的自由设计师,这些设计师的大部分时间用在书法与现代字体的探索与设计上,并将其设计的字体发布到FONT WEB网站上,一方面供字体爱好者欣赏;另一方面消费者可以付费来使用已设计的字体。从中可以发现立陶宛自由设计师对于传统书法与现代字体设计的融合与探索的热爱,更发现立陶宛以及欧洲国家对于设计知识产权的强势保护,即防止不法商人通过盗版字体的形式谋求非法利润。

国际工作坊招贴设计课程延续了立陶宛国立艺术大学招贴设计课程的教学方法,以字体设计探索为主,学生最终的作品将以招贴设计的方式得以呈现。

欧莎拉教授的招贴设计工作坊以字体为重点研究对象,目标通过字体来完善、提升招贴设计的传达品质,力求招贴设计语言的信息传达准确与简练。在与笔者前期沟通中,双方确定以拉丁文与中文为设计对象进行招贴设计课程的教学,最终学生的优秀作品将参加欧莎拉教授策划的“2017 TRAVELLING LETTERS”展览,该展览由立陶宛艺术基金支持,并将在立陶宛、德国、捷克、芬兰等国家巡回展览。

2.2 招贴设计工作坊的课程

招贴设计工作坊持续的周期为3周,具体课程内容如下:

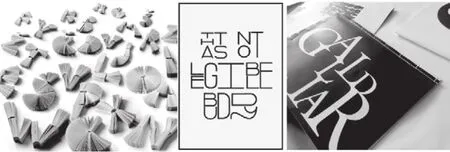

(1)第一周:拉丁字母的实验性研究,探讨拉丁字母在当下文化、社会实践中的表现形式,学生将创作一系列基于拉丁字母的实验性质的字体招贴设计。

图2 拉丁字母的实验性研究

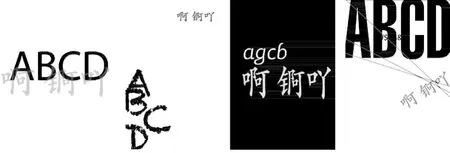

图3 中西字母(字体)实验性研究

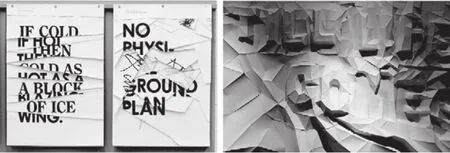

图4 3D图片实验性研究

规则:4或5位学生为一组,每个小组将设计5个拉丁字母,并将拉丁字母单独设计成招贴,以及将所有字母整体编排一幅招贴,尺寸:A4。 课程示范作品如图2。

(2)第二周:中西字母(字体)实验性研究,探讨中西文化语境下的字体设计多重可能性,其中“融合”是主题。

规则:2位学生为一组,每一组用拉丁文以及中文字母(体)创作东西交融的招贴设计作品,学生可以用不同的风格、形式和材料对字体进行设计,尺寸:A4。 课程示范作品见图3。

(3)第三周:3D图片实验性研究,用不同的材料创造招贴(手工亦可),主题以表现“自然”为主,如将水、火、风、雨、雪,用3D的形式将其视觉化。

规则:2位学生为一组,运用纸、塑料、玻璃等材料进行裁切、折叠等具体创作,尺寸:A4。课程示范作品见图4。

3 招贴设计课程实施方法

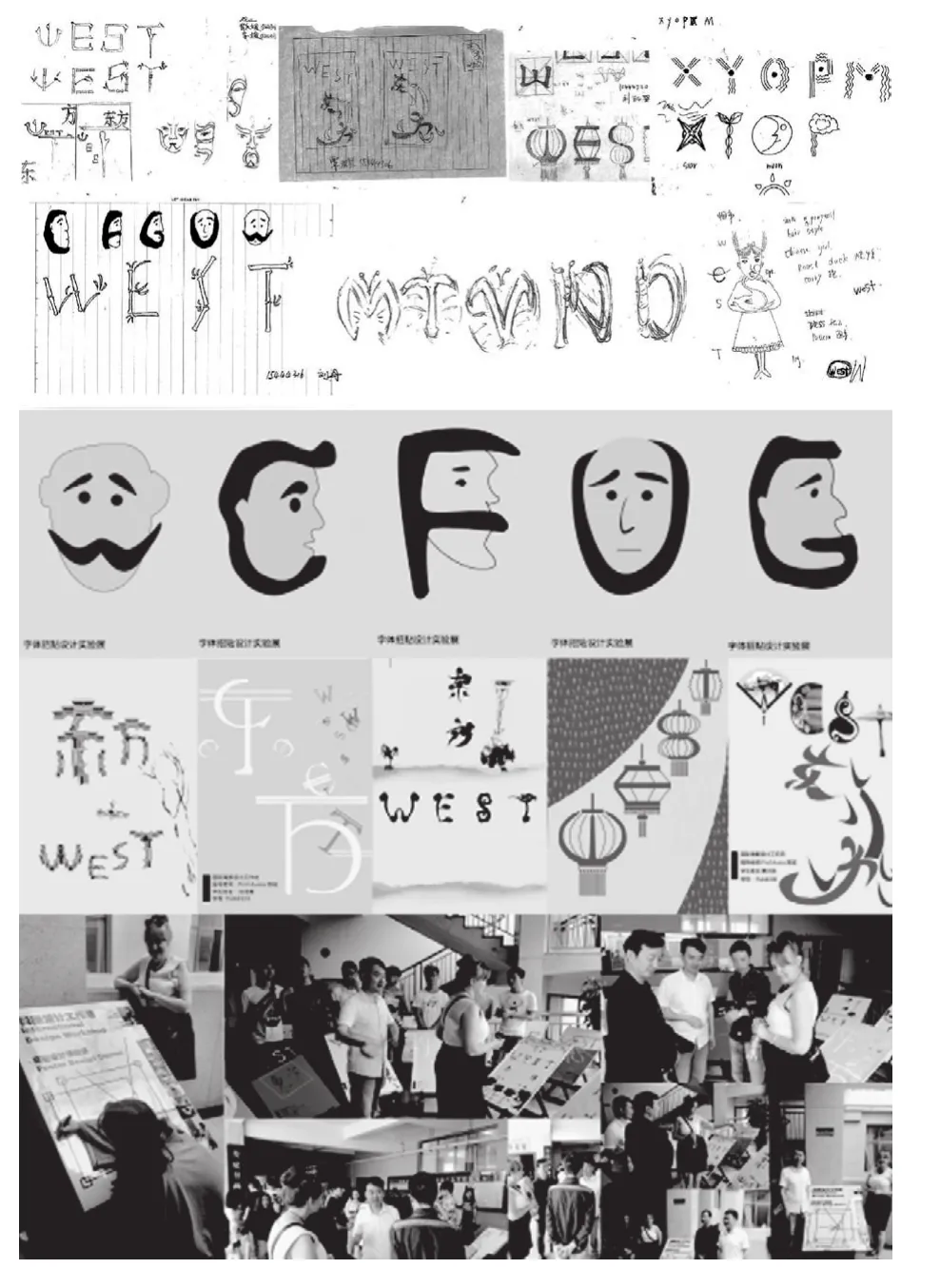

国际设计工作坊招贴设计课程的方法实施以立陶宛国立艺术大学汇报制加展览的形式体现,每周的课程任务布置完后,学生需要在这周内完成从概念设计→绘制草图→电脑制作→展示汇报4个阶段的内容(图5)。实施过程尤其强调第一个阶段的概念设计,因为概念设计正是这样一种由分析用户需求到生成概念作品的一系列有序、可组织、有目标的设计思维模式,它表现为一个由模糊到清晰、由感性到理性的不断进化的思维过程[2]。

图5 作品草图、电脑图以及展览现场

图6 学生的落地文创产品

其次,主要训练学生们的执行与应用能力。德国平面设计大师克里斯坦教授说:“作为一名教师,我为年轻人能有一份成功的职业而准备。” 的确如此,进入社会后学生们需要具备将创意草图付诸实践的能力,并且还要具备推销自己作品的能力,清晰与生动的语言表达会赢得客户的青睐。欧莎拉教授与笔者再根据学生的作品,从创意思路、草图绘制、电脑绘制等汇报的内容进行综合打分,并提出相关的修改建议,供学生们进一步完善作品。

值得一提的是,当每周的课程通过上述方式汇报、完善后,由欧莎拉教授与笔者共同挑选出每周学生优秀的作品进行集中展览。展览期间由欧莎拉教授担任课程评委会主席,并邀请教研室其他教师作为课程评委会委员,参照国内外知名设计竞赛的评选标准,通过贴标签、投票表决的方式,评选出金、银、铜奖各一名,及5名优秀奖的学生,获得等级奖的学生作品直接入选由欧莎拉教授策划的“2017 TRAVELLING LETTERS”展览,获奖学生将获得优先进入立陶宛国立艺术大学攻读硕士学位的机会。

尽管只是校内甚至学院内部的小型作品展示,但展览不论从组织经验、作品水平、评委层次、奖项认可度等各个方面,都完全参照国际权威、专业水准[3]。

4 国际设计工作坊的收获

在3周的时间里,一方面笔者发现欧莎拉教授在教学以及与学生交流沟通方面有着独特的方式,即西方教授的治学的严谨与沟通的幽默,其典型之一则是将晦涩的理论知识通过这样独特的方式使得学生能够在设计构思、草图执行等方面起到举一反三的作用;另一一方面,作为专业教师亦能够从欧莎拉教授具体的教学案例与方式中学到诸如组织课堂、教师资源利用等抽象的教学模式。上述综合起来具体体现在如下两点:

4.1 学生的收获

首先,在平时的课程教学交流中,笔者发现学生的思维其实相当活跃,并在欧莎拉教授西式教学方式下更愿意向师生表达自己的观点。如每次布置完课程任务后,欧莎拉教授要求学生从创意草图→电脑执行,每周的小作业采用个人陈述的方式呈现,尤其强调同学们手上功夫的训练与执行,这与地方性本科院校突出“应用型”的转型发展理念不谋而合。

其次,欧莎拉教授在课余时间还利用微信或qq与学生们进行线下交流,特别是发国外著名设计网站网址,督促学生利用自己的课余时间去观看电脑软件、金工器件的设计与制作的教学视频,学生受益非常之大。因为这些教学视频的知识可以被学生灵活掌握,及时将成熟的想法制作出来,进一步验证想法的可行性,并在设计尝试的过程中,总是不停地去发现可以提高设计效率的工具。

除此之外,学生还可以通过欧莎拉教授搭建的国际性展览,尤其是该展览的网络渠道,与众多国际设计师、教授与学生进行交流,发现自己不足的同时,碰撞出更为新鲜的创作灵感。

4.2 教师的收获

一方面作为专业教师应该学习欧莎拉教授将自己策划的展览引入课堂教学,学生的优秀作品可以在国际性权威的展览进行展出,这是对学生优秀课程作业的肯定,能激发学生朝着设计师职业化的目标发展;另一方面,教师应该利用自身的资源将学生的应用型成果具体落地。如笔者2017年5月协助苏州市文化广电总局策划举办的“纸礼——纹样设计国际大赛”。学生在完成工作坊的任务之余,欧莎拉教授与笔者共同指导学生创作了中国传统文化系列作品参与此次大赛,图6呈现的纸文创产品是对入选作品进行衍生应用及落地,其中包括文具类的笔记本、纸袋等(采用特种纸,耐磨且耐水),后续的文创产品将通过定制、销售以及众筹的方式,面向个体及企业出售单品。

另外,我院诸位教师受此次工作坊的启发,积极对接地方性企业的设计需求,即以企业的设计需求为导向筹划系列设计大赛,引导由学生设计的创意,并以最终的作品呈现,意向企业在对学生的作品满意后则负责将作品量产,投入市场具体落地。

此次国际设计工作坊的举办,促使我院教师体会到应该扩宽自己的知识面。因为设计需要广博的知识,尤其是需要技术作为艺术实现的支撑,这样才可能为社会输送更多真正具有符合数字信息时代背景的,解决实际问题能力、专业水平精深的高质量艺术设计创新型人才。

5 总结

地方性本科院校艺术设计专业的转型方向应以“应用”与“落地”为大背景,并结合国际设计工作坊的形式来具体体现。回顾此次国际设计工作坊的实施,笔者认为虽然项目周期时间不长,但师生从中得到了众多专业之内以及专业之外的收获,如作为教师要充分利用自己的资源积极为学生的创意提供具体落地的平台等。可以说,国际设计工作坊对于地方性本科院校艺术设计专业的转型发展提供了一种新的模式机制,“应用”与“落地”依然是以后地方性本科院校艺术设计专业转型发展所关注的核心与目标。

[1] 王者鹤.新建地方本科院校转型发展的困境与对策研究——基于高等教育治理现代化的视角[J].中国高教研究,2015(04).

[2] 王莹.概念设计——创意产业环境下的环境设计创新模式[J].湖南包装,2016,31(4):39-40.

[3] 陈竑.以梅山傩面为主题的招贴设计教学实践[J].设计创意源,2016:71.

[4] 彭高峰,姜莉.广州国际设计竞赛的回顾与思考[J].建筑学报,2005,(3):80-83.

陈竑(1986—),男,湖南人文科技学院美术与设计学院讲师,硕士。E-mail:chenhong333000@163.com

2017-07-04