郑州惠济桥保护与研究

2017-10-12阎书广

阎书广

(郑州市古荥汉文化遗址保护管理所,郑州 450000)

郑州惠济桥保护与研究

阎书广

(郑州市古荥汉文化遗址保护管理所,郑州 450000)

郑州惠济桥位于郑州市惠济区惠济桥村,是世界文化遗产中国大运河通济渠郑州段的重要水工遗存,始建于元末明初。惠济桥是三孔拱券石桥,采用木桩技术,石磙筑基,造型优美,结构合理,反映了元明时期中原桥梁建造特点,具有较高的历史、艺术与科技价值。

惠济桥;保护;研究

Abstract:Zhengzhou Huiji bridge, located in Huiji District, Huiji bridge village of Zhengzhou City, is an important hydraulic remains the world cultural heritage China the Grande Canale Tongji canal section of Zhengzhou, was built in the late Yuan Dynasty and early Ming Dynasty. The huijiqiao is three arch stone bridge, the stone building, wood technology, beautiful appearance,reasonable structure, reflecting the Central Plains bridge in Yuan and Ming Dynasty building the characteristics, which has a high historical value, art and technology.

Key words:Huiji Bridge; protection; research

郑州惠济桥位于郑州市惠济桥村,地理坐标北纬34°53′、东经113°34′,是世界文化遗产中国大运河通济渠郑州段的重要水工遗存。根据考古发掘桥基底部的地层堆积情况分析,现存石桥应建于元末明初。惠济桥采用木桩技术,石磙筑基,金刚墙分水尖及内外券结构连接的措施,均反映了成熟的造桥水平,是中原地区古代桥梁的珍贵遗存。

1 惠济桥的历史

惠济桥历史悠久,具体建造年代史志并无记载,清乾隆十一年《荥泽县志》载“惠济桥在县东八里许,昔日贾鲁河流经其下,今徒河而南,止存石桥”。乾隆十一年《荥泽县志》中咏有惠济桥的诗句:“野店山桥送马蹄,白沙青石洗无泥。泊船秋夜经春草,明日看云还杖藜。”清荥泽县令崔淇曾写过一首赞美惠济桥的诗:“彩虹天半落何年,惠济美名到处传,已赖慈航能普渡,共遵王洛足周旋,一川烂熳花成锦,两岸霏微柳拂烟,东骑往来临碧间,桥囱仿佛是升仙”,“惠济长桥”又为荥泽八景之一。

由《乾隆荥泽县志》中的县境图(图1)可知,荥泽县治所正处于现今索须河的北部,其引黄河水段河道,是现在的中国大运河通济渠郑州段,正好通过惠济桥。图1标明了隋堤、惠济桥、南岸大堤的位置和大致走向,与现在惠济桥所在的位置吻合。

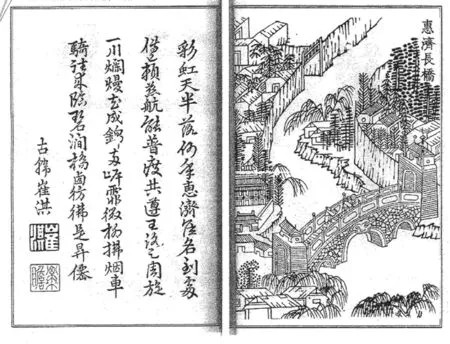

根据《乾隆荥泽县志》卷首中《荥泽八景》中《惠济长桥》(图2)图示,惠济桥为三孔拱桥,桥两侧各有6根望柱和6块石雕栏板,桥中孔券顶刻有狮兽面像,桥中孔券顶刻有狮兽面像,两端有壮观的桥楼。

据当地群众介绍,20世纪50年代,惠济桥两侧栏格还完好矗立,三孔拱桥赫然可见。桥面数百年碾压形成的车辙至今依然清淅。

图1 荥泽县县境图

图2 惠济长桥

在漫长的岁月中,屡经风霜的惠济桥逐渐失去了原有的风采,青石板砌成的桥面被泥土所覆盖,桥两端原有的桥楼先后被拆除。承载千年繁华的惠济桥逐渐成为一座不起眼的乡间小桥,默默地为村民的出行提供方便。惠济桥历史悠久,曾一度繁荣昌盛,遗留下深厚的文化积淀。

2 惠济桥的保存现状

惠济桥为三孔青石拱桥,桥面长15 m,宽5 m,高度2.9 m,桥面中部比两端高出0.2 m。桥孔跨度中孔3.7 m,拱高2.3 m,通高5.4 m;东边孔跨度3 m,拱高1.8 m,通高5 m;西边孔宽2.8 m,拱高1.9 m,通高4.7 m。拱券采用明代中原地区多用的纵联结构,为防止内、外券石分离,使其整体稳固,在拱北背上,内外券间施用勾石。桥墩结构为木钉为桩,上置石滚,再上用石条垒砌成分水金刚墙。金刚墙外侧砌分水尖。桥身撞券石共7层石条,顶部随桥面弧度铺砌1~3层石条。

桥面石横向铺砌。桥面遗留有东西向车辙两道,间距1.3 m。车辙上宽0.1 m,下宽0.06 m,深0.13~0.15 m。个别青石板上留有南北向车辙,当为后代翻修留下的证据。桥面两侧原有石栏杆,今毁,只留遗迹,南北两侧各有8个望柱卯口,望柱坐中,间距约1.4 m。

桥雁翅有残空心砖、残石碑、石磙、不规则形的红岩石、青砖块等建筑用料,与桥基石连接交叉砌在一起,呈扇形在桥南北两侧向东西两侧敞开。桥下有桥墩4个,由琢制的青石板平砌,也个别的石磙和特制的如分水尖等石料,根据不同的位置分别采用不同的砌法,有的立砌,有的平立砌。在最西侧的桥基石下还有木桩地丁。木桩地丁圆形直径10~15 cm。上下竖立在桥基石下面,在桥基石底面的同一水平线上,还有用白灰夹黏土夯筑的硬面。

河道护坡用抗冲的石磙、石板、蓝砖和画像砖石等材料直接铺护在河岸坡面上,采用错缝方法砌成,从河道横断面看,护坡形状基本呈倒梯形,布置为长距离连续式,以控制石桥附近河流横向变形,具有防止河水顺流或回流淘刷河岸,避免堤岸崩塌等功能。

3 惠济桥的发掘与保护

为了解惠济桥段大运河故道的年代、走向、宽度、河堤结构、河床深度、地层堆积情况等,为大运河通济渠郑州段申遗项目提供可靠的依据证明,郑州市文物考古研究院于2013年3月在惠济桥南侧5 m和17 m处,分别布6 m×22 m,9 m×6 m探沟各一条。通过发掘,我们清楚地了解了该区域的地层堆积可划分为12层,因在探沟清理到10.8 m时,有地下泉水涌出,且10 m以下均为古河道内流沙,故无法再向下作进一步清理。

考古发掘出土一批较为丰富的遗物,包括有陶片,瓷片,兽骨等。陶器皆为残片,以泥质灰陶为主,夹砂陶极少,也有极个别的红陶和褐陶,绝大多数为素面。发掘出土的瓷器也皆为残片,有青花、影青、三彩等釉瓷片,瓷胎有青灰胎和红褐胎以及乳白胎等。有汝瓷、钧瓷,以及定窑、耀州窑等一系瓷器列残片。还出土了动物肢骨残块和加工骨废料,也有极个别的动物肋骨。发掘出土的陶片、瓷片、兽骨等遗物对研究当时的自然环境、社会生产生活状况、河道及村庄变迁等提供了重要的实物资料及科学依据。

新中国成立后,惠济桥整体保存状况不佳,桥面被泥土覆盖并有建筑占压,桥两侧栏板望柱缺失,券脸石局部缺失,桥体砌石风化、酥碱,砌浆缺失造成砌石松动,桥两端桥楼不存,桥基被淤土掩埋,明珠蒙尘。

2013年,郑州市文物部门对惠济桥本体进行维修加固,采取主要措施包括清洗桥面石构件,断裂、缺损部位缝隙灌入高强耐久性较好的化学材料黏结勾缝,铁活加固、归位;依据遗留地伏卯口尺寸、县志中桥图示意及考证地方栏板望柱做法,采用传统雕刻手法复原;根据考古清理情况结合县志中的图像确定桥楼位置、大小并予以复原;修复雁翅、金刚墙损毁严重部分;重新铺设河底缺失的海漫石,与两边砖砌河护坡形成一个整体。通过近2年的维修工程,惠济长桥的雄姿重现世人眼前。

4 惠济桥与运河

中国大运河包括隋唐运河、京杭运河和浙东运河3 部分,是世界上最长、最古老的运河,大运河通济渠郑州段是隋唐运河的重要组成部分,人字中心,始于公元前361年魏惠王开凿的鸿沟水系,隋唐宋时期演变为历史上著名的隋唐大运河通济渠、汴河,金元之际黄河改道,汴河部分河段日渐淤没并彻底废毁,部分河段沿用至明清。作为世界文化遗产申报的大运河通济渠郑州段全长约20 km,位于郑州市惠济区北部,分为索须河段和汴河故道两部分。索须河段西起丰硕桥,向东在祥云寺村汇入贾鲁河,全长约16 km。汴河故道为引黄河水的一段河道,北起黄河南岸惠济区牛庄村大王庙,流经惠济桥、铁炉寨村,在堤湾村注入索须河,略呈“S”形。除惠济桥处尚保留一段河道外,其余部分均埋于地下。据考古勘探,地下埋藏部分运河故道宽150~220 m,两侧断续保留有河堤,河堤顶宽4~6 m,底宽8~12 m。

惠济桥作为大运河通济渠郑州段的重要水工遗存,但总有人疑问,惠济桥桥面长不足20 m,桥孔跨度才3 m左右,如何是大运河上的桥?隋炀帝三下扬州所御龙舟如何通过?这往往是因为人们忽略了惠济桥的建造年代。虽然惠济桥建造年代没有确切的史志记载,但通过郑州市文物考古研究院考古发掘,根据桥基底部的地层堆积情况分析,确定了现存的惠济桥应建于元末明初,其所在的古河道,至少在唐代就已经形成,惠济桥及南北河床是叠压在隋唐河床上的桥梁和河床。惠济桥村龙岩寺的一通明代嘉靖戊戌年(1538年)的石碑,《重修龙岩寺归寂殿碑》可以佐证。碑文记载,明朝初年,龙岩寺的旧寺位于惠济桥旁边:“国朝初,我荥泽惠济桥艮维旧有寺一区,枕峙河浒,扁曰龙岩,相传古刹也”。元代以后,国都变迁到北京,随着国家政治、经济中心的转移,忽必烈将大运河南北取直,通济渠的漕运地位逐步减弱,再加上每年缺少清淤治理,运河河床逐渐淤塞,河道变窄,故有惠济桥如今的跨度。

5 结论

惠济桥是一座历史悠久、造型优美、结构合理、具有历史艺术与科技价值的三孔拱券石桥。作为中国大运河通济渠郑州段的重要水工遗存,惠济桥是中国古代农业文明时期因运河而生、依运河而兴的社会生态体系的典型代表,携带着当地经贸、生活发展印记,惠济桥及南北河床属叠压在隋唐河床上的桥梁和河床,其历史已有近千年,是历史上运河重要作用的有力见证。

[1]陈隆文.郑州历史地理研究[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

[2]顾万发,汪松枝.隋唐大运河郑州段调查[N].中国文物报,2012-04-27(8).

[3]陈隆文.隋唐大运河通济渠考古新发现研究:以惠济桥为中心[J].陕西师范大学学报,2014(11):26-27.

The Protection and Research of Zhengzhou Huiji Bridge

YAN Shuguang

(Zhengzhou Guxing Han Culture Relics Protection Management Institute, Zhengzhou 450000,China)

K928.78

A

阎书广(1976-),男,馆员,主要研究方向为古荥地区文化遗产保护、规划、维修、管理等。E- mail:yanzz@163.com.