阳翰笙战斗在“国统区”纪实

2017-10-12倪良端

文 倪良端

阳翰笙战斗在“国统区”纪实

文 倪良端

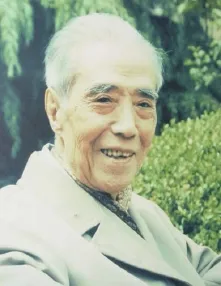

阳翰笙(1902-1993),原名欧阳本义,1924年秋入上海大学,更名欧阳继修;1933年取笔名阳翰笙,四川宜宾高县罗场人。

1917年,15岁的阳翰笙走出家门到宜宾、成都、北京、上海求学,得吴玉章、王右木、陈毅等指导走上革命道路,1925年加入中国共产党。在大革命洪流中,阳翰笙任黄埔军校政治部秘书兼教官,参与南昌起义,任师党代表、起义军总政治部秘书。1928年调往上海,在周恩来领导下从事国统区文化斗争和统一战线工作,任“左联”和“文总”党团书记。抗战时期参与组建国民政府军事委员会政治部第三厅,任第三厅秘书、文化工作委员会副主任,组织领导革命文艺运动。他既是革命家,又是成果卓著的艺术家,留下了700多万字的文艺作品。他对党忠诚,执行党的文艺路线,被文艺界誉为“文坛泰斗”。

领导“左联”战斗帜树左翼文化

经阳翰笙筹划倡议,并得到鲁迅、潘汉年、冯雪峰等人支持,在党的组织领导下,“中国左翼作家联盟”于1930年3月2日在上海正式成立。在成立大会上,鲁迅作了题为《对于左翼作家联盟的意见》的讲话,与会同志发言后,阳翰笙代表党组织发表总结性讲话。他指出:“国民党反动派正加紧白色恐怖和反革命围剿,镇压革命力量。我们要加强队伍的团结……文艺工作者深入到工农中去,到劳动人民中去。这也是中央和省委的意图……帮助党在那里做好宣传工作,还要增加对工人的了解。”

“左联”的成立,标志着党对革命文艺运动已发展到从思想领导到组织领导的崭新阶段,是新文学运动的深入发展。“左联”一成立就建立了党团组织,由阳翰笙担任党团书记。

为进一步壮大左翼文化队伍,阳翰笙与同仁先后组织了“社联”“美联”“剧联”“教联”“记联”和电影、音乐小组等左翼文化团体。这些团体联合组成“中国左翼文化总同盟”(以下简称“文总”),阳翰笙任“文总”党团书记。

“文总”成立不久,经党内同志引荐,阳翰笙与中共党员、黄埔一期生、在部队工作、十分关心党的文艺事业的宣侠父接触。就宣侠父提议开办“左联”书局一事,提交“左联”党团会议进行充分讨论,得到夏衍、田汉等人的支持。受党团组织委托,阳翰笙与宣侠父达成一致协定:书局开办资金、经营管理由宣侠父负责,编辑事宜由“左联”负责。经双方筹划,起名湖风书局的书店在上海英租界七浦路正式开张;同时,“左联”主办公开杂志《北斗》,与“文总”合办内刊《文学导报》。刊物发表揭露、抗议反动派的文章,通过秘密传播,唤醒了民众,有力打击了反动派。

在“反革命文化围剿”的艰难岁月里,湖风书局坚持出版左翼作家的著作。如鲁迅翻译的《小约翰》《神化》、郭沫若从日本寄回的《中国古代社会研究》、丁玲的《水》、阳翰笙的《大学生日记》《地泉》、宣侠父的《入伍前后》,高尔基的《夜话》《母亲》《我的大学》等。湖风书局是“左联”在白色恐怖岁月里唯一的出版机构,有力反击了国民党的反动文化围剿。同时培养了大批青年作家,他们的作品深受广大读者欢迎。书局也是“左联”的活动据点,因而招致国民党反动派和殖民统治者的嫉恨,被英租界和国民党反动派当局强行查封。

1932年,为反击“反革命文化围剿”,阳翰笙领导文艺界向电影阵地进军。为支援电影战线,他与田汉等“文总”各团体负责人共同筹划,抽调金山、赵丹等“剧协”成员,聂耳、吕骥、贺绿汀等音乐人先后转移至电影战线。扩大了的电影战线拍摄进步电影,成为左翼文化运动的重心。在支援电影事业壮大发展过程中,阳翰笙通过与艺术家促膝谈心、切磋艺术,与洪深、史东山、蔡楚生等成为肝胆相照、终身不渝的挚友。他还着力培养聂耳、王莹、陈波儿等青年艺术家,这些人先后加入中国共产党,成为进步电影界的骨干。

资本家看到进步电影名利双收,表示愿意投资办厂。经过“文总”讨论,决定由阳翰笙协助田汉建立艺华电影公司。阳翰笙为“艺华”配备了共产党员和进步的编剧、导演、演员骨干,他参加编剧委员会,使“艺华”一开始就遵循抗日、反帝、反封建的方针,拍摄了一批进步影片。后来,左翼电影战线逐步控制了“明星”“联华”“艺华”“电通”“天一”等电影公司,这些电影公司在左翼电影阵线的影响下,开始摄制进步影片。

阳翰笙在进行大量思想和组织工作的同时,于1933年写就了他的第一个电影剧本《铁板红泪录》。该片是中国第一部反映农民武装反抗地主阶级压迫、描绘农民受地主阶级铁板地租的残酷剥削、明确指出中国农民武装斗争出路的影片,受到广大群众欢迎,引起了反动派当局的恼怒和恐惧。相继,阳翰笙的描写渔霸勾结侵略者压迫渔民、激起渔民反抗的电影剧本《中国海的怒潮》写成。然而,影片遭到国民党“电影检查会”的摧残,被删剪得七零八落。

1933年底,国民党反动政府以法西斯手段捣毁“艺华”公司,对田汉、夏衍、金焰等威胁恫吓,进而加紧对左翼文艺工作者的人身迫害。阳翰笙和他的战友们虽然被迫公开退出“艺华”,但他们仍然与公司导演联系,为公司提供剧本。

1935年3月,由阳翰笙编剧而未署名的影片《逃亡》在上海公映,轰动影坛。

在国民党反动政府对左翼文化运动疯狂镇压的1935年,阳翰笙领导和团结左翼文化战士们冒着被捕、杀头的危险,在文艺战线上进行了不屈不挠、机智灵活的斗争,不仅在上海发挥了很大作用,影响甚至遍及全国。许多大城市纷纷建立“分盟”,形成了一支由中共领导的、力量雄厚的、崭新的文化生力军,有力地配合了中国共产党领导的革命武装斗争和政治斗争,不但取得了反击“文化围剿”的巨大胜利,而且为抗日战争、解放战争时期以及新中国成立后的文艺事业的进步发展积累了经验,积蓄了人才。作为“左联”“文总”党团书记的阳翰笙,在上海负责左翼文化运动的组织领导工作时间长达七八年,付出了大量的心血和精力,为中国的革命事业尽到了一位共产党人的责任!

遭软禁尤战斗奉命组建三厅

1935年年初,上海党组织遭到破坏,宪兵四处抓捕共产党人。2月19日晨,阳翰笙在南京的家里被国民党抓捕。几天后,同田汉等被投入南京老虎桥监狱。

阳翰笙被捕后,党组织立即给予关注。在狱中他始终未暴露共产党员的身份,国民党只知道他是位很有影响的左翼作家。国民党迫害著名文人的行为受到社会各界的谴责,党组织通过柳亚子、蔡元培等出面保释阳翰笙。迫于各界压力和抗日救亡运动高涨的政治形势,国民党当局将阳翰笙由囚禁改为软禁。

被软禁的阳翰笙坚定、机智地利用一切可以利用的条件,想方设法与南京中共组织取得联系,用笔与国民党反动派进行战斗。

12月1日,阳翰笙暗中主编的《新民报》副刊《新园地》创刊。他用多个笔名在《新园地》发表《养狗篇》《打狗篇》等40多篇匕首式杂文,矛头直指蒋介石对日不抵抗政策、汉奸卖国贼和各色投降主义分子。由此,《新园地》掀起了一场著名的“打狗运动”。

1936年9月,阳翰笙与田汉等176人联名发表《中国文化界为争取演剧自由宣言》,强烈抗议上海公共租界工部局阻挠压迫左翼话剧团体演出进步戏剧。提出:中国文化运动在中国领土上演出戏剧,应有绝对的自由。

10月19日,鲁迅逝世,阳翰笙闻悉悲痛不已。他在《悼鲁迅先生》一文中,盛赞鲁迅的新锐思想和战斗精神,号召接过鲁迅“遗留给我们的艰巨任务”,“同中华民族最危险的内外敌人搏斗”。

在“左联”“文总”解散的情况下,具有强烈使命感的前任书记阳翰笙,利用《戏剧时代》创刊之机,发表具有指导意义的《1937年中国戏剧运动之展望》一文。同时,他创作电影剧本《生死同心》《夜奔》等,呼吁全民抗战,推动抗日救亡运动。剧本经进步影人拍摄放映,引起社会好评。阳翰笙还为明星公司写了《新娘子军》等电影剧本。

抗战全面爆发后,国共第二次合作。被软禁了两年多的阳翰笙被南京国民政府当局正式宣布释放。获得自由后,阳翰笙在一个月内撰成以激励中国人民坚决抗日和锄奸斗志的历史剧本《李秀成之死》。该剧在上海演出58场,观众无不同仇敌忾。

日寇占领南京,中华民族处于生死存亡关头,中国共产党旗帜鲜明地提出团结抗日主张。蒋介石不得不作出改革姿态,经国共协商,在国民政府军事委员会下设政治部。部长陈诚,副部长周恩来、黄琪翔,蒋介石请郭沫若担任第三厅厅长。

阳翰笙奉命由上海到武汉,中共长江局书记周恩来代表组织恢复了他的中共组织关系,交给他筹组文学艺术界各抗敌协会、协助筹组国民政府军事委员会政治部第三厅两项任务。周恩来要求阳翰笙力争把第三厅建设成为中共领导下的统一战线机构,有利于领导发动全面抗战。阳翰笙表示:“竭力完成党组织交给的任务。”

按周恩来的指示和部署,阳翰笙着手物色第三厅处长、科长人选和人员配置。1938年4月1日,第三厅在武汉正式成立。厅长郭沫若,副厅长范寿康,阳翰笙任秘书,胡愈之、田汉、范寿康任第五、六、七处处长。每处设三科,徐寿轩、张志让、尹伯林、洪梁、郑用之、徐悲鸿(未到位)、杜国庠、董继健、冯乃超任科长。第三厅在中共长江局和周恩来的领导下,冲破国民党反动派种种限制和迫害,团结各民主党派、人民团体和文化界知名人士,组织发动了具有重大影响的许多活动,形成了坚强的抗日民族统一战线。宣传中国共产党抗日主张和倡议的《十大纲领》,充分发挥了宣传、组织群众的作用,广泛地推动了抗日救亡运动,为新中国培养了一批文化骨干,在中国革命史上写下了光辉的篇章。作为第三厅秘书的阳翰笙,在周恩来、郭沫若的领导下执行统一战线政策,为筹组和建设第三厅呕心沥血、废寝忘食,克服艰难险阻,扎实推进第三厅的各项工作。

拒绝入国民党战斗在文工会

1938年年底,第三厅从武汉撤退至重庆,国民党要求第三厅人员全部加入国民党。在分散撤退途中没人响应,国民党的谋划没有得以实施。

1939年下半年,郭沫若回乐山奔丧,陈诚、贺衷寒、张厉生商议后,提出第三厅人员全部加入国民党。他们打算趁机把郭沫若挤出第三厅。

在重庆的阳翰笙得到消息后十分吃惊,立即派人前往乐山向郭沫若报告,并及时向周恩来通报。周恩来听了阳翰笙的报告,气愤不已。“要是三厅人员都不愿参加国民党,要不要现在撤出政治部?”对阳翰笙的提问,周恩来深思熟虑后,语气坚定地回答:“不退出虽然要遇到很多麻烦,但是要大家硬着脖子顶着。是革命战士,即使牺牲也要在工作岗位上。”“好!我坚决执行,团结大家顶着!”阳翰笙态度坚定地回答。

几天后,政治部秘书长贺衷寒带人到第三厅搜查宣传品仓库。阳翰笙接报怒火中烧,找到贺衷寒厉声斥责:“带人搜查仓库,为啥子?难道抗日斗争不需要宣传品吗?”面带愧色的贺衷寒不知所措,只说:“这是上峰的命令。”

郭沫若赶来了,他严词向贺衷寒抗议,坚决不让搜查。双方一阵激烈舌战后,强横霸道的贺衷寒指挥手下人继续搜查。郭沫若、阳翰笙只能眼巴巴地看着他们强行搜查,带走宣传品。

1940年8月,蒋介石亲自下达手谕:“凡在军事委员会各单位中的工作人员一律均加入国民党,凡不加入国民党,一律退出。”不肯加入国民党的郭沫若,被免去政治部第三厅厅长职务。

几天后,新任厅长何浩若主持召开第三厅全体人员大会,每个座位前都摆上了加入国民党的入党申请书。何浩若用威胁的口气说:“要革命要抗日,就只有留在第三厅。要留在第三厅,首先要加入国民党。”参加会议的阳翰笙派人请来了郭沫若。健步迈进会场的郭沫若,紧握拳头大声地说:“入党不入党,抗日一样抗的。在厅不在厅,革命一样革的!”他当场宣布辞去军委会政治部部务委员职务,阳翰笙和在场的同志也一致表示辞职。

周恩来听说何浩若强迫第三厅人员加入国民党,非常气愤,立即找到军委会政治部部长张治中,把第三厅的不利局势直言道出。随即,张治中将情况报告给了蒋介石。没隔几天,阳翰笙、郭沫若、田汉等应约见到蒋介石。蒋介石装腔作势地说:“现在是国家生死存亡的关键时刻,需要各方面的人才,更需要你们这些有影响的文化人才。希望你们同心协力、御敌救国,我要求诸位不要离开。”郭沫若代表大家表态:“我们在朝是抗日,在野也是抗日,我们离开政治部也同样抗日。”双方交涉后,蒋介石说:“这样,另外成立一个部门,第三厅的人全部参加,还是由郭先生领导大家。具体的与我的秘书李维果商定。”

从蒋介石那里回来,阳翰笙向周恩来汇报,说:“蒋介石分明是想把我们圈在这里,怕我们大家去延安。”周恩来说:“老蒋认定的事就答应吧。他要给我们划个圈圈,我们就跳出圈圈去干自己想干的事情。有个部门好,我们才有斗争平台。每次都自己搭台子,还真有点麻烦。”

1940年10月1日,国民党为改组军委会政治部第三厅另设的文化工作委员会,在重庆正式成立。郭沫若任主任,阳翰笙任副主任。

文工委在南方局的领导下,在国共关系处于错综复杂的形势下坚持抗战、团结、进步的策略,同国民党的妥协、分裂、倒退政策进行“有理、有力、有节”的斗争,使国共两党合作关系终究没有破裂,抗日民族统一战线得到巩固和发展。皖南事变后,周恩来考虑到文工会人员的安全,布置了应变措施:凡露过锋芒的同志都要暂时疏散、隐蔽、转移撤离。

1941年10月的一天,周恩来、阳翰笙来到郭沫若家里。周恩来直率地对郭沫若说:“今年是您50岁生日,我们准备给您祝寿,搞些纪念活动。”郭沫若摆手推辞。阳翰笙说:“不仅是为您祝寿,大家聚在一起热闹热闹!”周恩来补充说:“为您祝寿是个形式,关键是借此机会做些工作。”郭沫若明了周恩来的真实用意,感激的笑意浮在脸上,说:“那就谢谢你们了!”周恩来也笑了,说:“翰笙,组织好这次活动,要让更多的人参加,把郭老的生日庆典搞热闹哟!”“如何筹备呢?”阳翰笙问。“以南方局名义拟定活动计划,起草通知发往全国各地中共组织。”周恩来答复。

回到办公室,阳翰笙按周恩来的指示拟了计划和通知,以电报方式发往延安、成都、昆明、桂林、香港等地。同时抽调20人组成工作班子,按计划将郭沫若祝寿活动的各项工作向前推进。

11月16日下午,郭沫若50岁生日茶话会在重庆中苏文协大楼举办,各界代表云集。冯玉祥主持,老舍、沈钧儒、苏联友人等讲话祝贺。周恩来讲话高度评价郭沫若自五四以来,作为诗人、学者、战士为中华民族的解放、为党的事业奉献,作出了巨大贡献,取得了斐然成就。

阳翰笙以太平天国起义为背景创作的六幕历史剧《天国春秋》,于1941年11月27日在重庆首演,受到观众热烈欢迎,连连满座,盛况空前。由此,阳翰笙在周恩来的支持下,与郭沫若商定,成立了“中华剧艺社”。阳翰笙动员曾出任中国电影制片厂编导委员的应云卫任社长,他们将白杨、路曦、吴茵、谢添、舒绣文、秦怡、陶金、石羽、张瑞芳等30多位编剧、导演、演员和音乐人才吸引到了中艺社。后来,由应云卫导演的《大地春回》演出成功,把国统区人民的抗日救国热情推向高潮……

写就《草莽英雄》石缝长出奇花

1937年春节前,阳翰笙妻子唐棣华的堂兄唐槐秋来到他们在南京的家中做客。唐槐秋高兴地说:“翰笙,联华公司老板想请你写个电影剧本,愿意吗?”“我愿意,正准备找事做呢!”喝了几口茶后,阳翰笙问:“要什么题材的剧本?”“没有特别要求,只要拍摄的电影受欢迎就行。”唐槐秋坦诚、明白地回答。

“那好,我把从小就在心中酝酿、构思,但一直未写的‘草莽英雄’故事写出来,包他们满意,会吸引观众,也具有现实意义。”“那你抓紧写吧。你把构思的故事梗概讲讲,我听了给他们说说。”阳翰笙整理思路,侃侃道来。

故事反映腐朽的清朝政府卖国求荣,因出卖川汉铁路筑路权而引发了一场保路爱国革命风暴,席卷全川。川南六县保路同志会总会长罗先清(宜宾高县人)是位刚毅的草莽英雄,他带领乡民与官府顽强斗争……

唐槐秋是戏剧活动家、演员、导演、中国旅行剧社创始人,虽主行话剧,但和电影界关系密切,也是电影内行。听完阳翰笙讲述的“反清保路”故事梗概,他很兴奋地说:“太精彩了,是很好的电影题材,到时我帮你当导演。”

有了写作目标,阳翰笙勤奋笔耕。由于对剧中人物、故事、细节成竹在胸,很快就成就了初稿,定名为《草莽英雄》。联华公司得知阳翰笙写成了初稿,派唐槐秋取剧本时预付稿酬300元。

过完春节,阳翰笙将联华公司寄转的《草莽英雄》初稿认真审读,参照所提意见和自己找出的不足之处进行细琢精雕,力求创作出自己满意的、对得起观众的作品。

修改后的剧本送到上海,联华公司老板十分满意,特邀首席导演孙瑜和唐槐秋执导。但由于全面抗战兴兵,此剧不得不暂时停止拍摄。

皖南事变后,组织为保护阳翰笙,安排他回高县探亲隐蔽。阳翰笙再度拜访罗先清的大管家邵玉廷老伯,实地考察罗先清住过的山洞,向乡民了解罗先清率众起义的见闻故事、与清兵激战的战场遗址……阳翰笙极力了解起义经过及事件的细枝末节,力求把剧本补充得更加充实、完美。

从高县回到重庆,身患肺病、眼疾严重的阳翰笙在艰难中奔波。他克服困难,将《草莽英雄》剧本反复修改,多方征求意见,几易其稿。最终觉得剧本已达到了心中的标准,于是,《草莽英雄》问世。

阳翰笙创作《草莽英雄》剧本,一直受到南方局和周恩来的关怀和支持。在重庆红岩村八路军办事处,周恩来主持剧本讨论会,让阳翰笙读剧本给与会者听,让同志们充分发表意见。参加讨论会的郭沫若说:“阳翰笙创作的《草莽英雄》,可以说是阳翰笙全部作品最成功之作,没有一个多余的人物、场面,也没有一件多余的事情,是一部完整的艺术品。”周恩来对《草莽英雄》反映的悲剧色彩、历史背景等作了精辟分析,他结合当时农村建立游击队开展武装斗争的实际,给予剧本较高赞许和鼓励,并作出评语:“此剧暗示了资产阶级的民主革命,只有在无产阶级领导下才能取得成功。同时提醒人们,要严防暗藏在内部的奸细。”当然,周恩来也对剧本提出了一些修改意见。之后,他为《草莽英雄》的上演四处奔走,积极呼吁。

阳翰笙按照周恩来和同志们提出的意见,认真思考后,对《草莽英雄》剧本再次修改。

1942年,《草莽英雄》定稿送审,遭到以潘公展为首的国民党政府“审查委员会”以“抑党人而扬帮会”“鼓动四川人民起来暴动,妄图推翻国民党政府”的“罪名”,通令“禁止出版,禁止演出,封存剧本原稿”。为应对,阳翰笙将剧本重抄一份手稿上交,将原稿密藏。

国民党反动派对《草莽英雄》的封杀,对阳翰笙显然是个不小的打击,对于进步戏剧运动也是一次挫折,但阳翰笙并未因此而松懈。他明知前进道路上荆棘丛生,仍然以笔为武器,更加勇敢巧妙地去战斗。阳翰笙明白:在当时这部作品对启迪革命群众、揭露抗日统一战线内部反动派的阴谋,有着鲜明、深刻的现实针对性。敌人越禁演,越说明它存在的价值。

抗战期间,阳翰笙创作了《前夜》《塞上风云》《李秀成之死》《天国春秋》《草莽英雄》《两面人》和《槿花之歌》等大型话剧作品。这些剧本因具有强烈的现实针对性和斗争性,故累遭国民党的刁难和阻遏。

《草莽英雄》一禁就是3年,直到1945年毛泽东在重庆与蒋介石谈判,签订《双十协定》后,该剧才得以复活,在重庆等国统区上演,获得巨大成功。年底,剧本由群益出版社出版发行。该剧的重生上演和剧本的出版,被当时的进步文化人士誉为“从石缝里长出来的奇花”。

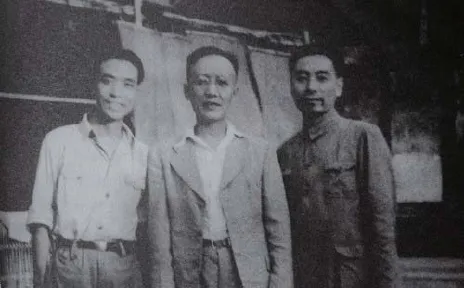

1941年,阳翰笙与周恩来(右)、郭沫若(中)合影

《草莽英雄》这部作品,今天看来不仅思想性强,艺术性、可视性、传奇性等方面也是值得借鉴的。究其原因,是较强的价值追求,使作品获得了超越时代界限的强大艺术生命力。

中艺再掀高潮创基地迎解放

中华剧艺社成立后,在阳翰笙的直接领导下,排演了许多进步话剧。1942年4月,中艺社在重庆上演郭沫若的《屈原》20多场,在当时极为险恶的条件下创造了戏剧演出的奇迹。该剧演出负责人阳翰笙为演出四处奔波,辛苦劳累致积劳成疾,不得不在同志们的力劝下倒卧病床。如果说周恩来是国统区话剧黄金时代的总司令和宏观指挥,阳翰笙就是高级参谋和组织实施者。

11月,阳翰笙创作出《天国春秋》,以太平天国为背景,旨在体现周恩来因皖南事变而愤怒书就的“同室操戈,相煎何急”的主题。他创作的另一部话剧《李秀成之死》的演出,激怒了国民党当局,说这个剧“团结通共”,主演李英被活埋,剧组20多人遭枪毙。阳翰笙十分震惊,积极出面保护剧组幸存者,发动社会名流向当局抗议。迫于社会压力,当局将几个肇事要员“革职”查办。

鉴于阳翰笙已被推到风口浪尖,周恩来安排他“躲藏起来”。他躲到重庆北碚温泉,潜心创作电影剧本《塞上风云》。拍成电影后在重庆上映34场,场场爆满,观众达数万人次。影片又在全国各地上映,备受欢迎,引起社会轰动。

“中艺”的影响一天天扩大,反动派对剧社愈加敌视。1943年春,国民党下令“不准演出话剧”。在周恩来、阳翰笙的安排下,剧社深入国统区各中、小县城演出剧目800多种、2000多场,观众700多万人次,把抗战时期的大后方电影戏剧运动推向高潮。

1943年4月,阳翰笙改编的电影《日本间谍》在重庆上映,观众蜂拥而至。蒋介石看了影片后大为光火,勃然大怒,痛骂军委会政治部部长张治中等:“你们简直是草包、饭桶!影片明显是给共产党做宣传,立即停止放映。”蒋介石派蒋纬国坐镇制片厂,监督把义勇军的戏全部改为穿国民党军装,重拍、删改、编辑胶片。后来,阳翰笙看到被篡改、肢解了的片子,眼在流泪,心在流血,强忍下心灵的苦痛。

1945年2月,阳翰笙和郭沫若拟定《文化界时局进言》。然后,阳翰笙秘密发起签名运动。经他奔走串联,登门上户拜访,征得了312名艺术界代表签名。22日的《新华日报》《新蜀报》等发表《进言》和签名,在舆论界引起极大轰动,蒋介石气得七窍冒烟。当他知道是文工会干的,立即下令解散文工会。文工会被解散后,阳翰笙旋即投入文工会人员的安置工作中。他本人由党组织安排,出任中苏文协研究委员会副主席。

电影《塞上风云》剧照

毛泽东在重庆进行国共谈判期间,曾三次接见阳翰笙,听取他对文艺工作的汇报,了解他在话剧、电影方面的创作情况。

抗战时期,阳翰笙执行党对文艺工作的领导使命,从事了大量的、千头万绪的组织与协调工作,然而,他竟是抗战时期文艺创作“最丰硕的作家之一”:《前夜》《李秀成之死》《塞上风云》《天国春秋》《草莽英雄》《两面人》《槿花之死》7部大型话剧写就;《八百壮士》《塞上风云》(话剧改编)、《青年中国》《日本间谍》4部电影剧本落成。

革命家阳翰笙具有高度的革命激情和革命使命感,有深厚的文学艺术底蕴。在人民命运危机之际,他的艺术创作如内心的呐喊,应时代召唤而生。他的作品气度恢宏、壮怀激烈,成为时代的经典之作,有高度的思想性和艺术感染力,能够产生广泛的社会影响。

1946年6月,国民党反动派悍然向解放区发动全面进攻,中共领导解放区军民自卫反击。这时,很多进步文化人士准备离渝赴沪。怎样用文艺武器同反动派斗争?阳翰笙将想法向周恩来汇报后,周恩来请阳翰笙在重庆再组“中国艺术剧社”,团结进步戏剧工作者艰苦奋斗,通力合作。这一时期,进步戏剧佳作纷呈,题材多样,演出精湛,群星灿烂,观众趋之若鹜,反响极为强烈,达到了前所未有的辉煌,成为国统区民主斗争运动中的一支重要力量。在重庆期间,阳翰笙是文化界最忙的领导人之一,他实际上是周恩来领导和推进统战工作的得力助手,也是郭沫若最有力的代理人。

抗战胜利后,国统区的文化中心转移到上海,南方局分配阳翰笙负责上海文艺界党的领导工作,组织以上海为中心的国统区戏剧运动,进行反对蒋介石践踏民主、实行内战的斗争。

根据文艺事业发展趋势,阳翰笙向周恩来建议:在上海建立电影基地。周恩来首肯并支持。

此时,国民党政府的“接收大员”已将上海所有的摄影场地作为敌伪资产全部劫收,且严格检查、管制外汇、控制原料等,企图垄断电影事业。

无资金、场地、器材设备,电影基地怎么建?阳翰笙与电影界挚友研究,经周恩来批准,决定以民营形式创办党领导的电影公司。阳翰笙找到与郭沫若关系要好的四川乐山人任宗德、老朋友夏云瑚、导演蔡楚生等,商量开办公司的资金问题。夏云瑚、任宗德愿出资50%和30%,其他合伙人出资20%。场地方面,阳翰笙依靠党组织的力量,紧密团结进步影人,由“联华”头面人物蔡楚生、史东山出面,据理力争,夺回被国民党国防部强劫的民营联华影业公司资产。同时,阳翰笙让中国电影制片厂厂长罗静予促成陈诚发还“联华”。在阳翰笙的领导下,大家群策群力,终于夺回了“联华”。有了一流的编剧、导演和场地,1946年秋,中共在国统区的第一个电影制片机构——上海联华影艺社成立(后易名为昆仑影业公司)。任编导委员会主任的阳翰笙制定、掌握制片方针和培养干部的规划,并组织实施。影艺社建立了中共组织,阳翰笙为负责人。

阳翰笙与田汉、沈浮等观看大连话剧团演出《雷雨》,并与演员合影

昆仑公司到南京中央制片厂借来机器,拍摄了《八千里路云和月》和《一江春水向东流》。电影投放市场,很受观众欢迎。阳翰笙为人厚道,待人诚恳,大家都很喜欢他,遇到什么困难,无论大事小事都愿意找他商量。尽管那时“昆仑”条件十分艰苦,但创作气氛非常和谐,大家齐心协力,充满了干劲。

解放战争时期,影艺社全体人员在阳翰笙的领导下艰苦奋斗、通力合作,冲破国民党的层层关卡、刁难、阻挠,拍摄放映了《八千里路云和月》《一江春水向东流》《希望在人间》《丽人行》《关不住的春天》《新闺怨》《乌鸦与麻雀》和阳翰笙编写的《万家灯火》《三毛流浪记》等优秀影片,还支持其它公司拍摄出《松花江上》《祥林嫂》《夜店》等影片。

这个时期拍摄的20余部进步影片,反映了人民的疾苦和斗争,揭露了国民党反动派的黑暗统治与腐败政治,轰动了整个国统区,引起了强烈的社会反响。进步电影以少胜多,以质胜量,不但打破了外国影片独霸的垄断局面,使国产影片第一次称雄于中国电影市场,而且成为文化界推动国统区民主运动、迎接解放的强大力量。

在这个时期,阳翰笙将党在电影战线上的统战工作发展到南京国民党国防部的中国电影制片厂内,“中制”厂长罗静予、副厂长王瑞麟与阳翰笙保持着密切联系。在“昆仑”的筹建中,罗静予不但大力协助解决“昆仑”的摄影场地问题,而且将摄影机借给阳翰笙。“昆仑”一炮打响的《八千里路云和月》和《一江春水向东流》,就是用“中制”的机器摄制的。这些仁人志士为中国革命文艺的发展立下了汗马功劳,建立了不朽功绩。这是阳翰笙执行党的统一战线的路线、政策、策略的一项丰硕成果。

在国民党策划大规模反共的1947年,国民党中央命令“中制”厂限期完成“戡乱片”《共匪祸国记》《共匪暴行实录》的摄制任务。左右为难的罗静予和王瑞麟来到上海,找阳翰笙秘密商量对策。他们提出了“躲避”“抵制”的方案,阳翰笙则提议:“一是拖延,不急不拍;二是拍,往坏里拍。”王瑞麟认同:“这个办法好,我看行!”罗静予表态:“就用这个办法——拖、拍坏、怠工。”在极其艰险的情况下,用“怠工”“拍坏”的办法硬拖到“百万雄师过大江”,反动派指望的两部“戡乱片”终成泡影。南京解放后,中共接手中国电影制片厂时,这两部不成样子、根本不能放映的片子还躺在仓库里。

阳翰笙这个时期在上海工作的重大功绩是:在中国共产党众望可归的影响下,由于他的出色工作和在电影界的威望,他以中共地下党员为核心,团结了几乎所有的进步电影人,为新中国的电影事业保留了大批宝贵的电影人才。

1948年夏,在澳门治疗右手腕骨结核病的阳翰笙奉中共南方局之命回到上海,参加筹备第一次文代会。1949年3月,阳翰笙到北平,与郭沫若、茅盾、周扬等投入组织和筹备工作。同时,参加新中国政府部门文化领导机构的建设工作。6月底,周恩来检查文代会筹备工作,甚为满意地说:“我知道这事交给翰笙办,准能办好。”可见周恩来对阳翰笙的信任和肯定。在筹备文代会的百忙之中,阳翰笙还发表了论文《略论国统区三年来的电影运动》,为文代会大造声势。在文代会上,他根据大会组委会安排,作了《国统区进步戏剧电影运动》的报告。在这次大会上,阳翰笙当选为全国文联常委。在第一次电影协会大会上,他又当选为第一届影协主席。他作为全国政协委员,参与了关于《共同纲领》、国旗、国徽、国歌等重大提案的讨论和审定。

1949年10月1日,阳翰笙参加开国大典观礼

阳翰笙从五四运动一路走来,历尽风雨艰辛,带着他丰硕的文艺创作成果迈进新中国。

责任编辑/胡仰曦