汉袁安碑研究

2017-10-11王家葵

王家葵

继袁敞残碑出土之后,大约在1929年,河南偃师又发现袁敞之父袁安之碑。此碑问世之初,即有人提出疑问,但附和者不多。晚近出版袁安、袁敞碑影印本多种,编辑者众口一词地将两碑指认为汉篆精品,再未见有怀疑袁安碑真赝者。今详细考察袁安碑问世始末,比较袁安、袁敞碑书法渊源,研究袁安碑碑例及所涉及的历史事件,重新审视此碑的真伪。

一、袁安碑问世始末

袁安碑的发现与早数年出土的袁敞碑密切相关,故有必要简略回顾袁敞碑的来历。

1922年河南偃师出土篆书残碑一块,次年现于洛阳市廛。1923年冬金石学专家马衡收得残石拓本,以碑主姓字全泐,仅知为东汉文字而已。至1924年,马氏取残存文字与《后汉书》对勘,乃确定为袁敞碑,因作《汉司空袁敞碑跋》,刊布于1925年10月21日出版的《北京大学研究所国学门周刊》第1卷第2期。马衡在文章中说:

此碑于一九二三年春出于洛阳。篆书,十行,存七十余字。是年冬始得拓本,初不知其为谁氏之碑也。以其有延平、口初年号,知其为东汉文字而已。一九二四年夏,取此碑反复触绎,见第九行“口初二年十二月庚戌”等字,在“延平元年”之后,知所谓“口初”者,非永初必元初矣。因检《后汉书·安帝纪》,元初二年是月是日,有“光禄勋袁敞为司空”之文。更取敞传读之,历官事实,大半相合,始知确为敞碑。今取碑中存字,以今文释之,并考证其事迹如左。

袁敞残碑如(图1),马衡的释文如下,其中小字系马衡“依现存笔画测定者”。

君讳敞字叔平司徒公之第三子(下阙)

口口口口月庚子以河南尹子除太子舍人(下阙)

口口口口五月丙戍除郎中九年(下阙)

口口口黄门侍郎十年八月丁丑(下阙)

口口口口十月甲申拜侍中(下阙)

口口口口步兵校尉延平元年(下阙)

口口将作大匠其七月丁丑拜东郡太守(下阙)

口口口口口丙戍徵拜太仆五年(下阙)

口口口口元初二年十二月庚戌拜司空(下阙)

年四月戊申薨其辛酉葬

马衡的考证得到当时金石家的一致认可,罗振玉于1925年夏從碑估处购得原石,写有长跋,开篇便肯定马衡的意见:“四明马君叔平(衡)因‘字叔平及‘司徒公字,谓是袁敞碑,予案叔平说甚确。”跋语的最后,罗振玉专门谈到袁敞碑的价值:

私谓此刻可宝者三:敞为汉名臣,一也;碑文才存七十字,而可资考证,二也;汉世篆书仅崇高二阙,而风雨摧剥,笔法全晦,而此碑字之完者,刻画如新,三也。是碑不仅为寒斋藏石第一,亦宇内之奇迹矣。

袁敞碑的真伪完全不容怀疑,理由很清楚:残碑经济利益远不及整碑,而造作成本并不较整碑有所俭省;袁敞残碑虽然因为是名人之残碑而倍增身价,但此碑残字几乎没有留下可以指向袁敞的明显线索——马衡也是用了一年多的时间才猜出碑主为袁敞,如果不是经过马衡仔细考证,此碑仅是数目众多的汉代残碑之一,价值大打折扣。

至于袁安碑的发现则颇具有戏剧性。在马衡袁敞碑考证文字发表的第四年,即1929年,距偃师县西南二十八里的辛家村小学,原牛王庙旧址,有小学生偶仰卧石供案下纳凉,发现案背刻有文字,即告村人,始知为碑,遂有村人任继斌氏传拓出售,故早期拓片在碑穿空白处皆钤盖有辛庄小学的印章。张彦生《善本碑帖录》、王壮弘《增补校碑随笔》、马子云《碑帖鉴定》对此均有记录。王壮弘说:

据河南省文物工作队报告,此石原出土地不详,明万历廿六年三月被人移置于偃师县西南约三十里辛村东牛王庙中置作供案,因字在下面,无人知为碑刻。一九二八年初,庙改为辛村小学,供案仍置原地未动。一九二九年夏,村中一儿童仰卧其下纳凉,发现石上刻有文字,即起告村人,村人任继斌遂以拓本流传行世。

此外,张彦生提到:“碑侧刻有明万历廿六年题字,或明出土后移至辛家村牛王庙作供案。”马子云说:“碑侧有万历二十六年三月题字,为‘永元四年口月造。”正因为这行题字,张彦生、王壮弘、马子云都将袁安碑的立碑时间确定为东汉和帝永元四年(92)。

此碑无额,高139厘米,广73厘米,厚21厘米,有穿,篆书10行,满行16字,发现时每行皆残末一字,计行15字,碑首句为“司徒公汝南女阳袁安召公”,因名为“袁安碑”。袁安碑如(图2),马衡亦有释文,并将末字补足:

司徒公汝南女阳袁安召公授易孟氏学

永平三年二月庚午以孝廉除郎中四年

十一月庚午除给事谒者五年正月乙口

迁东海阴平长十年二月辛巳迁东平任

城令十三年十二月丙辰拜楚郡太

守十七年八月庚申徵拜河南尹建

初八年六月丙中拜太仆元和三年五月

丙子拜司空四年六月己卯拜司徒

孝和皇帝加元服诏公为宾永元四年三

月癸丑薨闰月庚午葬

二、由书法推考袁安碑与袁敞碑的关系

关于袁安、袁敞碑的书法风格,马衡在《汉司徒袁安碑跋》中说:“书体与敞碑如出一手,而结构宽博,笔势较瘦。余初见墨本,疑为伪造,后与敞碑对勘,始知二碑实为一人所书,石之高广亦同式也。”前揭各种袁安、袁敞碑影印本之出版说明一般都采纳马衡的意见,认为两碑出于一人之手。今仔细比勘两碑字体,马衡的结论或有可商榷之处。

1、两碑相同之字的比勘

袁敞碑因系残石,存字仅70馀,去重复得45字(包括残字),而袁安碑存139字,去重复为82字,竟包含了袁敞碑所存45字中的33个字。有意思的是,这33个两碑相同之字的写法完全一致,具体言之,可总结如下特点:

(1)共同的书写习惯

相对于分书或后世的行楷书,篆书的写法似乎没有一定之规,因此相同文字,由不同的作者写来,效果往往千差万别。二袁碑却不是这样,两碑基本保持有共同的书写习惯。endprint

两碑的横画习惯向左下方弯折,如“二”、“辛”(图3)兩字的末横皆是如此。

两碑“平”、“申”二字皆将中竖写成弧线,弧度完全一致。尤其是“平”字(图4),不仅保持横画向左下方折的习惯,其他细节也基本相同。

(2)俗体字具有相同写法

汉代人变乱六书,许慎讥之为“马头人为长,人持十为斗”。此类“向壁虚造,不可知之书”,在汉碑中颇为常见,但书写者往往人各一体,绝少有完全相同者。二袁碑却是例外,罗振玉注意到袁敞碑中“薨”(图5)、“葬”(图6)二字的特殊写法,罗说:“葬字上从竹,薨字作亮,与洛阳近年所出甘陵相残碑同。皆不合六书。然古人作书多不经意,固不如后世之严谨也。”无独有偶,马衡也专门指出袁安碑中这两个字写法之异常:“薨作亮、葬作稀,并与六书不合。”

不特如此,袁敞碑“葬”竹字头下“死”字的写法尚有进一步讨论的必要。“死”小篆正写从“歹”,此字左上不应该有一短竖,而袁敞碑从拓片看(文物本、上海书画本、西泠本,以及罗振玉当时的神州国光本)这个位置都有一个小白点,既似石花,又似笔迹(图7)。遗憾的是袁敞碑另一处包含“死”字的字“薨”,恰好左下残烂,看不分明。

如果此白点是石花而非笔迹,那么袁敞碑“葬”字虽然是俗体,但其中“死”字仍是正体。而袁安碑模仿袁敞碑,作伪者误把石花认成笔迹。所以安碑“薨”、“葬”两字的“死”都是生造出来的俗体,在“死”字左上多出了一个短竖(图8)。如此则袁安碑仿照袁敞碑的问题基本上可以盖棺定论。但如果此白点确实是笔迹,则只说明袁敞碑、袁安碑“葬”、“薨”两字的写法完全相同而已。

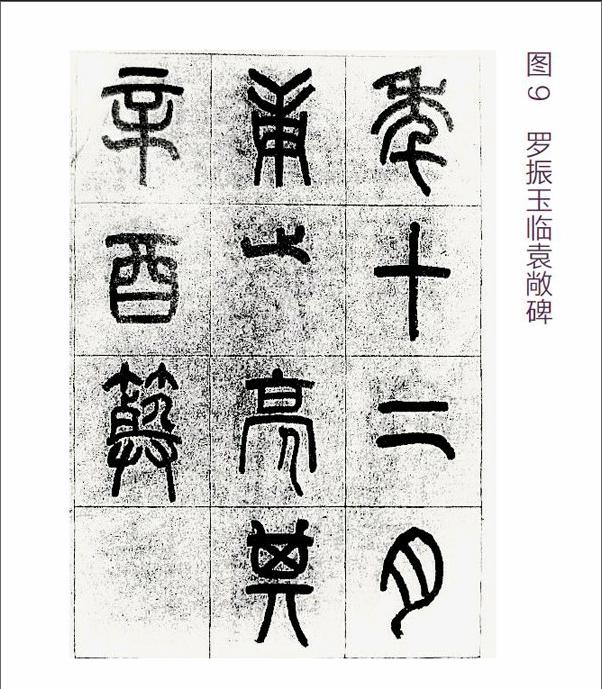

袁敞碑原石的情况究竟如何,不得而知,不过,曾经保有原石的罗振玉的临本值得注意。罗振玉的临本(图9)完全忠实原碑,他书写的“葬”字中“死”依然使用正体,左上没有短竖——至少证明罗振玉认为此处原是石花,而非笔迹。

(3)书法高下

尽管两碑字法相同,但袁敞碑通篇篆书风格统一,笔势圆转,线条均匀婉通,转折处无圭角、无接笔;而袁安碑则不然,多数笔调显得生硬。举例如下:

河(图10):袁敞碑此字稍残,但线条停匀,而袁安碑则粗细失衡,其右竖弯带明显圭角。

拜(图11):袁敞碑二见,袁安碑五见。袁敞碑两处“拜”字残泐较多,其中一字几不能辨,但从残存笔画来看,仍与全碑风格一致,而袁安碑的五个“拜”字,皆未能处理好间架关系,且多数未回锋。

2、袁敞碑所无之字,袁安碑良莠不齐

我们注意到,凡袁敞碑存在之字,袁安碑虽有如上异同,但尚能保持基本笔画的一致性,而遇袁敞碑所缺者,则变得举止失措,或方或圆,或参隶意,或用篆笔,颇不统一,极似拼凑而成者。

如谒、长两字(图12),结构严谨,而楚、郡二字(图13)笔画散漫,很难让人相信出于同一块碑。

最值得注意的是碑中的“为”字。此字的书法在碑中并不显得特别,而写法却有些另类。“为”,《说文》训为母猴,石鼓文、泰山刻石皆有此字,而袁安碑的篆法却与李阳冰三坟记中的“为”结构近似(图14),这实在令人疑惑。

3、由书法比较所能得出的结论

二袁碑书法风格基本一致,应该是一家眷属。通过图例3、4的比较,已能看出袁安、袁敞碑的相关性;尤其是图例5、6“薨”“葬”两俗体字的特殊篆法,更可以获得这样的印象,二碑似乎出于同一人之手;但综合图例10、11,则又表明袁安碑的书写水平弱于袁敞碑。

比勘袁安、袁敞碑书法,可以得出三项不同的推论:

推论之一。尽管两碑书法水平有高下之分,如果考虑到同一书家早年与晚年对技法掌握的熟练程度有所不同,马衡“二碑实为一人所书”的结论似乎能够接受。但由于袁安碑的书法水平明显劣于袁敞碑,故马衡说袁安碑系“(袁)敞葬时追立”,无法成立。按照前引马子云的记载,碑侧明万历二十六年题字称“永元四年口月造”,似乎也指向袁安碑早于袁敞碑的结论。尽管如此,袁安碑是否如碑侧文字所宣称的,树立于“永元四年”,却大有疑问。

袁安碑没有标明立碑年月,但碑文云:“永元四年三月癸丑薨闰月庚午葬。”一般来说,立碑的时间与下葬的时间相同,所谓万历二十六年题字称“永元四年口月造”,也希望将读碑者引入这一思路。可是碑文又说:“孝和皇帝加元服,诏公为宾。”孝和皇帝即是汉和帝刘肇,永元正是和帝的年号,而“孝和皇帝”却是刘肇的谥号,死后才有的,因此袁安碑绝无可能树立于和帝永元四年(92),其最早也应该在安帝即位以后。那么马衡说:“(袁)安卒于和帝永元四年,碑称孝和皇帝,则非当时所立可知,或(袁)敞葬时追立此碑,未可知也。”便没有错误。这样一来,此推论将不能成立。两碑既不可能同一人先后所书(先写袁安碑,后写袁敞碑);更不可能同一人,同时所书。

推论之二。鉴于袁安碑在书法上存在模拟袁敞碑的倾向,因此袁安碑或许晚于袁敞碑,甚至是袁敞碑出土以后,民国人士仿袁敞碑伪造。但仅以书法为证据,显然缺乏说服力。

推论之三。还存在一种可能性较小的情况,即两碑同时所立,但出于不同的书手。袁敞碑是老师的手笔,袁安碑则由徒弟书写——这也能解释两碑书法同中有异的现象。但这也是一种无法证实的推测,姑且存疑。下面进一步从碑例和史实来分析袁安、袁敞碑的关系。

三、袁安碑的碑例与相关史实

前人对袁安碑的书法风格其实有所怀疑,商承祚先生在袁安碑临本后有这样的跋语:“袁安碑用笔不古,当是魏晋间追立。因安卒于和帝永元四年,碑称孝和皇帝,足可为证。”无独有偶,西川宁先生有一篇《袁安袁敞二碑》的研究长文,经过详细字体比较,他的结论也是:“此二碑或为袁氏的子孙,或别的有特别关系的人,在魏晋的时候刻的吧。”尽管如此,仅从书法风格判断真赝,毕竟容易失偏颇,而碑例、碑文的合理性对确定真伪更具有说服力。

1、二袁碑的叙事方式endprint

袁安、袁敞碑碑文体例甚为奇特,几乎就是一份简单的履历表。

袁敞碑叙述袁敞以太子舍人起家,除郎中,转黄门侍郎,拜侍中、步兵校尉、将作大匠,外任东郡太守,拜太仆,拜司空。最后以“元初四年四月戊申薨,其辛酉葬”。

袁安碑记载袁安以孝廉除郎中,除给事谒者,迁东海阴平长,迁东平任城令,拜楚郡太守,拜河南尹,拜太仆,拜司空,拜司徒。最后以“永元四年三月癸丑薨,闰月庚午葬”。

两篇碑文平淡而冷静,几乎没有一句奖掖之语,文末也没有铭赞之辞。虽然提到卒日、葬日,却没有记录享年若干。

先分析袁敞碑。袁敞碑文如此奇特,实在是因为袁敞之死有难言之隐。

据《后汉书·安帝纪》:“元初四年夏四月戌申,司空袁敞薨。”袁敞实系自杀身亡,《后汉纪·孝安皇帝纪上》云:“夏四月戌申,司空袁敞薨。敞字升平(与《后汉书》字叔平不同),少有节操。及在朝廷,廉洁无私。坐子与尚书郎张俊交通,漏泄省中语,策罢。敞不阿权势,失邓氏旨,遂自杀。”《后汉书》记载略同。

当时安帝年幼,邓太后臨朝,邓氏气焰甚炽,《后汉纪》、《后汉书》都提到袁敞“失邓氏旨”,但具体事件不详。至于导致袁敞死亡的原因确实很曲折,《后汉书·袁敞传》说:

张俊者,蜀郡人,有才能,与兄龛并为尚书郎,年少励锋气。朗朱济、丁盛立行不修,俊欲举奏之,二人闻,恐,因郎陈重、雷义往请俊,俊不听,因共私赂侍史,使求俊短,得其私书与敞子,遂封上之,皆下狱,当死。俊自狱中占狱吏上书自讼,书奏而俊狱已报。廷尉将出毅门,临行刑,邓太后诏驰骑以减死论。

尚书郎张俊欲举报同僚朱济、丁盛“立行不修”(行为不符合轨范),二人惧怕,先托同僚陈重、雷义转圜,张俊不允。此数人于是设法寻求张俊之短,探得他与袁敞之子袁盱的私人信件,遂以“泄露省中语”(泄露内廷机密)的罪名将张俊和袁盱下狱,论法当死。最后因张俊在狱中上书,感动邓太后,张俊与袁盱皆得赦免。

汉代漏泄省中语是大罪,虽然当事人是张俊和袁盱,但袁敞也因亲属关系受牵连。就在张、袁下狱至遇赦期间,袁敞被免去司空,并自杀。

按,袁敞自杀并非“畏罪”,而是遵循汉代礼法要求。西汉文帝时,绛侯周勃有罪下狱,贾谊上疏建议说,大臣“其有大罪者,闻命则北面再拜,跪而自裁,上不使摔抑而刑之也。”这个意见被采纳,故“是后大臣有罪,皆自杀,不受刑”。

邓太后既然赦免了张俊、袁盱,受牵连的袁敞也一并得到开脱。按照《后汉书·袁敞传》的说法:“朝廷由是薄敞罪而隐其死,以三公礼葬之,复其官。”请注意“薄其罪”三字,“薄”是减轻的意思,并不是认为完全无罪。“隐其死”,乃是隐其死因。如上所说,袁敞的自杀,其实是被朝廷用“自杀”的方式处死。现在朝廷觉得这样的处分重了,遂讳言其自杀,袁敞因此被恢复司空的职位,得以享受三公的葬礼规格。

从时间来看,袁敞自杀在四月初五(戊申),当月十八日(辛酉)下葬。因袁敞残碑用“薨”字来描述袁敞之死,证明此时袁敞已经减罪复官。可以想见,袁敞生前身后既有如此曲折,毕竟“失邓氏旨”在先,虽终得葬以三公之礼,而志墓之人固不敢表彰其德,以触尚方忌讳。是知袁敞碑简略如斯,且无铭赞,良有已也。

袁敞碑碑文看似奇特,但通过上述讨论,基本能获得圆满解释。…袁安的情况则大不相同,核《后汉书》本传,袁安生平可供矜夸之事甚多:为楚郡太守,清理楚王英谋逆案,宽宥连坐者;排众议,论北虏和亲;谏争窦宪北击匈奴事等。袁安薨于位,“朝廷痛惜焉”。袁安碑对这些事迹无所称述,仅在碑文之末突兀地来一句“孝和皇帝加元服,诏公为宾”,真是令人莫名其妙。

袁安碑又有某些细节与袁敞碑不同。作为墓碑,碑首句例当作“君讳某、字某、某处人”,如袁敞碑虽残,马衡亦考订其首句为“君讳敞字叔平”,而袁安碑以“司徒公汝南女阳袁安召公授易孟氏”为首句,乃属绝无仅有者。且“司徒公汝南女阳袁安召公授易孟氏”句,其文系由《后汉书》本传“祖父良,习孟氏易……安少传良学”句,化裁而成,与碑之次句“永平三年二月庚午以孝廉除郎中”,完全不能连贯。碑之次句例当推美先世,以显祖德。袁敞碑尽管简略,次句亦言“司徒公之第三子”。而袁安祖父袁良精孟氏易,曾为太子舍人、成武令,事见袁安传,此碑不叙祖考,是又一可疑之处。

2、袁安碑涉及历史事件的考察

马衡提到“碑中所叙事迹与《后汉书》明帝、章帝、和帝纪及本传多合”,并以此作为袁安碑不伪的重要理由,而事实恐正好相反。墓碑与史传不同者,乃在于碑往往成于墓主同时代人之手,而史书多在百数十年后,故历代出土的名人碑志,内容多能增补修订史乘之缺如讹谬,而罕有与史籍完全对应者。宋代金石学研究者已经注意这一现象,如赵明诚《金石录·序》说:“若夫岁月、地理、官爵、世次,以金石刻考之,其抵牾十常三四。盖史牒出于后人之手,不能无失,而刻词当时所里,可信不疑。”

仍举袁敞碑为例,此碑字不满百,记袁敞曾为步兵校尉,可补本传之缺,记袁敞为将作大匠,可纠本传将军之失。袁安碑却不同,所记袁安仕履,几乎都能在《后汉纪》、《后汉书》中找到出处,只是年月与史书小有差异。我们当然不能因为袁安碑记事完全符合于史书,便怀疑其伪作,但仔细研究,碑文中确有可疑之处。

碑说袁安以“(永平)十三年十二月丙辰拜楚郡太守”,这是为了鞫理楚狱。该年十二月癸卯朔,“十二月丙辰”即十二月十四日。《后汉书》与《后汉纪》都说袁安拜楚郡太守为次年,《资治通鉴》也列于十四年四月。碑说的时间看似标新立异,却存在一项漏洞。

按,“楚郡”并不见于《续汉书·郡国志》,其地在今徐州。西汉为楚国,汉宣帝地节元年(69),楚王延寿谋反,国除,以其地改置彭城郡。其后的兴废较为复杂,但光武帝建武十五年(39)刘英被封为楚公,十七年(41)进位楚王,二十八年(52)就国,刘英的食邑便是彭城郡故地,在刘英获罪国除之前,有“楚国”而无“楚郡”,这是毫无疑问者。又据《后汉书·和帝纪》云:“章和二年(88),改楚郡为彭城国。”复参考《后汉书·彭城靖王恭传》:“肃宗崩(即章和二年),遗诏徙封彭城王,食楚郡,其年就国。”遂知楚郡已于章和二年(88)改为彭城国,此所以《续汉书·郡国志》徐州剌史所领有彭城国而无楚郡。关键问题是弄清废除楚国,设立楚郡的准确时间。此事与楚王英的案件有关。endprint

楚王刘英是汉明帝的异母弟,封地在楚国。据《后汉书·楚王英传》:

(永平)十三年,男子燕广告英与渔阳王平、颜忠等造作图书,有逆谋,事下案验。有司奏英招聚奸猾,造作图谶,擅相官秩,置诸侯王公将军二千石,大逆不道,请诛之。帝以亲亲不忍,乃废英,徙丹阳泾县,赐汤沐邑五百户。遣大鸿胪持节护送,使伎人奴俾工技鼓吹悉从,得乘辎耕,持兵弩,行道射猎,极意自娱。男女为侯主者,食邑如故。楚太后勿上玺绶,留住楚官。明年,英至丹阳,自杀。立三十三年,国除。

按此记载,废除楚国的时间为永平十四年刘英自杀以后。从建武十五年(39)至永平十四年(71)也恰好符合传所说“立三十三年,国除”。但《后汉书·明帝纪》的说法有所不同:永平十三年“十一月,楚王英反,废,国除,迁于泾县,所连及死者数千人。”究竟哪条记载更准确呢?不妨分析刘英被告谋反的时间。

《后汉书·明帝纪》说永平十三年十一月楚王英谋反,《后汉纪》则说为永平十三年十二月,如果用《后汉纪》的说法,距离十二月十四日袁安拜楚郡太守时间太近,姑且从《后汉书》之说。可仔细研究《后汉书》,其中还有一项细节值得重视。

《后汉书·虞延传》云:虞延与阴氏有隙,“会楚王英谋反,阴氏欲中伤之。使人私以楚谋告延,延以英藩戚至亲,不然其言。又欲辟幽州从事公孙弘,以弘交通楚王而止,并不奏闻。及英事发觉,诏书切让,延遂自杀。”

阴氏是明帝的母家,故能与闻机密。这似乎可以说明朝廷对楚王英事件,从收到燕广的告讦到公开处理之间有一定的时间间隔,阴氏正是利用这一时间差,使用奸计,诱使虞延入彀中。所以,即使刘英十一月成为被告,十二月十一日便废除楚国,设立楚郡,也显得为时过早。

至于袁安以楚郡太守身份理狱,乃是源于寒朗(《后汉纪》作塞朗)审理楚狱,发现此案牵连太广,而被告颜忠、王平等妄攀隧乡侯耿建、朗陵侯臧信、护泽侯邓鲤、曲成侯刘建,遂冒死犯颜,报告明帝。明帝乃“车驾自幸洛阳狱,录囚徒,理出千余人”。在此之后,“于是有司举能洽剧者,以袁安为楚郡太守。”

确信废除楚国在永平十四年,还可以找到一项旁证。前引《后汉书·楚王英传》提到明帝在永平十三年的诏书称:“楚太后勿上玺绶,留住楚宫。”如果楚国已废,则当按其姓氏称“许太后”,同时住所也不会再称“楚宫”。楚国废除的时间当如本传记载在十四年四月刘英自杀前后,故本传叙述刘英自杀以后说,明帝“制诏许太后”云云,后面又说:“十五年,帝幸彭城,见许太后及英妻子于内殿。”皆改称“许太后”。

综上理由,既然永平十三年尚存在楚国,袁安确不可能在此年十二月十四日以“楚郡太守”的身份参与楚狱的鞫理。袁安碑称安“(永平)十三年十二月丙辰拜楚郡太守”,实在是弄巧成拙。

3、由碑例史实研究可以得出的结论

通过书法比勘,提出了三项推论,其中第一项,即袁安碑立于袁敞碑之前的情况,基本不能成立。研究碑例和史实,更指向第二项推论,即袁安碑是袁敞碑出土以后,碑估仿照袁敞碑的体例和字体臆造。因为伪造者未能充分了解袁敞碑的立碑背景,故袁安碑叙事方式虽然同于袁敞碑,却不合情理;将袁安参与审理楚狱的时间提前到永平十三年,尤其荒谬。因此确定袁安碑系后人依据《后汉纪》、《后汉书》等敷衍,而非当时人之腴墓旌德之文。

第三项推论,即袁安碑与袁敞碑同时树立,又有无可能是事实呢?袁敞属意外死亡,从自杀到下葬仅十四天的时间,葬礼应该在获得朝廷特赦以后才开始安排,则经办者可以利用的时间,短则数日,最长也不过十夭。袁敞茔墓前需要树立一块碑碣,以配合三公的葬仪,这便是今天尚存的袁敞残碑——袁敞碑文字简约,除了前面提到某些问题需要回避以外,时间仓促可能也是原因之一。试想,在如此短暂的时间里,还有无可能为已经故去三十馀年的父亲袁安再准备一块墓碑呢?

更何况袁安薨于司空之位,他的坟前应该早就树立有一块“汉故司空汝南袁安之碑”。而且袁安的几个儿子中袁京为蜀郡太守,袁敞位至三公,至少从袁安卒之永元四年(92)至袁敞下葬之元初四年(127)的三十馀年间,其原碑绝无荒祀之可能,换言之,不待葬敞时重立也。

四、马衡、欧阳辅关于袁安碑真伪意见的讨论

近代金石家马衡和欧阳辅对袁安碑的真伪皆有明确意见,尚有讨论之必要。

1、关于马衡的意见

马衡初见袁安碑拓本,疑为伪造,及与袁敞碑对勘,则认为二碑系一人一时所书,因作《汉司徒袁安碑跋》,其文如下:

袁敞碑出土后八年而此碑始出,碑之广一如敞碑,篆书十行,行存十五字,下截残损,行各阙一字,计完碑当每行十六字,碑穿居第五六行第七八字之处,较他碑为低,在汉碑中为仅见。书体与敞碑如出一手,而结构宽博,笔势较瘦。余初见墨本,以为伪造,后与敞碑对勘,始知二碑实为一人所书,石之高广亦同式也。(广今营造尺二尺二寸六分,高当为四尺六寸。)安卒于和帝永元四年,碑称孝和皇帝,则非当时所立可知,或敞葬时追立此碑,未可知也。

碑中所叙事迹与《后汉书》明帝、章帝、和帝纪及本传多合。除郎中及給事谒者见《后汉纪》,惟纪作郎谒者耳。和帝加元服为永元三年正月甲子事,诏安为宾,见《东观汉记》。楚王英谋反,明帝纪系之永平十三年十一月,传称明年三府举安能理剧,拜楚郡太守,岁余,徵为河南尹。《后汉纪》云:永平十三年十二月,楚王英谋反,十四年夏四月,故楚王英自杀。于是有司举能治剧者,以袁安为楚郡太守,顷之,徵入为河南尹。碑称十三年十二月丙辰拜楚郡太守,十七年八月庚申徵拜河南尹,此二职迁拜年月并与袁纪、范书不合。碑又云建初八年六月丙申拜太仆,则与《后汉纪》所云为河南尹十年之说正合,是就职楚郡太守及河南尹之岁月,当以碑为正也。召公,传作邵公,亦当以碑为正。汝南女阳,又见西岳华山庙碑,按《汉书》地理志汝南郡作汝,女阳、女阴并作女,阚驷云:本汝水别流,其后枯竭,号日死汝水,故其字无水。《续汉书》郡国志则皆作汝。疑县名之字当本作女,《续汉志》误也。今传世封泥有汝南太守章、汝南尉印、女阳左尉,铜器中又有女阴侯鼎,凡郡名皆作汝,县名皆作女,是其证也。正作匹、闰作闺、薨作亮、葬作需,并与六书不合。许叔重云乡壁虚造不可知之书,变乱常行,以耀于世者,此类是也。endprint

碑中所纪干支以长历推之悉皆得符合,其拜司徒之日为元和四年六月己卯,按是月丁卯朔,己卯为十三日,章帝纪误作癸卯,非是月所应有,当据碑以正之也。

此碑可疑之点有三:碑穿太低,与他碑不同,一也;书法不如敞碑,二也;正闰等字不合六书,三也。二三两点前已辨之,惟碑穿之不中程式,实不可解。可信之点亦有三:汝南女阳与《汉志》及封泥文华山碑文合,一也;六月己卯拜司徒,可订正章帝纪癸卯之误,二也;任城旧属东平,章帝元和元年分东平为任城国以封刘尚,《续汉志》据后者书之,以属任城国。碑叙永平十年迁东平任城令,与事实合,三也。凡此三点,皆为人所易忽者,作伪者焉能精细若此,故余断其必不伪也。

马衡提到此碑可疑点有三,可信者亦有三。

马云“碑穿太低,与他碑不同”,认为是此碑疑点之一,并说“碑穿之不中程式,实不可解”。今按马说未必确切。碑穿之本义乃在为方便下棺引摔,此即《语石》所言:“碑之有穿,所以丽牲,亦所以引摔。”而在东汉这一功能恐已废置,碑穿仅具象征意义,间亦有墓碑无穿者,如曹全、赵宽诸碑。东汉碑纵然有穿,其位置也未必尽居碑额以下碑文之上,如马子云《碑帖鉴定浅说》所言,北海相景君碑的穿即在碑文之第八至第十三行处,每行占二字,为汉碑中穿最低下者。故袁安碑碑穿虽然偏低,实无足奇。

至于马衡论证袁安碑不伪的三项理由,若确定此碑系马《汉司空袁敞碑跋》刊布以后,碑估依据袁敞碑及马跋伪造,则所有三项理由皆能得到合理解释。

(1)关于碑称“汝南女阳”,不与《后汉书》本传作“汝南汝阳”同。据《汉书·地理志》汝南郡下有女阳县,颜师古注:女读日汝。因知“汝阳”之作“女阳”并非僻典难知者。

(2)袁安拜司徒之月日,碑作己卯,《后汉书》章帝纪作癸卯。章帝元和四年六月丁卯朔,月中无癸卯,故碑作己卯是。按,后人推算前代时日的干支,在古代确实属于难事,易为造作者忽略而出现漏洞,但陈垣先生《二十史朔闰表》1926年已由北京大学研究所国学门印行,此书既出,凡史传载纪之讹悉得纠正,实不必马衡所称之“精细人”方能有所知见也。

(3)马云“任城旧属东平,章帝元和元年(114)分东平为任城国以封刘尚,《续汉志》据后者书之,以属任城国。碑叙永平十年迁东平任城令,与事实合。”按马说甚是,然详检本传已言“除阴平长,任城令”,碑为补完所属郡国作“东海阴平长”、“东平任城令”,想作伪者既能补属东海郡之阴平,则补属东平国之任城亦非至难之事。

2、关于欧阳辅的意见

欧阳辅《集古求真续编》卷8列有袁安碑一条,他直接将此碑视为伪造:

袁安碑,十行,行十六字。每行末一字全泐,首行第十三字亦全泐,馀皆完好。不知何地何时出土,未见前人著录,蔡蔚挺君持本见示。读其文,仅叙次除授迁拜年月,至薨葬遂戛然而止,竟无一语及其人品事迹,亦无一字褒美。虽日质直,毋乃太简。小篆工整,然乏古意,殊不类汉人文字,而亦无从确证其真赝。姑录其文,以俟博雅考定。

碑有穿,五六两行中空贰字,避穿也。按,和帝在位十七年,永元凡十六年,元兴元年崩,方谥为孝和。袁公永元四年葬,何以有孝和皇帝之称,不必深求,其伪可知。若云后人追立,则葬字下又应纪年。蔡君嘱余校订,故直言之。

又闻此等拓本,碑估辄索厚值,尤不能不揭其伪。

《水经注》有袁安碑,云在徐州,与此不符。

在同卷袁安碑另一条目中,欧阳辅提供了更多的证据:

此碑篆书虽可观,然绝无汉人气韵,视唐之李阳冰、瞿令问,宋之晏袤、王寿卿,尚隔三舍,置之邓完白门下,犹未为入室弟子。余以为伪作,而有惠侯之好者,尚强为辩护。盖论书法,则见浅见深,可以各是其说,而难于判定。

今余再考其与事实不符之伪迹,袒者不能置喙矣。彼造作者仅知据《(后)汉书》纪传,其纪传有年月者,则照录之;纪传无年月者,则揣度而臆增之。如十三年十二月拜楚都太守,十七年九月拜河南尹,全与当时事实不合。证以袁宏《汉纪》,其伪益显。彼知楚王英十一月谋反,而作十二月拜楚郡,不知楚王十四年四月乃自杀,连坐死者数千人,未免滥杀无辜。于是三府举能治剧者,而以安为太守。安至楚,具奏得出者四百余人。顷之,徵入为河南尹。上问考楚事,安具对无遗失。据此可知,安拜楚郡必在十四年四月以后(即就《后汉书》亦可考见)。“顷之”者,即俄顷未久之辞。则安徵河南尹,非十四年冬,亦十五年春夏耳。殆嘉其治楚,而即擢尹河南。故上询问楚事情形,因为时未久,故安亦奏对无遗。可知尹河南绝非十七年,若相距四五年,不得谓为“顷之”。且时过事忘,上未必问及,安亦未必无遗矣。

又安墓决不在偃师。袁纪云:安妻早卒,葬乡里。安临终遗令日:备位宰相,当陪山陵,不得归骨旧茔。若母先在祖考坟垄,鬼神有知,当留供养。其无知,不烦徙也。诸子从之。据此可知,汉宰相例得陪葬。《漢书.地理志》载,光武至和帝陵寝,均在洛阳附廓,无远在偃师境者。辛家村何得有安墓乎。杨震碑云:次子秉,寔能赞修,复登上司,陪陵京师。亦足证上公皆陪陵也。盖震以冤死,不得陪陵为茔,故特表其子尔。宏《汉纪》先于范氏书五六十年,又奉敕所作,当较范书为翔实。宏为安族属,纪其先世,尤当严谨可信。

欧阳辅的推测完全正确,唯一需要补充说明的是跋文涉及《水经注》中袁安碑的问题。

《水经注》卷23云:“(彭城)城内有汉司徒袁安、魏中郎将徐庶等数碑。”此碑为隶书,宋代尚存,《隶释》卷20云:“袁安碑。彭城城内有汉司徒袁安、魏中郎徐庶等数碑,并列植于街右,咸曾为楚相也。”同书卷27引《天下碑录》说:“汉袁安碑,在子城南门外百步。”

这块“袁安碑”湮没已久,虽然没有拓本流传,但其性质尚能考索。《后汉书·袁安传》云:

初,安父没,母使安访求葬地。道逢三书生,问安何之。安为言其故。生乃指一处云:葬此地,当世为上公。须臾不见。安异之。于是遂葬其所占之地,故累世隆盛焉。endprint

袁安是汝南汝阳(今河南汝南县)人,他葬父的地点应该在汝南附近。《后汉纪》又云:

初,安妻早卒,葬乡里。(安)临终遗令日:“备位宰相,当陪山陵,不得归骨旧葬。若母先在祖考坟垄,若鬼神有知,当留供养也。其无知,不烦徙也。”诸子不敢违。

由此知袁安妻子先卒,并已返葬汝南祖茔,而袁安临终则希望安葬在京师。由《遗令》中“当陪山陵”一句推测,袁安的葬地应该靠近明帝之显节陵或章帝之敬陵,两陵都在洛阳邙山周围,则袁安的墓地也应该在此附近。欧阳辅据此认为1929年在河南偃师出土的这块袁安墓碑,地理位置不合情理,确有道理。不仅如此,更可证明《水经注》及宋人提到的那块“袁安碑”非袁安墓碑。徐州是彭城(楚国、楚郡)故地,徐州的这块“袁安碑”或许系袁安清理楚狱,升任河南尹时,门生故吏所立的去思碑(德政碑)。

澄清徐州“袁安碑”的情况,更可以顺便了解另一位金石家褚德彝在袁安碑题跋中所犯的错误。《松窗金石文跋》说:

此碑近在河南出土。据碑客云,偃师乡中有土地庙,近为人所毁,有石供桌,色甚古,其向下一面即此碑。庙中有建庙时所立之碑,云庙建于万历时。惟考于奕正《天下碑录》已有其目,或见于此碑时,尚在冢前,未作野庙供桌之用耳。

褚德彝误信碑估编造的这段故事,并举《天下碑录》已经有袁安碑的记载,来印证袁安碑万历年间已经出土的传说。殊未知《天下碑录》所著录者为徐州那块袁安“纪念碑”,而非偃师发现的这块袁安“墓碑”。

五、结论

兹将以上分析总结如下:

1、即使将二袁碑的碑文放入汉代环境也是另类的。“简化履历表”式的墓碑,除二袁碑外,绝无仅有,这有洪适《隶释》、高文《汉碑集释》中著录的全部汉碑文字作为证明。本文为袁敞碑写成这样一种格式,提供了具可能性的解释,而袁安碑的碑文则无法用同样的理由来解释。

2、西川宁利用各种金石文字对二袁碑加以比勘,认为二袁碑字体接近魏石经者居多;商承祚认为安碑字风不古。就我个人看法,我并不以为二袁碑书法风格有如何另类,毕竟我们获得的汉篆材料太少,不足以得出任伺结论。但令人疑惑的是二袁碑之间书法和字体的近似——如果仅仅是近似并不令人奇怪,奇怪之处在于两碑相同之字在写法上出奇地一致——可是,袁敞碑之不见于袁安碑之字,其书写风格皆与袁敞碑自己保持一致;而袁安碑则不同,凡不见于袁敞碑之字,则书写风格各异,并不与袁安碑自己保持一致。

3、实物证据和文献证据同样有益于历史研究,并不存在哪一方面更高级的问题。实物可以纠正文献、补充文献;文献同样可以佐证实物、质疑实物。当实物与文献出现矛盾的时候,不是凭意气地相信其中的任何一方,而需要冷静地比综判断。袁安碑与传世文献并不是不相吻合,而是十分符合,正文说过,这不构成真伪的理由。尽管更多的时候是实物补充文献、纠正文献,但碑文“十三年十二月为楚郡太守”这一细节却叫人宁愿相信文献。这一句話牵涉《后汉纪》、《后汉书》中与楚王狱直接、间接关联的多处记载,两书中的这些内容,几乎都不支持袁安在永平十三年出任楚郡太守。对此,我宁愿意判断为“实物(碑刻)因为某种原因搞错了”,而不是“文献(书籍)因为年代较晚弄错了”。

二袁碑中的异常现象当然可以有各种解释,但我觉得“袁安碑是碑估在袁敞碑出土,并经马衡考证研究以后,比照袁敞碑伪造的”,这一解释应该比其他解释更接近于事实。

[2009年10月28日作者附记]此文既成,一直放在“中国书法江湖”网站,近承朋友告知,《章太炎书信集》(河北人民出版社,2003年,889-890页)致马宗霍函,也涉及袁安碑的真伪,原信见《制言》第43期,1937年6月16日。原文如下:

宗霍足下:前数岁洛阳碑估以袁敞断碑来,字皆小篆,肥俗特甚,余不能信,问之,云罗振玉所发得也。去岁秋,又有以袁安碑来者,亦云之徒关百益所得,篆法与敞碑相似。斯乃近人效赵之谦书者所为。虽间摹三公山碑、少室石阙笔势,而俗媚在骨,视汉篆严栗方重者,何啻霄壤?一望决其伪也。且安薨于永元四年,下去元兴元年和帝崩之岁,凡十三年。汉碑固有立于卒后十馀年者,然安以宰相考终于位,门胙未衰,计门生故吏为之立碑,必不甚远。今碑文已称孝和皇帝,是立碑在十三年后,已为难信。就使如此,安汉之名相,事业赫然,其平反楚狱,力抗窦氏,最为人所难能。汉碑于具位庸吏,犹称美无量,今安碑但叙官资,不述功绩,何也?安薨后数月,窦氏败矣,又无庸讳之不言也。凡此纰漏,皎然易明,至其篆体不正,如徒之作,正之作,汝之作,闰之作,又末而无足议也。以近代辨书势,通史事,识文体者少,故悍然作伪,不虞见破,若吾辈亦相附和,必诒千古之笑矣。书与足下,可发一省。章炳麟白。廿二年二月十日。

[2010年11月26日作者再记]据容媛《秦汉石刻题跋辑录》还收载有两份与袁安碑有关的文字,即李根源《景邃堂题跋》卷2,以及发表于《河北第一博物院半月刊》(民国廿一年一月廿五日出版)张宗芳识语。李根源云:

昨岁在洛阳辛家庄出土,余游洛下,偕碑估尤某驱车访之。确为古刻,行下缺一字。文直质,叙安履历,不及其行事。考汉篆流传,今只三石,日开母、少室、三公山,皆不拘长短,随笔所之,而气势雄浑,辟易千人。此则匀圆瘦削,似梦英、郭忠恕,较之栖先茔、三坟三唐无其气力,但见其怯弱不振而已。即是真迹,不过备汉篆之一种,未足重也。壬申三月,时在洛阳。

张宗芳云:

此碑近出河南偃师县城南二十八里辛家村。按袁宏《后汉纪》云:“初,安妻早卒,葬乡里。临终遗令曰:备位宰相,当陪山陵,不得归骨旧葬。若母先在祖考坟垄,若鬼神有知,当留供养也。其无知,不烦徙也。诸子不敢违。”据此,是安之丧,未归故郡,而葬邙洛间。今碑出偃师,甚可信。安以永元四年薨,其后十年,永兴元年,和帝崩。碑有孝和谥号,时去安卒已愈十年。安以忠亮为宝宪所忌,安卒数月而宪诛,立石之时,已无复有所畏忌,而止载姓名爵里,不及行事一字,正欧公所谓古人刻碑正当如此者,惟以为表识,使后世知为谁某之墓尔。自欧公以来,诸家所录碑碣,大抵出顺帝之后,则此碑愈可宝贵。其与史家异同之处,已详证于前。至传称安初为县功曹,而碑不书,碑称除郎中给事,传亦无之。盖安位至三公,为世名臣,传详其忠直大节,首叙其不为从事致书以著其严重有威,自不得不书其为功曹;碑则不及行事,微末之聘职,自不必备书。传于郎中给事亦然,皆不足为病也。民国二十年十二月。张宗芳识。endprint