困境与希望

2017-10-11黄积鑫

黄积鑫

9月17日上午9:30,首届中国(潍坊)书法文化论坛暨当代书法作品展览系列活动的启动仪式在金茂国际大酒店举行。此次活动由潍坊市委宣传部、潍坊报业集团、中央美术学院继续教育学院联合主办。

中央美术学院邱振中教授作为论坛的学术主持,他在启动仪式上说,书法曾有非常辉煌的过去,是中国传统文化的伟大成就之一。但随着时代的變革,书法的状况发生了翻天覆地的变化。它曾一度处于当代文化的边缘,重要而精彩的思想难以触及书法界,书法界仿佛和保守连在一起。最近三十年来,通过理论家和艺术家的努力,以及人们认识观念的逐步变化,书法再次受到越来越多关注,重新体认它是中国传统文化的重要部分。但这还远远不够,书法倘若要在当代文化再次占据一席之地,必须对当代文化产生影响。它的影响应体现在:创作和研究。创作要能涌现出一批出色的、可与传统大师比肩的杰作,甚至与当代艺术相比也毫不逊色的作品。只要当代人真正深入学习和研究它,书法也能为当代文化提供众多有益的启示,因为在书法里可揭示出许多无比重要却未深入阐释乃至被忽略的命题。潍坊举办的系列活动,正是这种关注和努力的一种体现。

此次活动由两部分组成:书法文化论坛和书法展览。

17日下午到18日上午,首届中国(潍坊)书法文化论坛上,六位嘉宾带来六场内容丰富的书法讲座。中央美术学院教授、博士生导师邱振中做了以《书法:热爱与精通》为题的演讲,作为著名书法家和理论家,他在创作和研究方面成就斐然,且长期在高校任教。他就书法学习提出了睿智的见解:大家最初与书法结缘往往是因为热爱,但热爱并不保证精通,书法的精通极度艰难,却不是没有途径。邱振中教授认为要精通书法,必须去除迷信,长期无限细致地解读作品,这是最重要的一步。只有把自己的感觉锻造得极度敏感,精通书法才有可能。中国国家画院研究员梅墨生围绕《书法及其欣赏》阐述自己的观点和想法,他侧重对书法的感悟和融通;暨南大学艺术学院张铁林院长激情洋溢地讲述“书法生活”,他因耳濡目染爱上书法,从此一发不可收拾,书法无形中培养了他的气度,帮助他修炼演技;《中华书画家》杂志张公者副主编,针对收藏市场,就书法的收藏与鉴赏深入浅出地发表了看法;中国艺术研究院美术研究所副所长、博士生导师、《美术观察》主编李一的题目是《漫谈当代书法评价体系》,他认为古今书法评价标准虽因时而异,却仍存在某种恒常的准则,当代书法的评价体系的缺失,使书法陷入盲目和乱象,极不利书法发展;浙江美术馆斯舜威馆长认为书法的振兴,离不开使命感,书法家和批评家作为书法活动的主体应承担“文人的使命”。

“参加此次论坛的专家都是在深入了解听众背景,反复筛选内容的基础上,最终确定的演讲题目。他们的知识渊博,观点新颖,见解深刻,相信潍坊的书画爱好者一定受益匪浅,同时对于提高潍坊书画的学术水平和地位也将起到积极的影响。”中央美术学院继续教育学院教师、本次活动发起人之一况尉博士说。

六位嘉宾的思考很显然对许多书法爱好者和书法家都大有裨益。他们针对的问题,说出的看法,虽然源自个人经验,但具有某种普遍性。

作为书法事业的参与者,每个人都应当去思考自己和书法的关系。我们不能不对书法的当代角色,进行深刻反省。一种悠久伟大且一直持续进行,和民族记忆紧密相连的事物,在当代难道只能扮演大众文化的角色?这个难题摆在我们面前。也就是像邱振作中教授提到的,它固然被人热爱,倘若仍无法贡献自身的独特成就,在当代文化里就依旧没有位置。因此,必须有一批真正精通书法的人。他们的精通至少要体现在:对传统有极为深入的了解,且富有洞见。深入了解传统,是为了以此为基础,进行创造和转化。技艺的精通是重要的部分,没有精湛的技艺,无法创作出杰作,这是当代书法家的任务。而对书法的鉴赏者,精通也许并非要求他也掌握技艺,但他必须能赏鉴出技艺的高下优劣,并进而阐释和传播,只有以此出发,所谓的批评标准才可能建立。两者其实相辅相成,并行不悖。一个有抱负的书法从业者,会以此为入口,重新赋予书法以尊严。朝此目标做下去,书法在当代就不只有修身养性之用,它亦能成为一道灿烂的文化风景,引人瞩目,令人流连。

类似想法,一度被视为痴人说梦,但书法领域总有默默耕耘的人,在为之努力,为之殚精竭虑。因他们的存在,书法的认识高度和创作水平,与二十年前不可同目而语。

潍坊的书法作品展,也许是一次集中的呈现,是无数次开始中的一次开始,是通向宏大目标的一个驿站。

9月18日上午,书法作品展在潍坊富华国际展览中心开幕。

展览展出作品1000余幅,分为11大板块:

仰之弥高——已故书法家作品展

南阜守望——扬州八怪之高凤翰书法篆刻珍藏展

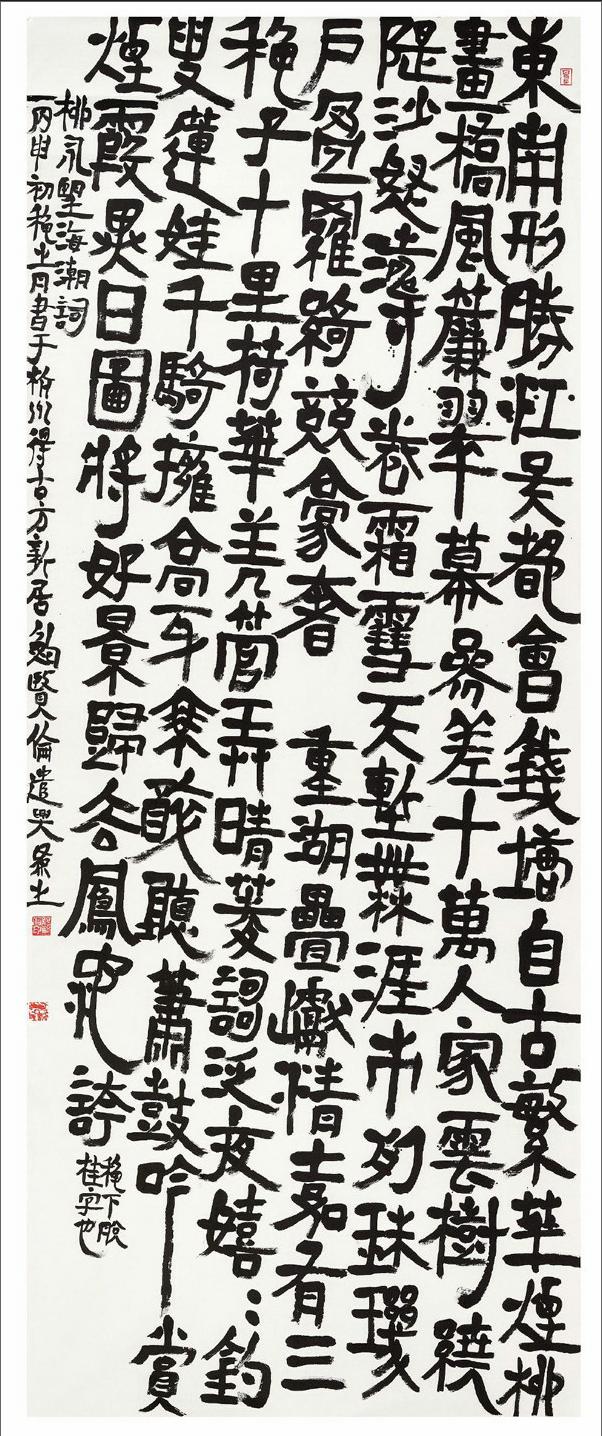

空谷畅怀——丈二匹大幅作品当代三十名家邀请展

众宜之贵——潍坊知名画廊推荐当代书法名家展

心无挂碍——当代名家心经二十品

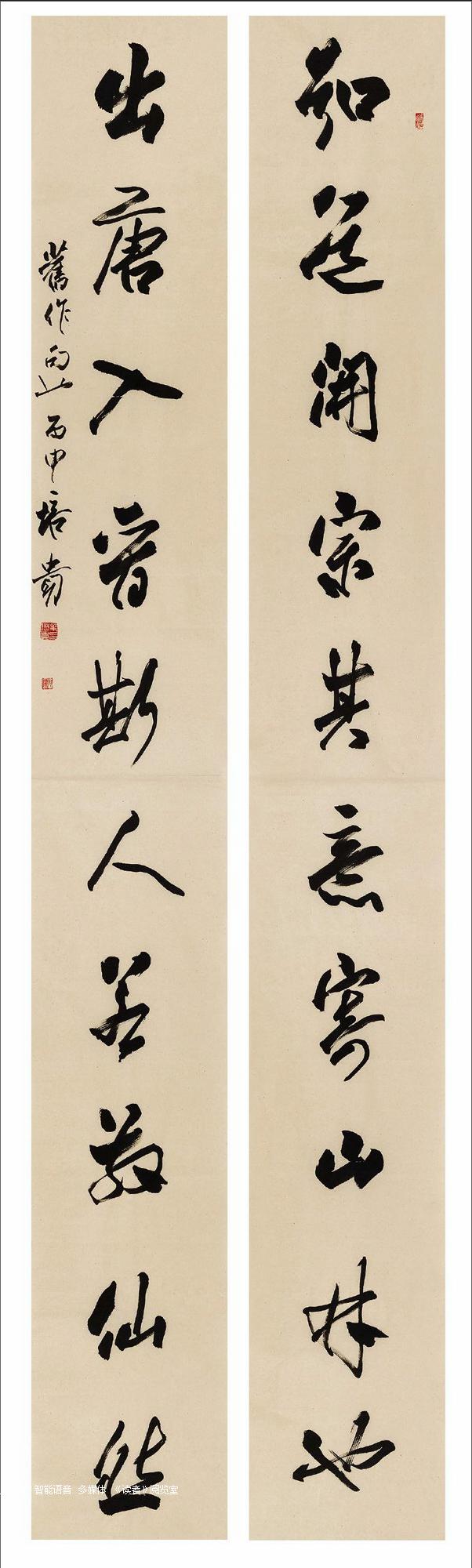

珠联璧合——当代名家楹联书法作品欣赏

穆如清风——当代名家扇面书法作品欣赏

满案江山——手卷作品邀请展(五十家)

石上参悟——当代青年心经篆刻作品邀请展

仰山合掌——中央美术学院第一届、第二届兰亭书法班结业作品展

灼灼其华——艺术院校学生提名展

潍坊是个中等城市,能举办如此规模巨大的书法展览,确实令人意外。而展览的筹备和实施,可谓用心良苦。

潍坊的书法作品展,因参与者人数众多,背景各异,层次丰富,在当代无数展览里仍显得有代表性。它折射出这个时代书法创作的各种状况。

毛笔的日常书写退出以后,书法处在一个后日常书写时代。后日常书写时代,书法被归入艺术之一门类,书法必须在公共空间里有意识地去展示。同时,我们的书写技艺不再依赖在日常书写的运用中生发和锤炼,而更多地是在一次次尝试和完成作品的过程里提升。显而易见,我们的语境迥异古人。但艺术展览机制下的书法创作,无疑也提供了书法创作的新契机。一代有一代之书风,时代在变化,书法也随之而变。endprint

此次展出的作品,是典型为展示而创作的作品。

从形式本身而言,大字、小字、楹联、手卷、条幅、扇面应有尽有。最让人瞩目的应属于丈二大幅作品,这是在古代极其稀少的形式。在巨大的展厅里,如此巨大的作品,营造出一种震撼人心的视觉效果。巨幅书作的难度可想而知,它总是逾越出书法家创作的惯常经验,因尺幅巨大,必须要求书法家随机应变。因为这远非仅仅把字写大的问题,它是对书写技巧及其发挥的严峻考验。如果把字过分放大,会破坏和都打乱自己已有的技法和节奏,以前较轻易控制的笔法在此时力不从心,不再游刃有余。但用多字数的内容将尺幅填充,又非常容易陷入重复和雷同。

从展厅的小字作品里,不难看出传统技法的把握程度。部分作品可清晰地看到明显取法古人的印记,无论结体,还是笔法,都模擬古人。二王一脉书风在展厅的小字作品中不在少数,他们试图在帖学书风的复兴中担当大任。“与古为徒”是最初的,也是起步时唯一的路径。但“与古为徒”只是个过程,只是途径,而不是终点。展厅里呈现的问题在于,对古人的理解是否足够深入——书法借助毛笔的书写,进行相对自然和快速的运动,而形成各种风格。深入伟大的传统远不仅仅是形似——感受其运动节奏,生成个人的书写经验或许是避免风格趋同的办法之一。当代书法家必须在精微和自然里取得和谐,达致平衡。传统从未死亡,传统的危机源于人无力去继承和开拓;也只有后来者对传统真正领会后,写出个性和风貌,再次汇入传统,传统才不会干涸。

书法既然成为一门专业,尤其是高校书法专业的开设,成了无法回避的话题。而专业就在于术业专攻,学校提供一段时日和空间,专业学习者在此用心投入。高校的目标,在培养最专业的书法人才。今天活跃在书坛,五十岁以下的书法家,几乎没有不和书法专业的学习发生关系的人。高等院校成为书法人才起步和成长的基地。灼灼其华——艺术院校学生提名展里的年轻书家,他们有最优异的学习条件,即便开始有些青涩稚嫩,但未来一定是创作和研究的主力。

专业学习和展厅时代的弊病,也逐渐浮现出来——当过分偏爱于技法的学习,极有可能沦为彻头彻尾的形式主义者。如果只让人看到搔首弄姿的技法,感受不到背后的动人气息,久而自然生厌。不耐看,在展厅时代,成了对当代书法家的诅咒。当一个书法家整天沉浸在展览里,也许和时代太合拍了,却无形中丢掉里书法传统的核心:情感与人格的表现。因此追逐风潮,尾随时贤,复制自己,也就不难理解了,他早已迷失在展览的迷宫里。千篇一律,没有个人面貌,终究是可哀可悯的。这是过分沉溺、缺乏反省导致的悲剧。需引以为戒的是:书法家不要在名利面前轻易投降,丢弃了抱负和使命,因为丢弃的是整个艺术世界。

此次展览的布置定然经过推究。当我们看到,那些早已进入艺术史的逝去的大师,与声名赫赫的当代名家,及刚刚起步的年轻书法家的作品,汇聚于同一宏大的展览空间,同时得到专业人士和普通爱好者的目光的垂询和检阅。作品之间在暗暗交流,有隐密的线索贯穿,而它们背后的作者也置身于一个传统和当代紧密相连的场域和网络中,那里有友爱,也有竞争,有压力,也有鼓舞。无论如伺,如果书法史仍要继续书写,希望或许就在这些作者中间产生。他们必须携带着抱负和谦逊前行,这就是笔者对此次展览古今作品陈列一室的最大感想。

当代书法的参与者空前之多,不论展赛和市场的氛围之热烈,还是院校专业人才的培养,书法家们深入传统和矢志创新,在这次展览中都有所体现。可以说,潍坊的这次展览是近三十年书法发展的一个缩影,一个切片。

在这个缩影里,我们感受到困境,也窥见了希望。endprint