从祝允明《草书古诗十九首》考察其与吴门诸子的关系

2017-10-11王方呈

王方呈

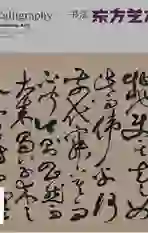

祝允明《草书古诗十九首》(图1)因其创作完成之后刻入了文氏《停云馆帖》而广为流传,成为祝氏影响较大的一件作品。祝允明喜欢以各种书体书写《古诗十九首》,这与他好古习性有关,类似的情形还有吴门诸子好书《前后赤壁赋》。祝书《草书十九首》后,因纸尚有余又书行草《榜桤歌卷》及楷书《秋风辞》于卷末,其中《草书古诗十九首》共计145行,卷后有顾璘、陈淳、王守、王宠、许初等人题跋。此作因笔墨纸皆精,又为知交书,故意态从容,张弛有度,奔逸中法度谨严,意在大令与李怀琳间,属精心之作,同时及后人题跋亦多称赞,梁巘于《承晋斋积闻录·古今法帖论》以此书为祝氏“平生书最佳者”。另有跋如:

自恨骨格已定,爱之而不能学……

清圆秀媚之中不乏风骨,在王大令之下,孙过庭之上。

第一节《草书古诗十九首》的创作背景及祝氏对文彭、文嘉的影响

《草书古诗十九首》作于祝氏六十六岁之时,是为明世宗嘉靖四年,以第二年即归道山计,此时祝氏已是垂垂暮年矣,该年,友人王毂祥将赴京会试,“起而饯之”,可见其时或已困于床榻。正月末书《远游》、《访隐》、《江洲书屋辞》、《龙归辞》时题:

已酉正月将尽,客将此白素,乞为钟、王小楷,六十六岁之手,试狗客意云尔,时久雨初晴,气纾腕和,方觉适意,书过半,忽变凄晦,岂龙归之应欤?而予书亦毕矣,奈何!枝山道人祝允明。

这种隐晦的垂暮之感在该年七月草书《月赋》的款识中也可见到。

试庄氏笔甚佳,然而旧笺有尽,书学此止矣,久畴谓何。

而且友人都穆、文森卒于是年,恩师王鏊卒于去年,至交唐寅卒于前年,更加重其身世慨叹,只是祝氏暮年时于生死已然超脱,嘉靖元年,其63岁时题唐寅《梦蝶图》云:

庄周既可蝶,蝶岂不可祝,千年纸上梦,何由知仆非。

又如其卒年做《怀知诗》十九首缅怀生平之交,又以章草小字作《书述》以申其书学思想,可见其知归期迫近的从容。

尽管是暮年光景,祝氏平生胸襟也未曾改变,英雄迟暮的感叹从其此年仲春为谢雍作《离骚》的款识中由可显见,“如今不是三闾世,愧我缘何每独醒”。比之其61岁奔波薄宦时的感慨“无限胸中未酬事,蓬窗灯枕酒醒来”如出一辙,可见壮心不已。而且,祝氏晚年书艺精进,不见丝毫颓败景象,上述作于其66岁时的《草书古诗十九首》与大草书《月赋》都为其传世佳构,后分别刻入《停云馆帖》与《垂裕阁帖》中。祝氏晚年益加放纵不羁的个性使其生计陷入困顿的窘境,据记载,祝氏素不以生计经营为怀,豪纵疏放,每有所入,往往呼朋唤友,豪饮殆尽,即便有余钱也令朋辈分持而去,所以,“晚益困,每出追呼索逋者相随于后……。”虽然这种传闻演绎就如同描述当时人争购祝氏书法的“盈门接踵”盛况同样有着夸大的成分,但祝氏暮年困顿应是实情。《草书古诗十九首》的创作缘由也恰与这种情形相关,尽管祝氏自己在这件作品的款识中表示:

暇日过休承读书房,案上笔和墨精,拈纸,得高丽茧,漫写十九首,遂能终之,……

似乎是寻常的文人雅会遣兴,而实则是一桩体面而巧妙的买卖:

昔闻祝京兆欲有所贷,文休承放故茧纸室中,京兆喜,为书古诗十九首,大获声价,世以休承谲得此书,为艺苑一谑。

而休承也报以十六两银的丰厚酬谢,成就一桩美事。之后,在董其昌的描述中,又增加祝氏特意支开文嘉去吴市而方便其作书的一段,更显双方默契,然终不可考。

文嘉与兄文彭所处时期正是吴门书派最为鼎盛的弘治、正德、嘉靖三朝,这一时祝允明、文徵明、陈淳、王宠等人共同缔造了吴门书派的历史高度,视野开阔,和而不同,这一时期祝允明的影响尤其显著,对于其他诸子都有启迪。文氏兄弟少承家学,深受父亲文徵明影响,但却如同陈淳、王宠一般,也时常流露出对祝允明的崇拜,文嘉直言:“枝山先生以书法名世,名重宇内,与待诏抗衡而争先。”文嘉负画名,书法早年小楷精劲,也擅行书,似乃父而笔力不逮。王世贞称其“清俊而微佻卞”。中年以后,取法渐宽,“行草楷书兼宗米南宫、祝京兆”,体势渐开而婉约有风姿,晚年于吴门之中负盛名。“休承晚年书奇进,几不减京兆。”文嘉四十岁时在一则题祝允明作品跋之中,盛赞其天然与功力兼备,无往而不如意,更坦言自己早年曾得祝氏亲授,感佩良多:

仆往岁尝辱公亲授笔法,然草草度日,不能自成。今虽稍知一二,而无从请益矣,偶观此卷,曷胜今昔之感。

可见文嘉学书之路除了其父文徵明的教导,祝允明应该是其始终留心学习的对象,其中年之后的书艺精进,与其受祝允明的沾溉应该有直接关系。

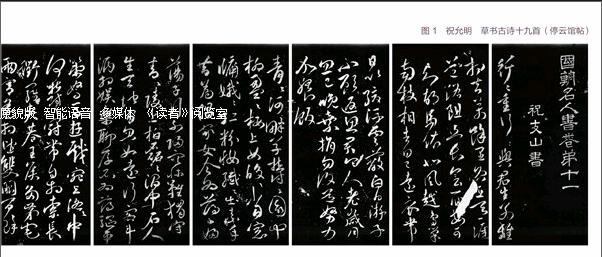

相对而言,文彭受祝允明的影响则更为明显和直接,成就也更高。文彭诗书画俱佳,亦擅鉴定,又为文人篆刻开山之人物。其行草功虽不及其父,而萧散圆融时有过之,尤其是草书一体,文彭自二王以至怀素大草靡不深研,咄咄逼其父。文彭大草的实践,明显受过祝允明的影响而趋于放逸,这完全区别于文徵明后期其他子弟门生的墨守师门步伐。文彭极其服膺祝氏书风,此类评价极多:

雅宜先生尝谓京兆书落笔辄好,观此益信其不诬也。

予素喜祝书,虽片纸只字不惜重购得之。

文彭对祝允明书法不仅尽力搜罗,悉心体会,而且真正做到了心摹手追,在一则题跋中明确提到临摹祝书的情形,这种痴迷与崇拜程度一如较早的王宠:

余酷爱祝书,双泉出示,把玩不能释手,因携归二月余,摹傲一二,终不能措一画,可叹其拙。

具体而言,文彭较之文门其他子弟门生的整饬平直书风,其变化开合、跌宕多姿的面貌尤为突出,即便是于父子兄弟间亦见超轶,时人亦以为其草书成就超越其父衡山,而这种草书上的感悟在很大程度上得益于先行者祝允明,如其现藏广东省博物馆的《草书七律诗》草书条幅,及现藏上海博物馆的《草书七律诗》草书条幅、《草书五律诗》草书条幅清晰可见祝氏书风的影子,用笔往往绵里裹针,有郁勃之气,而许多字形的横向延伸及一些橫画的一波三折均是典型的祝氏手法。现藏苏州博物馆的《文彭文嘉书画卷》草书手卷之中,章法的大开大合及刻意强调用点铺陈的方式也应该受到祝氏大草的启示。当然最为可贵的是,文彭草书中的潇散洒落的风度与蕴藉盘旋的情怀与祝氏书风有着共同的精神追求,这关乎技法的展现,更重要的是书家个体气质与情怀的流露,从这一层面来讲,文彭不但学习了祝允明的书写方式,而且更应该领悟到一种开放的、直抒胸臆的艺术品格。(图2)endprint

另外,祝允明擅作仿书,兼善多能的才能也令文彭尤为敬佩,并在其自身书法实践之中继其衣钵。

第二节“以义自止”——王宠的拜服

王宠与兄王守在父亲王贞的引导下,身处喧嚣市井而自幼学文习艺。王宠少年时即因“秀颖好修,器业并可观”博得文徵明垂爱而折辈与之结交,并“引与游处,随所长称之”,使二人有幸结识王鏊、祝允明、黄省曾,陈淳等一时硕儒俊彦。在与文徵明交往的二十五年之中,情义至笃,王宠卧病于石湖山庄和白雀寺直至病故期间,文徵明数度前往探视,二人亦有可观的诗文酬唱及书简往来,及其殁时,时为艺坛盟主的文徵明亲为之撰写墓志铭。王宠与文徵明的情份更应在师友之间,文徵明悉心教导王宠,自在情理之中,但是,就书法而言,王宠高明于其他文门子第之处在于王宠更看重文氏的端肃雅洁的人品和艺术气质,而不在形质上模拟文氏经典的用笔特征和整体风格,正是这种过人的敏感与明智使得王宠的书法没有落入文门声势浩大的风格窠臼之中,而得以自立门户,当今研究吴门书家的学者薛龙春先生更直言:“文徵明一生对他厚遇有加,然其书法复无一笔形似。

对王宠书法影响较为显著的是蔡羽和祝允明。

蔡羽又称左虚子,生年不详,大抵与文徵明同时,其生于世代簪缨之家,故自负甚高,隐居于洞庭之西山,以读书为业,文必以先秦两汉为法,名重吴中。然不以科举程文为怀,因而久困于场屋。蔡羽除诗文之外也擅书法,“正行书亦道劲,间临《兰亭》、《十七帖》,人或从旁指摘其离者,曰:‘不然,吾非临右军,吾乃教之,……蔡书以秃笔取劲,姿尽骨全。”现藏于四川省博物馆的蔡羽《行草论书卷》是其最重要的作品,高24.6厘米,长435.4厘米,通篇行草相间,动静互见,用笔浑圆而又能潇洒空灵,胎息二王,而脱落形骸,绝去依傍,极具韵致,而王宠书风实滥觞于此。

九逵先生此卷烨烨数百言,虽折旋古墨而脱手清圆,虽烂熳天真而藏锋浑厚,古人用笔之法于斯备矣。

只是蔡羽自爱羽毛,不轻易与人书,吴中遗迹绝少,书名不显,令人有遗珠之憾,亦使人不知王宠书法渊薮。

真正对王宠书法影响深远的是祝允明。

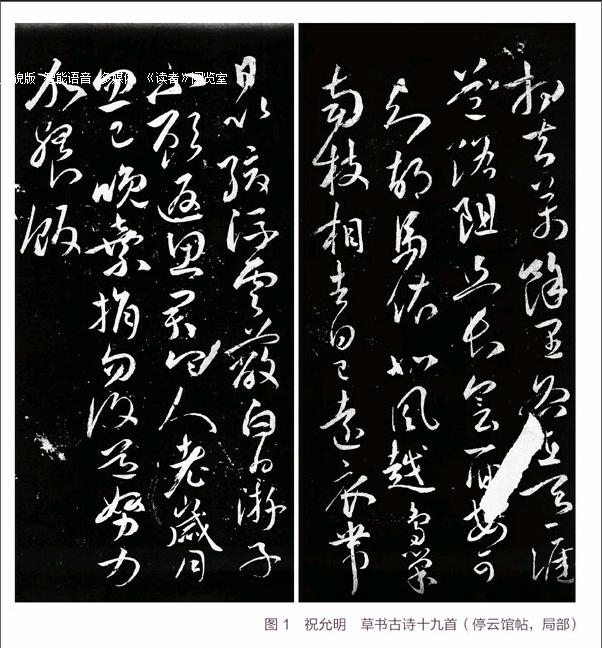

祝京兆书落笔辄好,此卷尤为惊绝,翩翩然与大令抗衡矣。宠从休承处持归临摹数过,留案上三阅月,几欲夺之,以义自止,休承其再勿假人哉。丙戌夏五端阳日,王宠识。

此段文字是王宠在祝氏《草书十九首》后的跋语,这种对祝书“以义自止”的极端喜爱与崇拜,还可在王宠别处题跋中见到:

吴中称祝京兆书为当今海岳,此卷尤为惊绝,骏驳与钟、索抗衡。靖叔得此书可为狐腋之粹白,几欲以他相易,虑为人搜作艺林公案,乃题此归之,王宠识。

王宠大约在结交文徵明后不久,便得以结识年长其三十四岁的祝允明,亦成了交情甚笃的忘年交,而其时祝氏年已五十,其书艺已臻大成,书名遍及海内,至祝56岁始远游薄宦之间有六年时间,王宠青春正好,又兼早慧和勤奋,祝书对王宠的影响应该是始于这段时间。及祝62辞官回乡至67岁离世这段时间里,进一步影响了王宠的书法,并促成了其书风的转变而趋于成熟。据可查的著录文字所载,王宠也是于祝回乡当年才开始题跋祝氏的书法,也在这一年,王宠与文徵明、祝允明等人一起追和王冕画梅,并以小楷题之。祝允明殁前一年,作《怀知诗》:“卧病泊然,缅怀平生知爱,遂各为一诗。少长隐显,远近存殁,皆非所计,只以心腑之真,凡十有八人,共得一十九首。”而于王寵一人独有二首,并以贾谊、王粲辈许之,可见厚谊:

我居廛陌子沧洲,望隔江城各倚楼。

共惜贾生违汉室,岂知王粲重荆州。

青云尚恐终难附,白璧空怀未尽投。

十载三都墙室满,不堪玄晏思悠悠。

祝书《草书古诗十九首》也在该年,而王宠在第二年即题了上述跋语。祝氏羽化后,王宠为之撰行状,有言“宠不佞,辱公知爱最爱”,王宠仅得中寿,年甫四十年而殁,曾留下“祝京兆许我狎主齐盟,即死,何以见此老地下……”的叹息。

祝允明对王宠的书法的影响主要体现在选择师法对象和对韵的表现这两个方面上。

一、相近的取法途径

祝允明不同于明初以来其他书家的其中一个特点是他坚定的卫道者身份,选择了一条上攀晋唐的复古之路而终生不堕,即便是晚年其自具面貌的狂草书风披靡之际,其典正纯粹的传统书风始终作为个人风格的另一端与大草兼容共存。如其《草书古诗十九首》就十分准确的反映出其师法晋唐的特征,从中可窥见右军、大令、李怀琳、孙过庭笔意,其中尤以大令、李怀琳为显著,而王宠草书大致也是以这二家为面目。李怀琳,唐代书家,精书学,善仿前人书,时人以此多有鄙薄,其托名嵇康的《与山巨源绝交书》初不显于书史,至吴门时期得到祝允明重视,并悉心研习取法。在其草书《琴赋》题款中言“怀琳为唐时书法宗匠,其立意自不虚也。”以李怀琳为宗匠,足见祝氏眼光的独到,而且在这段跋语中明确说明“余书此赋少假怀琳腕下布置”。从王宠《文徵明惠山茶会图》、《楞伽吊古诗四章卷》等完成于正德十二年(1515)之后几件作品来看,极具李怀琳《绝交书》风姿,笔触的跳跃与字形的欹侧宽阔皆本乎此。

吴人绝重李怀琳书,祝希哲书《十九首》古诗及王履吉晚节草法,皆从中出。祝书尤得其丰神;王草“欲”字、“强”字、“穷”字等模仿不易一笔,他帖所无也。

另外,祝允明终生盘桓大令的书法,同样也是王宠取法的主要对象,其他如王右军、虞世南也都是二人共同的书法渊源。“其实王宠不仅在祝允明的启示下学习李怀琳,他的书学取径几乎完全秉承了祝允明的经验。可以说,王宠所选的也是一条与祝氏相同的宗法晋唐的学书道路,只是因其个性的沉静超然使得其书风显得更为纯粹古雅。即便是祝氏学赵子昂的书风,王宠也颇以为得大统正脉,心向往之。

至正迄兹未三百年,吴兴之与茂苑,若此其近,纵横上下,有枝山一人,而书学之传得其大统,余因是经亦神游吴兴,乃知情诚所格,自有遘逢,聊可解吾梦寐也。endprint

二、韵的追寻

韵是中国文艺理论中核心的价值判断,其最初的本义是声音的和谐。刘勰《文心雕龙·声律》有“异音相从谓之和,同声相应谓之韵。”魏晋间,始以“韵度”来品评人物,如《世说新语·任诞》:“阮混长成,风气韵度似父。”宋黄庭坚论书画尤重韵,讲求含蓄,以不浅白直露为旨归,认为提升韵度的最佳办法是多读书和完善自身的道德操守。

韵致的追寻是祝允明与王宠书法中极为耐人寻味的共性部分,林霄先生在其《陈淳、王宠师承祝允明的证据——以笔迹学方法鉴定祝允明的书法二卷》一文认为“故我们看到的王宠书法,从未曾走文徵明一路,却始终有蔡羽的格调。直到遇到回乡的祝允明,王氏的书风才发生了成熟转变,以此看来,与其说祝允明传授笔法予王宠,不如说也是王宠选择了祝允明,而且寻求的是晋人韵致。”较之蔡羽虚和不着痕迹的晋韵,祝允明的韵致因其卓越的书才和深厚的书学功底且终生盘桓晋唐间,而显得更为具体可感,这对于王宠后期书法能深入大令堂奥,蕴藉之中寓洒落纵逸的风格有着直接的影响。

祝书极具韵味,甚至其韵致已不是刻意所追求或晋或唐、或某家或某时的既定样式,祝氏能真诚面对不尽如意的人生,喜怒哀乐尽然表现于诗文、书法之中,感情充沛,韵味十足,而不加以修饰与拔高,或许可以认为祝书的韵就是祝氏本人的韵。关于书家与作品气韵之关系,明代杨慎有十分明确的论述:

书法唯风韵难及,唐人书多粗糙,晋人虽非名法之家,亦自奕奕有一种风流蕴藉之气。缘当时人物以清简相尚、虚旷为怀,修容发语、以韵相胜,落花散藻,自然可观,可以精神解领,不可以言语求觅也。

关于祝氏人与书的关系,王世贞也有过类似的描述,而祝氏性格豪纵或许有几分来自遗传,其外祖父徐有贞晚年乡居寄情山水,放浪形骸,诗酒携妓亦是寻常事,其祖父祝颢生性诙谐,放达自适。祝允明年轻时已显露不拘行检的特性,二十五岁以“嘉其才”收因狂不为人所容的张灵为学生,二十八岁时著《浮物》,皆务“新奇之论”,《四库全书·总目提要》评其“以晋人放诞自负,故持论矫激,未能悉轨道于正云”。中年时散发裸饮、粉墨登场、醉卧妓馆;雪夜与唐寅、张灵化妆行乞,痛饮野寺,其名士风度之于晋人有过之而无不足。这种脱落形骸、全其天真的放纵,既是人性的解放,又有助于艺术创作中的对于“真”的表露。具体而言,在书法中的体现又如祝的夫子自道:

情之喜怒哀乐,各有分数。喜则气和而字舒,怒则气粗而字险,哀则气郁而字敛,乐则气平而字丽。情则轻重,则字之敛静险丽,亦有浅深,变化无穷。

正如此,祝氏书法少有同者,一如其心迹,各出姿态,自具风韵。即便是醉酒疾书,亦如玉山之既倒,欹侧能出别韵,“览之觉江左风流去人未远”;“天资妩媚正如绝代佳人,动辄成妍,无可模仿。”这种动辄成妍的能力在其随手的日常书写之中展露的更自然可信:

祝京兆书五帧乃是稿本,虽纵横历乱,率然而成,然神明焕发有啸树仙人之态,信此公胸中可吞云梦耳。

王世贞在《跋祝希哲小简》中提到其所见祝氏小件书札极多,其中多涉市井细碎事,若是买书已是大雅,更有言当晚月色好,邀阊门少年粉墨吟唱事。这类书札信手而就,不计工拙,在王世贞看来却极富韵度:

书极潦草,中有结法,构时时得佳字,岂晋人所谓裴叔则粗服乱头亦自好耶。

就韵度的具体表征而言,祝氏与王宠的书法都表现出一种圆融的特点,正如黄庭坚评苏东坡书法“笔圆而韵胜。”而王宠追求书法的韵度显得更为自觉,后人于此也多有肯定。

衡山之后,书法当以王雅宜为第一,盖其书本于大令,兼之人品高旷,故神韵超逸,迥出诸人之上。

王宠追求的晋韵是一种比较纯粹相对单一的精神理想,这种追求有几分刻意模拟、自觉拔高的痕迹。当今学者也有以为其内心世界与外在表现有两重性,其行草书与小楷恬淡古雅,有出尘风味,然而总有刻意裹束之感,其脱榫处又有支离之病,未臻化境,还未能真正达到解衣磅礴、触处皆真,一颦一笑皆成韵态的境地。王宠常有直接临摹祝氏作品的现象,一方面学习其笔法,另一方面也得以上攀晋唐气韵,有许多作品与祝允明绝似几可乱真,顾复《平生壮观》卷五题王宠《白雀寺诗》云:“开卷时以其为枝山,卷末款识则雅宜也。”类似的情况较为常见,以至于刘九庵先生甚至认定王宠是祝允明身后的作伪者之一。(图3)

第三节陈淳的跋语与“有师道焉”

陈淳自弱冠从文徵明习文学艺,书风一度亦受沾溉,然在三十四歲丧父之后,哀毁过度,亲近玄学,行迹多放纵,数次与文有过冲突。书风亦大变旧日模样,不复做细小楷字,落拓豪荡,多以行草自运。其草书于吴门乃至明代书法史上可谓独树一帜,其中有几个因素直接影响他的大草风格的形成:

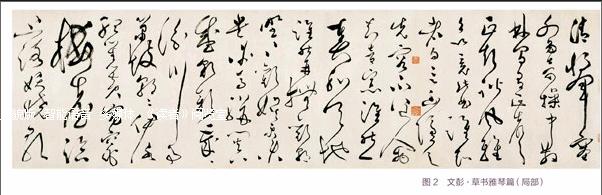

一,陈淳收藏的古代行草书名迹主要是林藻《深慰帖》、杨凝式《神仙起居法》、米芾《临争座位帖》,陈的草书受上述诸帖影响显著,(图4)文彭在数则题跋中提到这一点:

复甫家藏杨凝式《起居法帖》,又藏米元章《临争座位帖》,故其书自有来历。

二,吴门书派诸子往往书画兼修,就二者关系而言,以书养画,以书入画者比较普遍,前有沈周,后有文徵明,而陈淳以画法入书,甚至能以绘画中的墨法入书,使得草书更加画意,气韵尤为生动,氤氲勃发,迥异与别家。如其大草手卷《草书临江仙》,这种书画融通手段对后来的徐渭影响巨大。

三,另外就是来自祝允明的影响,在祝氏《草书古诗十九首》之后,陈淳有跋:

余尝观诸家书法,知古人用心于字学者亦多矣。余虽愚陋,受教于吾师衡山先生之门,间语笔意,恨莫能从也。今吴中名书家辄称枝山、衡山二公其抗衡者欤。休承出示此卷,不能不兴仰止之叹,嘉靖丙戌春日陈淳谨识。

此跋语书于祝书后的第二年,时陈淳四十四岁,语意间虽于当世共推枝山衡山二公,但却委婉地道出自己的心意——于衡山先生所云笔意,恨不能从,是不能从还是不想从,此中言不尽处是十分显然的。尽管陈淳与文徵明南北久隔八年之后,于1527年又共居乡里,期间也偶有过从,但书画之风貌与手法更是渐行渐远,文徵明更是说过:endprint

吾道复举业师耳,渠书、画自有门径,非吾徒耳。

文氏自谦之中或许有几分无奈,就书法而言,陈淳受祝氏的影响尤其突出,而在祝氏书于该年十月的章草《书述》中,陈淳题上了与其题祝氏《草书古诗十九首》十分相似的跋语。

余尝观诸家书法,知古人用心者亦多矣。余虽不敏,受教于吾师衡山先生之门,问语笔意,辄称枝山书为不可及,则吾辈何能望其什一也,春日陈淳谨识。

两则跋语的前半部分几乎相同,而后半部则不同,或许因为前作藏于文家,陈淳出于尊师之本分,以二公共推举。而后作是祝氏为靖叔所作,陈淳跋语中则借乃师的谦词也表明自己的心迹,见出其于祝氏书法的崇敬。

一、“有师道焉”

祝允明长陈淳23岁,情在师友之间,而陈淳更直言二人“有师道焉”。祝允明赴广东兴宁远游薄宦之际,陈淳也已过而立之年,之前二人交往也时见于记载,祝的影响应在情理之中。

枝山先生余少时常侍笔研,有师道焉,往往见其书札如接其谈论,今逝去已久,无复领其教益,每观人间翰墨,辄兴叹不已。此卷乃天若所得,超逸不类平日书,天若可谓深于赏识矣,阅毕漫志。壬寅冬日,道复。

从跋语中我们至少能看出三点,一、“少时常侍笔砚,有师道焉”。二、陈淳少时应常聆听祝氏谈论并受之教益,以致于其在晚年时写下的这段跋语中仍念念不忘,“见其书札如接其谈论”,更因斯人已逝而感慨无从请教。三、陈淳对祝氏书法风貌十分稔熟,此由“超逸不类平日书”可见。

1521年与1523年间祝氏与陈淳又先后自南北二京回乡定居,此后有六七年时间的交集,祝氏对陈的影响应以这段时间为主。一个比较重要的例子是见于2001年刊登于《东南文化》第十二期的祝允明《草书唐宋词卷》,此作在周培源夫妇捐赠无锡市博物馆之前未曾面世,祝氏款识中云:

卅年前偶为韦斋太史书宋词,今夕白阳拈出相示,且欲更草书,遂从之,纸剩,补以李调,允明。

此作虽无年款与祝氏印鉴,唯有陈淳收藏印:“陈氏道复”、“陈淳之印”,但香港藏家、学者林霄先生通过具体的笔迹学研究考证其为祝书无疑,而且,以书风而论,属于祝氏晚年典型的狂草风格,应是无误。书写时间也是祝氏回乡之后与陈淳的交往之中。从款识中可知,此卷有前作,非草书,而陈淳因与祝氏的稔熟无间,特意要求其以大草更书一遍,而祝氏兴致颇高,剩纸处又补以李白诗一段,卷后有清人汪恭题跋:

京兆此书深得张颠长史之超雄、素师之秀劲,悬岩坠石,惊电遗光,斯之谓欤,且为白阳山人所作,是平生得意之笔也。

从这件作品的创作背景来看,足见陈淳对祝氏大草的喜爱,而这种即席挥毫的感染,也直接促进了陈淳书法的改变,祝氏过世后不久,陈淳书作之中大量出现了大草作品,而且成为他后期书法的主要面目,也代表了其书法的最高成就。(图5)如作于嘉靖十四年(1535年)的《草书七言诗》(今藏天津市历史博物馆)、《草书千字文》嘉靖十八年(1539年)、《洛阳春色书画卷》等等。

二、祝氏狂草与陈淳大草的异同

在吴门书派草书实践中,恐怕只有祝允明与陈淳二者真正具有狂草精神,并且在狂草创作中都达到很高的造诣,堪称明中期大草的双子星座,早在同时期的文彭对其草书就有极高的评价:

道复书法论时年五十三岁,绝去笔墨蹊径而颓然天放,有旭素之风,信非余子可及。今去之二十余年,时一披展犹可想象其酒酣落笔如风雨骤至而点画狼藉,姿态横生,奕奕在眉睫间也。……

松江书家莫是龙擅草书,于陈淳草书评价也很高:

即文太史(徵明)当屈北面,非过论也,盖太史法度有余而天趣不足,徵君笔趣骨力及元章仅一尘隔耳。

陈淳的狂草实践对于晚明浪漫主义书风的兴起有着先导的作用。祝氏与陈淳大草比较接近的特点是二者共同的狂放不羁、驰骋挥霍的狂草精神,(图6)这种放逸的品格一如其为人。陈淳在吴门书家之中比较特殊,其为人至纯坦诚,出身名宦世家,富学问,工诗词,三十六岁前后又北游太学四年。然而终其一生都未参加过科举考试,甚至连现成的仕途也拒绝了,“富贵两字,最坏人天性在吴门书派诸家之中是极为少见的,应该说他的隐逸思想是真实而彻底的,这或许与他丧父之后,亲近玄学思想有一定关联。另外,陈淳书画双绝,且声名目隆,然而却很难觅见其售诗文卖字画的记载,保持极其纯粹、清高的文人品格,其超出尘表的品格和人生境界于其题画跋中亦可得见:

余留城南凡数日,雪中戏作墨花数种。忽有湖上之兴,乃以钓艇续之,须知同归于幻耳,甲午冬,白阳山人书于小南园。

而其狂狷品格与祝氏如出一辙,二人曾同唐寅作伴,艳游南京,传为趣闻。而其四十岁左右自京城回乡后,这种狂狷放逸品格更为明显,尽管如同祝允明的狂放之中难免有几许落寞与悲怆,但是,也正是这样的精神状态和绝去依傍的脱落形骸,使得二人的大草实践在笔墨语言和空间营造,都得到了突出的解放。而且,二者的草书创作之中,酒这一媒介都起到了十分重要的作用,在二人的草书款识中,时可获见酒后挥毫的描述,这在吴门书家之中也是十分特别的,而且陈淳大草作品与祝氏狂草之中的有些类型也惊人地相似。如果就陳淳的大草作品如《杜甫咏怀古迹诗卷》、《行草书近作诗卷》等作品与祝氏行草作品《湖上诗》、《草书杜诗》等作品做一深入的比较,其中的共性是十分明显的,书写时的激越奔放、从容洒落而又笔力强健时能惊人心魄,看似匆忙迅疾又处处流露出高超的随机应变,随空间而赋字态的能力,放之整个吴门书派之中,二者对于笔墨技法的开拓与空间组合的再创造都是十分大胆与彻底的,不过,也正是这种放逸品格使草书创作容易陷入了一种不计工拙、落入“习气”的险境。

当然,陈淳与祝允明的大草创作也有着许多各自的特征。陈淳受祝氏的影响也不是在形质样式上,而更多在于品格与气韵上。首先,二者的取法途径不同,区别于祝氏草书由大令、怀素、山谷中化出,陈淳则较多地受到了杨凝式草书《神仙起居法》的沾溉而旁及米南宫。所以,陈淳草书中的纵势取向明显不同于祝氏的宽博步伐,这一点既体现在单字的处理方式上,也表现在整体章法的运用之中,使得陈淳的大草比之祝氏的茂密浑融显得多了几分潇散疏朗;其次,陈淳没有祝氏那样极为广博深厚的传统书学功力,使得其大草气势有余,精微不足,而时现唐突,点画与使转时有失笔现象,不及祝氏大草经得起推敲与分析。另外,陈淳不同于祝允明善用硬毫作草而选择了软毫作书。

白阳不喜鼠须兔颖诸健毫,特取羊毛小笔最圆熟者,浪漫书之,初若率易,而就寓规矩于放逸中。

这应该与陈淳绘画的习惯有一定的关联,以软笔作草赋予了陈淳草书不同于祝允明大草劲健挺拔、爽利迅疾的风貌而显得含蓄蕴籍,雄浑华滋。王世贞题《陈道复书陶诗》:

陈复甫书能于沓拖中生骨,于龙钟生态,以柔显刚,以拙藏媚,或老或嫩,不古不今,第不脱散僧未来面耳。

而更进一步的是陈淳以画意、甚至以绘画中的墨法入草书,使得其草书更富意蕴,氤氲勃发,迥异于别家,有效地拓宽了草书创作的笔墨语言和审美类型,这一点于后世有深远的影响。endprint