书法:自觉意识

2017-10-11周勋君

周勋君

“自觉意识”在这里指的是把书法视为一种独特的文化或艺术形式的自觉意识,即有意识的创作、观赏、阐释书法,它们赋予书法相对独立的价值和意义体系。自觉意识的产生使与日常书写与作为艺术的书法日渐分离。

很难细致、准确地描述书法的自觉意识是何时以及如伺从通常意义上的日常书写中生长并发展起来的——很长一段时间以来,它们相互交织,难分你我。但可以肯定地是,随着自觉意识的日渐显著,精心创作的、以观赏和展示为目的书法作品与不计得失的、以意蕴的表达为目的日常书写的之间,差距越来越大。在这一过程中,书写的心理、方式,评价标准以及作品的展示方式,简言之——书法的性质不断发生相应变化。察觉这一事实并对有关历史作一观察,有利于對中国书法获得更为细腻的认识。

书法自觉意识的产生与发展大约与以下诸种历史现象不可分割。

第一,书迹包含的美感及各种价值激发了人们收藏的热情,使其开始具有商品的属性。

西汉时期,一个名叫陈遵的人擅长书法,他写给别人的尺牍,“主皆藏去以为荣”。这是关于书法收藏的最早的记录。

东汉的师宜官常常不带钱就去酒店喝酒,他有勇气这样行事的理由在于,“因书其壁,顾观者以酬酒值,计钱足而灭之”。他书写的内容今天已经无法得知,但目的很明确,就是为了支付酒钱。作品写在墙上,观看要收费,而且还有精确的计算,收够了钱便把作品抹去。这生动地反映了书法在当时具有的商品价值。如果这一记载属实,那么,东汉时期,在实用书写之外已经存在非实用的书写。而且,展示方式已经很有想象力。展示方式与作者创作心态相关,也与观众的心态和要求相关,它生动地反映一种书写性质的变化。假如这只是传闻,那么,至少在西晋——人们制造这一传闻的时候,对这一类新颖的创作、展示和实现其经济效益的方式已经不陌生了。

南北朝时期,书法收藏及买卖已经蔚然成风。

一位喜欢书法的少年,故意穿着白色的长纱衣去看王献之,王献之忍不住提笔在纱衣上挥毫,正书、草书兼有。少年感到周围的人神色不妙,有要上来与他抢夺的意思,拿起纱衣就走;周围的人果然趁势追上来,及至到了门外面,便不分你我地抢夺起来,少年最后只得到了一只袖子。

王献之的书法市场很好,有人就拿与之风格相近的羊欣的字冒充王献之的字出售,由于羊欣曾得王献之亲授,容貌、风度和书法也名重一时,所以当时流传这样的说法:“买王得羊,不失所望”。

南朝宋泰始年间的中书郎、廷尉虞和爱好书法并十分关注有关的社会现象,他在《论书表》一文中就描绘了当时达官贵胄们如何通过不同的途径搜求和购买二王的书迹,而为了迎合市场人们又如何设法制作赝品,蒙混过关,从而使藏家到手的书法商品真伪杂糅:

刘毅颇尚风流,亦甚爱书,倾意搜求,及将败,大有所得。卢循索善尺牍,尤珍名法。西南豪士,成慕其风,人无长幼,翕然尚之,家赢金币,竞远寻求。于是京师三吴之迹颇散四方。羲之为会稽,献之为吴兴,故三吴之近好,偏多遗迹也。又是末年遒美之时,中世宗室诸王尚多,素嗤贵游,不甚爱好,朝廷亦不搜求。人间所秘,往往不少,新渝惠侯雅所爱重,悬金招买,不计贵贱。而轻薄之徒锐意摹学,以茅屋漏汁染变纸色,加以劳辱,使类久书,真伪相糅,莫之能别。故惠侯所蓄,多有非真。然招聚既多,时有佳迹,如献之《吴兴》二笺,足为名法。孝武亦纂集佳书,都鄙士人,多有献奉,真伪混杂。

对于到手的名书,藏家不仅要精心装帧。常置左右,日夜把玩,在向客人出示时也非常讲究。比如,如果在宴飨后观赏书法藏品,一定要先撤掉餐具,令来宾都把手洗干净,完后才展示所藏书迹。

唐代,书法作品的买卖有很大的发展。李邕的市场很好——人“多裔金帛求其文字”;柳公权的书法收入能达到“岁时巨万”。对于古代名家杰作,人们的搜求不遗余力。比如钟绍京,“不惜大费,破产求书”,用“数百万贯钱”买得王羲之五件行书。

宋代以来,书法作品的买卖成为一种常规的商业活动。唐代沈传师的作品在宋代“以完本售至数万”;苏轼去世后不久,“一纸定值万钱”。

以上所说的还都只是个人行为,历届帝王家的收藏手段、数目、所涉及的书家范围就更加琳琅满目、不胜枚举了。

书法收藏的兴盛和它的商品价值提醒人们,即使在过去,书写也不单是日常应用的工具而已,它还汇聚了其他更多信息,这些信息为世人所重。书法的自觉意识在这一过程中无疑得到了深化。

二,“争胜”与“高自标许”的心理也促使了书法自觉意识的强化。

东晋时期,一位名叫庾翼的将军在书法上原本与王羲之齐名,后来王羲之的名气超过了他,在异地得之此消息的他很不服气,说:“小儿辈乃贱家鸡,爱野骛,皆学逸少书。须吾还,当比之。”王献之曾经呈给简文帝司马昱十几张书札,在书札的最后他表示:“民此书甚合,愿存之。”南朝时,王献之的书名一时胜过他的父亲王羲之,宋文帝于是拿自己的字与王献之作比,自以为他的水平“不减王子敬”。齐高帝萧道成也酷爱书法,欲与当时的书法名家王僧虔一比高下。他故意问王僧虔:“你觉得我们俩的书法谁是第一?”王僧虔巧妙地回答:“臣书人臣中第一,陛下书帝中第一。”既逢迎了皇帝,也无损自己的地位。唐代的书法理论家张怀璀在其著作中自诩他的书法堪比当朝大家虞世南和褚遂良,至于草书,他自量数百年内无人可以与他相比。

从宋代以来,士大夫们越来越多地表现出对书法和书家历史地位的关注。

欧阳修是最早意识到宋代的“字书之法法寂寞不振,未能比踪唐室”的人之一,除了广泛呼吁当朝人士警惕这一事实之外,他本人也“只日学草书,双日学真书”,他深信这样下去“十年不倦,当得书名”。

苏轼对自己的书法非常自信,他认为“作字之法,识浅、见狭、学不足者,终不能尽妙,”至于他自己,他说“我则心、目、手俱得之矣。”在写完一幅字后,他会在后面留下数尺的空白,这空白做什么用呢?他说:“以待五百年后人作跋。”在另一幅作品后,他写到:“后五百年当成百金之值。”这已经不是一般的对商品价值的关注或董其昌所评的“高自标许”。而是借价格和这种言行来显示对书迹自身历史地位的自信。endprint

王铎表示:“我无他望,所期后日史上,好书数行也。”这里当然有王铎无法在政治上施展抱负的无奈,但对自己在书法史上地位的关注,一直反映在他的文字中。例如他在言及历史人物时,便不时透露出要与他们一较高下的雄心:“吾书学之四十年,颇有所从来,必有深于爱吾书者。不知者则谓为高闲、张旭、怀素野道,吾不服,不服,不服!”

其他在书法史上赫赫有名的书法家无不流露出类似的心理。黄庭坚在写完一张令自己满意的作品后自言:“如此草书,他日上天玉楼中,乃可再得耳!”在另一幅作品后他说:“书尾小字,唯余与永州醉僧能之,若亚栖辈见,当羞死。”赵孟烦亦借对兰亭的夸赞,显露出要以书“名世”的抱负。至于董其昌,在十七岁时由于字写得不好而使他在会试中失利,他说自那以后“始发愤临池矣”。及至成年以后,他深刻意识到“古人无一笔不怕千载后人指摘,故能成名”,“未有精神不在传远,而幸能不朽者也”,所以,“今后遇笔研,便当起矜庄想”。书法的自觉意识由此可见一斑。

对于普通人来说,书写仍然是一项日常活动,但对于那些希望以书名传世的人们来说,创作式的书写、精心制作的意识已经渗入到他所有类型的书写里。在这些人这里,“日常书写”的性质已经发生了改变。

总之,在书法自觉意识的作用下,作为艺术品的书法与普通人的书写距离不断扩大,即使是重要书法家,他的代表作与日常书写之间也有了很大的差别。

三,由于书写技巧不断提高,对书写技巧的总结、推进以及反思也推进了自觉意识的发展。

东汉末期,赵壹在《非草书》中栩栩如生地记录了人们刻苦练习草书的情景。人们对书法技法的高度重视,肯定是较长时间内逐渐积累的结果。这使我们能够作一推测,可能西汉,甚至更早,人们便已开始关注书写技巧的问题。

唐代的书法著作明显增多,初唐、盛唐时的论著中包括许多关于创作的内容,中唐以后的论述中,则几乎无不谈到书写技巧的问题。这些论述涉及执笔、运笔、结构、墨法、书写方法等众多方面的问题,可见这时人们对书法创作已经有很多的思考。此外,流传至今的唐代以前的书论,大约有五十篇,明显的伪作占四分之一,它们多是唐代作伪或改写的关于书写技法的文字。

明清时期,人们对书法在构成上的观察和推敲达到了高度的自觉阶段,除了前朝常用的笔法、结构、章法等表示构成的一般性术语之外,把观察者的视线推向更加细致入微的术语相继产生并在实践和批评中广泛使用,比如表示一个笔画全过程的“起笔处”、“行笔处”、“住笔处”,表示空间的“匡廓之白”、“散乱之白”、“内白”、“外白”、“有点画处”、“过接无点画处”等——形式语言的系统和细致化是书法自觉意识强化的必然产物。

而包世臣等人对书法构成的历史性反思亦带给人们新的收获和启发。比如,他通过对历代作品的考察发现了古今的书法在曲、直上的不同:

古帖之异于后人者,在善用曲。《阁本》所载张华、王导、庾亮、王虞诸书,其行画无有一黍米许而不曲者,右军已为稍直,子敬又加甚焉,至永师,则非使转处不复见用曲之妙矣。

而对点画的中截和两端分开考察,并致力强调中截的重要性,既反映了他观察力的敏锐,又揭示了笔法演变的重要史实:

用笔之法,见于画之两端,而古人雄厚恣肆令人断不可企及者,则在画之中截。盖两端出入操纵之故,尚有迹象可寻;其中截之所以丰而不怯,实而不空者,非骨势洞达,不能幸致。更有以两端雄肆而弥使中截空怯者,试取古帖横直画,蒙其两端而玩其中截,则人人共见矣。中实之妙,武德以后,遂难言之。

包世臣论及点画时常常用到“一黍米”、“一黍米许”这样的概念,可见他时时注意深入形式构成的最小单位。这种对构成细节的关注和尽可能具体的陈述,自明至清,日渐精微。

这些著作,是书法创作的自觉意识不断发展的结果,同时又反过来促进了书法自觉意识的深化。

四,对书写状态的理性思考与总结是书法自觉意识发展的又一个重要标志。

据宋代资料记载,东汉时期人们已经开始反思书写状态方面的问题。他们说“书者,散也。欲书,先散怀抱,任情恣性,然后书之。若迫于事,虽中山兔毫不能佳也。夫书,先默坐静想,随意所适,言不出口,气不盈息,沉密神彩,如对至尊,则无不善矣。”魏晋时期,这类针对书写状态进行的反思由心情的调适延伸到对即将写下的字形的预先设计:“夫欲书者,先乾研墨,凝神静思,预想字形大小、偃仰、平直、振动,令筋脉相连,意在笔前,然后作字。”

唐代,人们对书写状态的论述集中反映了他们对相关体验和思考的深度。比如,孙过庭对创作一件优秀作品的條件作出了如下论述。他说:

又一时而书,有乖有合,合则流媚,乖则肜疏。略言其由,各有其五:神怡务闲,一合也;感惠徇知,二合也;时和气润,三合也;纸墨相发,四合也;偶然欲书,五合也。心遽体留,一乖也;意违势屈,二乖也;风燥日炎,三乖也;纸墨不称,四乖也;情怠手懒,五乖也。乖合之际,优劣互差。得时不如得器,得器不如得志。若五乖同萃,思遏手蒙,五合交臻,神融笔畅。

就作者个体而言,影响书写、创作的因素,在今天看来也不外这样四个方面:身体、心境、工具、材料与气候。孙过庭已经关注到这所有的方面。“五乖”、“五合”已经可以作为当时人们对书法创作达到高度自觉的证明。

后人有关论述大都没有超出孙过庭所说到的几个方面,但重要的补充有两点:一是环境对创作的影响,二是酒与书法的关系。

人们意识到创作场所的环境、视野会影响到书写的感觉状态。

黄庭坚说:“余寓居开元寺之怡偲堂,坐见江山,每于此中作草,似得江山之助。”记述非常简略,但阐明了“坐见江山”的环境对于创作草书的助益。

王铎在一件作品的跋语中写到:“书时,二稚子戏于前,饥啼声乱,遂落龙、形、万、壑等字。书画事须深山中、松涛云影中挥洒,乃为愉快。安可得乎?”这是明清易代之际社会动荡中一位书家的理想。他要获得这些已经很不容易了——深山、松涛、云影,也同时暗示着一个广阔的天地。endprint

现代生活离深山、松涛、云影更远了,偶尔的旅游与创作基本无关。现代人已经无法奢望这些,只能争取尽可能大的空间。现当代许多作者都谈到在不同大小的空间中进行创作的微妙区别。在宽大的空间中,作品结构往往比平时开阔一些。而在狭小的室内并不缺少张力的作品,在美术馆的展厅里往往会显得薄弱。展出方式、空间的改变使现代作者对作品张力的感受比对作品韵致的追求更为敏感。

如果说“环境”包括两重意义,一是环境的类别,二是空间的大小。那么,前人对环境的类别较多关注,而现代人对空间的大小更为敏感。

在书法的创作状态中,“酒”是被屡屡提及的另一个话题。

最著名的是张旭的故事。《新唐书·艺文传》:“旭,苏州人,嗜酒,每大醉,呼叫狂走,乃下笔,或以头濡墨而书。既醒,自视以为神。世号张颠。”杜甫《饮中八仙歌》中有一段脍炙人口的诗句:“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。”

此后,人们开始有意无意地强调“酒”对创作佳作的特殊作用。

赵构说:“酒后颇有佳处。”苏轼说:“吾醉后能作大草,醒后自以为不及。”黄庭坚跋自作书云:“元符三年二月己酉夜,沐浴罢连饮数杯,为成都李致尧作行草。耳热眼花,忽然龙蛇入笔,学书四十年,今名所谓鳌山悟道书也。”又说:“崇宁四年二月庚戌夜,尝余重酝一杯,遂至沉醉。视架上有凡子乞书纸,因以作草。方眼花耳热,既作草十数行,于是耳目聪明。细阅此书,端不可与凡子,因以遗南丰曾公卷。公卷胸中殊不凡,又喜学书故也。山谷老人年六十一,书成颇自喜似杨少师耳。”

毕竟各人酒量不同,有人能借酒力而激发出书写的灵感,像张旭、苏轼;更多的人能喝酒,也有酒后书写的记录,但是没有明确地说到两者之间的关系。如祝允明,作品的跋语中多有此等字样:“乘酒漫为书之”,“小值杯酒,谈笑久之,不觉至醉,应书旧作”等等。

不过,这种记录还是给我们留下了想象的余地。如果有过一些饮酒的经验,不难体会到,那种微醺的感觉正是酒带给人们的最常见的、怡然而并不妨碍行动的状态。王铎就对这种“微醺”的状态作出过直接的反应,他说:“丙戌三月初五,夜二更,带酒,微醺不能醉。书于北都琅华馆,用张芝、柳、虞草法,拓而为大,非怀素恶札一路;观者谛辨之,勿忽。”写出的是自己满意的佳作,酒的作用隐藏在字里行间。

上述几点虽然不能涵括书法自觉意识发展的全部因素——政府规定的与字学有关的铨选制度、帝王的推崇等等也都有力的推动了书法的自觉意识,但基本内容大约不出这几个方面。应该说,在强化了书法自觉意识的同时,书法的自觉意识也反过来推动了对上述所有方面的建设:书法的鉴藏、流通机制,书法的技法理论史、创作研究史等等。它们与自觉意识相互推进,共同使书法成长为一个具有独立价值和意义体系的文化、艺术门类,它为中国所独有,与我们的传统文化、书写工具、民族审美心理密切相关。

自觉意识的不断提高也给书法的创作带来了一些弊病。

它使作品变得做作,不自然。当自觉意识尚未那么鲜明、稳固地占据人们的内心之前,“创作”与日常书写交织在一起,以对事物的铺陈为主,在笔墨上不计工拙,对于一个前期接受过严格训练的作者来说,这样反而容易得到在今天看来意趣天然、感染力强的“作品”。比如,王羲之的《丧乱帖》、《频有哀祸帖》、虞世南的《汝南公主墓志》、颜真卿的《祭侄稿》、苏轼的《黄州寒食诗》、米芾的《珊瑚帖》等等。但自觉意识一旦横亘在书写者的心里,刻意求好的欲望就难以阻挡,这时,情况悄然生变一一对功夫、技巧的驾驭和玩味替代了忘情的、不计工拙的文辞表达,人们的作品流露出理性和精致的美,罕有用笔的失误,但那种忘我的、浑然天成之力,那种被黄庭坚称为“虽其病处乃自成妍”、“不好处亦妩媚”(由于失误带来的特殊表现力)的动人再难寻觅。

其次,对创作的高度关注容易使作品走向程式化。无意识的书写更多是受到即时境况的影响,书写的速度、力量、节奏和空间感觉都会呈现出出其不意的变化,字迹因而生动、多变。但程式化制约了变化的可能,作品只能在有限的几种类型中重复。

此外,自觉意识的加强也改变了作者与所书题材之间的关系,并通过这种改变把作者推向对准技术的玩味与完善,而在一定程度上失之与生活的联系,失之对内在的省悟与表达。

唐代以前,人们所书内容除少量诗文外,几乎都是为日常生活所需、直接反映当时生活状况的信札,它们以意蕴的传达为主要目的,与作者的内心生活联系紧密。一到唐代,题材有了很大的扩展。抄写与个人生活内容不那么密不可分的经文、诗文的现象开始大量出现,这是书法创作中一个重要的变化。信札是实用性书迹,其他题材,除了部分诗稿,多少都不能遗忘对技巧的表现。孙过庭的《书谱》便是个典型的例子,再比如,书写《千字文》的人也很多。《千字文》是识字、练字的范本,同时也是展示书法技巧的好题材,大家热心于此,说明人们对技巧的重视。宋代以后,抄录诗文的现象更见显著,黄庭坚所留草书除《花气帖》以外全部是抄录的诗文或禅家语录。明清以后,虽然日常书写仍然在进行,但作为创作,抄录他人、前人或自己的诗文已经成为大势。今天,抄录前人诗文已经成为习见的创作手段,偶尔也有自作诗文的,但恐怕没有一个是即时吟诵就下笔书写的。

题材与当事人内在生活的分裂固然有利于作者把更多的注意力放到对书写自身的关注上,从而推进人们对书法自身语言的探索,但其中综合的、深层信息的流失仍然使人遗憾。

尽管如此,创作中自觉意识的强化是个不可逆转的趋势。

倘若没有这种自觉意识的支撑,比如,当一个时代的用笔方式和工具发生了变化并由此导致某些富有表现力的、复杂的笔法无法复现时,人们不去思考、追究其原因,并不对此作出一定方式的补救,很可能书法会仅仅沦为简单的写字,无法承载起有如今天这样丰富的内涵。而自觉意识能够促使人们通过种种途径来弥补由于历史造成的缺失,使书法获得不断上升的空间。

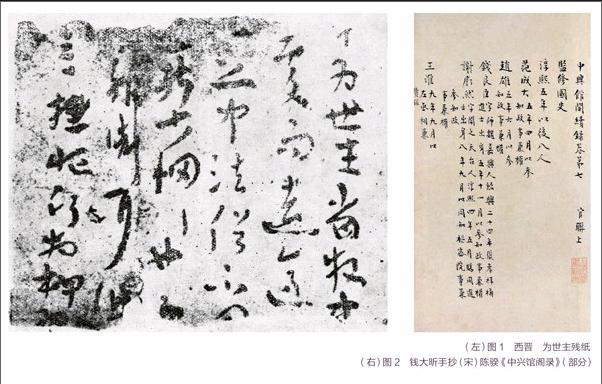

例如,在王羲之、颜真卿的时代,社会上通行的用笔方法便是杰作中的用笔方法,两者之间有水平的高下,但没有方法、原理上的冲突(图1)。宋代以后,情况有所改变,由于工具和一个时代书写习惯的改变,社会通行的用笔方式变得越来越简化,作品整体的严谨性也日渐丧失,这造成对书写的表现力的威胁。自觉意识使人们从不同途径来获取解决方法,有人回到古代的经典之作,通过对它们的领悟获得收益,如米芾、赵孟烦、董其昌;有人从笔法、字结构、墨法或风格及意蕴上进行新的开拓,如苏轼、黄庭坚、王铎、八大等,这样,一个时代在有意识的创作时所使用的方法与社会通行的书写方法就拉开了距离——翻检明清以来文士们的书迹,绝大部分人的字迹仅仅是雅致而已,远未达到一幅杰作所要求的技术水准(图2)。而一个杰出的书法家在创作意识下完成的作品与他日常随手写下的手札之间同样不可同日而语——只要稍一放松,他对书法自身语言的驾驭就会出现漏洞。例如王鐸,作为一个时代书法的代表人物,他留下的诗稿用笔颇为简率,与他的代表作品无法相提并论。这便是董其昌看似潇洒,但时时保持警惕,“无一笔不怕千载后人指摘”的原因——宋代以后,“自然”的书写已经很少能够进入艺术创作的境域。没有创作的自觉意识,古代书法史中各种珍贵的表现技巧都将消失殆尽,而新的表现形式也无从产生。

应当看到,正是自觉意识的发展与深化给中国书法的命运带来了一系列相应的变化,也正是自觉意识与日常书写之间的张力构成了我们今天所谓的中国书法。endprint