我国远程教育研究2016年度进展报告*

2017-10-10朱祖林郭允建汤诗华刘盛峰

毕 磊 朱祖林 郭允建 汤诗华 刘盛峰

(1.安徽广播电视大学 现代远程教育研究所;2.安徽广播电视大学 学习资源中心;3.安徽广播电视大学 办公室;4.安徽广播电视大学 教育科学学院,安徽合肥 230022)

我国远程教育研究2016年度进展报告*

毕 磊1朱祖林2郭允建3汤诗华1刘盛峰4

(1.安徽广播电视大学 现代远程教育研究所;2.安徽广播电视大学 学习资源中心;3.安徽广播电视大学 办公室;4.安徽广播电视大学 教育科学学院,安徽合肥 230022)

延续系列研究的总体设计,对2016年度我国远程教育研究进行计量分析和述评,并与2013-2015年数据对比分析。研究发现:(1)研究主题分布极化,重实践、轻理论的现象没有明显改观,远程教与学、技术与媒体、管理、资源、学习者等5个主题持续成为热点,MOOCs、网络课程、开放教育资源、翻转课堂、混合式学习、移动学习、在线学习、教学模式、交互、开放大学、学分银行和学习环境等12个关键词连续高频;(2)研究方法的应用不断规范,定量、定性和混合研究所占比重整体呈上升趋势,其中定量研究持续占据绝对多数;(3)研究主体与实践主体分离加剧,普通高校占比逐年增长,而专门从事远程教育的开放大学(广播电视大学)占比下降明显。

远程教育;研究主题;研究方法;研究主体;共现分析

2016年度,我国远程教育领域的8份关键文献样本来源期刊共刊载本土作者中文文献401篇。[1]我们依据本系列研究总体设计,[2]报告我国远程教育研究2016年度的主要进展,并与2013-2015年数据同口径对比,分析其间的变化与趋势。[3-5]

表1 2016年度研究主题分布

一、2016年度研究主题

2016年度共有12个研究主题。从占比看,远程教与学、管理、资源、学习者、技术与媒体均大于10%,累计达80.80%。其中,远程教与学连续4年“一家独大”、稳健上升;管理呈下滑趋势;资源在经历2013-2015年的连续上升之后,急剧“降温”,跌至近4年来的最低值;学习者基本稳定。基础理论跌至倒数第1,但理论类研究的累计占比大幅上升,达到13.47%,为4年来最高。详见表1。

根据2013-2016年的数据对比显示,我国远程教育研究主题分布的极化现象明显加剧,远程教与学、管理、资源、学习者、技术与媒体、评价等6个主题,近4年的占比均远高于其他主题,2016年度的累计占比更是达到最高值(90.77%)。其他主题的研究持续冷清。

对本年度研究主题概述如下:

——远程教与学。研究重点依次为:(1)教学过程。主要论及教学交互、教学方法与策略、在线学习活动、教学实施等。探究分析不同类型远程学习中教学交互规律的分析框架,三代远程学习的教学交互原理,远程学习中教学交互层次塔的哲学基础,“教学交互”本质及相关概念再辨析,优化在线学习社区的学习与社交策略,基于网络化学习的教师知识转移过程模型。[6-10]实证分析基于Moodle平台的在线学习的特点规律,基于教学知识图谱与学生讨论知识图谱对比分析的MOOCs教学优化,APP移动学习教学设计与效能,网络学习空间中知识共享的模型、路径与优化策略,网络学习社区“教学性存在、学习性存在、社会性存在、认知性存在”关系模型,教育虚拟社区伦理失范影响因素的分析模型,高校教师网络教学的影响因素模型,师生交互对网络学习绩效的影响,社交网络对完成在线自主学习课程的影响,混合式协作学习情境下学习者交互模式的演化过程,学习空间中交互行为的社会网络,教师工作坊的在线讨论深度,同伴在线异步交互质量与交互行为,cMOOCs中教学交互模式和方式,MOOCs中学习者论坛交互中心度与交互质量的关系,MOOCs交互模式聚类,我国MOOCs教学交互状况。[11-24](2)教学模式。主要论及在线学习范式的变迁,网络环境下知识建构学习的四种模式,基于微课的教师网络研修模式,基于移动社会化网络环境的工作坊学习模型,虚实融合环境中的非正式学习模型,泛在学习活动的知识流模型,在线教与学模式的“六维度分析模型”。[25-30]实验研究MOOCs教学模式对学习效果的影响,面对面教学模式和基于MOOCs的混合式教学模式的对比,基于MOOCs的中外合作混合教学模式,基于网络平台培养学生PSI能力的课程教学模式改革。[31-33]述评国内外移动学习、混合学习、泛在学习、个性化自适应学习的研究现状、前沿、热点与趋势,在线学习中社会交往范式的研究视角、发展演进,各类MOOCs教与学模式的理论基础、特征差异,凤凰城大学的教学模式。[34-40](3)教学设计。主要论及在线学习活动、课程设计。如,与人格类型相匹配的在线学习、不同层次目标的引领式在线学习、国际汉语在线学习等活动设计与实施成效,促进学习者批判性思维发展的问题解决学习活动模型、学习活动设计模型,双联通(认知联通、社会联通)教学设计模型,文化适应学习模型和教学设计过程,基于知识地图的自我导向学习过程设计与学习支持策略,基于数据肖像模型的个性化学习路径实施框架,MOOCs学习活动类型与设计工具,我国MOOCs课程设计的有效性。[41-49](4)学习环境。主要论及内涵框架、环境设计、研究述评等。如,网络学习环境的给养结构,网络学习空间的本质内涵、发展阶段、分类框架,基于开放教育资源(OERs)的自主学习环境概念框架,学习环境的交互性分析框架,开放大学无缝学习环境、云端学习环境的设计,Cloud Card技术支持下的个人学习空间设计,在线微课堂的建设要素,在线学习社区的培育与发展模型,教师虚拟社区的生命周期模型与演化发展,泛在学习系统中的知识流动与传播机制,探究社区研究的现状述评与未来展望。[50-58]

——远程教育管理。关注的重点包括:(1)远程教育事业发展。从战略高度审视“互联网+”时代我国远程教育的机遇和挑战,发展高校远程研究生教育的政策建议,广播电视大学的转型升级,高等在线教育传播体系重构,美国高校在线教育的现状、阻碍、动因及其对MOOCs未来发展的启示等。[59-63](2)院校管理。主要论及开放大学的合作文化能力构建,课程体系层级化改革设计,基于资历框架的人才培养模式,在线校园管理的动力结构与机制,国家开放大学奖学金管理,美国凤凰城大学的商业模式与管理体制等。[64-68](3)资源管理。主要论及MOOCs的教育创新、开发规划、团队组织、项目管理、证书授予、学分认定、支撑制度、运行机制、校际协同共建与共享等。[69-72]此外,还研究了开放教育资源的可持续商业模式,数字化教育资源的共享模式与建设机制。[73-74](4)学分银行建设。主要论及学习成果认证制度相关概念,个人学习账号和学分累计制度,学习成果的认证和转换标准体系构建,高校学历继续教育课程学分认定及转换规则,国家学分银行建设的路径与机制,区域学分银行建设的困境与思路。[75-77]

——远程教育资源。主要聚焦MOOCs、微课、网络课程、视频资源等:(1)MOOCs。论及国际MOOCs演进历程、热点前沿、发展趋势,MOOCs的角色定位、目标群体、问题式学习设计,推进MOOCs理性发展的理论给养,从技术、哲学、国际化、教育发展、教育传播和人才培养等视野反思MOOCs本质。[78-83](2)微课。综述我国微课研究的现状、热点与发展趋势,分析建设现状、存在问题与改进对策,审视实践发展中的认识误区、设计与创作误区、应用与评价误区、培训与研究误区,探究微课应用适应性,构建面向深度学习的微课设计模型。[84-87](3)网络课程。 介绍LOOC、SOOC、BOOC、DOCC等不同类型的开放在线课程,探讨中小学生专题教育网络课程的设计与建设模式,实践导向网络课程的开发流程,主体间性网络课程的构建路径,网络课程的知识组织模型,问卷调查网络课程内容组织的实效性。[88-91](4)视频资源。解析HarvardX MOOCs预告片的叙事结构类型和设计思路发展,MOOCs教学视频的设计及制作方法,通过眼动实验研究网络教学视频字幕设计对学习效果的影响。[92-94]

——远程学习者。重点关注了学习心理和学习行为:(1)学习心理。主要论及学习动机、学习风格、自我效能感、心理健康、学习体验等,计量分析国外网络学习动机研究(2006-2016年),国内网络学习风格研究(1998-2015年),测量比较不同模式下学习者在线学习动机,调查分析我国MOOCs学习者负动机的主要影响因子,实证研究开放教育学生心理健康服务需求与社会支持的相关性,提升网络学习自我效能感的影响因素,虚拟学习社区中学习焦虑的影响因素,视频资源类型对在线学习体验的影响,学习风格对在线协作学习过程的影响,探讨在线课程学习体验的影响因素。[95-102](2)学习行为。主要论及MOOCs学习行为、平台持续使用行为、知识共享行为、学习投入等。实证分析基于RFM模型的MOOCs在线学习行为,MOOCs论坛中 “重要的”参与者的发言特征,用户对MOOCs平台、网络学习空间、交互英语平台等持续使用的影响因素,网络学习空间的知识共享行为及其影响因素,在线学业情绪、外部动机对在线学习投入的影响。[103-109]综述国外在线学习投入的研究进展。[110]

——远程教育技术与媒体。重点关注了:(1)学习分析技术。论及国际学习分析的研究现状、研究热点、未来趋势、学术群体,学习分析数据模型及数据处理方法,大数据、文本挖掘、知识图谱、滞后序列分析法等在学习分析中的应用。[111-113](2)学习平台(系统)的设计与开发。比较分析国内外自适应学习平台的现状,从软件进化的视角分析网络学习平台的演变趋势,设计构建协作学习推荐系统、远程汉语微课程教学专家系统、教学资源配送管理云平台、交互式移动学习平台、动画专业云虚拟实验平台、远程教育管理微信云服务平台等。[114-118](3)新技术的介绍与应用。分析了“互联网+”时代新技术的特性及对远程教育的影响,探讨了轻应用、云计算、Cloud Card、xAPI等新技术在远程教育中的应用。[119-121]

——远程教育评价。着重聚焦学习评价,其次教学评价,略及资源评价,主要论及这三方面的指标体系、测评模型、测评系统、方法工具的构建与应用:(1)学习评价。论及基于学习分析的学习者在线认知水平评价模型、综合评价参考模型、网络学习评价模型、学习结果预测框架、在线学习测评的综合建模方法,在线学习行为投入、网络环境下有效学习、虚拟学习社区的学习评价指标与实证测评,基于过程信息的翻转课堂评价指标体系、个性化学习评价系统、Moodle课程综合评价系统,促进知识表征的在线协作评价量规,MOOCs形成性测试难度系数的判断方法,在线同伴评价的可信度、分析维度、影响因素、促进策略,基于眼动应用视角的学习测量。[122-132](2)教学评价。 论及评价模型与指标体系的构建与实证,涉及基于学习分析的教师综合评价参考模型、课程综合评价参考模型,教师培训迁移支持服务评价模型,“一村一名大学生计划”教学质量评价体系,在线学习专题教育社区评价指标体系,现代远程教育公共服务体系学习中心服务质量等的评价指标体系,基于网络的形成性考核满意度,MOOCs对学习者的支持服务满意度,MOOCs和SPOC两种在线学习模式的成效比较,基于社会网络的知识共享绩效测评。[133-139](3)资源评价,论及Moodle课程综合评价的指标体系与系统开发;MOOCs对学习者的适切性指标体系与实证测评。[140-141]

——远程教育应用。主要论及依托远程教育开展对外汉语教学、农民培训、区域教师培训、教师信息技术能力培训、中小学校长信息化领导力培训,服务学习型社会建设和社区教育创新,促进边远、民族地区优质教育资源共享、实现跨越式发展。[142-144]

——远程教育质量。主要论及我国高校现代远程教育外部质量保障体系的组织建设、标准制订、运行机制调整,国家开放大学学分银行质量保证体系构架及运行机制,空军士官远程学历教育教学质量保证体系的构建框架和运行办法,MOOCs设计质量规范框架与指标,不同利益相关者对远程教育质量保证要素的重要性判断,“学习支持服务”第三方质量监测途径,中介组织在英国远程教育质量保障中的角色与作用。[145-148]

——远程教育从业人员。主要论及开放大学师资队伍现状,制约师资队伍发展的突出问题,教师专业化发展的定位、角色和职责,MOOCs教师教学领导力的内涵与自我提升策略,教师TPACK(整合技术的学科教学知识)发展的心理动力模型,教学行为意向的影响因素模型,学习工程师与课程设计师的区别。[149-151]

——远程学习支持服务。主要论及教师在线实践社区知识服务模式;基于智慧信息推送的个性化学习服务模式,教师网络研修支持服务体系,面向MOOCs的电子教参服务的功能需求和发展策略,新西兰开放理工学院为提升学生参与度而开发使用的学习支持计划。[152-153]

——远程教育学科和专业建设。着重述评了国际远程教学的关键要素之间及其与在线教学之间的相关关系研究,揭示国际远程教育领域的高影响力学者、经典文献、研究热点及现状,报告我国远程教育研究2015年度主要进展等。[154-155]

——远程教育基础理论。该主题主要论及“互联网+教育”的内涵、本质特征和变革趋势[156]。

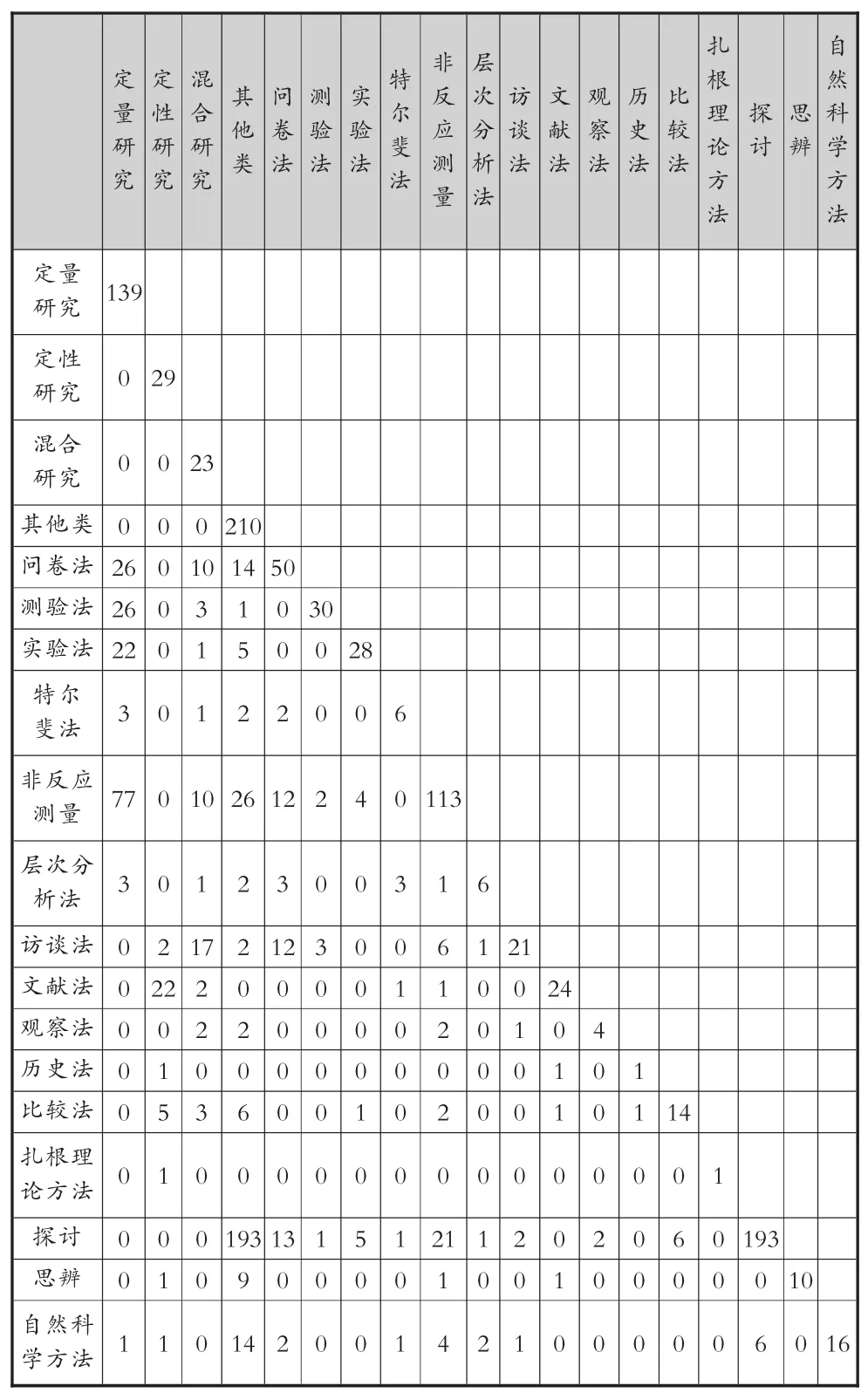

二、2016年度研究方法

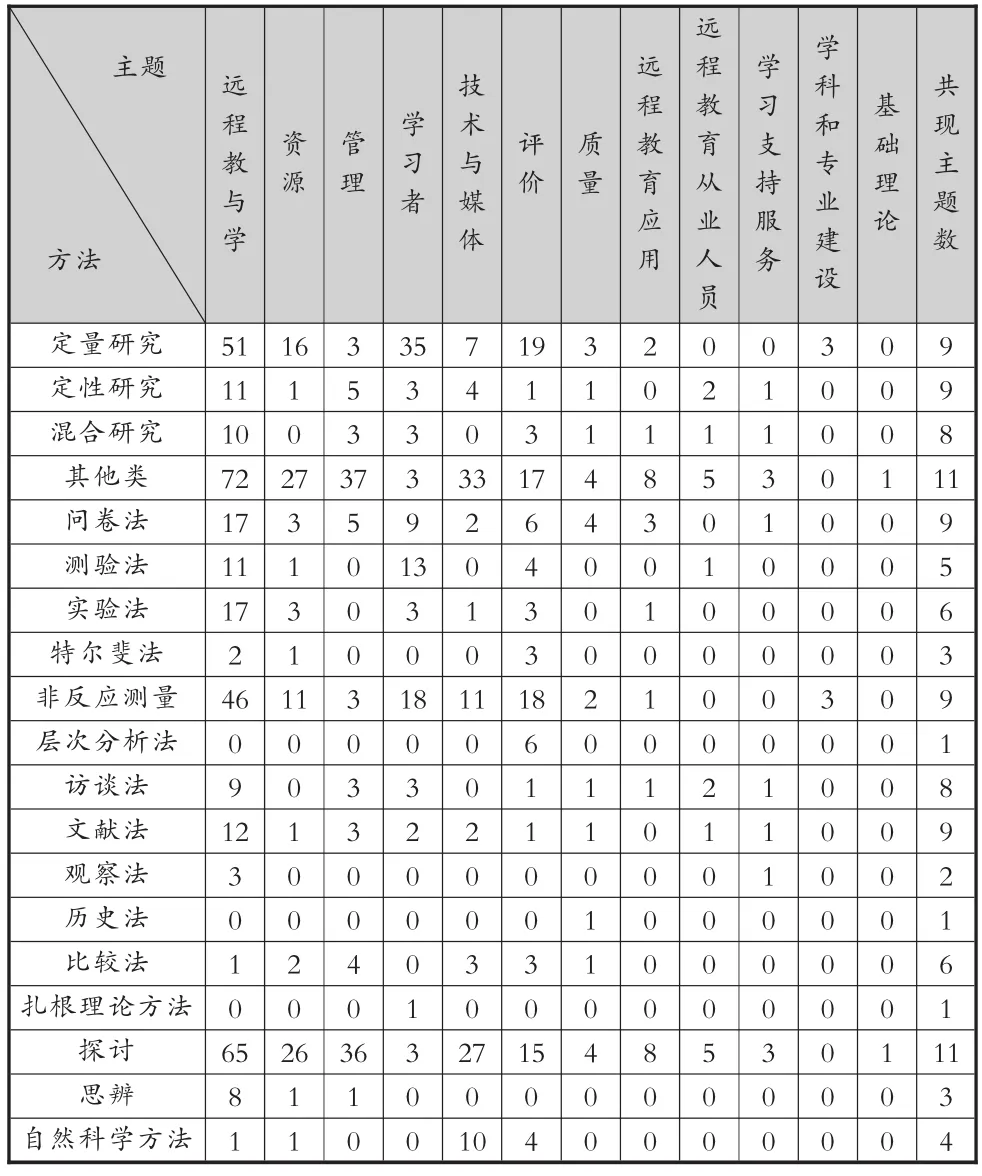

有191篇文献 (47.63%)采用了规范的研究方法,其中,居应用频次首位的是非反应测量,其余依次为问卷法、测验法、实验法、文献法和访谈法。210篇文献(52.37%)主要采用探讨等“其他类”方法。详见表2。

表2 2016年度研究方法频数矩阵

通过对比2013-2016年数据我们发现:(1)规范研究方法应用的累计占比呈上升趋势,2016年度达到4年来的最高值(47.63%)。其中,定量研究持续上升,并稳居绝对多数;定性研究持续下降;混合研究连年占比最小,在经历前两年的连续上升之后,本年度略有回落。在具体方法上,依然较多采用访谈法、非反应测量和问卷法,组合最多的依然是“问卷法+访谈法”,其次是“非反应测量+访谈法”。(2)“其他类”的占比在起伏中呈下行趋势,2016年度降至4年来的最低值(52.37%)。此外,有14.71%的“其他类”辅以非反应测量、问卷法、比较法、实验法等规范的研究方法,较2015年度(9.29%)有了明显提升。

三、2016年度研究主体

(一)作者及其单位分布

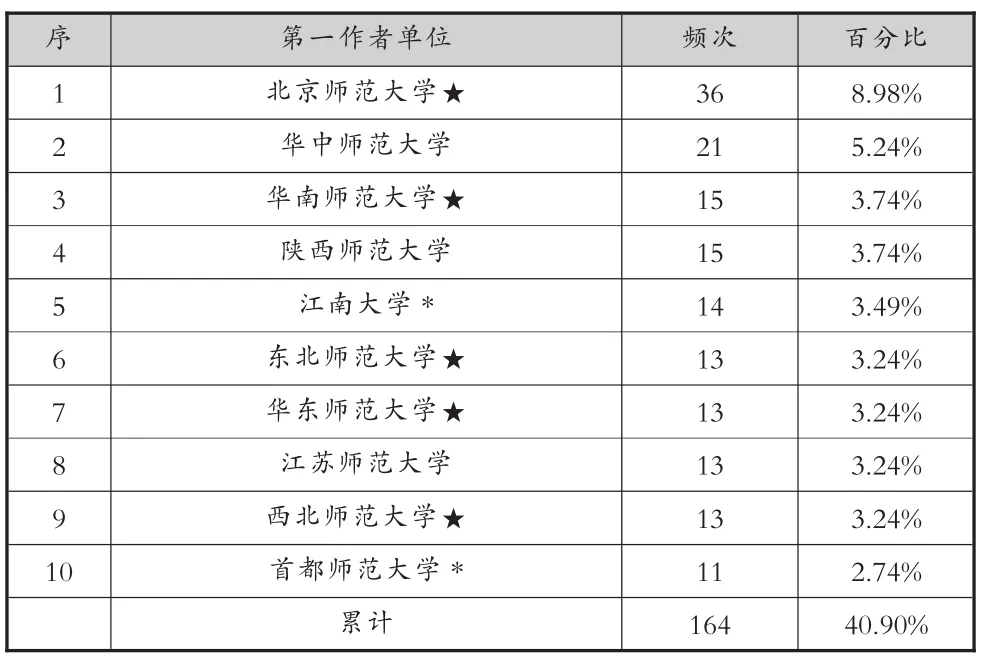

本年度署名作者1052人次,排重后共计768人。其中,192个作者(占比25%)是2013-2016年持续活跃的“老”作者。第一作者所在单位共计140个。发文量前 10的单位累计发文 164篇 (占比40.90%),其中,5所知名师范大学连续4年在榜,2016年度首次没有开放大学(广播电视大学)上榜。详见表3。

表3 2016年度发文量前10的第一作者单位

(二)第一作者所在省份分布

(三)第一作者所在机构分布

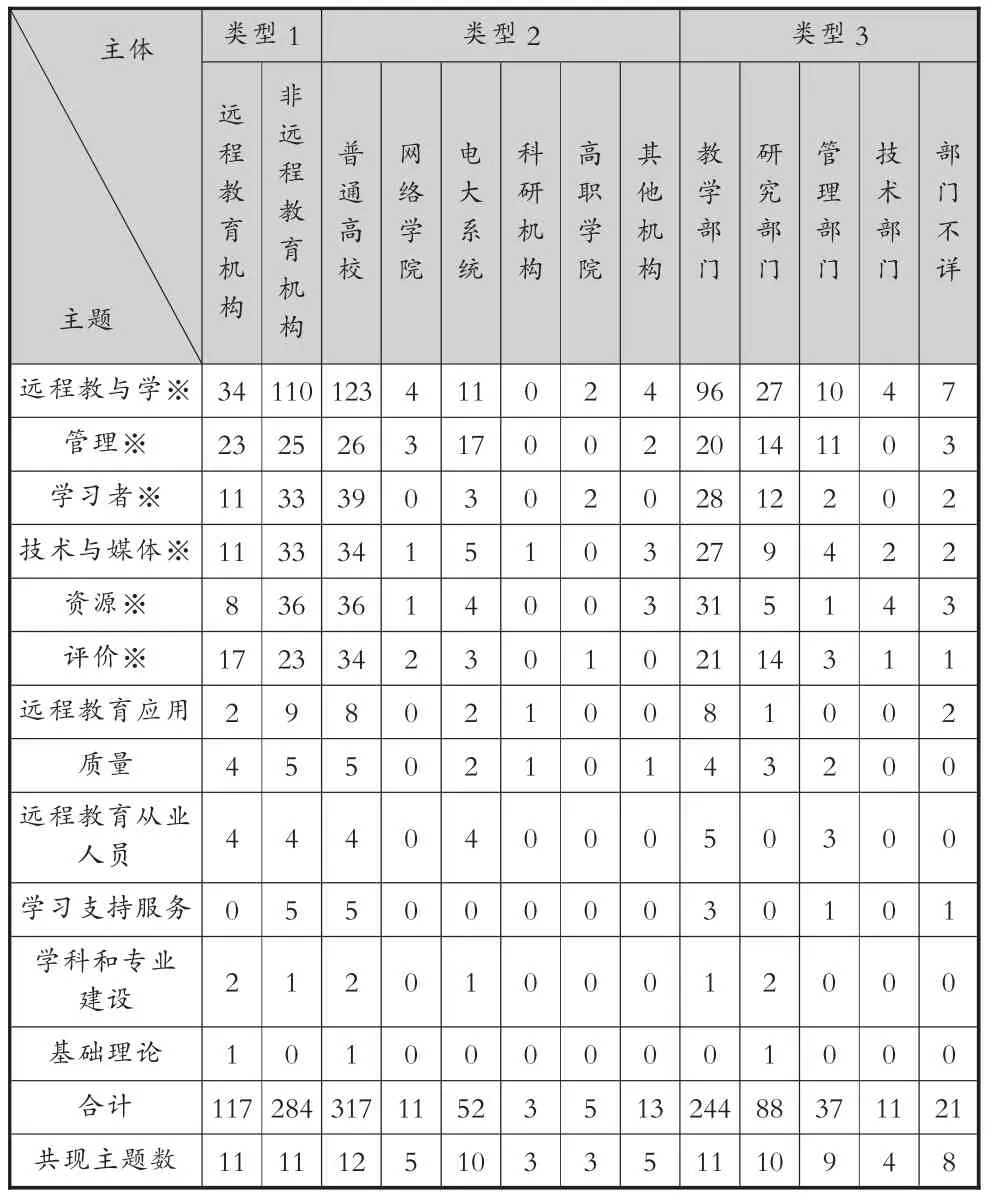

(1)机构类型1格局依旧,非远程教育机构持续为研究主力。(2)机构类型2极化加重。普通高校的占比连续4年增长,成为远程教育研究的绝对主力;电大系统近4年有升有降,但总体下降趋势较为明显,2016年度降至4年来的最低值。(3)机构类型3稳中有变。教学部门是绝对主力,连续4年占比第一;研究部门占比本年度达到近4年的最高值,仅次于教学部门;技术部门占比本年度下降明显,为4年来的最低值。详见表5。

表5 2016年度第一作者所在机构类型频数矩阵

(四)基金支持与合作研究

基金支持率76.81%,比上一年度(84.29%)有所下降,但获基金支持的研究仍然占绝对多数。合作率80.55%,合作研究的占比连续4年增长,且涨幅不断加大。合作度在经历了2013-2015年连续上升之后,于本年度首次下降。基金支持的合作研究持续为研究活动的主流形式,其占比近4年在略有起伏中呈上升趋势。详见表6。

四、2016年度主要共现

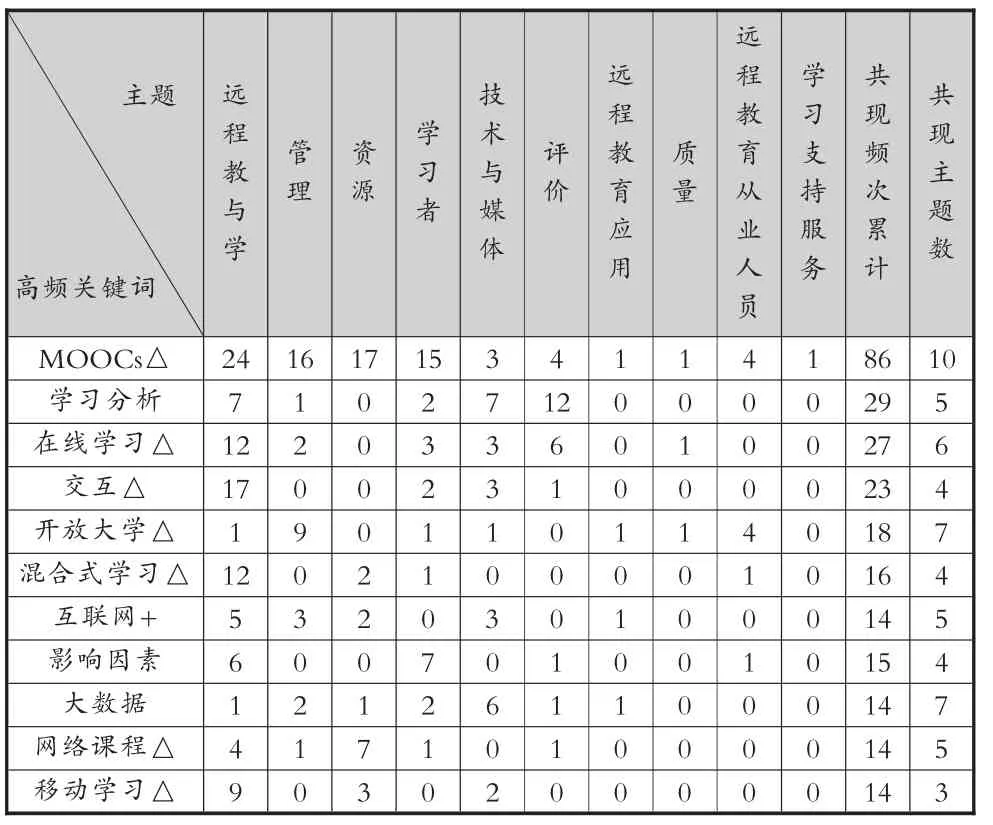

(一)研究主题与高频关键词的共现分析

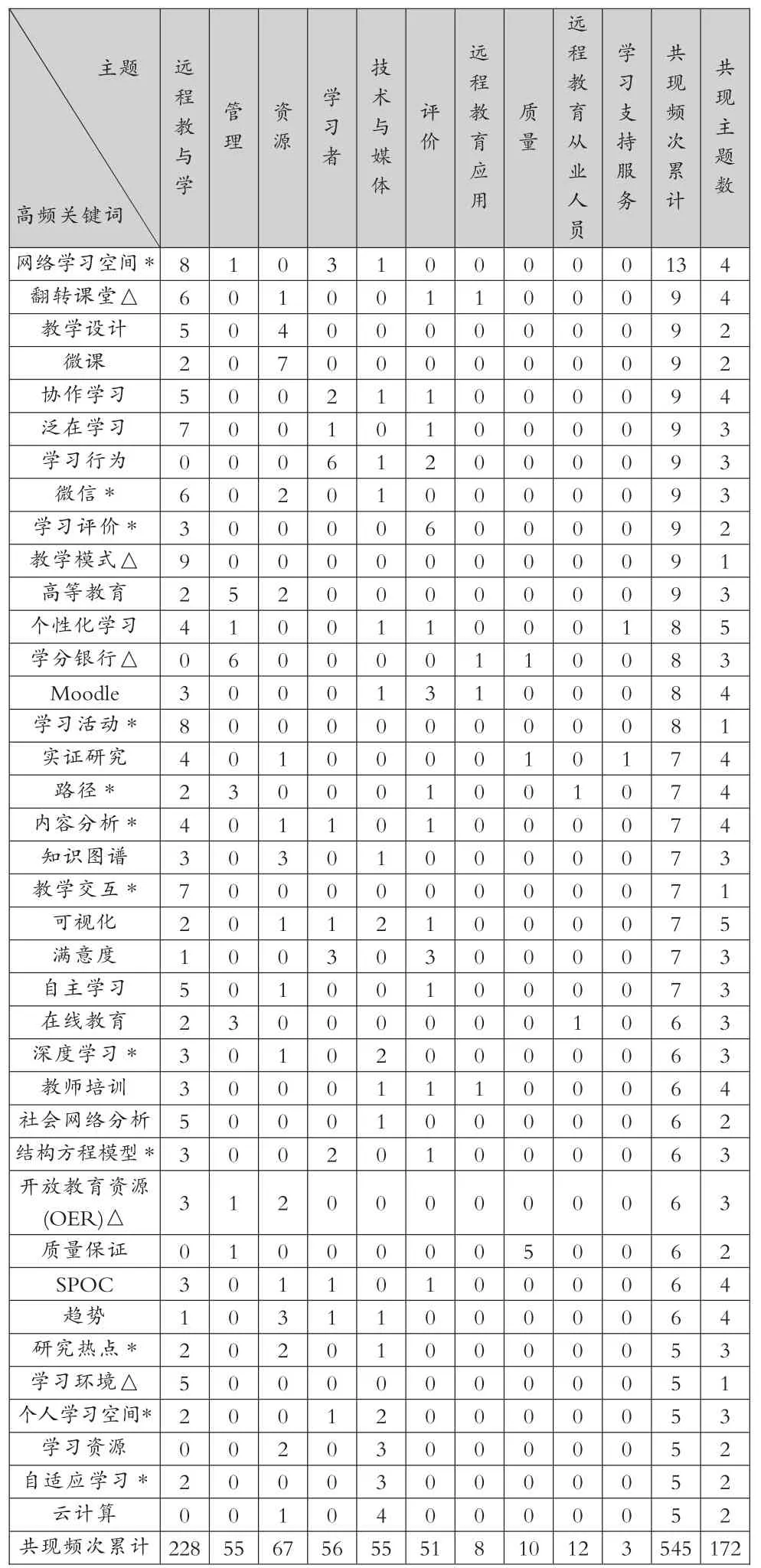

经同一化处理后,2016年度关键词927个,词频区间[1,87],总频次1657。依2013-2015年的同比口径取前5%作为高频词,共获高频关键词49个(频数阈值5,累计频次545,占总频次的32.89%)。通过共现分析,得到49个高频关键词与10个年度研究主题共现矩阵(59×59)。与研究主题共现次数较多(≥5)的高频关键词依次为MOOCs、开放大学、大数据、在线学习、学习分析、互联网+、网络课程、个性化学习和可视化。详见表7。

表7 2016年度研究主题与高频关键词的共现频次

注:(1)*表示新增高频词,△表示2013-2016年连续高频词;(2)共现主题数指与关键词共现的主题数量,全文同。

进一步通过研究主题与高频关键词语义网络(59×59)的中心性分析发现:(1)研究主题与高频关键词的语义网络密度连续4年提升。(2)远程教与学、技术与媒体等6个主题,MOOCs、在线学习等10个高频关键词是年度热点中的热点,他们具有较高的网络中心性(n≥1),控制其他高频词共现的能力、中介其他高频词对的桥梁作用均较强。(3)远程教与学的中介中心性近3年持续提升,管理、资源的中介中心性近3年持续下滑。(4)远程教与学、技术与媒体等5个主题连续4年位居年度热点主题,MOOCs和开放大学连续4年位居年度热词。详见表8。

表8 2016年度热点的中介中心性(标准化值)

(二)研究主题与研究方法的共现分析

有9、9、8个研究主题分别应用了定量研究、定性研究、混合研究方法。在具体规范方法的应用上,非反应测量、问卷法、文献法共现主题数并列第一,且在6个年度热点主题中均有应用。详见表9。

表9 2016年度研究主题与研究方法共现频次

通过2013-2016年数据对比显示:定量研究的占比持续上升;定性研究的占比持续下降;混合研究、“其他类”的占比有所起伏,2016年度均略有下降。

(三)研究主题与研究主体的共现分析

2016年度,远程教育机构与非远程教育机构的主题数均为11个。其中,远程教与学是双方关注最多的共同焦点;除此之外,远程教育机构关注的重点是管理和评价,非远程教育机构主要关注的是资源、学习者、技术与媒体。在覆盖6个年度热点主题的研究主体中,普通高校是绝对主力,其占比高达72.82%,电大系统占比10.72%。详见表10。

表10 2016年度研究主题与研究主体共现频次

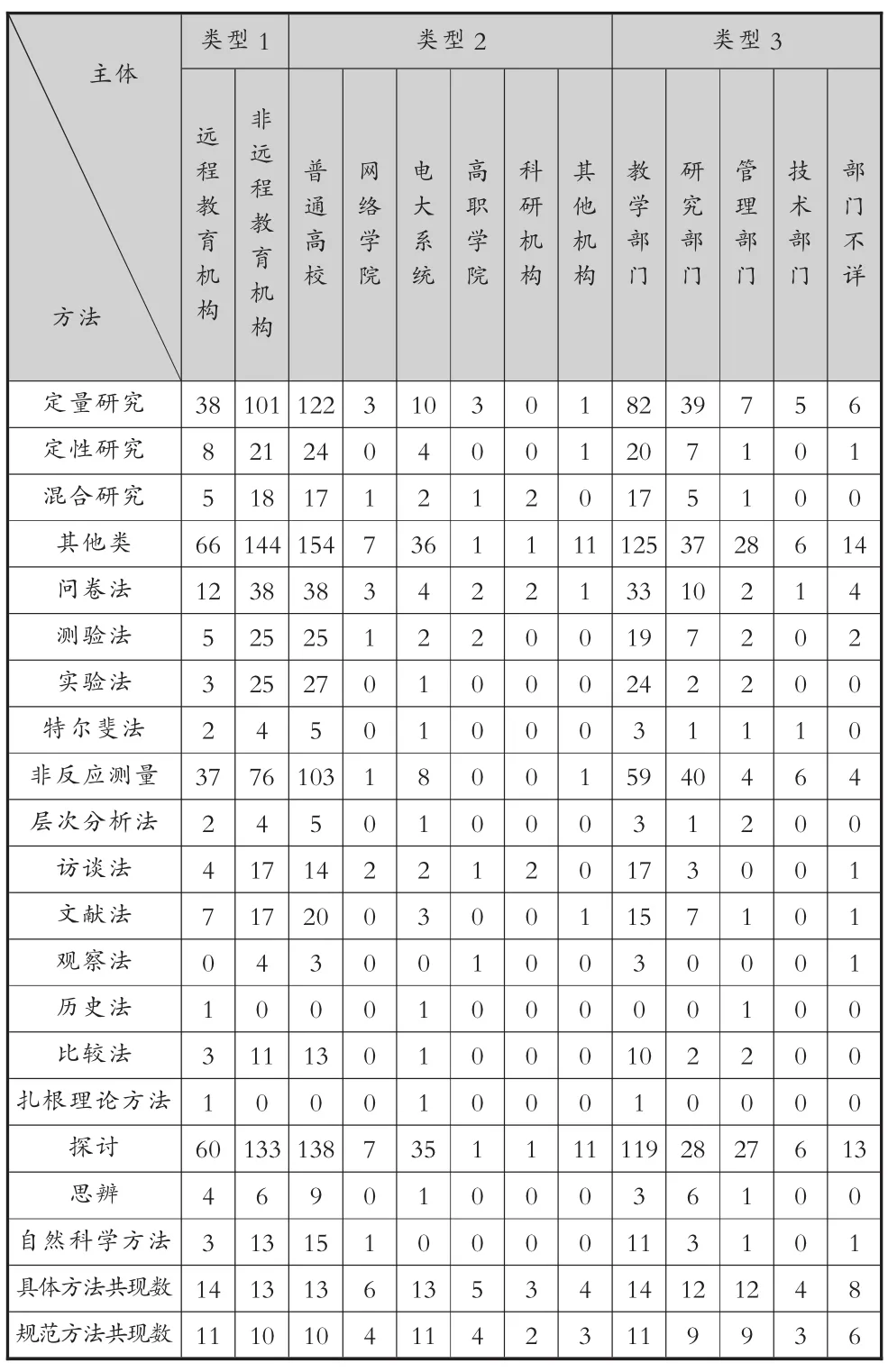

(四)研究方法与研究主体的共现分析

定量研究、定性研究、混合研究的应用主体依然是普通高校、电大系统、教学部门、研究部门。与具体规范方法共现数上,远程教育机构、电大系统均多于非远程教育机构、普通高校,这与上年度形成反转。详见表11。

表11 2016年度研究方法与研究主体共现频次

从规范研究方法应用占比来看,通过2013-2016年数据(以类型2为例)对比显示,普通高校近4年持续稳步上升;电大系统连续2年下降;网络学院则在连续2年下降后本年度略有回升。

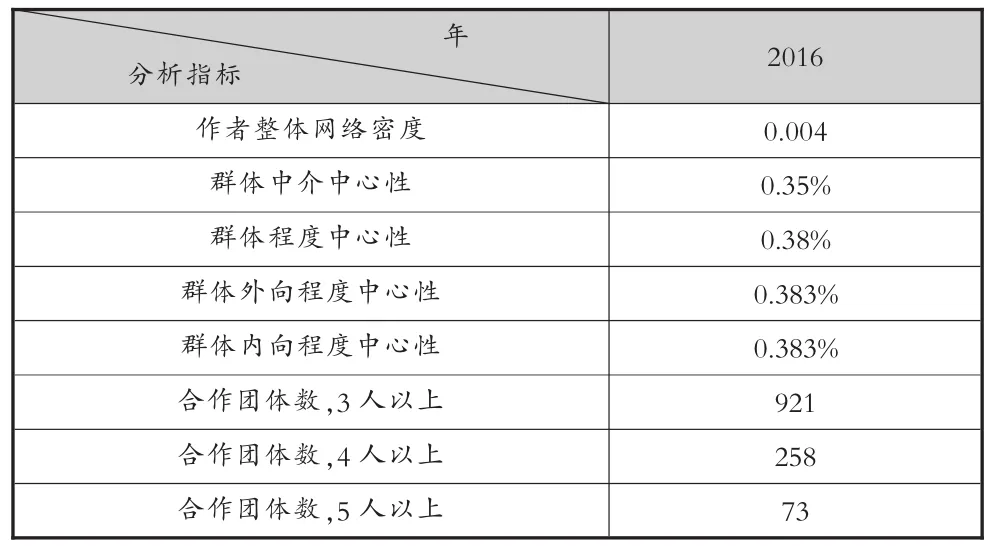

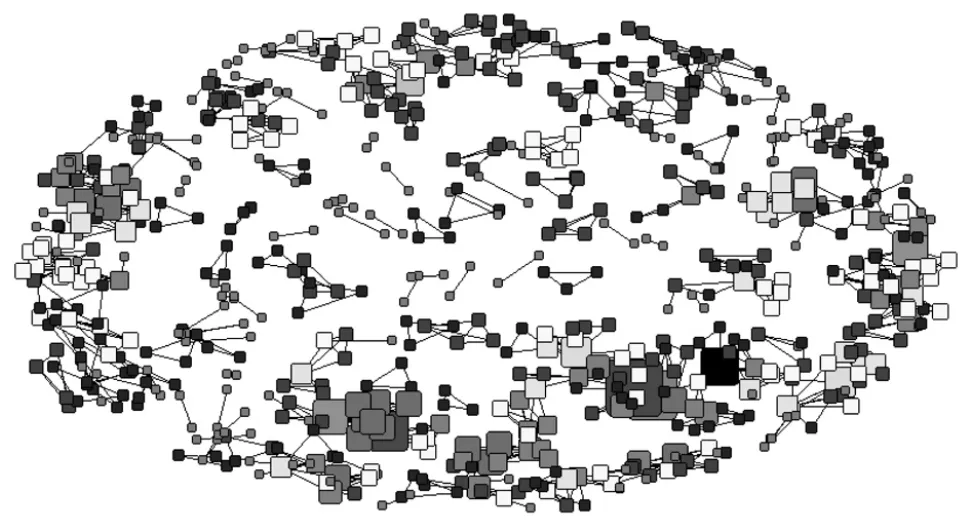

(五)作者整体网络分析

作者整体网络(768×768)的共现分析和合作团体分析结果见表12和图1。2013-2016年数据对比显示:作者整体网络密度持续缓慢上升,作者网络关系紧密趋势初显,但总体仍较松散;2016年度的合作团体数达近4年最高值(其中4人以上的合作团体数4年来稳健上升);群体中介中心性、群体程度中心性、内外向程度中心性等均有升有降,作者在整体网络中结对共现的“媒介者”中介能力总体依然较弱。

表12 2016年度作者整体网络分析

图1 作者整体网络关系图(Density=0.0040,图中隐藏了孤立点)

五、结论与讨论

(一)主题分布明显极化,理论研究仍亟需加强

2016年度,我国远程教育研究覆盖12个主题,依然重实践、轻理论。其中,远程教与学、管理、资源、学习者、技术与媒体、评价为热点主题,累计占比90.77%;基础理论研究依然非常薄弱,占比仅0.25%;各个主题下的理论研究累计占比13.47%,较往年有了大幅上升,但总体依然低迷。

综合2013-2016年情况来看,远程教与学、技术与媒体、管理、资源、学习者等5个主题是持续稳定的热点;MOOCs、网络课程、开放教育资源、翻转课堂、混合式学习、移动学习、在线学习、教学模式、交互、开放大学、学分银行和学习环境等12个关键词连续高频,是稳定的热点话题;基础理论、学科和专业建设、学习支持服务、从业人员、质量、远程教育应用等持续冷门。

从阶段发展来看,研究主题分布极化严重,且呈进一步加大的趋势。基础理论研究的持续薄弱,映射出研究者对我国远程教育普遍规律缺乏关注。伴随着“互联网+”时代的到来,适应学习需求变化的教学模式、支持服务、技术应用等不断革新代谢。理论研究是支撑学科不断走向成熟的重要保障,与其被动的跟随与应对实践的变化,不如主动顺应变革,在实践研究的基础上,进一步加强理论研究尤其是基础理论研究,以促进相关主题理论研究的增长,这将有助于切实提升远程教育的学科发展水平。

(二)方法应用不断规范,总体格局有待优化

本年度定量、定性、混合研究累计占比47.63%,达4年来的最高值。其中,定量研究占比连续4年上升;定性研究占比则连续4年下降;混合研究占比总体微弱上行后于今年略有下降;“其他类”研究4年来在起伏中总体呈下行趋势。

在规范研究方法的应用上,我国远程教育研究界越来越热衷于定量研究,这是一种跟随或是“时髦”?抑或定量研究将成为远程教育研究的主流方法?需要在未来作进一步的观察。可以肯定的是,定性研究与定量研究各据优势,能够彼此互补。对照定量研究的持续增长,在规范研究方法中的定性研究和混合研究比例的相对下降,提示我国远程教育研究界需要反思三类规范方法的辩证关系。三类规范方法之间的某种平衡,或许才是未来研究方法格局的应然走向。

(三)研究主体与实践主体分离加剧,作者队伍结构有待完善

数据显示,2013-2016年间作者规模变化不大,总数区间[732,796],其中192个作者是4个年度持续活跃的“老”作者;北京师范大学、华南师范大学等重点师范院校,北京、江苏等经济发达省份连续4年发文量前10;普通高校占比连续4年增长,是远程教育研究的绝对主力;电大系统总体下降趋势较为明显,2016年更是降至4年来的最低值 (12.97%),且首次跌出发文量前10单位榜;基金支持的合作研究占比呈现上升趋势,稳定成为远程教育研究活动的主要形式。

从学术生态的角度,实践主体与研究主体的一致,是一种自然健康的理想状态。在研究主体中,远程教育机构电大系统占比的下降趋势,非远程教育机构、普通高校占比的上升趋势,显示远程教育实践主体与研究主体的分离在不断加剧。远程教育机构、电大系统的年度占比总体式微,将深度影响我国远程教育研究与实践的健康发展。研究主体与实践主体分离的趋势如果得不到控制,最后只能让远程教育的研究与实践在相互漠视中渐行渐远。其有效对策莫过于理论与实践的相互亲近,推进远程教育机构与非远程教育机构,尤其是开放大学(广播电视大学)与普通高校的相互合作、优势互补。

此外,“老”作者群体占比既反映了我国远程教育研究共同体的稳定状态,同时也提示要处理好“固本”与“培新”的关系。在某种意义上,新作者群体的培育,关系到我国远程教育研究的未来。学界应在保持“老”作者群稳定的基础上,积极培育“新”作者群,以促进我国远程教育研究的持续健康发展。

2017年度我国远程教育研究将呈现怎样的继承与发展?我们将继续关注并适时报告。

[1][2][3]朱祖林,郭允建,朱晨灿,等.我国远程教育研究2013年度进展报告[J].远程教育杂志,2014(3):3-12.

[4]朱祖林,毕磊,汤诗华,等.我国远程教育研究2014年度进展报告[J].远程教育杂志,2015(6):3-15.

[5][155]朱祖林,毕磊,郭允建,等.我国远程教育研究2015年度进展报告[J].远程教育杂志,2016(5):13-26.

[6]陈丽,王志军.三代远程学习中的教学交互原理[J].中国远程教育,2016(10):30-37.

[7]王志军,陈丽,陈敏,等.远程学习中教学交互层次塔的哲学基础探讨[J].中国远程教育,2016(9):7-13.

[8]王志军.远程教育中“教学交互”本质及相关概念再辨析[J].电化教育研究,2016(4):36-41.

[9]田阳,冯锐.在线学习社区中社交学习策略研究[J].远程教育杂志,2016(1):37-45.

[10]胡来林,杨刚.基于网络化学习的教师知识转移实证研究[J].现代远程教育研究,2016(4):80-90.

[11]张家华,邹琴,祝智庭.基于Moodle平台的在线学习深度分析研究[J].电化教育研究,2016(12):46-51.

[12]陆星儿,曾嘉灵,章梦瑶,等.知识图谱视角下的MOOC教学优化研究[J].中国远程教育,2016(7):5-9.

[13]秦丹.社会认知理论视角下网络学习空间知识共享影响因素的实证研究[J].现代远程教育研究,2016(6):74-81.

[14]王靖,董玉琦,孔丽丽,等.网络学习社区中认知性存在的影响因素模型研究[J].中国电化教育,2016(8):41-46.

[15]胡凡刚,刘玮,孟志远,等.教育虚拟社区伦理失范影响因素实证分析[J].电化教育研究,2016(3):26-33.

[16]蔡建东,段春雨.高校教师网络教学的影响因素与提升策略——基于结构方程模型的实证研究[J].电化教育研究,2016(2):46-53. [17]郁晓华,江绍祥.社交网络影响在线自主学习课程完成的实证研究:基于学习分析的方法[J].电化教育研究,2016(8):31-39.

[18]吴江,陈君,金妙.混合式协作学习情境下的交互模式演化探究[J].远程教育杂志,2016(1):61-68.

[19]梁云真,赵呈领,阮玉娇,等.网络学习空间中交互行为的实证研究——基于社会网络分析的视角 [J].中国电化教育,2016(7):22-28.

[20]黄庆玲,李宝敏,任友群.教师工作坊在线讨论深度实证研究——以信息技术应用能力提升工程教师工作坊为例 [J].电化教育研究,2016(12):121-128.

[21]李梅,杨娟,刘英群.同伴在线互助学习交互行为分析[J].中国电化教育,2016(5):91-97.

[22]王志军,陈丽.cMOOCs中教学交互模式和方式研究[J].中国电化教育,2016(2):49-57.

[23]郑勤华,李秋劼,陈丽.MOOCs中学习者论坛交互中心度与交互质量的关系实证研究[J].中国电化教育,2016(2):58-63.

[24]孙洪涛,郑勤华,陈丽.中国MOOCs教学交互状况调查研究[J].开放教育研究,2016(1):72-79.

[25]吴南中.论在线学习范式的变迁:从自主学习到自适应学习[J].现代远距离教育,2016(2):42-48.

[26]刘春花,黄甫全,王晓芳.网络环境下知识建构学习的四种模式[J].电化教育研究,2016(9):41-47.

[27]王文君,杨永亮.基于微课资源的教师网络研修模式构建与活动设计[J].电化教育研究,2016(1):116-122.

[28]王小根,晋步,王书瑶.移动社会化网络环境下工作坊学习模型的构建[J].远程教育杂志,2016(2):32-38.

[29]张剑平,胡玥,夏文菁.集体智慧视野下的非正式学习及其环境模型构建[J].远程教育杂志,2016(6):3-10.

[30]付道明,吴玮.泛在学习活动的知识流模型建构——基于信息传播过程模式[J].远程教育杂志,2016(2):73-81.

[31]高扬.基于联通主义的MOOCs模式对教学效果的影响研究[J].中国电化教育,2016(7):69-72.

[32]杜世纯,傅泽田.基于MOOC的混合式学习及其实证研究[J].中国电化教育,2016(12):129-133.

[33]马红亮,袁莉,白雪梅,等.基于MOOC的中外合作混合教学实践创新[J].开放教育研究,2016(5):68-75.

[34]刘敏娜,张倩苇.国际高等教育领域移动学习研究:回顾与展望[J].开放教育研究,2016(6):81-92.

[35]马志强,孔丽丽,曾宁.国内外混合式学习研究热点及趋势分析——基于2005-2015年SSCI和CSSCI期刊论文比较[J].现代远程教育研究,2016(4):49-57.

[36]段春雨,蔡建东.国际泛在学习领域知识图谱研究[J].现代远程教育研究,2016(1):85-95.

[37]姜强,赵蔚,李松,等.个性化自适应学习研究——大数据时代数字化学习的新常态[J].中国电化教育,2016(2):25-32.

[38]段金菊,余胜泉,吴鹏飞.社会化学习的研究视角及其演化趋势——基于开放知识社区的分析 [J].远程教育杂志,2016(3):51-62.

[39]谢幼如,张惠颜,吴利红,等.以MOOCs为代表的在线教育教与学模式的理论分析[J].电化教育研究,2016(3):50-58.

[40]袁松鹤.凤凰城大学教学模式:促进学生学习参与和能力提升[J].中国远程教育,2016(4):52-61.

[41]衷克定,杨莉莉.人格类型理论视角下的在线学习活动设计验证[J].现代远程教育研究,2016(2):81-89.

[42]俞树煜,聂胜欣,王国华.促进批判性思维发展的在线学习活动设计:一项基于设计的研究[J].电化教育研究,2016(10):49-56.

[43]王国华,聂胜欣,袁梦霞,等.使用问题解决法促进批判性思维发展的研究——基于交互文本的分析[J].电化教育研究,2016(5):66-73.

[44]李新房,刘名卓,祝智庭.基于连通主义的双联通教学设计模型(SCCS)研究[J].远程教育杂志,2016(5):83-88.

[45]王敏娟,史蒂夫·施林希特恩梅尔,陈佳,等.文化适应学习模型:一个面向全球受众的创新教学设计模型[J].开放教育研究,2016(3):44-52.

[46]李士平,赵蔚,刘红霞,等.基于知识地图的自我导向学习设计与实证研究[J].电化教育研究,2016(5):74-81.

[47]牟智佳.学习者数据肖像支撑下的个性化学习路径破解——学习计算的价值赋予[J].远程教育杂志,2016(6):11-19.

[48]刘名卓,王永玲.MOOCs学习活动分类研究与设计分析[J].开放教育研究,2016(4):103-113.

[49]李胜波,陈丽,郑勤华.中国MOOCs课程设计调查研究[J].开放教育研究,2016(2):46-52.

[50]李彤彤,武法提.给养视域下网络学习环境的生态结构新解[J].电化教育研究,2016(11):51-59.

[51]杨现民,赵鑫硕,刘雅馨,等.网络学习空间的发展:内涵、阶段与建议[J].中国电化教育,2016(4):30-36.

[52]邓国民,韩锡斌,杨娟.基于全球开放教育资源的自主学习环境概念框架及其有效性[J].远程教育杂志,2016(3):88-95.

[53]王志军,陈丽,韩世梅.远程学习中学习环境的交互性分析框架研究[J].中国远程教育,2016(12):37-42.

[54]卢方,尹学松,张吉先.开放大学视域下的无缝学习环境设计[J].远程教育杂志,2016(2):39-48.

[55]童莉莉,侯晓歌.基于CPC模型的在线微课堂建设要素研究[J].中国电化教育,2016(11):115-118.

[56]董利亚,冯锐.在线学习社区培育与发展模型的构建及其策略研究[J].远程教育杂志,2016(2):98-105.

[57]付道明.泛在学习系统中知识流模型及其传播动力学机制研究[J].电化教育研究,2016(9):14-21.

[58]杨洁,白雪梅,马红亮.探究社区研究述评与展望[J].电化教育研究,2016(7):50-57.

[59]陈丽,林世员,郑勤华.“互联网+”时代中国远程教育的机遇和挑战[J].现代远程教育研究,2016(1):3-10.

[60]吴峰.美国高校远程研究生教育及启示[J].开放教育研究,2016(2):25-29.

[61]王正东.蝶变与涅槃:开放大学建设进程中广播电视大学的转型[J].远程教育杂志,2016(3):63-68.

[62]刘韬,郑海昊.互联网时代高等在线教育传播体系重构:基于间接网络效应理论[J].现代远程教育研究,2016(4):42-48.

[63]梁林梅,夏颖越.美国高校在线教育:现状、阻碍、动因与启示——基于斯隆联盟十二年调查报告的分析 [J].开放教育研究,2016(1):27-36.

[64]张亚斌,张建兴,韩瑞婷.识图时代开放大学的“技术性”远程教育合作文化能力构建[J].现代远距离教育,2016(5):38-45.

[65]龚祥国,郑绍红,康萍,等.开放大学课程体系改革的理念、框架与策略——基于层级化理念的探讨 [J].远程教育杂志,2016(1):76-81.

[66]王柱国,刘仁坤.秉承新理念构建新的人才培养模式——基于资历框架建设与开放大学质量提升的思考 [J].现代远距离教育,2016(6):30-35.

[67]詹立彩,陈凤燕,孟世敏.教育大数据视域下在线校园管理的技术支撑、动力结构与机制——基于系统动力理论研究范式[J].远程教育杂志,2016(6):70-77.

[68]袁松鹤,张红丽,张伟.美国凤凰城大学的商业模式与管理体制研究[J].中国远程教育,2016(12):51-61.

[69]李青,刘娜.MOOC的开发规划、团队组织与项目管理研究[J].中国远程教育,2016(6):60-67.

[70]殷丙山,郑勤华,陈丽.中国MOOCs证书授予及学分认定调查研究[J].开放教育研究,2016(2):30-37.

[71]郑勤华,张玄,陈丽.中国MOOCs发展评述与支撑制度研究[J].中国电化教育,2016(9):44-50.

[72]刘名卓.高校MOOCs运行机制的现状问题与改进建议[J].现代远程教育研究,2016(5):79-88.

[73]徐锦霞.开放教育资源的可持续商业模式研究[J].中国远程教育,2016(4):16-22.

[74]柯永红,陈卫军,王静,等.职业培训数字化资源共享模式研究——以世界银行贷款“数字化培训教学资源共享平台”项目为标本[J].中国远程教育,2016(9):65-70.

[75]王海东,韩民.学习成果认证制度相关概念及问题探讨[J].开放教育研究,2016(5):61-67.

[76]郭富强.学分银行模式下学习成果的认证和转换标准体系构建[J].中国远程教育,2016(2):34-42.

[77]吴遵民.论建设国家学分银行的路径与机制[J].开放教育研究,2016(1):43-49.

[78]李艳,张慕华.国际开放教育资源和慕课(MOOCs)研究文献计量分析(2000-2015)[J].远程教育杂志,2016(3):76-87.

[79]石小岑,李曼丽.国际MOOC研究热点与趋势——基于2013-2015年文献的Citespace可视化分析[J].开放教育研究,2016(1):90-99.

[80]谭玉,吕维霞,梁昊亮.大学职能视角下的MOOC角色定位与目标群体分析[J].现代教育技术,2016(9):93-98.

[81]向佐军.问题式学习慕课开发的原理与设计——以荷兰马斯特里赫特大学慕课为例[J].中国电化教育,2016(6):86-92.

[82]刘选.反思与观照:推进MOOC理性发展的理论给养[J].中国电化教育,2016(8):47-52.

[83]孟亚玲,魏继宗.MOOC本质新界说[J].电化教育研究,2016(7):43-49.

[84]胡世清,文春龙.我国微课研究现状及趋势分析[J].中国远程教育,2016(8):46-53.

[85]魏晓燕,杜荣.我国高校教师微课建设现状与对策研究——基于“第二届全国高校微课教学比赛”获奖作品的分析[J].中国远程教育,2016(7):67-72.

[86]郑小军.微课发展误区再审视[J].现代远程教育研究,2016(2):61-66.

[87]蒋立兵,陈佑清.面向深度学习的微课设计模型构建与应用[J].现代远距离教育,2016(3):34-40.

[88]穆肃,王孝金,周腾.多样化教育教学背景下的开放在线课程[J].现代远距离教育,2016(4):51-57.

[89]李松,陈莉,王然.实践导向的网络课程开发与实践[J].电化教育研究,2016(8):97-101.

[90]戴妍,袁利平.论主体间性网络课程及其建构路径[J].电化教育研究,2016(6):49-53.

[91]张岩,闪茜.网络课程内容组织的实效性研究——以北京开放大学的电子商务类课程为例[J].中国电化教育,2016(3):44-49.

[92]汪琼.解析HarvardX慕课预告片叙事结构[J].中国电化教育,2016(5):6-12.

[93]李青,刘娜.MOOC中教学视频的设计及制作方法——基于Coursera及edX平台课程的实证研究[J].现代教育技术,2016(7):64-70.

[94]王雪,王志军,候岸泽.网络教学视频字幕设计的眼动实验研究[J].现代教育技术,2016(2):45-51.

[95]成小娟,张文兰.近十年国外网络环境下学习动机研究的文献计量分析[J].中国远程教育,2016(12):43-50.

[96]张凯鑫,乜勇.国内关于网络学习风格的研究热点和趋势分析[J].现代远距离教育,2016(1):29-36.

[97]吴峰,王辞晓.五种不同模式下学习者在线学习动机测量比较[J].现代远程教育研究,2016(1):78-84.

[98]白倩,赵丽,张舒予.慕课的学习现状与反思——基于我国慕课学习者负动机影响因子的角度[J].现代教育技术,2016(12):65-71.

[99]傅蕾.开放教育学生心理健康服务需求与社会支持的相关研究[J].中国远程教育,2016(2):51-56.

[100]谢幼如,盛创新,杨晓彤,等.网络学习空间提升自我效能感的效果研究[J].中国电化教育,2016(1):34-40.

[101]李兴保,张婷婷,刘敏.虚拟学习社区中学习焦虑的影响因素研究[J].远程教育杂志,2016(6):55-62.

[102]马秀麟,毛荷,王翠霞.视频资源类型对学习者在线学习体验的实证研究[J].中国远程教育,2016(4):32-39.

[103]宗阳,郑勤华,陈丽.中国MOOCs学习者价值研究——基于RFM模型的在线学习行为分析[J].现代远距离教育,2016(2):21-28.

[104]张婧婧,蒋琪,查聿翀.MOOC论坛中“重要的”参与者发言特征分析[J].现代远距离教育,2016(5):31-37.

[105]杨根福.MOOC用户持续使用行为影响因素研究[J].开放教育研究,2016(1):100-111.

[106]张思,刘清堂,黄景修,等.中小学教师使用网络学习空间影响因素研究——基于UTAUT模型的调查 [J].中国电化教育,2016(3):99-106.

[107]李锐,倪传斌,肖巍,等.泛在学习理念下的交互英语平台持续使用影响因素调查研究[J].中国远程教育,2016(10):72-78.

[108]赵呈领,刘丽丽,梁云真,等.网络学习空间学生知识共享影响因素探析[J].开放教育研究,2016(3):82-88.

[109]高洁.在线学业情绪对学习投入的影响——社会认知理论的视角[J].开放教育研究,2016(2):89-95.

[110]尹睿,徐欢云.国外在线学习投入的研究进展与前瞻[J].开放教育研究,2016(3):89-97.

[111]曹帅,王以宁,徐鹏.学习分析技术的研究现状与未来趋势——基于2011-2015年LAK会议论文的分析[J].中国电化教育,2016(5):78-84.

[112]魏顺平.学习分析数据模型及数据处理方法研究[J].中国电化教育,2016(2):8-16.

[113]牟智佳,俞显.知识图谱分析视角下学习分析的学术群体与热点追踪——对历年“学习分析与知识国际会议”的元分析[J].远程教育杂志,2016(2):54-63.

[114]郭朝晖,王楠,刘建设.国内外自适应学习平台的现状分析研究[J].电化教育研究,2016(4):55-61.

[115]胡立如,张宝辉,周榕.从软件进化的视角看网络学习平台的演变趋势[J].电化教育研究,2016(1):72-78.

[116]李炜,周晓军,张润芝,等.远程汉语微课程教学专家系统设计研究[J].现代远程教育研究,2016(4):103-112.

[117]陈硕,沈光辉.开放大学教学资源配送管理云平台的设计与实践[J].中国远程教育,2016(5):57-63.

[118]应悦,张翼翔.远程教育管理微信云服务平台的设计与构建——以浙江广播电视大学“微电大”微信云平台为例[J].中国远程教育,2016(10):64-71.

[119]田嵩.基于轻应用的移动学习内容呈现模式研究——以“瀑布流”式布局体验为例[J].电化教育研究,2016(2):31-37.

[120]郁晓华,黄沁,张莹渊,等.Cloud Card对个人学习空间建设的新启示[J].中国电化教育,2016(2):41-48.

[121]方海光,陈俊达,詹伟华,等.基于xAPI标准数据的交互式学习资源设计研究[J].中国电化教育,2016(12):78-82.

[122]郑勤华,陈耀华,孙洪涛,等.基于学习分析的在线学习测评建模与应用——学习者综合评价参考模型研究 [J].电化教育研究,2016(9):33-40.

[123]毛刚,刘清堂.融入学习分析的网络学习评价模型与应用研究[J].远程教育杂志,2016(6):20-27.

[124]冯晓英,郑勤华,陈鹏宇.学习分析视角下在线认知水平的评价模型研究[J].远程教育杂志,2016(6):39-45.

[125]郑勤华,孙洪涛,陈耀华,等.基于学习分析的在线学习测评建模与应用——综合建模方法研究 [J].电化教育研究,2016(12):40-45.

[126]李爽,王增贤,喻忱,等.在线学习行为投入分析框架与测量指标研究——基于LMS数据的学习分析[J].开放教育研究,2016(2):77-88.

[127]傅钢善,佟海静.网络环境下有效学习评价指标体系构建研究[J].电化教育研究,2016(8):23-30.

[128]马志强,龙琴琴,王靖,等.促进知识表征的在线协作评价机制研究[J].远程教育杂志,2016(4):93-101.

[129]宗阳,郑勤华,张玄,等.学习分析视角下MOOCs形成性测试难度系数研究[J].远程教育杂志,2016(3):96-103.

[130]马志强,王靖,许晓群,等.网络同伴互评中反馈评语的类型与效果分析[J].电化教育研究,2016(1):66-71.

[131]马玉慧,赵乐,刘晴.在线同伴评价的影响因素及其促进策略研究[J].电化教育研究,2016(3):108-114.

[132]张琪,杨玲玉.e-Learning环境学习测量研究进展与趋势——基于眼动应用视角[J].中国电化教育,2016(11):68-73.

[133]陈耀华,郑勤华,孙洪涛,等.基于学习分析的在线学习测评建模与应用——教师综合评价参考模型研究[J].电化教育研究,2016(10):35-41.

[134]孙洪涛,郑勤华,陈耀华,等.基于学习分析的在线学习测评建模与应用——课程综合评价参考模型研究[J].电化教育研究,2016(11):25-31.

[135]张晓梅,钟志贤,沈建华.面向“一村一名大学生计划”的远程开放教育教学质量评价体系研究 [J].中国远程教育,2016(1):32-40.

[136]冯锐,董利亚,李闻.专题教育社区评价指标体系建构的方法研究[J].中国电化教育,2016(12):44-51.

[137]方旭,崔向平,杨改学.慕课学习支持服务满意度研究——基于结构方程模型的视角[J].开放教育研究,2016(5):76-85.

[138]马秀麟,毛荷,王翠霞.从MOOC到SPOC:两种在线学习模式成效的实证研究[J].远程教育杂志,2016(4):43-51.

[139]李晓娟,杨斌,王永固.虚拟学习社区中基于社会网络的知识共享绩效测评系统研究[J].远程教育杂志,2016(3):42-50.

[140]沈良忠,昝乡镇.基于三维度视角的Moodle课程综合评价系统研究[J].中国远程教育,2016(11):71-76.

[141]李五洲,汪基德.基于模糊综合评价法的MOOC适切性研究——以“现代教育技术”课程为例[J].电化教育研究,2016(12):60-66.

[142]马池珠,王宏,秦路.基于Moodle平台的农民远程培训模式的实验验证及评价[J].中国电化教育,2016(3):50-56.

[143]卢文辉,张建飞,吴伟赋,等.开放教育服务学习型社会建设的创新与展望——浙江广播电视大学的探索[J].远程教育杂志,2016(2):49-53.

[144]张杰夫.全日制远程教学有效促进边远、民族地区教育发展的成因与启示[J].中国电化教育,2016(12):59-66.

[145]李令群.国家开放大学学分银行质量保证体系初探[J].中国远程教育,2016(6):73-78.

[146]沈欣忆.我国高等远程教育质量保证要素差异性分析[J].中国电化教育,2016(6):93-99.

[147]谢洵,郑勤华,陈丽.“学习支持服务”第三方质量监测研究[J].中国远程教育,2016(6):28-35.

[148]王正东.论中介组织在英国远程教育质量保障中的作用与启示[J].中国电化教育,2016(6):100-107.

[149]陈君贤.“知识人”社会角色分类方法的启示——基于开放大学教师专业发展的研究视角[J].远程教育杂志,2016(6):78-85.

[150]郑燕林,李卢一.MOOC教师教学领导力:内涵与自我提升策略[J].中国电化教育,2016(1):116-123.

[151]岳群智,王爱华.教师TPACK发展的心理动力分析[J].开放教育研究,2016(6):112-118.

[152]刁楠楠,熊才平,丁继红,等.基于智慧信息推送的个性化学习服务实证研究——以“文献选读与论文写作”课程为例[J].中国远程教育,2016(3):22-27.

[153]王建英.新西兰开放理工学院提高学生参与度学习支持计划的探析与启示[J].中国远程教育,2016(8):21-26.

[154]冯晓英,刘月,宋琼,等.国际远程教育领域相关性研究应用图景——基于国际远程教育学术期刊的质性元分析[J].现代远程教育研究,2016(3):47-58.

[156]陈丽.“互联网+教育”的创新本质与变革趋势[J].远程教育杂志,2016(4):3-8.

2016 Annual Review on Distance Education Research of China Bi Lei1,Zhu Zulin2,Guo Yunjian3,Tang Shihua1&Liu Shengfeng4

(1.Institute of Modern Distance Education,Anhui Radio and TV University; 2.E-learning Resource Center,Anhui Radio and TV University; 3.Headmaster’s Office,Anhui Radio and TV University; 4.School of Education Science,Anhui Radio and TV University,Hefei Anhui 230022)

The status of distance education research of China in 2016 is quantitatively analyzed and reviewed by adopting the research design of our series of research and comparing with the data of 2013-2015.We found that: (1)The distribution of research topics is extreme.The practice research is continuously paid more attention to,while the theory research is still ignored.Distance teaching and learning,technology and media,management,resource,and learner continue to be the annual hot topics.MOOCs,network course,open education resources,flipped classroom,blended learning,mobile learning,online learning,teaching model,interactive,Open University,credit bank,and learning environment are continuous high frequency keywords.(2)The application of research methods constant norms,the total proportion of quantitative,qualitative and mixed research is uptrend,and quantitative research continues to be majority absolutely.(3)The separation between principal researcher and principal practitioner is intensifying,the proportion of traditional universities has been increasing year by year,while the proportion of the Radio and Television Universities that specializes in distance education has been decreased significantly.

Distance education;Research topic;Research method;Principal researcher;Co-occurrence analysis

G728

A

1672-0008(2017)05—0015—12

所在单位具体分布在26个省份。发文量前10的省份累计发文331篇(占比82.54%,为4年来最高)。其中,北京的占比连续4年排在首位,5个省、2个直辖市的占比连续4年位居前10。详见表4。

2017年8月16日

责任编辑:陈 媛

本文系全国教育科学规划教育部重点课题“成人在线学习心理与行为的监控与评价研究”(GKA103007);安徽省高校人文社会科学研究重点项目“基于学生体验的远程教育质量评价研究”(SK2017A1023),“成人远程学习者专业认同的理论与实证研究”(SK2017A1024)的研究成果。

[作者简介]

毕磊,安徽广播电视大学现代远程教育研究所讲师,研究方向:教育心理学、教育评价;朱祖林,教授,安徽广播电视大学学习资源中心主任,研究方向:现代远程教育、在线学习心理;郭允建,安徽广播电视大学办公室馆员,研究方向:现代远程教育;汤诗华,安徽广播电视大学现代远程教育研究所讲师,研究方向:远程学习者、远程教育研究方法;刘盛峰,安徽广播电视大学教育科学学院院长,副研究员,研究方向:远程教学。