长江经济带产业结构调整的节能效应研究

2017-10-09王钰莹

王钰莹 何 晴

(1.重庆工商大学 经济学院,重庆 400067;2.四川大学 经济学院,四川 成都 610065)

长江经济带产业结构调整的节能效应研究

王钰莹1何 晴2

(1.重庆工商大学 经济学院,重庆 400067;2.四川大学 经济学院,四川 成都 610065)

长江经济带作为我国综合实力最强、战略支撑作用最大的战略区域之一,其发展潜力巨大,如何实现经济发展与资源环境相适应,走出一条绿色低碳循环发展的道路是今后一段时期内长江经济带亟须探寻的关键所在。运用LMDI模型将1996~2014年长江经济带上中下游共11省市的能源消耗增量分解为规模效应、结构效应和强度效应,结果显示:长江经济带上中下游地区规模效应和强度效应分别体现了促进能源消耗增加和减少的主导作用,而结构效应对能源消耗的影响相对较弱,其中下游地区较中上游地区相比,其单位能耗、产业结构调整、产业内能源利用技术均明显优于中上游地区。由此,根据模型运算结果,提出加快产业转型升级,深化创新驱动,承接产业转移等政策建议,以期能促进长江经济带实现节能减排、绿色发展。

长江经济带;对数平均数迪氏指数因素分解法;节能

一、长江经济带产业结构调整的背景及相关研究

依托长江黄金水道打造中国经济新支撑带,是我国适应经济新常态,拓展东西开发轴线的重要战略。2014年9月,国务院出台《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》,标志着长江经济带战略正式进入筹划实施阶段。2016年初,习近平在重庆调研时指出,“推动长江经济带发展必须坚持生态优先、绿色发展的战略定位,要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发。”并提到,“有条件的地区率先形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式。”2016年5月,国务院正式印发《长江经济带发展规划纲要》,提出“推动沿江产业结构优化升级”,“促进中上游地区有序承接产业转移”并“在保护生态的条件下推进发展,实现经济发展与资源环境相适应,走出一条绿色低碳循环发展的道路”。目前,我国正处于工业化快速推进与资源环境约束日益趋紧的关键时期,长江经济带作为我国最具发展潜力的区域之一,其产业结构特征明显,能源消耗强度溯江而上逐渐增加。到底是什么原因促使了长江经济带能源消耗形成这种特征,值得探讨。

《中华人民共和国节约能源法》对“节能”给出明确定义,节能是指加强用能管理,采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施,从能源生产到消费的各个环节,降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费,有效、合理地利用能源。“减排”是指二氧化碳排放量和主要污染物排放总量的减少,减排对象是二氧化碳、化学需氧量、二氧化硫、氨氮和氮氧化物排放量。学者们对影响我国实现节能减排目标的因素进行了深入探索,张瑞等[1]、于左等[2],[3]、肖挺等[4]对我国产业结构变动和能源消耗数据进行实证研究后得出结论,调整优化产业结构,提高第三产业比重是我国进行节能减排的重要途径,更多的学者和团队如郭广涛等[5]、向其凤[6]、王班班[7]、天津经济课题组[8]着眼于我国省际与区际的实证分析,并得到相同结论。但与此同时,也有不少学者,如史丹[9]、郭朝先[10],[11]认为产业结构调整对中国节能减排的影响逐渐减小直至消失,且结构调整的效率较低,甚至有学者认为会产生负效应。后来,有学者转向对节能减排的其他影响因素的研究,何小钢[12]认为节能技术进步对节能减排有显著的正向影响,张国兴等[13]认为建立完善的节能减排政策体系是我国节能减排面临的首要问题。学者们就地区节能减排已经做了丰富的研究,为进一步探索奠定了深厚的基础,但文献中涉及长江经济带的相关研究较少,有鉴于此,笔者将采用能源分解研究中常使用的对数平均迪氏指数法(LMDI),对1996年以来长江经济带上中下游地区三次产业能源消耗增量进行分解,并对各区域不同影响因素所带来的节能效应进行分析,在此基础上根据研究结果提出长江经济带实现绿色发展的政策建议。

二、长江经济带能源消耗研究方法选择与数据说明

长江经济带覆盖我国11个省市,分别为上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南和贵州*引自《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》。,国土面积约205万平方公里,常住人口为58768万人,分别占全国比重为21.35%和42.75%。2015年实现GDP 305338亿元,占全国比重为42.75%;实现人均GDP51956.51元,为我国人均GDP的1.04倍;实现地方公共财政收入37314.2亿元,占我国比重为44.97%。*数据来源于《中国统计年鉴2016》。如今,长江经济带已发展成为我国综合实力最强、战略支撑作用最大的战略区域之一,但其内部却普遍存在着较大的梯度差距,且省际之间的联系强度受地理因素影响。因此综合考虑,将长江经济带分为上、中、下游省市分别进行研究。下文将长江经济带依次划分为:下游地区:上海、江苏、浙江、安徽;中游地区:江西、湖北、湖南;上游地区:重庆、四川、贵州、云南。

(一)研究方法

能源研究领域研究方法众多,笔者认为可取的方法应具备以下4个基本要素:完备的理论基础、良好的适应性(针对具体数据和问题)、广泛的应用性(能应用与多学科多领域)、结果易于理解与预期。新加坡国立大学工业与系统工程学系的B.W.Ang教授从1994年至今都在对能源消耗及温室气体排放领域进行连续研究。Ang[14]分析讨论了指数分解分析(IDA)中两大类分解方法:Divisia指数类法和Laspeyres指数类法。通过对4种分解法的理论推导、举例说明、结果对比以及应用情况进行详细分析后,选择了LMDI作为指数分解分析中的推荐方法。LMDI有别于其他分解法,具备以下显著优点:方法通过了因素差异测试和时间差异测试;分解结果为完美分解,无不能分解的残余项;乘法分解法与加法分解法之间具有简明关系,ΔVtot/lnDtot=ΔVxk/lnDxk;乘法分解法具备加法特性,ln(Dtot)=ln(Dx1)+…+ln(Dx3)。Ang还针对增量分解中出现零值和负值的情况(本文数据不涉及)进行了讨论,并给出解决办法。*若分解对象出现0值,将0值由一个10-20到10-10之间的极小正值替代。

因此,LMDI以其良好的适应性,易于与多种模型结合,被多国机构和学者,如美国能源局、欧洲SAVE工程、亚洲太平洋能源研究中心、Ang等,应用于能源效率的研究。我国学者将LMDI广泛应用于资源消耗、温室气体排放、交通运输、城镇化等领域。LMDI现已得到学术界广泛认可,并且其应用领域正在进一步拓宽,笔者将采用LMDI对长江经济带能源消耗增量进行分解研究,分解模型如下。

指数分解分析定义为:

设能源消耗总量是由n个产业或部门构成。式(1)中,E为能源消耗总量,Ei为第i产业或部门的能源消耗量;Q为产出总量,Qi为第i产业或部门的产业增加值;Si为第i产业或部门增加值占总产出的比重;I为总能源消耗强度,Ii为第i产业或部门的能源消耗强度。

从基期到T期,能源消耗变动的“加法分解”和“乘法分解”分别为:

式(2)和式(3)中,角标为tot的部分表示能源消耗的总变化情况;角标为act,str和int的分解部分分别表示总产出水平(规模效应)、产业结构(结构效应)和产业能源强度(强度效应)对能源消耗变动的影响程度,效应大于0(加法)或1(乘法)表示该效应促进能源消耗的增加,反之亦然*在ex函数中,当ex>1时,x>0,表示促进能源消耗增加;当ex<1时,x<0,表示促进能源消耗减少。;角标为res的部分表示不能分解的残余项。因LMDI为完美分解,故ΔEres=0,Dres=1。

两分解等式右侧计算公式如下:

加法分解:

乘法分解:

(二)数据来源及其处理方式

使用的数据均来自历年《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》以及历年各省(市)统计年鉴,基于数据的可获得性和完整性,除特别说明外,研究时间范围为1996~2014年。采用的主要变量是长江经济带各省(市)各年份的地区生产总值、三次产业增加值*为消除价格因素对GDP的影响,文中GDP均采用以1978年价格水平折算所得的实际GDP。及其对应的能源消耗量*由于煤炭是我国最重要的基础能源,以煤炭为代表的化石能源作为我国能源的主体地位短期内还难以改变。因此,文中的能源消耗量以煤合计(实物量)为标准,以万吨标准煤为标准。。生产用能源消耗表示被用于生产的能源消耗,是指由当年终端消耗量除去生活消费所剩部分*长江经济带各省(市)能源终端消耗量与生活用能源消耗量均可在各年《中国能源统计年鉴》中查询。。

长江经济带上中下游生产用能源消耗的分解中,将三次产业依次划分为:第一产业:农、林、牧、渔、水利业;第二产业:工业和建筑业;第三产业:交通运输、仓储和邮政业、批发、零售业和住宿、餐饮业和其他第三产业。

三、运用LMDI模型分解长江经济带生产用煤炭能源消耗

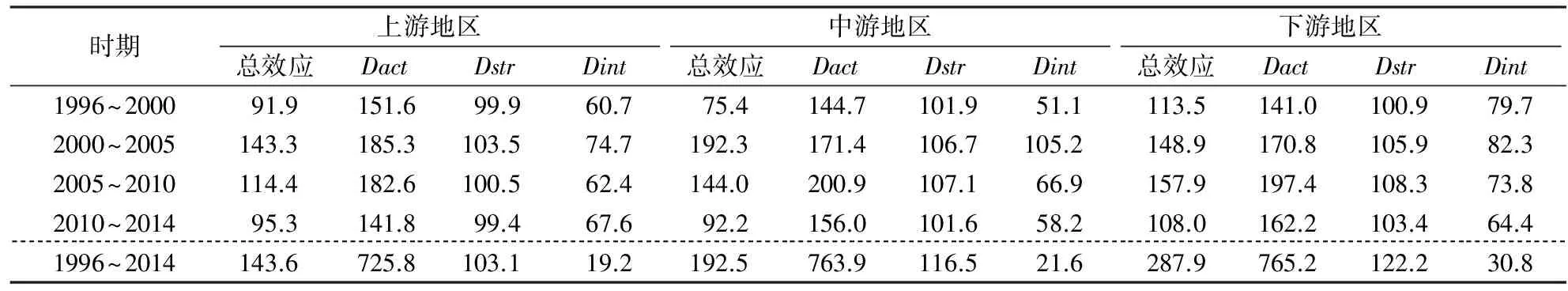

根据所获原始数据,并对其进行基础运算后,采用LMDI分解方法并借助相关软件,对长江经济带1996~2014年的煤炭能源消耗进行了“加法分解”和“乘法分解”,结果见表1~表5。

表1 生产用煤炭能源消耗的加法分解(万吨标准煤)

续表1年份上游地区总效应△Eact△Estr△Eint中游地区总效应△Eact△Estr△Eint下游地区总效应△Eact△Estr△Eint20111176146215-30222732267180-1741176146215-3022012-10141300-32-22821321208087-847-10141300-32-22822013-7201217-8-1929-5343165026-7020-7201217-8-19292014-1111040-55-10965481311-5-758-1111040-55-1096

表2 生产用煤炭能源消耗的乘法分解 %

表3 1996~2014年生产用煤炭能源消耗的加法分解(万吨标准煤)

表4 1996~2014年生产用煤炭能源消耗的乘法分解 %

表5 1996~2014年万元GDP能耗变化情况 %

笔者根据我国“五年计划”实施期限以及分解情况,将1996~2014年划分为几个阶段。

“九五”时期(1996~2000年)是总体能耗强度下降幅度最大的时期,上中下游地区分别下降了19.6%、47.9%、39.4%,在能源消耗降低的同时总产值表现为不断提高的趋势,这一时期内强度效应分别使上中下游地区减少能源消耗1368.6万吨标准煤、4329.7万吨标准煤、4513.3万吨标准煤,对应乘法分解中的强度效应分别为79.74%、51.13%和60.73%;上中下游地区的结构效应分别为:54.7万吨标准煤、121.6万吨标准煤、-11.5万吨标准煤。说明长江经济带上中下游地区在这一时期内,产业内部能源消费效率的提高使能源消耗大幅下降,而产业结构变动所带来的节能效果并不明显。

“十五”时期(2001~2005年)总体能耗强度有小幅上升,除下游地区下降22.7%外,中上游地区分别增长了12.2%和8.2%,上中下游地区产业结构变动均带来了能源消耗的增加,分别增加了451.9万吨标准煤、507.4万吨标准煤、363.7万吨标准煤。强度效应表现了对能耗下降正的影响,上游和下游地区产业内能源利用效率的提高使能源消耗分别减少了1536.0万吨标准煤、3049.6万吨标准煤,而中游地区增长了398.4万吨,但在规模效应强大的正向作用下,能源消耗总量均呈现增长趋势,导致上中下游地区能源消耗总量分别增长了49%、92%、43%。这一时期内,上中下游地区与“九五”时期相比,能源消耗趋势有了明显上升的转变,经济规模的迅速扩大开始逐渐成为形成这一趋势的主导因素。

“十一五”时期(2006~2010年)总体能耗强度呈现下降趋势,但下降趋势有所放缓,其中上游地区有明显的调整过程。中上游地区的结构效应出现了明显上升,分别为“十五”时期的2.14倍和1.75倍,下游地区结构效应的正向影响逐渐减弱。产业内的能源利用效率在这一阶段有了显著的提高,上中下游地区的强度效应分别使能源消耗减少了3687.7万吨标准煤、5205.4万吨标准煤和6285.9万吨,对应的乘法分解分别为:73.8%、66.9%和62.35%,在其作用下,上中下游地区的总体能耗强度分别下降了20.2%、28.4%和37.4%,这一幅度小于“九五”时期的变动。

“十二五”时期(2011~2015年)总体能耗强度下降较快,产业结构的调整使中上游地区分别增加了524.3万吨标准煤和235.7万吨标准煤的能源消耗,与“十一五”时期相比增幅减弱,而下游地区结构效应重新变为负向影响,使能源消耗减少了80.5万吨标准煤。这一时期经济增速放缓,规模效应的影响能力减弱,而产业内部能源利用效率的进一步提高,使强度效应更大发挥了减少能耗的影响力,在两者的共同作用下,长江经济带上中下游地区能源消耗增量出现负值或增幅减缓,中下游地区分别减少能源消耗1201.6万吨标准煤和669.2万吨标准煤,虽上游地区增加了1207.6万吨标准煤,但其增幅也小于“十五”和“十一五”时期,上中下游地区能耗强度也在两种效应的共同作用下分别下降了33.8%、40.9%和32.8%。

综合来看,在1996~2014年间,促使长江经济带上中下游地区能源消耗减少和单位能耗降低的因素中,强度效应体现了主要作用,结构效应的影响相对较小,甚至在较多年份出现了提高能源消耗的作用。根据计算结果显示,与1996年相比,2014年上中下游地区能耗强度分别下降了62.8%、75.3%和80.3%,而产业结构变动促进了能源消耗的增加,对应的乘法分解结果分别为122.2%、116.45%和103.07%,产业内部能源利用效率的提升体现了促进能源消耗减少的主导作用,强度效应的乘法分解结果分别为30.78%、21.64%和19.2%。

对长江经济带上中下游地区能源消耗进行进一步分析,可归纳出以下特点。

(一)下游地区“走在前面”,中上游地区“仍在爬坡”

根据长江经济带上中下游地区的能源消耗总量计算可得,19年间,下游地区增加了4115万吨标准煤消耗,中上游地区分别是下游地区的1.7倍和2.6倍,并且下游地区从2010年开始,总效应开始连续为负值(煤炭消耗下降),而中上游地区总效应仍为正值(煤炭消耗增加)。说明下游地区在节约能源方面是走在中上游地区的前面,并且中上游地区还没有减少能源消耗的趋势。在规模效应方面,通过图1可明显观察出,规模效应呈S型变化趋势。1996~2007年期间,长江经济带上中下游地区同步经历了规模效应下降到上升的过程,其中下游地区一直高于中上游地区,说明这段时间内上中下游地区的经济增速也同时经历了下降到上升的过程,并且由于经济总量大,下游地区规模效应带来的煤炭消耗增速在2007年之后较中上游地区提前放缓,而中上游地区煤炭消耗增速直到2011年才开始下降。

图1 长江经济带上中下游地区规模效应

(二)三种效应对能源消耗增量的影响存在极化差异

从实证结果来看,三种效应对长江经济带上中下游地区能源消耗增量的影响大小依次为:规模效应(+)、强度效应(-)和结构效应(+)。三种效应在1996~2014年间对能源消耗增减的贡献如表6所示。正向贡献(能源消耗增加)中,规模效应贡献由上游地区到下游地区依次增加,比重均超过80%,下游地区接近96%,说明经济规模的大小对能源消耗量的影响很大,且能源消耗与经济增速呈正相关性;结构效应的正向贡献由上游地区到下游地区依次减少,由于第二产业(尤其是工业)的能源消耗量远远超过一三产业,上游地区与其他地区相比,第二产业比重大,能耗高,并且比重还在不断提升,因此结构效应的影响力与产业间及其内部结构的调整密切相关;强度效应的正向贡献率呈现为上游大于中游大于下游,并且上游地区的强度效应正向贡献超过其结构效应1149.3万吨标准煤,说明上游地区的能源消耗强度要明显大于中下游地区,且在1996~1998年和2001~2003年期间一二产业能源消耗强度有明显的上升趋势,导致强度效应在此期间内正向影响不断上升,因此调整不同产业的能源消耗结构是降低能源消耗强度的关键。强度效应作为第二大影响效应,在负向贡献(减少能源消耗)中占有绝对影响力,长江经济带上中下游地区强度效应的负向贡献依次增加,贡献率均接近100%,强度效应抵消了绝大部分规模效应增加的能源消耗。在实证时间范围内,有80%的年份强度效应为负,即在80%的年份中,能源消耗强度较上一年份有所减少,从而强度效应持续促进能源消耗的降低,因此在调整好产业结构的基础上,充分结合强度效应的节能效果,将是促进能源消耗减少的重要方式。

表6 1995~2014年长江经济带上中下游地区能源分解贡献率

(三)第二产业能源消耗强度降低是强度效应连年为负的主要原因

具体分析长江经济带内各地区能源消耗其强度对强度效应的影响,上中下游地区能源消耗加法分解趋势如图2~图4所示。

图2 上游地区加法分解情况

图3 中游地区加法分解情况

图4 下游地区加法分解情况

下游地区三次能源强度都远低于中上游地区,并且其波动较小,并且在2004年之后波动更小。分产业来看,下游地区第一产业能源强度一直保持在0.5以内;第二产业下降趋势较为明显,但相比中上游地区波动仍然较小,从1996年的2.256下降到2014年的0.435,下降了80.7%,年均下降率为8.3%,并且在第二产业比重稳步提升的阶段,说明下游地区的能源使用效率在明显的提高;第三产业能源强度与第一产业相比更低,但其下降幅度最大,19年间,下游地区第三产业能源消耗降低了8%,产出增长了5.8倍,能源强度下降了88.3%,说明能源使用效率最高的是第三产业。

中上游地区产业能源强度变化情况相似,具体呈现以下特点:中上游地区第一产业能源强度下降的趋势不明显,部分年份还有上升的趋势;两地区第二产业能源强度下降幅度明显,中上游地区第二产业能源强度分别从1996年的5.9、5.06,下降到2014年的1.03和1.31,分别下降了82.5%和74.1%,证明中游地区第二产业的能源效率提升快于上游地区;中游地区的第三产业能源强度变化为波动上升,从0.285到0.386上升了35.4%,上游地区的第三产业从0.68到0.44下降了35.3%,且两地区第三产业能源强度逐步趋近。

强度效应的负值与各产业能源强度的下降密切相关,能源强度下降幅度越大,强度效应的负向影响(降低能源消耗的效率)就越大。因此综合看来,下游、中游地区第二产业的能源强度下降幅度都超过了80%,上游地区也接近80%,且第二产业的能耗最大,两个因素的共同作用,使强度效应成为促使能源消耗下降的唯一决定性因素。第一三产业的能源强度基本处在较低水平,或在研究范围内都处在较稳定的波动范围内,且第三产业能源消耗可控性较强,因此第一三产业作为降低能源的动力来源不容忽视。

四、结论与启示

长江经济带11省(市)从工业发展阶段来看,上中下游地区分别处于工业化初期、中期和后期,各地区发展模式不同,导致了长江经济带内部存在明显的梯度差距,因此长江经济带要实现良好的生态环境与能源节约所需调整时间较长。根据笔者分析所得结论,为长江经济带实现“绿色发展”,给出以下建议。

第一,坚持绿色发展,加快产业转型升级。一方面应努力在高污染、高耗能的重工业领域进行资源整合,淘汰相关落后产能;另一方面应注重产业改造提升,促进产品升级换代。

第二,深化创新驱动,提高科技水平,发展高新技术产业。长江经济带上中下游地区强度效应在促进地区能源消耗减少中体现了绝对主导作用,而中上游地区尤其是江西、贵州、云南等省份产业内科技水平与能源利用效率要明显低于下游地区,下游地区创新效率高、科技活力强,尤其是上海,应当发挥辐射带动作用,加强与沿江其他省市全面创新改革试验区、国家自主创新示范区以及国家级高新区等合作,在集成电路、生物医药、智能机器人、航空装备等重点领域开展技术攻关,强化创新基础平台的建设。

第三,承接产业转移,实现产业跨区域流动。下游地区的大部分产业的竞争力已经逐渐减弱,应积极引导资源加工型、劳动密集型以及拉动内需的资金、技术密集型产业向中上游地区转移,而下游地区投资环境已发展成熟,适宜承接国际产业转移中的高端制造业和先进现代服务业。并且,要将中上游地区资源环境承载能力作为重要依据,对工业企业转移设置高转入门槛,严禁高污染工业企业向长江中上游地区进行转移。

[1]张瑞,丁日佳,尹岚岚.中国产业结构变动对能源强度的影响[J].统计与决策,2007(10).

[2]于左,孔宪丽.产业结构、二氧化碳排放与经济增长[J].经济管理,2013(7).

[3]于左,孔宪丽.产业结构、经济增长与中国煤炭资源可持续利用问题[EB/OL].http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri:(4be69 efd37f2cab5f8066e23df7cc803)&filter.

[4]肖挺,刘华.产业结构调整与节能减排问题的实证研究[J].经济学家,2014(9).

[5]郭广涛,郭菊娥,席酉民,等.西部产业结构调整的节能降耗效应测算及其实现策略研究[J].中国人口·资源与环境,2008(4).

[6]向其凤,马晓兰.云南工业能源消费的效应分解分析[J].云南财经大学学报,2009(3).

[7]王班班,齐绍洲.中国工业技术进步的偏向是否节约能源[J].中国人口·资源与环境,2015(7).

[8]天津经济课题组,曲宁,张丽恒,等.节能减排与调整升级[J].天津经济,2012(1).

[9]史丹.转轨时期我国能源瓶颈缓解的影响因素分析[J].中国工业经济,1998(10).

[10]郭朝先.产业结构变动对中国碳排放的影响[J].中国人口·资源与环境,2012(7).

[11]郭朝先.中国碳排放因素分解:基于LMDI分解技术[J].中国人口·资源与环境,2010(12).

[12]何小钢,张耀辉.技术进步、节能减排与发展方式转型——基于中国工业36个行业的实证考察[J].数量经济技术经济研究,2012(3).

[13]张国兴,高秀林,汪应洛,等.中国节能减排政策的测量、协同与演变——基于1978~2013年政策数据的研究[J].中国人口·资源与环境,2014(12).

[14]ANG B.W.Decomposition analysis for policymaking in energy:which is the preferred method?[J].Energy Policy,2004(9).

责任编辑吴爱军E-mail:Wajun800@126.com

F121.3;F724

:A

:1673-1395 (2017)04-0047-08

2017-05-09

国家社会科学基金重大招标项目(11&ZD161);教育部人文社科重点研究基地重庆工商大学长江上游经济研究中心科研招标项目(2016001)

王钰莹(1994-),女,四川宜宾人,硕士研究生。