当代山水画如何继承传统文脉精神

2017-09-27邱健彬

邱健彬

【摘要】中国山水画作为中国传统文化的延伸和表达形式,有着悠久的文化历史、优秀的文化传统、丰富的文化内涵,承载着博大的文化精神。它与中医、武术、易经等一脉相承,道理一样,没有传承就不可能创新。历史发展至今,信息全球化,东西文化艺术的交融和借鉴,使当下很多画家为了创新而创新,迷失了方向,多关注画面形式,少表达精神内涵。如何在当代地球村大文化的背景下,突出和弘扬中国山水画的传统文脉精神,是我们当代国画人要认真思考和积极面对的事情。有鉴于此,笔者认为,当代中国山水画还是要讲笔墨、讲格调、讲写生、讲综合修养。只有贴近文脉,以文载道,才能把“根”留住。

【关键词】山水画;传统文脉;笔墨;格调;写生

中国山水画有着悠久的文化历史,承载着博大的文化精神,是一个多门类文化的产物。这就决定了它需要多种文化养分的滋养和互补。也就意味着作为中国山水画家,必须具备多层面的知识和修养。历史发展至今,信息全球化,东西文化艺术的交融和借鉴,使当下很多画家为了创新而创新,迷失了方向,多关注画面形式,少表达精神内涵。用综合性的材料把画画成油画或水彩风景,称为当代艺术,无可厚非,但称为中国山水画,就是有悖传统、有欠妥当的,它已经远离了中国画的核心精神。中国山水画作为中国传统文化的延伸和表达形式,它与中医、武术、易经等一脉相承,道理一样,没有传承就不可能创新。无根之木,无源之水,最终只会导致面目全非。有鉴于此,笔者认为,当代中国山水画还是要讲笔墨、讲格调、讲写生、讲综合修养。只有这样,才能把“根”留住。

中国山水画的核心——笔墨

画有中西之分的,既然叫中国山水画,它就必须具备中国山水画最核心的东西——笔墨。西画与中国画最大的分界标准就是有没有笔墨,中国山水画可以创新,但要继承传统,要守住根本,守住笔墨底线。没笔墨的画可以叫画,但不能叫中国画。笔是筋骨,墨是肌肉。笔可得形似,墨可得神韵,用笔和用墨是相互联系的,不可截然分开。传统意义上的书画同源,指的就是这个意思,而当代画坛,轻笔重墨是普遍现象,很多画家都认为我是画画的,把画画好就行了,书法跟画画没关系,因此,造成很多画家不敢在作品上题字或尽量少题字。这也是当代中国画家对传统中国画认识的普遍缺失,这种缺失也可以说是综合修养的缺失。书法是画画的根基,一个出色的画家不但要写书法,而且还要写好书法,在成为出色画家之前一定是一个出色的书法家,否则,没有书法用笔的前提支撑,一条腿走路,这条艺术之路是走不远的。反观历代画家,没有一个不是诗书画印兼修的大家,如苏东坡、董其昌、唐寅、徐渭、赵之谦、吴昌硕、齐白石、黄宾虹等,无不诗书画印全能。陆俨少说自己是“三分写字,三分画画,四分读书”,讲的就是这个道理,这就是综合修养。

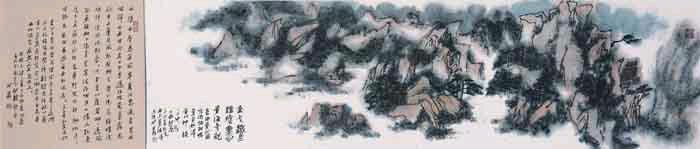

用笔之法,在于重、沉、留、变、松,举重若轻,大到长线条,小到一个点,笔笔从书法出。用笔要刚柔得中,过刚则枯硬,过柔则软弱。只有刚柔并济方是妙境。笔力获得的途径是练习书法,别无他途,特别是练习篆隶书法,对提高用笔及线条质量有很大的帮助。黄宾虹道:“筆力圆劲,纯由篆隶得来。”用笔贵在遒劲,一点一划都要求一波三折,起承转合,会书法的人笔笔是“写”,不会书法的人笔笔是“描”,只有是“写”出来的,用笔内涵才丰富,画才能挺拔,才能立起来,才有精气神。“写”的关键是充分表现“意境”,“意”和“笔”不容分割,二者应该高度统一,意在笔先,笔笔生发,一气呵成,画面才能气韵生动,笔意相生才能画出佳作。

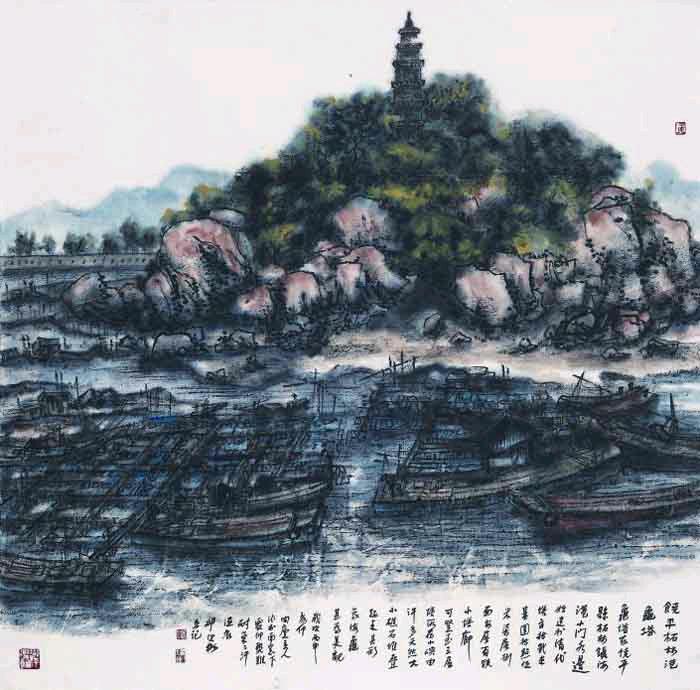

总之,笔墨不应分家,是一体的。用笔立形质,用墨分阴阳,笔墨必须协调,注意先后层次,才能得心应手。笔的轻重疾徐和墨的浓淡干湿配合得好,笔墨就灵变。用笔和体验事物有关系;用墨和修养练习有关系。生活丰富则用笔入神;蒙养有素则用墨空灵。用笔用墨要成竹在胸,敛气聚神,任笔自然,淋漓磅礴,活泼而有质量,达到笔简意足,形完意真,蓊郁而生动。古人云“画写物外形”“诗传画外意”。在山水画创作中,画家必须通过对客观事物的深入观察,然后提炼、概括,依笔墨技巧在画面上再现自然物象的神韵,达到“蒸云欲雨”“烟岚漠漠”,浑厚而华滋。只有笔墨形神俱到而生动,作品才能苍润,才能达到干裂秋风,润含春雨的效果。

当然,笔墨再好,只是表现形式,笔墨再熟,也只是一种技法,要通过笔墨技法去表达作品的思想和精神才是中国画笔墨的核心,如果观众在你的作品前只看到笔墨,那就与中国画的笔墨精神背道而驰了,再努力,充其量也就是一代画匠。画家不能为了笔墨而笔墨,技要进道,变有法为无法,随心所欲而不逾规,至臻化境,平淡天真,自然而然,才是中国画的最高境界。平淡可以是一种状态,一种境界,还可以是一种认识。宗白华《美学散步》中说:“玉的美,即绚烂之极归于平淡之美:一切艺术的美,以及人格的美,都趋向于玉的美,内部有光彩,却是含蓄的光彩,这种光彩是极绚烂,又极平淡的。”这正是中国山水画家所应该追求的至高境界,无论是做人,还是画画。

神采为上,形质次之——格调

中国山水画在表现上讲究“神似”,而不注重表象上的“形似”,这是东方艺术的一种特殊审美标准。我国近代著名的文艺评论家傅雷在画论中指出:“唯肤浅庸俗之流,徒知悦目为美,工细为上。”这是对“形质次之”最好的解读。“神采为上”,所追求的是“大美”,是形而上的精神表现。“借物写心,与天地交融”,从自然之物象的发现,感悟其文化内涵,从而达到“心手合一”。这是一种认识上的飞跃、是人格行为的心理过程,把自然物象赋予人格化、生命化,从而表达出作者心中的形象、或者称之为“意象”,“外师造化、中得心源”说的就是这个道理。这个过程是主观的心性与客观的物象交融的结果,它不是自然的描绘,而是认识的必然,有着极强的主观色彩和主观差异,是一种观察方法,也是一种品评标准。因为如此,作者在画面上所反映出的物象,自然体现出作者的文化修养及对中国画的认知,画家此时的学养就显得更为重要了。endprint

中国山水画讲格调,讲神采。我国早在春秋战国时期的哲学家老子就提出了“大音希声,大象无形”的美学主张。稍后的庄子提出了“解衣磅礴”式的创作方法和创作境界。东晋的顾恺之是最早提出了“传神”绘画美学思想的画家,随后南齐谢赫在《古画品录》中提出的“六法”,是以“气韵生动”为核心,着重“神似”的表现方法与品画标准。宋朝郭若虚认为画品即人品,“人品即以高矣,气韵不得不高;气韵即以高矣,生动不得不至”,由此可见,格调反映修养,修养反映人品。而人品的高低重在后天的学习,画家不仅要有深厚的文化素养和人文阅历,还要对自然有直接的、充分的观察体验。只有“读万卷书,行万里路”,才能胸中脱去尘浊,自然丘壑内营。“自然丘壑内营”不仅指胸中自有鲜活的艺术形象,还指胸中自有文人从山水中悟得的清高超逸之气,体现在画面上的就是“意境”。意境是画外之物、画外之景,是一种文化内涵所传达出的想象空间,这个空间带给你联想,让你摸不着,但却让你感觉到一种朦胧美的意象,让你的思绪畅游其中而得到美的陶冶,得到精神上的愉悦和满足。所以中国古人讲究寄情、寓意,崇尚正气、文气、静气以及高古质朴。这是中国传统艺术之魂,是大美之智慧,是作者内心情感和精神品格的反映。所以作品格调的高低、雅俗往往取决于画家学养的深浅、人品的高低。中国画是厚积薄发、非大器不能晚成。

笔墨当随时代——写生

学习中国山水画,不能够长期停留在“师古人”,“师古人”只是了解学习前人技法,有一定基础后,再到大自然中写生,向自然学习,即“师造化”。只有“师造化”才能做到笔墨随时代。才能真正把中国山水画在当代发扬光大。北宋画家郭熙提出的:“山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。……但可行可望,不如可居可游为得。”这几句话平易而隽永,足可以作为后世画家的座右铭,这正是古人与今人相通处,是画家对自然与艺术的物我交融,是对人与自然的和谐相处理解得特别透彻的结论。古人说的“外师造化,中得心源”,我更多的是从写生的角度去理解。古人总结的六法:气韵生动,骨法用笔,应物象形,随类赋彩,经营位置,传移模写。就严格意义讲都和师法造化的写生有关;至少“应物象形”“随类赋彩”“传移模写”与写生十分密切。只是古人的写生与今天的写生形式肯定是不一样的,但“外师造化”的本质是一样的。

中国山水画的写生,不仅重视客观景物的选择和描写,更重视主观思维对景物的認识和反映,强调作者的思想感情作用。写生的重要性在于自然为我们提供了一种永不重复的“结构”和永远鲜活的“情绪”,大自然处处风景不老,处处青山多妩媚。这是前人的范本和书斋的“实验”都无法解决的。在大自然中,除用笔去写生外,还要仔细地观察、体会山水的精神风貌并记录在心,现场写生落墨只是帮助记忆,用笔只能记其形而不能画其神。我提倡用“目观心记”的方法,要多观察、细思考、勤动手。一个有成就的中国山水画家,必须心藏千山万水,把写生过的山山水水逐渐变成“胸中丘壑”,并要不断深入生活,不断补充新的营养,丰富自己的“胸中丘壑”,丰富自己的阅历,丘壑成于胸中,才能“中得心源”。想要创新,不落前人巢臼,只有通过写生的实践和积累。当然,写生是建立在画家全面文化修养基础上的,不论写生作品也好,创作作品也罢,既然称为作品,那就是画家文化修养、人品格调、真情实感的全面展示。

“笔墨当随时代”,我认为就是“与时俱进”,用传统笔墨写当代生活感受和人文精神。从表面上看,似乎“传统”与“现代”是矛盾的,其实不然。学习传统不是为了“复古”,就像我们学习古典诗词,不是非要去当“老学究”一样,而是要把传统精髓融化在我们当代人的血液里。清代石涛突破了僵化的传统,置自己于以“四王”为首的主流绘画对立面,是取得辉煌成就最有代表性的画家了。他的“我用我法”“搜尽奇峰打草稿”主张,就是我们今天意义上的写生。于是,作品就有“山川与我神遇而迹化”的结果。每个时代的人、物、事、环境、时间、空间都不一样,当代的画家,只有把当代的人、物、景、事通过传统的笔墨来表现,才能接地气、有生气。我就从不在山水画上把点景人物画成古人,或一大一小抱琴看鹤去,或一老人家策杖图。那都是古人的生活情景。当代人就应该画当代情景的画,画当代的人、当代的房子、当代的事,这样画面才不“老气”。从这个角度上讲,当代城市山水画是一个有待当代画家深入研究的大课题,城市山水画有古人生活中没有的景象,如高楼、公路、汽车、飞机等,这是一个具有明显时代特征的创作题材,也是我们当代画家取之不尽的创作源泉。总之,我们当代山水画家只有通过不断写生、提炼、总结,再写生再提炼再总结,才能真正做到“笔墨当随时代”。

厚积薄发的综合修养——画外功

中国山水画承载着博大的文化精神,这就决定了它需要多种文化养分的滋养和互补。也就意味着作为画家,必须具备多层面的知识和修养。除了对国画笔墨技法知识的熟练运用外,还必须对书法有相当的研究,对文学、历史、哲学、戏剧、音乐、民俗等知识都要有所涉及和了解。画画到最后,画什么都不重要,画只是一个形式,是表达作者思想感情的载体,所以看的不是画什么,而是画面表达出一种什么样的意境、气息和格调。只有综合修养到了,技才能进道,作品才能体现出格高意远。所以潘天寿称中国画是文中之文,是有其深刻道理的。

中国画强调“人品”,看重“画品”。孟子提出“吾日三省吾身”,孔子推崇“慎静尚宽”,自古文人对自身人格的完善十分看重,把自身人格的完善作为一生的追求。只有通过读万卷书、行万里路,才能“补胸中逸气”。一个画家的成长都经历了从“有法”到“无法”的蜕化过程,其中的认知与突破,均得益于学养的催化。苏东坡有诗云:“退笔如山未足珍,读书万卷始通神。”说明学养能提升艺术境界。黄宾虹也指出,历代画中高手“皆从学问渊博、见识闳深而来”,这正是中国画的最大特点和可贵之处。从这个意义上讲,一幅国画作品只有在画面题材、技法、意境,经营位置,落款诗文内容,题写书法水平,用印质量,用印内容和钤盖位置上都处于高水平的,这幅作品才能称为佳作逸品。所以,看一件作品就能看出作者的综合修养。

总之,一个好的中国山水画家,要贴近文脉。贴近文脉”就是“以文载道”,从中国哲学、儒、释、道中建立中国山水画家的文化人格。继承传统笔墨精髓,得之大野、发乎内心,作品只有具备笔墨之美、朴拙之美、学养之美、禅意之美,方能体现质朴含蓄的大美情怀,犹如一杯佳茗、一坛陈酿,令人回味无穷。中国画是“静”而“慢”的艺术,重过程、重修炼,当下有些画家,缺失了应有的文化能力,基本功不扎实,没有驾驭笔墨、经营丘壑的襟怀,画出的“山水画”往往只是描写风景。我们要做的是从根源上回归山水,回归笔墨,真正体现中国山水画精神的艺术魅力。

参考文献:

[1]洪再新.中国美术史[M].杭州:中国美术学院出版社,2010.

[2]周积寅.中国历代画论[M].南京:江苏美术出版社,2007.

[3]叶子.黄宾虹山水画论稿[M].上海:上海人民美术出版社,2011.

[4]张雨生.山水文脉——张雨生历史随笔[M].福州:福建人民出版社,2005.endprint