奇幻与优雅

2017-09-27尚辉

尚辉

在当代中国油画本土化的探索中,陈钧德以其梦幻、神奇、瑰丽、清新、优雅和恬淡的新海派油画风貌而令人耳目一新,他是继刘海粟、林风眠、关良、吴大羽之后将20世纪上半叶至五六十年代形成的海派油画在90年代后推向一个新里程并影响了其同时代画家的一位承前启后的重要人物。

相对于以现实主义油画为主潮的中国北方,上海从民国建立新式美术教育开始就一直对西欧流行的印象派及印象派之后的现代主义情有独钟,不论是游法的刘海粟,还是留法的林风眠、方干民、吴大羽、周碧初,抑或是留日的陈抱一、关良、倪贻德等,他们一方面在这个东方时尚之都掀起了和其时世界艺术中心的巴黎相近的艺术潮流,追随世界艺术的步伐;另一方面则是试图将中国传统文人画对于表现性的追求转用到现代主义油画的中国画风的探索上。刘海粟将后印象派与石涛进行的跨文化比较与研究,就是典型的从中国文人画角度探寻油画进行现代性转变根据的思想方法。这既表明了他对艺术发展潮流的一种世界性的判断,也是他自己将后印象派绘画进行中国化探求的一种理论依据。林风眠的油画在追求立体主义与表现主义的同时,更是从中国民间美术与陶瓷绘画上找到直觉主义的皈依与营养,从现代主义反观中国民间艺术,使他获得了现代主义的外在形式与中国文化内在诗性的统一。陈抱一、关良、关紫兰、倪贻德等都因学得被日本和化了的后印象派画风,而使他们对油画现代性的追求和中国绘画具备了某种天然的亲和性。

显然,海派油画的生成是和上海这座具有浓重殖民文化传统的城市文脉与文化氛围紧密联系在一起的,其独特的艺术样貌也是其追随世界艺术风潮与游娱寄兴、放逐自我的中国传统文人画审美理想相结合的产物。尤其是20世纪五六十年代中国油画以苏俄现实主义油画为一种声音之后,上海几乎成为保全中国现代主义艺术的蛰居之地,这使得刘海粟、林风眠、关良、吴大羽、周碧初和闵希文等能够在被现实主义的时代美学遮蔽之外,获得他们各自并不容易的艺术生存。正是他们的艺术坚守,形成了这座城市一直把印象派之后的现代主义艺术的东方化与自我化作为其油画艺术崇尚的鲜明标识。

1960年毕业于上海戏剧学院舞台美术系的陈钧德,正是在这所久负盛名的学校接收了颜文樑、闵希文、杨祖述等美术前辈的亲授,也正是在60年代初,他才通过社会环境接触到其时文艺界已噤若寒蝉的印象派与后印象派绘画,而在国门尚未打开的六七十年代,通过与这些油画前辈的交集与求教,使他获得了远比新潮艺术涌入中国都要早的印象派与印象派之后的现代主义艺术启蒙。这可以从他70年代的几幅油画作品里获得某种印证。

作于1973年的《山景》是典型的印象主义画风的风景,天空的湖蓝一直被大胆地沿用到山体前后空间关系的表现上,这和被夸张了的橘红加赭石的骄阳暖色形成了极其鲜明的冷暖对比,而不是远近关系的明暗处理。作于1977年的《雪霁》颇得刘海粟画《复兴公园雪景》的意趣。以群青和赭石勾廓打底,再浅蓝、灰白堆雪而逐步覆盖;公园近前的椅子和林木所形成的勾线,是地道的碑学书法用笔,显得沉滞而有力。这种海粟老人式的群青勾线,还在其1978年的《花房》、1981年的《寒秋》和1997年的《花房》体现得较为显著。此种勾线,一方面是碑派书法的用笔,勾出的植物繁茂、苍拙而具有节奏感;另一方面,在此勾线基础上的敷色并不完全覆盖线条,其间的空隙起到了色彩自然融混和流光溢彩的透气效果。1979年,他还画了两幅上海景观的油画——《有过普希金铜像的街》和《上海的早晨》。前者仍存有些许群青勾线,但描绘的冬日暖阳已增添了橙黄与橙褐的暖色系,使画面显得特别灿烂,并且,也因小笔触的勾写而具有印象派画家西斯莱笔色的风韵。后者仍以群青勾廓,只不过将这些勾廓隐藏在外滩建筑群那些结构性的体面关系的构筑中,并因此而具有立体主义的倾向。显然,这些画作都体现了陈钧德深受刘海粟影响所习得的用笔与用色方法,这为他日后创作如何整体地、主观地把控色彩与自由地运用线条打下了厚实的基础。

從这里不难看出,陈钧德接受后印象派的艺术是在“85美术新潮运动”之前,而且是直接从第一代中国油画前辈那里接续而来的,这和那些在新潮美术运动中才开始进行现代性探索的油画家不同,而是较早地从前贤那里将中国文人画的一些有益元素自然地融入到后印象派绘画的创作中,这使他不会在80年代狂飙突起的中国前卫艺术运动中茫然地迷失自己或贸然地形成剧烈的心理叛逆,而始终是以一种平和心态沿着海派油画既有的路向继续寻找自己探索的路。实际上,相对于其时中国画坛大多数画家方兴未艾的艺术反思与观念更新,陈钧德已经开始显露出自己鲜明的艺术追求。如果说1981年《寒秋》用的是刘海粟的勾廓法而铺出画底,那么,敷于其上的蓝紫色则显然属于他自己的单纯与浓烈的用色。他开始自觉地增强了色彩的单纯性与饱和度;这种蓝紫色的单纯与饱和在1983年的《山野幽翠》里,获得了更加饱满的显现,并且,树冠被概括出简化的蘑菇形,蓝色、绿色、紫色、橙色与黄色形成了主观性极强的冷暖对比色系,而这些色系也几乎成为他成熟风貌的基本元色。

此作的重要,还在于画面在形的平面性简化与粗朴线条相结合的运用上。这种似乎是有些卢奥式的从彩色玻璃镶嵌画中获得的灵感,也深深影响了陈钧德此后的构形方法,而《教堂》(1983)、《街心花园》(1984)和《帝王之陵》(1986)等,几乎就是这种构形方法的扩大运用。《教堂》沿用了《山野幽翠》画面里那些圆浑的蘑菇式的构形图式,将教堂穹顶、树丛和云朵都改变为这种浑圆的气团图形,将《山野幽翠》中出现的蓝色、绿色、紫色、橙色与黄色任意填充在这些气团图形内,只是增加了白色“气团”和黑色“气团”在画面上的比例。《帝王之陵》同样也是《教堂》“气团”图形与色彩谱系的变体,并在色构上增加了天空黑色的比重,由此产生和正常视觉习惯相反的头重脚轻的倒置视觉体验。《街心花园》将其构形的“气团”幻化为各种树的符号与姿态,填充其间的色彩仍以蓝色、绿色、紫色、橙色、黄色、白色与黑色为主,只不过他用了更多的橙色、黄色和红色为穿插,改变了人们习惯了的绿树成荫的视觉印象而形成了奇特、幻化的浪漫感。应当说,《教堂》《街心花园》和《帝王之陵》的问世,已标志着陈钧德个性风貌雏形的完成。endprint

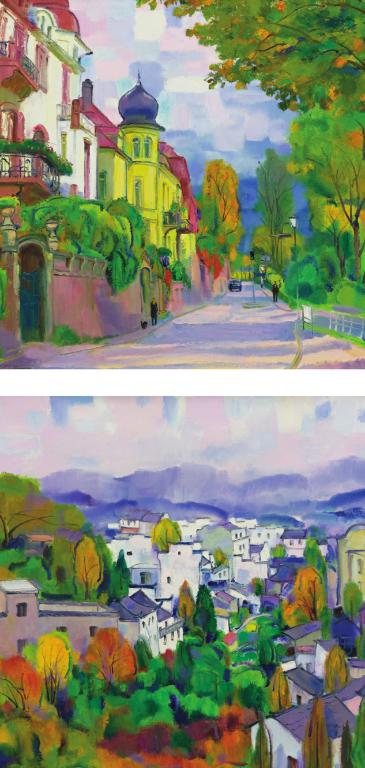

90年代,陈钧德一直在较为写实的物象和这种个性化逐渐清晰的“气团”性构形的幻化间跳跃。这里既有较为客观的写生性的《植物园花房》(1991)、《花房》(1997),也有从写生中变出的《花房》(1998),这同一母题的变化或许揭示了他如何从写生到“气团”性构形、再幻化填色勾线的深化过程。有关色彩的重新配置,他或许也接受过波纳尔的影响。如1995年的《窗前》、1997年的《晚霞中的鼓浪屿》等,都是室内景与室外景结合的画面,画家于此重新构架形色,体现出平面化与幻觉性的探索。《窗前》设置的较多比重的土红与橙红,《晚霞中的鼓浪屿》设计的几乎全画面的橙黄、土黄与砖红,似乎都体现了画家对于黄色、红色在意料之外的大胆运用。1999年他有幸在巴黎小居,半年时光让他徜徉在博物馆里潜心观摩自欧洲文艺复兴以来的大师名作,尤其是印象派、后印象派、野兽派、立体派的诸多杰作再次给予他以巨大的震撼,所不同的是,此际他已确立了自己的创作路径与艺术追求。此期观摩临习,让他更加坚定了自己东方诗性的探索,并在色彩的明度与调性、色彩的衔接与转换等方面也从大师那里获得诸多启发与教益。实际上,在巴黎或回国之后所绘的诸多欧洲风景上,他已相当程度上完善了自己的风格图式,根据画面需求而使他的“气团”似构形随意生发,线面穿插显得更富有意味,而主观化的犹如梦幻般的色彩,在他富有个性化的色彩谱系完善中获得了更加奔放、自由和浪漫的表现。如1999年的《巴黎圣母院远眺》《威尼斯》等,绝对是他艺术个性探索的代表之作。

新世纪以来,无疑是陈钧德艺术风貌高度成熟的创作旺盛期。他鲜明的艺术图式至少体现在四个方面。

一是“气团”似的构形让他自由地打破再现性的风景时空,而具有梦幻、奇特、幽远、神秘的想象性。画于2005年的《桂林印象——远眺阳朔大桥》是陈钧德最具代表性的画作。此作将阳朔喀斯特地貌的山峦替换为色相不同的“气团”,这些“气团”和江流、倒影、田野、丛林所形成的“气团”并无具象或质感上的不同,而这些“气团”被白云、烟雾的白色“气团”所环绕、穿插,形成了画面色形、色构的生动气韵。“气团”的概括与想象,既能使画家打破自然景色的时空局限而进入理想化的形色配置;也能使画家抽象化地追求形色的节奏感与形式意趣,从而最大限度地发挥主观想象的再造作用。类似于这样依靠悬浮的“气团”构形的,还有《山林云水图》(2002)、《梦境》(2011)、《清幽》(2010)、《江南吟》(2008)、《乌镇立志书院》(2007)、《充满阳光的街》(2005)、《紫色小楼》(2007)、《花韵》(2008)、《背坐的女人》(2008)和《侧卧的女人体》(2007)等。

从普泛的角度看,悬浮似的“气团”是陈钧德构图的基本方法,只是体现强弱程度不同罢了。上述作品其实并无人物、静物和风景的区别,在画家眼里,形成“气团”似的色域是画家在形象描绘上获得绘画性的路径。像《花韵》看似描写的是室内桌上的插花,其实表现的就是一团团色域的关系;像《充满阳光的街》看似描写的是上海的林荫大道,其实是打乱那些具体的物象来重组团块状的色域结构;像《背坐的女人》看似勾画的人体,其实则是不论背景与人体,构成画面的仍然是一组组流动的悬浮的色域团块。他的这些“气团”倘若进一步虚化,就变成了抽象的色团关系。譬如《大山秋意》(2006)就完全是这种色团组构的画面,是种把意象推向抽象的典型案例。之所以用“气团”的概念来代替立体块面的描述,是因为很难把他画面上这种类似于“气团”的构形方式,当做塞尚提出的隐藏于物象外表内的几何形结构,而大多是画家对自己直觉感受的想象与强化。在某种意义上,他甚至于以离奇的想象或梦幻,让那些风景或静物呈现出意料之外的惊艳。

二是以意生色,高度发挥了主观化的色彩想象性。如果说“气团”是陈钧德解决画面不依賴于对象的主观构形问题,那么填充“气团”的色彩的随意性,则是使他的画面表现情感与意境的另一个重要手段。但这种填充色彩的随意性是相对物象本体而言的,对一个有着自己强烈追求并形成了自己鲜明风格特征的画家来说,这种随意恰恰体现的是形成了某种稳定的跳跃了物象色彩的光色谱系。陈钧德形成这种稳定的色彩谱系,最早可以追溯到1983年的《山野幽翠》,在整个80年代创作的《教堂》《街心花园》和《帝王之陵》等,其实已形成了蓝色、绿色、紫色、橙色、黄色、白色与黑色的某种属于他自己的固定搭配;而在新世纪以来的画作上,他将这些色系常常发挥到打破了日常视觉经验的一种酣畅淋漓。譬如,橙黄、中黄、浅紫、粉紫和草绿、淡蓝就是他描绘南方民居或街景最富其个人特征的一种色彩搭配。如《充满阳光的街》《早晨的阳光》(2006)、《秋日村落夕照》(2011)、《佘山夕照》(2007)、《上海的秋日街景》(2005)、《朝日光辉》(2006)和《清幽》(2010)等画作,都是这种固定色彩配搭的经典。

在正常的风景色彩关系中,能够有橙黄、浅紫与粉紫的色相是鲜见的,但陈钧德在这些画作里不断地尽情地使用这些像秋林、夕照似的色彩,并和草绿、淡蓝构成一种色彩的互补,而且画面色彩极轻淡,把深色减少到最低的限度。这是陈钧德具有想象性色彩并追求绚而不艳、淡而不薄、纯而不浮的至境。粉紫色一般是画家规避的色彩,因粉紫渗透性强,既易带脏画面色彩,也易使画面显得浮泛,但陈钧德最钟爱使用粉色、紫色,这也是他画面出人意料之色。且不说《充满阳光的街》那洒落一地树影的粉紫色的俏皮,也不说《园林春梦》(2006)那天空和池水互映出粉紫与桃红的幽艳,就《田色山林图》(2010)和《清幽》而言,那水田丛林里的粉紫桃红,大概也只有陈钧德一个人敢用,而且他用得如此幽艳淡远,丝毫没有俗艳。即使是那些女人体,他也大胆使用了粉紫桃红,色彩的热闹却不火烈,反倒通过浅灰淡蓝去收住。陈钧德这种非条件光色的色彩体系,一直用较为巧妙的灰色来平衡,从橙黄、中黄到淡黄,他几乎都调用到了纯色,这是一般画家绝不敢用也用不好的色彩,但他却能驾轻就熟,得神来之色。endprint

三是线与面对于他“气团”构形和以意生色的巧妙穿插,书写性的线条与彩墨似的氤氲色块形成了他画面形色特有的韵味,体现了舒张有致的音乐节奏感。如果说,书法用笔是陈钧德学得刘海粟油画的精髓,那么,将油画当做彩墨画出洇润感,则受益于林风眠。陈钧德的油画很少追求油性的厚实、坚实,而是追求似水性色彩绘画的轻淡、清新和薄透,但他不是简单地通过稀释色料的方式去模仿彩墨或水彩语言,而依然是通过厚薄的有序变化并发挥油彩的质料特性来达到这一轻淡、清新和薄透的艺术效果。这其中,用笔的讲究和精到是关键。譬如那幅著名的《桂林印象——远眺阳朔大桥》,如果不是通过灵动洒脱的勾廓、滞重枯涩的颤笔拖线以及錾、戳、抹、敷等用笔方法,那么,那些气团似的色块必然是浅显的。换句话说,就是不同的笔法与出笔的方向以及运笔的速度,既为他画面上的线条与色块带来了变化,也赋予这些形色以力量与速度的质感。

这里尤其要提及的是他在油画中使用枯涩颤笔的拖线法与彩墨式的洇润感的创造性运用。草书用笔的勾线,在油彩上易流滑,会使线条的勾廓简单化,因而陈钧德的用笔喜爱用枯笔涩滞的那种,犹如书法中的隶书与碑刻,而且他的许多线并非起到轮廓勾勒的实用,往往是打破色彩块面的一种穿插与装饰,是俏皮的无中生有;而枯涩颤笔的似断还续,则起到了虚实结合的作用。这是陈钧德油画用笔极富特色也极其厚重的一面。与直接画法一笔一笔摆贴上的笔色不同,陈钧德的许多复色的色域又追求一种彩墨似的融混与润泽的意蕴。这既显现了他用不同的纯色去叠加,让不同的色彩处在半透露半覆盖的状态,也显现了他用两者的色相去糅擦调和的方法。的确,一般画家回避的糅擦,在他的画面上起到了类似于彩墨画的洇润效果。譬如《佘山夕照》的佘山远景的处理、《山河暮色》(2005)远山与水中倒影的绘写、《园林春梦》池水倒影翠色的晕化以及《皖南山村》(2006)粉墙与灰蓝色之间的晕边等,都是通过糅擦的方法产生晕化飞墨似的色感,而这种晕化飞墨又和枯涩颤笔的厚重沉滞互为运用、互为对比,形成了油彩式彩墨意蕴的独特语言魅力。

四是总体形成陈钧德画面意蕴与意境的灵魂,是江南文人与城市小资相结合的那种儒雅高贵和清新奇幻。相比于中国北方风景画家对于浓烈、厚重、苦涩的审美追求,陈钧德不仅以画平淡的江南乡村与海上街景为对象,而且画出了江南乡村与海上街景那些平淡里蕴藏的深婉,是在素朴里深寄的灵秀、沉潜、幽微和感伤。江南的粉墙黛瓦很少直接被他畫成像吴冠中那样简约的黑白关系,而是寻求冷灰、暖灰与白色、草绿、浅蓝的多重色彩意味;上海街道米黄色的基调,也被他大胆升华为橙黄、橙红与粉紫、粉蓝的色彩表达。这些色系既是对上海城市与江南乡村色彩基调的发现与概括,也是他对浓缩了自己生活经历的环境色彩的诗意提升与境界营造。但凡最能体现陈钧德个性风采的那些画作,都不完全是对景写生,而是画室内久经酝酿、魂迁梦萦的意象再造。

这种心灵意象不仅以“气团”式的构形重新整合出富有平面概括性的客体形象,不仅以粉紫、蓝紫、橙黄、橙红、草绿、浅蓝、淡灰、粉白和浓黑这些属于他的专色来重构神奇梦幻般的色彩世界,不仅以其多种书法用笔来增添那些形色的质感与绘画性趣味,而且,统领这些重构自然的灵魂的,是一种城市知识分子骨子里透露出来的士人的孤傲与冷逸,这样一种士人的品格又是如此浓郁地散发出优雅与散淡的书卷气。正是这样一种品格,成就了他不是刚烈豪放、落拓不羁的个性,而是即使面对厄运、惊险、挫折和磨难,也仍表现出一种心怀若谷的从容,他把悲凉、凄惨、落寞、颓废都转换到那些风物的描写与表现上,寄至味于平淡。从这个角度看,他又是受林风眠、吴大羽影响很深的人,林、吴莫不是经历大时代的动荡与个人遭际的跌宕而在那些平朴风物、那些物形变象中寄寓了自己的深意与哲思。因而,他们的画作都没有波洛克的刚硬、激烈、跳动,也没有基弗的沉重、悲壮与痛绝,而是追求温婉与散淡。这便是中国文人画的精髓,也是海派油画在历史的遮蔽中求取的一种审美态度。当我们品读陈钧德《皖南山村》《充满阳光的街》《江南吟》《田色山林图》《锦绣晴辉》和《朝日光辉》这些画作时,触摸的就是画家内心平和、宁谧与恬淡的心境。

陈钧德于1979年参加上海“十二人画展”、1980年参加“刘海粟、关良、颜文樑、陈钧德四人绘画展”而开始崛起于画坛,并成为此后海派油画承前启后的名师而深刻影响了他同时代的海上画家与后来者。在当代中国意象油画探索上,他富有独创性的以意构色的奇幻与神秘以及在这些瑰丽的色彩里所呈现出的优雅、平和与宁谧,也成为当代海派油画最鲜明的艺术符号。

endprint

endprint