古代中国人的探险

2017-09-27金满楼

金满楼

曾被认为安土重迁、“内向性格”的古代中国人,千百年来也曾扬帆起航,探险海外,为中华文明添上一道蔚蓝的色彩,并开启了与西方文明碰撞与交流的时代。

曾有人说,浩瀚的大洋是赌场。对面朝大海的居民来说,看不到边的大洋可能是取之不尽的渔场,也可能是充满生机的商场,更可能是硝烟弥漫的战场。这一切加起来,确实可冠之以“赌场”之名。诚然,对于久居大陆、农耕为生的人群来说,大海是充满了不确定性的危险所在,但对于看惯了大海、甚至以大海为生的沿海人群来说,走向大海不仅是勇敢,更像是注定的归宿。

【从郑和下西洋到武装海商】

就历史脉络而言,中国主要是一个以农耕为主的大陆国家,不过这并不意味着古代先民不曾做过出海的尝试。如秦始皇时期,史载徐福曾率领一支大规模的船队东入大海,不管此行的目的是为了寻找长生不老药或是其它,这一举动无疑是一种官方支持的海外探险。事后,徐福船队杳无音信,有人说他们被海上的狂风巨浪所覆灭,也有人说他们到达日本列岛繁衍生息。如果真是后者,大概也能算是古代的殖民活动了。

汉唐以后,“海外诸国,日以通商”,海上丝绸之路方兴未艾;宋代后,由于经济中心南移,东南沿海成为朝廷财赋所寄,海外贸易已成当时经济的重要组成部分。据记载,当时的海船“浮南海而南,舟如巨室”;而在马可·波罗的描述中,元时期泉州港的船舶往来如梭、货物堆积如山,一个连接东南亚、印度西海岸乃至波斯湾的海上贸易网络已经成型。

明清时期,包括马来群岛、菲律宾群岛、印度尼西亚群岛及中南半岛沿海等地,通常被称为“南洋”(亦称“西洋”),而当时中国人在南洋的探险与拓殖,也在明朝及清朝前期达到顶峰。其中,最值得一提的无疑是明成祖时期的“郑和下西洋”。

作为中国航海史上前所未有的一大壮举,郑和船队每次出发时,樯櫓如云,云帆蔽日,数万人马如同出征,说它是当时世界上最大的混编舰队,也不为过。据《明史》记载,郑和航海宝船共63艘,最大的长四十四丈四尺(今151米),宽十八丈(今62米),“高大如楼,底尖上阔,可容千人”;宝船分四层,船上9桅,挂12帆,锚重上千斤,每次起航要动用二百人才能出海。毫无疑问,这是当时世界上最大、最雄伟的海船。

自永乐三年(1405年)至宣德八年(1433年)的28年间,郑和率领船队访问了30多个国家和地区,其中有14个是在南洋。和之后达·伽马、哥伦布、麦哲伦等著名西方航海家相比,郑和船队的规模更大、船只更多、人员更众、时间更久,堪称“大航海时代”的先驱。

不过,同样是下南洋,各朝的注重点却各不相同。如果说,宋元时期的南洋是谋求利益的“商贸之海”,那么明朝初期的南洋更像是宣示国威的“朝贡之海”。按明成祖朱棣的想法,派遣浩大的船队,表面上是为了对外商贸与交流,但骨子里更带有欲“欲耀兵异域,示中国富强”的政治用意。然而,在此贸易模式下,海外各国表面上称臣纳贡,但获取实际利益的也是他们;明王朝虽然享受了象征性的宗主权所带来的政治虚荣,但其内在缺陷也十分明显。一言蔽之,七下南洋固然“所取无名宝物不可胜计”,但“中国耗废亦不赀”。如梁启超所说,“郑和下西洋”只是“雄主之野心,欲博怀柔远人、万国来同等虚誉,聊以自娱耳”。如此,船队浩大而消耗亦巨大,非市场、非均衡的贸易所换来的“贡物”未能转化为实实在在的国库收入,这也为那些反对下西洋的官员们找到了充分的借口。随着郑和的去世,大明王朝黄金般的航海时代就此结束了。

明朝中叶以后,尽管官方主导的航海活动已经结束,但来自海上的贸易活动并未停止。而让明王朝有些意想不到的是,对走私贸易的压制乃至镇压,最终令走私商人转为海寇商人,并由此酿成绵延数十年的倭寇之乱。事实上,历史上的那些“倭寇”并非全是日本浪人,其中即有大量拥有武装的走私商人,即所谓“海寇商人”。这些人与日本浪人结盟以后,不但在海上尽行走私,而且还以劫掠沿海地区作为武力对抗手段。

17世纪后,明朝政府采取“以盗制盗”的策略,实力较强的郑芝龙集团被招抚,郑本人也于1628年被福建巡抚熊文灿封为“海防游击”。在拥有了陆上合法基地并赢得官方支持后,郑芝龙相继打垮并收容了其它海寇集团,成为当时实力最为强大的海上霸主。

尤其值得一提的是,郑芝龙于1633年在金门料罗湾一举击败来犯的荷兰舰队。此役后,荷兰人企图以武力打开通向大陆的努力宣告失败,荷兰舰队也就此退出福建沿海(但仍盘踞台湾)。为酬其功,郑芝龙被提升为福建副总兵,并成为福建水师的首领。此后数十年中,郑氏集团基本控制了当时的海上贸易,其情形如传教士金提尼所说:“著名的国姓爷是海上君主和统治者,在中国从未有如此众多和庞大的船队,仅在厦门水域的水师就多达13000艘帆船,成千上万分布在整个沿海线上的其它船只也听命于这个帝国。”

郑氏集团的“海上帝国”并非虚言,当时的海商出海贸易通常需要领取郑氏牌照以资保护,而郑氏集团内部亦建立了严密的贸易网络,这就是著名的陆上五商(以金、木、水、火、土命名)和海上五商(以仁、义、礼、智、信命名)。其中,陆上五商向公衙预支资本后负责采购货物交付海上五商,海上五商接货后运往海外销售,返航后再与公衙结账。

1625年后,郑芝龙在台湾南部建立基地并组织了大量闽南人移民台湾,这为后来夺取台湾打下了基础。明清更替之际,郑芝龙之子郑成功因反清斗争失利而决定东征台湾,并准备将荷兰人逐出东南沿海。1661年,郑成功所部将荷兰人在台湾的基地热兰遮城堡团团围住。七个月后,盘踞台湾近四十年的荷兰人不得不向郑成功投降并就此撤出台湾。

郑成功对台湾的成功收复,不仅壮大了郑氏集团的实力,同时也在一定时期内遏止了荷兰等欧洲海洋势力在远东的扩张。此后,从南洋群岛到日本之间的所有水域均成为郑氏集团的天下。

【海外殖民与兰芳共和国的传奇】

蔚蓝色的大海、浩瀚的大洋,既意味着“鱼盐之利”“舟楫之便”,同时也意味着运输的通道和生存的空间。在《黄金牧地》一书中,阿拉伯人马素提记述说,他在943年经过苏门答腊时,看见许多中国人在该岛上从事种植业,尤其以南部的巨港人数最多。由此可见,至少在唐朝末年开始,有一部分中国人已经开始向南洋移居。endprint

郑和下西洋时,同样遇到不少在海外谋生的中国人,即便郑和部下,也有留居南洋者。随郑和第七次下西洋的幕僚巩珍,在《西洋番国志》一书中说,爪哇国(今属印尼)的杜板、新村及其巨港,都有很多来自广东及福建漳州、泉州一带的人氏,聚居人数相当可观,多的达到一千多户,其它如菲律宾、暹罗、马来亚等均有类似情况。在郑和船队中担任通事(即翻译)的费信也在《星槎胜览》中记载说:“满剌加国(1402年建于马来亚半岛的王国,其王城即现今马六甲市)……男女椎髻、身肤黑漆,间有白者,唐人种也。”类似的记载,《明史》上也有不少。从这个意义上说,郑和的远航不仅增进了中国和南洋诸国之间的了解和联系,同时也为华侨的出国及其拓展创造了有利条件。

在特定的时期内,移居南洋的海外侨民甚至还建成了政权或准政权的王国或组织,如三佛齐王国、戴燕王国、兰芳公司等。三佛齐王国系洪武三十年(1397年)时南洋侨民拥戴广东南海人梁道明而建,当时因三佛齐旧王朝被爪哇满者伯夷国王所灭,梁道明遂领兵对抗满者伯夷而成新国。永乐初年,梁道明回国纳贡,副手施进卿继续统领数万军民,其间曾接引过郑和船队,施本人还被明成祖遥封为旧港宣慰使。大约在明朝成化年间,三佛齐政权被满剌加王国所灭,持续期间约七十余年。

戴燕王国是乾隆时期吴元盛在婆罗洲(今西加里曼丹岛)北部所建的王国。吴元盛原为广东嘉应州(今梅州)人,后因起事失败而逃亡至南洋。因当地的戴燕国王残暴,吴元盛遂率部众将其摧灭并自任为王。戴燕国由吴氏世袭四代,至19世纪中叶沦为荷兰殖民地而灭亡,存续时间约七十年。

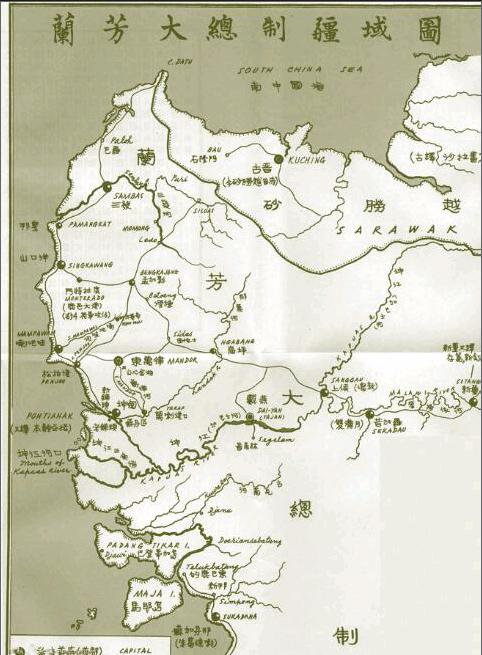

在南洋华侨建立的大小长短不一的诸多政权中,由广东人罗芳伯建立的兰芳公司或许是最具典型意义的一个。罗芳伯原是读书人,后因科试不第而“怀壮游之志”,于乾隆三十七年(1772年)漂洋过海来到婆罗洲。不久,罗芳伯在东万律建立了一个名为“兰芳会”的组织,一方面参与金矿的挖掘,另一方面也用以自保。后来,在苏丹平定土著人的叛乱中,罗芳伯因率领部众参与平叛而受嘉奖,加之兰芳会的势力已大,东万律遂被划归罗芳伯管辖。在此基础上,罗芳伯成立了一个特殊的政治经济实体,即所谓“兰芳公司”。

公司成立后,罗芳伯将此前互不统属的各华人团体、商会、村寨等加以整合,兰芳公司也由之前的帮会性质转为政权性质。按罗香林在《西婆罗洲罗芳伯等所建共和国考》中的说法:“芳伯乃为之奠都邑,定官制,修军备,开商场,兴矿冶,抚民庶,建元兰芳,建国号曰兰芳大总制。受推为大唐总长,盖为一有土地、人民与组织,及完整主权之共和国焉。”

据说,当时部众打算推举罗芳伯为国王,后者不同意而自称“大唐总长”(亦称“大唐客长”),向清廷派使朝贡时,仍使用“兰芳公司”的名义。因此,兰芳公司究竟算不算政权、又是不是“华人的第一个共和国”,目前仍存在较大争议。如学者朱杰勤即认为:“有些人认为大统制犹如今之大总统,不知总统的制度与大统制全不相干,而且他(罗芳伯)自称为‘大唐客长,已经自承为客人的领袖而已。”如此,或仍称之为“兰芳公司”为妥。

1795年,罗芳伯在任总长19年后病故,其部下江戊伯继任,称“太哥”。兰芳公司首领的更迭,用的似乎是一种介于推举与禅让之间的形式。江戊伯之后,尚有十一任太哥。在第六任刘台二开始,太哥被改称“甲太”,副首领改称为“甲必丹”,“甲太”与“甲必丹”都是荷兰人授予的官称。也就是说,此时兰芳公司的权力已被荷兰人渗透。1884年,兰芳公司最终被荷兰人解散,存续时间为107年,是南洋最后一个消亡的华人准政权。

尽管在是否“王国”或“政权”的问题上仍存争议,但中国侨民对南洋的早期开发毕竟是不争的事实。1793年,当英国马戛尔尼使团访华途中经过巴达维亚(雅加达)的时候,他们发现中国人已经在这个荷兰的殖民地从事着各种职业,如办事员、经纪人、零售商、佃农、耕种者或仆人等,甚至连种植甘蔗这种给黑奴干的活都干,而他们中的许多人也有做大买卖发了财的。

曾与兰芳公司多有接触的荷兰学者高延也在《婆罗洲华人公司制度》一书中说:“涌入婆罗洲西部的移民,大部分是客家人。他们在炎热的赤道,日复一日起早摸黑在金矿里从事一种连当地人也难以忍受的苦工……有这样一个民族,在完全没有祖国的战舰、士兵或大炮支持的条件下,让自己的人民离开美好的家园,到炎热的热带和遥远的海洋去谋生……他们并非以成千上万的集体,以强力或全副武装去开创自己的事业,而是一个接一个或以小组的形式前进,最勇敢的人当先锋,每人凭借自身的力量、机智与道义自力更生。难道这不是值得称道的勇气以及肉体、道义上的力量吗?”

也有论者认为,自郑和七下西洋后,“南洋已成为中国的一部”,堪称“中国的附庸”。这种说法虽然有所夸大,但后继者的退盟自守,不但让散居南洋的侨民失去了保护,也让欧洲人就此主导了15世纪之后的世界航海史,并进而改变了南洋乃至整个远东的政治格局。这大概也是当时的决策者所没有想到的吧。

【西方势力的东进与中国人的“下南洋”】

15世纪后半叶,在郑和船队息航半个世纪后,迪亚士船队于1488年到达好望角;10年后也就是1498年,达·迦马船队绕过非洲到达印度。此后,葡萄牙人的船队来往于印度洋、阿拉伯海、孟加拉湾,不过他们并没有遭遇中国船队。直到1509年,葡萄牙人终于在马六甲海峡遇见了3艘来自中国的帆船。

从某种意义上说,马六甲海峡是亚洲与欧洲的关键门户,因为不管是东往西去还是西往东来,这里都是必经之海道。以郑和为例,其七次下西洋中有六次造访马六甲,这里实际上成为其庞大船队的物资供给与中转站。也正是通过马六甲,大明帝国的朝贡体系才得以擴散,并辐射到整个南洋。1403年10月,明成祖朱棣派遣专使往谕满剌加并赠送其国王礼物,开了永乐朝御笔题赐的先例,对马六甲的重视不言而喻。

葡萄牙人来到南洋后,处在战略通道上的马六甲海峡很快成为其觊觎目标并激起了他们继续东进的极大兴趣。1511年7月中旬,葡属印度果阿总督阿尔布克尔克亲率一支由18艘战舰与1200名葡萄牙士兵组成的军队开始进攻马六甲城。经过一个多月的抵抗,马六甲城最终陷落。由此,西方人前往东方的海上门户已经完全打开。1517年,葡萄牙船队首次抵达中国东南沿海。1557年,葡萄牙人以“借地晾晒水浸货物”为借口,用欺诈、贿赂的方式占住了一个名为MACAU的小渔镇,这就是后来的澳门。endprint

在得知葡萄牙人占领马六甲后,明王朝作出了“强烈回应”,那就是:不许佛郎机(即葡萄牙)入贡,扣押当时来华的葡萄牙使团皮雷斯一行,并将之押往广州投入监牢,作为归还马六甲的人质。不过这已经是马六甲失陷9年之后的事了。可以想象的是,在郑和这样规模的船队绝迹于南洋之后,明王朝与这些国家的朝贡关系只是一层政治薄纱,其外交辞令与对外交涉因缺乏军事支撑而显得苍白无力,它既挽救不了马六甲灭亡的命运,也阻止不了即将到来的海疆危机。

继葡萄牙人之后,西班牙人、荷兰人、英国人等也都纷纷东进。17世纪以后,南洋的印尼、菲律宾等大多沦为西方海权国家的殖民地。在此期间,仍不断有中国侨民前往南洋谋生。然而,葡萄牙等殖民者对中国侨民的政策反复不定,时而积极招揽华人前来开发南洋,时而又对中国人数量的剧增和取得的成功感到恐惧,并进而制造了不下十起屠杀事件。

如1603年和1639年,西班牙殖民者两次屠杀在菲律宾的华侨华商,死亡人数达5万余众。1662年,菲律宾再次发生了屠杀华侨的惨剧。也就在这年,郑成功从荷兰人手里收复台湾,他曾遣使至菲律宾向西班牙总督谴责其杀戮掠夺华侨的罪行,并表明了护侨护商的立场。孰料,后者非但拒而不听,反而在马尼拉再一次掀起了对华侨的屠杀,近4000人死于非命。可惜的是,因为各种原因,郑成功终究未能前去兴师问罪。

在荷属殖民地印尼,华侨的遭遇也大体如此。由于中国侨民不断增加,并在商业上与荷兰本国移民发生冲突,荷兰统治当局遂对中国人严格设限,如禁止华侨入境、大幅提高已定居华侨的人头税等。1740年,在听到反叛的传闻后,荷兰人对中国华侨进行了一场大屠杀,有近3万中国人丧生。

由于担心中国的皇帝会对在广州的荷兰人进行报复,荷兰人于是派了使团前往中国说明事由,并为此道歉。但令他们意想不到的是,中国皇帝对此不以为意,竟然毫不介意地答复说:这些都是“内地违旨不听召回、甘心久住之辈,在天朝本应正法之人,其在外洋生事被害,孽由自取”,“对于这些远离祖国贪图发财,舍弃自己祖宗坟墓的不肖臣民,朕并无丝毫的关怀!”

这个皇帝,就是刚即位不久的乾隆,他的说法也可看出清廷对待南洋侨民的态度。很显然,在清廷的眼里,这些南洋侨民等同于天朝弃民,对移民非但不加鼓励不加保护,反而采取了一种放任不管的遗弃方式。

不过退一步说,清廷采取这种态度其实也并不奇怪,因为中国人的本性是依恋故土的,如《汉书》中所云:“安土重迁,黎民之性;骨肉相附,人情所愿也。”一个传统悠久的农耕民族,要去海外、去南洋闯荡新世界,这无疑需要极大的勇气。然而尽管有重重阻力,当时前往南洋谋生创业的中国人还是络绎不绝。到19世纪中叶,南洋华侨的人数已超百万,而在巴达维亚(今雅加达)、槟榔屿、新加坡、马尼拉等集中聚居地,华侨都在数万人以上。鸦片战争以后,清廷被迫打开国门,之后有更多的中国人前往南洋,这就是历史上所称的“下南洋”。据统计,到1905年,南洋华侨总数已达700万;至20世纪50年代初,東南亚华侨人数已接近1500万。

“下南洋”是中国近代史上持续时间最长、路程最远的一次人口大迁徙。与同时期的“闯关东”“走西口”相比,“下南洋”不但具有跨国跨洋色彩,其路途危险程度及谋生难度也非国内迁徙可比。从某种程度上说,这种带有英雄主义的“迁徙精神”,是历代中国人身上弥足珍贵并值得赞扬的精神品质。endprint