官员家庭抑制子女创业之谜:基于教育筛选的解释

2017-09-27陈昊,吕越

陈 昊,吕 越

(1.对外经济贸易大学 国际经济研究院,北京 100029;2.对外经济贸易大学 WTO研究院,北京 100029)

官员家庭抑制子女创业之谜:基于教育筛选的解释

陈 昊1,吕 越2

(1.对外经济贸易大学 国际经济研究院,北京 100029;2.对外经济贸易大学 WTO研究院,北京 100029)

文章利用中国综合社会调查数据考察官员家庭对子女创业的影响,并进一步分析其内在作用机制。研究发现:第一,官员家庭显著抑制了子女的创业行为,降低了创业发生概率。第二,教育筛选机制能够解释官员家庭抑制创业现象,即官员家庭子女由于普遍拥有更长的教育年限而往往更不愿意选择风险较大的创业型工作。第三,官员家庭对创业的抑制主要来源于父亲为官,母亲为官对子女的创业影响不显著。此外,文章进一步甄别了可能与教育筛选并存的两种抑制创业的机制。出于“在位避嫌”的考虑,官员家庭会抑制子女创业,但是教育筛选仍然是其最主要的现实机制。相关的稳健性分类检验都支持了上述结论,并在此基础上得出了鼓励创业和保障就业公平的政策思路。

官员家庭;子女创业;教育筛选;中介效应;稀有事件偏差

一、引 言

2014年9月李克强总理在夏季达沃斯论坛上公开发出“大众创业、万众创新”的号召,中国劳动力市场上开始掀起“双创”热潮,国家和地方政府也相继制定出台了一系列政策支持个人创业。根据新华网·蓝鲸传媒联合发布的《2015双创白皮书》所做统计,2014年全年收录到的新成立公司4 247家,意味着每隔2小时就有一家新公司成立,创业常态趋势已然形成。“大众创业”目标的实现有利于缓解就业岗位供需矛盾、优化劳动力资源配置和缓解收入分配不公,从而促进整个国民经济的协调发展,因此具有重要的现实意义。而明确个人创业选择的影响因素,是保证国家和地方政府能够制定有效的鼓励创业政策,最终实现“大众创业”目标的前提,因而成为近年来学界关注的焦点。

大量研究中国创业影响机制和因素的成果都发现个人特征、环境氛围和制度政策是影响创业发生的三个主要因素。朱明芬(2010)还对以上三类因素的影响程度进行了排序,认为一般环境因素对创业行为的影响程度最大,家庭环境因素次之,个人素质因素较小,而现有研究对创业行为影响程度较大的家庭因素讨论则不够完备,对家庭存在官员背景影响创业发生概率的研究成果更不多见。李雪莲等(2015)发现,有职位的公务员家庭显著增加了配偶的创业概率,给出的解释是存在寻租动机。吴一平和王健(2015)在考察政治网络对创业的影响机制时,指出了公务员家庭之所以创业概率高,是因为拥有较强的政治网络。

现有研究主要存在以下两方面的不足:第一,官员家庭促进还是抑制了子女就业并没有得出公认的结论。从理论上说,父母为官可能会为儿女创造更好的创业条件,但是与此同时,官员家庭的良好背景也可能促使子女更没有创业的需求和迫切动机。从实践角度看,基于中国综合社会调查(CGSS)数据给出的直观统计结果也表明官员家庭的子女绝大多数并没有从事创业活动,例如CGSS2010、CGSS2012和CGSS2013中分别仅有12.90%、10.81%和10.14%的官员家庭子女选择从事创业活动,虽然这还不足以表明官员家庭就是抑制子女创业的原因,但显然至少不能想当然地认为官员家庭会更容易发生创业。第二,官员家庭影响子女创业选择的机制尚未明确。现有研究把官员家庭影响子女创业的原因大多归结为寻租(李雪莲等,2015)或政治网络(吴一平和王健,2015),但是寻租动机普遍存在于公务员的经济活动中,以此解释公务员家庭创业概率的增加恐难完备,而政治网络的解释基于东欧转型国家,与中国的现实情况未必完全相符。

为此,本文基于微观数据的实证研究表明,我们不仅没有观察到官员家庭对子女创业发生概率的提升效果,反而发现官员家庭甚至可能抑制后代的创业选择。通过进一步构建中介效应模型,我们对官员家庭抑制子女创业给出的一个解释是:官员家庭普遍为后代提供了更长的受教育机会,而受教育水平越高的受访者越不愿意选择风险较大的创业,形成所谓“教育筛选”效果,促使后代自主放弃创业尝试而更多选择进入稳定单位从事工作。

本文另一个贡献是进一步识别了官员家庭抑制子女创业的来源。我们发现父亲和母亲为官对子女创业的影响效果完全不同,具体来说,如果以副处级作为官员的认定标准,父亲为官才会显著抑制了子女的创业热情,而类似这样区分父母双方为官不同效应的工作在以往研究中还很少见。本文还充分考虑到甄别可能与教育筛选并存的抑制创业的机制,主要包括在位避嫌和人走茶凉。官场的在位避嫌和人走茶凉是普遍现象,而这两种机制都有可能造成官员家庭抑制子女创业,如果我们坚持教育筛选的故事,就必须甄别这两种机制。

为此接下来的工作包括:第二部分结合已有文献阐述官员家庭抑制子女创业的教育筛选机制;第三部分介绍数据、模型和基准回归过程;第四部分进行分类检验,分别考察不同户籍和官员地理条件下的抑制效果;第五部分甄别与教育筛选可能并存的两种机制;第六部分区分父母为官对子女创业选择的不同影响;最后是结论。

二、官员家庭抑制子女创业的可能机制:教育筛选

大量研究发现高学历劳动力普遍愿意选择风险较低的稳定工作,即使这些工作往往只能提供相对较低的收入。这个结论可以得到中国部分微观调查的支持:中国家庭收入调查(CHIP)2008年数据显示,城镇62.94%的本科及以上学历受访者和72.64%的硕士及以上学历受访者进入党政机关、事业单位和国有与集体独资或控股企业从事较稳定的工作。与此同时,在党政机关、事业单位和国有与集体独资或控股企业工作的本科及以上学历受访者月平均工资为2 474.85元,而同年同等学历水平受访者在其他单位工作的月平均工资可达2 583.76元。硕士及以上学历的收入差距甚至更大,收入均值分别为3 058.89元和3 697.12元。一些学者认为高学历劳动力之所以愿意选择风险较低的工作,是因为高学历劳动力往往更加厌恶风险,或者说,劳动力随着教育年限的延长会更加厌恶风险(Nordin等,2010;陈昊,2011);另一些观点则认为高学历劳动力倾向于择业稳定,主要是为了获得稳定收入,从而应付持续性开支例如贷款买房(Dan等,2009;陈昊和赵春明,2016)。总之,高学历劳动力确实更加偏好稳定工作。

在众多就业选择中,创业显然属于风险较高的一种选择(Boyd和Vozikis,1994;Krueger 和Brazeal,1994;Hmieleski和Corbett,2006;Barbosa等,2007)。既然选择创业风险较高,而高学历劳动力又普遍偏好稳定,因此许多高学历劳动力倾向于回避创业选择,即使创业能够获得更高的收入。尤其对那些低端化创业(例如仅仅成为个体工商户),高学历劳动力可能更不愿意参与其中。官员家庭由于拥有较好的教育条件和更强的教育便利获取能力,更容易为后代创造良好的受教育环境,从而延长子女的教育年限,这些也将在稍后的统计描述中更加明确地显示出来。所以,作为高学历劳动力的官员家庭子女,自主选择风险较低的稳定工作并不意外。

事实上,教育年限延长带来了回避创业选择是一个“自筛选”过程。官员家庭抑制子女创业动机并不是因为父母强迫子女选择放弃创业,后文我们也将进一步甄别可能的并存机制,发现即使出于“在位避嫌”的需要或面临“人走茶凉”的现实,都还不足以强迫子女放弃创业。官员家庭的良好受教育条件自然而然地促进了子女教育年限的延长,而子女成为高学历劳动力后通过自主的“筛选”偏向于放弃创业。当然,由于官员主观上的避嫌和客观上的人走茶凉都有可能同样带来创业抑制,因此甄别是必要的。综上所述,给出如下命题1。

命题1:官员家庭抑制了子女的创业选择,因而降低了创业发生概率。

官员家庭之所以能够为子女创造更好的教育条件,是因为官员家庭拥有更好的物质条件和人脉关系。从物质条件角度看,李雪莲等(2015)证明了有职务的公务员家庭在资产水平尤其是净资产水平上具有显著优势。官员家庭拥有更多的净资产,在其消费预算安排上就有能力更偏向于投资子女教育,因此能为子女创造更好的教育条件。从人脉关系角度看,李雪莲等(2015)和吴一平等(2015)分别指出,公务员家庭的社会交往比较广泛,政治网络比较强大,而拥有强大的社交网络能够便于官员家庭为子女争取更受关注和偏爱的教育环境和资源,例如让子女更被老师关注和选择成为重点培养对象。据此得出命题2。

命题2:官员家庭为子女提供更好的教育条件,从而普遍延长了子女教育年限,进而促使子女偏向于拒绝选择风险相对较高的创业。

我们关心的另一个问题是,官员家庭抑制子女创业的来源究竟是父亲还是母亲?或者说,是来源于父亲方面还是母亲方面的影响更为重要?大量相关研究表明父母工作或行为的重大变动,对子女的受教育水平存在完全不同的影响(Theodossiou,1998;Dolan,2002;Kim,2004;Kuhn等,2009;魏姝,2011)。赵颖(2016)在研究父母下岗对子女教育的影响时发现,由于男性下岗职工比女性下岗职工面临的精神压力要大,因此在中国劳动力市场上,父亲的风险偏好会在较大程度上影响子女风险偏好的形成。此外,由于父亲下岗后的时间很少分配在为子女教育提供良好的后勤保障上,因而往往会在更大程度上抑制子女受教育水平的上升。可以猜测,如果父亲为官反过来就可能更能促进子女受教育水平的提高,从而容易进入稳定单位工作。于是给出命题3。

命题3:子女创业动机被抑制的主要来源是父亲,即父亲为官更能显著降低子女的创业概率。

接下来的实证工作需要验证以上三个命题。

三、数据、模型与基准回归

(一)数据。我们通过中国综合社会调查(CGSS)的入户数据获得本研究需要的样本信息。中国综合社会调查项目由中国人民大学中国调查与数据中心负责执行,自2003年起,每年一次对中国大陆各省市自治区10 000多户家庭进行连续性横截面调查,现在已向所有授权用户公开八套数据(除2004年、2007年和2009年三年外)。考虑到本文关注话题所需变量,使用“CGSS2010、2012和2013”的三套数据,因为这三年的调查都提供了关于受访者父母职务级别的信息,有利于我们定义官员家庭。

针对本文研究主题首先需要识别创业者:在入户调查时,受访者会被问到“下列各种情形,哪一种更符合您目前的工作的状况”,如果受访者选择“个体工商户”或“自己是老板(或是合伙人)”,就认为他们实际上从事创业活动。当然,“个体工商户”相对于传统意义上的创业者来说,“创业门槛”显然更低,是否能够代表创业的普遍情况还需进一步讨论,后文详述。如果针对此问题受访者没有做出任何有效选择,我们认为样本关键变量的缺失并将该受访者排除工作样本之外,最终得到有效样本共13 831个,占三年总样本量的39.53%。参考已有研究成果(Aldrich,1998;Wong等,2005;Djankov,2006;罗明忠,2012;阮荣平等2014;)选取其他影响创业发生概率的因素作为控制变量,主要变量的含义及数据获取方式见表1。

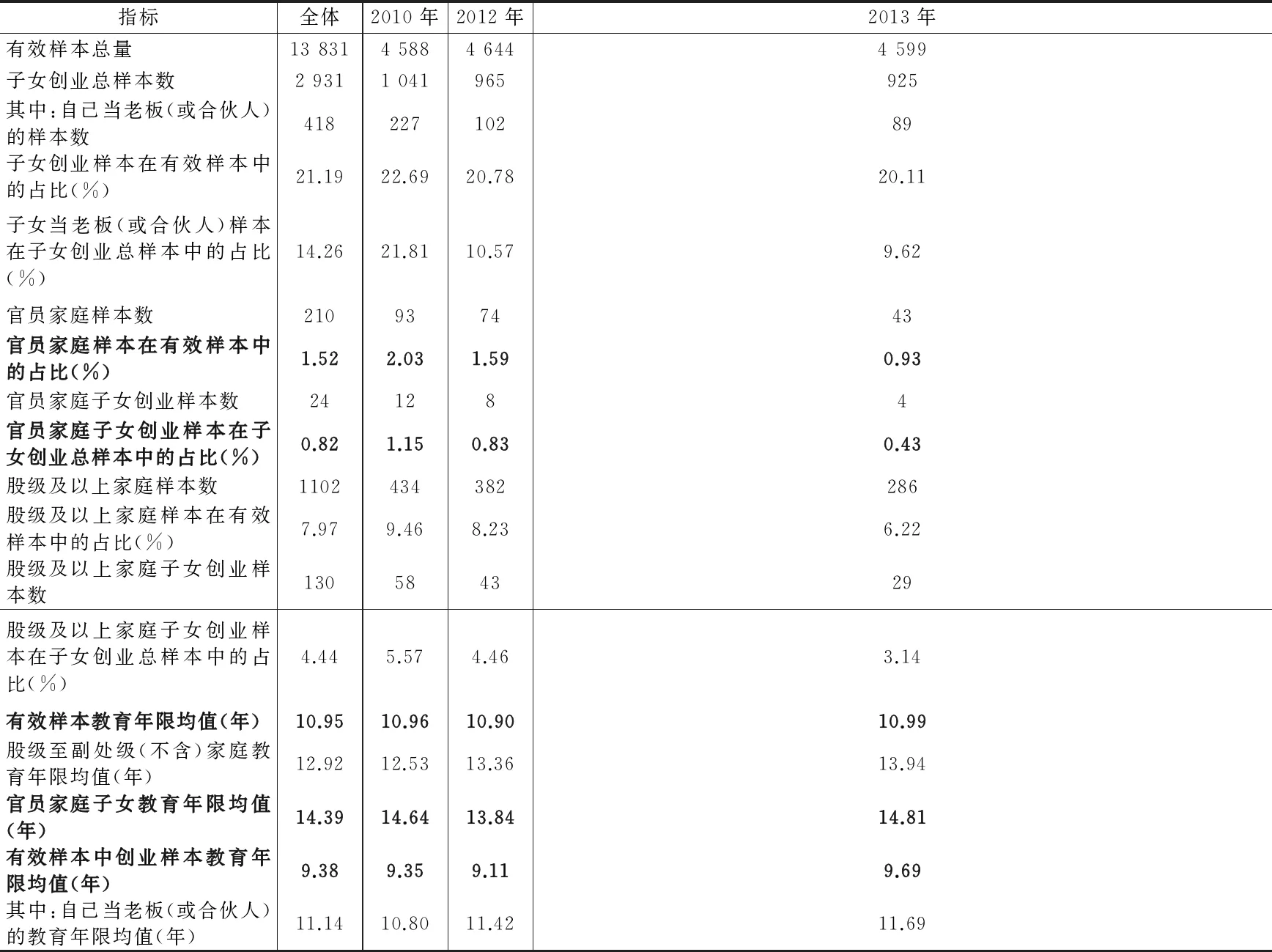

为了得到对官员家庭子女发生创业情况的直观印象,有必要统计比较官员和非官员家庭的子女创业发生情况,如表2所示。我们定义在文中若不做特殊说明,官员家庭指的是“父亲或母亲至少一方级别不低于副处级”。之所以关注副处级以上官员,是因为中央的许多相关文件都重点针对副处级及以上官员进行规范,而副处级往往也是在各级单位中拥有实权的级别起点。当然从大部分地区通用的行政级别设置规则来说,股级就已经被认定为有级别的官员,因此表2也同样报告了以股级作为划分标准的描述性统计结果。总体上看,在CGSS2010、CGSS2012和CGSS2013的入户调查中,创业样本占比大概维持在总样本的20%-22%,其中2010年的调查中达到最高为22.69%。但是在这些入户调查中,绝大多数受访者是以“个体工商户”的工作身份被识别进入创业样本群的,只有14.26%的受访者是“自己当老板(或合伙人)”。

表1 主要变量含义及数据获得方式

表2 创业样本的描述性统计

注:最后两行之所以选取报告有行政级别而非副处级以上,是因为母亲为副处级以上的官员家庭太少,容易造成总官员家庭样本统计结论受异常值干扰,报告中位数而非均值也是出于相同考虑。

此外,根据理论机制的描述,我们猜想是因为官员家庭子女受教育年限长,因而更不愿意从事创业工作。更进一步的验证同样依赖后续的实证工作,但是在统计描述上要得出这一结论也需要满足两个前提:一是官员家庭子女的教育年限更长,表2指出官员家庭子女教育年限均值高于整体样本均值3.44年;二是创业者的教育年限确实相对其他工作人群更短,至少比官员家庭更短。表2首先指出了创业者的教育年限均值低于整体样本均值1.57年。随之而来的质疑是由于创业样本中包含太多个体工商户,而个体工商户普遍偏低的受教育水平可能拉低了整体创业水平,为此表2最后一行报告了自己当老板(或合伙人)的情况,发现即使是自己当老板的受访者,教育年限均值也显著低于官员家庭。以上讨论表明至少从统计上看,官员家庭子女受教育水平更高应该有可能是官员家庭抑制创业的原因。

(二)模型。构建Probit模型,估计官员家庭对子女创业概率的影响:

(1)

(2)

(3)

对上述模型需要处理两方面的问题:第一,Probit模型中的官员家庭可能存在内生性。父母为官客观上要求谨慎和规避风险的性格,可能通过遗传和家庭教育传给子女,因此存在同时影响父母为官和子女创业的不可观测因素。如果内生性存在,不仅影响Probit模型回归结果的一致性,也使教育水平作为中介变量的机制变得不可信,为此进一步构建工具变量Probit模型:

(4)

需要说明的是,因为官员家庭本身属于二元离散虚拟变量,因此接下来的工具变量Probit模型只能使用线性概率模型的2SLS。

四是在城镇住房分配形式上从实物转向货币。1994年,国务院《关于深化城镇住房制度改革的决定》指出,把住房实物福利分配的方式改变为以按劳分配为主的货币工资分配方式。[5]1998年7月,国务院《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》宣布从该年下半年开始全面停止住房实物分配,实行住房分配货币化。[6]这是我国城镇住房制度改革历史上的划时代变革。

第二,创业样本毕竟很少,在有效样本中平均占比仅为21.19%,官员子女创业在总创业样本中的占比甚至不足1%,此时在Probit模型中就会出现大量0值而极少1值的情况,造成回归结果出现显著偏差,为此需要对方程(1)进行稀有事件偏差调整。

此外,中介效应往往在经济学研究中受到比管理学更多的质疑,主要基于两方面的理由:第一,为什么教育年限是中介变量而不是原方程遗漏的解释变量?这个问题很好回应。根据Baron和Kenny(1986)普遍被接受的提法,因为在接下来的所有中介效应验证回归中,我们都可以看到方程(3)中的δ1不显著,这也是中介效应成立的要求之一,那么如果教育年限是原方程遗漏变量,意味着官员家庭对子女创业毫无影响,这显然与已有研究结论和现实不符。此外,Sobel-Goodman中介效应检验也将证明教育直接影响子女创业的效应相对中介效应而言不显著,可见教育年限作为中介变量更加合适;第二,一些学者质疑逐步法检验中介效应的准确性(Spencer等,2006;Edwards和Lambert,2007;Hayes,2009),因此建议采用Bootstrap法直接检验系数乘积的显著性(Zhao等,2010)。为此本文同时采用基于Bootstrap的Sobel-Goodman法检验中介效应,以进一步增强教育年限作为中介变量的可信度。

(三)基准回归与对照检验。

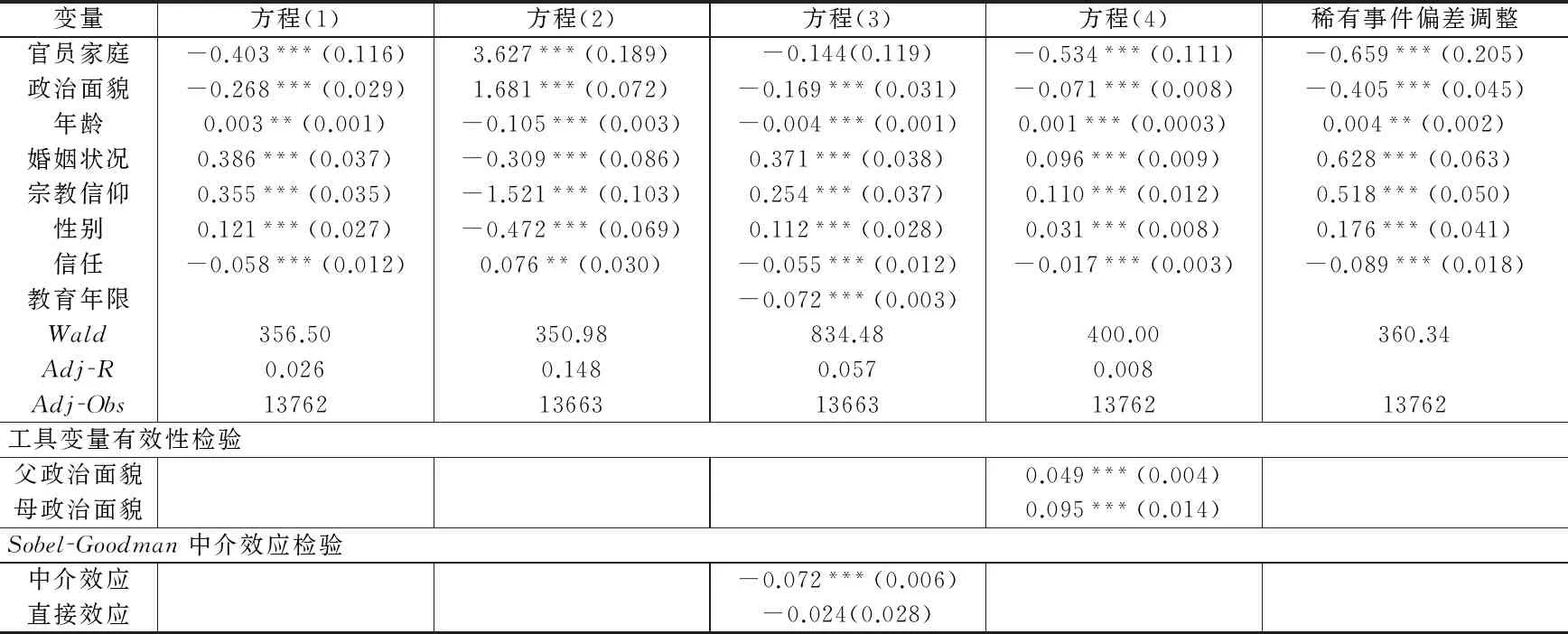

1.基准回归。利用Probit模型和中介效应方程组评估官员家庭对子女创业发生概率的影响,并检验教育年限作为中介变量的合理性,结果如表3所示。首先,我们观察到父母为官不仅没有鼓励创业,反而显著降低了子女成年后从事创业的概率;其次,教育年限是一个非常理想的中介变量,表现在对方程(2)的回归发现父母为官延长了子女的教育年限,而对方程(3)的回归则发现控制教育年限变量后,官员家庭对子女创业的影响变得不显著。这些都完全符合中介效应成立的要求,证明教育年限确实是官员家庭抑制子女创业的中介。更为关键的是,基于Sobel-Goodman中介效应检验证明了教育年限在官员家庭和子女创业中间,起了完全中介效应的作用(直接效应不显著),以上工作初步验证了命题1和命题2。

在此基础上进一步考虑含有内生变量和稀有事件的情况,其中稀有事件调整利用补对数-对数模型实现。结果分别见表3第5列和第6列。我们看到内生性wald检验证明官员家庭变量确实存在内生性,而作为工具变量的父母政治面貌与官员家庭存在显著相关性,因此是父母为官的良好工具变量。在2sls回归下,官员家庭对创业的抑制甚至更加强化了,而经过稀有事件偏差调整后,抑制作用依然显著。

表3 Probit模型与中介效应:官员家庭与子女创业发生

注:()中报告异方差稳健标准差,*、**和***分别表示在10%、5%和1%的置信水平下显著。同时报告Sobel-Goodman中介效应检验结果。后文表格均与本表相同。篇幅所限,本文涉及使用2sls的,表中都没有报告其他验证工具变量有效性的检验结果,例如不可识别检验中的K-PrkLM统计量,弱识别检验中的F统计量,过度识别检验中的Hanson-J统计量等,需要结果可向作者索取。

基准回归的其他结果提示与已有研究类似的结论:非共产党员、有宗教信仰和男性更愿意选择创业,值得一提的是,信任变量对创业发生概率有负向作用。越感到对他人不信任,就越愿意选择创业,这可能是值得进一步研究的新故事,更重要的是在接下来的工作中我们将发现,父亲为官对子女创业的抑制效应几乎是官员家庭抑制创业效应的全部来源。

表4 对照检验:不同家庭与不同创业类型

2.对照检验。进行两方面对照检验以确认Probit模型的合理性,并在此基础上区分家庭对不同创业类型的影响。一方面,如前所述我们定义“父母双方至少有一方级别不低于副处级”的家庭为官员家庭,如果我们将官员家庭样本筛除,在此基础上对剩余样本定义“父母双方至少有一方级别不低于股级”家庭为“干部家庭”,*这仅仅是为了与“官员家庭”区分而给出的称呼,与我国对干部身份的特殊称谓无关。事实上被作为与“农民”、“工人”并列的“干部”身份称为“干部”的人未必有级别。即父母双方均没有达到副处级但至少有一方在股级(含)以上的家庭,那么从表2的描述性统计结果看,干部家庭教育年限均值比有效样本平均教育年限高1.97年,虽然差距远远小于官员家庭与有效样本的教育年限差距,但同样不可忽视,如果前面描述的故事存在,那么干部家庭应该也同样会抑制子女创业;另一方面,在基准回归中将“个体工商户”和“自己当老板(或合伙人)”均视为“创业”,但前文已反复强调事实上个体工商户相对于老板或合伙人而言,显然在成本和门槛方面更不具备明显创业特征,为了观察官员家庭对子女不同创业类型发生概率的影响,同样需要进行对照检验。具体来说就是筛除个体工商户样本后,仅将工作身份为“老板(或合伙人)”视为创业样本,对个体工商户视为创业的处理类似。

对照结果检验表明,即使将“父母双方至少有一方为副处级以上”的官员家庭条件,降低为“父母双方至少有一方为股级以上”的干部家庭,对子女创业的影响依然显著为负,即干部家庭同样抑制了子女创业发生,这与干部家庭子女平均教育年限仍然显著高于一般家庭的统计现实相符。如果将创业行为进一步细分,我们发现官员家庭和干部家庭对其中“自己当老板(或合伙人)”这类创业行为不再显著抑制,当然也没有促进效果。而对“个体工商户”,官员家庭和干部家庭的抑制效果就非常明显。结合表2的统计描述其实很好理解,因为自己当老板(或合伙人)的样本教育年限本身也高于创业样本的平均水平,官员或干部家庭培养更高受教育水平后代与后代选择做老板形式的创业不再冲突,就不至于抑制创业,这与本文描述的故事没有冲突,并在一定程度上做了反证。

四、分类检验:户籍差异与官员地理

(一)户籍分类检验。大量已有研究都发现不同户籍性质的创业者,选择创业的概率存在本质差别。程广帅和谭宇(2013)建立了一个专门用于分析返乡农民工创业决策影响因素的理论框架,认为对农民工而言,政府支持、创业资本和创业动机是影响创业的三个最重要关键变量。与朱明芬(2010)提出的一般环境因素、家庭环境因素和个人素质因素虽然存在部分重合,但差别明显。专门针对农民工和农民创业动机的研究(石智雷等,2010;朱红根等,2010;马光荣和杨恩艳,2011;罗明忠,2012;蒋剑勇和郭红东,2012;吴磊和郑风田,2012;郝朝艳等,2012;朱红根和康兰媛,2013;张益丰和郑秀芝,2014;陈文超等,2014)分别证明了不同因素对农业户籍创业者行为产生的影响,也提醒我们有必要进行分类检验,以观察官员家庭对不同户籍后代创业的抑制效应。

根据受访者填写的户籍情况将有效样本分为两类,一类为非农户口和居民户口(以前为非农户口),另一类为农业户口和居民户口(以前为农业户口)。在CGSS入户调查中,关于户籍性质的选项还有“军籍”、“蓝印户口”、“没有户口”和“其他”四类,但无法识别究竟属于非农户还是农业户,因此将选择这四类的样本排除在外。

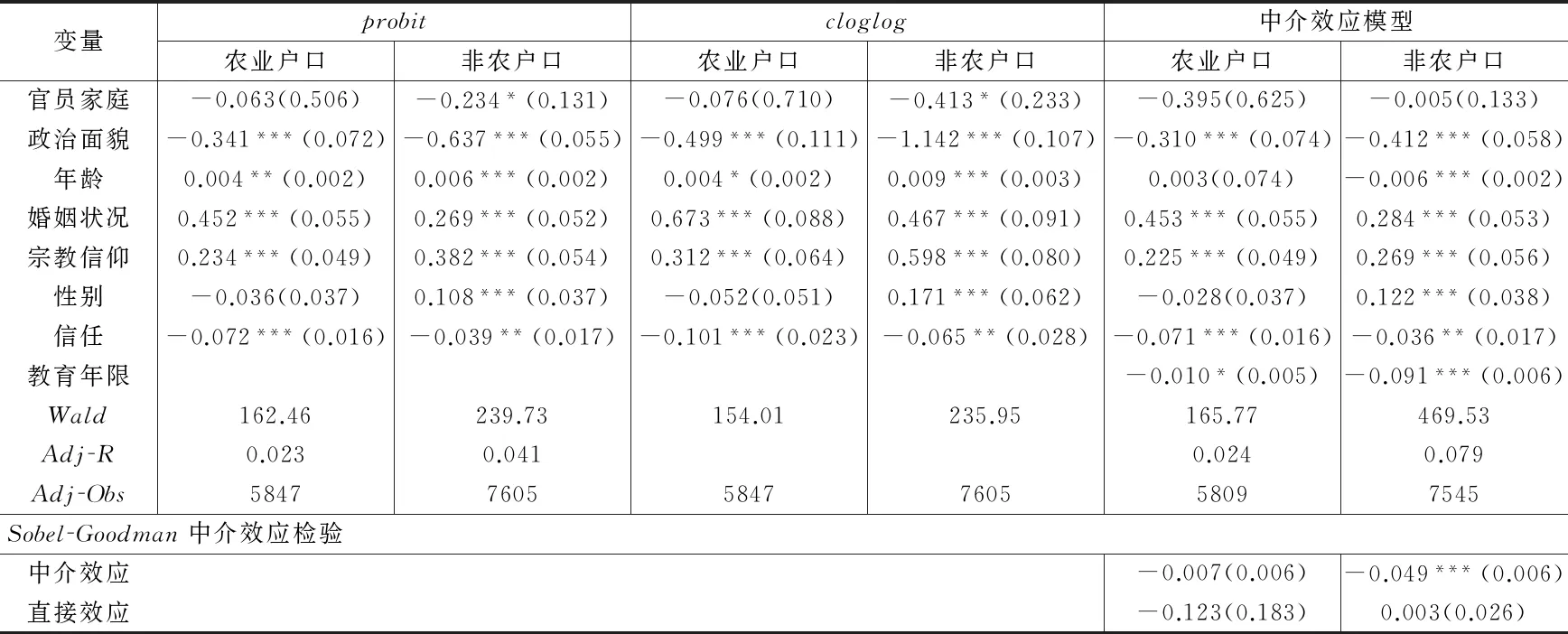

表5为户籍检验结果,我们同样使用补对数-对数模型进行了稀有事件偏差调整,并对不同户籍样本进行中介效应评估。首先,官员家庭对创业的抑制效果只体现在非农业户口样本上。无论父母的户籍状况如何,如果孩子是农业户口,父母更不会因为为官而阻碍其选择创业,这可能是因为农业户口的孩子找工作更不容易,创业显然是好的替代选择,实际上也间接反映出就业市场的户籍歧视依然存在。当然由于官员子女中农业户口的样本实在太少,或许还不足以得出结论。其次,官员家庭对非农户口样本的创业抑制作用明显,且中介效应评估再次证明教育年限作为中介变量的合理性,从而进一步验证本文的故事。值得一提的是,农业户口样本的Sobel-Goodman中介效应和直接效应均不显著,这可能是因为副处级以上官员家庭的农业户口子女,选择创业的样本过于稀少,但非农户口的验证依然成功。此外,表5的结果在一定程度上回应了前面所提现有研究的重要发现:影响不同户籍性质的劳动力创业选择的因素往往存在本质差异。除官员家庭对农业户口和非农户口的创业概率具有显著差异性影响外,性别对不同户籍的影响也完全不同。对农业户口的受访者来说,并没有因为是女性而更不愿意选择创业,但是对非农户口而言,男性依然是创业的主体。

表5 户籍分类检验

(二)官员地理。现有研究容易忽略中国官员任职的一个重要特征,即所谓“官员地理”。官员地理主要包括两个方面:一是同级别官员在不同地区任职的能量(power)不同,主要是在直辖市和普通省市任职存在差异。众所周知,直辖市的行政级别与省平级,甚至在实际影响力上高于普通省份,而处级干部在直辖市的影响力很有限,但在普通省市下属的地级市往往能够成为比较重要的实权干部。这就不得不引起我们对前文结论的质疑:之所以观察到官员家庭抑制创业或对创业没有显著影响,是因为其中任职于直辖市的官员家庭过多,而这些官员本身没有太多的能量去支持子女创业。为此有必要专门检验非直辖市官员家庭对创业的影响。二是同级别官员在不同职位的能量也不同,主要是在党政机关和其他单位任职存在差异。由于行政级别设置普遍,中国官员在企业、军队、事业单位、社会团体等非党政机关单位同样被赋予行政级别,但是相对于党政机关的同级别官员,其能量显然不足。因此,如果只检验党政机关的官员家庭,是否就会出现鼓励子女创业的情况?

1.非直辖市任职官员家庭。将受访者所在地区为直辖市(北京、上海、天津、重庆)的样本筛除,这里隐含着官员任职地区与家庭所在地区一致的前提假设。严格来说,官员存在异地任职的情况和要求,少数官员任职地与家庭居住地也确实可能不同,但是异地任职的要求一般发生在副司级及以上官员(地级市组织部长、地级市主要领导班子一把手、省厅厅长等)身上,副司级以下官员的异地任职基本上发生在同一地级市的不同县之间,而CGSS调查副司级以上官员家庭非常少,因此在无法获知官员任职地信息的情况下,以受访者居住地区作为官员任职地不会发生显著偏差。

检验证明,非直辖市官员家庭同样抑制了子女创业发生,且教育年限依然是良好的中介变量,这表明即使是相对能量较大的非直辖市官员,同样不会提高子女选择创业的概率,且官员家庭通过教育筛选机制降低了子女创业概率的故事依然成立。值得一提的是,在考虑了创业样本稀少的偏差调整后,官员家庭对创业的抑制作用有所削弱,但内生性检验证明,使用父母双方政治面貌作为工具变量进行调整应该更符合实际研究需要。

2.党政机关任职官员家庭。这里需要进行的处理是只将父母在党政机关任职的官员家庭视为“有效的”官员家庭,观察这些更可能具备“实权”的官员家庭是否仍然抑制创业发生。具体来说就是在官员家庭中进一步筛选出父母双方至少有一方在党政机关任职的视为1,父母双方均在非党政机关任职的官员家庭与非官员家庭一样视为0。检验证明了父母至少非一方在党政机关任职的官员家庭,同样显著抑制了子女的创业发生,这表明官员家庭抑制创业并非是因为在非党政机关任职的官员父母“没有能力”,而中介效应模型则进一步证明了教育年限同样是党政机关任职官员家庭抑制创业的中介变量。

以上两方面的检验同样可以推向反面,即或许有人认为直辖市官员和非党政机关任职官员的能量更强,因此我们同样分别进行了对照检验,结果并没有发生改变。篇幅所限需要结果的读者可以索取。官员的地理分类检验见表6所示。

表6 官员地理分类检验

五、并存机制识别:官员“在位避嫌”与“人走茶凉”

以上一系列检验的中介效应模型证明,官员家庭抑制子女创业符合教育筛选的基本故事,但这并不能够确认“教育筛选”是唯一的合理解释。事实上官员对子女创业的支持力度,至少还可能被两方面的机制所削弱:在位避嫌与人走茶凉。无论是出于“在位避嫌”的需要,还是迫于“人走茶凉”的现实,官员都有可能主动抑制子女选择创业的动机。我们有必要进一步识别这些可能与教育筛选并存的机制。

(一)“在位避嫌”: 未达退休年龄官员家庭。“在位避嫌”指的是官员在位期间出于“避嫌”需要,主动抑制或至少不鼓励子女从事创业活动。从1984年至今,党和政府发布过近20份涉及“禁止官员及亲属经商”内容的规定,这是造成官员家庭“在位避嫌”的主要制度原因。如1985年5月23日出台的《关于禁止领导干部的子女、配偶经商的决定》第一次对官员的家庭成员做出明确要求:“凡县、团级以上领导干部的子女、配偶,除在国营、集体、中外合资企业,以及在为解决职工子女就业而兴办的劳动服务性行业工作者外,一律不准经商”,类似要求一直针对党员干部存在,也从制度上成为官员家庭抑制子女创业的可能原因。

在只有教育筛选机制并控制教育年限的情况下,前面的中介效应模型已经证明了官员家庭将不再对创业概率产生显著影响。但是如果存在“在位避嫌”,由于其影响创业发生概率的方向与教育筛选机制相同,因此即使控制教育年限,在位官员家庭应该仍然会抑制子女创业。问题的关键在于筛选出“在位”官员。

根据现行官员退休年龄的相关规定,一般只有担任副部级以上官员才能在65岁及以上退休,其他副处级及以上官员最迟退休年龄男性不能超过60周岁,女性不能超过55周岁,*自2015年3月1日起,正副处级女性干部退休年龄延迟至60周岁,但在这之前依然是55周岁退休。而CGSS调查中所访问到的官员家庭的为官级别绝大多数在副厅级以下,因此可以通过排除在访问当年年龄已经超过60岁(男性)或55岁(女性)的官员家庭来获得“在位”官员家庭的样本信息。值得说明的是,根据惯例许多官员会在退休前几年就被安排到非领导岗位或至少是非一线领导岗位,但是调查中我们无法获得更细致的履历信息,因此只能以受访当年不高于60岁或55岁作为标准。*因为我们无法知道受访者开始创业的时间,因此以受访当年官员年龄不超过60岁作为筛选标准最稳妥。受访当年未退休的在受访者创业时肯定没有退休,反之不亦然。

表7的(1)和(3)分别为工具变量Probit模型、补对数-对数模型对受访当年未达退休年龄官员家庭影响子女创业的回归结果,为了区分教育筛选的作用,需要始终控制教育年限变量,这与前文的中介效应模型设定一致。可以发现,虽然控制教育年限后官员家庭对子女创业的抑制效果只在10%的置信水平下显著,但是毕竟具有统计意义。这表明教育筛选依然是解释官员家庭抑制创业的主要机制,与此同时也存在“在位避嫌”的考虑。这并不意外,因为国家对领导干部有严格的亲属经商限制,而绝大多数创业都与经商有关,作为官员尤其是处级以上领导干部,就不能不考虑通过主动抑制子女创业动机来避免相关嫌疑。

表7 并存机制甄别

(二)“人走茶凉”:长期不在位官员家庭。与“在位避嫌”相对应的现象是“人走茶凉”,即官员虽然享受的级别待遇没有变化,但是因为退休或其他原因离开实权岗位,其为官能量将大幅下降,从而丧失了帮助子女创业的人脉和能力。

如果存在“人走茶凉”,那么一个自然而然的现象是已经长期不在位的官员家庭更会抑制创业发生,因为“人走茶凉”使得官员无法帮助子女创业,所以控制教育年限变量后应该仍保留显著抑制效果。由于我们无法从受访者的回答中获得其开始创业的时间信息,为保险起见,以受访者14岁时父母的就业状况作为判断标准,其中除选择“受雇于他人(有固定雇主)”外的样本均为不在位官员家庭样本。需知14岁绝大多数子女还无法从事创业活动,所以到了子女创业选择和发生的时候,“人走茶凉”的情况就更有可能发生。

为此,我们将受访者14岁时父母仍然处于“受雇于他人(有固定雇主)”的官员家庭排除,剩下的官员家庭赋值1,其余家庭赋值0。表7的(2)和(4)分别为Probit模型、补对数-对数模型对已经长期不在位官员家庭影响创业的回归结果。显而易见,“人走茶凉”的机制并没有被观察到。当保留长期不在位的官员样本后,官员家庭对创业的抑制效果不仅没有更加明显,反而变得完全不显著,表明官员父母离开岗位后损失的人脉或权力对子女创业选择动机的影响有限。

综上所述,事实上无论是“在位避嫌”还是“人走茶凉”都无法替代“教育筛选”成为官员家庭抑制创业的核心机制。经过检验,“在位避嫌”虽然存在但显著性水平很低,而“人走茶凉”则完全没有被观察到。现实中许多官员父母不愿意子女创业,主要还是归结于教育筛选的作用,官员家庭为子女提供的良好受教育条件普遍延长了子女教育年限,而高学历劳动力本来就偏向于从事稳定工作,这在很大程度上并不依靠外力强迫实现,而是自主选择行为。

六、进一步讨论:抑制效应来源于父亲还是母亲?

现在我们将利用父母的行政级别进一步识别抑制效应的来源。本文定义“父母双方至少有一方行政级别在副处级(含)以上”的家庭为“官员家庭”,然而事实上父亲为官和母亲为官对子女的影响应该存在差异。为此有必要分别控制父亲和母亲的行政级别,观察抑制效应究竟来源于父亲还是母亲。

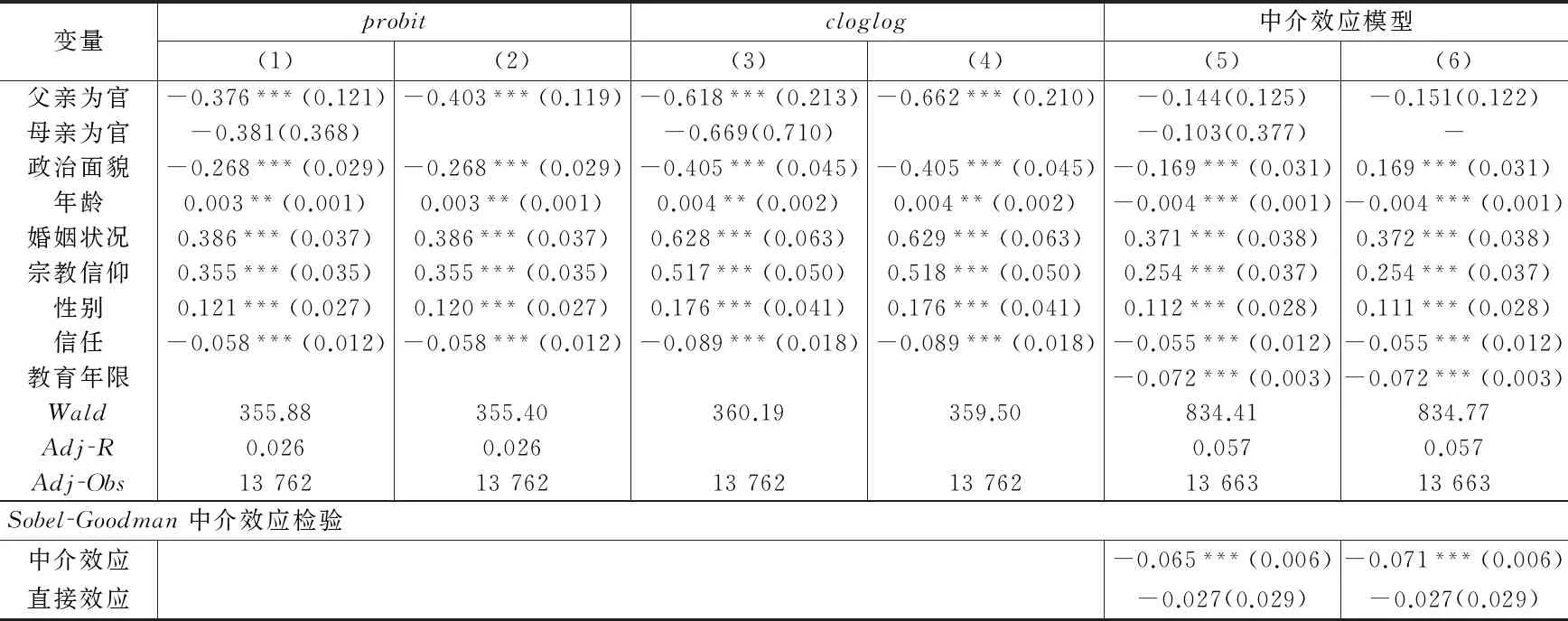

表8 抑制效应来源检验

表8的(1)、(3)和(5)证明,抑制效应来源于父亲为官,母亲为官对子女创业概率的影响完全不显著。无论Probit模型或补对数-对数模型都显示父亲为官对子女创业的抑制作用非常重要,而中介效应模型则再一次表明即使分别控制父母为官情况,教育年限依然是良好的中介变量,这在一定程度上可以成为前文回归的稳健性补充,从而初步完成了对命题3的验证。但是,上述工作需要注意两点:第一,父母的行政级别可能存在相关性。从CGSS调查数据看,母亲级别在副处级以上的家庭,父亲往往也具有较高的行政级别,反之却不成立,这使得有理由怀疑父亲为官很可能在一定程度上降低了母亲为官的难度。自变量之间存在相关性,传统观点认为是出现了多重共线性,而现代观点认为这是模型设定偏误,即只要剔除不大重要的自变量即可。为此剔除相对不显著和不重要的母亲为官变量重新回归,结果见表8的(2)、(4)和(6),这再次证明了父亲为官抑制子女创业的效果。第二,对父亲为官更能抑制子女创业的原因,如果同样符合本文故事的猜测,应该观察得到父亲为官的家庭子女的教育年限更长。但是影响受访者教育年限的因素还有很多,而父亲一方为官和母亲一方为官的家庭可能在初始状态就有很大差异,因此简单的描述统计或控制变量回归无法得出准确结论。我们尝试引入自然实验的方法,以比较父母为官对子女教育年限的不同影响,需要回答如下问题:“如果仅有母亲为官的家庭变成仅有父亲为官的话,子女的教育年限会发生什么变化”。*只能比较“仅有一方”为官的两组样本,若同时考虑父母均为官的样本,就无法识别其中一方对子女教育年限的净影响。这当然是一个反事实问题,因为仅有母亲为官的家庭不可能变成仅有父亲为官,而本文面对的样本是截面形式,因此采用倾向评分匹配(PSM)进一步识别父母为官对子女教育水平的净影响差异。PSM结果见表9,篇幅所限只报告三类平均干预效应(虚拟变量定义过程略)。

我们看到,在进行1对4近邻匹配后,处理组平均干预效应(ATT)为-2.110,表明在家庭其他条件近似相等的情况下,仅母亲一方为官的子女教育年限平均要比仅父亲一方为官短最少2年。同时值得注意的是,平均处理效应(ATE)与处理组平均干预效应(ATT)的差距非常小,表明选择偏差经过选取的匹配变量识别后已经微乎其微,这也证明了进行PSM所选择的匹配变量比较合理,PSM结果可信。综上所述,父亲为官确实比母亲为官更能提高子女受教育水平,从而进一步抑制了创业发生,本文所描述的教育筛选故事可以解释子女创业的抑制基本源自父亲为官的事实。

表9 父母一方为官家庭对子女教育年限的平均干预效应

七、结 论

本文利用中国综合社会调查数据考察了官员家庭对子女的创业影响,并进一步分析了其内在作用机制。研究发现,以行政级别而非笼统的公务员身份来识别官员家庭,父母为官对子女创业动机将产生显著抑制作用,原因是官员家庭子女受教育水平普遍更高,教育筛选机制促使高学历劳动力偏向于选择较低风险的非创业型工作。为了进一步验证官员家庭对子女创业的影响机制,文章进行了两方面的工作:一方面,对不同户籍状况的官员家庭子女进行了分类检验,并充分考虑在党政机关和直辖市任职官员的特殊性,证明了官员家庭主要抑制非农户口子女的创业,且抑制创业的事实并不因为官员地理的不同而有所改变。另一方面,甄别了可能与教育筛选机制并存的“在位避嫌”与“人走茶凉”。结果表明,“人走茶凉”的效应完全没有被观察到,“在位避嫌”虽然同样带来了官员家庭对子女创业的抑制,但显著性很弱,并不足以替代“教育筛选”作为核心机制。最后文章通过分别识别父母行政级别讨论了抑制效应的来源,指出了官员家庭降低子女创业概率应该主要归因于父亲为官,母亲为官的影响并不明显。进一步基于PSM的反事实检验则表明父亲为官相比于母亲为官更能促进子女延长教育年限,因而同样符合教育筛选的故事。

本文研究有利于推进对官员家庭子女这个特殊群体的就业选择问题的认识。有理由认为,仅仅以父母是否为公务员或党员作为识别标准,讨论官员家庭子女的创业影响因素是容易产生误判的。拥有行政级别尤其是副处级以上实权级别的官员家庭,与一般的公务员或党员家庭在对后代的择业选择影响上必然存在差异。我们相信官员家庭为子女创造更良好的教育条件,从而普遍延长后代教育年限将成为影响子女创业选择的关键。由于教育筛选机制本身是一种“自选择”行为,不会造成劳动力市场效率的损失,官员子女如果是因为教育筛选而更多地选择非创业工作,并不值得担心。当然由于数据可获得性的限制,近年来所展开的力度空前的反腐败工作产生的效果我们无从检验,相信这也将成为官员家庭抑制子女创业的重要环境因素,值得今后进一步讨论。

当然,禁止或至少在较大程度上限制领导干部配偶、子女经商,对预防腐败和滥用职权具有重要意义,应当坚持施行。在此基础上,如何进一步细化禁止性条例,规范官员子女从事相关工作的行为,将成为政策完善的方向。如果对所有干部,其子女无论个人现实情况如何,在任何地方都不能经商或创业,可能会造成官员后代就业的“逆向歧视”,如何兼顾监督官员和最大限度保障就业公平就显得非常重要。2015年5月4日上海率先公布实施《关于进一步规范本市领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为的规定(试行)》,其中一些规定给予了我们进一步完善政策的启发。例如该规定明确指出省部级领导干部配偶不得经商办企业,其子女及其配偶不得在上海经商办企业;市级领导干部、市各委各部门正局职、市政府各部门、区县党政正职、市各级人民法院、检察院领导班子成员及国有企业领导干部等重点管理岗位的领导干部,其配偶不得经商办企业,其子女不得在领导干部管辖的地区或业务范围内经商办企业,不得在上海从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动。类似这样的规定体现了对不同级别、不同部门领导的差别化规范要求,也体现了对配偶和子女的差别化规范要求,在监督官员行为的基础上充分考虑就业公平的保障,就能有效减轻规定可能造成的劳动力市场效率损失。

促进大众创业是政府当前的重要政策目标,有利于缓解国家整体就业压力,充分释放劳动者个体创造力,优化劳动力市场资源配置。为了实现这一目标,需要劳动者个人、政府、社会等多方面共同努力,其中不能忽略的是重塑人们对创业的看法。高学历劳动力之所以不愿意选择创业,主要是因为普遍认为创业风险和不确定性太大,而这可以通过政府制定更加完善和有力的创业支持政策来解决。政府如果能够对创业资金和创业知识匮乏的劳动力进行更大幅度的支持帮助,例如给予力度更大的创业资金资助或创业贷款优惠,提供更加专业和完善的创业知识培训与咨询帮助,就能够从根本上改善人们对创业风险的看法,从而进一步促进潜在创业者实施创业计划,实现大众创业目标。

[1]陈昊.收入波动、风险规避与学历误配——来自中国行业面板的证据[J].南开经济研究,2011,(6):109-127.

[2]陈昊,赵春明.房价上涨与学历-收入误配之谜:稳定偏好的无奈[J].经济研究工作论文 No.WP1112,2016.

[3]陈文超,陈雯,江立华.农民工返乡创业的影响因素分析[J].中国人口科学,2014,(2):96-105.

[4]程广帅,谭宇.返乡农民工创业决策影响因素研究[J].中国人口·资源与环境,2013,(1):119-125.

[5]郝朝艳,平新乔,张海洋,等.农户的创业选择及其影响因素——来自“农村金融调查”的证据[J].中国农村经济,2012,(4):57-65.

[6]蒋剑勇,郭红东.创业氛围、社会网络和农民创业意向[J].中国农村观察,2012,(2):20-27.

[7]李雪莲,马双,邓翔.公务员家庭、创业与寻租动机[J].经济研究,2015,(5):89-103.

[8]林嵩,姜彦福.创业活动为何发生:创业倾向迁移的视角[J].中国工业经济,2012,(6):94-106.

[9]罗明忠.个体特征、资源获取与农民创业——基于广东部分地区问卷调查数据的实证分析[J].中国农村观察,2012,(2):11-19.

[10]马光荣,杨恩艳.社会网络、非正规金融与创业[J].经济研究,2011,(3):83-94.

[11]阮荣平,郑风田,刘力.信仰的力量:宗教有利于创业吗?[J].经济研究,2014,(3):171-184.

[12]石智雷,谭宇,吴海涛.返乡农民工创业行为与创业意愿分析[J].中国农村观察,2010,(5):25-37.

[13]魏姝.性别因素在公务员录用和晋升中的影响——代表性官僚制理论视角下的分析[J].妇女研究论丛,2011,(2):32-39.

[14]吴磊,郑风田.创业环境维度视角下的农民工回乡创业选择[J].中国人口·资源与环境,2012,(9):116-120.

[15]吴一平,王健.制度环境、政治网络与创业:来自转型国家的证据[J].经济研究,2015,(8):45-57.

[16]杨俊,韩炜,张玉利.工作经验隶属性、市场化程度与创业行为速度[J].管理科学学报,2014,(8):10-22.

[17]杨震宁,李东红,范黎波.身陷“盘丝洞”:社会网络关系嵌入过度影响了创业过程吗?[J].管理世界,2013,(12):101-116.

[18]朱红根,康兰媛,翁贞林,等.劳动力输出大省农民工返乡创业意愿影响因素的实证分析——基于江西省1 145个返乡农民工的调查数据[J].中国农村观察,2010,(5):38-47.

[19]朱红根,康兰媛.金融环境、政策支持与农民创业意愿[J].中国农村观察,2013,(5):24-33.

[20]朱明芬.农民创业行为影响因素分析——以浙江杭州为例[J].中国农村经济,2010,(3):25-34.

[21]张益丰,郑秀芝.企业家才能、创业环境异质性与农民创业——基于3省14个行政村调研数据的实证研究[J].中国农村观察,2014,(3):21-28.

[22]赵颖.员工下岗、家庭资源与子女教育[J].经济研究,2016,(5):101-115.

[23]Abadie A,Imbens G W.Simple and bias-corrected matching estimators[R].Technical Report,Department of Economics,University of California,Berkeley,2002.

[24]Aldrich H E,Renzulli L, Langton N.Passing on privilege:Resources provided by self-employed parents to their self-employed children[J]. Research in Social Stratification,1998,16:291-317.

[25]Boyd N G,Vozikis G S.The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions[J].Entrepreneurship Theory and Practice,1994,18(1):63-90.

[26]Barbosa A,Mathger L M,Chubb C,et al. Disruptive coloration in cuttlefish: A visual perception mechanism that regulates ontogenetic adjustment of skin patterning[J].Journal of Experimental Biology,2007,210(7):1139-1147.

[27]Dan B,Natalia K,Lowell T.Earnings functions when wages and prices vary by location[J].Journal of Labor Economics,2009,27(1):21-47.

[28]Dolan J.Representative bureaucracy in the federal executive: Gender and spending priorities[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2002,12(3):353-375.

[29]Djankov S,Miguel E,Qian Y.Entrepreneurship:First results from Russia[J].CEPR Discussion Paper No.5707,2006.

[30]Edwards J R,Lambert L S.Methods for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis[J].Psychological Methods,2007,12(1):1-22.

[31]Hayes A F. Beyond Baron and Kenny:Statistical mediation analysis in the new millennium[J].Communication Monographs,2009,76(4):408-420.

[32]Hmieleski K M,Corbett A C.Proclivity for improvisation as a predictor of entrepreneurial intentions[J].Journal of Small Business Management,2006,44(1):45-63.

[33]Krueger N F,Brazeal D V.Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs[J]. Entrepreneurship Theory and Practice,1994,18(3):91-104.

[34]Kim C K.Women and minorities in state government agencies[J].Public Personnel Management,2004,33(2):165-180.

[35]Kuhn A,Lalive R,Zweimüller J.The public health costs of job loss[J].Journal of Health Economics,2009,28(6):1099-1115.

[36]Low M B,MacMillan I C.Entrepreneurship:Past research and future challenge[J].Journal of Management,1988,14(2):139-161.

[37]Nordin M,Persson I,Rooth D.Education-occupation mismatch:Is there an income penalty?[J].Economics of Education Review,2010,29(6):1047-1059.

[38] Spencer S J,Zanna M P,Fong G T.Establishing a causal chain: Why experiments are often more effective than meditational analyses in examining psychological processes[J].Journal of Personality and Social Psychology,2006,89(6):845-851.

[39]Theodossiou I.The effects of low-pay and unemployment on psychological wellbeing:A logistic regression approach[J].Journal of Health Economics,1998,17(1):85-104.

[40]Wong K P,Ho Y P,Autio E.Entrepreneurship,Innovation and Economic Growth:Evidence from GEM data[J].Small Business Economics,2005,24(3):335-350.

[41]Zhao X,Lynch J G,Chen Q.Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths about mediation analysis[J].Journal of Consumer Research,2010,37(2):197-206.

TheMysteryofCurbsonChildrenEntrepreneurshipinOfficialFamilies:ExplanationBasedonEducationScreening

Chen Hao1, Lü Yue2

(1.InstituteofInternationalEconomy,UniversityofInternationalBusinessandEconomics,Beijing100029,China;2.ChinaInstituteforWTOStudies,UniversityofInternationalBusinessandEconomics,Beijing100029,China)

This paper investigates the effects of official families on their children entrepreneurship, and further analyzes its internal mechanism based on the data of Chinese General Social Survey. It comes to the following conclusions: firstly, the official families significantly restrain entrepreneurial behavior of their children, and reduce the probability of occurrence of entrepreneurship; secondly, education screening mechanism is suitable for explaining the phenomenon of curbs on children entrepreneurship in official families, namely the children from official families generally have longer educational life, and thus do not tend to be more likely to choose riskier entrepreneurial jobs; thirdly, the curbs on entrepreneurship in official families come mainly from fathers as the officials, and mothers as the officials do not have significant effects on children entrepreneurship. In addition, it further identifies two possible mechanisms of curbs on entrepreneurship possibly coexisting with education screening. Although official families similarly restrain children entrepreneurship owing to avoiding arousing suspicions, education screening is still the most important realistic mechanism. Robust classification test supports the above conclusions and concludes the policy ideas for encouraging entrepreneurship and ensuring equitable employment.

official family; children entrepreneurship; education screening; mediating effect; rare event deviation

F062.6;F241.4

:A

:1001-9952(2017)10-0067-16

10.16538/j.cnki.jfe.2017.10.006

(责任编辑 许 柏)

2017-04-01

对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(CXTD8-03)

陈 昊(1987-),男,江西赣州人,对外经济贸易大学国际经济研究院副研究员; 吕 越(1987-),女,浙江丽水人,对外经济贸易大学WTO研究院助理研究员。