公共项目暨政府购买服务的责任监控与绩效评估

——美国《项目评估与结果法案》的洞见与启示

2017-09-25尚虎平

尚虎平,杨 娟

(苏州大学 政治与公共管理学院,江苏 苏州 215123)

公共项目暨政府购买服务的责任监控与绩效评估

——美国《项目评估与结果法案》的洞见与启示

尚虎平,杨 娟

(苏州大学 政治与公共管理学院,江苏 苏州 215123)

自我国出台《关于做好政府购买服务工作有关问题的通知》之后,政府向社会购买公共服务成为一项日常性工作,社会多元主体提供公共服务、参与甚至发起公共服务项目成为常态。但这种多元化参与公共服务项目的做法,却带来我国对公共项目,尤其是外包公共服务项目、购买性公共服务项目的责任监控、绩效评价问题,引发了“楼歪歪”“桥脆脆”“营养餐霉变”等恶果。在目前我国尚无成熟办法的情况下,被我国学术界与实践界忽视的美国《项目评估与结果法案》及其配套做法无疑可以提供一些有益的思路。综合来看,该法案以法律的形式推进全过程责任监控、外包项目不外包责任、项目绩效与项目责任以及财政预算挂钩、以项目绩效完善完整意义上的绩效型政府与责任型政府的做法对我国有着较好的借鉴作用,有助于我国更好地推动公共服务项目改革,尤其有助于促进外包公共项目的责任监控。

公共项目;项目评估与结果法案;政府绩效;服务外包;公共责任

一、引言

自改革开放以来,我国公共服务体系和制度建设不断完善。与此同时,随着我国经济发展步入新常态阶段,人民群众日益增长的公共服务需求也迈向多元化,在这种情况下,各级政府需要进一步强化公共服务职能,创新公共服务供给方式,提升公共服务供给水平[1]。就本质而言,行政管理、公共服务就是要最大限度地追求效率[2],而只有“上帝的归上帝,凯撒的归凯撒”,让合适的部门在合适的时间、合适的地点去做合适的事情,才可能真正产生行政管理、公共服务的效率。随着新公共管理理论的普及,人们逐渐认识到,就提供公共服务而言,政府并非所有事项的“合适人选”,还有大量的公共服务需要由更专业的部门、机构,甚至个人去承担,这就是公共服务外包兴起的理论依据。实际上,就效率而言,大量的公共服务更适合由私人部门生产与提供[3]。这种效率导向的公共服务生产与提供,契合了亚当斯密提出的经典市场效率原则,他指出,在一切可以以私人方式提供公共服务的地方,均应由私人来提供,这样才有利于社会整体效率、整体效用的提升[4]。

实际上,随着改革的深入,党中央、国务院也逐渐认识到公共服务生产、提供方式多样化更有助于社会效率提升,更有助于公共财政预算效用的最大化,也更有助于塑造一个“廉价政府”。2013年9月30日,国务院办公厅发布了《关于政府向社会力量购买公共服务的指导意见》,为我国政府积极引入市场机制、有效动员社会力量、构建多层次、多元化的公共服务供给体系奠定了制度基础。2013年11月,党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出,要充分发挥非政府主体在公共服务提供上的积极作用,有效提高公共服务效率,“推广政府购买服务,凡属事务性管理服务,原则上都要引入竞争机制,通过合同、委托等方式向社会购买”。同年12月,财政部印发了《关于做好政府购买服务工作有关问题的通知》,进一步细化了非政府主体,尤其是企业参与公共服务提供的具体环节。此后,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》对今后五年我国如何落实多元化、多主体提供公共服务指明了方向。它在第六十一章中明确了:“推动供给方式多元化,能由政府购买服务提供的,政府不再直接承办;能由政府和社会资本合作提供的,广泛吸引社会资本参与。”“制定发布购买公共服务目录,推行特许经营、定向委托、战略合作、竞争性评审等方式,引入竞争机制。创新从事公益服务事业单位体制机制,健全法人治理结构,推动从事生产经营活动事业单位转制为企业。”随着“十三五”规划逐步开始落实,引入多元主体参与公共服务提供,已经成为我国公共服务提供的一种常态。这种新工作常态常常被称之为“公共服务外包”或者“政府购买公共服务”,它因《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》而广为人知,也因为它与“十三五”规划的落实,而成为我国社会发展中的热点事件。

然而,与我国其他领域的改革一样,公共服务提供方式改革中,也出现了“一收就死,一放就乱”的苗头。在推进公共服务多元提供之后,我国公共服务外包中存在明显的失控问题,有些地方政府甚至存在“甩手掌柜”问题,认为既然公共服务已经外包,所有责任就该由服务承担机构来担负。这就将公共服务外包、多元主体提供理解成公共服务责任推卸,违背了政府公共服务“外包服务不外包公共责任”的基本原则,造成了公共服务外包的责任危机、质量危机。出现了一批“楼歪歪”“桥脆脆”“验后就倒”“一年后就烂”的公共项目,严重影响了我国公共服务外包事业的声誉。要突破这种窘境,就需要寻求有效的办法、成熟的经验,以对症下药,根治问题。

从国际范围来看,西方发达国家历史上也曾有过类似的教训,后来它们开始推行两种控制方式来保证公共服务外包项目、多元主体提供项目的质量与责任问题。一是前馈控制结合过程控制的模式,也就是在公共服务外包之前、外包之后的实施中进行控制;二是贯彻“结果导向”原则,在项目结束之后以绩效评估来把控项目按照既定目标实施。目前,虽然我国对外包公共项目也或多或少地采用了这两种控制方式,但效果却不尽如人意,各种“豆腐渣”工程依然层出不穷。这就要求我们必须向国际成熟、可行的经验寻找启迪与借鉴,以有效监控多元主体提供的公共项目,特别要保证那些公共服务外包项目的受托责任落实,以最大限度地保证公共利益。被我国学术界与实践界几乎完全忽略的美国《项目评估与结果法案》及其配套做法在落实公共服务外包项目的受托责任方面颇具借鉴意义。美国以《项目评估与结果法案》保证多元主体提供公共项目受托责任的做法有效地保证了各类公共项目,尤其是服务外包项目、购买公共服务项目的受托责任落实,保证了各类项目的高绩效。这种做法即使在西方发达国家也属于领先行列,被世界各地推介与模仿,逐渐成为一种世界性的公共项目监督与评估模式。在我国大力推进公共服务提供多元化、大力推行公共服务外包的背景下,非常有必要借鉴这种立法先行的做法,以完善我国公共项目外包、多元提供之后控制与评价难题,将“法治政府”“依法行政”落实到公共服务多元化提供、公共服务购买与外包改革中。

二、政府绩效评估的系统法治化催生了美国《项目评估与结果法案》

从国外的实践来看,对公共项目进行监控实际上是政府绩效评估工作的有机组成部分,是保证公共服务、公共项目、公共产品实现预期绩效的有效手段,是实现它们的公共财政受托责任的必备工具。为了将政府绩效评估工作纳入法制化轨道,使其具有国家治理基础制度的地位,美国在1993年第103届国会通过了《政府绩效与结果法案》(TheGovernmentPerformanceandResultsAct,GPRA),将政府绩效评估与管理中的各个环节均纳入法制化轨道,若有执行不到位之处,就会涉及违法问题,轻则会被依法问责,重则会引起司法审判问题。这使得政府绩效评估与管理工作成为美国公共管理中一项必不可少的刚性工作。

然而,在具体落实《政府绩效与结果法案》过程中,从联邦政府到地方政府,均碰到新的难题。由于《政府绩效与结果法案》出台时将“绩效”理解为政府作为一个组织,政府中的职能部门作为一个组织所应该取得的绩效,在很大程度上忽略了政府需要提供的各类公共项目作为独立个体所应该取得的绩效。这使得对现实中的各类公共服务项目,尤其是外包项目、购买性项目的监控与绩效评估缺少法律依据。在缺乏法律依据的情况下,无论多么完善的绩效评估方案、绩效评估做法,本身都缺乏让公众和利益相关者信服的合法性基础。虽然2002年时美国管理与预算局(Office of Management and Budget,OMB)推出了“项目评估定级工具”(Program Assessment Rating Tool,PART)来弥补这种缺憾,但其精确程度、法律依据依然不够。

为了解决这个难题,2004年1月25日,议员普赖茨(Platts)和戴维斯(Davis)联合向美国国会提交了3826号议案,此即国会185号决议的初始形式,它要求管理与预算局至少每五年要对所有联邦政府项目进行一次绩效评估。在3826号议案的注释中,普赖茨指出:“《政府绩效与结果法案》为各机构与国会合作、共同制定战略目标、使用绩效信息奠定了坚实的法律基础。然而,随着项目评估定级工具的推广与运用,布什政府实施的活动及项目远超出了《政府绩效与结果法案》要求管理范围,故而需要引进新的项目评估系统以对所有联邦活动进行绩效评估与结果控制。从逻辑上来讲,在实证分析的基础上赋予项目评审程序以法律地位则将成为国会的下一步行动计划。”[5]2005年1月4日,美国国会通过了3826号议案,将其编码为185号决议存档,并正式命名为《项目评估与结果法案》(Program Assessment and Results Act),它被简写为“PARA/PAR”或者“PARA”,有时也被称为“第185号决议(H.R.185)”。

实际上,《项目评估与结果法案》并非“空降”的法律,它本身吸纳了历次政府绩效管理,尤其是绩效预算的经验,以从内容上来补充《政府绩效与结果法案》。从纵向来看,自1949年胡佛委员会提出“绩效预算”(Performance Budget,PB)开始,美国与公共服务项目监控、项目绩效评价与管理相关的政府改革就一直持续不断。20世纪60年代,美国推行了“计划—规划—预算”(Planning Programming Budgeting System, PPBS)与“目标管理”(Management by Objectives,MBO);20世纪70年代,美国推行了“零基预算”(Zero-base Budgeting,ZBB),并在1974年出台了《国会预算和截留控制法》(TheCongressionalBudgetandImpoundmentControlActof1974);克林顿总统一上台,就在政府公共管理领域大刀阔斧开始“重塑政府”推行了“总统管理议程”(President’s Management Agenda,PMA),它高举“绩效”大旗,以“绩效预算”“绩效测量”(performance measuring)为工具,在1993年时甚至推出了《政府绩效与结果法案》来以法律的形式巩固这种改革成果。《项目评估结果法案》从内容上吸收了历次项目预算绩效管理的经验,将那些未被《政府绩效与结果法案》作为主要约束对象的公共服务项目纳入法律规制范围,对公共项目的发起、实施、外包、回购、监控、信息使用、绩效评估等以法律条文的形式做了基本规定。

从参与《项目评估与结果法案》提案的6名议员(Platts、Davis、Towns、Waxman、Hollen、Fitzgerald)向国会陈述的理由来看,当时美国政府系统,尤其是联邦政府在《政府绩效与结果》的约束之外,即使有项目评估定级工具的补充,但依然面临一系列公共服务项目监控的紧迫问题。概括而言,这些问题主要表现在:第一,由于公共项目的低效甚至无效导致美国公民对政府的信任度逐渐降低,同时也削弱了政府回应公民核心需求的能力;第二,项目绩效信息极度匮乏,不利于联邦管理人员提升项目效率及效益;第三,对项目绩效及结果的忽视,削弱了国会制定正确决策,以及对项目进行监督的能力;第四,缺乏对诸多公共项目共同影响因素的把握,导致重复性问题不断出现;第五,由于缺乏可信的公共项目绩效信息、绩效评价结果,难以推进结果导向的问责,难以实现项目预算与项目绩效的直接挂钩。成为正式法律的《项目评估与结果法案》既在内容上继承了美国政府改革,尤其是预算改革的传统,也较有针对性地解决了这些公共服务项目监控、评估所面临的紧迫现实问题,还有效地回应并延续了美国政府绩效评估与管理工作的系统法治化改革进程。

三、美国《项目评估与结果法案》对公共项目监控、评估的规制

《项目评估与结果法案》的出台旨在解决如何提升项目实施效率及如何有效测量项目绩效这两个核心问题。它遵循了“新公共管理”改革潮流的核心哲学,坚持以结果为导向,通过对公共财政支持的公共服务项目发起、实施、过程控制、结果评价、及时干预等的规制,有效弥补了《政府绩效与结果法案》的不足。它致力于提供各类公共服务项目的所有绩效信息,以便政府机构能够因之做出正确的决策,对项目实施有针对性的监督与控制。正如《项目评估与结果法案》的发起者普赖茨所洞察的,“除非我们对所有项目的运行方式及其产生的结果进行系统化的实地考察,否则我们将永远无法知道这些项目是否实现了它们最初设定的目标,以及是否是以最有效的方式向公众提供服务的”[6]。在“结果导向”哲学下,虽然政府不需要频繁干涉公共服务项目的具体生产过程,但政府必须对其结果负责、对其所承担的公共责任负责,这就需要评估它的绩效是否实现了预期的预算目标。尤其对于那些实行了服务外包的公共项目,在政府完全不了解生产过程的情况下,更需要对其生产的结果(绩效)进行评估,考察它们是否实现了公共财政资金所应承担的委托责任,所应实现的公共利益。

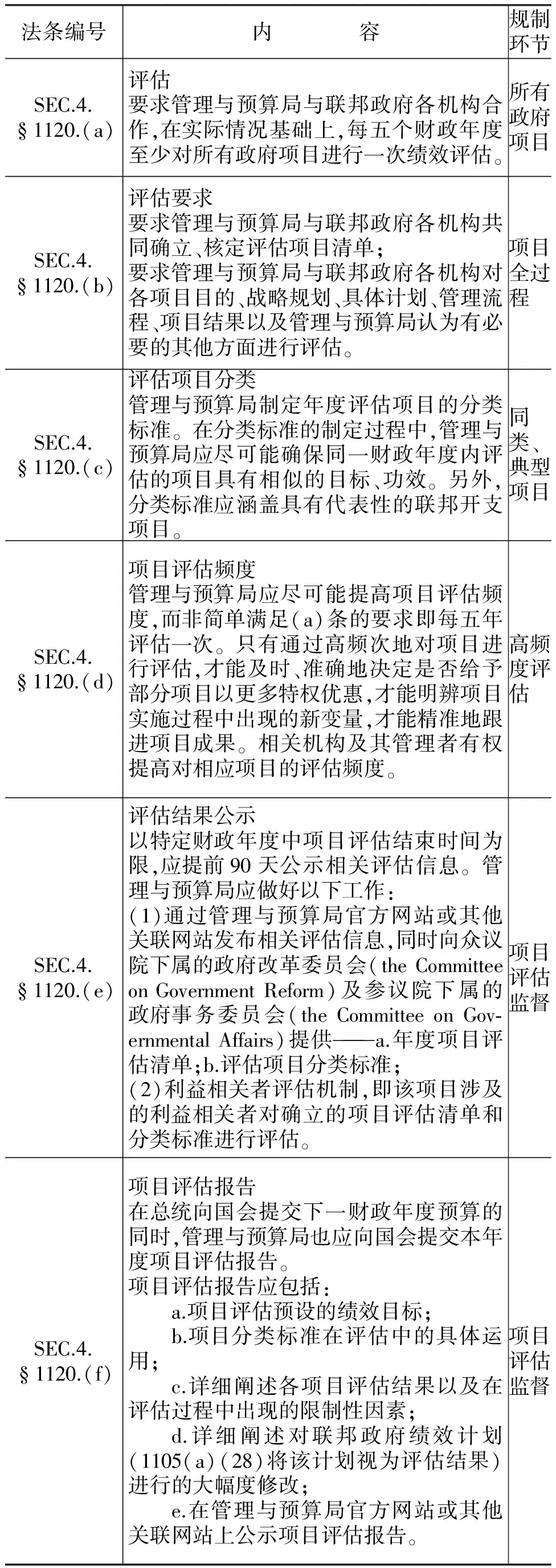

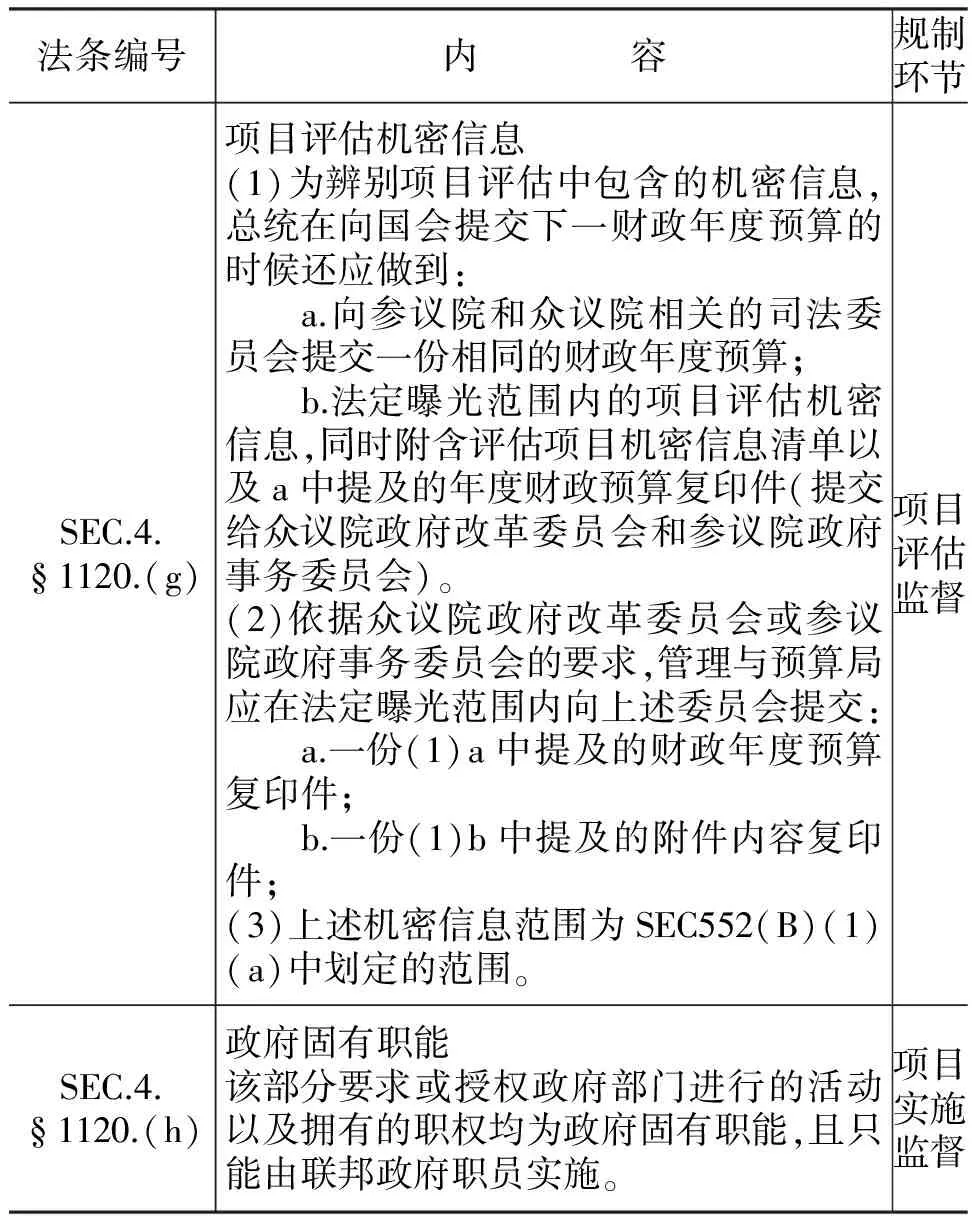

自20世纪20年代以来,西方各国就开始尝试将政府承担的公共服务外包给非政府组织及私营企业。此后,随着“政府失灵”理论的冲击,西方国家更加大规模地将公共服务外包,尤其是与私营企业进行合同承包生产。此后,随着“新公共管理”的兴起,“企业化政府”逐渐成为一种世界性改革潮流。美国在20世纪80年代开始对政府进行大规模的市场化改革,其重要措施便是对大批公共服务进行外包生产[7]。据统计,1987年,在人口超过5 000人的美国城镇以及人口超过2.5万人的县中,99%都实行过公共服务的合同外包[8]。在1982年到1997年间,美国地方政府在选择政府公共服务的替代方式时,90%的服务都选择了以合同外包的方式来完成[9]。从美国的国际市县管理协会(International City/County Management Association,ICMA)对美国地方政府的大范围调查来看,美国地方政府公共服务供给的30%左右由外包方式提供[10]。随着多元提供公共服务、公共服务外包成为政府公共服务提供中不可或缺的组成部分,如何从法律上规范、监控、评估这类项目以保证它们实现公共受托责任、绩效目标,就成美国政府管理必须解决的问题。就此而言,在某种程度上说,美国《项目评估与结果法案》的出台,就是为了将多元提供的公共服务项目、外包公共服务项目、购买公共服务统一纳入“公共项目”的规制范畴,以保证其公共财政资金的受托责任,实现绩效目标,保障纳税人利益。虽然《项目评估与结果法案》是一部规制公共项目生产、提供、监控、评价的专门法律,但也并非整部法律的所有内容均直接约束公共项目的生产、提供、监控、评价等环节。为了更好地借鉴美国《项目评估与结果法案》规制公共项目的经验,我们将该法律中所有规制公共项目的内容全部做了摘录,编制为了表1。

概括表1的各项法条来看,美国的《项目评估与结果法案》从项目评估范围、项目实施过程控制、项目结果评估等方面“全景式”对公共项目事宜进行了规制。

《项目评估与结果法案》对政府公共项目

表1 进行评估的具体规划

法条编号内 容规制环节SEC.4.§1120.(g)项目评估机密信息(1)为辨别项目评估中包含的机密信息,总统在向国会提交下一财政年度预算的时候还应做到:a.向参议院和众议院相关的司法委员会提交一份相同的财政年度预算;b.法定曝光范围内的项目评估机密信息,同时附含评估项目机密信息清单以及a中提及的年度财政预算复印件(提交给众议院政府改革委员会和参议院政府事务委员会)。(2)依据众议院政府改革委员会或参议院政府事务委员会的要求,管理与预算局应在法定曝光范围内向上述委员会提交:a.一份(1)a中提及的财政年度预算复印件;b.一份(1)b中提及的附件内容复印件;(3)上述机密信息范围为SEC552(B)(1)(a)中划定的范围。项目评估监督SEC.4.§1120.(h)政府固有职能该部分要求或授权政府部门进行的活动以及拥有的职权均为政府固有职能,且只能由联邦政府职员实施。项目实施监督

1.在监控、评估的范围上实行“全项目监控与评估”,也就是将所有公共项目均纳入监控、绩效评估范畴。《项目评估与结果法案》最核心的内容便是“要求管理与预算局与联邦政府各机构合作……每五个财政年度至少对所有政府项目进行一次绩效评估”。这种“全景式”要求远远超过国际范围内政府绩效管理里程碑式的美国《政府绩效与结果法案》的要求,它仅仅只是“为联邦政府绩效评估建立了永久性的法律框架”[11],但并未明确公共项目究竟如何展开绩效监控与评估,更未明确到底哪些项目可以纳入监控与评估范围。虽然布什政府为了弥补《政府绩效与结果法案》的不足开发了项目评估定级工具以对联邦项目进行绩效评估、划分等级[12],但2002年仅仅只对234个联邦项目进行了评估,仅占总数的20%多,在《项目评估与结果法案》明确了“全景式”监控预评估范围之后,2006年,美国便对977个联邦项目进行评估,占总项目的96%,几乎做到了“全景评估”[12]。

2.在项目的流程上,实行全过程责任监控。《项目评估与结果法案》要求对联邦项目的全过程——项目目的、战略规划、具体计划、管理流程、项目结果各环节所涉及的公共责任进行监控,要做到无论是政府自身开展的公共项目,还是委托社会其他主体生产甚至提供的公共项目,都必须保证其实现项目所追求的公共责任、实现项目的绩效目标,从而最终实现项目所寄托的公共价值、公共利益。它明确了管理与预算局在项目绩效监控与评估中必须扮演主导角色,同时要与其他联邦机构合作以提高绩效评估工作的效率。《项目评估与结果法案》还明确划分了各部门机构在全过程责任监控中的职责分工,这为各部门协同推进全过程责任监控、全过程问责、及时问责打下了良好基础。在全过程监控中,《项目评估与结果法案》特别强调政府绩效信息公开的重要性,并明确规定应在财政年度项目评估结束前90日公布相关的绩效信息,以确保社会公众有足够的时间对项目评估进行监督。在绩效信息公开的基础上,《项目评估与结果法案》明确规定了政府项目绩效评估结果报告中应包含项目评估的绩效目标、分类标准的具体运用等相关内容,以便对政府项目绩效评估进行全方位的责任监督。《项目评估与结果法案》还规定了全过程监控报告的公开获取性,要做到“开放评估结果”。它规定,项目评估结果报告不但要通过管理与预算局官方网站及其下属网站向社会公开,而且应向参议院和众议院相关的司法委员会及职能部门提供相应的结果报告复印件。

3.赋予项目评估定级工具的合法地位,强调公共项目提供的“结果导向”,这使得社会多元主体生产甚至提供公共服务、购买公共服务有了法律依据。虽然布什政府宣称项目评估定级工具是为了更好地执行《政府绩效与结果法案》而创生,但它是否具有合法地位、与《政府绩效与结果法案》之间是否存在真实关联却饱受争议。有学者指出,“项目评估定级工具对政府项目进行评估时所确立的分类标准并未覆盖所有政府项目,且它对一些项目进行的分类评估也超出了法定权限范围。在他们看来,实际上,项目评估定级工具与《政府绩效与结果法案》之间并不存在密切联系,也根本未形成良性互动”[13]。这些问题与疑惑在《项目评估与结果法案》中得到了解答、澄清与补充。《项目评估与结果法案》明确赋予项目评估定级工具的法律地位,还明确了实施它的法定程序。同时,《项目评估与结果法案》还明确了项目评估的“结果导向”原则,以法律的形式强调了公共项目监控以结果为标的物,这为社会多元主体生产、提供公共服务项目打下了坚实的法律基础。该法案规定,在同一财政年度内应对相似的政府项目进行评估以提升评估效率,同时,对于一些典型的政府支出项目,以及管理与预算局和相关政府机构认为有必要监控的项目,均可进行结果导向式绩效评估。若确实有监控需要,评估的周期可以缩短,频率可以增加。为了更好地实现结果导向的绩效评估,《项目评估与结果法案》规定管理与预算局需要与政府其他机构共同商讨评估项目分类标准,并赋予相关机构一定的自由评估权,强化目标与结果之间的联系,以便于提高评估结果的客观性、科学性、效率性。此外,《项目评估与结果法案》还要求在项目评估结果报告中,应对相关评估结果信息的运用进行详细阐述,并将评估结果与下一年度的财政预算挂起钩来,结果好的项目来年预算尽量多予照顾,而结果不佳的项目,来年的预算要酌减其公共财政支持力度[14]。

4.实现了预算绩效管理到预算式项目责任监控。20世纪60年代,美国曾探索实施过“计划—规划—预算(PPBS)”制度改革,尝试将公共项目取得的绩效结果与预算拨款进行挂钩,以解决公共项目生产“干好干坏一个样”的问题[15]。这在一定程度上促进了美国公共服务项目提升效率和公众满意度,但后来因为计划—规划—预算制度的一些固有缺陷被最终放弃。《项目评估与结果法案》继承了计划—规划—预算制度的成功之处,同时补充了它原有的不足,在新时代发展了项目绩效预算思想。《项目评估与结果法案》规定,所有的公共项目,无论是否采用政府直接生产、直接提供模式,均应将项目的绩效与项目预算拨款严格挂钩,对于绩效结果良好的项目,可以酌情给予更大的预算支持,而绩效不佳者不仅面临预算缩减,可能整个项目也会被整体砍掉。在《项目评估与结果法案》所规制的“绩效结果”并非仅仅是一些简单的数字,还包括各类公共责任,也就是经济学上所说的“公共财政资金的受托责任”,就此而言,这也是一种预算—责任约束体系,如果公共责任实现不够,就会面临预算经费的缩减甚至停拨。

四、美国《项目评估与结果法案》对我国的启示

20世纪70年代,世界民营化大师萨瓦斯呼吁:要充分认识到政府并非唯一的公共服务、公共产品生产者和提供者,实际上,若从效益角度看问题,政府不仅不应该大包大揽所有公共服务、公共产品的生产、提供,还应该放手非政府机构大力参与到公共服务的生产、提供中来[8]。虽然萨瓦斯的号召在一开始有不少非议的声音,但逐渐地几乎全球都接受了他的观点,甚至他的呼吁和他公私伙伴关系理论(Public-Private-Partnership,PPP)为他赢得了“民营化大师”美誉。从20世纪70年代末开始,西方国家乃至全球范围开始了声势浩大的公共服务民营化浪潮。我国从20世纪90年代开始,也做了一些公共服务民营化的尝试,但这些尝试范围还比较窄,效果也不太理想,甚至还发生北京市公交系统民营化后又重新收归政府经营的“逆民营化”现象,民营化的功效并未发挥出来。党的十八大之后,随着“让市场起决定性作用”成为国家改革的共识和顶层设计,公私伙伴关系(PPP)又重新进入人们的视野,成为我国公共服务领域改革的方向。2013年9月30日,国务院出台《关于政府向社会力量购买公共服务的指导意见》;2013年11月,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出,“推广政府购买服务,凡属事务性管理服务,原则上都要引入竞争机制,通过合同、委托等方式向社会购买”;2013年12月,财政部印发《关于做好政府购买服务工作有关问题的通知》,公共服务的公私伙伴模式(PPP)正式成为我国的公共政策。在2014年、2015年、2016年的政府报告中,李克强总理均部署了“推进政府向社会购买服务的改革”的工作,公私伙伴模式(PPP)已然成为政府的一项常规性工作。

然而,随着公私伙伴模式(PPP)的扩展,人们逐渐放松了对公共服务项目的监控,在“市场起决定作用”的借口下,以公私伙伴模式(PPP)展开的公共服务项目,往往处于责任失控状态,这就酿成“楼脆脆”“桥歪歪”“临时工顶包”等恶果,影响了政府在人民心目中的地位。要改变这种状况,除了我们继续探索本土化良方之外,还需要借鉴国外成熟的经验与做法。美国的《项目评估与结果法案》在西方发达国家也属于领先的公共服务项目监控法案,一些有益做法无疑对我国具有参考价值。

1.“公共项目”在责任上不分“外包”与“内包”,外包项目并不外包责任。《项目评估与结果法案》自始至终都未区分“政府生产并提供的公共服务”与“购买服务”“外包服务”公共项目,它秉持了公共管理的基本精神实质——公共责任与公共利益,在它看来,只要是为公众提供的公共项目,无论生产者、提供者是谁,都不能脱离公共财政受托责任。从公共受托责任而言,只有“公共项目”,即使是“购买”“外包”的项目,也必须实现其所花费的公共财政资金所对应的公共责任,随时接受公共责任检查,不能以“让市场做主”为借口,放弃对公共责任的监控,以至于损害公共利益。我国在公共服务外包中,曾经充斥着各类因公共责任被侵蚀的案例,比如,兰州供水外包后承包企业罔顾供水卫生,造成供水严重污染,一度酿成热点事件;北京市公交系统外包之后不仅服务质量未有显著提升,甚至公共财政经费补贴投入更多;云南省彝良县教育局外包生产的儿童营养餐不仅没能保障学生的“营养”,还因为食物霉变损害了儿童健康。之所以出现这些情况,就在于在实践中,由于对“外包服务不外包公共责任”的原则认识不够,误将“让市场起决定性作用”原则应用到公私伙伴(PPP)工作上,造成公共责任缺失。未来我们必须树立起无论外包与否,无论是购买,还是政府自身生产公共服务,终极责任都归政府负责,政府不能以外包的名义、市场的名义,放弃自己对公共项目所应付的公共责任。

2.在“大政府绩效评估”模式下,公共项目有利于实现完全意义上的绩效型政府与责任型政府融合。美国《项目评估与结果法案》出台的直接诱发因素源于更好地执行《政府绩效与结果法案》,它是由于后者的内容缺陷而被推出的。虽然《政府绩效与结果法案》为美国政府赢得了世界性荣誉,但它的内容漏洞也是显而易见的。它并未明确地、精确地将公共服务项目纳入调节范畴,这使得大量由政府公共财政拨款推进的公共项目缺少绩效评估的法律依据,缺少责任监控的专门法律,这使得美国《政府绩效与结果法案》只能塑造一个“小绩效型政府”、狭义绩效型政府的理念,因为政府公共管理的一个关键载体——公共项目往往与人民更为贴近,它涉及人民的日常健康、卫生、医疗、交通等生活,这些公共项目在人民心目中是政府是否高效,是否尽责的代名词。人民心目中的绩效型政府、责任型政府,都是在这类公共项目上有着杰出表现的政府。就此而言,《项目评估与结果法案》的出台,有助于塑造一个“大绩效型政府”,同时它彰显政府在与民生关系紧密的公共项目上的责任意识,打通了“绩效型政府”与“责任型政府”的鸿沟,塑造一个绩效—责任型政府模式。我国完全有必要借鉴这种做法,在公共项目上打开突破口,将绩效理念、绩效评估技术纳入公共项目全过程,以绩效实现公共项目的受托责任,实现绩效型政府与责任型政府的融合。

3.公共项目绩效立法才能实现完整意义上的政府绩效立法,其单项突进立法也能够显现“公共项目”专门法的功效。虽然我国对美国政府绩效管理与评估的“立法先行”曾经做过浓墨重彩的介绍和借鉴,但之前的重点主要强调美国《政府绩效与结果法案》的完善与创新,却未意识到它忽略了公共服务项目绩效监控与评估事宜。美国自身为了弥补这种缺憾,曾经在2002年出台了项目评估定级工具(PART),但这种工具缺乏法律的明确授权,或者说缺少专门法律依据。在这种情况下,《项目评估与结果法案》应运而生。在该法出台之后,美国才完成政府绩效立法的完整体系,实现完整意义上的政府绩效立法。实际上,正是由于该法完善了美国《政府绩效与结果法案》,形成完整的美国政府绩效立法体系,后来美国在2010年将它的主要内容吸纳进更新版的《政府绩效与结果法案》,在实践中两法合一,也导致它被暂停运行,毕竟新版的《政府绩效与结果法案》自身就可以扮演完整政府绩效法律体系的作用。我国目前出台政府绩效完整法规的时机尚不成熟,但在“项目治国”的中国特有国情下,我国可以借鉴美国《项目评估与结果法案》的做法,首先出台“公共项目绩效责任法”或者“公共项目财政支持与绩效评价法”,以专有部门法先行的模式,探索我国政府绩效立法完整体系构建的中国路径。这种公共项目绩效评估与问责法案,可以起到类似《企业法》《会计法》《审计法》等专项法律的作用,既能充分体现我国“项目治国”的特色,由项目治国向“依法治国”转变,也有助于加快我国法治政府建设的步伐。

4.各类公共项目(包括PPP项目)所对应的公共责任需要全过程监控,责任“永远在路上”,但绩效评估需要贯彻“结果导向”哲学。《项目评估与结果法案》说到底是一项对公共项目的责任监控、绩效评估的法律,它强调从公共服务项目的目标确定、生产到提供的整个流程中,要全过程保证公共责任的落实。从责任的角度来说,公共项目没有外包与否的说法,它需要及时监控,保证公共利益。当然,公共服务项目具有较强的专业属性,其专业生产过程,只要遵循公共责任保障原则,就不需要其他的过多干预,让专业的人做专业的事情。在公共服务生产完成、提供之后,就需要以“结果导向”原则,对其绩效结果进行评价。就此而言,公共项目的绩效评价是一个事后行为,而公共责任的监控与保障,则是一个全过程行为。我国在推进公共项目,尤其是在大规模采用购买方式提供公共服务的过程中,必须吸取这种经验,在涉及公共利益责任、公民健康责任等问题上,必须全过程监控,而对项目结果的评价,则需要公共服务生产甚至提供完成之后再展开,否则就可能产生外行干预内行、政府干预市场的不良效果。

5.打通公共项目预算与绩效评价结果的隔阂,实行绩效奖励、绩效惩罚甚至公共项目“绩效日落制”。尽管我国各地的财政预算改革与政府绩效评估工作开展已颇有历史,但这些工作往往单独推进,存在各吹各的号、各唱各的调等问题,绩效评估与预算改革并未协同推进[16]。也就是说,我国的政府绩效评估工作,虽然开展得轰轰烈烈,但其评估结果却常常束之高阁,并不影响来年政府的财政预算拨款额度,也就是经济学上所说的预算软约束问题。反观美国《项目评估与结果法案》,它专辟条目明确提出项目绩效评估必须与预算挂钩,要做到干好干坏不一样的效果:凡是绩效优秀的项目,就可以获得全额拨款甚至超额奖励拨款;而绩效不佳的项目,不仅面临公共预算经费的削减,还可能面临项目被撤销的风险。通过这种刚性绩效结果与预算关联的方式,就实现了公共项目预算的硬约束。我国完全可以借鉴这种做法,在推进政府绩效评价、公共项目绩效评价的过程中,将绩效评价结果与预算关联推进,真正将绩效结果应用起来,实现真正的绩效预算改革。实际上,习近平主席也指出需要将我国绩效评估结果应用起来,要“工作实绩看考核”“考核结果重运用”[17],这种应用就包括与预算的关联。

[1] 句华.“十三五”时期公共服务供给方式创新探讨[J].理论探讨,2007,(2):22-27.

[2] 丁煌.西方行政学说史[M].武汉:武汉大学出版社,2004:80.

[3] [美]文森特·奥斯特罗姆.美国地方政府[M].北京:北京大学出版社,2004:100-106.

[4] [英]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究:下卷[M].北京:商务印书馆,1996:285.

[5] Introduction of the Program Assessment and Result Act (Vol.150) [R]. Congressional Record, daily edition, 2004:E226.

[6] House Panel Passes Program Assessment and Results Act[R]. Federal Manager’s Daily Report, 2004.

[7] [美] E.S.萨瓦斯. 民营化与公司部门的伙伴关系[M]. 周志忍,译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[8] E.S. Savas. Privatization and Public-Private Partnerships[M]. New York: Chatham House, 1999.

[9] Wamer, M. E., Amir Hefetz. Privatization and the Market Structuring Role of Local Government[M]. Washington D C: Economic Policy Institute’s Conference on Privatization, 2000.

[10] International City/County Management Association. Profile of Alternative Service Delivery Approaches[R]. US Municipalities, Washington DC.1982, 1992, 1997, 2002, 2007.

[11] Barry White. Performance-Informed Managing and Budget for Federal Agencies[R]. An Update Council for Excellence in Government, 2003.

[12] U.S. Office of Management and Budget(OMB). The President’s Management Agenda[R]. Washington D.C.:Government Printing Office, 2001.

[13] Vassia Gueorguieva, Jean Accius, Carmen Apaza. The Program Assessment Rating Tool and the Government Performance and Results Act——Evaluating Conflicts and Disconnections[J]. The American Review of Public Administration, 2009,(3): 225-245.

[14] [美]多纳德·莫尼汉, [法]斯蒂芬·拉沃图. 尚虎平,马佳铮,郎玫,译.绩效管理改革的效果:来自美国联邦政府的证据[J]. 公共管理学报, 2012,(2):98-105.

[15] Harry S. Havens. MBO and Program Evaluation, or Whatever Happened to PPBS?[J]. Public administration review, 1976, (1): 40-45.

[16] 尚虎平.政府绩效评估中“结果导向”的操作性偏误与矫治[J].政治学研究,2015,(3):91-100.

[17] 习近平.在全国组织工作会议上的讲话[N].人民日报,2013-06-30.

AccountabilityandPerformanceAssessmentofPublicProgramsOutsourcing:AnAnalysisontheProgramAssessmentandResultsActofUSA

SHANG Hu-ping, YANG Juan

(School of Politics and Public Administration, Soochow University, Suzhou 215123,China)

Since Chinese government issued the Notice on Issues Related to Government Purchase of Services, government purchase of public services form society has became a daily routine. Diversified social subjects providing public service, participating and even initiating public service programs become norm state. However, the diversified participation of public service programs has brought problems of accountability and performance assessment for public programs, especially for, contracting public service programs and purchasing public service programs from which made “sloping building”, “crisp bridge” and other flagrant phenomena. As there have not existed practicable, mature solutions in China presently, it’s wise to learn some methods and thoughts from the Program Assessment and Results Act (PARA) of America, which has been ignored by Chinese academic circle. PARA is beneficial for pushing the revolution of public service programs, particularly can facilitate the accountability of contracting public service programs.

Public programs; The Program Assessment and Results Act; Government performance; Service contracting; Public responsibility

D63-3

:A

:1000-8594(2017)04-0038-08

〔责任编辑:刘建明〕

2017-06-07

国家社会科学基金项目“我国县级政府潜绩评估研究”(14BGL115)、“江苏省高校哲学社会科学优秀创新团队‘地方政府与社会治理’”(2015ZSTD010)、“江苏省新型城镇化与社会治理协同创新中心研究项目”(2015-2018)研究成果

尚虎平(1974—),男,甘肃平凉人,教授,博士研究生导师,管理学博士,江苏省哲学社会科学优秀创新团队带头人,从事政府绩效管理研究;杨娟(1993—),女,四川广安人,硕士研究生,从事政府绩效评估研究。