Purchasing Logistics中央空调厂商如何玩转“采购物流”

2017-09-25赵艳丰

文_赵艳丰

Purchasing Logistics中央空调厂商如何玩转“采购物流”

文_赵艳丰

近几年来,房地产行业持续低迷,很多中央空调厂商受其牵累,不得不持续地降低生产成本,这样才有可能生存和发展下去。一些精明的中央空调厂商已经开始研究如何从改善采购物流入手,来降低总生产成本,因为他们知道物流是企业的第三利润源,而采购物流是其中最重要的一个环节,M公司就是其中之一。笔者将分别从海外采购和国内采购两个视角出发,来谈谈M公司是如何改进采购物流,希望给业内人士带来启示。

要实现的目标

M公司是一家合资企业,属于老牌的中央空调厂商。近10年来,该公司的采购物流一直没有像样的变革,导致其生产成本始终处在高位。M公司目前已着手对采购物流进行改进,其要达成的目标是:为产品装配生产线实行JIT(准时)供货的同时,实现资源配置的合理化与操作流程的高效化,最终使采购物流的成本降低。具体表现在以下几个方面:

1.保证物料供应的准确性和稳定性。这是保证中央空调厂商持续正常生产的重要基础,如果因物流操作而造成零部件短缺、质量缺陷、供应不及时而造成生产停线,将造成无法弥补的经济损失。

2.降低库存、压缩物流成本。由于中央空调产品的零部件种类多、数量大、运输时间长,会造成企业的缓冲库存、安全库存、在途库存的量都很大,因此中央空调厂商需要通过采购物流模式的改进,来降低在手库存或者使在手库存维持在合理的水平内,实现整个物流供应链的库存最优化,真正达到JIT的“零库存”目标。

3.实现合理化运输,提高运输配载的利用率。通过优化设计运输模式可以实现多频次、批量运输,从而确保到货量的合理性。同时,通过运输的合理配载,提高海运集装箱及时陆地运输的有效利用率。

4.完善物流信息系统平台,提高物流服务的质量和效率。采购物流改进的可行度取决于先进的信息管理平台,只有上下游供应商信息流能够及时、准确地传递给各个终端,贯穿整个物流的全过程,才能使得物流模式的优化成为可能。

采购物流所存在的问题

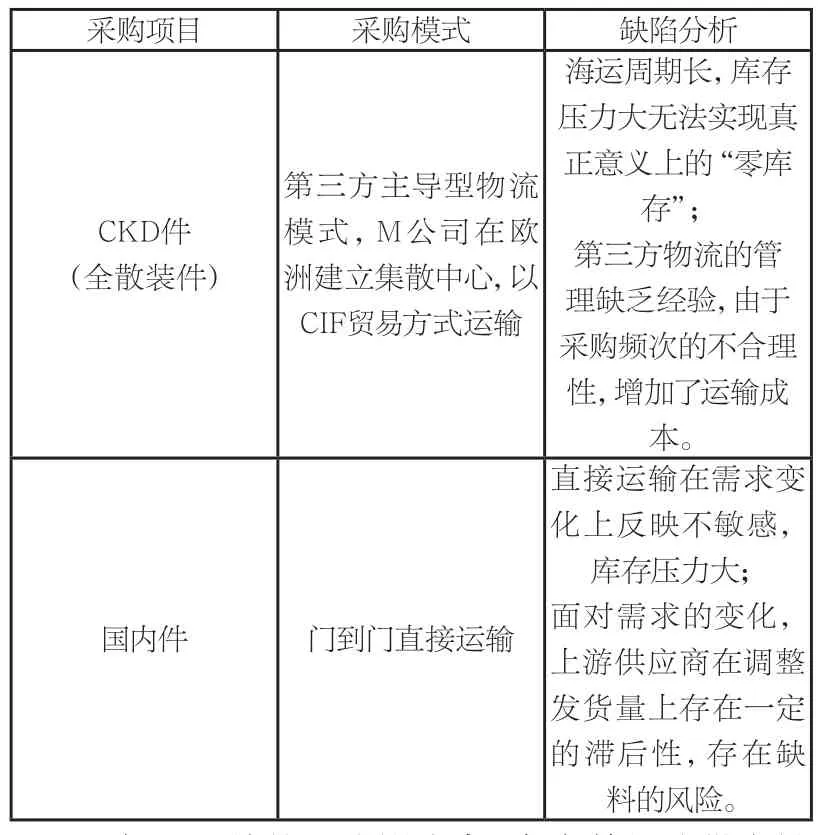

笔者从M公司现有的采购物流模式出发分析存在的缺陷问题,如下表所示:

M公司采购物流模式缺陷分析表

1.在CKD件的采购模式上,存在着物流供应链流程长的问题。由于合资性质,M公司一方面在不遗余力的推行国产化进程,另一方面企业为注重自身品牌的品质,CKD进口件仍占据着原材料采购的一半以上,致使原材料的采购周期往往长达6-10周,甚至更长。为保证生产线上的供应,零部件供应商需要建立较高的安全库存以弥补较长的供货周期带来的供应波动。这不仅增加了物流成本,同时也降低了库存管理的柔性。再者,CKD件的采购普遍采取海运运输方式,欧洲集散中心完成集货后,按采购计划分别发运至全球工厂,包括M公司所在的中国大陆、东南亚、南非、北美等地区。Schenker作为M公司的一级运输代理,从全球采购的战略出发,给M公司安排40' HQ尺寸的集装箱每周从德国汉堡港口发运至新港,且每周的集装箱数量根据需求的大小不固定。如此一来,海运费的节约空间有限,在种情况下,M公司需要进一步考虑如何在固定的运费下合理计划采购频次,优化集装箱装载率进而达到节约运费的目的。

2.在国内件的采购模式上,M公司不论供应商地理位置的远近,都统一采取从供应商直接发运的门到门模式。直接运输容易造成送货时点的交叉与重叠,无法形成规范化的入厂模式,造成收货口的卸货压力,同时也给物料的跟踪带来难度,一对多的散点管理模式分散了采购员的精力;针对个别供应商,M公司也同时采取中转库的运作模式,虽然顺利地部分整合了散点式的供应模式,在统一的采购平台下进行物流管理,在库存的优化上存在一定的优势,然而中转库的管理势必增加人工成本,在信息传递上多了一个环节,如果无法有效的沟通,反而会阻碍物流的推进。M公司需要综合考虑国内供应商的供货性质,统一或者分别施行不同的采购物流模式,而在分散的物流模式管理下,物流模式的种类不宜过多,否则反而适得其反给采购物流的管理带来不必要的压力。

采购物流的改进策略

进口零部件方面:

M公司的海外供应商都位于欧洲,其在欧洲的总部建立了全球采购管理中心(Global Purchasing Management,简称GPM)。采购部根据客户的滚动需求计划,每周定期以EDI(电子数据交换技术)的形式向GPM传送订单,GPM再根据订单的需求统一下发至每家供应商。M公司采用的下单模式是4周固定订单再加8周预测,为供应商提供后续需求计划。因CKD件产品特殊,零件的包装体积大于实际重量,属于抛货。

GPM的内陆物流方式有两种:一种是间接发运,供应商或GPM的物流公司组织内陆运输,将货物运抵GPM的中转仓库,货代将空集装箱拉至中转仓库装运后返回港口;一种是直接发运,供应商直接将货物运送至始发港,再由代理理货。每周的海运出货量大致维持在3-4个40尺柜,其中直接运输占60%,间接运输占40%。另外,M公司采购员依据零件的最小包装的倍数下达采购订单。目前这种采购物流模式还存在以下两点问题:

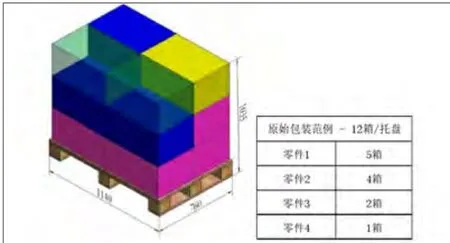

1)集装箱混装严重,一个托盘上会出现3~4种不同的零件;

2)GPM为优化集装箱装载率,海运数量常常超出订单要求的数量,造成多发。

由于以上两个问题频频发生,造成集装箱送达M公司厂房后的卸货难度加大,为条码入库带来很多不便,因一托上混装其他的物料,收货工人需要先分类、后统一扫码,再者,如果供应商或GPM擅自多发的运输模式成为常态,将会导致库存积压,进而降低库存周转速度,也会给库房面积带来压力。以M公司的一个集装箱为例,根据托盘的尺寸可分为三大类,理论装载59.27个立方,实际装载73.32个立方,且混装情况严重。如下图所示。

可以看出,集装箱混装严重。一个标准托盘上放置12个包装,其中包含了4种零件:5箱零件1,4箱零件2,2箱零件3,以及1箱零件4。集装箱里共装有3大类零件。按照订单需求,种类1的理论装载是10.76个立方米;种类2的理论装载是37.43个立方米;种类3的理论装载11.09个立方米,共计59.27个立方米。GPM更倾向于增加集装箱利用率而实现运输费用的节约,造成货物多发。实际装载体积是73.32个立方米,增加了24%的装载量。

具体的改进对策:

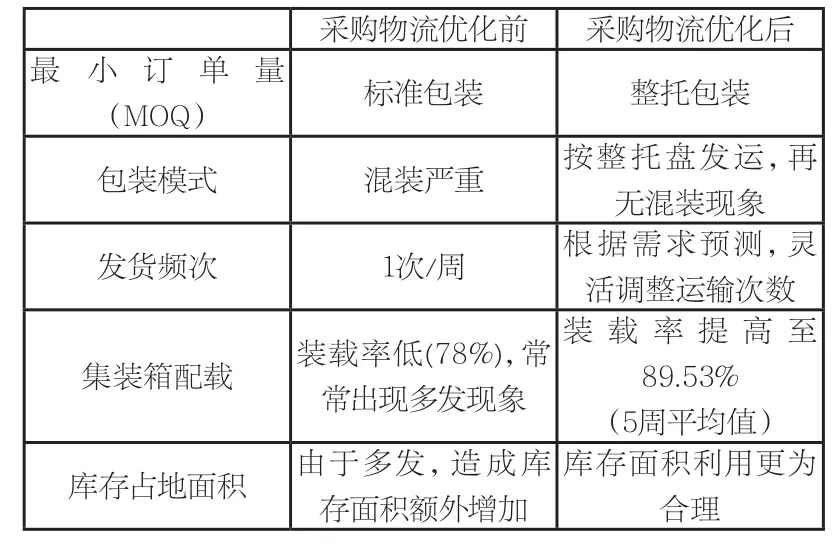

海运混装以及装载率低造成的多发货问题,归根结底是采购频次不合理造成的。可以将最小订单量(MOQ)重新设定成整托盘数量,而非最小包装数量(MPQ)的角度出发,在保证整托发运的情况下进一步提高集装箱装载率。把周到货的模式打破,而是根据零件的每周需求量合理地规划成1次/周,1次/2周,1次/3周等的模式,且每次到货是MOQ的倍数。

采购频次的优化可以节约运费成本。按照订单需求的原始配载体积为59.27个立方米,装载率约为78%,经过优化后,装载率能提高10%以上,大大节约的海运费。由此可见,集装箱装载率的提高能够更合理的控制运输成本。通过采购频次的调整,后续的配载量趋于均衡化,一方面M公司在有效地控制了混装以及多发货的不合理运输模式下,满足了既定的生产需求;另一方面,集装箱装载量调整到了合理水平,需求平稳,每周的装载率可以达到88%以上,完成了国际货运运输中要求的最高计费吨的目标,从长期看运输成本将进一步的下降。

集装箱装载率的提高,不仅解决了货物混装的问题,也合理控制了物料的到货数量。除此之外,M公司还能够根据优化后的发货数量推算出库存的占地面积,这为库存的优化提供了有利的参考依据。一方面,多发问题的解决,M公司不会再因为额外的到货数量而占据有限的存储面积,库存面积的利用率得到了提升,特别是对于某些不常用,消耗量低的零件,额外的占用储存空间将造成其他常规物料的存放面积减少,甚至出现存储空间满额的现象,造成不必要的困恼;另一方面,M公司的库房人员能够根据优化后的到货计划,提前安排存放区域。如此一来,原材料占地面积的多少可以成为判断物料到货合理性与否的晴雨表,在需求无变化的情况下,如果库存面积压力增大,说明采购员在安排下单采购时没有合理计划物料需求,后续需要调整甚至减少到货数量;如果库存使用面积低于常规值,且不存在物料额外领用的情况,则说明部分物料的在手库存低于安全库存的设置,采购员需要在后续的采购计划里增加采购量来填充安全库存的空缺。M公司CKD件采购物流改进前与改进后的结果如下表所示。

国内零部件方面:

国内供应商地域分布分散,供应商采用工厂交货的方式将货物按订单需求发送至M公司厂房。M公司拥有国内供应商共计15家,其中有7家是海外零部件供应商在华的分公司或者中间商,即近一半的国内供应商的采购源还是从国外直接采购的CKD件,待货物到港后直接运送至M公司;再者,部分国内供应商的生产基地是在国内,但原材料从海外购买,不是完全的本地化生产。因近一半的国内供应商均存在以上的特性,由此造成物料的采购周期较长,一般为3-6个月,这给物料需求的准时性、及时性带来极大的挑战。目前国内的采购物流模式还存在以下两点问题:

M公司CKD件采购物流改进前后的对比表

1)因使用量的差异,每家的交付频次各异,针对需求量较高、包装体积较大的物料,即便是2-3次/周的到货量同样给库房仓储增添不少压力;

2)部分物料问题频出,如,质量缺陷、包装破损影响生产使用等等,导致物料供应一直处于供不应求的紧张状况。

由于供应商的工厂位于江浙一带,专车运输一般耗时2天,普通配载耗时3-4天。一旦因供应商问题而造成的库存吃紧,M公司只能是通过加大到货的数量来弥补运输时间的局限性,这同样会给库存带来压力,同时,置换的新料也难保在生产过程中不出现问题,随时存在断料的风险。

具体的改进对策:

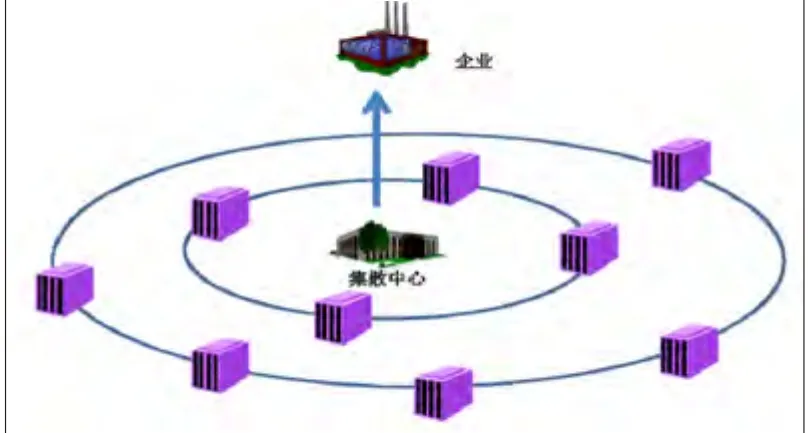

在M公司的15家国内供应商中,11家位于辽宁、吉林、天津、及北京周边的外省市,另外4家集中位于上海、及江苏境内,分布较为集中。总体来看,供应商的地理位置基本围绕北京形成一个供应带。根据地域分布的特点,M公司可以在联系南北供应商的中心线上,如,在天津或北京周边的城区建立第三方集散中心。如下图所示。

混装托盘图

集散中心负责接收、整合、仓储、再包装、排序、备料、发运等工作,可通过WMS(仓储管理系统)进行管理,实现物料集中仓储,优化配送。集合配送不但大大降低了物流成本,同时也减轻了M公司仓库的仓储压力,工厂库房只需留存1~2天的线边库存,集散中心按需求拉动提前半天或者一天配送货物,并根据需要,可以实现当天多次的送货要求。另一方面,国内供应商即可按照订单需求按时发货至集散中心,也可根据集散中心的最高库存设定自行补货。M公司、集散中心、供应商能够在同一个信息平台上进行数据交换、跟踪、发运,完成资源的共享,提高了物料供应流的反映速度。

针对于国内供应商,第三方物流外包的模式是一种趋势。笔者研究发现,企业物流外包产生的成本节约在一定程度上取决于外包服务的一体化程度。如果能借助第三方物流的规模效应和运作专长替代自主经营的物流方式,可以预期取得0~5%的成本节省;如果利用第三方物流的网络优势进行资源整合,改进部分原有的物流流程,可预期取得5~10%的成本节省;如果通过第三方物流根据需要对物流流程进行重组,使第三方物流服务延伸至企业整个供应链,可预期取得10~20%的或者更高的成本节省。第三方物流的引入可以大大提高整个物流供应链的效率,是中央空调企业提高采购供应物流效率、降低成本的有效途径。

零部件库存方面

通过对M公司进口件以及国内件的采购物流模式改进,在整体上提升了零部件供应的及时性、准确性的同时,物流成本得到进一步的降低。物流操作模式的提升,更有利于零部件库存的控制。因为,对于零部件供应而言,采购模式的合理性直接体现在库存的高低,而库存控制的好坏又进一步反应了物料采购计划以及物流模式操作的可行性。

集散中心配货示意图

M公司可以通过ABC分类法,着重加强对A类(重点)零件的实时监控,以及对B、C类零件的定期盘点。对于进口零部件,由于海运周期长等客观因素,实行“零库存”的管理颇有难度。依据上文对进口零部件的采购模式做出了调整,采购频次根据零部件的消耗量进行了整体的优化,在提高集装箱装载率的同时,物料的到货频次会更加合理。我们可以根据零部件的到货频次以及的需求预测,预估库存面积,通过库存面积的实际与预测的走势比较,合理分析未来几周甚至后续几个月的库存占用面积,进而判断出物料采购计划的合理性以及对未来库存面积的影响。

进一步而言,我们可以通过未来库存面积的预测来评估物料计划下达的合理性;同时也可以通过物料计划的需求量预测未来库存的高低,并及时对高库存的物料做出管控。另外,M公司还可以对进口件设置最低以及最高库存,通过实时监控,将进口件维持在合理水平。

而针对于国内件,M公司通过采购物流的改进,可以要求国内供应商实现JIT的供货模式,这样即能提高物料供应的效率,也能降低因不合理的库存积压造成的成本损失;对于距离M公司地理位置较近,且供应物料的价值偏高,需求偏大的国内供应商,可以直接采用VMI(供应商管理库存)的模式,在整体的供应模式操作上实现“零库存”,进而实现库存全面改进。

总之,物流是企业的第三利润源,而采购物流是整个物流过程中难度最大的一部分。广大中央空调厂商应该积极地发现采购物流中存在的问题,并加以持续改善,使企业的生产成本不断地降低,获得市场竞争优势。