论壮族蜂鼓说唱的音乐文化变迁

2017-09-22龙伟培广西师范大学音乐学院研究生

龙伟培(广西师范大学音乐学院研究生)

论壮族蜂鼓说唱的音乐文化变迁

龙伟培(广西师范大学音乐学院研究生)

壮族曲艺“蜂鼓说唱”是流传在广西来宾和河池一带,由壮族民间师公仪式歌舞发展而来的曲种。因主要伴奏乐器“蜂鼓”而得名,作为主奏乐器,在仪式中有“蜂鼓不响不开腔”“无鼓不开坛”之说。有关壮族曲艺“蜂鼓说唱”的文献资料对其的称谓用词不尽相同,主要有“蜂鼓”“壮族蜂鼓说唱”“蜂鼓说唱”和“壮族蜂鼓”,均围绕乐器“蜂鼓”命名。笔者在此采用“蜂鼓说唱”,与乐器蜂鼓、舞蹈蜂鼓、祭祀蜂鼓音乐区分开来。

在长期的发展过程中,壮族蜂鼓说唱从“娱神”到“娱人”,经历了壮族民间师公仪式歌舞中的“说故事”阶段,20世纪末脱离师公仪式歌舞后曲艺界定与创新时期和21世纪繁荣发展时期。社会发展历程中,壮族蜂鼓说唱音乐文化在历时性与共时性上都发生了变迁。笔者通过文献资料与实地调研,梳理壮族蜂鼓说唱的音乐文化诸表现,探析其音乐文化变迁的原因。

壮族民间信仰

壮族人民的民间信仰主要为自然崇拜与祖先崇拜。以农耕生产为主的壮族人相信万物有灵,崇拜与农业生产、生活相关的神灵,崇拜水、树、土地、灶公、禾神、牛神、雷、火等众多自然神灵,并各有崇拜祭祀礼仪。此外,壮族人崇拜祖先,每家的堂屋正中都供奉着祖先的牌位,每乡每村都有以宗姓为单位建立起来的宗祠,而对于传说能呼风雨、驱鬼神、护百姓的英雄祖先,更是尊崇尤甚,如莫一大王等。为了祭祖拜祖,壮族人民每逢节日,都会祭拜供养。且请壮族师公进行仪式与神灵的交流,祭拜神灵,祈福消灾。而仪式中,壮族师公“在其地,唱其神”,根据仪式内容,编唱有关神灵、英雄人物等。

壮族蜂鼓说唱音乐是由壮族祭祀歌舞发展而来,因此蜂鼓说唱的源头不得不从壮族民间祭祀仪式歌舞文化说起。壮族蜂鼓说唱流传在广西来宾、河池壮族地区,而这两地民间至今都保留着祭祀歌舞活动,如来宾地区的师公仪式歌舞,以及河池东江的师公歌舞——“国调毪”,《河池县志》记载:“土著多壮人,尤喜酬三界,素封之家有无故许愿者,有因祈祷许愿者,例于门外搭棚设坛,请魔公祝咒,戴面具,演三界暨莫一、冯四、社官、地婆等故事,名曰‘跳鬼’。”通过一系列的娱神祭祀仪式,以祈祷降福。壮族蜂鼓说唱的前身便是壮族师公仪式歌舞中的“说唱故事”。

壮族蜂鼓说唱音乐文化变迁诸表现

从壮族师公仪式中的“说故事”到民间脱离师公仪式的自说自唱,再到舞台说唱表演,不论是社会功能、音乐艺术形态、传承还是参与人群,“娱神”和“娱人”始终贯穿着壮族蜂鼓说唱的历史变迁中。

1.社会功能的变迁

壮族蜂鼓说唱社会功能的变迁是从民间祭祀仪式,为消灾祈福的“娱神”,到脱离仪式自娱自乐再到为发展地方文化创编表演的“娱人”。

“神”是壮族师公仪式歌舞的活动对象。通过仪式,与神灵对话,祭祀祈福。师公仪式歌舞为神而演。此时的说唱,一是与神灵对话,根据仪式的内容说唱唱本。二是通过念唱故事,向参与仪式的人们讲述历史故事、宣传伦理道德,或是抒发对封建生活压迫的不满,反映了壮族人民的道德情操和思想理念。随着人们艺术审美的提高,社会生活压迫下人们情感的寄托愿望,便开始有脱离了壮族师公仪式,自娱自乐的蜂鼓说唱。内容有祭祀、祈福、历史故事、民间传说等,虽演唱者仍主要为师公,但说唱功能性质开始发生变化。此时,人们表演蜂鼓说唱主要是自娱自乐,蜂鼓说唱开始从“娱神”向“娱人”转变。

到了近现代,蜂鼓说唱音乐开始走上各种舞台进行表演。1975年,任职于广西河池文工团的蔡世贤一接到任务要挖掘并创作某一少数民族曲艺品种新曲目,经过对河池地区壮族蜂鼓歌舞音乐进行多次采风后,对曲艺蜂鼓说唱进行界定,并创作了蜂鼓新段子《农机迷》,先后参加各类展演,这是壮族曲艺“蜂鼓说唱”完全脱离民间仪式歌舞后,首次正式登上舞台。2000年后,广西来宾市文化部部门组织创编创作了《骑虎》 《盘古情》 《禾镰情》《韩愈救父》 《李宁还乡》 《抢嗬》等脍炙人口的壮族蜂鼓说唱曲目,并参加各类曲艺比赛的,获得众多荣誉。蜂鼓说唱已然成为广西来宾、河池地区代表性地方特色音乐文化,作为地方文化标识、文化产业被挖掘并得到传承创新。

(1)音乐艺术形态的变迁

对于不同地区民间音乐文化,中国著名民族音乐理论家伍国栋老师曾提出:“民间音乐的研究,是最应当关注和最需要贯通‘本民族音乐语境’……对于音乐形态的研究,应使用本土、主位音乐群体固有的音乐术语和母语系统来进行的乐理表达。”壮族蜂鼓说唱音乐艺术,与壮族民间歌调音乐与语言特点紧密联系,对于壮族蜂鼓说唱的音乐艺术形态解析,同样需将其放在壮族民间文化中解析。

(2)表演场合与形式的变迁

壮族蜂鼓说唱起源于壮族师公仪式歌舞中的“说故事”,说唱的场合便会在仪式中,仪式过程繁杂而又庄重严肃。主持仪式的师公按照规定的仪式步骤进行活动,严格按照仪式对象、仪式内容进行说唱、跳、演、拜神等一系列仪式活动。期间主要是壮族师公一人按照唱本说唱,多为站唱、走唱,简便灵活,说唱相间,有连说带唱且舞、一人多角的特点,伴奏乐队有蜂鼓、锣、镲等。

改革开放后新创的蜂鼓说唱曲目几乎均为舞台上的表演,在全国、全区的曲艺展演、民间艺术比赛的舞台上向全国人民展示壮族蜂鼓说唱。近现代新创的曲目《盘古情》 《骑虎》主要为一人说唱,多人现场伴奏与表演,后《禾镰情》等新曲目逐渐演变成一位演员主要说唱,其他演员应合,加入现代歌舞表演,音乐采用M IDI音乐而不再使用现场伴奏。

2.音乐形态的变迁

壮族师公仪式歌舞中的蜂鼓说唱,音乐调式主要为宫调式和徵调式,音乐旋律较为平稳,起伏不大,旋律音均为五声音阶。说唱部分都为念词哼唱,音乐节奏不稳定,依字行腔,叙事性强。说唱过程中常运用“哎、啊、哈”等语气助词。说唱者会根据唱本的故事情节加以情感的处理,如唱到悲伤的故事情节,就会加入拖腔,使得演唱更感人。同时因语言、地域、仪式、情感、师公的表演习惯等影响表现出很大的即兴性。

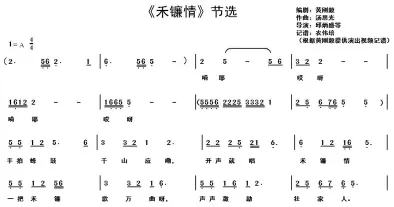

谱例一:

改革开放后的壮族蜂鼓新曲目,音乐形态丰富多样,是传统壮族师公音乐与壮族民间歌调、特色器乐、西方音乐、汉族音乐元素的融合。1975年,蔡世贤创作的《农机迷》在音乐上把蜂鼓原曲调加以梳理,将代表性传统曲牌《莫一大王》 《吕三界传古》等的音乐素材发展成为“呼儿溜调”“亮里溜调”等曲牌,并将《南路壮剧过场调》中主奏乐器清胡演奏的特色乐句、河池壮族民歌乐句一并融入蜂鼓音乐创作中。

谱例二:

2000年后,来宾地区蜂鼓说唱创作者运用来宾地区壮族说唱“嗬耶”的唱腔、师公“师”腔和“欢”腔结合创编蜂鼓音乐。音乐旋律加入了“4、7”音,音乐句式结构严谨规整,节奏稳定,加入较多的间奏、道白。各曲目开头均以蜂鼓鼓点开头,突出主要伴奏乐器“蜂鼓”。演员按照编排好的音乐旋律、唱词语言、舞蹈动作进行演出,每个蜂鼓说唱作品每一次在舞台上呈现的形式是基本一致的。除了说唱为主的表演,还有多人情景、舞蹈表演,说唱演员其声腔朴素深沉,声情并茂的说唱,深受广大人民群众的喜爱。

谱例三:

3.传统伴奏乐器到现代音乐信息技术

唱音乐、师公戏、壮师剧,乐器蜂鼓是必不可少的。中华人民共和国成立前的蜂鼓说唱只有打击乐器,主要以蜂鼓为主,小堂鼓、小锣、镲等为辅。壮族师公素有“蜂鼓不响不开声”的说法,因此不论是在早期的师公仪式歌舞,还是现在由师公歌舞发展而来的蜂鼓说。中华人民共和国成立后的蜂鼓说唱在伴奏乐器上加入二胡、扬琴、提琴等乐器。蔡世贤创作的《农机迷》中在传统蜂鼓打击乐组(蜂鼓、小堂鼓、小锣、钱、竹梆子)基础上加上马骨胡、牛腿琴等乐器,并制作可调节高低的壮锦图案鼓架固定鼓身。2000年后,《盘古情》 《骑虎》加入了扬琴、大提琴等伴奏乐器,随后为方便演出,《禾镰情》 《李宁还乡》 《韩瑜救父》等新创曲目则直接将蜂鼓说唱音乐以M IDI音乐的形式播放演出取代现场伴奏与演唱。

4.内容题材的变迁

壮族蜂鼓说唱前身是壮族师公仪式中的“说故事”,说唱内容均为仪式相关唱词、咒语等唱本。唱的多是神灵的出身来历,故事性比较强,此时期演唱的代表曲目有《吕三界传古》 《灵娘行游唱》 《六郎君》 《盘王》 《莫一大王》 《布伯》、《三元》 《唱冯远》等。到了近现代,蜂鼓说唱的说唱内容丰富多样,有生活趣事《老李煮鸡》、历史故事《盘古情》、革命故事《骑虎》、廉政的《禾镰情》、当代名人名事《李宁还乡》、孝道德育的《韩愈救父》等。壮族蜂鼓说唱的内容题材从有关神灵的历史故事转变为贴近日常生活的人和事。

5.唱词语言的变迁

壮族师公仪式歌舞过程中说唱语言均为壮族本土壮话,唱本为土俗字,多为上下句对称的七言句、五言句,语言韵律为壮语中特有的腰韵、脚韵。唱本为师公代代相传,仪式中的说唱、说法、音乐旋律均为口传心授,因此每个地区的蜂鼓说唱、每位师公的说唱特点都会有所不同。中华人民共和国成立后,河池、来宾地区为编排地方特色文艺节目参加各类文艺展演,在新创的蜂鼓说唱中改用桂柳话进行说唱,曲本唱词也运用汉字记录,近现代的蜂鼓说唱则以汉语和桂柳话为主。

6.传承方式的变迁

壮族蜂鼓说唱来源于壮族师公仪式歌舞,蜂鼓说唱的传承自然与壮族师公传承紧密联系。壮族师公的传承多为家族传承与师徒传承,传承方式为歌本、法事法器、仪式乐器代代相传,仪式说唱、乐器伴奏口传心授、师傅亲自教学。其次是被传承者多次跟随师公仪式队伍进行长时间的跟队,在多次的现场仪式中学习。近现代的蜂鼓说唱,脱离了师公仪式,传承情况也随之改变。首先传承主体不再局限于民间师公艺人,而是政府、群众演员、曲艺社团、曲艺音乐研究者与创作者,传承场合从民间祭祀仪式场合转变到舞台表演。传承方式有家族与师徒传承转变到社会多重主力传承,政府的挖掘保护、曲艺音乐者的创编、多媒体的宣传传承等。

7.参与人群的变迁

任何音乐活动都会有参与的人群,包括音乐创作者、音乐演绎者、音乐听众。从壮族师公祭祀仪式的“说故事”到舞台上的曲艺表演,壮族蜂鼓说唱的参与人群变化均发生了改变。中华人民共和国成立前的蜂鼓说唱,不论是音乐的创作、演绎均为师公艺人。中华人民共和国成立后,蜂鼓说唱的创编者为当地文化部门的音乐工作者,表演者则为文工团、文化馆的专业演员。而音乐听众则由现场参与师公仪式的人群变成不受时间场合、身份的各界人士。蜂鼓说唱在全国、全地区的表演。另外,蜂鼓说唱开始展现在大众面前,而现代网络信息技术发展,加速了蜂鼓说唱的传播。

壮族蜂鼓说唱音乐文化变迁原因探析

1.音乐结构因素

英国著名音乐民族学家布莱特曾提出:“音乐变迁的研究最终必然联系音乐音响的重要革新,但音乐音响的革新并不是音乐变迁的必然证据。如果音乐变迁的概念具有许多启发的价值,它必须表明音乐体系独特的重要变化,而不是简单的社会、政治、经济或其他等变迁的音乐结果。”壮族有众多说唱音乐是从民间祭祀仪式歌舞演变而来,“娱神”为目的的民间祭祀仪式歌舞能够脱离仪式并发展成为“娱人”的说唱艺术。首先,一定具备较为稳定的“说唱”音乐元素。古代祭祀歌舞长期积累起来的说唱因素,是壮族蜂鼓说唱能够从中脱颖出来的内在条件。在古代壮族民间祭祀歌舞中,师公、巫婆在做法事时都会念说有关法事相关的内容,有时也会加上乐器伴奏,虽没有稳定、明确的音乐旋律,但唱本唱词就是说唱中的“说”的前提,在快速低声的念词,加上情感表达处叹息、哀伤的语气,随着弹奏的音乐,说说唱唱便由此而出。

2.社会转型影响

随着社会可科学的发展,生产方式改变,壮族蜂鼓说唱音乐文化像其他少数民族的文化一样,在民间不可避免地呈现出了衰微之势。在壮族民间,蜂鼓说唱依旧依附于壮族师公歌舞,但是随着时代的发展,生活水平的提高,壮族地区的人民崇尚科学,已经不再完全相信通过师公巫事来消灾祈福,所以现在很多壮族地区的师公歌舞主要是用于在红白喜事。随着这些仪式的淡化,蜂鼓说唱音乐不免受到影响。到了近现代全球化背景下,外来文化、流行音乐的流入,使得壮族蜂鼓说唱的舞台表现形式更为丰富多样。多媒体技术的发展为蜂鼓说唱音乐的制作与表演提供更为便捷的途径,同时也冲击着其音乐的原生性。社会转型背景下,壮族蜂鼓说唱的音乐文化变迁、现代化转型成为一个不可回避的现实问题。

3.民族融合影响

明清时期,地主和土司残酷压迫和不断地战争,使得壮族人民民不聊生,纷纷反抗,并将对壮族人民有功的英雄如莫一、冯四等都立为神来敬奉。而桂中地区与汉族地区相毗连,受到汉族曲艺和戏剧的影响,师公们便在做法之余,神人并娱,以坐唱方式演唱。汉族民间故事、历史人物在壮族地区的流传也被师公通过蜂鼓说唱讲述,如《梁祝》等。而汉语言文字的普及冲击着壮语的传承。新中国成立后,国家民族融合,重视少数民族发展的系列政策促进了壮汉文化的进一步交流。在各民族文化相互交流融合的背景下,壮族蜂鼓说唱曲目的创作者借鉴汉族曲艺音乐表演形式进行改变创作,从《老李煮鸡》到《盘古情》 《骑虎》 《李宁还乡》等壮族蜂鼓说唱曲目在音乐、伴奏乐器、舞蹈、服饰、舞台表演形式上吸收了部分汉族曲艺舞台表演艺术。

4.时政的影响

21世纪以来,随着国家对非物质文化遗产的关注与保护,各地文化部门积极组织对民间文学艺术的挖掘整理,并申报“非遗”项目。地方特色文化是一个文化标识,社会发展的软实力,各地开始重视少数民族民俗文化产业的开发。广西那坡“黑衣壮”、壮族“嘹歌”、壮族“天琴”等壮族特色民族文化经过政府与壮文化专家学者以及各界人士进行全面抢救、发掘、整理、传播,使其从一度濒临失传的困境地中脱颖而出,成为壮族民族文化的优秀代表。

蜂鼓说唱、天琴说唱、末伦等壮族曲艺亦是如此,在“非遗”浪潮下、“文化多样性”的呼吁下,广西各地相关文化部门和一些壮学研究者开始打造脱离壮族祭祀仪式的蜂鼓说唱、天琴说唱、曲艺末伦、壮师剧、壮族师公戏等艺术形式。如今,壮族蜂鼓说唱音乐已经成为广西来宾市、河池市特色音乐文化代表之一。

结 语

从壮族师公歌舞仪式中的“说故事”到脱离师公歌舞仪式的说唱,再到近现代以表演为主的曲艺表演形式,壮族蜂鼓说唱音乐文化不断变迁。从“娱神”到“娱人”,蜂鼓说唱展现出了在高速发展的社会中强大的生命力和与时俱进的适应性。但全球化语境中,社会生活的改变、汉语言的普及和外来流行音乐在一定程度上冲击了蜂鼓说唱音乐的原生性,但也为蜂鼓说唱音乐增添新的发展机遇。壮族蜂鼓说唱音乐今后的发展,应将继承传统与改革创新合理结合,在保留鲜明的壮族说唱音乐文化特点的同时,与时俱进,创新发展。

注:该文为广西研究生教育创新计划项目“广西壮族曲艺音乐传承与创新研究——以壮族蜂鼓、唐皇为例”项目编号:YSCW2017098阶段性成果。

[1]来宾县志编纂委员会.来宾县志[M].知识出版社,1994.

[2]河池市地方志编纂委员会.河池县志[M].2000.

[3](英)约翰·布莱金著.音乐变迁之认识过程.[J].杨红译.中国音乐,1995(2).

[4]伍国栋.音乐形态分析的民族音乐语境[J].黄钟:武汉音乐学院学报,2017,(1).