两类失独家庭的社会支持比较研究

——兼论失独自组织的影响

2017-09-20陈文华

陈文华

两类失独家庭的社会支持比较研究

——兼论失独自组织的影响

陈文华

(韩山师范学院政法学院,广东 潮州,521041)

失独家庭是目前社会各界高度关注的弱势群体。通过在A、B两省的实地调查,发现加入失独自组织的失独家庭与没有加入失独自组织的失独家庭在社会支持的获得上情况不同:前者得到的正式社会支持更多,非正式社会支持变少;后者得到的正式社会支持少,但是其非正式社会支持的作用却要相对显著。此外,在对社会支持的期望方面,前者期望偏高,趋向“理想型”,现实性变弱;后者期望低,大多是一种“底线型”期望。致使差异形成的原因众多,但失独自组织通过对失独家庭在失独归因、刺激惯习、权利意识、责任身份、对垒力量作用以及难以避免的自身“内卷化”倾向,对差异形成产生了重要影响。这对开展有区别、分类化的失独家庭社会支持服务和认识“失独自组织”的双重性及引导其科学发展,具有一定的启示意义。

失独家庭;失独自组织;社会支持

一、引言

失独家庭问题是一道严峻的社会议题。自2012年“失独家庭”这一概念被提出,与之相关的政策制度、学术文献、专题报道、帮扶介入行动不断增多。在政策层面,2013年国家卫计委等五部委联合颁布《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》,城乡失独扶助金调整为每人每月340元和170元,并逐步建立动态调整机制。[1]据笔者不完全统计,截至2014年底,全国近20个省份颁布并实施了进一步做好失独家庭扶助制度的方案。①学术研究方面,在中国知网以“失独”“计生无后”“计生困难”“独生子女死亡”“独生子女伤亡”为关键词检索发现,2012年后研究成果每年以上百篇的数量增加(报纸不计算在内),且学科多元化趋势明显。②新闻媒体在吸引和推动社会关注上起到至关重要的作用,广州日报“内地每年新增7.6万个失独者家庭 全国超百万个”一文激起千层浪,社会反响非比寻常。[2]央视“新闻周刊”栏目将视角深入到失独家庭,凤凰卫视推出“冷暖人生:失独者”视频,“南都深呼吸”第一期纪录短片为“失独者的自救”,都深深刺痛了社会脆弱的神经。③社会组织纷纷开始行动,推出各种关爱失独家庭的品牌项目,如南京市“春天里”失独家庭关怀项目、合肥市“怡养家园”失独特殊家庭养老关怀服务项目、武汉市“献爱儿女”团队关爱失独家庭志愿服务项目、上海市失独残疾人家庭关爱服务扶贫公益项目等。④

在这一背景下,笔者萌生了深入实地调研失独家庭实际社会支持情况的想法。通过前期文献查阅发现,在全国已有几家大规模的实体性失独自组织,考虑到调研的便利性,笔者将调研地定为有失独自组织的A省。后来A省调研遇阻,机缘巧合笔者开始接触邻省B省失独家庭,而B省当时正好是没有失独自组织存在的。在资料整理过程中,发现两地的失独家庭实际得到的社会支持似有不同。

在之前研究的基础上,笔者结合调研资料不断细化和再定位研究问题,遵循“提问—研究—再提问—再研究”循环模式,确定研究问题如下:加入失独自组织的失独家庭与没有加入失独自组织的失独家庭在社会支持实际获得及期望上有何差异;失独自组织作为其中一个影响因素,在差异形成中发挥何种影响。

二、文献回顾

(一) 失独家庭研究整体概况

目前对失独家庭的研究涵盖的主要内容如下。第一,失独家庭概念界定。胡叠泉等、柳志艳偏向永久性失独概念,[3-4]但王伟伟、陈恩等承认现时性失独概念。[5-6]第二,失独家庭数量规模。目前规模估算在63.5—1 500万户之间,[6-8]被引用最多的数据是广州日报报道的百万户。[2]第三,失独家庭成因研究。穆光宗认为计生政策是主因,慈勤英认为“风险社会”因素不容小觑。[9-10]第四,失独家庭困境研究。[11-13]第五,失独家庭对策研究。[14-16]

失独家庭研究取得成果较多,但仍然有待完善:重笼统性研究,轻专题性研究,关注点有重复;失独家庭分类性及对比性研究处于空缺状态。[17]基于此,本文专门对两类失独家庭的社会支持实际获得及期望情况展开对比研究。

(二) 失独家庭社会支持研究

目前对失独家庭社会支持的研究涵盖内容如下。第一,构建社会支持的理论策略,“多元社会支持主体配合”观占主流;[18-19]亦有部分学者持“政府主导”观。[16][20]第二,社会支持主体效果分析,王雪辉的总结最为全面,分析政府、社区、社会组织、个人各大主体的效果和利弊。[21]第三,社会支持实际情况及行动研究,仅少数学者有涉及。方曙光测量了合肥市区390位失独老人社会支持现状。[12]闫芳、刘晓甜通过社会工作个案方法,为失独个案建立多元主体在内的社会支持体系。[22]

学界对失独家庭社会支持研究的成果数量多,但大多停留在理论层面的策略探讨上,着力分析不同支持主体的优势,缺少对实际效果及行动的研究;偏向空泛式的问题讨论和缺陷评价,对具体实际社会支持的获得描述或呈现不足;缺乏深入的社会支持实地调查研究,尽管有一定数量的调查研究,但调研的关注点大多是失独家庭的困境情况,直接从困境过渡到策略的论述上来,忽视社会支持情况的调研。本研究对失独家庭社会支持实际获得情况进行实地调查,将呈现失独家庭生动、具体的社会支持实际获得情况。

(三) 失独家庭自组织研究

目前对失独自组织研究仅几篇,主要涉及四个方面。第一,失独自组织的形成与发展。综合来说是内外因素相互作用的结果。[23-26]第二,失独自组织功能,这是研究热点。学界认识存在差异,基本肯定其在精神慰藉上的重要作用,[23][26-28]而且可提升情感能量、自我效能感,形成社会支持网,创造新的社会资本,反映群体诉求,推动利好政策出台。[23][26][28-30]但在社会融入方面争议大,陈恩认为具有明显的积极效应,是失独者融入正常社会生活的桥梁;[23]而张必春等却认为催生极端心理,加剧参与难度,导致陷入社会融入困境。[27]第三,失独自组织面临困境。综合来说有资金、组织管理、延续性、专业性、集体化风险等问题。[23][25][31]第四,失独自组织的完善。有学者较重视政府等外部力量,陈恩认为政府应积极引导、规范和扶持。[23]张必春等注重内部性力量,认为应保持自发,减少干预。[24]徐晓军等看重第三方独立力量。[30]

总体而言,目前对失独自组织的研究较为缺乏,对失独自组织的功能看法不一,有些甚至截然相反,因此对失独自组织的研究需要加强和深化。

三、研究设计

(一) 研究框架

本文致力于研究加入失独自组织的失独家庭与没有加入失独自组织的失独家庭在社会支持实际获得及期望上差异对比,以及兼谈失独自组织的影响。研究逻辑框架如图1所示。

(二) 概念界定

失独家庭概念内涵取狭义,指独生子女死亡、无法再生育(或收养)子女的家庭(个体),离异、丧偶、分居个体家庭均包含在内。

社会支持主要从支持主体及内容两方面来界定。支持主体包括正式支持主体(政府、社区、失独自组织、其他慈善公益组织、媒体等)和非正式支持主体(血亲缘、地缘、业缘、私人关系等);支持内容分为物质支持、情感支持、信息支持、社会参与支持等。总体而言,本文社会支持是指正式支持主体和非正式支持主体提供给失独家庭的物质、情感、信息及社会参与等方面的支持总和。

失独自组织是指丧失独生子女父母的草根实体性正式组织(不包括网络虚拟失独社群和官办失独组织),是失独父母自己建立起来的、成员构成为失独者、主要依靠自筹经费的正式组织,该组织有相对规范的规章制度、宗旨、分工角色及具体工作内容。

图1 本文的逻辑框架

(三) 研究方法

本文采用质性研究方法,质性研究饱含了对当事人的尊重,把当事人置于“主体”位置,而非“客体”位置或当作“获取资料的工具”。失独是一个敏感主题,失独事件对家庭的打击很大,所以研究尽量在一种相对自然的情境下进行,高度关注和处遇失独家庭成员强烈的情绪,避免研究是在“消费痛苦”。具体采用的方法有焦点小组访谈法、深度访谈法、非参与式观察法以及非接触性的文献研究法。由于被访群体特殊,笔者基本是经中间人(失独自组织领袖、公益活跃分子或媒体工作者)介绍才得以顺利接触到失独家庭成员。访谈对象共36人,包括22个失独家庭和2名计生官员。⑤A、B两省调研到的失独家庭数量相同,均为11户、17人。在观察法方面,笔者目睹失独自组织成员围堵市计生委及现场的冲突,旁观电视台采访及节目录制和民间组织慰问失独家庭情形。在文献法方面,笔者对相关政策文件、学术期刊论文、网络新闻报道进行了广泛查阅和深入分析。

(四) 研究有效性分析

1. 偏向性问题

研究之初没有太多的研究假设,仅是抱着了解失独家庭社会支持及期望的初步想法,在资料收集接近尾声进入资料分析阶段时,才真正发现和提出本文研究的问题:两类失独家庭在社会支持实际获得及期望上有何差异;失独自组织作为一个重要的影响因素在差异形成中发挥何影响。这与Joseph A. Maxwell提到的“质性研究的研究假设独特之处在于它们大都在研究开始之后才形成”[32]相吻合。研究之初没有形成先验性的想法,所以本研究基本上不存在偏向性问题。

2. 异省调研的问题

笔者在A省调研的原计划失利,被迫转移到邻省B省。A、B两省经济发展水平相当,文化习俗接近,同位于我国中部地区,古时就同属一国,笔者选择的城市基本为省会城市。A省是有失独自组织存在的,且规模效应巨大,辐射面广,很难找到没加入或基本不受到失独自组织影响的失独家庭。在A省调研穷途末路之际,在网络上结识B省热心公益人士并搭桥助力。在调查地点转移至B省之前,本无做失独家庭对比研究的初衷,直至转移至B省实际调查过程中发现反差明显,通过资料分析比较才最终确定对比研究问题。

3. 被调选择的偏差问题

样本群体特征大致符合“同等条件下的对比”,笔者对两类失独家庭在平均年龄、文化水平、月均收入、婚姻状况、失独时间等群体特征做如下比较(见表1),综合来说差异极小。样本的选择不是笔者有意为之,但其所呈现的结果却令人意外和惊喜,这是本文对比研究有效性的逻辑基础。

表1 两类城市失独家庭群体特征情况

4. “或有他因”的问题

本研究只是根据是否加入失独自组织这一重要的身份特征分类,对两类失独家庭的社会支持实际获得情况和期望进行差异对比研究。这并不是说失独自组织是影响差异形成的唯一因素。本文强调导致差异形成的因素众多,且各因素之间并非简单的单向影响关系;但从第六部分的调研资料分析,不可否认,失独自组织是影响差异形成的重要因素之一。全面、整体地去分析影响因素已超出本研究的能力范围,本文仅尝试分析失独自组织对差异形成的可能影响。

四、两类失独家庭社会支持实际获得情况比较

(一) 正式社会支持获得上的对比

1. 政府方面

支持内容主要涉及物质支持和精神支持,且以前者为重。

A省加入失独自组织的失独家庭(以下简称为“前者”,编号为AW(AM)1-11):均获得失独补贴,其中6户为150元/月/人,5户为210元/月/人;82%的失独家庭得到失独一次性补贴,其中4户为7 000元,5户为3 500元,剩余2户没有获得;4户表示市计生委有登门慰问;据计生官员G1、G2介绍,各区政府召开“独生子女特殊扶助家庭新春座谈会”,某区还试点成立“计特家庭亲情空间联谊会”;市政府颁布了涉及失独家庭的医疗、养老、日常照料、住房等配套文件。

B省没加入失独自组织的失独家庭(以下简称为“后者”,编号为BW(BM)1-11):72.7%的失独家庭领取失独补贴,其中3户为100元/月/人,5户为135元/月/人,剩余3户没有获得;1户获得失独一次性补贴3 500元,其他均表示没听说;没有政府人员上门慰问。

对比:无论是物质支持还是精神支持,前者实际获得的正式社会支持均比后者的内容要多、水平要高,且覆盖率更广。

2. 社区方面

支持内容涉及物质、精神、信息支持。

前者:4户表示社区居委逢年过节都会慰问送礼品及礼金好几百元。

后者:1户表示社区工作人员很关心,一年打好几次电话问候,并帮他们申报为重点救助对象,过年社区领导慰问送米油和200元现金;1户表示社区有上门登记居家养老服务申请信息,还上门慰问。

对比:在社区支持方面,两者差距不甚明显,相对来说,前者覆盖家庭较多,后者覆盖家庭较少,但后者信息性支持要相对明显。

3. 失独自组织

支持内容全面,以精神支持为主,其次是社会参与和信息支持,物质支持相对少。前者访谈情况如下。

上面什么动静我们大致都知道,大家会时不时通通气。(AW4)

我们这个大家庭时常聚聚,遇到不开心的事相互倾诉,一起聊天、聚餐、唱歌、跳舞、打球、旅游什么的都有。(AW5、AM5)

里面的朋友跟我们说有领到了一次性补贴,但我就没有,找了单位和社区,也没个说法。(AW6、AM6)

大家会记住别人儿女的生日、忌日,遇到这种日子,就把他接出来,到外面住一天,忘记这个痛苦的日子。大家一起参加志愿活动,去看望孤儿院的孩子,给他们送东西,汶川地震后,还申请助养地震孤儿。(AW7)

平常要是谁病了,也会组织去探望,上次有人生重病没钱治,大家就凑钱给她,可怜呀!(AW9)

后者:B省没有失独自组织,故未获得失独自组织的帮助。

对比:在失独自组织方面的支持,两者相距甚大,前者获得内容完整、频率较高、影响较深的支持,而后者无相关支持。

4. 其他公益组织

支持内容包括物质性支持和精神性支持。

前者:6户表示受到大学志愿者组织结对帮扶,爱心企业给失独自组织捐钱,赠送物资分发给失独家庭。

后者:8户表示受到爱心组织和企业的慰问,获得慰问物资及300—500元不等的慰问金。

在此需要说明的是,后者受到支持的户数较多纯属偶然,调研期正值B省第一次有民间组织链接腾讯公益等爱心企业,在春节前开展送关爱活动。他们的帮扶来自同一组织,且是头一两次的帮扶,因此,此处的对比没有实际意义。

5. 媒体

媒体提供实质性帮助较少,少量涉及精神、社会参与支持,媒体的作用更多是呼吁社会关注,以帮助失独家庭获得更多的社会资源。前者:8户表示跟媒体有过接触。

中央台有邀请我录制专题节目,江苏、天津、凤凰卫视也专门采访过我。(AW5)

我们今天跳舞就是中央电视台来录节目,他们宣传我们,希望能引起更多的注意。(AM6)

有电视台还赞助我们失独家庭一次海南游呢!每次上电视台都很紧张和激动,不过也欣慰,总算还有人关注啦!(AW11)

后者:2户表示接受过当地媒体的采访。有1户拒绝了采访。其他家庭表示没有接触。

我不愿意提自己的伤疤,都这么多年了,心里的创伤平复了一些,想把那段记忆封起来。(BW5)

我们再也不愿意接受电视采访了,采访那天我婆娘哭得很伤心,我虽然控制着没流泪,但是心里头好几天不舒服,后来附近的人看了电视采访,还跑过来问,心里更不好受。(BW9)

对比:吸引的媒体层次不同,前者能频频引起外省市乃至中央电视台的关注,而后者吸引到的则仅是地方电视台的关注;对媒体的态度不同,前者较为期待,后者比较被动甚至回避;媒体带来的支持效果不同,前者认为媒体带来好处,后者认为媒体带来伤害。

(二) 非正式社会支持获得上的对比

1. 血姻缘方面

支持内容以物质、精神支持为主,其次是社会参与支持。

前者:有2人提到寄住娘家,其中1人认为娘家比较照顾,另1人认为一般。

我和我妈、大哥一大家住。我大哥儿子谈朋友要结婚了,买不起房,就盼着我搬走呢。房子是我妈的,我妈现在还在就还好,她不在了,估计我也待不下去。(AW1)

亲戚哪会管你呀!个人都有个人的难处,个人都有个人的家,都只拿那么多钱,父母都顾不上还顾得上你?上一次亲戚女儿结婚要我铺被子,因为只有我生过儿子,结果马上有亲戚说,快走开,她都是孤寡,绝子绝孙,老公都克死了,还要她铺。哎呦,我就倒了,一病就十几天,我现在哪里都不去,就和我们这类人聚聚。(AW2)

春节回娘家我都要和我弟弟妹妹错开,他们是一家一家的,小孩也成了家,我避免跟他们碰头。弟弟家三个,妹妹家也三个,就我一个在后头走,越走越没劲,还是我们同类人相处轻松些。(AW9)

后者:3户寄住在亲戚家(包括娘家、婆家、亲家),大多数都得到血姻缘亲戚的较好关照。

有7个姊妹,感情很好,缺钱时向他们借。一个妹妹住的近,会来串门,一起买菜。和姊妹们一起回娘家聚聚,父母很理解,说只要我过好就行,不要担心二老。(BW3)

外甥给我们10万元买房子,不用还;经常带他的小孩来看望我们,让小孩叫我们爷爷奶奶;陪我们过生日,还送金戒指,有时候还接我们出去玩。买房子时其他亲戚也有借钱,平常亲戚有来往相聚,过年亲戚是聚在一起过。(BW5)

我们把房子出租,增加收入,现住婆婆家;我们缺钱时向弟兄借钱可以借到;过年几家兄弟一起吃年夜饭。(BM6)

自己卧病在床,爸爸和姐姐借钱给我买养老保险,爸爸的房子出租收入全部给我住养老院,其他姊妹也同意。姐姐担心院舍照顾不周,坚持每天来送晚餐,给我喂饭、擦身。(BW7)

侄女侄女婿经常提着很多礼品来看望。(BW9、BM9)

过年哥哥邀请一起吃年夜饭,平常要是有事情,两个侄子也会来帮忙。(BW10)

女儿离世,女婿、外孙女陪我住了一年。自己的姊妹经济条件不好,还是会打电话来关心。(BW11)

对比:在获得血姻缘方面的支持上,两者差距较大,前者得到支持程度低;后者得到的血姻缘支持程度高,在物质、精神支持上尤为明显。

2. 地缘方面

支持内容基本为情感支持,少量社会参与支持。

前者:8户提到基本跟邻里没来往,尽量避免接触,或是点头之交;3户提到一般,比之前要少些,但还过得去。

后者:4户提到跟邻里基本无来往,多数还是保持跟邻里相对较好的关系,但也有个别的极端情况(BW8在访谈中提到)。

有些邻居很同情我,经常嘘寒问暖,孩子死了后,妻子也跑了,当时就有好心邻居开导。(BM1)

邻里互动较多,经常和大家聊聊天,和年轻的小伙子开开玩笑什么的。(BM9)

经常和几个邻居一起玩,打牌,因为我家里没有小孩,一个邻居就让她小孩经常来我家玩,做作业陪我们。(BW10)

隔壁的婆婆,因为家里有权,有儿有女,刚搬来就欺负我们,门都快被她打烂了,欺负屋

里没孩子,天天骂我们。(BW8)

对比:在获得地缘方面的支持上,前者获得支持较少,后者获得较多精神支持,但亦有个别为负支持。

3. 业缘及私人关系等方面

以精神支持为主,其次为物质支持、社会参与支持。

前者:3户提到跟同事同学有些来往,朋友在精神上安抚自己,帮助走出那个“坎”,平时遇到困难都会尽力帮助。大多数失独家庭反映与同学同事互动少,提到现在的来往对象就是“我们失独组织的”。

有时会邀请失独组织里跟我住得比较近的朋友出来见个面,现在玩得好的都是我们失独组织的。同事同学都不来往了,他们孩子结婚我都不去,我心里很不舒服,把感受告诉他们,让他们替我想一下,以后不要叫我,后来他们也不敢叫我了。(AW4)

跟他们那些人(非失独的)来往,总感觉聊不到一块,无非就是聊完儿女聊孙子,干巴地听着难受,总觉得自己低人一等,不舒服,还是我们自己懂自己,聊得来。(AW7)

后者:互动有所下降,但基本上所有的失独家庭都或多或少获得支持。

有一个朋友特别好,儿子刚走那儿,整个人垮了,多亏她苦心相劝才振作起来。有两个朋友经常叫去家里吃饭什么的。(BW1)

退休后在电大做管理老师,和学生有来往,有学生经常来看望。(BW4)

有个同事的儿子因为跟我女儿是一起长大的,所以会带自己的父母和我们一起购物、一起玩。我也经常和同学聚,一起做吃的,聊聊天,读读报,还加入了中国无线电运动协会,和全世界无线电爱好者互动。(BM4)

以前住单位房,同事经常一起吃饭一起玩,后来儿子出事,搬到婆婆家去住,不太想与外界来往。不过时间久了如果不聚,朋友同事还是打电话过来,缺钱时也愿意借。(BW6、BM6)

儿子的好朋友们筹集了3万元给儿子医病,后来儿子走了,他们每年都来拜年,还叫我们爸爸妈妈,说以后就是我们的儿子,有时给钱,有时买东西,还带我们出去吃饭。(BM8)

我现在在餐馆打工,和同事来往多,缺钱向老板借。以前的朋友没来往,因为生活不在同一档次;现在的朋友基本就是小区里的邻居和一起打工的同事。(BW11)

对比:在获得业缘及私人关系的支持上存有差距,前者得到物质、精神支持相对要少,后者较多。

(三) 两类失独家庭社会支持获得上的整体差异

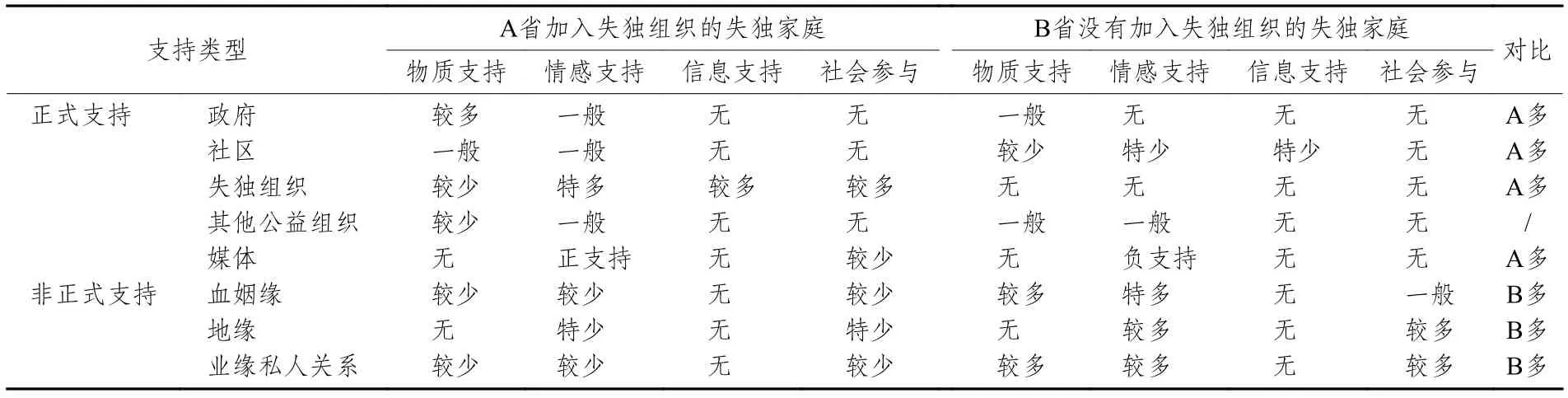

根据上文,笔者归纳了两类失独家庭社会支持实际获得对比情况,如下表2所示。

表2 两类失独家庭获得的社会支持情况对比

A省加入失独组织的失独家庭(前者)获得的正式社会支持较多,非正式社会支持偏少;而B省没加入失独组织的失独家庭(后者)获得正式社会支持偏少,但是非正式社会支持作用显著。政府、社区、失独组织对前者的支持力度比对后者的支持力度大,媒体对前者而言是正支持,对后者来说却是负支持。前者回避跟非正式支持系统的互动,后者与非正式支持系统的互动虽有不同程度的降低,但总体仍维持在较高水平。前者获得的物质支持多来源于政府,后者多来自血姻缘、私人关系等;前者获得的情感支持多来自失独组织;后者则来自血姻缘、地缘、业缘、私人关系;前者获得的信息支持多来自失独组织,后者获得的信息支持少,个别来源于社区;前者获得的社会参与支持亦来自失独组织,后者主要来源于地缘、业缘、私人关系。

五、两类失独家庭社会支持期望对比

在调查中,笔者发现两类失独家庭社会支持期望差别很大。A省加入失独组织的失独家庭(前者)社会支持期望相对较高,在态度与措辞上非常坚决。B省没有加入失独组织的失独家庭(后者)对于社会支持期望较低。

前者的访谈情况如下。

要给我们这类人搞个法定监护人,立法规定监护人,这是最主要的。如果不能指定某个具体的人,最起码要给一个人的工资,要每个月发一个人的生活费给我。我的孩子在是什么情况,起码要给安葬费,不是10万也给个8万,孩子走了,多少年了,就是要把这个安葬费补回来,肯定是要给的。(AW1)

政府有钱得很,修桥修地铁都快得很,就是在我们身上不舍得,一个月就150块钱,还是2008年才开始的,因为“5·12”地震之后很多家庭死了小孩,我们是享受他们的待遇。(AW2)

要为我们的孩子修建纪念碑,安慰孩子在天之灵,这是对我们的尊重,更是对孩子的尊重。(AM3)

还不赔,硬是要把我们这些人激怒,要我们到北京去上访,如果政府不管我们,我们是要去的。(AW6)

后者的访谈情况如下。

我也不怪谁,也不怪政府,当时经济条件不好,小孩不能生的太密,后来又实行计划生育,不能生了,所以也不期待什么。(BW2)

政府做的还可以,如果没有补贴,我们也没办法,政策还是做得好,我也不想让别人来关心我什么,只是身体不好,有医疗需要。(BW3)

总之多谢政府的政策好,对现在的生活还算满意,没什么期待,也没有理由要政府或别人补助我们。(BM8)

结合完整的访谈内容,笔者对两类失独家庭的社会支持期望概括如下(见表3)。

表3 两类失独家庭的社会支持期望对比

(一) 期望提供支持的主体相同而原因有差异:基于“偿债”还是“信任”

两类失独家庭提到的期望提供支持的主体基本都为政府,但原因不同,前者更多认为是政府欠了“债”,政府应当补偿。

我的孩子长这么大我花了多少钱,我们的孩子走的时候一分钱都没有,我们做了多大贡献,生命都拿出来了,这笔钱你说要不要给?(AW1)

国家是对不起我们的,要赔偿我们。(AW3)

我们执行计划生育,等于参加了一个保险,现在发生意外了,为什么不理赔?(AW4)

而后者大多没有期望提供支持的主体,偶尔提到的基本也是政府,但更多是出于信任。

当然,遇到什么事情的时候,只能靠政府!(BW6)

政府还是好,现在政策还是好,会照顾我们这种家庭。(BW9)

正所谓衣食父母官,我们这种无依无靠的人,除了政府,还有谁会来帮呀?(BM10)

(二)期望支持内容:基于“理想”还是“现实”

前者社会支持期望偏高,其中提出的修建独生子女纪念碑,立法指定专门监护人,给予一次性补助8~20万元,提高每月扶助金至2 000元,集中式养老院,几乎都是一种理想型期望。我国修建纪念碑的对象几乎是烈士群体;立法指定专门监护人显然也很难操作;而廉租房、特殊医保、提供组织活动场地及资金、媒体关注等期望相对现实性较强,处于可能实现范围内的期望。

譬如一次性20万元就不太可能,这牵扯到财政、家庭公平、可持续问题,我们只能每个月给你护工,每个月给你多少钱,一次性是不负责任的,也不能解决问题。(计生官员G2对于一次性补助8~20万元的回应)

集中式养老院,投入高,很薄利,各类老人都很缺这个资源,现在养老院是不够用的,专门去做不太行,而且军属烈属家庭、空巢家庭,他们是不是也要集中养老呢,他们也有这样的需求呀!(计生官员G1对于集中式养老院问题的回应)

后者是基于现实原则谨慎提出,只有3户家庭提出明确的期望内容。其他有一两户家庭提到适当提高失独补贴。大部分家庭没提任何期待,认为应该自我负责,对外来帮助很感激,但不敢有期待。总体而言,这类家庭基本是“底线型”期待。

我也不想政府这么照顾我,应该关心比我更困难的人,我现在最大的问题就是危房问题,只要能把我这个住房问题解决就好了。(BM9)

我现在还年轻,怕以后生老病死的,以后病了怎么办?我过分的要求也没有,就是住院、养老这两个问题。(BW6)

我就想不通为什么领养这么难,对于失独家庭,政府应该优先安排和照顾。(BW10)

图2粗略反映了两类失独家庭社会支持期望的组织性、期望值、现实性之间的关系。前者的社会支持期望偏高,趋于理想性,现实性变弱。后者社会支持期望低,趋于“底线型”,现实性很强。

图2 两类失独家庭社会支持期望的组织性、期望值、现实性关系

六、差异成因简析——试论失独自组织的影响

导致两类失独家庭社会支持获得及期望的差异形成因素复杂,这非本文能完全回答的,但失独自组织无疑是影响差异形成的重要因素之一,故此处仅尝试阐述失独自组织的影响。

(一) 失独归因:外化还是内化

前者一致认为是计划生育使得他们失独,倾向于“外化”的归因逻辑,仅个别认为与计生政策无关。

我们当时如果不是计划生育,不至于这样。(AW1)

一开始我也觉得是命不好,那么多家孩子没事就我孩子没了,但后来加入组织我发现身边很多像我这样的,说是命,我不服气。(AW4)

如果当时允许生,即使一个出事,还有其他的,有盼头嘛。(AW6)

后者更多认为“命不好”,趋向于“内化”的归因逻辑。

自己的命不好,命好女儿肯定不会走,好不容易把家建好,比较幸福的时候,女儿就走了,人生的艰苦尝够了,天意如此。(BW11)

自己是个不幸不祥的人,儿子是上天派来骗我的。(BW2)

觉得老天不公。(BW10)

我只怪自己的命,命中注定我没吃的(没福气),不怪任何人,不可能怪别人、怪政府。(BW3)

(二) 对垒力量:次平衡还是完全失衡

失独自组织把分散的失独家庭组织起来变成一个整体,形成合力,有能力直接自下而上吸引或要求外界支持,与外界互动,与政府对话谈判。而没有失独组织背景的失独家庭是分散的个体,力量微乎其微,没有构成谈判的资格,更多地是一种低姿态的支持期待,等待政府自上而下推动,且会对政府主动的支持感恩戴德。

(三) 责任身份:集体分散还是个体承担

匿名理论认为,在集合行为中个体之所以会做出他平时很少甚至是根本没有做过的行为,是因为人处于匿名地位,没有特别明确的个人标志,不必承担破坏规范的后果,从而产生责任分散的心理。[33]前者提出苛刻甚至是不合理、不现实的期望与要求时,外界也只会记住组织身份,个体身份是模糊的。“后果最终是由大家来承担”,进而变成“大家承担等于谁也不用承担”,这就促使了其提要求的冒险性与理想性。而后者身份是单一清晰的,对于自身的言行相对慎重,出于理性考虑,会更加严谨与保守地提出期望与要求或不敢提出。

(四) 权利意识:“激发”还是“缺失”?

自组织的存在增强了失独家庭的权利意识,加之失独精英群的“意识运作”,前者的权利意识明显要强于后者。前者访谈情况如下。

我们一开始也只知道彼此安慰,陪着聊天啊,但是Z姐说不能这么过一辈子呀,往后我们越来越老,现在要争取点什么,Z姐她见多识广,蛮有想法。(AW6)

我刚刚加入进来的时候,他们说什么维权啊,上访,我都吓了一跳,后来听多了,我也觉得应该是这样的,我没有去闹事,但国家真的应该正视我们的权益。(AW10)

后者大多没有类似的想法或意识,访谈情况如下。

我的想法就是快快乐乐开开心心过好每一天,现在党的政策也好,生活还过得去,面对现实必须自己要调理好,好好地过好每一天。(BW9)

(五) 刺激惯习:“爱哭”还是“听话”?

在调查中发现A省有一些关爱失独家庭的措施没彻底执行,有一些失独家庭没领到一次性补贴,其他的也只领到政策文件规定的一半,月补贴只及文件规定的2/3。这种“缩水性”支持会刺激失独家庭提出更高的要求与期待,因为只有提的要求“比实际需要多一点”,才有可能真正得到“实际需要的份量”。除了在政策执行上受到刺激,地方政府被动的回应方式也让前者开始接受这种惯习——“会哭才有奶吃,哭得越大给的奶越多”。

像那些去北京上访的,平常还有领导送点米来送点油来,我们在一个街道,他是去北京上访的,就去看他,不看我,为什么?我没闹呀。(AW1)

我们中的一个人去江苏卫视做活动,然后他(市官员)知道了,马上来家里给了500块钱,送了米油,我们什么都没有,我们没去闹。(AW3)

这个组织成立后,大家聚到一起不断反映意见,政府和社会还是重视很多了,之前好几年政策都没动,跟很多省份一样,这几年感觉好很多,制定了一些特殊关怀的政策。(AW5)

去上访去闹的人就有好处拿,他们就重视。(AW10)

而B省中少有关注政策形势的家庭,跟政府互动少,且缺乏传递信息的平台,彼此隔离,基本停留在“你给多少我拿多少”的状态。

(六) 失独自组织的“内卷化”倾向

内卷化是指“一种社会或文化模式在某一发展阶段达到一个确定的形式后,便停止不前或无法转化为另一种更高级的现象。”[34]尽管A省失独自组织的出现,使得失独家庭有了较多的社会参与,但这种参与多限于组织内,“平等”的丧子身份和共同的感受使得失独家庭不愿意和非失独家庭互动。失独组织是保护失独家庭的“港湾”,同时亦是妨碍失独家庭社会融入的“障碍”。失独自组织的“内卷化”倾向在某种程度上激发了群体的权利意识,凝聚了争取利益的能力,从而使得前者正式社会支持较多,但同时又因之囿于同质性强的组织内影响日常社会互动,从而使得非正式支持不足;后者社会日常互动或有下降,但缺乏失独自组织同质性交往平台,仍然依靠原有的社会支持网络,日常社会互动依然维持在相当水平,因而获得非正式社会支持相对较多。

七、结语

通过实地调查,本文发现是否加入失独自组织会对失独家庭在社会支持的获得及期望方面产生影响,并尝试对失独自组织的影响进行分析,这弥补了失独家庭无对比研究的空白,丰富和拓展了既有失独家庭研究成果;揭示出统称为“失独家庭”这一大群体内的差异化现实,对开展分类化的支持帮扶及介入工作有重要的指引价值;强化了对“失独自组织”双重性的认识,对引导其科学、协调发展具有一定的启示意义。

注释

① 笔者根据政府网站信息和内部资料统计得出。

②笔者根据在中国知网上的搜索结果统计得出。

③笔者根据视频网站的视频资料搜索结果得出。

④笔者根据社会组织网站信息和内部资料得出。

⑤编号AW(BW)为失独母亲,AM(BM)为失独父亲,G代表计生官员,若W与M后面数字编号相同,即代表一对夫妻,如AW5与AM5。A省11户失独家庭均有加入失独自组织,编号为AW(AM)1-11。B省无失独自组织,11户均没有加入失独自组织,编号为BW(BM)1-11。2名计生官员均为A省,编号为G1、G2。

[1]国家卫生计生委, 民政部, 财政部, 等. 关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知 [EB/OL]. [2016-12-26]. http://www.nhfpc.gov.cn/jtfzs/s3582/ 201312/a8b82d3f888b4ffbaaf9486a64fe4121.shtml.

[2]广州日报. 内地每年新增7. 6万个失独者家庭 全国超百万个[EB/OL]. (2012-05-09). http://news.ifeng.com/mainland/detail_ 2012_05/09/14401504_0.shtm.

[3]胡叠泉, 邢启顺. 失独家庭养老的社会保障体系建构[J]. 三峡论坛, 2013(1): 76.

[4]柳志艳. 勇敢地生活下去——呼唤社会关注失独者群体[J]. 学理论, 2012(20): 57-58.

[5]王伟伟, 胡晨. 关于我国失独家庭问题研究综述[J]. 重庆城市管理职业学院学报, 2013(3): 6-10.

[6]陈恩. 全国“ 失独”家庭的规模估计[J]. 人口与发展, 2013(6): 100-103.

[7]杨支柱. 中国的“失独家庭”究竟有多少[N]. 新快报, 2012-05-12(B22).

[8]易富贤. 大国空巢: 反思中国计划生育政策[M]. 北京: 中国发展出版社, 2013: 25.

[9]穆光宗. 独生子女家庭本质上是风险家庭[J]. 人口研究, 2004(1): 33-37.

[10]慈勤英. 失独家庭政策“去特殊化”探讨——基于媒介失独家庭社会形象建构的反思[J]. 中国人口科学, 2015(2): 34-42.

[11]王娟娟, 周晶. 失独家庭风险转移与演变内在机理分析[J]. 理论月刊, 2016(3): 133-137.

[12]方曙光. 社会政策视阈下失独老人社会生活的重新建构[J]. 社会科学辑刊, 2013(5): 51-56.

[13]向德平, 周晶. 失独家庭的多重困境及消减路径研究——基于“风险—脆弱性”的分析框架[J]. 吉林大学社会科学学报, 2015(6): 60-67.

[14]赵仲杰. 城市独生子女伤残、死亡给其父母带来的困境及对策——以北京市宣武区调查数据为依据[J]. 南京人口管理干部学院学报, 2009(2): 55-59.

[15]沈蓓绯, 汪晓东, 顾慧丽. 失独家庭社会支持系统构建的创新模式研究——以江苏常州为例[J]. 理论建设, 2013 (6): 91.

[16]吴振华, 廖智勇, 高莉娟. 政府主导下的失独家庭社会支持体系研究——基于江西省赣州市L县的调查[J]. 赣南师范学院学报, 2015(1): 44-48.

[17]陈文华. 我国失独家庭问题研究综述——基于2001—2016年的研究文献[J]. 老龄科学研究, 2016(6): 45-55.

[18]王秋波. 我国构建“失独家庭”社会支持体系研究[J]. 理论学刊, 2015(4): 92-96.

[19]陈文华. 福利多元主义视角下城市失独家庭困境消解路径研究[J]. 社会工作与管理, 2017(1): 58-65.

[20]谢勇才, 黄万丁, 王茂福. 失独群体的社会救助制度探析——基于可持续生计视角[J]. 社会保障研究, 2013(1): 72-79.

[21]王雪辉. 失独家庭的社会服务体系构建[J]. 人口与社会, 2015(4): 60-68.

[22]闫芳, 刘晓甜. 失独家庭社会支持网络构建的探索研究——基于服务个案的分析[J]. 克拉玛依学刊, 2015(1): 38-42.

[23]陈恩. 失独群体自组织的形成及其社会治理功能——基于江苏、上海的实地调查[J]. 社会工作与管理, 2016(1): 39-47.

[24]张必春, 邵占鹏. “共同感受”与“同情感”: 失去独生子女父母社会适应的机理分析——基于双向意向性中意动与认知的理论视域[J]. 社会主义研究, 2013 (2): 91-97.

[25]王诗露. 失独老人自组织研究——基于南京市R组织的考察[D].南京: 南京农业大学, 2014: 35.

[26]陈恩. 重建社会支持网: 失独群体自组织形成机制探讨——基于上海的两个案例[J]. 北京社会科学, 2014(11): 55-60.

[27]张必春, 柳红霞. 失独父母组织参与的困境、内在逻辑及其破解之道——基于社会治理背景的思考[J]. 华中科技大学学报(人文社会科学版), 2014(6): 31-39.

[28]王宁, 刘珍. 失去独生子女家庭的社会互动与组织参与——基于情感能量视角的分析[J]. 华中师范大学研究生学报, 2012(4): 63-67.

[29]董阳, 陈晓旭. 失独群体的“协作维权”及其互动机制——基于“失独者之家”网络社区的虚拟民族志研究[J]. 中国非营利评论, 2014(2): 135-159.

[30]徐晓军, 李大干. 组织化与增能化: 失独者的 “自我抗争” ——基于灵性社会工作视角下的思考[J]. 江汉大学学报(社会科学版), 2016(1): 6-12.

[31]蔡慧, 马群, 张皓瑄. 失独老人“自组织”行动的原因分析——以南京市“人间大爱”为例[J]. 法制与社会, 2014(5): 297-298.

[32]JOSEPH A MAXWELL. 质性研究设计[M]. 陈浪, 译. 北京: 中国轻工业出版社, 2008: 48.

[33]郑杭生. 社会学概论新修 [M]. 第三版. 北京: 中国人民大学出版社, 2003: 63.

[34]杜赞其. 文化、权力与国家——1990—1942年华北的农村[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2004: 51.

(文字编辑:徐朝科 责任校对:王香丽)

A Comparative Study on Social Support for Two Types of Families Bereft of Their Only-Child and the Influence of Self-organizations

CHEN Wenhua

(Department of Politics and Law, Hanshan Normal University, Chaozhou, Guangdong, 521041, China)

Family bereft of their only-child is a vulnerable group with intense media attention. Through field investigation in A and B two provinces, the differences in social support for two kinds of families bereft of their only-child were spotted: the ones that joined the self-organizations of families bereft of their only-child and the ones that are not members of such self-organizations. The former gets more formal social support and less informal social support, while the latter was given less formal social support, but the informal social support influences them relatively more obviously. In addition, the former holds high and “ideal-typed” expectations of social support with poor realizability, while the latter has low expectations, and most is a kind of “bottom line”expectations. Admittedly, the causes of the formation of differences are numerous, but there is no doubt that the self-organization plays an important role in it by influencing the attribution of death of the only-child, stimulated habits, rights consciousness, the identity to take responsibility, countervailing power and its “involution” which is hard to avoid. This has implications for carrying out differentiated and classified social support services, recognizing the duality of the self-organization and guiding its scientific development.

families bereft of their only-child; the self-organization of families bereft of their only-child; social support

C916

A

1671–623X(2017)05-0063-10

2017-01-26

■ 基金课题:广东省哲学社会科学规划项目“慈善事业与社会救助制度的衔接路径研究”(GD15CSH03)。

陈文华(1987— ),女,汉族,讲师,硕士;主要研究方向:老年社会工作。

■ 引文格式:陈文华. 两类失独家庭的社会支持比较研究——兼论失独自组织的影响[J].社会工作与管理,2017,17(5):63-72.