农村环境群体性事件的社会工作协同治理

——机理与路径

2017-09-20彭小兵

彭小兵,钟 雯

农村环境群体性事件的社会工作协同治理

——机理与路径

彭小兵1,2,钟 雯1

(重庆大学 1. 公共管理学院;2. 公共经济与公共政策研究中心,重庆,400044)

农村环境群体性事件的诱因及特征是多方面的,事件过程中存在政府、企业和村民缺乏有效沟通、矛盾呈现多样化、处理难度较大等问题。社会工作作为第三方社会力量,可以发挥沟通桥梁、协调矛盾及链接资源等作用。基于社会工作视角,构建政府、企业、村民、社会工作、法律援助机构、环保组织、媒体等多元主体协同治理机理,明确主体间的职责关系及运行机制;同时建立风险预估、冲突处理、事后监督的合作路径,在不同阶段发挥各主体不同的优势,实现资源共享,达到合力化解环境群体性事件的目标。

农村环境群体性事件;社会工作;协同治理

一、问题的提出

在我国最近十余年来的城市化和工业化进程中,环境污染呈现出由城市向农村转移的态势。农村成为污染的载体,其生态环境受到极大破坏,成为近年来环境群体性事件的高发地带,其发生率一度占到了全国总数的79.6%,[1]远高于城市。但与城市常见的邻避运动不同的是,因环境污染导致村民权益受损而引发的农村环境群体性事件几乎是事后反应型。只有当地的土地、空气或水资源遭到不同程度甚至是难以或不可逆转的污染、并诱发周边居民身体上的不适甚至出现大片区重症患者或死亡等现象后,人们才意识到问题的严重性,并恐慌起来,集体抗争。数据显示,我国农村有1.5亿亩耕地遭到了污染,3亿多人喝不上干净的水,农村居民与环境污染相关的恶性肿瘤死亡率也在逐步上升,[2]有些村庄甚至成为“癌症村”。[3]如何有效防治农村环境群体性事件,以贯彻落实国家“十三五规划”提出的“建立健全生态风险防控体系,提升突发生态环境事件应对能力”,是当前学术界需要重点攻克的研究课题。

国外环境社会运动或邻避运动的应对举措主要表现为尊重民众环境知情权和参与权,鼓励NGO发展,建立起政府、社区居民和商事企业的协调合作机制(Collaborative Model)。[4]显然,作为社会治理的重要创新,社会工作的介入对于落实NGO参与、搭建政府和社区以及企业之间的协作平台、保障居民环境知情权和参与权也具有重要的参考价值。史林林论证了运用个案、小组、社区等社会工作方法介入、参与到群体性事件治理的必要性和可能性;[5]张健认为,当前社会工作协同治理群体性事件尚存在体制、社会认同及价值认同上的障碍,需加强社会资本的供给和社工机构的建设。[6]

不过,农村生态环境的特殊重要性以及我国农村环境群体性事件“事后应激”的特征,使得社会工作参与环境群体性事件治理在指导原则及具体实践上具有差异性,不能简单套用国外NGO组织介入环境社会治理的模式。而国内环保组织多在城市服务,较少涉及农村地区。作为社会建设不可或缺的力量,社会工作在协助政府缓解社会矛盾、解决社会问题等方面发挥着重要的作用,其工作特性和农村环境群体性事件的处理也有较强的契合性。因此,本文基于协同治理的理论,通过深入剖析我国农村环境群体性事件的诱因和特征,提出社会工作参与农村环境群体性事件治理的协同机理和介入路径。

二、农村环境群体性事件的诱因及特征

探讨农村环境群体性事件发生的诱因和特征,是挖掘环境抗争事件的根源和提出社会工作介入的社会治理策略的重要前提。

(一) 农村环境群体性事件的诱因

农村环境群体性事件频发,表面上体现为农村居民遭受着严重的环境污染侵害,但背后有深层次的诱发原因及其理性逻辑。

第一,生存诱因:环境污染威胁到农民的健康及生存。农村环境群体性事件大部分是事后反应的应激型集体抗争事件,属于事后补救式集体行动,即农村居民或其家园已经受到了事实性的污染侵害。其浅层次的表现如土地不能种植、水污染、水产品死亡等,而深层次的危害是可能导致一些身体上的疾病,如畸形孩子、恶性肿瘤、癌症等。例如,2005年浙江东阳市画水镇群体性事件的事后调查表明,画水镇工业园建设所造成的环境污染导致了一系列严重后果:附近果树结的果子不能吃,水杉等树木大量死亡,蔬菜没法种植,废气难闻刺鼻又刺眼,当地小孩经常咳嗽感冒久治不愈,并在2004年发生了5例畸形死胎现象。[7]生存权和财产权是村民的基本权利,但工业园区建设在还没带动农村经济发展、帮助农民走出贫困时,就打击、破坏了当地环境。而且这种情况的恢复是一个长期的过程,需要相关组织持续跟进处理。

第二,经济诱因:财富与风险的分离。环境是典型的公共资源,具有非排他性、共享性等特征。但事实上,在一些地方的招商引资和经济发展中,当地村民被当作了“局外人”,重大项目及其厂房选址除了有公示外,鲜有事前征求当地村民意见。这不仅极易形成“公地悲剧”现象,而且由于环境风险非均等地扩散并更多地“摊派”到农民头上而容易导致“财富向上层集中,风险向下层集中”的财富与风险背离、分化的分配现象的产生。[8]此外,农村环境污染存在补偿歧视现象。笔者在调查中发现,企业对遭受环境污染或潜在污染的对象进行补偿时,存在一种差别化、分化的倾向,通常对当地具有家族势力、头面人物或亲友中有政府背景的村民(家庭)给予更多的补偿,而对于势单力薄、形成不了威胁的村民给予较少的补偿;甚至有的村民还会受到当地“黑恶势力”的打压、恐吓,使其不敢声张。这种现象是引发社会极端事件的根源。

第三,制度诱因:制度化利益诉求渠道瘀滞。在我国,向政府反映相关问题是民众表达意见和进行利益诉求的首选渠道。学者李赞萍、陈春生对广东农村环境权益的一次调查中问及“农民希望采取何种方式改变环境污染状况”时,回答“向村委会反映情况”的占40.8%,回答“向政府有关部门反映情况”的占34.4%,选择“上访”反映情况的占0.8%。[9]数据表明大部分民众选择相信政府和村委会,但即使在这种信任水平下,民众的利益诉求也很难得到有效回应,主要表现在以下三个方面。首先,基层组织能够给予有效回应的事例不多,村委会等基层自治组织在公共事务上通常是上级政府权力的延伸,基本对上级政府负责。其次,长期以来对政府的考核与经济业绩挂钩,民众的上访多数也会被拒之门外。[10]再次,农民采取法律手段起诉企业的作用也不大,其原因是:一方面诉讼成本很高,一般的普通村民很难承担得起这种诉讼的经济和时间成本;另一方面我国环境危害的法律规定不完善,环境污染导致的危害逻辑关系取证比较困难,操作复杂,再加上政府、企业常常会组成利益共同体,司法决断也是步履维艰,农民向基层政府反映、上访其他政府部门及诉讼等制度化正式渠道受到阻碍。

第四,政府行为诱因:事件初期利益纠纷处理不当。在农村环境群体性事件的初期,一般都是小规模的群体理性诉求,抗争情绪还不是很激烈。但在一些案例中,当地政府为了快速维护社会稳定,常常堵塞信息传播,错误定性,采用过激的平息、镇压措施而使矛盾进一步激化,直接把自己摆在了民众的对立面,使得小范围的自救式维权行为演化成大范围、非理性、危害性的群体性事件,最终以暴力的方式化解危机。这样就大大降低了政府的公信力,使社会的愤恨情绪不断积累。

(二) 农村环境群体性事件的特征

第一,熟人社会,获得广泛支持。我国农村尽管是行政村的建制,但依然是熟人社会。村庄是几百年甚至上千年来逐渐演化成型的,具有乡土性、宗族性、共生共存性和一定的血缘关系及“安土”情结。绝大多数农村居民还保持着熟人社会的人际关系网,人与人之间联系较紧密,彼此之间相互依赖感强,熟悉信任度也高,且农民群体选择的余地少。因此,当环境污染严重到危害村民的生存时,容易引发村民更激烈的反抗或情绪爆发,特别是如果有当地声望大、号召力强的领袖或宗族势力带领,村民更可能被动员起来共同对抗。环境利益维权往往很容易得到广泛支持,从而形成大规模的抗议。其中,基于宗亲文化召集的集体行动也时常缺乏约束力和指导,导致局势失控。

第二,组织松散,多用极端方式来维护权益。农村居民的权益保障及维权方式较少,法治观念淡薄,当制度化途径淤塞时,村民倾向于使用非理性方式来寻求救济。长期的维稳思维也使得“引起舆论关注,引发舆情危机”等逐渐演变成为社会底层百姓的“救济”渠道。此外,中国人普遍存在“法不责众”的思维和“正义行为”的狭义精神,也容易误导村民认为自身不会或免于追究责任。[11]这种聚众“闹事”容易失控,如勒庞的集体行动理论所指出的:“作为个体时一般都是理性的和有责任的,当聚集在一起,并随着聚众的规模扩大,个体之间就会相互影响、启发和感染,最后导致不同个体的思维和行为方式渐趋一致,其行为也越来越非理性。”[12]

总之,近年来,大量“高污染、高耗能、高耗水”企业转向了农村,农民的环境权益受到侵害,利益诉求渠道淤塞、政府行为调处不当、利益与风险分离等情况的出现,可以说是公共事件缺乏监督、政府处理不当、村民非理性行为及第三方社会组织力量缺位所导致的。政府、企业和村民之间没有一个合适的链接纽带,以起到沟通和缓解冲突的作用。农村环境事件涉及利益多,处理过程复杂,如社会学家科赛所说,群体间越是在现实可达到的物质性目标上产生争端,就越可能寻求实现自己利益的折中方案,而越是无形的意识形态、价值观冲突问题,情感的介入程度就越强,群体间直接解决矛盾的难度就越大。[13]这种物质利益和价值利益交杂的集体行动,非短时间补偿、非一方力量就可以解决的,其后还涉及情绪安抚、补偿措施、矛盾化解、执行监督等方方面面的跟进问题。农村环境群体性事件的处理需要构建新的理论和思路,需要选择合适的主体长期跟进以及多方力量协同合作处理,这样才能促进农村经济、社会和农民生活家园的健康发展。以人为本、助人自助、维护社会成员的权益和充当政府、企业与民众之间桥梁的社会工作服务,将是可探索的机制,下面将进行分析。

三、农村环境群体性事件治理的社会工作协同机理

(一) 社会工作介入的协同治理框架

协同治理理论是西方新兴的综合性理论,由协同学和治理理论交叉产生。协同(Synergetics)起源于古希腊语,其含义是“共同、协作”[14]。19世纪70年代初期,西德物理学家赫尔曼·哈肯(Hermann Haken)提出了协同学,并对此进行了详细阐述。协同学主要是研究处在不平衡状态的复杂开放系统在外界与物质和能量的交换下,如何通过内部产生的协同效应和自组织效应自发的形成时间、空间和功能上的有序结构。治理常常指的是与国家公共事务相关的管理活动或政治活动。[15]《我们的全球伙伴关系》的研究报告给出了权威定义:“治理是各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和。治理可以使相互之间存在冲突的或不同利益的主体得以调和,并采取联合行动的持续过程。”[16]由此可以看出其强调的治理不仅仅包括政府,还包括其他社会主体,指出了多元主体共治模式。

协同治理结合了协同学及治理理论的精髓。柯克·爱默生(kirk emerson)等学者认为,协同治理是“为了实现公共目标,使人们积极参与到跨公共部门、不同层级政府或跨公共、私人和团体的,来制定和管理公共政策的过程”;[17]何水则认为,协同治理主要是指“在社会管理活动中,政府、NGO、企业、个人等社会多元主体在网络与信息技术的支持下,相互信任和协调,合作治理公共事务,以达到管理效果的最大化,最终实现最大限度地维护和增进公共利益的目的”。[18]因此,从本质上来看,我国的协同治理是在社会问题复杂化、利益诉求多元化、社会组织日益发挥强有力作用以及公众权利和法治意识日益增强的背景下快速发展的。政府下放一定的权力给社会,改变其单一部门包揽公共服务的格局,在多元要素间建立协力合作的社会治理关系,以实现“1+1>2”的治理效果。这种协同合作的社会治理模式,强调政府、市场和社会个人的共同参与,注重发挥社会组织的力量。

社会工作组织是社会组织的有机构成部分,社会工作已经成为中国近年来和谐社区建设中不可或缺的力量,扮演着极为重要的服务型治理角色。[19]农村社区治理创新模式需要调动各方社会力量,弥补政府单一治理的不足。同时,带动农村发展、缩小城乡差距也需要一支能有效整合资源、能扎根社区长期跟进的队伍。而社会工作者经过专业的知识教育,具备专业的技能,可以有效利用有限的资源,能够作为政府与民众沟通的桥梁,所以社会工作的特征与农村发展目标有很好的契合性。社会工作嵌入农村社区,实际上也是由社会工作来协助政府参与社会管理服务,与政府构成一种合作伙伴关系,可以提高全社会预防和解决社会矛盾纠纷问题的能力,从源头上解决矛盾纠纷。[20]因此,社会工作的参与有助于拓宽农村环境群体性事件的治理渠道。

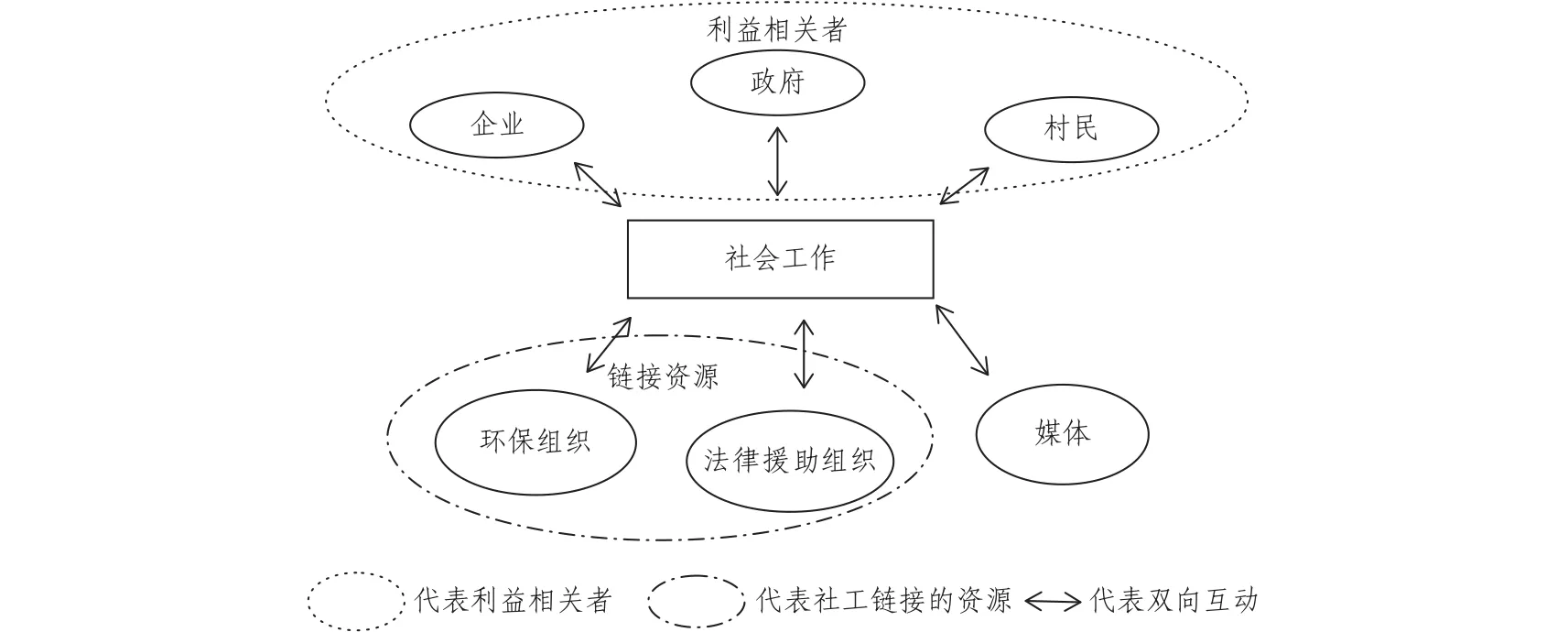

农村环境群体性治理是社会工作服务的内容之一,而农村社会工作参与的协同治理结构,涵括了社会工作、涉污企业、村民、环保组织、法律援助机构、媒体等主体的联合治理模式,具有权力分散、责任分摊和风险共担的优势。其中,社会工作干预的主要作用是链接各方资源和力量,使它们一起参与到社区治理中来。协同治理的各主体之间是平等的伙伴关系,有共同的化解社会矛盾的目标,如图1所示。

图1 社会工作介入的协同治理结构

(二) 社会工作参与的协同治理逻辑关系

社会工作机构通过个案工作、小组工作和社区工作方法嵌入农村社区与村庄,为社区和村庄提供激发潜能、资源链接、利益整合、心理疏导等服务,扮演着使能者、资源整合者、利益谈判者及心理疏导者等角色;同时提供社会网络支持和信息沟通枢纽,实现村民参与环境监督和环境风险的认知,发挥保护农村弱势群体、维护乡村稳定等功能。社会工作介入和干预下的农村环境群体性事件的协同治理关系,可以通过图2所示的协同治理加以揭示。具体关系表现在六个方面。

图2 社会工作参与的协同治理逻辑关系

第一,社会工作与政府的协同。政府与社会工作是合作伙伴关系,其在协作过程中政府首先需要下放权利,赋予社会工作机构合法处理公共事务的权利,为其提供资金、政策等的支持。社会工作拥有专业的人才队伍,可以利用其嵌入社区的优势,及时有效地掌握民众的动态,了解民众的环境需求,并反馈给相关政府部门。社会工作者由于不涉及具体利益,既可以保证公平、公正、合理地与各主体沟通交流,又可以链接环境测评专家,站在中立的立场给出环境评价,监督企业和政府的环境行为,缓解涉污企业、政府和村民之间的矛盾。

第二,社会工作与企业的协同。通常,企业是污染的直接产生者,但也是社区的利益相关者,环境群体性事件的治理离不开涉污企业的直接参与以及承担相应的社会责任。社会工作的第三方介入,成为村民和企业沟通的桥梁,能有效避免矛盾纠纷的激化。

第三,社会工作与村民的协同。在农村环境群体性事件中,村民既是主要受害者,也是利益关系中的弱势群体,其所掌握的维权渠道有限,且受低教育程度的限制,他们缺乏对相关环境污染、维权知识的了解,容易产生恐惧心理。笔者在考察中发现,有些地区的村民还容易受到地方黑恶势力的打压,遭遇不公平赔偿,其合法利益得不到有效维护。而社会工作机构扎根于农村社区,有助于把握发展动态和帮助村民筛选出合理诉求,寻找解决途径。

第四,社会工作与环保组织的协同。保护环境是环保组织的使命,环保组织在环境治理问题上有一套成熟和完备的处理模式,并拥有环境领域的专家和学者,知道如何维护民众利益,化解冲突。例如,在2007年厦门PX事件中,“厦门绿十字会”参与环境座谈会,并请了相关专家为民众解答,取得了非常好的效果。但是,由于农村远离城市,地点分散,环保组织较少关注农村环境问题。在力量弱小、环境专业知识不足时,村民凭借自身的力量很难与涉污企业抗衡。因此,当农村有环境污染或潜在污染发生时,社会工作者及时链接环保组织介入其中,有助于树立专业权威,提高信息的可信度,解答民众疑惑。

第五,社会工作与法律援助机构的协同。农村环境群体性事件常常源于身心健康、生存以及生命财产等多方面的权益受损,但村民的法律知识有限且受到传统“无讼”的影响,法治意识淡薄。而我国环境立法、执法不完善,农村环境案件的司法鉴定程序不规范,也缺乏畅通的救济渠道,使得村民很难通过正规方式取得环境危害的直接证据。因此,取证困难、费用高、司法不公正等难题阻碍了民众维护自身的合法权益。社会工作可以帮助村民链接需要的法律援助资源,促进村民法律意识的提高,引导其正确维权。

第六,社会工作与媒体的协同。媒体是信息传播的载体,特别是QQ、微信、微博等新媒体,在环境群体性事件的舆情演化中扮演着至关重要的作用,比如利用新媒体组织线下集体行动、利用媒介引起社会关注等。在真假信息鱼龙混杂的现实情况下,一些“谣言”极易出现,事件更容易发酵、恶化并失去控制。社会工作与媒体的协同,有助于掌握舆论的主导权,引导集体抗争行动的走向,使其朝着理性、务实、法治的方向发展。

(三) 农村环境群体性事件社会工作协同治理的运行机制

农村环境群体性事件是一种公共危机事务,其治理应该发挥社会的力量,让社会多个主体参与进来,并在运行过程中强调权责分明、资源共享,建立信任关系达成治理共识,如图3所示。这是弥补政府社会管理不足、调动社会各方力量、整合社会资源的有效手段。

第一,主体责任明确,实现权力制衡。多主体共同治理打破了单一主体治理模式,在权力分配上,政府下放权力,将独立的决策权、执行权赋予了多个主体,实现了在处理事件上的权力制衡,使得多元主体科学决策,依法行事。在责任上每个主体有自己的职责,整个过程中责任和风险共担,从管理与被管理关系转变成合作伙伴关系,使得各自的优势充分发挥。

图3 多主体协同治理运行机制

第二,建立信任,达成合作共识。在治理过程中,社会工作作为利益无涉主体参与其中,与各个主体主要负责人达成合作意识。这个过程包括:形成相互依赖性和控制事件进程;明确共同的目标和认同各自的价值,达成治理共识,实现资源同享;在阶段性成果上,每个主体相互监督,对事件进行透明性调查;而后在平等的基础上进行诚信沟通,建立信任关系。这个过程是动态循环的。机制搭建过程中要重视信任关系的建立,信任多主体合作的基础,政府应信息公开,提供政策和平台支持;社会工作者应了解民情,疏导民众情绪,及时反馈民众需求,链接环保组织、法律资源等;村民也要积极参与其中,稳定情绪合作;企业应承担社会责任,配合监督调查;媒体引导权威信息,及时公开信息等。

第三,实现决策民主和信息公开。在治理环节上,首先,各个主体全面参与,决策之前调查民众的意愿,召开听证会听取民意,保证民众知情;其次,建立信息公开平台,保证信息的准确性和公开性,把事件的原因、经过及结果真实公开,以免因为信息闭塞、小道消息及谣言产生而导致民众恐慌。

四、农村环境群体性事件的社会工作协同治理路径

社会工作与其他主体协同治理农村环境群体性事件,也即是在事件的不同阶段发挥不同主体的作用,实现资源共享、优势互补,形成多元主体共治的良性运转路径,以达到社会“善治”的目标。下文将从风险预防、冲突处理以及事后监督等阶段来阐述多元主体合理解决环境事件的可行路径,具体如图4所示。

图4 农村环境群体性事件的社会工作协同治理路径

(一) 风险预估阶段协同

政府运用现代科技对事件发展进行预测。从某种程度上看,公众在网络上发表的言论,可以作为现实生活中社情民意的反映。环境群体性事件发展方式也有了新的变化。首先,民众更多地使用微信、微博、qq等新媒体发布诉求,以引起社会的关注。其次,在组织群体上,也是通过手机电话、短信及微信等联系和传播信息,事件发生的整个脉络是可以预测评估的。随着“互联网+”的发展,大数据平台能直接与民众互动和沟通,因此,政府应建立数据库平台,以对信息进行追踪评估,使用数据模型模拟、多维分析等现代技术手段来全面了解环境事件的动态,提前做好预警应急措施。

社会工作者收集信息,并进行风险评估。农村环境群体性的发生,很多时候是因为政府等相关部门不了解事件的发展情况,他们与民众之间缺乏有效的信息沟通机制,认为这是民众的小打小闹,并不重视。而社会工作者在社区工作,深入基层,与民众直接接触,更真实地掌握基层存在的问题,能够及时了解居民的情绪波动态势,可以收集民众的需求反馈给相关部门,并评估跟进事件的发展情况;同时结合互联网大数据,将网络信息的监测、分析同现实社会的治理结合起来,线上线下共同来预防事件的发生。

(二) 冲突处理阶段协同

媒体信息及时公开,抢占舆论主导权。信息不对称,谣言和小道消息占了上风,极易引起舆论的发酵,引起民众情绪波动,导致事件的发展。社会学家斯梅尔塞的价值积累理论认为,产生集体行动必须满足六个要素:结构的有利条件、结构性紧张、一般化信念的增长和扩散、突发因素、参与者行动的动员以及社会控制的失灵。[21]可见结构性紧张和信息的扩散是集体行动的“助燃剂”。在这个过程中,各主体要与媒体合作,保持良性互动,发布真实可靠的权威消息,把握住舆论先机、引导舆论趋势,将环境事件的前因后果完整地呈现给民众,让他们对环境事件的来龙去脉有真实可靠的了解,以进一步消除他们对事件的错误看法和偏激情绪。

环保组织发挥“智库”的作用,建言献策。社会工作者可以根据自身的资源储备链接社会资源,其中环保组织在承担着保护环境的使命,并得到了政府资金、政策、合法性身份等的支持。同时环保组织具有专业的环境保护人才、技术和方法,在处理环境事件时更有效率。社会工作者应该申请环保组织的介入。在农村环境群体性事件中,经常存在环境污染无法界定的问题,加上村民不具备相关的知识,所以很难取证。而环保组织可以进入现场污染区开展调查,在企业、村民的监督下公平公正地宣布环境测评结果,现场提供环境知识咨询,最后结合企业和村民的意见,提出污染处理的政策建议,缓解民众对污染的恐怖心理。

促进政府、企业、村民“圆桌对话”。政府、企业和村民是利益相关者,通常情况下村民处于弱势地位,他们被涉及的利益是多样的,如环境污染、人身健康以及房屋拆迁、土地赔偿等。这些问题处理不当,容易导致矛盾尖锐,诱发暴力冲突。社会工作扎根在社区,在与民众长期生活中已经建立了信任关系,不容易受到他们的排斥。首先,社会工作者可以组织村民开座谈会,收集和整合村民需求。其次,他们可以与政府和企业沟通,了解政府和企业的态度和看法,并选择合适的时间和地点,由社会工作者来协调、缓解相互间的冲突,开展“圆桌会议”,村民代表把不同的诉求以和平的方式表达出来,政府和企业也应积极应对处理。

(三) 事后监督阶段协同

第一,缓解民众情绪,化解社会矛盾。环境群体性事件平息后,仍然有一部分群体有怨恨和不满情绪,如果不及时化解,可能会诱发下次的群体性事件。因此,事情后期的跟进不容忽视。环保、法律援助、社会工作等组织应该及时提供情绪支持和帮助,消除他们的被剥夺感和恐惧心理;同时有针对性地开展服务,对于情绪依然很激动的民众,可以开展个案走访活动,及时了解其需求和不满,维护其合法权益;对于其他民众可以选择开展小组和社区工作,如环境保护、法律知识等讲座,以使他们树立正确的环保观念和提高法律意识,而不是依情理办事。只有多方面全面考虑事件对村民的影响,并采取针对性措施,才能化解社会矛盾,更好地营造信任的社会氛围,构建环境友好型社会。

第二,监督协议落实,确保补偿公平公正。在整个事件过程中,虽然企业和政府与村民签订了补偿协议,但是看到民众集体行动解散后不再阻碍其生产时,有的企业就会变着法儿排污,很难把协议内容落实到位。有些企业还不公平地进行赔偿,依据人员的势力和能力来赔偿,给社区精英及宗族势力多赔偿,以安抚他们的情绪,让渡部分利益消除他们行动的心理;而对于无权无势的普通农民则给予少量的赔偿,甚至有企业恐吓民众。这些行为都缺乏强有力的监督,所以村民和社会组织需要联合来监督企业行为。对于事件后期不公平补偿问题,社会工作可以链接法律援助机构,来维护村民的权益。

六、结束语

农村环境群体性事件存在农民利益受损、企业缺乏责任意识、政府前期对事件的处理不当等问题,在缺乏求助渠道、相互间不信任的情况下导致矛盾进一步激化。因此,本文基于社会工作的视角,提出多元主体协同治理模式,在事件的预防、冲突处理及后期跟进等阶段各主体与社会工作者相互合作,资源共享,以达到妥善处理事件的目标。为了更好地发挥多个主体的作用,顺利构建协同治理机制及路径,本文提出以下建议。

第一,政府加大支持力度,积极发展农村社会工作。政府应提高政策和经济上的支持,培养社会工作者,对于扎根农村的社会工作者给予一定程度的补助,鼓励发展农村社会工作。

第二,社会工作者自身素质及能力的提升。农村环境群体性事件是比较严重的社会问题,涉及多方利益,矛盾冲突尖锐,处理起来较复杂。所以社会工作者除了具备专业知识外,还需要具备对事情的敏锐观察能力、分析能力、预测能力及整合资源等能力。社会工作机构要注重专业人才的培养且保持不断的学习能力,提高专业化水平。

第三,为多元主体参与合作提供机制和平台保障。社会承接了政府部分社会公共服务的权力,但是并没有相关的政策、法律法规明确其他主体的权利及义务、是否具备参与的合法性身份。盲目无条理的参与达不到解决事件的目的,社会也并不会相信其他群体。因此,政府可以运用自身优势和力量整合社会各个主体,提供参与合作的机制和平台;并赋予一定的权力,给与资金政策的支持,使其具备参与的条件,得到社会公众的认可,提高其公信力。

[1]张萍, 杨祖婵. 近十年来我国环境群体性事件的特征简析[J].中国地质大学学报(社会科学版), 2015 (2): 53-61.

[2]丁竹. 农村环境群体性事件求解[J]. 人民论坛, 2014 (11): 93-95.

[3]汪伟全. 风险放大、集体行动和政策博弈——环境类群体事件暴力抗争的演化路径研究[J]. 公共管理学报, 2015 (1): 127-136.

[4]魏庆坡, 陈刚. 美国预防和应对环境群体性事件对中国的启示[J]. 环境保护, 2013 (22): 65-67.

[5]史林林. 社会工作介入群体性事件研究[D]. 淄博: 山东理工大学, 2013.

[6]张健. 社会工作的协同作用、治理障碍及强化路径——以群体性事件治理为例[J]. 河南工业大学学报(社会科学版), 2013 (3): 80-84.

[7]周益. 污染引发冲突事件调查画水镇一年生了5个怪胎[EB/ OL]. (2005-4-27). http://finance.sina.com.cn/xiaofei/puguangtai/20050427/16281556353.shtml.

[8]张婧飞. 农村邻避型环境群体性事件发生机理及防治路径研究[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2015 (2): 35-40.

[9]李赞萍, 陈春生. 农村环境管制与农民环境权保护[M]. 北京:北京大学出版社, 2009.

[10]刘细良, 刘秀秀. 基于政府公信力的环境群体性事件成因及对策分析[J]. 中国管理科学, 2013(S1): 153-158.

[11]常娜. 农村环境群体性事件的法律控制研究[D]. 长沙:中南林业科技大学, 2012.

[12]古斯塔夫•勒庞. 乌合之众: 大众心理研究[M]. 戴光年, 译. 广州: 新世界出版社, 2010.

[13]朱力. 中国社会风险解析——群体性事件的社会冲突性质[J]. 学海, 2009 (1): 69-78.

[14]赫尔曼•哈肯. 协同学——大自然构成的奥秘[M]. 凌复华, 译. 上海: 上海译文出版社, 2005.

[15]李汉卿. 协同治理理论探析[J]. 理论月刊, 2014 (1): 138-142.

[16]合理治理委员会. 我们的全球伙伴关系[M]. 牛津: 牛津大学出版社, 1995: 23.

[17]KIRK EMERSON, TINA NABATCHI, STEPHEN BALOGH. An integrative framework for collaborative governance[J]. Journal of public administration research and theory, 2012, 22(1): 1-29.

[18]何水. 协同治理及在中国的实现——基于社会资本理论的分析[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2008(3): 102-106.

[19]王思斌. 以社会工作为核心实现服务型治理[N]. 中国社会科学报, 2015-01-23(A06).

[20]陈立周. 从“协调冲突”到“源头治理”——城市化进程中的社区治理与社会工作介入[J]. 社会工作与管理, 2017 (1): 45-51.

[21]郑杭生. 社会学新修概论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2003.

(文字编辑:王香丽 责任校对:徐朝科)

Collaborative Governance of Social Work in Rural Environmental Mass Disturbance: Mechanism and Route

PENG Xiaobing1,2, ZHONG Wen1

(1. School of Public Administration; 2. Center of Public Economics and Public Policy, Chongqing University, Chongqing,400044, China)

This paper analyzes the causes and characteristics of the rural environmental mass disturbances, and finds that there are some problems such as lack of effective communication among government, enterprises and villagers in the process, the diversification of contradictions and the difficulty of handling. Therefore, this article considers that social work as the third party can participate in such events to play a bridge of communication, coordination of contradictions and link resources and so on. Based on social work perspective, it is imperative to construct a collaborative governance mechanism among government, enterprises, villagers, social work, legal aid agencies, environmental organizations, media, clarify the responsibilities and operational mechanisms of the various agents, while establishing risk assessment, conflict resolution, cooperation path in post-supervision phase, to play the different advantages of various agents in different stages, realizing resource sharing to achieve the goal of working together to resolve the environmental mass disturbances.

rural environmental mass disturbance; social work; collaborative governance

C916

A

1671–623X(2017)05-0049-08

2017-02-20

■ 基金课题:国家自然科学基金项目“基于邻避效应涌现机制的环境群体性事件产生机理与治理研究”(71573024)。

彭小兵(1976— ),男,汉族,教授,博士生导师;主要研究方向:社会治理与社会工作。

■ 引文格式:彭小兵,钟雯. 农村环境群体性事件的社会工作协同治理——机理与路径[J].社会工作与管理,2017,17(5):49-56.