课堂建模:以“做”为中心的阅读教学

2017-09-18黄助昌

黄助昌,江西省上饶市万年中学教师。

特级教师钱梦龙对于语文教学早就有危机感:“近年由于多媒体的广泛运用,不少语文课上快餐式的‘读图几乎取代了‘读文的训练(注),这又进一步加重了语文教学失魂落魄的症状。问题的严重性尤其在于,这种包装亮丽华而不实的课目前正在作为某种‘范式而被纷起仿效着。”[1]著名学者钱理群、孙绍振先生也早有深重的忧患:“太多的多媒体啊,像钱梦龙老师讲的那样,电脑呀,操作呀,都会出意想不到的问题,包括声音不响、画面空白的问题,钱先生说,这哪是多媒体,是倒霉体!多媒体是文本的附属品,但是,许多时候,我们变成了多媒体的附属品。我举个例子。我到一所中学去听课,老师讲《木兰词》,先放美国那个《花木兰》的动画片,然后呢,就放我们中国的连环画,放完了就集体朗读了一番,然后就讨论花木兰。这就到文本了,但文本和前面放的《花木兰》有什么关系,他完全忘记了。多媒体也没有起什么作用,完全成为累赘。开头的多媒体表现的是美国的花木兰。”[2]

多媒体技术为阅读教学注入了新的活力,在一定程度上完全可能改变传授知识的课堂模式。然而,在我所观察到的教学实践中,教师依然没有跳出讲读课文的窠臼。不仅如此,炫目的光电声色还有喧宾夺主之势,极大地冲淡了语文味,从而几乎失去了语文的本色。老师充当了“放映员+解说员”的角色,目的仍然只是让学生获得课文内容,而学生的语言能力却没有得到切实的训练和提升。

教育心理学家山根熏早就明确指出:“教科书并不是学习的目标,它只不过是根据教师使用的方法不同,或者成为活的,或者成为死的带有指导性的工具而已。因为不是教‘教科书,而是在‘用教科书教。”[3]看来,日本也曾经普遍出现“教课本而不是用课本教”的现象。观察我们当下的阅读教学,这一现象仍然普遍存在。我们的教师总不能厘清“教教科书”和“用教科书教”的概念,这是因为在“通常情况下,教师容易迷信教科书的权威,总是陷入教教科书的境地,而且为了教教科书,有人还把教科书出版社编辑的供教师参考的指导书也视为权威广泛运用”[4]。的确,不少语文老师只是照本宣科地成为了“教参”的传声筒,即使有“师生互动”的教学环节或多媒体技术的运用,也只是为了更好更妙地让学生接受课文内容而已。

这正如上海师范大学吴忠豪教授所揭橥的:“现代中小学语文课程的基本教学形态是教师带着学生一篇一篇讲读课文,严格意义上说就是学生听教师分析讲读课文。讲读课文效率不高,一直受到社会各界的批评指责,我们也一直在研究如何提高讲读课文的有效性,然而从20世纪中叶开始到现在研究了差不多六十多年,至今也没有找到高效的讲读课文的方式。其实发达国家母语课程并不采用讲读课文的教学方式,许多国家母语课程是以学语言为主。”于是,他创造性地界定了“课文内容”与“教学内容”的两个不同的概念。

何谓“课文内容”?何谓“教学内容”?吴教授以台湾和大陆教师同课异构教《太阳》为例:“台湾的老师用这篇课文来教说明文的阅读方法,其教学内容指向阅读方法、策略的学习,这是语文教学内容;大陆的老师让学生认识太阳的特点、太阳与人类的关系,这是课文内容,而非语文教学内容。”[5]

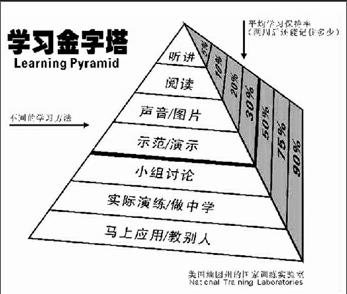

很显然,台湾老师的教学有语文味,上的是语文课;大陆老师的教学无语文味,上的是科普课。前者着力于说明文范式的教学,具有超越这篇课文的广泛运用性;后者着力于科学知识的认知与记忆的教学,由于聚焦于狭窄的课文内容,不具备使学生“举一反三”的可能性。不过,笔者认为,这两种教学都存在着严重的不足——缺“做”。现代教育的研究成果也表明这“做”或“实践”的重要性:

“教与学都以做为中心。”[6]陶行知先生其实早已精准地阐明了教学方法的实质。在此之前,美国教育家杜威对“教师中心主义”进行过严厉的批评,极力倡导“从做中学”的教学理念。而被誉为“近代教育之父”的捷克教育思想家夸美纽斯阐述得更为具体:“一切语言通过实践去学比通过规则去学来得更容易。这是指听、读、重读、抄写,用手、用舌头模仿,在可能的范围内,尽量时时这样去做。”[7]

反观我自己的教学,就常常抛却语言基本功的训练,就常常忘却语文本体的要求,使语文课变成了思想政治课、历史课、文化知识课、道德伦理课、普世价值观课、文学理论课、电影欣赏课甚至游戏课,不一而足。虽然花了大量时间精心备课,虽然学生也往往听得津津有味,但由于偏离了语文教学本体,重“教”轻“学”,使学生失去了“做”的时机。还是王荣生教授说得好:“课堂教学的有效性,应该是学生学习的有效性,是老师帮助指导下学生学习的有效性。”[8]

怎样提高课堂教学的有效性?

教改以来,广大教师探索并构建了不少有效的课堂教学模型,仅见诸报刊的就有逾100种,著名的如潘凤湘的“教读法”、魏书生的“六步教学法”、钱梦龙的“三主四式导法”等等,还有“三要素”、“四要素”、“五要素”、“六要素”、“七要素”、“三三构成说”等等。语文课堂教学结构模式又有多少种呢?据不完全统计,有18种:整体型、潜伏型、实践型、开拓型、探索型、立体型、正金字塔式、倒金字塔式、引读基本式、四段式、情境型、思路型、学导型、总分型、質疑型、变序型、练习型、朗读型。[9]对课型的研究,又有四种课型之说:自读式、教读式、练习式、复读式;[10]五种:预习课型、讲读课型、练习课型、参观课型、讨论课型;[11]十种:导言课、学法课、阅读课、听知课、说话课、作文课、复习课、课外活动课、考试课、研究课。[12]如此繁富的课堂教学模型而今安在哉?

其实,这些模型与实践都以个性化方式触及到了课堂阅读教学的某些精髓,同时也可能屏蔽另一些精髓,不能由特殊性过渡到普遍性,因此只能算作“个人风格”。只是这些优良而概念化的“个人风格”往往难免抽象或空泛,难以被普遍复制,又缺少简易操作性,因此就只能各领风骚三五年。有没有一种简朴而有效的阅读教学模型?“你应该通过弹钢琴来学习钢琴,你应该通过打字来学习打字,通过骑自行车来学习骑自行车,通过公共场合演讲来学习公开演讲。因此最好的教师和商业研究班的组织者设计了大量行为课程来扶持理论,使得学生们能有目的地使用和运用学习。”[13]也就是说,学生学习的有效性必须通过“做”来实现。endprint

语文教学虽然似乎较为复杂,但也不应该是特例,应该与数学、物理、化学等自然学科的教学有着同样的原理。请看看数理化的教学是如此的简朴:老师先讲析课本上的一个例子,然后就让学生学着做题,循环往复,次第推进。

“语文教本只是些例子”,叶圣陶先生一贯这么认为。阅读教学要凭着这些例子,使学生能够举一反三。在他草拟的《中学语文课程标准》中也强调:“教材的性质同于样品,熟悉了样品,也就可以理解同类货色。”后来,他在一封给教师的信中,又告诫:“必令学生运其才智,勤其练习,领悟之源广开,纯熟之功弥深,乃为善教者也。”[14]课文是用词、修辞、逻辑、谋篇布局、文体风格、情感表达、表现人文价值等方面的样品,一个善教者最为最重要的任务就是从课文中找出这些方面的具体“例子”,让学生勤其练习,在做中领悟其妙处。唯有如此,才能使学生的语言水平得以切实地提高。

笔者几乎研究并运用过上述各种教学模型,受益匪浅,发现它们各有所长,但仍然侧重于诱导学生对课文内容的解析,而没有从课文中分解出“例子”来让学生学着做:实践→认识→再实践→再认识。夸美纽斯也不厌其烦地强调:模仿→偏差→纠正。教学不是从老师的“教”开始而是从学生的“做”开始,唯有如此,才能实现新修订《语文课程标准·教学建议》中的“学生是语文学习的主体,教师是学习活动的组织者和引导者”理念,从“以知识为本”回到“以能力为本”上来。

阅读教学要使学生获得哪些具体能力呢?著名国语教育专家增渊恒吉先生经过研究分析,详尽地列出了以下诸项:

1.大体把握文章内容的能力;

2.正确发音并掌握词语意义的能力;

3.解释句子结构的能力;

4.明确指代成分在句中意义的能力;

5.概括文章段落的能力;

6.掌握若干段落组成的长文的构思及其主旨的能力;

7.将读过的文章加以组织应用于实际、解决问题的能力;

8.对读过的内容识别和批判的能力。

对文学作品解读,除上述共同读解能力以外,还要求以下诸项:

1.理解情节发展和结构的能力;

2.理解景物描写和登场人物心理描写的能力;

3.理解人物思想和性格的能力;

4.把握主题的能力;

5.把握作者的人生观和对事物的观点、想法,并能提出意见和进行批判的能力;

6.欣赏文体特色和表达技巧的能力。[15]

笔者受西方著名心理学家马斯洛“需要层次说”[16]的启发,将增渊恒吉关于阅读能力的科学阐述建构为一个简约的“语言能力层次模型”。

1.朗读能力:读准字音,准确停顿或断句,语气、语调处理得恰到好处。记住或划线圈点其要点、疑点和难点。

2.造句能力:从课文中找出词语运用的“例子”,指导学生用新旧词语的本义或语境义进行造句训练。着重培养“说”的能力。

3.仿写句子能力:从课文中找出的“金句”,根据其修辞或逻辑进行仿句。

4.根据句群或段间之意义关系进行仿写的能力:着重训练的句群意义关系主要有,说明、议论、记叙、描写、抒情、替换、评述、比较、对比、定义、例句、概括、推论、相关、相似、类同、连续、递进、总分、并列、主从、点面、因果、转折、映衬、反衬、铺垫、照应和伏笔等等。侧重训练8种构段法,即连续、递进、先概括后具体、先具体后概括、先总后分、先分后总、先面后点、先点后面,先抒情后记叙、后抒情先记叙。

5.梳理文本思维结构的能力:作者思有路,遵路识其真。看整篇文章,要看明白作者的思路。思想是有一条路的,一句一句,一段一段,都是有路。这条路,好文章的作者是决不乱走的。[17]思路外化为文章的结构线索,体会作者的思维,一是空间顺序,一是时间顺序,一是心理顺序(包括作者的态度,比如由喜欢到厌恶,由怀疑到信任,由轻視到重视等等)。着重训练学生“列提纲”的能力。

6.解读文本情感、主题或哲理的能力:着重培养学生“认识性阅读、分析性阅读、评判性阅读”的能力。按“认识、分析、评判”之逻辑结构写出短文。

7.创造性解读文本的能力:培养学生由课文的“特殊性”升华到文本的“多元性”。“知人论世”是中国传统的解读文本的方法,但我们也可以虚化其历史语境,根据当下语境进行新的解读,甚至包括“误读”。按“认识、分析、评判”之逻辑结构写出讨论交流稿。

8.运用文本的价值观、人生观、世界观或人文精神对某些人事的评判能力:培养学生思考现实或历史问题的能力。按“列出具体人事、引述人文价值、抓住要点分析、作出正确判断”的结构写出短文。

9.根据文本的审美观或表现手法、文体特征或文风的写作长文能力:任何人的写作都是从模仿开始的。这也是整体的语言训练。

其中“1、2、3、4”是最基本的语言能力,“5、6、7”是基本的解读能力,“8、9”是语言运用的高级能力。当然,这个模型只是“母模”。在具体进行阅读教学的时候,还要根据课文文体和内容来建立各异的“子模”,有所增减,有所侧重。建模的好处在于:

1.教师备课的主要任务是把课文当作“样品”,从样品中分解出各类“例子”。庖丁解牛,游刃有余。将学生的注意力集中到新信息上,加强理解、记忆,并能仿用。

2.备课有了明确而连贯的常态模型,就不必绞尽脑汁去思考如何讲课。胸有成竹,相机而行。学生是主体,主要时间是学生在学做。

笔者不揣浅陋,以《囚绿记》的阅读教学为例,其主体设计如下:

1.请三位朗读能力较差的学生接力读完全文,发现其不足或错误,加以纠正。

2.请学生体味“固执”一词的语境义,明白这是“贬词褒用”,借以赞美常春藤坚忍不拔、顽强不屈的抗争精神。让学生以“贬词褒用”的方法,换用其它词语,口头造句,赞美常春藤。endprint

3.请学生以“猗郁”或“猗郁的年华”造句。借以积累并运用新词语。

4.仿写“我开始了解渡越沙漠者望见绿洲的欢喜,我开始了解航海的冒险家望见海面飘来花草的茎叶的欢喜”,表达对常春藤的无比喜爱之情。

5.明白第五自然段的构段法:先抒情后记叙。分析其句群之间的议论、记叙、描写、抒情以及连续、因果、总分、转折之意义关系。请学生根据自己的生活,运用“先抒情后记叙”的方式另写一段文字,可以与课文内容无关。

6.梳理文本思维结构,写出本文的结构提纲,讨论交流。①识绿——喜悦;②赞绿——留恋;③囚绿——爱怜;④放绿——祝福;⑤念绿——怀念。

7.“知人论世”的解读。穿插对陆蠡事迹的介绍,启发学生根据课文中“芦沟桥事件”“烽烟四逼”“不屈服于黑暗的囚人”等信息进行思考,讨论交流后得出:以常春藤来象征作家以至整个中华民族的不畏强暴、追求光明的形象,从而表达自己渴求民族解放的执著的爱国主义情怀。

8.创造性解读文本。启发学生根据课文中“它是生命,它是希望,它是慰安,它是快乐”“我要借绿色来比喻葱笼的爱和幸福,我要借绿色来比喻猗郁的年华”“我了解自然无声的语言”(出示PPT)等信息进行思考、讨论、交流。“绿”抽象为“生命力”,“我”抽象为“黑势力”。

9.运用课文蕴含的哲思评判。出示投影:如不应凋零之“绿”:①台湾著名作家三毛因丈夫遇难无限郁闷,用粉红色的丝袜缠到自己的脖子上……;②中国天才青年诗人海子在诗歌和人生的理想幻灭后,万念俱灰,把头枕在冰凉的铁轨上……;③20世纪美国最伟大的小说家,因高血压、糖尿病、皮肤癌,精神抑郁症,海明威健康每况愈下。终于在1961年7月2日,用双筒猎枪伸进嘴里扳动了扳机……;④茨威格,1942年2月22日,享有世界声誉的奥地利作家伟大的反法西斯斗士在目睹他的“精神故乡欧洲”的沉沦后,与其夫人在里约内热卢双双吞下剧毒药物……。自杀者的共同特点:对自己对人生都失去了希望。再如永不屈服之“绿”:①司马迁,受宫刑,却能忍受这世间最大的耻辱,因为他心中有未完成的《史记》。②史铁生,“文化大革命”初期响应号召由北京赴陕西务农,因致残下肢瘫痪,后返回北京,顽强生活,潜心文学创作。主要成就有《我的遥远的清平湾》《插队的故事》《夏日的玫瑰》《合欢树》等等。③中国的“海伦·凯勒”周婷婷从小失去听力。周婷婷被美国加劳德特大学录取,攻读心理咨询专业硕士学位。

10.出示视频:用心灵演唱生命的歌曲——杨光;用脚趾演奏生命的乐章——刘伟。学做永不屈服于黑暗的常春藤,珍惜生命,绽放生命的光彩!

11.写作练习。在你的生活中,哪一种事物(植物、动物或器物)使你产生了“深入灵魂的热爱”,这样的热爱为什么能深入你的灵魂?仿照本文的写作手法,请以“深入灵魂的热爱”为题作文(2015北京高考作文题)。

知行合一,更重要的是行。课文只是“例子”,整个教学都以“做”为中心。在做中形成品味语言的能力,在做中形成领悟内容的能力。教学以语言训练为主,课文内容不等同于教学内容。正如吴忠豪教授所阐明的:“为什么课文内容不等于教学内容?因为课文内容是可以替代的。新中国成立以来我国语文教材中的课文很不稳定。我曾经统计过20世纪八九十年代语文教材编选的课文,到2000年以后仍然保存下来的不到四分之一;至于20世纪五六十年代语文教材中编选的课文,除少量的古诗、寓言等经典篇目,其他基本都不用了。为何那么多课文现在可以不教?就是因为课文只是学语文的‘例子,是可以替代的。我们可以用这一篇课文来教这些语文知识、方法,也可以换一篇课文来教这些语文知识、方法。语文课花大量时间教学课文内容,实在是劳而无功的事情。”[18]山根熏赞赏一位女教师:“她完全脱离教科书,根据自编的教材讲授国语”“而且据说她从不重复使用同样的教材。”[19]笔者的教学体悟是:与其让学生领悟课文内容,不如借“例子”训练学生的语言能力。即便领悟了课文内容也不能切实有效地提高学生的语言能力,而借“例子”训练学生的语言能力,则鱼与熊掌可以兼得。

参考文献:

[1]钱梦龙《为语文教学招“魂”》,《中學语文教学》2004年第2期。

[2]钱理群、孙绍振《中学语文教育改革对谈》,《书屋》2005年第9期。

[3][4][19]【日本】山根熏《学习指导与生活指导》,何宗传、曲日莲译,中国农业机械出版社,1981年版,第34页。

[5][18]吴忠豪《跳出讲读课文的思维定式》,北京《语文建设》杂志,2015年第10期。

[6]《教学做合一下之教科书》,教育科学出版社,2008年版,179页。

[7]《大教学论》,教育科学出版社,傅任敢译,1999年版,159页。

[8]茅卫东《从教学内容入手观课评教——访上海师范大学王荣生教授》,2009年3月3日《中国教师报》。

[9]《语文教法词典》,明天出版社,1989年版,第516-521页。

[10]《教育学》,人民教育出版社,1982年版,第172页。

[11]《语文教育学》,张隆华主编,重庆出版社,1987年版,第201-206页。

[12]韦志成《语文教育原理》,武汉出版社,1989年版,第317-324页。

[13]《学习的革命》,【新西兰】戈登·德莱顿、【美国】珍妮特·沃斯著,顾瑞荣、陈标、许静译,生活·读书·新知上海三联书店,1997年版,第313页。

[14][15]转引《文章学与语文教育》,曾祥芹主编,上海教育出版社,1995年版,第57-58页。转引《文章学与语文教育》,曾祥芹主编,上海教育出版社,1995年版,第68页。

[16]参见《心理学》,张厚粲、彭聃龄、高玉祥、陈琦著,中央广播电视大学出版社,1986年版,第69页。“需要层次说”(由低级到高级):1.生存的需要;2.安全的需要;3.归属与爱的需要;4.自重的需要;5.自我实现的需要;6.求知与理解的需要;7.美的需要。

[17]《叶圣陶语文教育论集》,教育科学出版社,1980年版,第7、144页。endprint