形与色,饮食与器用

2017-09-18宁嘉欢

宁嘉欢

今世何世?夫天地者,万物之逆旅也;光阴者,百代之过客也。而浮生若梦,为欢几何?古人秉烛夜宴,良有以也。

一个时代应有一个时代的吃相。一个时代也应有一个时代的器物。唐宋是鼎盛之朝,从那个时代知识分子对饮食和器物的品味中,可以一窥中国传统的精髓。

小舟从此逝 酒肉寄余生

“士人”是中国古代对知识分子的一种称呼,也称为“儒生”“文人”。他们大都追求饮食艺术,雅致清逸的格调,不重奢华重美食。经济文化层面上看,士人有文化修养,大多衣食不愁,因此他们有精力和时间研究生活艺术,有条件讲究吃喝。

古语云:民以食为天。纵观中国的历史,不管是伦理纲常还是制度科技都可能产生倒退或者停滞,唯独有关于吃的事却是不断的在推陈出新,花样频出。所以,“爱吃”是镌刻在中国人骨子里的特性。即使是那些心怀天下、自命清高的文人雅士,也依然不能抵挡美食的魅力,而其中最典型的就要数苏轼了。苏轼是年少成名的典型,20岁便得到文坛领袖欧阳修赏识名满京城,24岁应中制科考试,人称“百年第一”,可以说他在43岁之前的人生是顺风顺水。可等到乌台诗案之后,人生路上的坎坷接踵而至,两起两落。好在苏轼生性豁达,只要有文章美食作伴,便依然可以自得其乐。而他的诗词文章与奇闻异事也多出于这坎坷的后半生。

谈论起吃喝,吃货苏东坡堪称“舌尖上的大宋”总导演。“食不厌精、脍不厌细。”自孔夫子以降,会吃也是一种修养。不过大多数的文豪们都只是“美味鉴赏家”,他们秉承“君子远庖厨”原则,一般是“十指不沾阳春水”。能做、能吃、能讲道理,还能走哪吃哪、不挑食、不偏食的,怕唯有苏东坡了。“人生到处知何似?”应是美酒伴肉鱼。苏东坡不得志的后半生,主要是“贬,吃,贬,吃”中度过的。“心似已灰之木,身如不系之舟,问汝平生功业?黄州惠州儋州”。这首《自题金山画像》是他对自己一生所作的最好总结。

东坡无论走到哪里,都能想办法吃上好吃的。一生随遇而安,前无古人后无来者地活出了真我风采,此乃吃货本色也。在黄州,看上了那里的猪肉—“黄州好猪肉,价钱等粪土。富者不肯食,贫者不解煮。漫着火,少着水,火候足时他自美。每日起来打一碗,饱得自家君莫管。”

被外放到杭州时,看杭州盛产竹,就发明了一道新菜:“竹笋焖猪肉”。贬谪到惠州这种偏远之地,又创造出一道“梅菜扣肉”。到了海南,当地盛产蚝蛎,苏东坡就开始吃起了海鲜。一种吃法是和酒一起烹煮,味道鲜美无比。另一种是放在火上烧烤,作为佐酒的佳肴。他还煞有介事的写信给儿子苏过说:“你千万别把儋州牡蛎好吃这事告诉朝廷里那些人啊,我怕他们知道了会都跑海南来,那样我就没得吃了呀!”到了惠州,因为没钱大块吃肉,大碗喝酒,就开始吃羊蝎子,“骨间亦有微肉,熟者热漉出(不乘热出,则抱水不干),渍酒中,占薄盐灸微焦食之。”你可知这所爱的羊蝎子也是东坡的千古之爱?在黄州的时候,他还写过一首诗,“酸酒如齑汤,甜酒如蜜汁。三年黄州城,饮酒但饮湿。我如更拣择,一醉岂易得。”苏东坡谪居常州时,曾冒死吃河豚,在海南没肉吃的时候,据说还吃过田鼠和蝙蝠,这种做法让自诩喜爱美食的我望尘莫及。林语堂说苏东坡是个秉性难改的“乐天派”。想想也是。苏东坡为了吃喝写过《酒经》《浊醪有妙理赋》《酒子赋》《洞庭春色赋》《中山松酸赋》,还写过《猪肉颂》《菜羹赋》《豆粥》《鲸鱼行》,夸过岭南的荔枝“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。苏轼对于美食的热忱,也正是来自于灵魂深处对生活、生命的热爱,来自对世事、人生禅意的参悟。

“蜗角虚名,蝇头微利,算来着甚干忙。事皆前定,谁弱又谁强。且趁闲身未老,须放我、些子疏狂。百年里,浑教是醉,三万六千场。”

清心自在 回归本原

而谈吃、必然离不开器物与仪式感。器物,反映当下的生活方式和审美,以及它经手温度中所传递的艺术品位。

唐朝吕温的《茶宴序》曾写:“三月月三,上已楔饮之日也,诸子议以茶酌代焉。乃拨花砌,憩庭陰,清风逐人,月色留兴。卧措青霭,坐攀香枝,闲花近席而未飞,红蕊拂衣而不散。乃命酌香沫,浮素杯,殷凝琥珀之色,不令人醉,微觉清思,虽五云仙浆,无复加也。”这也是古今多少人的追求及向往。可见一千三百多年前的唐朝人早已对器物和仪式感有了追求和自己的理解。

我曾在一个大雪的冬日午后去国家博物馆欣赏历代瓷器。从寒冷的外面进入博物馆,顿时进入一种如同展品般的舒适状态。那些不同形态不同色彩的陶瓷都被恒温恒湿地保存在玻璃展台中,温润的光芒照耀着展台中心那年代久远的陶瓷。或是一件繁复描绘的青花大盘,或是一件素朴的北宋乳白盘。来往的人们或快或慢地从它们身边走过,有短暂的停留,也有不断的回望。如电影的快镜头。

人们流连于这些陶瓷所展现的精美中,它们曾是皇室贵族的精品,或是官家的生活用器,静默中描绘着那世代的日常生活、审美趣味及工艺技术。精致稀少是这些陶瓷所展现的姿态,精湛的技艺更曾是当时的代表之作,每一处描绘,似乎都能想象得到工匠当时的凝神屏气。但那并不厚的玻璃框让它们与现代生活隔绝开来,离我们这么近,又那么远。近到我们可以漫步欣赏千年前的精美,想象这陶瓷在官家生活中的存在以及那时那刻的细腻生活。

那是生活中的器物之美,但是现如今想要一件器物能够让你一直留在身边日日相伴使用,并不是一件容易的事。当今的快餐时代,已没有多少人舍得用一生只爱一物,钟情于一人。现如今我们生活在大城市中,车水马龙,灯火霓虹,川流不息的人群里,人们把生活过的快速。

我终究不愿意与这快餐似的生活妥协,于是辞职旅行,去比风更远的远方看尽风景,给自己一个改变的理由。生活可以提速,人生却不能;生活可以慌张,人生却不能;生活可以拙劣,而人生却不能。在这样的岁月里,细水涓流与狂风骤雨总是不一样的,人生慢些才能沉淀,生活细细品味才知滋味。所以要用心来体会美味人生。而瓷,亦在静止无言的时光里,散发出历史温柔的光芒。endprint

不知不觉中已有工作人员催促我即将闭馆而离场。我环视周围这些老器,是它们开启了旧时朝代的门扉,寻觅封存已久的故事。它们亦曾有过美好的记忆,经岁月的泥,时光的火打造成性灵之物。也曾风华了一个王朝的故事,也曾吹奏了一曲苍凉的绝响,也曾装点了一段如水的光阴。看着每一件器物都蕴含着古人的匠心以及那惊人的熟练所成就的美,我想这或许就是所谓的无心之美吧,只有不做作的自然之心,才能将其引导到大千世界之中。

如果讲瓷器之美必定绕不开唐宋。“闲”与“雅”,是中国古代文人精神生活的写照,尤以宋代为甚。古代文人追求的诗意生活,是清幽静雅的,是平和含蓄的,是淳朴高洁的,也是自由闲适的……简而言之,就是“清心自在”。“泉水出幽谷,原流本自清。”这首诗句仅短短十个字,却宛如清风徐来,带着山林的花香与泉响,引人逃离喧嚣,心神安顿。此种心境如何达成?除了练就“心远地自偏”的淡泊内心,历代中国文人都习惯于将自己的精神追求融入生活的每一个细节,从诗书茶画到居住环境和日用器物,用物境表达、滋润心境。

珍逾夏商鼎 少贵似晨星

瓷之典雅,当属宋瓷;宋瓷之顶峰,当属汝窑;宋代瓷器生产有官窑、民窑之分,官窑专为皇宫王室生产用瓷;民窑生产民间百姓用瓷。宋代瓷器生产在唐五代发展的基础上,出现了“民办作坊蓬勃发展,官办窑场竞相争辉”的繁荣局面,窑场激增,烧造品种丰富。陶瓷考古调查发现,古代瓷窑遍及全国各地,而宋代窑址分布达130多个县、市,星罗棋布、遍地开花。宋代瓷业兴旺昌盛,不仅反映了宋代科学技术的发达,同时也折射出宋代社会、经济、文化艺术的繁荣。入宋以来,赵宋王朝非常注重海外贸易,宋代瓷器也作为商品大量输出。《宋史·食货》及南宋赵汝适的《诸蕃志》有明确的记载,而且也为国外的考古发现所证实,出土的器物之多、地区之广,已远远超过了唐代。宋代瓷业生产高度发展,是中国瓷坛百花争艳、名品迭出的时代。为世人称颂的宋代汝、定、官、哥、钧五大名窑,制瓷工艺精湛,是瓷苑中五朵艳丽夺目的奇葩。清丽素雅的汝窑瓷,纹饰精致的定窑白瓷,“汁水莹润如堆脂”的官窑瓷,满布“金丝铁线”的哥窑瓷,釉彩绚丽斑斓的钧窑瓷,各具风韵,争奇斗艳。它们不仅表现出宋瓷古朴高雅的艺术风格,也折射出宋人的审美情趣。

宋代瓷器在造型上非常重视旧制,尤其是大量烧制仿古铜器的造型,如鼎、炉、瓶等,古朴典雅。宋瓷不重彩饰,崇尚复古之风,追求造型美、古朴美,将隽秀的造型和纯静的色釉完美的结合,相得益彰。宋代是中国陶瓷美学发展一个划时代的时期,宋瓷反映出宋人以自然天地为本源的信念,盛行素雅平淡、舍弃刻意雕琢的美学时尚,清丽秀雅的艺术风格为后世所推崇。明初宣德年间的《宣德鼎彝谱》记有:“内库所藏柴、汝、官、哥、钧、定”,因后人不知何种器物为柴窑,始有宋代五大名窑汝、官、哥、钧、定之称。至清代清宫内库所藏,视若珍宝、与商彝周鼎比贵。乾隆十九年(1774年)弘历皇帝所作《咏官窑瓶子》诗有:“珍逾夏商鼎,少贵似晨星。”清代乾隆皇帝好古成癖,对历代书画、碑帖、陶瓷、玉石等精品鉴赏,赋诗赞美并镌刻于器物上,宋代汝、官、哥瓷器还刻铭有甲、乙、丙、丁等字,以评定珍品的等级。北京清宫珍藏的欧洲画家郎世宁所绘的两幅弘历鉴赏古器图中绘有宋代哥窑、官窑的瓶、炉、盘等,可见乾隆皇帝十分珍爱宋代瓷器。

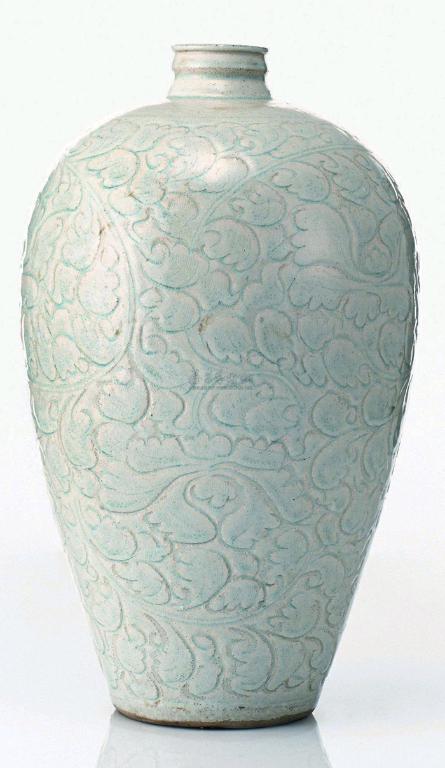

于我而言,我最喜爱的宋瓷莫过于梅瓶。梅瓶是汉族传统名瓷,是一种小口、短颈、丰肩 、瘦底、圈足的瓶式,以口小只能插梅枝而得名。因瓶体修长,宋时称为“经瓶”作盛酒用器,造型挺秀、俏丽。“经瓶”这一名称的由来,与宋代皇家的经筵制度有关。所谓经筵,就是皇帝为讲论经史而特设的御前讲席。每次讲完经后,作为学生的皇帝要款待老师,当时的酒就是装在这样的瓶子里。后来,瓶子的功能發生了变化,明朝以后文人喜欢用它插花,由于它的口很小,与瘦骨嶙峋的梅枝正好相配,插一枝梅花显得特别雅致,所以就有了现在的名字“梅瓶”。梅瓶用途为酒器、花器,被认为是天下第一器型,一直被沿用到现在。无论造型还是装饰,其无不表现出中国工匠的才智,和他们那朴实无华的艺术语言。宋朝文人,心中自有山水。心怀山水,不枉美酒,成就了陈寅恪先生所言的:中国文化造极于赵宋之世。挑着梅瓶酒具,宋人在山水间陶醉了三百年。

清淡无为 不与世争

一提唐代,我们或许首先想到的是中国四大美女之一杨贵妃,还有当时的盛世状况。其实,唐代的瓷器也是非常出名的。在那个时代最出名的瓷器要数青瓷和白瓷,而我更喜白瓷,白瓷洁白如玉、色泽胜雪。古人好玉,凡事不是喜其华丽,而是喜其清洁如冰,进一步引申为人的性情德行如白璧无瑕,清洁不染清凉无为。这点和后期崇尚繁琐奢侈、华而不实有着本质上的区别。 而我们再看看后世的玉,不是与传统精神相符的简洁明快,而是多为繁乱华丽的玉雕,过于强调人为修饰,从而忽略了玉质朴的天然本质。所以,从根本上说,玉和瓷器一样,已失掉了它原有精神与内涵。

唐时期的瓷器不仅光洁玉润,象征着人性的饱满和谐。色调上更好用冷色调,清雅而不浮夸,从某种意义上说,也能反映出当时儒道中清淡无为 ,不与世争,戒骄戒躁的人文精神本质。在器形上也多崇尚大气圆和。除了青瓷白瓷外,唐代常见的还有秘色,黄釉等瓷器。秘色瓷,不仅色泽如冰,更因为其光洁到碗底如同盛满水的程度而为人所知。唐代的黄釉,虽为亮色,但也不像后世那般亮到刺人之目,过分夸张色泽,显得不自然,相反更平和淡雅些,看上去就如同清玉般,足以以假乱真。endprint

唐代瓷器中我极爱的是一件五瓣葵口凹底深腹秘色瓷碟。秘色瓷具有千余年的历史,它的优雅大气体现了人们在历史演变中凝聚的生活理想、民俗心理、審美情趣和艺术传承,蕴藏着我国古代的传统文化精髓和一种一脉相承的美学理念。当时一众崇尚恬静闲雅的文人士大夫对其中蕴含的简约、清灵和淡雅的自然审美理念也十分欣赏。秘色瓷呈现温润的青绿色,仿佛春树枝上的一抹新绿,又像翡翠一样悦目清心。这件法门寺出土的秘色瓷,淡雅而柔和,釉层轻薄而莹润,宛如美玉一般青翠秀丽,呈现出一种如冰似玉的温柔之美,给人以恬静柔和之感,可谓千峰翠色。秘色瓷的釉色颇有儒雅之风。与唐三彩相比,秘色瓷不事华丽、张扬;与白瓷相比,它多了几分趣味、醇厚;与黑瓷相比,它更为爽朗、活泼。青色不仅有含蓄、冷静、自然、质朴、平淡之美,而且表现出坚韧和容忍的品格。这正是传统儒学思想在瓷器中的表现,与文人士大夫所推崇的“中庸”之道不谋而合。秘色瓷釉色之美与自然之态紧密结合,相得益彰,体现了“天人合一”的儒家思想。唐代的瓷器,华丽中透着典雅,典雅中又增添几分光华与锋芒,所以,典雅与华美,在唐时期的瓷器艺术上,才完全做到了相辅相成,相得益彰。唐代,是中国瓷器历史上一个不容忽视的时期。中国瓷器历史从此进入一个全新的境界,瓷器制造业的百家争鸣,百花齐放的状态在盛唐出现了,同时盛唐的历史面貌也在瓷器制造中有所体现。

想起考古学家邹衡老先生的遗训教诲:“不惟上,不惟书,不惟名人,不畏人多势众”。恰如晚清文人梅赧翁于名物 “博浪锥壶”上所铭:“铁为之,沙抟之,此一时,彼一时。”在这个弥漫着奢靡与流俗,充斥名利与欲望的江湖,可以有一些人:清真邀玉雪,惬意话桑麻。不著江湖铜臭,且安尘世浮华。琴棋做伴知禅味,书画为邻写靖嘉。

都说玩物丧志、适性忘虑、乐而忘忧。但是也许这美味与美器,不是让人避世沉沦,而是催人醒世勃发;这形色,早已超越了眼前的荣辱、个人的休戚。它承载着强大的精神力量,穿越古今;它充溢着积极的普世情怀,历久弥香。而这些老器物,朴中带着静、拙中透着雅。那是生活的本源,是人之初始,有着酱香和米香的亲切。我深嗅,带了烟火,多了温度和心情,让人望之欣喜。

人的一生需要用多少个十年写下河流,山岭,隆冬,腊月

可时光仍是一年一年溜走的

世间的百味像苦瓜一般苦尽甘来

须经时光而慢慢转化

美味人生亦伴随着岁月的痕迹

与老器朝夕相交

其实器皿就是将岁月的香甜慢慢注入到记忆中去

好的时光我会与之共欢喜,坏的时光美味的食物亦与我相伴,解开心中的惆怅和苦闷

生活中,配置自己喜欢的器皿

细心勾勒好一餐美味

器物中所承载的用心,一目了然

由此共同构筑起生活中的仪式感

让我们在日复一日的单调里

找回生活的美感

正如苏东坡一般:闲观花落地,静坐东坡肉一碗。endprint