厦门峰会助“金砖”行稳致远

2017-09-18雷墨

雷墨

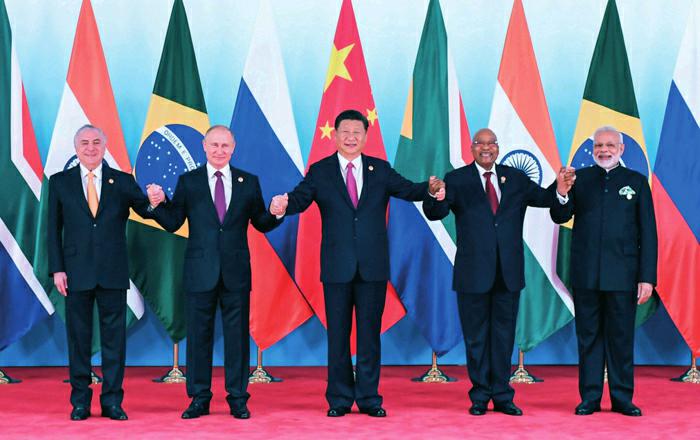

9月3日至5日,金砖国家领导人第九次会晤在中国厦门举行。这次峰会的主题是“深化金砖伙伴关系,开辟更加光明未来”。这个会议主题可谓对金砖厦门峰会使命的经典诠释,那就是如何让金砖合作行稳致远。从会后发布的“厦门宣言”可以看出,这次峰会涉及议题广泛,取得了丰硕成果,为“开辟金砖国家团结合作的第二个‘金色十年”打下了坚实基础。历史或许会证明,这次峰会可能成为金砖合作进程中具有承上启下意义的重要会议。

砥砺前行

这次金砖厦门峰会召开前夕,“金砖国家”(BRICS)这个词汇的首创者、前高盛经济学家吉姆·奥尼尔在媒体撰文称,如果中国经济稳步发展,金砖国家经济规模将在2035年超过G7(七国集团)。奥尼尔在文中提到一个细节:采访他的记者所提的问题,不再只是聚焦金砖五国的现状,关注这个五国联盟未来命运的比以往高许多。这个细节反映出,国际社会对金砖机制的印象,已经不再是“首字母组合”,而是不容忽视的国家集团。

奥尼尔2001年创造“金砖国家”这个概念的主要依据,是巴西、俄罗斯、印度、中国这几个新兴市场国家在经济发展潜力上的共性,以及由此所造成的世界经济格局的变化。但严格地说,金砖机制并不是由奥尼尔“创造”出来的。在这个概念提出之前,已经存在准机制化的“RIC”(俄罗斯、印度、中国)合作安排,以及“IBSA”(印度、巴西、南非)合作框架。也就是说,金砖机制的诞生是顺势而为,而且有合作基础。

但回顾金砖机制历史可以发现,其发展道路上并非一片金色阳光。如果说金砖机制的诞生是顺势而为,那么它的发展则是砥砺前行。2001年至2008年,金砖国家都保持了强劲的经济增长态势(见表格一)。但从2009年开始,多数金砖国家经济出现大幅波动,2011年以后,除了印度维持较为强劲增长,其他金砖国家经济均出现不同程度下滑,俄罗斯和巴西还出现连续两年负增长(见表格二)。

金砖国家起初因经济表现抢眼而受瞩目,后来却因经济出现疲弱而遭到质疑。这些国家都属于典型的外向型经济体,对世界经济波动比较敏感。中国与印度出口的强项是制造业和服务业,俄罗斯、巴西和南非主要依赖能源、矿产与大宗商品出口。在2008年全球金融危机的冲击下,这样的经济发展模式使增长难以为继。国际上出现“金砖褪色”的声音,主要原因也在于此。

2006年6月,巴西、俄罗斯、印度、中国四国外长首次会晤,金砖机制初现雏形。2009年6月,首次金砖国家领导人峰会在俄罗斯叶卡捷琳堡召开,标志着金砖机制正式成立。

金砖机制并没有如某些西方学者所预测的那样沦为“清谈馆”,而是务实合作并逐步机制化。2011年金砖三亚峰会吸收南非加入,在新兴市场国家中的代表性得到扩充。2014年金砖福塔莱萨峰会宣布成立新发展银行,建立应急储备基金,金砖合作在机制化方面迈出关键性步伐。

2015年金砖乌法峰会,五国领导人推动制定《金砖国家经济伙伴战略》,勾画出2020年前金磚国家经济、贸易、投资合作路线图,同时也为金砖机制的内部整合指明了方向。有数据显示,2006年至2016年这十年间,金砖国家经济总量在世界占比从12%上升到23%,贸易总额占比从11%上升到16%,对外投资占比从7%上升到12%。由此可见,尽管金砖国家个体上经济表现有差异,但其作为一个整体在国际经济格局中明显保持上升趋势。

行稳致远

“我们愿同各方一道努力,把以往成果和共识落实好,让现有机制运行好,共同把握新工业革命带来的历史机遇,积极探索务实合作新领域新方式,拉紧联系纽带,让金砖合作机制行稳致远。”这是习近平主席在金砖国家领导人厦门会晤大范围会议上的讲话。作为这次峰会的东道国,中国也在以实际行动践行承诺。比如,这次峰会上中国承诺,设立首期5亿元人民币的金砖国家经济技术合作交流计划,向新开发银行项目准备基金出资400万美元。

中国如何作为,是金砖机制能否行稳致远的关键因素之一。目前中国在金砖国家GDP总额中占比约2/3,也是金砖合作事实上的引领者。根据相关数据,2006年至2016年,金砖国家在全球GDP中占比增加约11个百分点,其中中国增加了9.4个百分点,印度增加1.2个百分点,巴西、俄罗斯、南非三国总额占比下降了约0.6个百分点。2006年至2015年,中国对其他金砖国家的直接投资增长了6.5倍,是金砖国家间投资的主导力量。

当然,金砖机制的发展不是中国的“独角戏”,合作能够产生并得以深化,有着更为深刻的背景。在某些学者看来,金砖国家在国际上的自我定位,以及都被排斥在国际治理体系之外的现实,是它们能走到一起的首要前提。巴西瓦加斯基金会学者奥利弗·施廷克尔认为,把金砖国家四个创始成员国凝聚在一起的关键因素,是这些国家都有全球雄心,“它们应该在国际上扮演重要角色,不是因为它们做了什么,而是因为它们是什么。”

金砖厦门峰会期间,习近平主席在多个场合提到,金砖国家要推进全球经济治理改革,提高新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权。这既是金砖国家的诉求,也是金砖合作的粘合剂。印度智库“观察者基金会”学者萨米尔·萨兰认为,金砖国家都明白,现有全球治理体系,使它们难以发挥应有的影响力,但单个国家无力推动重大变革。“它们认识到必须联合起来,强行推动建立一个更具包容性的治理机制,这是催生金砖机制的一个根本性动力。”

这次金砖峰会,五个成员国就经贸合作达成了一系列共识,并制定了相应的行动计划。今年,金砖国家举行了首次安全事务高级代表会议和外长正式会晤,把金砖合作拓展到安全、外交领域。“务实合作是金砖合作的根基”,机制化是推动合作的保证。萨米尔·萨兰强调,金砖合作要进一步发展,必须把焦点放在对每个成员国都重要的关键领域,并持续推动机制化建设。endprint

国际组织要有持久的活力和凝聚力,不能忽视身份构建这个问题。习近平主席说:“加强我们五国人文交流,让伙伴关系理念扎根人民心中,是一项值得长期投入的工作。这项工作做好了,将使金砖合作永葆活力。”广泛的人文交流、密集的互动合作,对身份构建能起到潜移默化的作用。金砖国家对新兴市场国家身份认同度越牢固,它们对变革西方主导的国际治理体系的共识就越强。

中国提出“金砖+”模式,是这次峰会的一大亮点。王毅外长表示,金砖国家不是封闭的俱乐部,金砖合作的影响也远远超出五国范畴。他指出,“金砖+”的宗旨是加强金砖国家同其他新兴市场和发展中国家的对话合作,推动建立更为广泛的伙伴关系,促进更大范围的共同发展繁荣。这一模式,写进了《新兴市场国家与发展中国家对话会主席声明》,是中国在金砖机制发展中发挥议程设置作用的体现。

道阻且长

9月5日,习近平在新兴市场国家与发展中国家对话会上发言时指出,世界经济进入新旧动能加速转换的关键期,各方围绕利益、规则的博弈日益激烈,新兴市场国家和发展中国家所处的外部环境更加复杂严峻。习近平这番话,指出了金砖国家未来所面临挑战的时代背景。一方面,金砖国家有着深化合作的动机和动力,但与此同时,严峻的现实也预示着金砖合作不会一帆风顺。

就金砖国家合作本身来说,任何合作从纸上蓝图到现实落地,或多或少都会遇到障碍。比如,这些年金砖国家在促进贸易开放、投资便利化方面,进行了密集的磋商,也达成了众多协议。但在具体实践中,仍面临不少看不见的壁垒。2016年,金砖国家外贸在世界占比16%,但相互间贸易仅占各自对外贸易总额的5%。对外投资在世界占比12%,但相互间投资仅占5.7%。金砖国家间经贸联系不够紧密,是潜在的增长点,无疑也是需要克服的难点。

某些金砖国家的战略取向變化,是更微妙且更难克服的障碍。在这一点上表现最为明显的是印度。中俄印三国本是金砖核心国家,建立“金砖银行”的理念,就是由印度前总理辛格提出的。美国乔治城大学教授拉切尔·萨尔兹曼,在最近的文章中,分析了莫迪就任总理以来,印度战略取向的变化。她认为,莫迪任内印度与中国的关系事实上呈下滑趋势,反而是与美国的合作达到了前所未有的水平。而莫迪的对俄外交,“优先性”也远不如其前任。这些都是金砖合作的潜在阻力。

金砖合作能否行稳致远,很大程度上取决于其能否,以及在多大程度上推动目前西方主导的国际治理体系的变革。因为金砖国家没有意愿,也不可能建立一套独立于西方的治理体系。但正如美国著名学者约翰·伊肯伯里所说,西方的这个体制有个特点,那就是加入容易,但颠覆很难。它有很强的融合力,但也有强势的排斥力,体制的日常运作有“复制现状”功能。导致的结果就是,非西方国家长期徘徊在体制边缘。制度惯性,是金砖国家面临的又一难题。

“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。”习近平在新兴市场国家与发展中国家对话会上说的这句话,可谓意味深长。“道阻且长,行则将至”,金砖国家砥砺前行、行稳致远,需要这样的政治魄力。endprint