基于GIS的省级耕地质量综合评价及时空演变分析

——以贵州省为例

2017-09-15黄厅厅卢德彬

黄厅厅, 卢德彬, 杨 建

(1.铜仁学院 经济管理学院, 贵州 铜仁 554300; 2.华东师范大学 地理科学学院,上海 200241; 3.西南大学 经济管理学院, 重庆 400715)

基于GIS的省级耕地质量综合评价及时空演变分析

——以贵州省为例

黄厅厅1,3, 卢德彬1,2, 杨 建1

(1.铜仁学院 经济管理学院, 贵州 铜仁 554300; 2.华东师范大学 地理科学学院,上海 200241; 3.西南大学 经济管理学院, 重庆 400715)

耕地质量直接关系国家粮食安全、社会经济及生态环境的可持续发展,对保证国家粮食安全、维系资源与环境的可持续发展,强化耕地质量保护具有十分迫切的现实意义,耕地质量评价及时空演变分析历来对耕地保护就具有重要指导作用。基于贵州省1989—2010年全省县域尺度的耕地变化数据,应用GIS空间分析技术构建了耕地质量评价指标体系,通过耕地模糊优选模型与理想点法相结合的耕地质量组合评价模型、相对变化率等方法对全省耕地质量及时空演变予以探讨。结果表明:1989—2010年,贵州省耕地质量明显提升,耕地总面积增加了9 202.69 km2,其中优等地、中等地、低等地分别增加7 854.11,2 054.80,1 273.09 km2;耕地土层、坡面构型、水土流失、“四化同步”进程、土地开发、建设用地、耕地保护制度、退耕还林项目、社会舆论导向等自然、经济及社会因素构成全省耕地质量及时空演变的主要驱动因素。

地理信息系统(GIS); 耕地质量; 时空演变; 模型分析; 贵州省

耕地作为人类赖以生存和发展的重要物质基础,在维护国家安全、社会稳定方面发挥着不可取代的重要作用,耕地质量的高低直接影响国家粮食安全、社会协调、区域经济及生态环境的可持续发展[1-3]。耕地质量评价也一直是土地科学中最为活跃和具有前沿性的重要领域[4],完善耕地质量评价体系对于指导耕地保护工作具有重要的现实意义与实践价值。当前,关于耕地质量的研究颇为成熟。倪绍祥[5]在强调耕地质量具有重要意义的同时,认为应树立耕地质与量统一的观念,认识提高或恢复耕地质量的艰巨性,制定耕地质量评估制度及相关保护政策法规以保护耕地。秦元伟[6]、赵建军[7]等分别基于模糊评判法、层次分析和GIS空间分析方法探索并丰富乡镇、省级尺度的耕地质量评价体系与方法。邓楚雄等[1]基于GIS技术运用变异系数、泰尔指数、相对变化率及主成分分析方法对耕地数量时空变化及其驱动因子进行探讨。向云波等[3]从投入强度、利用程度、经济效益、社会效益和生态效益等方面构建耕地利用绩效综合评价指标,并对耕地利用绩效时空分异特征进行探究。综上,既有文献丰富了耕地质量评价研究领域的内容,但针对以县域为尺度且时间跨度长的耕地质量予以综合评价的文献甚少,因而通过耕地模糊优选模型与理想点法相结合的耕地质量组合评价模型、相对变化率等方法对全省耕地质量进行评价及时空演变分析,是对已有文献的一种补充。本研究基于GIS技术构建贵州省耕地质量评价指标体系,对1989—2010年全省县域尺度的耕地质量演变进行实证分析,以期为全省耕地质量评价理论提升与实践提供科学依据及新的思路。

1 研究区概况

贵州省介于东经103°36′-109°35′和北纬24°37′-29°13′,地貌主体为热带岩溶化高原山区,是一个处于云贵高原东侧斜坡地段的典型山区省份,也是全国唯一没有平原地貌的内陆省份[8],全省国土总面积17.61万km2。全省共82个区县在1989年、1995年、2000年、2010年的耕地总面积分别为49 632.45,48 534.44,57 883.03,58 835.14 km2,其中2010年坡度<6°,6°~15°,15°~25°,>25°的耕地面积分别为57 459.17,368.56,974.81,32.60 km2。

2 数据获取及评价指标处理

2.1 数据获取

基于2015年贵州省社会科学院省领导指示、圈示课题《贵州省耕地质量保护提升研究》项目数据,1989年、1995年、2000年的土地利用现状数据来源于“寒区旱区科学数据中心”,2010年数据集从Globe Land 30项目获取。

2.2 评价指标处理

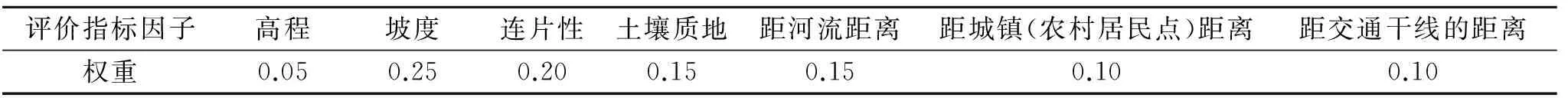

评价指标的选取与处理直接影响评价结果的准确性与可靠性。鉴于本研究选取的耕地数据跨年份较长,在综合考虑相关文献与全省实际的基础上,主要遵循评价指标的一致性、完整性、科学性与可获取性原则,基于反映耕地分布、耕作条件、土地经营规模程度、土壤肥力水平、农用地利用和水资源集约化程度、土地区位[9-10]等概况,从而确定高程、坡度、连片性、土壤质地、灌溉保证率、距城镇(农村居民点)距离和距交通干线距离7项指标来构建贵州省耕地质量评价指标体系。在全省耕地质量评价数据库建立基础上,通过ArcGIS 10.2软件在全省DEM(Digital Elevation Model)数据上直接提取坡度信息,得到坡度分布图;通过不同年份的贵州省土地利用现状图经属性选择获取耕地数据,并将其栅格化,与坡度数据进行叠加分析,采用分区统计直接获得每一块耕地的坡度平均值;通过土地利用现状图,应用ArcGIS 10.2软件分别提取交通干线、农村居民点,最后通过Near工具计算距离。结合全省实际及专家打分,将各项评价指标进行数据标准化处理,从而进行指标分级和量化赋值,得到贵州省耕地质量评价指标权重(表1)。

3 评价模型确定

选用不同评价方法将几种评价结果进行综合分析,形成多角度评价后的综合平衡,避免单一方法评价造成评价结果不够科学。本研究采用耕地模糊优选模型与理想点法组合的耕地质量组合评价模型[11]。

为避免实际问题中因各属性值背景和量纲不一致难以直接进行比较分析,在数据分析之前将数据进行标准化处理,以保证评价前各属性值能够实现规范化,通常将各属性值限制在[0,1]内以消去量纲,主要采用以下方法对指标进行标准化[12-13]:

(1)

3.1 耕地模糊优选模型

基于耕地质量评价具有决策模糊性特点这一客观事实,选用模糊数学隶属度来定量描述复杂的耕地质量评价行为具有针对性和实效性,采用模糊优选模型[14]进行耕地质量评价的关键在于确定每个耕地地块aj(j=1,2,3, …,n)对于模糊概念“优”的隶属度,对于所有的耕地用“U”表示,对于“U”中的任意一个元素xj与集合“A”来说,它们之间的关系只有“xj”属于“A”或者“xj”不属于“A”,即:

表1 贵州省耕地质量评价指标体系及权重

(2)

(3)

令F[XA(xj)]对XA(xj)的导数为0,解得评价对象xj的隶属度,即:

(4)

式中:Dyj2为耕地aj与优决策间的加权广义权距离(距优距离);Dgj2为耕地aj与劣决策间的加权广义权距离(距劣距离);wi为第i个指标的权重;rji为耕地aj的相对优属度;p为距离参数,取值为2(欧氏距离)或1(海明距离),本研究采用欧式距离[9],即p=2。该模型可用于耕地质量评价,XA(xj)越大表示耕地质量越高。

3.2 理想点法

利用理想点法[9-10,16]进行排序,首先计算每个单元距最优地块的距离及最差地块的距离,然后计算各地块的相对贴近度,最优单元为各指标评价值最大时的评价单元,最差单元为各指标评价值最小时的评价单元,即:

i=1,2,3,…,m; j=1,2,3,…,n

(5)

i=1,2,3,…,m;j=1,2,3,…,n

(6)

式中:di+为第i个评价单元距最优地块的距离;di-为第i个评价单元距最差地块的距离;wj为第j个衡量指标的权重;kjmax为第j个衡量指标最大标准化后分值;kjmin为第j个衡量指标最小标准化后分值,这样决策点对理想点的相对贴切度可用Ci表示,即:

(7)

因此,Ci值越大则耕地质量越高。

3.3 综合排序结果

根据组合决策方法的基本原理,分别对耕地模糊优选模型和理想点法的排序结果由大到小进行排序,排序第一的记作“1”,以此类推。记耕地模糊优选模型的排序结果存于数组X1j(j=1,2,3,…,n),理想点法的排序结果存于数组X2j(j=1,2,3,…,n),利用平均值法集结这两种排序结果[13],最终结果为:

(8)

因此,Xj越小则耕地质量越高。

3.4 相对变化率

考虑到贵州省各地区因为自然条件不同,其经济发展水平也会各异,耕地面积变化的区域差异用区域某种土地利用类型的相对变化率[17]来反映。某一地区土地利用类型的相对变化率(R)计算如下:

(9)

式中:Ka,Kb为贵州省各区县某种土地利用类型研究初期及研究末期的面积;Ca,Cb为全省某种土地利用类型研究初期及研究末期的面积。当某一区域某种土地利用类型的相对变化率R>1,则该区域这种土地利用类型的变化较大;若R<1,则该区域这种土地利用类型的变化较小[8]。

4 耕地质量评价及时空演变分析

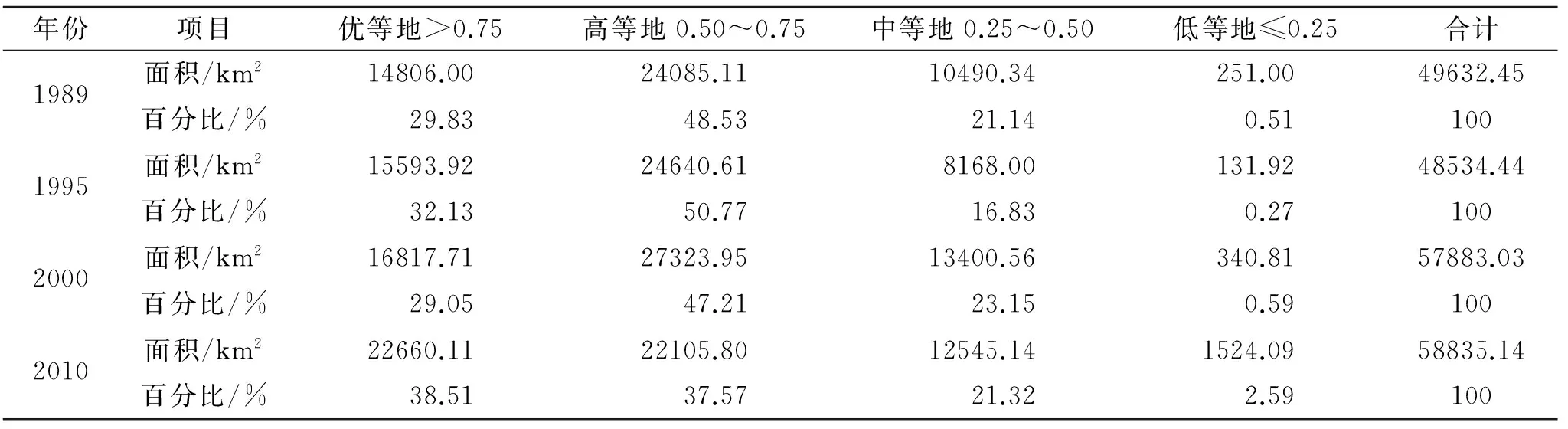

根据公式(8),将指标进行标准化,按照组合评价模型进行耕地质量评价,将最终综合结果划分为4个等级,得到4期耕地质量评价结果,并统计各级耕地面积与百分比(表2)。由表2看出,1989—2010年不同等别地的耕地质量面积分布规律呈现出:优等地不断增加,尤其是在2000—2010年呈快速上升趋势;高等地从1989—2000年呈上升趋势变为2000—2010年有所下降;中等地在1989—1995年和2000—2010年两个阶段有所减少,而在1989—2000年出现增加;低等地总体面积总量相对较少,1995—2010年呈上升趋势。总体而言,贵州省耕地质量呈现上升趋势。

4.1 耕地质量评价结果

(1) 1989年贵州省优等地面积为14 806.00 km2,高等地面积为24 085.11 km2,中等地面积为10 490.34 km2,低等地面积为251.00 km2。其中优等地面积最多,主要集中分布在贵州北部的遵义县、西部的毕节和大方、中部的安顺和贵阳等地,表明以上区域地势平坦、交通方便、耕作历史和条件较好;高等地主要集中分布在贵州西部的毕节和大方、北部的遵义县和正安,及西南方向的盘县等地;中等地主要集中分布在贵州西部、东部及西南方向,如威宁、赫章、黎平、榕江、盘县等;低等地主要集中分布在贵州西部及东部,如威宁、从江、赫章、榕江、剑河等,表明这些地区地势相对陡峭、交通受阻、耕地细碎和耕作条件较差。总体来看,高等地面积最多,这关系到贵州地处云贵高原向湘西、桂北丘陵过渡的斜坡地带,耕地海拔高低相差2 000 m,不同海拔地区的气候、土壤、作物种类、耕地制度和产量水平都相差甚远[9],耕地成土过程缓慢、耕地土层浅薄、由冲积物形成的具有层理的坡面构型不多、没有盐碱地分布是贵州大部分地区的表征。

(2) 1995年贵州省优等地、高等地、中等地、低等地的面积分别为15 593.92,24 640.61,8 168.00,131.92 km2。其中优等地主要集中分布在贵州北部的遵义县、西部的毕节、大方及中部的安顺、贵阳等地,表明这些地区耕地坡度平缓、土壤质地较优、耕地连片性较成规模、距交通干线较占优势;高等地主要集中分布在贵州西部的毕节、大方、威宁,西南方向的盘县,以及东部的黎平等地;中等地集中分布在贵州西部的威宁、赫章、毕节、水城和东部的榕江等地;低等地主要集中分布在贵州西部的威宁、赫章和东部的从江、榕江、剑河等地,意味着这些地区耕地坡度较陡峭、土壤质地较差、交通不便、耕地破碎等。1989—1995年,在分布规律上,优等地和低等地分布特征几乎没有变化,高等地由贵州的西部、北部、西南方向变化为西部、西南方向及东部集中分布,中等地由西部、东部、西南方向转变为西部、东部集中分布;从面积变化来看,优等地和高等地面积明显增加,中等地和低等地面积减少,以上变化与地方政府采取相应的耕地布局优化措施息息相关。

(3) 2000年贵州省优等地面积为16 817.71 km2,高等地有27 323.95 km2,中等地为13 400.56 km2,低等地面积有340.81 km2。其中优等地主要集中分布在贵州的西部、北部及中部,如毕节、遵义县、大方、安顺、绥阳等,说明以上区域地势平坦、交通较发达、土壤条件好;高等地主要集中分布在贵州的西部和北部,如大方、威宁、黔西、遵义县、毕节等;中等地主要集中分布在贵州的西部和东部,如威宁、赫章、大方、黎平、毕节等;低等地主要集中分布在贵州的西部和东部,如威宁、赫章、剑河、榕江、黎平等,表明这些地区地势陡峭、交通不便、耕作条件较差。1995—2000年,从分布特征来看,优等地、中等地和低等地分布特征几乎没有变化,高等地由贵州的西部、西南方向、东部变化为西部和北部集中分布;在耕地面积上,各级耕地的耕地面积明显大幅增加,这些变化离不开全国实行最严格的耕地保护制度与占补平衡的要求,土地开发、土地整理与复垦项目,及退耕还林还草项目推动实施的积极促进作用。

表2 贵州省1989-2010年耕地质量等级分布

(4) 2010年贵州省优等地面积为22 660.11 km2,高等地面积为22 105.80 km2,中等地面积为12 545.14 km2,低等地面积为1 524.09 km2,其中优等地主要集中分布在贵州的中部、西部及北部,如贵阳、六盘水、正安、毕节、绥阳等,意味着这些地区地理位置优越、自然耕作历史和条件较好;高等地主要集中分布在贵州的北部、西部和西南方向,如遵义县、大方、六枝、余庆、盘县等;中等地主要集中分布在贵州的西部、东部和东北方向,如水城、黎平、大方、威宁、松桃等;低等地主要集中分布在贵州的北部和西部,如务川、道真、沿河、榕江、威宁等,表明这些地区区位条件较差、自身耕作条件较差。2000—2010年,在分布规律上,优等地分布特征几乎没有变化,高等地由贵州的西部、北部变化为北部、西部和西南方向集中分布,中等地由贵州的西部、东部转变为西部、东部和东北方向集中分布,低等地由贵州的西部、东部变化为北部和西部集中分布;在耕地面积上,优等地和低等地快速上升,高等地明显下降,中等地有所减少,发生这些演变,一方面与“四化同步”效益快速推动农业现代化水平的提高有关,进而大力助推贵州农村交通发达程度、机械化作业水平、耕地经营管理质量的快速进步,及社会舆论关于保护生态环境、促进资源与环境可持续发展的积极引导与正确导向作用,另一方面也与贵州水土流失现象较为严重、建设用地占用、贵州地形和气候等因素密切关联。

4.2 耕地质量的时空演变

根据公式(9),贵州省耕地相对变化率较大的地区分布在大方、贵阳、黄平、江口、开阳、凯里、六盘水、六枝、石阡、水城、松桃、绥阳、台江、铜仁、息烽、兴义、余庆、玉屏、正安、遵义市、遵义县,其中六盘水的相对变化率最高,为99.94,其次是遵义市的64.53,江口的17.81,余庆的17.60,贵阳的16.93;除以上区县的耕地相对变化率较大之外,贵州省其余区县的耕地相对变化率都较小,其中清镇的相对变化率最小,为-4.37,其次瓮安为-4.35,平坝为-4.03。

贵州省耕地面积增加了9 202.69 km2,其中优等地面积增加了7 854.11 km2,高等地面积减少了1 979.31 km2,中等地面积增加了2 054.80 km2,低等地面积增加了1 273.09 km2。总体来看,优等地增加面积的幅度最大,主要集中分布在贵州的中部、西部及北部;高等地面积呈下降趋势,主要集中分布在贵州的西部、北部和西南方向;中等地与低等地面积有所增加,主要集中分布在西部和东部。以上演变表明贵州省优等地的面积呈逐渐扩大趋势,这与近年来贵州省出台和落实的诸多耕地保护政策有着密切的联系,全省加强生态建设和提高农业生产效益,并对很多质量较差的坡耕地进行退耕或者农业结构调整,从而使得劣质耕地逐渐减少,促进了耕地布局整体上的优化,在一定程度上提高了耕地总体质量。

5 结 论

(1) 根据模型公式,按照耕地质量组合评价模型将最终综合得分划分为低等地(≤0.25)、中等地(0.25~0.50)、高等地(0.50~0.75)、优等地(>0.75)4个等级。根据评价结果得出1989—2010年全省低等地、中等地、高等地、优等地的分布情况,并基于GIS技术对全省县域尺度耕地质量进行时空演变分析,总体上,全省低等地、中等地、优等地面积呈上升趋势,高等地面积有所下降,全省耕地总量与质量明显提高。

(2) 1989—2010年,贵州省耕地质量明显提升,耕地总面积增加了9 202.69 km2,其中优等地面积增加了7 854.11 km2,高等地面积减少了1 979.31 km2,中等地面积增加了2 054.80 km2,低等地面积增加了1 273.09 km2。

(3) 总体来看,贵州省在1989—2010年里优等地增加面积的幅度最大,主要集中分布在贵州的中部、西部及北部;高等地面积呈下降趋势,主要集中分布在贵州的西部、北部和西南方向;中等地与低等地面积有所增加,主要集中分布在西部和东部。

[1] 邓楚雄,李晓青,向云波,等.长株潭城市群地区耕地数量时空变化及其驱动力分析[J].经济地理,2013,33(6):142-147.

[2] 刘彦随,乔陆印.中国新型城镇化背景下耕地保护制度与政策创新[J].经济地理,2014,34(4):1-6.

[3] 向云波,谢炳庚,郭湘.近50年湖南省耕地利用绩效时空分异特征[J].经济地理,2015,35(2):169-177.

[4] 李涛,孔祥斌,梁颖,等.基于农户决策行为的耕地质量评价理论与方法构建[J].中国农业大学学报,2010,15(3):101-107.

[5] 倪绍祥.试论耕地质量在耕地总量动态平衡中的重要性[J].经济地理,1998,18(2):83-85.

[6] 秦元伟,赵庚星,董超,等.乡镇级耕地质量综合评价及其时空演变分析[J].自然资源学报,2010,25(3):454-464.

[7] 赵建军,张洪岩,王野乔,等.基于AHP和GIS的省级耕地质量评价研究:以吉林省为例[J].土壤通报,2012,43(1):70-75.

[8] 李博,何腾兵,陶福然.贵州省耕地面积的时空变化及驱动力分析[J].贵州农业科学,2013(3):140-145.

[9] 卢德彬,涂建军.耕地入选基本农田整备区评价与决策[J].农机化研究,2012(3):1-4.

[10] 卢德彬,涂建军,华娟,等.GIS技术在永久性基本农田划定中的应用研究[J].农机化研究,2012(4):65-68.

[11] 杨乐,涂建军,王小飞,等.GIS技术在基本农田整备区划定中的应用:以重庆秀山县中和镇为例[J].农机化研究,2011,33(5):178-181.

[12] 韩敏,张慧,陈旭晖,等.贵州省农用地(耕地)自然质量评价指标体系的构建[J].贵州农业科学,2010(5):66-69.

[13] 涂建军,卢德彬.基于GIS与耕地质量组合评价模型划定基本农田整备区[J].农业工程学报,2012,28(2):234-238.

[14] 张鹏,徐中兵,赵振亮,等.基于模糊优选模型的区域可持续发展研究[J].水土保持研究,2009,16(4):186-191.

[15] 李远富,薛波.铁路选线设计方案多目标决策模糊优选模型及其应用研究[J].西南交通大学学报,2000,35(5):465-470.

[16] 程锋,石英,朱德举.耕地入选基本农田决策模型研究[J].地理与地理信息科学,2003,19(3):50-53.

[17] Xiulan W, Yuhai B.土地利用动态变化研究方法探讨[J].地理科学进展,2011,18(1):81-87.

ComprehensiveEvaluationandAnalysisonSpatiotemporalVariationofCultivatedLandonProvincialScaleBasedonGIS—ACaseStudyinGuizhouProvince

HUANG Tingting1,3, LU Debin1,2, YANG Jian1

(1.InstituteofEconomicsandManagement,TongrenUniversity,Tongren,Guizhou554300,China; 2.SchoolofGeographicalSciences,EastChinaNormalUniversity,Shanghai200241,China; 3.CollegeofEconomicsandManagement,SouthwestUniversity,Chongqing400715,China)

Cultivated land quality is essential to national food safety, as well as the sustainable development of social economy and eco-environment.Thus, strengthening cultivated land protection plays a significant role in reality. Typically, the protection is conducted by two techniques, as cultivated land evaluation and space-time evolution analysis. An empirical research had been done on the change of cultivated land in Guizhou Province from 1989 to 2010 through the application of GIS spatial analysis technology which involved in the evaluation index system of cultivated land quality, the combination of cultivated land optimization model and ideal point method, relative change rate was used to explore the quality and spatiotemporal evolution of cultivated land. The results showed that during that period, the quality of cultivated land in Guizhou was improved obviously and the area of which increase to 9 202.69 km2including the first-class cultivated Land 7 854.11 km2, the second-class cultivated Land 2 054.80 km2and the third-class cultivated land 1 273.09 km2. Moreover, it was pointed out that farmland soil, slope configuration, water loss and soil erosion, ‘Four Modernization’ process, land exploitation, construction, cultivated land protection, returning farmland to forest project, public opinion and natural, economic and social factors were the main elements to drive the change on cultivated land quality and spatiotemporal form.

GIS; cultivated land quality; spatiotemporal variation; model analysis; Guizhou Province

2016-04-24

:2016-06-06

2015年贵州省社会科学院省领导指示、圈示课题“贵州省耕地质量保护提升研究”(QS2015024-2)

黄厅厅(1991—),女,贵州平坝人,硕士研究生,研究方向为农村区域发展规划与可持续发展。E-mail:Sherohtt@foxmail.com

卢德彬(1987—),男,贵州荔波人,博士研究生,副教授,主要从事土地生态系统模拟与规划研究。E-mail:sooluo@163.com

F301.21

:A

:1005-3409(2017)03-0253-05