黄河上中游区径流量格局长期变化过程

2017-09-15孙洋洋穆兴民赵广举孙文义

孙洋洋, 穆兴民, 高 鹏, 赵广举, 孙文义

(1.西北农林科技大学 水利与建筑工程学院, 陕西 杨凌 712100; 2.西北农林科技大学黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室, 陕西 杨凌 712100; 3.中国科学院 水利部 水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100)

黄河上中游区径流量格局长期变化过程

孙洋洋1, 穆兴民2,3, 高 鹏2,3, 赵广举2,3, 孙文义2,3

(1.西北农林科技大学 水利与建筑工程学院, 陕西 杨凌 712100; 2.西北农林科技大学黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室, 陕西 杨凌 712100; 3.中国科学院 水利部 水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100)

河川径流不仅是水资源重要的构成部分,也是自然界中水分循环的重要环节,径流量的变化直接影响区域特别是干旱区水资源的开发利用。基于黄河中游上中下三个站点(河口镇站、吴堡站以及三门峡站)1919—2013年月径流量资料,采用Spearman相关法、有序聚类法等方法分析黄河不同区间年、月径流量演变规律,揭示年径流量突变前后径流量年内集中度和不均匀性差异。结果表明:黄河上游和中游径流量因人类活动作用具有明显趋势性减小,而因气候作用表现出显著的阶段性。在径流量突变年份后,黄河上游径流量上游集中度降低,不均匀度减小,径流量年内分配趋于均匀,但黄河中游地区径流量年季不均匀性反而增大。

径流; 变化趋势; 集中性; 不均匀性; 黄河上中游

径流量受气候、地形、土壤、土地利用覆被以及水利工程等多重影响,是流域对全球气候变化和人类活动影响的综合反映[1]。随着人口的增长和社会经济的发展,水资源短缺已经成为全球经济和社会发展的主要制约因素,并日益引起各国政府科学家和公众的广泛关注[2]。黄河是一条高含沙河流,同时具有水沙异源即径流主要来自上游而泥沙主要来自中游地区的特点。作为我国西北和华北地区最大的供水水源,黄河以其占全国2%的河川径流量承担着占全国15%耕地面积的灌溉任务与12%人口的供水任务[3]。受人类活动和气候变化等诸多因素的影响,21世纪以来,黄河的径流和输沙特征发生的突兀性变化已引起人们的广泛关注[4]。穆兴民等[5]分析黄河陕县站1919—1997年天然径流量变化,指出黄河天然径流量年际变化存在明显的阶段性以及周期性特征,并预测在2010年天然径流量开始恢复到多年平均水平。李二辉等[6]应用Mann-Kendall秩次相关检验、双累积曲线法等方法分析黄河干流陕县站和河口镇站1919—2010年径流量演变过程,指出黄河上游和中游年径流量自1985年以来呈显著减少趋势,且变化具有明显的阶段性,并定量分析人类活动对上游和中游径流量减少的影响程度分别占88.1%和84.9%。毕彩霞等[7]分析渭河华县水文站1950—2011年日流量,指出径流量1994年以来呈显著性减少趋势,并据此将径流序列划分为基准期1958—1994年和变化期1995—2011年,同时指出降雨变化和人类活动对径流变化的贡献率分别占到49.0%和51.0%。这些研究详细地阐述了黄河干流和支流的径流量变化特征并分析了其变化的主导因素,但大多数研究集中在年径流的年际变化,较少涉及径流量年内分配近期变异,在较小时间尺度(月、季)上,流域径流演变趋势及其影响因素方面还有待更为细致的研究[2]。因此,本文采用现代统计方法分析黄河上中游径流量年际和月份的协同变化特征,探讨影响其变化的驱动因素。

1 研究流域概况

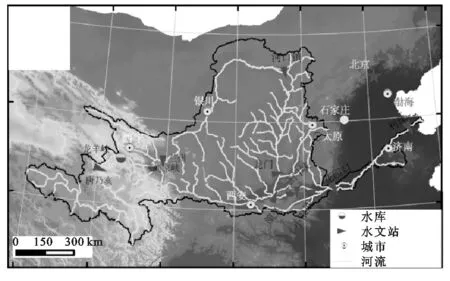

黄河流域西界巴颜喀拉山,东抵渤海,北起阴山,南至秦岭。流域内地势东西高差悬殊,形成自西而东、由高及低我国三大阶梯(图1)。黄河干流内蒙古托克托县河口镇以上的黄河河段为黄河上游。上游河段全长3 472 km,流域面积386 000 km2,流域面积占全黄河总量的51.3%。上游河段落差达3 496 m,平均比降为1‰,河段内汇入的较大支流(流域面积1 000 km2以上)有43条。黄河上游年径流量占全河的54%,但其年来沙量只占全河年来沙量的8%。黄河中游从内蒙古托克托县河口镇至河南郑州桃花峪间的黄河河段[7]。中游地区黄土广泛分布,严重水土流失形成黄土墚、峁、塬等独特的黄土地貌发育,是黄河泥沙的主要来源区[8-9]。中游地区主要包括河龙区间的支流和泾河、北洛河、渭河与汾河(简称泾洛渭汾)等河流,其年入黄泥沙量、输沙量占全河的90%以上,特别是河口镇到龙门区间流域面积占黄河流域面积的15.1%,产流量不足全流域的14%,但输沙量占60%以上[10]。

2 研究资料与方法

2.1 研究资料

黄河输沙量自20世纪80年代特别是2000年以来突兀性减少[4],为了与输沙变化相比较,本文对中游径流量进行对应的时空段研究。采用内蒙古自治区境内黄河河口镇站、陕西省境内黄河吴堡站、河南省境内黄河三门峡站(以下简称三站)1919年1月—2013年12月的逐月径流量观测数据。将河口镇水文站实测径流量作为黄河干流上游的来水量,将河口镇至吴堡区间径流量、吴堡至三门峡区间径流量作为中游上段来水量和中游下段来水量,即上游径流量用河口镇站的径流量表示,中游上段和中游下段径流量分别用用吴堡站与河口镇站之差、及三门峡与吴堡站径流量之差表示[6],整个中游径流量则由三门峡站与河口镇站径流量之差表示。

图1 黄河流域示意图

2.2 研究方法

本文采用距平累积法[11]、非参数的Mann-Kendall秩相关检验法[12]和有序聚类法[13]等对黄河上中游三区间的年径流量时间序列进行阶段性、趋势性以及突变性分析。在径流量年内变化特征分析中采用集中度[14]和集中期[4,14-17]对突变年份前后进行径流量年内分配变化的比较研究,同时采用不均匀系数[15]、完全调节系数[16]、变化幅度[15-17]等对其进行不均匀性变化的比较研究。

3 结果与分析

3.1 黄河实测径流量年际变化特征

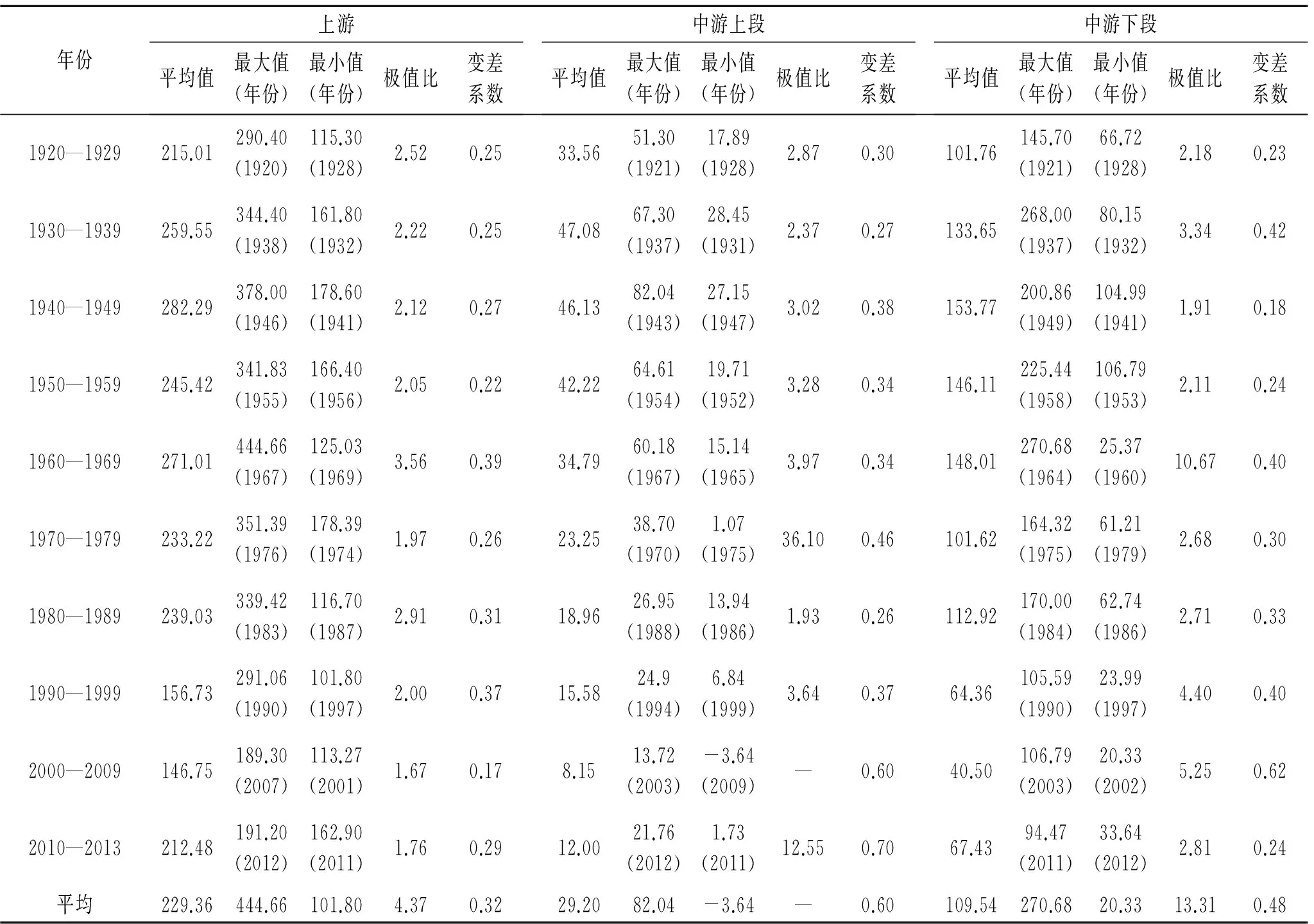

3.1.1 径流量年际、代际变化基本特征 黄河上游和中游地区年径流量年代际差异明显、年际变化波动大。不同年代实测年径流量均值、变差系数(Cv)、极值比(R)等径流量特征详见表1。1919—2013年黄河上游、中游上段和中游下段多年平均径流量分别为229.3亿m3,29.2亿m3,109.54亿m3。上中游不同年代最大平均径流量均出现在20世纪40年代,21世纪初最小,仅分别占20世纪40年代的52%,18%,26%,表明此区间代际干湿差异比较明显。20世纪70年代以来,黄河中游代际径流量呈现显著减少现象,此时间段内黄河中游处于持续干旱状态。

黄河上中游径流量变差系数Cv值变化较大,上游代际间Cv值在0.17~0.39间波动,最大值出现在20世纪60年代。中游上段2010—2013年径流量年际变化波动最为剧烈,Cv值达到0.7。中游下段年径流量变差系数Cv最大值出现在21世纪初,为0.62。进入21世纪以来,黄河中游径流量年际变化更为剧烈。

表1 黄河干流上中游不同年代区间来水量基本特征 108m3

注:—表示出现负值,下表同。

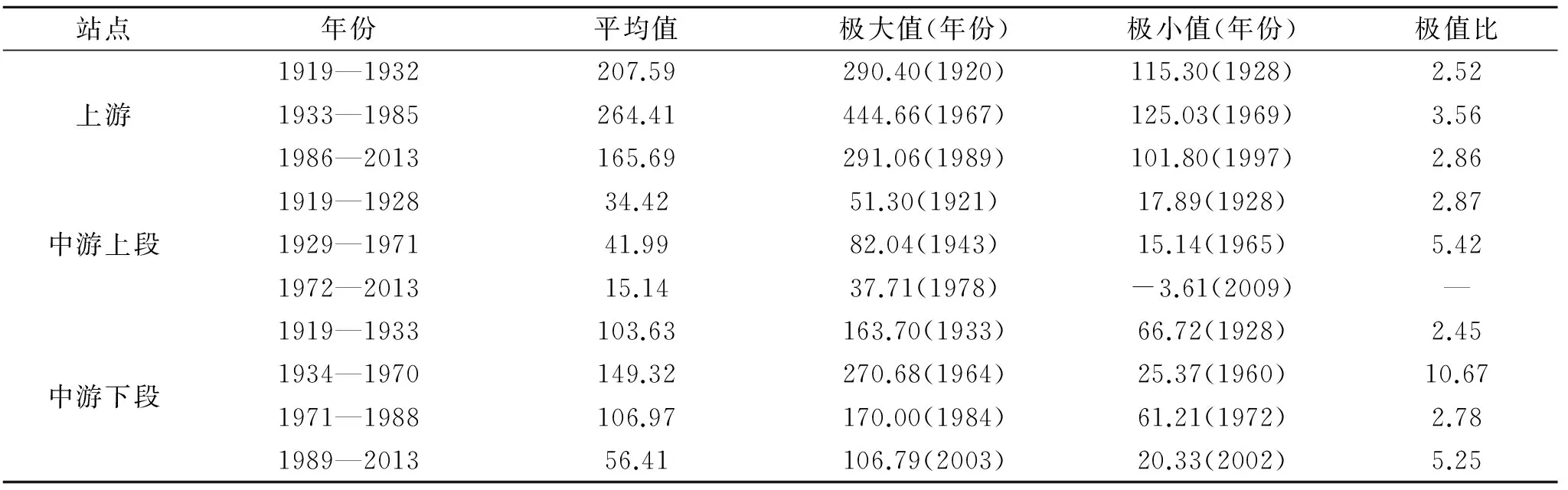

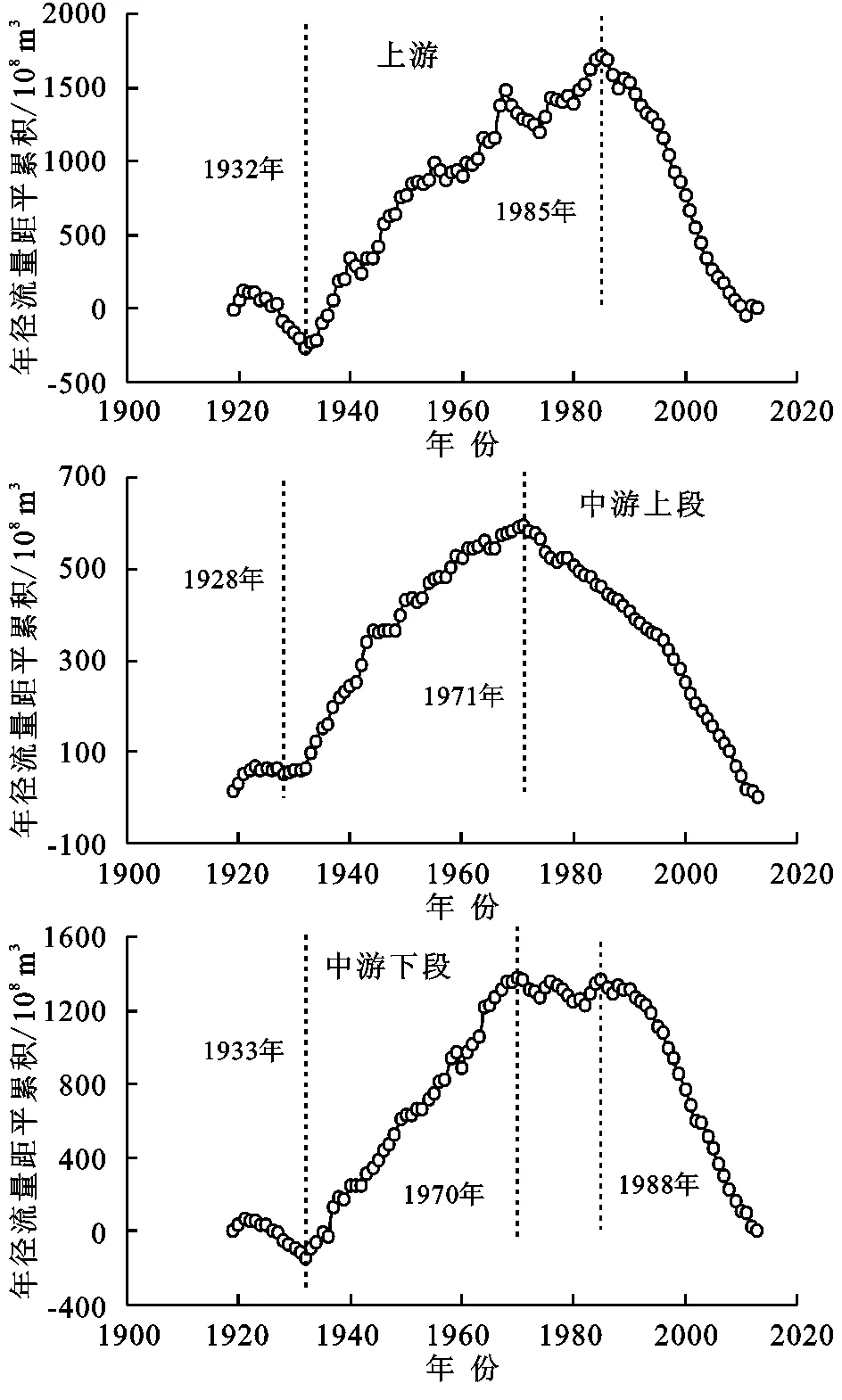

3.1.2 径流量年际变化的阶段性 黄河实测径流量年际变化具有明显的阶段性。黄河上游及中游各区段径流量距平累积曲线见图2。以曲线至少连续出现5 a的变化趋势为准[5],黄河上游径流量阶段变化可分为枯、丰、枯三个阶段:1919—1932年为枯水期、1933—1985年为丰水期、1986—2013年为枯水期。黄河中游上段径流量变化分为平、丰、枯三个阶段:1921—1928年为平水年段、1929—1971年为丰水年段、1972—2013年为枯水期,中游下段径流量变化经历枯、丰、平、枯四个阶段:1919—1932年为枯水期、1933—1970年为丰水期、1971—1988年为平水期、1989—2013年为枯水期。不同阶段来水量特征见表2。分析得不同阶段黄河上中游径流量差异极大,丰水年极值比枯水年大,说明在丰水年段区间年径流量变化波动更大。

中游上段20世纪70年代以来,区间来水量大幅度减少,并至今呈持续状态。中游下段从20世纪80年代以来区间来水量减少约50%。黄河上中游年径流量最小值出现在2000年以后,进入21世纪以来,黄河上中游地区极度干旱。1960年以前人类活动对黄河径流及土壤侵蚀影响相对较小,黄河水沙处于自然变化状态[18]。20世纪70年代末,大规模的水利及水保持工程,有效拦蓄径流和侵蚀产沙,使入黄泥沙显著减少[19],特别是21世纪以来大规模植被恢复,很大程度上改变了地表产汇流及土壤侵蚀过程,入黄水沙突兀性减少,引起各界的广泛关注[4]。

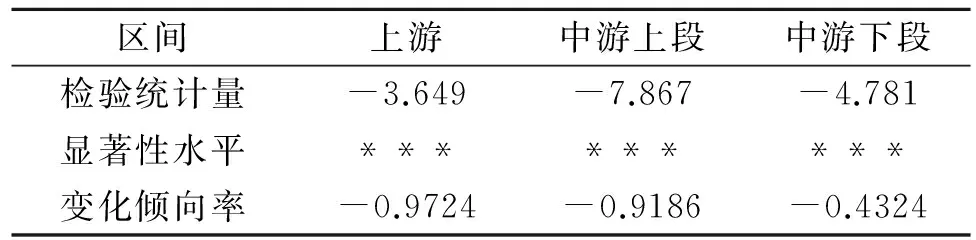

3.1.3 径流量年际变化的趋势性及突变性 利用Mann-Kendall非参数相关检验对黄河上中游年径流量序列进行趋势分析,检验统计量为负且均达到0.01极显著水平。同时对变化做时间性一阶回归分析,分析径流量年变化倾向率,结果见表3。分析表明:黄河上游、中游实测年径流序列下呈现出显著下降趋势,尤以中游上段最为显著。

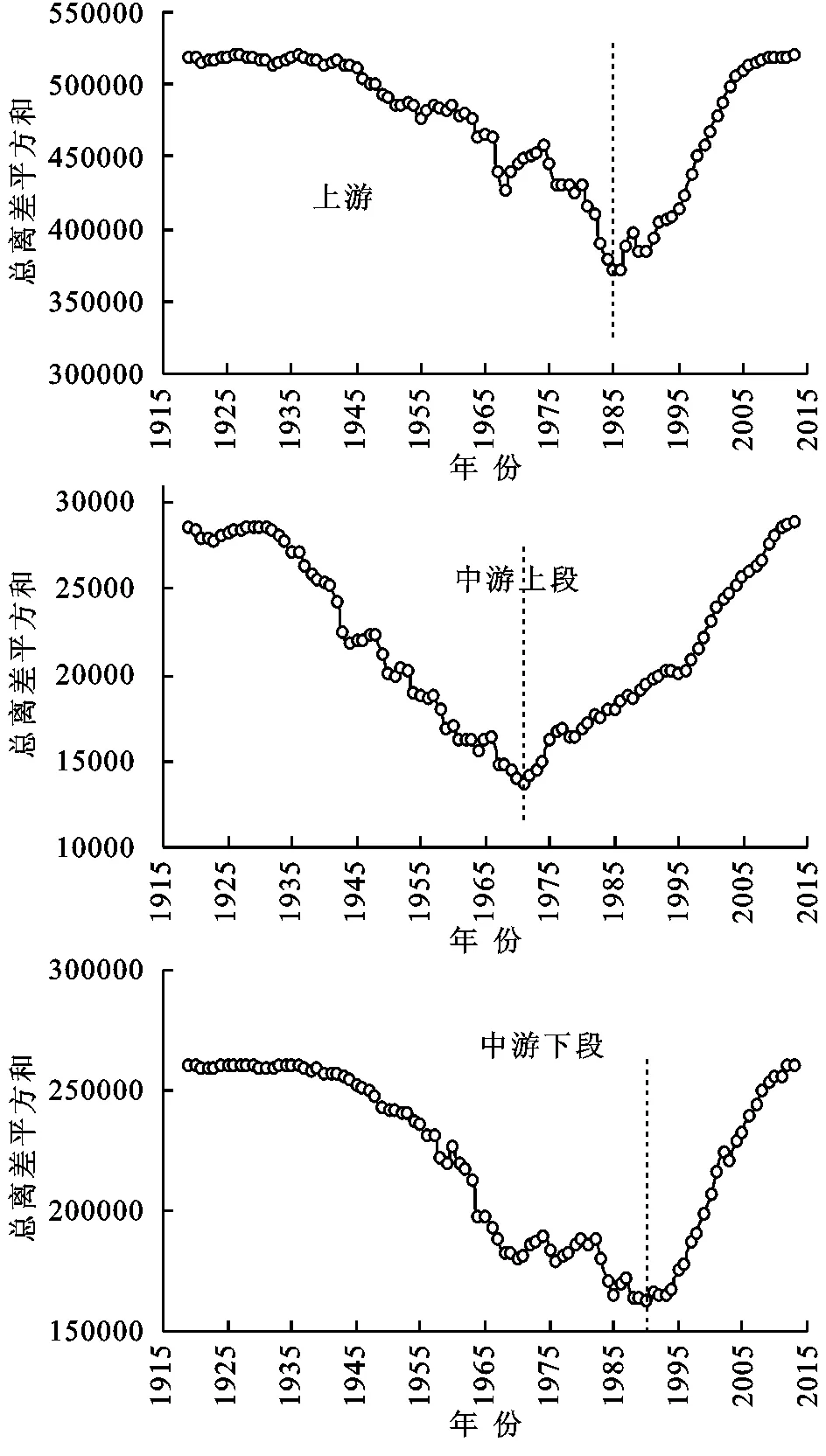

采用有序聚类法对黄河中游三个站点突变检验见图3。分析表明:黄河上中游径流量总离差平方和Sn(τ)分别在1985年、1971年、1990年(相对应τ=67,53,72,)达到最小值,说明黄河上游、中游上段、中游下段的年径流量分别于1985年、1971年、1990年发生突变。利用秩和检验法对其进行检验,检验统计量分别为5.54,7.36,4.97,均达到0.05的置信水平。

表2 黄河干流上中游阶段性来水量基本特征 108 m3

表3 黄河上中游径流量变化趋势检验

注:***表示达到0.001显著性水平。

图2 黄河上中游年径流量距平累积曲线

3.2 黄河实测径流量年内分配及变化

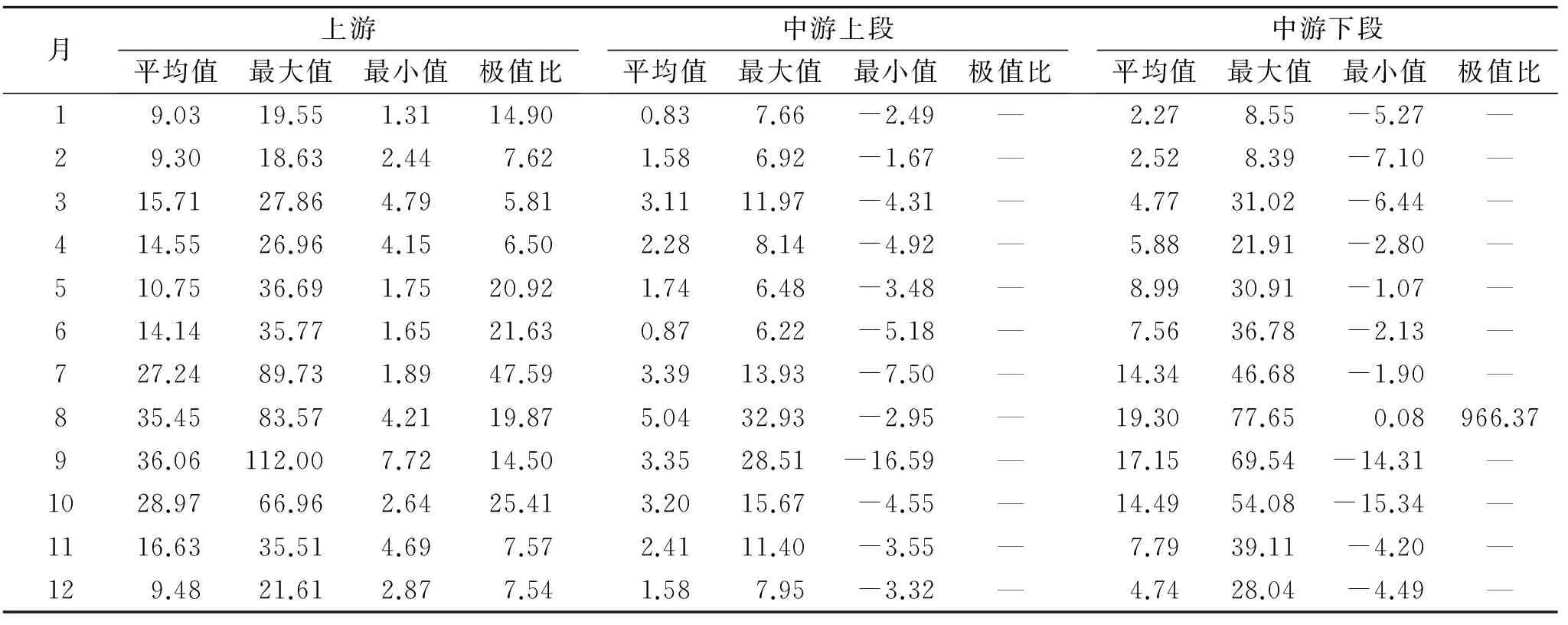

3.2.1 径流量年内变化基本特征 流域径流量年内分配因受降雨、下垫面和植被等影响差异较大[20]。黄河上游和中游实测年内径流量均值、极值比等特征值见表4。分析可知,黄河上游和中游地区径流量年内分配极度不均,流域年内径流量主要集中在7—9月,径流量之和均占全年的45%左右。黄河上中游径流量年内变化波动明显。

图3黄河上中游径流量突变分析

分析发现黄河中游区间有些月份径流量呈现负值,即黄河河口镇站大于吴堡站月径流量或者吴堡站大于三门峡站,这表明此时间段黄河河吴区间以及吴三区间在气候或人为条件影响下并没有产流,反而会损耗上游来水量。此现象主要发生在春夏两季,春季为年枯水期,且正值农业用水高峰期,夏季气温较高,黄河上中游地区潜在蒸发量较大。在径流突变年份后此现象更加明显。

表4 黄河干流上中游不同月份区间径流量统计特征 108 m3

注:—表示出现负值。

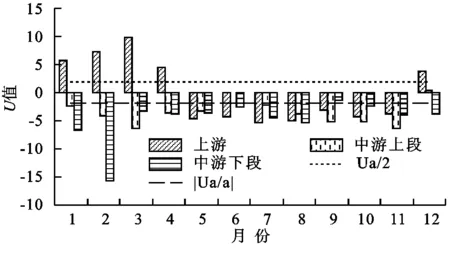

3.2.2 径流量年内趋势性变化分析 利用Mann-Kendall秩次相关检验对黄河上中游各月平均径流量序列进行趋势分析,检验统计量见图4,径流量年内变化具有明显趋势性。上游径流量在5—11月径流量呈显著下降趋势,12月至次年4月径流量则呈显著上升趋势,表明区域径流量年内分配区域均匀化。中游径流量整体呈下降趋势,但中游上段6月份和中游下段9月份的径流量变化趋势不显著。

图4黄河上中游径流量逐月变化

Mann-Kendall非秩次相关检验值

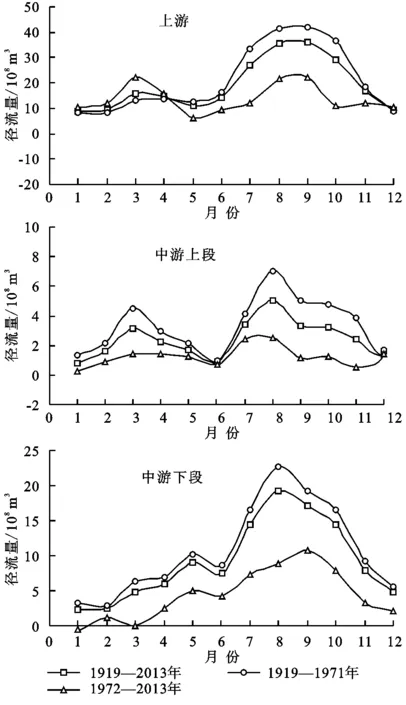

通过图5可以看出黄河上中游总体径流量显著减少。黄河上中游三区间突变后年平均径流量较突变前分别减少34.6%,62.5%,58.9%。突变前连续最大3个月径流量占年径流量的47.3%,41.4%,45.6%,突变后占33.7%,40.4%,52.7%。黄河上游区间在径流量发生突变后5—11月径流量较突变前减少,12月至次4月径流量上升,而中游径流量整体呈下降趋势。

马柱国[21]研究指出引起当前黄河流域径流如此变化的原因大致有三个方面,一是沿黄工农业用水量的增加;二是流域降水的变化;第三是由于区域增暖导致地表温度的上升,从而加强流域的地表蒸发,最终引起流域的径流减少。

图5黄河上中游不同阶段年径流量月平均值统计图

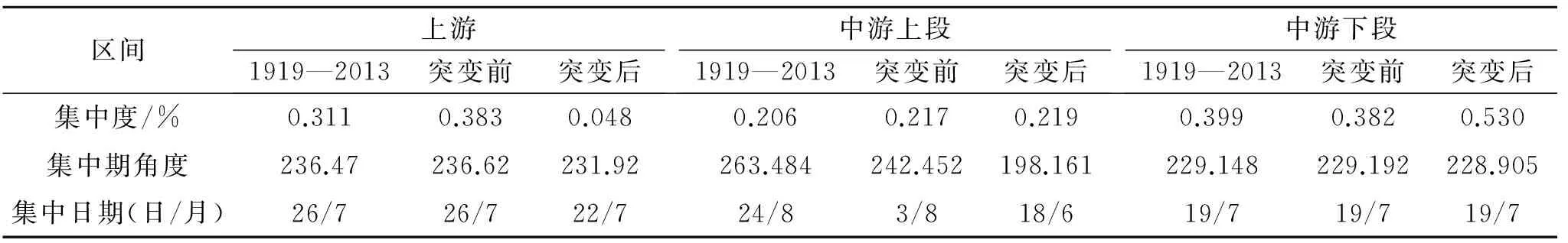

3.2.3 径流量集中性年内变化分析 采用集中度与集中期定量分析突变前后径流量年内分配变化过程,结果见表5。黄河上游径流量集中性降低,中游集中性上升。突变后黄河上游和中游上段区间径流量集中期均有所提前,其中中游上段提前45 d左右,中游下段几乎没有变化。

表5 黄河上中游径流量集中性变化分析

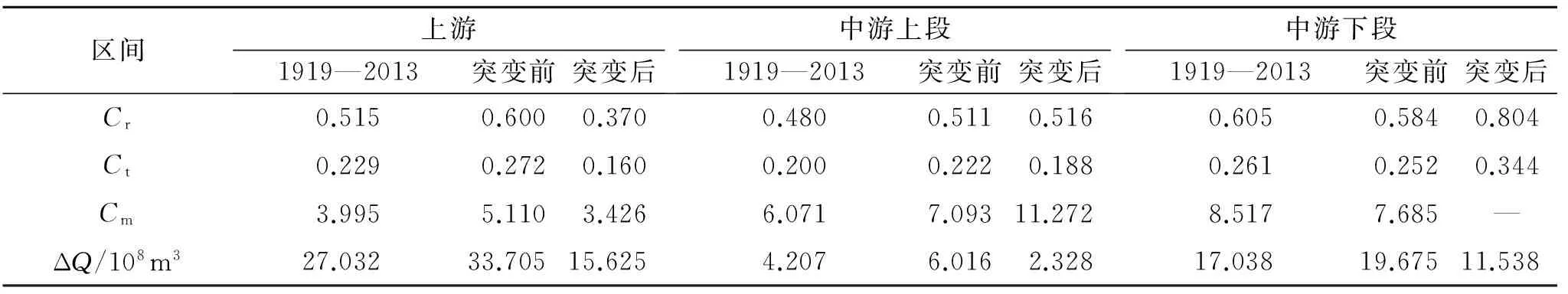

3.2.4 径流量年内不均匀性变化分析 河川径流的年内分配主要受径流补给条件的影响[16]。由于气候的季节性波动,气象要素如降水和气温都有明显的季节性变化,从而在相当大程度上决定了径流年内分配的不均匀性[19]。为进一步分析1919—2013年黄河上中游径流量年内分配变化特征,本文对不均匀系数(Cr)、完全调节系数(Ct)、相对变化幅度(Cm)、绝对变化幅度(ΔQ)等指标进行统计,结果见表6。

黄河上游不均匀性降低,径流分配变得均匀,但中游不均匀性上升。突变发生后黄河上游径流量相对变化幅度均减小,中游径流量相对变化幅度有所增大。同时黄河上中游绝对变化幅度均减小,由此也可以验证黄河干流上中游径流量在突变后大幅度减少。

表6 黄河上中游径流量不均匀性变化分析

注:—表示出现负值。

分析黄河上游区间和中游区间年径流量变化趋势,发现变化趋势并不完全一致,尤其是径流量突变后,径流量分配变化呈明显差别。相关研究[18,21]表明,黄河中游地区水沙变化与流域内强烈的人类活动密切相关。人类活动对流域径流的影响主要表现为20世纪70年代以后流域内大规模的水利工程水土保持措施和工农业用水的增加[22]。不仅是黄河干流,支流上也建设了一大批水利工程,它们对径流量的减少都是以数亿m3计量,这对黄河干流的径流过程产生极大的影响。工程措施和工农业耗水量不断上升,人类活动对渭河径流的影响越来越剧烈,导致径流量不断减少[7],黄河干流不同区间径流量变化趋势趋于多样性。

4 结 论

(1) 1919—2013年期间,受水利及水土保持工程的作用,黄河上中游径流量具有趋势性减小趋势,但受气候特别是降雨的影响,径流量的变化也表现出显著的丰枯阶段性变化,不同阶段径流量及其随机性特征差异显著。

(2) 受气候及人类活动的共同作用,不同年代径流量差异显著。在近百年里,径流量出现20世纪40年代径流量最大,21世纪10年代径流量最小。

(3) 黄河上中游区间在径流量发生突变年之后,其径流量分配规律也发生很大变化。上中游径流量在突变后明显减少。上游集中度降低、集中期推迟,径流量年内分配趋于均匀,中游集中性和不均匀性增强。黄河上游和中游区间径流量变化趋势并不完全一致。

[1] 王彦君,王随继,苏腾.1955—2010年松花江流域不同区段径流量变化影响因素定量评估[J].地理科学进展,2014,33(1):65-75.

[2] 杨立哲,钱虹,郝璐.锡林河近50年径流变化特征及其影响因素分析[J].草业科学,2015,32(3):303-310.

[3] 蓝永超,丁永建,沈永平,等.气候变化对黄河上游水资源系统影响的研究进展[J].气候变化研究进展,2005,1(3):122-125.

[4] 穆兴民,王万忠,高鹏,赵广举.黄河泥沙变化研究现状与问题[J].人民黄河,2014,36(12):1-7.

[5] 穆兴民,李靖,王飞,等.黄河天然径流量年际变化过程分析[J].干旱区资源与环境,2003,17(2):1-5.

[6] 李二辉,穆兴民,赵广举.1919—2010年黄河上中游区径流量变化分析[J].水科学进展,2014,25(2):155-163.

[7] 毕彩霞,穆兴民,赵广举,等.渭河流域气候变化与人类活动对径流的影响[J].中国水土保持科学,2013,11(2):33-38.

[8] Sato Yoshinobu, Ma Xieyao, Matsuoka Masayuki.黄河中游长时段水量平衡分析[C]∥骆向新,尚宏琦.第三届黄河国际论坛论文集郑州:黄河水利出版社,2007.[9] 赵玉,穆兴民,何毅,蒋冲.1950-2011年黄河干流水沙关系变化研究[J].泥沙研究,2014(4):32-38.

[10] 姚文艺,冉大川,陈江南.黄河流域近期水沙变化及其趋势预测[J].水科学进展,2013,24(5):607-616.

[11] Ran L S, Wang S J, Fan X L. Channel change at Toudaoguai station and its responses to the operation of upstream reservoirs in the upper Yellow River[J]. Journal of Geographical Sciences, 2010,20(2):231-247.

[12] 普发贵. Mann-Kendall检验法在抚仙湖水质趋势分析中的应用[J].环境科学导刊,2014,33(6):83-87.

[13] 梁艳琴.横山岭水库流域径流量变化趋势及成因分析[J].河北工程技术高等专科学校学报,2014(1):4-7,20.

[14] 汤奇成,程天文,李秀云.中国河川月径流的集中度和集中期的初步研究[J].地理学报,1982,37(4):383-393.

[15] 刘德林,刘贤赵,张继平.大沽夹河流域径流年内分配特征的量化研究[J].水土保持研究,2006,13(6):107-114.

[16] 徐东霞,章光新.嫩江径流年内变化特征分析[J].干旱区资源与环境,2009,23(7):48-51.

[17] 郭巧玲,杨云松,畅祥生,等1957—2008年黑河流域径流年内分配变化[J].地理科学进展,2011,30(5):550-556.

[18] 赵广举,穆兴民,田鹏,等近60年黄河中游水沙变化趋势及其影响因素分析[J].资源科学,2012,34(6):1070-1078.

[19] 穆兴民,徐学选,陈霁巍.黄土高原生态水文研究[M].北京:中国林业出版社,2001.

[20] 范利杰,穆兴民,赵广举,等近50a嘉陵江流域径流变化特征及影响因素[J].水土保持通报,2013,33(1):12-17.

[21] 马柱国.黄河径流量的历史演变规律及成因[J].地球物理学报,2015,48(6):1270-1275.

[22] 渭河流域水资源规划[R].郑州:水利部黄河水利委员会勘测规划设计研究院,2003:32-35.

TemporalChangesinRunoffintheUpperandMiddleReachesofYellowRiver

SUN Yangyang1, MU Xingmin2,3, GAO Peng2,3, ZHAO Guangju2,3, SUN Wenyi2,3

(1.CollegeofWaterResourcesandArchitecturalEngineering,NorthwestA&FUniversity,Yangling,Shaanxi712100,China; 2.InstituteofSoilandWaterConservation,NorthwestA&FUniversity,Yangling,Shaanxi712100,China; 3.InstituteofSoilandWaterConservation,ChineseAcademyofSciencesandMinistryofWaterResources,Yangling,Shaanxi712100,China)

Runoff is the important water resource and element of hydrologic cycle. The change of runoff directly affects the exploitation and utilization of water resources. Based on the data of monthly runoff from 1919 to 2013 of the three sites (Heleouzhen station, Wubu station and Sanmenxia station) in the middle reaches of the Yellow River, we used modern statistical analysis methods such as Spearman correlation, Mann-Kendall rank test, sequential clustering method, to reveal the change of concentration and inhomogeneity about runoff.The results showed that the runoff of upstream and middle reaches of the Yellow River has reduced because of human activity. Meanwhile the climate impact on the runoff showed the significant stage. After runoff mutation, the concentration and inhomogeneity of runoff in the upper reaches of the Yellow River have reduced, and distribution of runoff tends to be more uniform, but inhomogeneity of runoff in the middle reaches of the Yellow River increases instead.

runoff; variation trend; concentration; inhomogeneity; the upper and middle reaches of the Yellow River

2016-09-04

:2016-10-08

国家重点研发计划“黄河流域水沙多时空演变及其分异规律”(2016YFC0402240701)

孙洋洋(1990—),女,山东枣庄人,硕士研究生,主要从事生态水文及水土保持研究。E-mail:yysun@nwsuaf.edu.cn

穆兴民(1961—),男,陕西华阴人,研究员,博士生导师,主要从事水土保持、生态水文方面的研究工作 E-mail:xmmu@ms.iswc.ac.cn

TV121.4

:A

:1005-3409(2017)03-0059-06