战国时期燕国境内钱币流通情况研究

2017-09-15林城澔辽宁师范大学

林城澔 (辽宁师范大学)

战国时期燕国境内钱币流通情况研究

林城澔 (辽宁师范大学)

一 前言

春秋战国时期,随着农业的不断发展,我国的商品经济也逐步发展起来。与之相应的,当时的货币经济也逐步走向完善。尤其到了战国时期,大量不同种类的货币在此时期应运而生,其中最主要的是各类金属铸币。

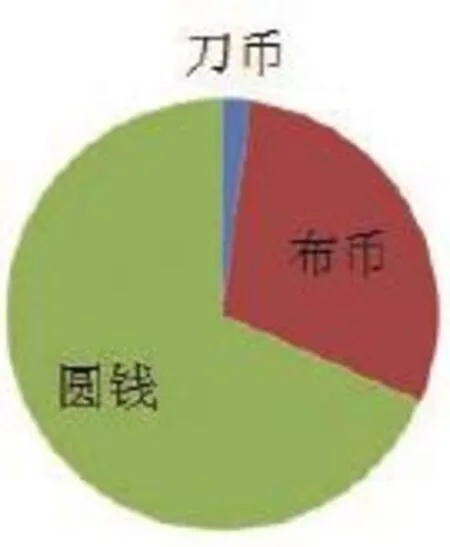

燕国作为战国七雄之一,对北方地区的长期经营,促进了当地的发展。同时,燕国境内的钱币流通状况与战国其他各国相比,情况最为复杂。从钱币的形制上看,有布币、刀币、圆钱三种;从国别上看,除了燕国自身铸币外,还有赵、魏、韩、周等多国。因而,有关燕国境内钱币的流通,以及涉及到不同类型钱币的相互关系问题时往往众说纷纭。

在钱币流通方面,王毓铨先生最先注意到了刀、布并行问题。张弛先生在此基础上对刀布并行做了进一步的研究。彭信威先生的《中国货币史》第一次将钱币学与货币史统一到一个框架内,探讨了战国时期钱币履行其货币职能的情况。周斌的《春秋战国时期诸侯国间的贸易及货币的流通》对战国货币的跨境流通进行了勾勒,提出了区域货币的概念[1]。陈晓华的《东周列国的铸币单位及比价研究》将各国货币划分为两大铸币系统并对之间的比价进行了探讨[2]。连锐的《战国时期诸侯国铸币及其兑换与结算》提出各国以黄金为本位,以仿铸他国货币为辅的货币兑换方式[3]。张志锋的硕士论文《战国货币列国间流通初探》对战国货币的流通情况进行了概括,提出了货币符号化趋势。王晓博的硕士论文《从货币角度看战国时期商品贸易的发展和繁荣》总结了货币反映出的商品经济繁荣的情况,并分析了其中原因。最近冯括的《燕系方足布产生年代及流通情况考辨》[4]与《燕国圆钱考辨》[5]等文章则对燕国铸行的货币的流通情况进行了较为详细的讨论。此外,还有学者对辽东[6]、赤峰[7]、北京[8]等局地的货币流通或货币经济有所探讨。

然而,前人成果尽管丰富,但多集中于钱币本身的研究,或只局限于燕国的单一货币类型进行研究,或考虑到不同类型货币的并行情况但未对之间的关系加以分析。目前尚未有对燕国境内的钱币的整体流通情况或综合分析燕国本身铸币与他国铸币之间关系的研究。本文拟在以考古发掘资料为主的各类材料的基础上,对刀、布、圆钱三类钱币流通情况进行梳理,综合分析燕国境内的钱币流通情况,以及由此反映出的燕国经济情况,并对各类钱币间的比价作初步探讨。

战国时期是我国历史上经济、政治的重大转折时期,而燕国的统治也使得我国北方在这一时期的商品经济迅速发展壮大起来,极大拉近了与中原地区的差距。而其中货币的流通以及货币经济起到了重要作用。因此,对燕国境内流通钱币的种类、各自的流通范围以及各类钱币间的关系进行梳理、研究,不仅对当时燕国钱币本身的研究有重要作用,对战国时期的货币经济和货币史研究亦有重要价值。同时,如果能厘清战国时期这样历史上经济发展转折时期的货币流通情况,进而从中汲取教训,对现今的经济发展亦有借鉴意义。

二 燕国境内流通钱币的基本构成

(一)刀币

刀币是先秦货币中的一个重要类型,其出土量大,发现较为集中。就燕国境内来看,发现有尖首刀、明刀以及赵国的刀币与中山国的成白刀四类。

尖首刀主要出土于河北北部地区以及北京、天津等地,最北不过张家口至北京北部一带,最东达辽宁凌源地区。在河北北部易县、藁城、保定等地较为集中。从时间上来说,一般学者皆认为尖首刀铸于春秋中晚期,而流通至战国。

关于明刀“明”字的释读,历来众说纷纭,本文为行文方便,依然沿用旧有的“明刀”这一说法。明刀不仅在燕国境内,在整个战国货币中,也算是出土量最多的。燕下都等地的出土量竟已达数万枚[9]。其分布范围也十分广泛,不仅包括燕国全境,山西、山东、河南等地亦多有发现。明刀的铸造时间与型式划分前人都已做了不少探索,综合来看大致可以分为两式,I式是圆折明刀,刀首稍内凹,背文单字较多。II式是方折明刀,刀柄条纹伸入刀身,“明”字较扁,背文多样,有200余种。此外,两式之间尚有一些过渡类型,兼有两者特点。铸造时间上,学界目前一般认为前者铸于战国中期,而后者铸造于战国晚期。从分布范围上来看,I式主要发现于河北北部及北京、天津直至内蒙古赤峰一带,偶见于辽宁等地,但都与II式同出,应是后期流通所致。II式分布范围较广,河北、北京、天津、内蒙、辽宁、吉林皆有所见,且单次出土量往往较大。总的来看,I式的出土量与出土范围,都低于II式。

目前,燕国境内发现的赵国刀币数量上远低于明刀,除燕下都外,赵刀的单次出土大多较少,且集中于河北北部及北京一带,其他地区仅零星可见,种类上,也仅“甘丹”、“白人”两种。因此,可推断当时赵刀在燕国的主要流通区域为河北北部燕赵两国边境附近,且向燕国腹地流通量较少。赵国铸行刀币,一般认为在战国中期[10]。至于这些刀币流入燕国的时间,目前还缺乏可靠的考古依据,只能加以推测。赵国是以布币为主要货币的国家,铸造刀币显然是受到了尖首刀或燕国刀币的影响,用作贸易之用的,因此,其产生不久后就应流入了燕国。而中山国复国之后,由于其与赵国交恶,一定程度上限制了赵刀进入燕国。

三类刀币中,尖首刀的铸行时间最早,而到战国时仍在流通,不过,从考古发现来看,整个战国时期它的流通量是不断萎缩的。可明确断定为战国早期的中山鲜于贵族墓内,随葬的尖首刀少则20余枚,多则千余枚[11]。通过对比,形制与之相符的藁城县[12]、容城县[13]出土的尖首刀窖藏,单次出土量也在百枚或以上。而到了有方折明刀与之共出的战国晚期,在沧县肖家楼出土的万余枚刀币中,仅1枚尖首刀[14]。河北兴隆的明刀窖藏出土后,后期征集到的2356枚刀币中,也只有1枚尖首刀[15]。尖首刀到战国后期流通量如此之少,大概由于首刀铸于春秋中晚期,铸造量较小,早期流通范围受限,故能一次性出土量较大。后期其逐渐被明刀所替代,不再铸造,流通密度自然下降,加之自然损耗,以至于如此少见。

三者从共存情况来看,都有与圆钱等战国末期共存的实例,因此,其流通下限当在秦统一六国时。在少数偏远地区,可能流通至汉初。

至于三者的关系,应当是1:1兑换的。从重量上看,三者一般都在14-18g之间,可见,它们的铸造是有一定标准的。它们已具有货币符号化,即一般价值尺度的职能,而不是单纯的称重货币。而如此多的由同工匠生产出的刀币范,大小深浅肯定不尽相同[16],因而产生了重量上的差异。

综上,战国时期,燕国境内的各类刀币中,先是流行尖首刀。战国中期,燕国开始铸造明刀,这一铸造过程一直持续到战国晚期,期间对明刀本身不断改良,如将圆折改为方折以便于捆扎、将刀柄的条纹伸入刀身以加强整体强度使之不易折断等[17]。到了战国中期至中期晚段,赵国在燕国影响下开始铸造刀币,赵刀也随着两国间贸易而流入燕国,直到燕王喜退守辽东,期间赵刀的流通量在燕国始终不高。到了战国晚期直至燕亡,尖首刀、赵刀的停铸并在流通中损耗,不断为燕国的II式明刀所代替。最终,在刀币这一类型中,II式成为了最为主要的流通类型,占据了刀币市场份额的绝大多数。

此外,燕国境内还发现有小尖首刀和中山国的“成白”刀。然而,这类刀币发现数量很少,出土也很分散,在当时的实际流通中只占流通份额的很小一部分,对当时的货币流通结构影响也非常小,因此对二者的分析此处暂时从略。其具体流通情况还有待于进一步研究。

(二)布币

布币是战国四系钱币中流通最广泛的钱币类型,它在燕国境内的出土量也不少。从外形上来说,都是平首布,主要有尖足布、方足布两类,另有少量作为二者之间过渡型式的类方、类圆足布。在国别上,赵、魏、韩、两周、燕的布币都有发现,币文也较为多样。布币的发展序列,学界目前已基本达成共识,即由空首布发展为平首尖足布再到小方足布。尖足布的铸造时间一般认为始于战国早期,可以分为大小二式。面文均为地名。

燕国境内的这类布币,分布较为广泛,基本遍布燕国全境,但出土总量较少,且多与后期的小方足布同出。单独发现尖足布的仅有:1959年河北蔚县出土“蔺”“离石”类圆足布2枚[18];上世纪70年代河北永定县中学出土尖足布“平周”“平州”“晋阳半”“兹氏半”等两例[19]。因此,可推断尖足布流入燕国的时间不会太早,数量较少的布币也难以在燕国获得广泛认可。因此,多数尖足布可能是与方足布一同流入燕国的,时在战国中期及之后。

此外,三晋两周的小方足布从考古发掘来看在燕国布币的流通中占有相当的比例,尤以河北、北京、辽西、内蒙较为集中。其币文极为丰富,达百余种,一般认为即铸地名。而各类小方足布的面文释读、国属等各家观点不尽相同,不同小布的铸造时间也各有差异,内容纷繁复杂,本文暂不予以讨论。关于其铸造时间,黄锡全先生推定其上限在公元前370年前后[20]。绝大多数三晋两周小方足布铸造于战国中期至晚期。铸造量也逐渐增大,其重量有减轻的趋势。而由于集中于山西省境内、河南沿黄河两岸一带的小方足布铸造地至公元前242年时已基本为秦攻占,因此该类小方足布的铸造时间下限也当在此时[21]。它们在燕国的流通则一直持续至前221年秦统一六国。

到了战国中晚期,燕国在赵国等国的影响下,也开始铸行布币。燕国布币目前公认的一般有8种,分别是:“安阳”“襄(纕)平(坪)”“平(坪)阴”“广()昌”“韩()刀”“右明司镪()”“宜平”[22]以及上世纪90年代发现的“阳平(坪)”[23]。燕国这些小方足布,大小重量上与三晋布币基本相同,不过其有较明显的耸肩和束腰,裆部也较深,与三晋布币区别明显。

从出土范围来看,“右明司镪”出土较少,主要发现于燕下都等地。“宜平”“阳平”传世极少,目前所见仅数枚。“襄平”“平阴”“广昌”“安阳”等布出土都比较多,分布于河北北部至赤峰、辽宁地区,而河北中部如燕下都等地发现较少。其中,“安阳”布在四者中分布最为广泛,河北中部也偶有所见。此外,据考古资料,“襄平”布在辽宁地区的出土尤其集中,数量很大,占出土布币的90%以上[24]。据此,可推断,燕国小方足布中,“安阳”应是较早铸造的,二者的铸造地应当也是在河北北部一带。也正因为“安阳”布铸造较早,后期才能广泛流通到内蒙、辽宁地区。其他布币主要分布于辽宁、赤峰一带,且三者共出情况比较多,故可推断“平阴”“广昌”当在辽宁中、西部地区铸造,“襄平”布则一般认为铸造于今辽阳市。

燕国小方足布的铸造时间,冯括先生根据“燕布外郭转折处存在呈45°决文的现象,与丙型明刀的处理效果一致。而使用有纹背范的燕布均具有背范不挖型腔仅刻画背文及边缘线的特征,这亦在晚期磬折明刀中有所体现”。并结合临淄出土的明刀范,推测燕布的铸造时间当在公元前279年之前。又“右明司镪”主要出于河北新城、易县一带[25],若其铸造于燕下都,那么它的铸造时间就不会晚于“燕赵易土”的公元前247年。而“襄平”等布根据其分布,他们的铸造时间应该已到了战国末期。

综上,布币进入燕国应在尖足布铸行后不久,但其间流通量很小。到了战国中期以后,大量的三晋两周小方足布夹杂部分尖足布开始大量地进入燕国境内参与流通。战国晚期,燕国在赵等布币国家影响下,开始铸行“右明司镪”“安阳”两种布币,不过铸造量不是很大。随后安阳布开始广泛流通于燕国境内。战国末期,燕国东拓辽东,在辽西、辽阳等地大量铸行“襄平”“平阴”等布,并在一定程度上代替了三晋布币的流通,致使战国末期至秦期间,燕国小方足布占据了布币流通的主体。

(三)圆钱

圆钱,亦有学者称圜钱。燕国的这类钱币皆为方孔,已合后世“天圆地方”的内涵,因此这里统称为圆钱。它是燕国后期流通货币的主要类型之一,这点已基本成为学界共识。从种类上说,目前见有“明刀”(为与燕明刀刀币相区别,本文所称“明刀”为圆钱时加双引号)、“明”“一刀”三种。前人对这三种圆钱的面文考订亦有释“明”为“易”“匽”者,“刀”亦有释为“化”“货”者,还可进一步商榷。这里仅就其流通情况加以探讨。

关于燕国圆钱铸造时间的探讨,史载“二十九年,秦攻拔我蓟,燕王亡,徙居辽东。”[32]再结合其出土位置,朱活先生据此提出始自燕王喜在位至退保辽东期间后,目前学界已普遍认同其始铸自战国末年。而三种钱币的铸造先后问题,仍有不同观点。朱活先生认为“一刀”是燕王喜退保辽东时的铸币,而“明化”在此前稍早[33]。石永士、王素芳[34]、黄锡全[35]等先生认为二者皆铸于燕王喜退居辽东之后。而近来冯括先生根据二者所受影响来源的不同,认为“一刀的出现应不早于秦统一战争时期,即公元前230 年左右。”而“‘明刀’圆钱最可能产生于燕迁辽东后,即公元前226年之后”。也即“一刀”的出现先于“明刀”[36]。近来,又有学者提出,“一刀”钱的铸行和改革是需要一定时间的,且辽西、内蒙亦有分布,而在燕王喜退守辽东至燕国灭亡仅四年间,不足以有如此的产量[37]。笔者认为,“一刀”钱中,最重可达近4g,这类厚重的初铸币,可能确是燕王退守辽东前就已经铸行了。史载“秦兵临易水,祸且至燕。”[38]此时当是燕王喜二十九年前不久。燕国可能正是由于感受到了秦国强大的军事压力,才开始在辽东推行圆钱以筹措军费应对的,但此间的数量应当非常之少。后期常见的2g以下的“一刀”,还应归为燕王喜退守辽东后铸造的。

其流通下限,由于在赤峰新窝铺[39]、集安麻线沟[40]等地出土时共存有秦、汉半两或五铢钱,因而可断定圆钱基本流通至西安初年。从出土地点看地点多在内蒙、吉林、辽宁中北部等,因而秦汉时圆钱的流通已仅限于东北边疆地区了。

关于三者的关系历来有不同观点,而对面文释读的不同很大程度影响了对其相互关系的判断。早期学者往往套用齐国圆钱的制度而认为三者存在三等制的关系,且如许多旧谱释“”为四,这样就推导出三者价值是1:2:4的关系。彭信威先生认为“三种钱不是同时铸造的,甚至不一定是同一货币体系的三个环节”[41]。朱活先生认为三者是自“明”产生后“先后铸行而产生的减重现象”[42]。刘兴林先生认为“明刀”是“明”的减重品,二者与“一刀”构成二等币制,兑换比例约为3:7[43]。冯括先生根据“明刀”与“一刀”间不共出的现象及二者的形制分析,认为燕国圆钱间不存在等制关系。“明刀与一刀很可能是受不同文化影响产生的两个不同的脉络,更不存在所谓‘嬗变’关系”[44]。

冯括先生的看法很有见地,燕政府铸造“明刀”与“一刀”时,很可能没有预设二者会以何种关系流通。然而,在实际流通中,无论二者是否存在等制关系,都会按一定比例进行折算。目前还没有有力证据表明二者具体比例,现只能加以推测。

随着钱币需求的扩大,铸币机构则不再改刻旧有刀币范,而是重新规模铸造新币,此时依照之前“明”的形制,将“”改为刀字,以说明“明刀”圆钱与明刀价值上的相等。从大小和重量上来说,“明”的重量一般在4g以上,大小在28mm左右。“明刀”重量在2.3-4g左右,平均在3-3.5g左右,大小在25-27mm间,二者之前相差不多。结合“明刀”的出土地点,可推断“明刀”钱为“明”的代替品。即“明”与“明化”大小重量上虽略有差异,但二者在职能上是相同的,在价值上也是1:1的关系。

也正因如此,二者其流通范围有一定局限性。而后来随着圆钱的流通越来越普遍,燕国又铸造了“一刀”钱。由于存在铸造上的时间差和投放对象的差异,造成了如今二者存在不共出的现象。但随着“明化”钱流通范围的不断扩大,其出土范围也扩大开来。

对于“一刀”钱,由于燕国境内各地均有大规模出土,可以断定它是一种普遍流通的货币。然而“一刀”钱最重不过2g,一般只有1.5g左右,直径一般也不超过20mm,又由于本身含铅量高,因而其本身价值定然在“明”“明刀”之下。单纯从重量上推断,其与前两者的价值比例当在1:2至1:3之间,考虑到“一刀”钱的含铜量低于前两者[47],根据劣币驱逐良币的货币流通原理,“一刀”与前两者的比例当在1:2左右,这样燕国发行这种新型货币才能聚敛财富,才有意义。而即使“一刀”的实际价值略低于此,民间为方便兑换也基本会采纳。综上,推测“明”“明刀”“一刀”的兑换比例大致为2:2:1。

三 燕国境内货币流通的结构变化及变化趋势

(一)货币流通结构的变化

货币流通结构的定义不同情况下有所差别,这里只考察现金的流通结构,即流通钱币的构成种类及各自所占比例的变化情况。

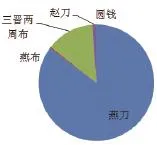

燕国货币的流通结构在时间和空间两个维度均存在差异。根据出土材料,笔者分别对易县燕下都和辽东半岛地区出土钱币的情况作了统计(见表1、表2),其中辽东半岛地区只统计了共出有圆钱且数量较为明确的部分。关于燕下都,据《史记·赵世家》记载,赵孝成王“十九年(前247年),赵与燕易土。以龙兑、汾门、临乐与燕;燕以葛、武阳、平舒与赵。”[48]其中的武阳,一般认为即今河北易县一带,据此可推断燕下都的这些钱币的流通至此之后基本不再受燕国直接影响。而辽东半岛的这些窖藏,基本可以反映战国末期当地的流通状况。根据图表,燕下都的钱币构成,刀币占了绝大多数,可见这一时期当地的货币流通,依然以刀币为主。其次是各类三晋、两周的布币。而由于圆钱只出土一枚,可见其在流通中的影响微乎其微。在辽东半岛的货币构成中,圆钱占据了几乎半壁,其次是布币,而刀币的出土量大幅度萎缩。可见,圆钱在后期的增长大幅压缩了刀币与布币的流通空间。此外,根据燕国刀币单独出土的情况相对共存出土为少,且燕布晚出与刀币这两点,冯括先生推测战国末期燕国境内“‘刀布并行’ 的同时,铸币业或出现萎缩,而明刀可能在部分地区正处于退出市场阶段,其使用已减少甚至停止。”[49]从现有出土来看,辽宁、吉林等部分地方尚有与半两乃至五铢共存出土的刀币,因而刀币的使用应该持续到了汉初,但其使用量大幅减少应该是比较明确的了。

表1 辽东半岛钱币共存数据简表 (枚)

表2 燕下都钱币共存数据简表 (枚)

1-2 共存比例图

2-2 共存比例图

根据前面的分析,战国时期燕国境内的货币流通结构是随时间不断变化的,且幅度较大。所流通的钱币早期是以刀币(主要是尖首刀)为主,可能参有极少量的尖足布币。中期开始燕国大量铸造I式明刀。中期晚段,赵国和中山国的刀币也进入燕国境内。同时,有大量三晋两周的布币涌入,这一时期是布币在燕国的扩张阶段,燕国正式发展为刀布并行流通区域。到了战国晚期,燕国继续铸造刀币,同时大量铸造小方足布,使得燕国小布逐渐取代三晋小布的流通份额。末期又铸造了大量的“一刀”钱。总的来说,其货币总量是不断上升的,且从出土数量上看,越到后期,钱币出土量越大,说明其增发速度越快。

(二)货币流通的特点与变化趋势

根据前面的分析,总结燕国钱币的流通情况特点如下:1.钱币种类多样,构成复杂。战国四大货币体系中,有刀币、布币、圆钱三种在燕国流通;赵、魏、韩、两周、中山及燕国的自铸货币都有发现。此外,各国的尖足布、小方足布种类繁多,明刀的幕文也十分多样。2.地域性差异明显。在河北中、北部及京津地区,出土钱币以刀币、布币为多,圆钱较少见。而辽西、内蒙等地,三者较为均匀,未见明显的差异。而辽东地区,从共存出土的情况看,刀币一般较少,而圆钱占了多数。在燕国境内的钱币流通上,有一个从南到北、自西向东刀币流通逐渐减少,而圆钱流通逐渐增多的趋势。而这一趋势,和燕国后期的势力范围的变化,有着密不可分的联系。3.货币结构不稳定。由于各类钱币流入的时期不同,燕国自身也不同时期铸造了多种钱币,因而每种钱币的铸造时长有限,种类时常变化,造成了整个战国时期钱币的流通始终处于新旧交替的状态,各类钱币在不同时期的市场占有率大不相同,共同特征是初期铸造量较大,而后在流通中不断损耗,呈现出高开低走的态势。

此外,此时的燕国钱币流通有两个趋势,一是刀币的流通份额逐渐被布币所取代,而布币的又逐渐被圆钱所取代。钱币的代谢不外乎两种途径,一种是不加干涉,使之在流通中自然损耗,一种是人为的收兑、损毁旧币。而青铜铸币自然损耗周期长,鉴于战国晚期至末期货币结构的变化速度,当时显然出现了第二种情况。从刀币的持续流通来看,政府应当没有宣布其作废,而是通过后铸钱币的减重进而确定不同类型钱币与之的兑换比例关系,来使刀币或布币自身的价值超过其标定价值。这样就会诱使民众自发的减少、乃至熔铸它们。如在瓦房店凤鸣岛的战国末期窖藏中就发现了由布币裁剪而成,仍留有残存文字的圆钱[50],这是后期布币贬值的表现。

二是战国晚期开始外国钱币的流通份额逐渐被本国钱币所取代。这一趋势开始于燕国本国布币的大量铸造。关于燕国最先铸造的布币,一般认为是“右明司镪”与“安阳”这两种,而“右明”学界基本认为其是燕国钱币的铸造机构,“右”字的含义与明刀背文的“右”字含义相同。这样就是唯一的不以地名命名的燕布币,再加之其只在易县燕下都及附近发现,故可以认为它是燕国布币铸造的发端。而燕国铸行布币的原因,传统观点认为是为了便于与布币区的国家进行贸易[51]。近来冯括先生提出了另一种可能,认为燕国是在三晋布币大量流入国内,“外币驱除本币”的情况下被动铸造的,其主要用于国内流通[52]。笔者认为,两种可能兼而有之。何琳仪先生对燕国铸行的布币面文上地点进行了详细的考释,认为“平阴”“安阳”“韩刀”“广昌”等布币的位置皆在燕赵边境附近[53],然而除“安阳”分布广泛外,其他布币多出于辽宁等地,与币文即铸地的规律不符。而这其中“安阳”是其中首先铸造的地名布,也是燕赵两国唯一重名的布币。因此可以推断,燕国在铸“安阳”时是考虑到与赵国的贸易的,但也不能排除燕国曾一度占领安阳的可能性。而其他后期铸造的布币,多发现于燕国腹地却沿用两国边境的地名,则很可能是想藉此替代通过燕赵的边境贸易而进入燕国的三晋布币。而这一做法的直接目的,则是燕国欲加强对国内货币的控制。

四 三类钱币流通中的比价与兑换

(一)刀布并行与刀、布币的兑换

燕国境内同时流通刀币与布币,是刀布并行区域。这一现象是随着刀、布币流通范围的扩大而产生的。早期著作只单言刀或布,而《荀子》一书中则多次刀布并提,如“县鄙将轻田野之税,省刀布之敛。”“厚刀布之敛,夺之以财。”“余刀布,有囷窌。”等等[54]。最早关注到刀布并行现象的是王毓铨先生[55]。之后,张弛先生在此基础上,从产生时间、分期、成因、意义四个方面对其进行了分析[56]。近些年来,陈隆文先生进一步提出了复合货币区的概念,扩大了研究范围,并对考古发现中刀布的共存现象进行了统计,分析了二者并行流通的具体范围[57]。据此,布币在燕国的流通是相当充分、普遍的。而并行流通的起始时间,即尖足小布刚刚进入战国的时期,也就是战国早期或偏晚。而燕国境内各地开始并行流通的时间也是不同的,期间应当经历了一个布币逐渐向东北方向渗透的过程。

刀币混用虽如此普遍,但从出土情况来看,二者往往是分别捆扎、存放,因此,二者可能是分类流通使用的[58]。然而,二者在兑换时必然存在一定依据,才能在流通中共存。有学者提出是以黄金作为不同货币间的一般等价物[59],但就目前的材料而言,尚无法得出两者的具体关系,只能加以推测。刀币、布币都已是符号化的货币[60],虽然同类货币的大小重量上有所差别,但在流通时,同一级别的刀币或布币的价值是相同的。但在刀与布的兑换中,因为各自的流通体系不同,因此至少在战国晚期燕国小方足布出现以前,二者可能主要依赖于称重兑换。但从重量上看,小布的重量平均在6g左右,燕国刀币的重量一般在13-18g之间,因此也不能排除当时存在按重量而产生的大约2-3:1的默认比例这样一种可能。战国晚期,燕国开始主要布币,这样政府应该会为刀、布制定出一个规范化的比例以便于进一步流通,此时可能就沿用了2-3:1这一比例。而从布币对刀币的冲击来看,刀币的比价可能低至1:2左右。

(二)圆钱与刀币、布币的关系

“明刀”“一刀”由于有“刀”(或称“化”)字,一般认为是与明刀相兑换的[61]。此外,前文述及,燕国铸造“明”“明刀”名义上是与明刀刀币对等使用的。但前两者重量上与刀币来说相差甚远,是明显的不足值货币。因此,在其投入市场后不久,必然会大幅贬值。据此,“一刀”与刀币的兑换关系也不能据此推断。

就目前的资料,尚无明确证据表明圆钱与刀布具体的兑换比价。从重量上看,尖足与小方足布重6g左右,早期圆钱重2-2.5g,二者比重为2-3:1左右。前文述及,刀币与布币比重也在2-3:1之间。因此,不排除三者之间在战国末期有固定等制的可能。考虑到后期“一刀”的大范围普及、流通和对刀、布币的冲击,其与刀币、布币的比价一定是超过自身价值的。所以,单纯从重量上推断的话,实际流通中圆钱与布币比价约1:2,与刀币比价约1:4的可能性是存在的。此外,由于“一刀”钱铸造恶劣,且后期不断减重,甚至不能排除后期直接称重兑换的可能性。

五 结语

燕国境内出土的种类丰富、数量巨大的各类钱币,是燕国较为发达的货币经济的直接反映。大量他国布币、刀币的出土,反映了燕国对外贸易的兴盛。《史记·货殖列传》记载:“(燕)有鱼、盐、枣、栗之饶”[62]。战国策也说“枣柔之实,足食民矣”[63]。这些特点对中原地区纯农耕的经济形态形成一定的互补,因而在边境贸易中可以有大量的特产出口,造成了大量他国钱币的流入。燕长城附近的赤峰等地出土有大量钱币,有的钱币甚至出土于长城以北,这不仅是赤峰等边境地区货币经济发展的表现,更可能是与东胡等少数民族的贸易交换所致。此外,朝鲜等地也发现有大量燕国钱币,这正是燕国“东绾秽貉、朝鲜、真番之利”[64]的表现。

然而,燕国钱币的流通结构却不稳定,尤其是战国后期表现得更为频繁和明显。新流入或发行的钱币与之前钱币的比价往往倾向于前者,导致了币值的波动,影响了经济的稳定。这一方面由于边境贸易的发展大量外币流入,另一方面是由于列国间的争斗造成的。由于后期受战争影响经济势必遭受打击,燕国不得不通过减重、加铅等手段新发按官方比价不足值的钱币以使流通中的货币贬值来筹措资金。而百姓受战乱与钱币币值波动的影响,大量储藏货币,使得实际流通的货币量减少,而官方为弥补这一差值而进一步增发货币。此时,当同一单位货币的平均流通次数不变时,市场商品总价就开始上升,货币进一步贬值,如此恶性循环。

因此,燕国后期的钱币量的激增,不是货币经济的发展,反而是劣币横行、经济衰退的反映。这之中蕴含了金属铸币向价值符号方向演变的趋势与战乱之中对货币实际价值的重视间的矛盾。在这种情况下,货币流通手段的职能日益减弱而贮藏手段的职能不断加强。从这点上来看,秦统一币制,对燕国故地来说,其主要意义不在于便于钱币的流通,而是钱币币值的稳定。为后世秦汉时期的货币经济发展,奠定了良好的基础。

也应看到,这种货币流通结构的变化,还是以刀币为代表的渔猎文明与以布币为代表的传统农耕文明间相交融且前者不断为后者所同化这一过程的结果。而战国末期燕国铸行圆钱的行为既是上述这一趋势的延续,也是各国货币共同向方孔圆钱这一便捷形制演变的趋势的表现。

可以说,正是因为燕国兼收并蓄的货币政策,加强了其与中原地区的交流,在短时间内促进了其商品经济的繁荣和周边贸易的兴盛,但也正是这种长期多样、混乱的货币制度导致了其货币经济的脆弱。在战国后期战乱频繁的情况下,燕国的经济迅速衰退下去。

燕国的钱币流通状况史不足征,这里只能通过考古上的出土情况对当时的钱币流通做一初步探索,尤其是各类钱币的流通量、不同时期的比价等问题尚存在许多不确定性。要完整呈现当时的整个货币经济,则还要将金、石、珠、玉等其他类型的货币的使用情况以及与金属铸币的关系作整体研究。而这一问题的解决,还有待于日后有关文献与实物资料的进一步丰富。

注释:

[1] 周斌:《春秋战国时期诸侯国间的贸易及货币的流通》,《首都师范大学学报(社会科学版)》,1993年第2期。

[2] 陈晓华:《东周列国的铸币单位及比价研究》,《人文杂志》,1993年第5期。

[3] 连锐:《战国时期诸侯国铸币及其兑换与结算》,《漯河职业技术学院学报》,2012年第1期。

[4][49][52]冯括:《燕系方足布产生年代及流通情况考辨》,《中国钱币》,2015年第5期。

[5][36][44][46]冯括:《燕国圆钱考辨》,《中国钱币》,2014年第4期。

[6] 刘子敏:《战国时期燕国在辽东地区的货币经济》,《松辽学刊(社会科学版)》,1992年第4期。

[7] 周锦章:《战国时期赤峰地区的货币流通》,《内蒙古金融》2002年s1期。

[8] 马保春、秦学:《新中国成立以来北京出土先秦货币的地理学考察》,《史苑撷萃:纪念北京史研究会成立三十周年文集》,2001年。

[9][29]河北省文物研究所:《东周燕下都货币聚珍》,文物出版社.1996年;2。

[10] 黄锡全:《先秦货币通论》,紫禁城出版社.2001年;222。

[11] 陈应祺:《中山国灵寿城址出土货币研究》,《中国钱币》,1995年第2期;12-13。

[12] 高英民:《河北藁城出土尖首刀》,《中国钱币》1987年第3期;17-19。

[13] 孙继安:《河北容城县发现的四批燕国货币》,《文物春秋》1992年第1期;81-82。

[14] 天津市文物管理处:《河北沧县肖家楼出土的刀币》,《考古》1973年第1期;35。

[15] 张双峰:《河北兴隆发现窖藏明刀币》,《文物春秋》1985年第6期;89-92。

[16] 河北省文物研究所:《东周燕下都货币聚珍》,文物出版社,1996年;308。

[17][56]张弛:《中国刀币汇考》,河北人民出版社,1997年;150。

[18] 朱活:《古钱新探》,齐鲁书社,1984年;78 。

[19] 汪庆正主编:《中国历代货币大系•先秦卷》,上海人民出版社.1984年;1146。

[20] 黄锡全:《先秦货币通论》,紫禁城出版社,2001年;171。

[21] 吴良宝:《中国东周时期金属货币研究》,社会科学文献出版社,2005年;204。

[22][53]何琳仪:《燕国布币考》,《中国钱币》,1992年第2期;6-11。

[23] 程纪中:《燕布四珍》,《中国钱币》,1992年第4期;44。

[24] 刘俊勇:《大连通史》(古代卷)第四章,人民出版社,2007年;172。

[25] 王一新:《右明新货小布之再现》,《中国钱币》1984年第3期;29。

[26] 王嗣洲、孙德源、赵华:《辽宁庄河市近年出土的战国货币》,《文物》1994年第6期;76-80。

[27][50]王嗣洲:《辽宁瓦房店市凤鸣岛出土战国货币》,《北方文物》1988年4期;29-31。

[28] 铁岭市博物馆:《辽宁铁岭邱家台发现窖藏钱币》,《考古》1992年第4期;310-314、303。

[30] 朱活:《古钱新探》,齐鲁书社,1984年;100、164。

[31] 《解放以后十五年来的朝鲜考古学》,《考古》1962年第7期;390。

[32][38]司马迁:《史记.燕召公世家》,中华书局,1982年;1561。

[33] 朱活:《古钱新探》,齐鲁书社.1984年;165。

[34] 石永士、王素芳:《燕国货币的发现与研究》,《中国钱币论文集(第二辑)》,中国金融出版社,1992年;64。

[35] 黄锡全:《先秦货币通论》,紫禁城出版社,2001年;322。

[37] 姜力华:《燕国“一化”圆钱考》,《中国钱币》2016年第2期;3-4。

[39] 项春松:《内蒙古赤峰地区发现的战国货币》,《考古》1984年第2期;138-142。

[40] 古兵:《吉林辑安历年出土的古代货币》,《考古》1964年第2期;83-85。

[41] 彭信威:《中国货币史》,上海人民出版社,2015年;58 。

[42] 朱活:《古钱新探》,齐鲁书社,1984年;164。

[43] 刘兴林:《燕齐圆钱的比较研究》,《江苏钱币》2007年第4期;7。

[45] (清)鲍康编:《观古阁泉说》,中国钱币文献丛书第15辑观古阁丛刻九种,上海古籍出版社,1992年;25。

[47] 周卫荣:《中国古代钱币合金成分研究》,中华书局. 2004年;30。

[48] 司马迁:《史记·赵世家》,中华书局,1974年。

[51] 石永士、王素芳:《燕国货币概述》,《文物春秋》,1990年第2期;55。

[54] 《荀子》,中华书局,2011年。

[55] 王毓铨:《中国古代货币的起源和发展》,中国社会科学出版社,1990年;111-115。

[57] 陈隆文:《春秋战国货币地理研究》,人民出版社,2006年;204-217。

[58] 张弛:《论先秦刀布币并行流通现象的产生与发展》,《中国钱币》,1997年第4期;40。

[59] 连锐:《战国时期诸候国铸币及其兑换与结算》,《漯河职业技术学院学报》,2012年第1期;79。

[60] 张志锋:《战国货币列国间流通初探》,河北师范大学,2011年。

[61] 蔡运章:《战国圜钱概论》,《中国钱币论文集》第四辑,2002年。

[62][64]司马迁:《史记·货殖列传》,中华书局,1982年。

[63] 刘向等:《战国策·燕策一》,上海古籍出版社,1995。

(本文系辽宁省大学生创新训练项目——战国时期燕国境内钱币的流通情况研究(项目编号201610165048)及辽宁省大学生校外实践教育基地——辽海考古实践教育基地(基地编号10165201502)项目成果。)

(责任编辑 于 放)