社区空间治理的街区化网络布局重构

2017-09-12王爱国

王爱国

(1.中共重庆市委党校, 重庆 400041; 2.重庆国土资源可持续发展与创新研究会, 重庆 400042)

社区空间治理的街区化网络布局重构

王爱国1,2

(1.中共重庆市委党校, 重庆 400041; 2.重庆国土资源可持续发展与创新研究会, 重庆 400042)

通过构建城市社区发展质量指标体系,并运用熵权TOPSIS法建立的城市社区发展质量指数模型计算表明,社区发展质量越高,其路网密度等正向指标值也较大,D社区指数值最低。运用Moran’s I指数法对D社区进行交通流量分析发现,社区周边道路交通状态的时空聚集程度高,居民刚性通勤通学出行量大。应用GIS空间叠加分析对D社区周边道路组织系统进行街区化网络布局重构,形成更合理的小尺度街区,有利于提升社区发展质量和空间治理水平。最后,提出社区发展质量分析—周边交通流量分析—街区化网络布局重构的城市社区空间治理街区化重构路径,并提出四类社区因地制宜的街区化措施和城市社区治理街区化五方面的实现机制。

社区;空间治理;街区;熵权TOPSIS法;Moran’s I;空间叠加

党的十八届三中全会提出了推进国家治理体系和治理能力现代化的要求,加强城市社区空间治理也是其题中应有之义。城市社区空间治理既包括社会活动公共物理场所的治理,也包含人际交往和谐程度等社会意涵的治理,而前者是城市空间治理的基础。《中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(下文简称《意见》)指出,“加强街区的规划和建设……新建住宅要推广街区制……已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开”;《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》也指出,未来我国城市要“优化街区路网结构……提升城市道路网络密度”。由此可知,推行街区制很大程度上就是为了解决我国多数大中城市普遍存在的交通拥堵问题,减小街区尺度,提高路网密度,方便市民出行,增加交往空间,践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,创造更加宜居、更具活力的城市社区新常态。因此,“街区化”的城市社区空间治理模式亟须尽快研究和完善。

一、学理研究:研究背景及理论梳理

(一)国外街区化的学术研究

街区制最早起源于公元前440年古希腊的米利都。19世纪末,霍华德提出的“花园城市”开启了现代城市街区制度的研究。L.柯布西耶提出了街距400 m的巨大尺度街区构想,与C.佩里的“邻里单位”尺度大致相当;而J.C.芒福汀则认为可持续发展的街区尺度应该为70 m×70 m至100 m×100 m[1],新都市主义学派也极力提倡建设这种较小尺度的街区。至于影响街区尺度的原因,J.雅各布斯看重城市居民生活舒适性和需求多样性[2],紧缩城市理论更注重街区的经济可行性、宜居性和社会公平[3],精明增长理论则重视居住与商业及公共服务设施混合布置[4],从而也建议减小街区尺度。国际现代建筑协会(CIAM)于1933年制定的《雅典宪章》提出了居住、工作、游憩和交通等城市四大功能分区,虽然有利于提升机动车的交通效率,但各分区之间却被道路所分割,使得不同分区的居民交流机会大幅降低。L.柯布西耶认为,巨大尺度的街区之间应由汽车相连接;而新都市主义则重视步行和公共交通的通达性[5],认为适合步行的小尺度街区更具城市活力、更人性化[7]。很多学者认为封闭社区降低了社会阶层流动与融合的可能性[8],竭力主张城市中不同阶级和人群混合居住[9];另有部分学者认为混居政策并不能切实帮助弱势群体[10],且交通拥堵与封闭小区也无直接关系,而与宏观的城市规划系统关系更为密切[11]。

(二)国内街区化的研究动态

从国内来看,始于汉代的里坊制度是我国古代城市街区建设的主要形式。吴良镛、俞孔坚、杨德昭等分别从住区规划与改造的人居环境、人地生态系统协调、未来新社区(即街区制社区)的设计规范等角度开启了国内街区制研究的繁荣时代。解放初期,我国政府为改善城市职工住宿条件,借鉴前苏联的扩大街坊和西方的邻里单位思想建设了大量的“单位大院”和“工人新村”,后者即现今国内普遍存在的居住小区。历史文化街区保护方面,学界多以活化历史空间和街区产业经济再生为其首要目标,而是否便于居民生活则居于次要地位[12]。近年来,街区化研究成果大量涌现。学界普遍认为,街区制改革要于法有据[13],有效实现私权与公权之间的利益平衡[14]。部分学者研究了我国城市街区的适宜尺度[15],归纳了“传统小尺度街区—大尺度街区—回归小尺度街区”的历史演化规律[16],并认为推行街区制可以实现道路交通资源在供给分配层面的再优化[17],能有效分散过境交通[18],有利于为居民开展各类交往活动提供可达性与系统性兼备的居住空间[19]。在街区制的实现路径方面,学者们认为推广街区制应遵循因地制宜、统筹兼顾等原则[20],短期需要构建利益协调机制,长期则要完善制度体系建设[21]。

(三)基础理论梳理

1.均衡公共空间理念

空间是附着于地表的特殊资源,一旦被某个主体占用就难以变更。过去由于国家对社区空间发展的偏向性调控,导致社区空间发展失衡,居民空间选择权利受限[22]。当前我国城市中普遍存在的封闭居住小区和四面围合的单位大院成为主流,与人口流动加速和社会不安全感上升有关,同时也是物权观念与社区自治观念渐入人心的标志[23],但它阻隔了掌握不同量空间与社会资源人群之间的流动。推行街区制将实现公共空间资源的均衡化与对公共、集体与私人物权的充分保护。

2.空间治理理论

空间治理是对空间资源、要素的使用、收益、分配的系统协调过程,而且要充分体现政府、市场和居民多元权利主体的利益诉求。在城市地域内,缓解交通拥堵等“城市病”成为空间治理的主要目标之一,运用规划等手段调整城市内部空间布局[24],促使各类空间资源要素能在城市内甚至更大区域空间合理布局与重新分配。

3.空间经济学理论

空间经济学主要依据时间、层次、传统三维空间相互转化原理,基于社区所处区位,研究经济发展规律、预测发展趋向、调整空间结构和布局,从而获取规模经济效益和可持续发展[25]。结合研究对象实际情况,笔者秉承创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,构建多层次指数模型并评价城市社区发展质量,重点分析社区周边交通流量的时空间分布,进而结合地理设计理论探讨城市社区街区化主要限制因素及其布局,最后进行街区化重构。

城市街区研究经过学术界的传承与发展,很多研究见解独到,但受制于不同地区城市空间治理实践土壤的差异性,学界对我国本轮的城市社区的街区化研究尚处于起步阶段,相关研究成果不多,其重构路径和实现机制远未形成共识。本文以重庆市主城区的成熟社区为例开展研究,探索我国城市社区街区化空间治理的重构路径与实现机制。

二、路径研究:城市社区治理的街区化空间重构

(一)城市社区发展质量指标体系

基于均衡公共空间理念和空间治理理论,并结合研究对象城市现状和借鉴大量文献资料及相关专家意见,经过Delphi法的多轮函询和反复甄别后,笔者认为城市社区发展质量评价应该包括政府因素、市场状况和居民感受3个维度的目标层,每个维度下又分别包含了4个核心指标层(见表1)。由此构建的城市社区发展质量评价的指标体系中,街区尺度、恩格尔系数和安全保障度是负向指标,其他指标均为正向指标。本文选择重庆市主城区6个社区为样本对象采集指标数据。

表1 城市社区发展质量指标体系

(二)城市社区发展质量指数模型及运算

本部分基于空间经济学理论,运用熵权TOPSIS分析方法建立城市社区发展质量指数模型。然后将各样本社区收集和监测数据按照指标体系代入模型,根据赋值标准计算其发展质量指数并排序,从而找出主要制约因素,用以指导和选择需要实行街区化的社区。

1.熵权TOPSIS法模型构建

熵权TOPSIS法的原理是,基于指标体系传输出来的信息熵值客观确定权重,指标熵值越大,传输和包含的信息量就越小,其权重也就越小,反之权重越大,从而避免了权重确定过于主观的弊端。然后,按照评价对象接近理想目标的程度大小对评价对象集合进行优劣等级评价和排序[26]。该方法的特点是原理直观,对样本量要求较小。评价模型如下:

假设以n项指标对m个社区的质量进行评价,其指标值为xij,i=1,2,3,…,m;j=1,2,3,…,n。

首先是各项指标的归一化处理,其中正向指标直接计算,负向指标先取倒数再计算:

(1)

然后,计算第j个指标的熵值:

(2)

其指标差异度为:

θj=1-Hj/lnm

(3)

熵权:

(4)

确定正理想解:

(5)

负理想解:

(6)

计算各城市社区发展质量指数,并从大到小排序,筛选质量较差的社区。

(7)

按Cj结果由大到小排列评价对象,Cj越大说明该社区质量越好,排名越靠前。

2.评价结果

将重庆市6个社区的数据代入式(1)—式(7)获取评价结果。其中,利用式(4)可求得政府因素、市场状况和居民感受三个维度的熵权权重分别是0.180、0.672、0.148,其中市场状况的权重最大,远超过其余两个维度。这也充分说明了商业活动在社区质量方面的重要性,评价结果偏低的社区亟须通过城市社区的街区化改造提升市场活跃水平。

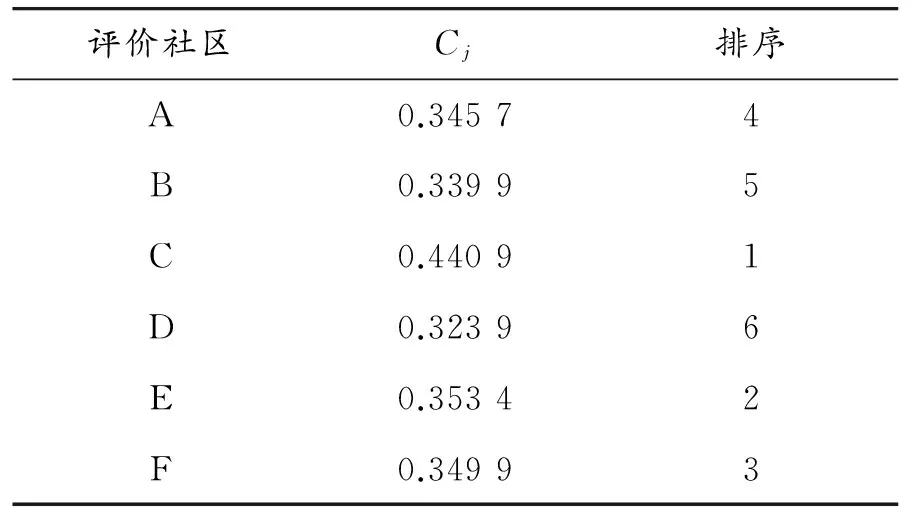

由表2可知,所选择的6个社区中,C社区发展质量指数最大,D社区偏小,说明C社区发展质量最好,D社区较差,后者需要通过街区化改造提升社区质量。将社区发展质量指数与部分二级指标原始值对照发现,质量越高的社区,其路网密度、基准地价等正向指标值也越大,街区尺度等负向指标值则偏小。因此,在城市原有社区进行街区制改造时,应通过增加路网密度和通达性,缩小街区尺度,进一步提升社区空间治理水平和市场活跃度。

表2 城市社区发展质量指数评价结果及排序

(三)城市社区交通流量分析

高德数据监测发现,D社区周边城市主干道和部分次干道,在工作日的早、晚高峰时段均易形成堵车。基于空间经济学的理论支撑,笔者以D社区为研究对象,对其进行周边道路顺时针交通流量分析,并应用Moran’s I指数分析方法,研究该“拥堵型”社区单元主要交通道路的网络格局与聚集规律,为该社区街区化的路口选择与道路疏解选线提供基础。

1. Moran’s I指数分析法

Moran’s I指数分析法基于地理空间自相关理论,多用于空间特征分析。本文尝试在此基础上引入时间维度,定义特定空间对象在某一时刻的交通流量状态为时空对象,形成改进的全局Moran’s I城市社区道路交通流量时空分析方法[27]。本文定义y(p,i)为p观测点(C社区周边划分为4个观测路段)q时段(选取工作日的5个时间段:早晨6:00—9:00,上午9:01—12:00,中午12:01—15:00,下午15:01—18:00,傍晚18:01—21:00)的车流量(以各路段每个时间段内10分钟的车流量测算,一周内持续观测5天),用以计算全局时空Moran’s I指数。

(8)

2.指数分布及其原因

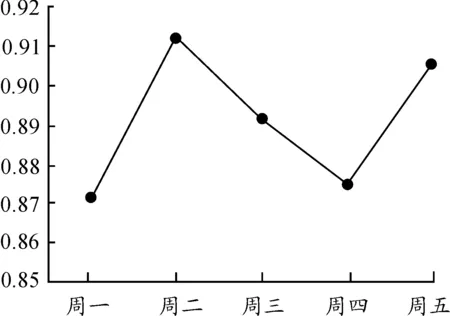

全局时空Moran’s I指数的取值在[-1,1]范围内,主要通过全局时空指标的自相关性测度全体研究对象的总体特征。指数落在(0,1]内,表明全体时空对象呈正相关,且越趋近于1,正相关性就越大;指数在[-1,0)内则表明呈负相关,且越趋近于-1,负相关性就越大;若其值为0,则表明不相关。图1为2017年5月8—12日D社区周边道路交通全局时空Moran’s I指数的周分布情况。由式(8)计算得知,D社区周边路段工作日全局时空Moran’s I指数均大于0.8,各路段交通量具有明显的正相关性,其状态主要为波动型时空高度聚集特性,呈现N型曲线趋势。具体变化趋势为:周二、周五全局时空Moran’s I指数较高,均大于0.9,而周一、周四全局时空Moran’s I指数较低,周三居中,表明D社区周边道路交通状态的时空聚集程度高,且日际间变化较小。原因主要是社区周边及相近区域居民的刚性通勤通学出行量大,且出行行为在时空上呈现出较强的分散性和随机性特征。

(四)城市社区空间治理的街区化网络布局重构

基于地理设计理念,通过对D社区周边地形地貌、基础设施配套、建设格局及道路系统等的空间格局的实地勘察考量,应用GIS空间叠加分析对社区周边道路组织系统进行网络化重构。

图1 D社区周边道路交通全局时空Moran’s I指数(2017年5月8—12日)

1.研究区概况

D社区位于重庆市主城区,辖区面积0.38 km2,常驻人口7 980人(2016年),人均住宅面积约20 m2。根据中国城市地价动态监测网数据显示,该社区主要为Ⅳ级住宅用地,基准地价为1 530元/m2。社区所处地区恩格尔系数(2016年)为30.4%,低于全市平均水平(32.4%)。周边生活类商店门面数量超过400家,商业活跃度较高。如图2所示,较粗虚线围合地域为社区辖区,细虚线内为一学校,拥有A、B两个校区,二者中间有市政道路b分割,社区最大街区由a、b、c、d(其点位也是道路交通流量监测点)四条市政道路环绕,尺度约400 m×500 m,属大尺度街区。周边公共汽车站四个,轨道交通站一个,居民出行比较方便,但是因街区尺度偏大,多数居民10分钟内步行可至公共交通站点仅3个。社区居民生活垃圾处理率达96%,人均绿地面积约25 m2。

图2 D社区辖区图

2.社区交通路网分析

如图2、图3所示,浅色实线为市政道路,其中c为由东向西单向行驶的城市支路。图3中深色粗线为学校内部主要道路,细实线是校外社区内部道路。在工作日的早、晚高峰时段,社区周边城市主干道a和次干道b、d的交叉路口地段,均易形成堵车。除了周边及附近居民的刚性出行需求外,另一主要原因就是街区尺度偏大,且街区内无有效分散交通道路,路网密度小。G1、G2和g1、g2分别是A、B校区的大门和侧门,t为两校区下穿市政道路b的隧道,①②③分别是两个学校内部道路末端,且外部车辆不能随意进入校内。现场勘测发现,该社区所处地形较为平坦,高差最大不超过3 m。

图3 D社区现状道路

图4 D社区道路交通网络重构

3.街区化道路交通网络重构

如前所述,D社区周边交通量呈潮汐式变化,且常形成交通堵塞。市政道路围绕B校区形成大尺度街区,对区内居民方便到达公共交通站点形成阻碍,内部道路也无法有效疏解堵塞车辆,既降低了城市道路交通效率,低速行驶的车辆尾气也增大了对附近大气环境的污染。另外,A校区仅三面临街,东侧是另一社区且相邻地带没有道路。如图4所示,在地形地貌及基础设施的现场勘测调查基础上,将原有三类道路在GIS中叠加后发现,两个校区内部道路末端①②③均距校外社区道路或城市交通干道较近。将原有道路通过粗虚线连接(图4中规划道路),并减少学校门禁限制,就可以实现街区化交通网络重构。虚线规划道路连接了原有校外社区道路和校园内部道路,形成更合理的小尺度街区(50~100亩)[28],大幅增加路网密度,优化街区交通结构,方便居民出行,可有效提升社区发展质量和空间治理水平。

三、机制研究:城市社区治理街区化重构路径与实现机制

(一)城市社区治理街区化重构路径

本研究初步探索了我国城市社区治理街区化重构的路径。首先,基于对研究对象城市社区现状的深入调研和大量文献资料的借鉴,并经过Delphi法的相关专家多轮函询和反复甄别后,构建了包括政府因素、市场状况和居民感受3个维度12个核心指标的城市社区发展质量指标体系;其次,选择基于指标体系自身传输的信息熵客观确定权重的熵权TOPSIS法构建城市社区发展质量指数模型,计算各城市社区发展质量指数,并从大到小排序,筛选质量较差社区;第三,以城市社区发展质量指数较低的社区为研究对象,基于时空间自相关性,运用引入时间维度的Moran’s I指数方法分析城市社区交通流量,为该社区街区化重构的路口选择与疏解道路选线提供依据;第四,基于地理设计理念,通过对社区周边地形地貌、基础设施配套、建设格局及道路系统等的空间格局考量,应用GIS空间叠加分析对社区周边道路组织系统进行网络化街区重构。

(二)研究方法的合理性和适用性探讨

基于本文的探索性研究属性,仅选择了6个社区作为研究对象进行城市社区发展质量评价与排序,因此本文选取了原理直观、对样本量要求较小的熵权TOPSIS评价模型,但是足以为将来各地的实际工作提供借鉴。熵权TOPSIS模型的评价结果不仅真实反映了社区间的发展质量差异,且与采集基础数据对比分析的相关性非常明显。基于交通流量状态的空间自相关性,本文尝试在多用于空间特征分析的Moran’s I指数分析法基础上,引入时间维度,定义了特定空间对象在某一时刻交通流量状态的时空对象,形成改进的全局时空的Moran’s I 城市社区道路交通流量分析方法。研究对象社区的周边路段的工作日全局时空Moran’s I指数均大于0.8,也显示了各路段实际交通量与指数值呈明显的正相关性,体现了社区周边及相近区域居民的刚性通勤量大的特点。最后,运用基于地理设计理念的GIS空间叠加分析方法对社区周边道路组织系统进行网络化布局重构,体现了该方法直观、高效的特点。

(三)因地制宜采取不同街区化措施

限于篇幅,本文仅以学校教育用地为主的社区类型开展研究。当前阶段,重庆市主城区人口密集地区和全国多数大中城市一样,形成了画地为牢的土地利用格局。从长远看,虽然通过小尺度的街区化重构具有积极意义,但是此举也必然会因损害部分公民的现实利益而受到阻碍。因此,我国城市的街区制改造需根据不同社区类型,因地制宜采取不同的街区化措施。第一类,城市新建小区。如《意见》中要求,新建社区不再建设封闭住宅小区,若此类试点能够得以顺利实现,必然会形成良好的居住新风尚,有利于为其他类型社区的街区化改造提供示范。第二类,以大中专院校、科研院所、医院等事业单位和政府大院为主的社区。这些单位多以划拨方式获取土地使用权,相关利益关系比较简单,如果不涉及安全或保密的要求,可应用本研究的街区化改造方式,但在实行街区化改造之后,需重新组织单位内部的工作流程和交通秩序。第三类,占地面积较大的以工业用地为主的地区。该类地区因其特殊的生产要求,在一定技术水平和管理水平下,工业企业大幅减少占地并不现实,因此可暂缓实行街区制改造。而一旦相关技术得到迅速提升,可由政府出台相关激励措施,促使企业主动拿出部分闲置土地与社会中其他单位共享使用,这样就自然需要增加交通路网,逐步向小尺度街区演化。第四类,面积较大的封闭住宅社区。该类社区土地多以“招、拍、挂”的方式出让了土地使用权,利益关系极其复杂。因此,这类社区是否实行街区制需慎重决策。地方政府可尝试在城市中主要“堵点”附近选择大型封闭社区开展试点,因其附近居民本身遭受到交通拥堵和环境恶化等多重问题的困扰,具有改善现状的愿望。政府可在充分调研、协商并给予居民合理补偿的基础上,逐步探索在大型封闭社区推行街区化的有效措施。

(四)城市社区治理街区化实现机制

一是协商治理机制。协商治理既是现代社会治理的新趋势,也是推行街区制的必然要求。街区化重构的决策需保证政府、市场、居民等各方利益表达和回应路径顺畅。二是业主补偿机制。原有住宅区内,居民已在购房时就对社区内外的优美环境和内部道路等配套设施予已付费,因此必须科学合理地补偿实行街区化的小区业主的损失。三是民主监督机制。社区在推行街区制的全过程中,各参与主体有责任相互监督,政府、社区居民、参与施工方等各方代表可成立联合督查小组,其他相关人员也可对所有环节随时监督和举报,保证街区化依法顺利推进。四是重构程序机制。当前,我国还没有形成专门的街区化重构程序,可在各地试点基础上总结经验,由各级人大机关通过立法等方式确立山地城市街区化重构程序。五是绩效评价机制。绩效评价是城市社区街区化重构顺利推进的有效保证。国家需从制度、机制、政策保障等多维度构建城市街区化治理全过程及后续工作的绩效评价体系,实时跟踪监测,及时调整政策保障措施。

[1] 克利夫·芒福汀.街道与广场[M].2版.张永刚,陆卫东,译.北京:中国建筑工业出版社,2004.

[2] 简·雅各布斯.美国大城市的死与生[M].金衡山,译.南京:译林出版社,2006.

[3] 迈克·詹克斯,伊丽莎白·伯顿,凯蒂·威廉姆斯.紧缩城市:一种可持续发展的城市形态[M].周玉鹏,龙泽,楚先锋,译.北京:中国建筑工业出版社,2004.

[4] 加拿大维多利亚交通政策研究所.交通阻塞战略成本及效果综合评估[R].2003.

[5] 邹兵.“新城市主义”与美国社区设计的新动向[J].国外城市规划,2000(2):36-38.

[6] 彼得·卡尔索普.未来美国大都市:生态·社区·美国梦[M].郭亮,译.北京:中国建筑工业出版社,2009.

[7] 扬·盖尔,拉尔斯·吉姆松.新城市空间[M].2版.何人可,张卫,邱灿红,译.北京:中国建筑工业出版社,2003.

[8] EDWARD J B, MARY G S. Fortress America: gated communities in the United States [M]. Washington:Brookings Institution Press, 1997.

[9] 刘易斯·芒福德.城市文化[M].宋俊岭,李翔宁,周鸣浩,译.北京:中国建筑工业出版社,2009.

[10]OSTENDORF W, MUSTERD S, SJOERD D V. Social mix and the neighbourhood effect: Policy ambitions and empirical evidence[J]. Housing Studies. 2001,16(3):371-380.

[11]刘太格.规划未来城市 解决现代城市病[N].中国信息化周报,2016-09-05.

[12]王景慧.历史地段保护的概念和作法[J].城市规划,1998(3):34-36.

[13]师安宁.从法律视角正确解读街区制改革方向[N].中国国土资源报,2016-03-03.

[14]黄胜开,刘霞.“街区制”模式下小区道路公共化的法律规制[J].理论导刊,2016(5):102-106.

[15]袁奇峰.大院、封闭小区、围墙与围闭尺度[J].北京规划建设,2016(2):172-174.

[16]黄烨勍,孙一民.街区适宜尺度的判定特征及量化指标[J].华南理工大学学报(自然科学版),2012,40(9):131-138.

[17]陈龙,孙颖,李琼.由街区制引发的交通研究若干思考[J].交通与运输,2016(3):11-13.

[18]王晋.推广街区制对城市路网布局的影响及对策[J].城市道桥与防洪,2016(6):4-9.

[19]于泳,黎志涛.“开放街区”规划理念及其对中国城市住宅建设的启示[J].规划师,2006,22(2):101-104.

[20]陈友华,佴莉.从封闭小区到街区制:可行性与实施路径[J].江苏行政学院学报,2016(4):50-55.

[21]王振坡,张颖,梅林.我国城市推广街区制的路径及对策研究[J].学习与实践,2016(7):108-115.

[22]袁方成,汪婷婷.空间正义视角下的社区治理[J].探索,2017(1):134-134.

[23]腾华,王植.新时期提升城市社区治理能力的思考[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2015(2):123-127.

[24]宁越敏.中国城市化特点、问题及治理[J].南京社会科学,2012(10):19-27.

[25]陈世清.对称经济学[M].北京:中国时代经济出版社,2010.

[26]纪江明.我国城市公共服务满意度指数研究——基于滴权TOPSIS法的分析[J].国家行政学院学报,2013(2):38-46.

[27]陈绍宽,韦伟,毛保华,等.基于改进时空Moran’s I指数的道路交通状态特征分析[J].物理学报,2013,62(4):1-7.

[28]王爱国.街区制:我国城市发展困境的新探索[J].重庆理工大学学报(社会科学),2016,30(8):54-59.

(责任编辑 魏艳君)

Reconfiguration of the Block Network Layout of Community Space Governance

WANG Aiguo1,2

(1.Party School of Chongqing Committee of CPC, Chongqing 400041, China; 2.Chongqing Land and Resources Institute of Sustainable Development and Innovation, Chongqing 400042, China)

Through building the index system of urban community development quality and calculating from the model of the Entropy-TOPSIS method, the result shows the higher quality of community development, the greater positive index value such as road network density, and the D community had the lowest index value. Analyzed the traffic flow of D community based on Moran’s I, the spatial and temporal aggregation degree of traffic condition around the community was high, and residents’ commute and school trips was large rigid. Using spatial-overlay analysis of GIS to reconstruct the neighborhood network layout of the road organization system around the D community, it formed a more reasonable small scale block. At last, the route of block network reconfiguration was constructed, that is analysis of community development quality — analysis of the surrounding traffic flow — reconstruction of urban community space layout. The city block network measures for four kinds of community according to local conditions and five realization mechanisms of urban community governance were put forward.

community;space governance;block;Entropy-TOPSIS method;Moran’s I;spatial-overlap

2017-06-08 作者简介:王爱国(1982—),男,山东莱芜人,讲师,博士,研究方向:土地管理与城市规划。

王爱国.社区空间治理的街区化网络布局重构[J].重庆理工大学学报(社会科学),2017(8):56-63.

format:WANG Aiguo.Reconfiguration of the Block Network Layout of Community Space Governance[J].Journal of Chongqing University of Technology(Social Science),2017(8):56-63.

10.3969/j.issn.1674-8425(s).2017.08.008

F299.22

A

1674-8425(2017)08-0056-08