肩胛间区肌肉骨骼系统的超声检查

2017-09-11陈一武鄂占森石波李洲李慧莲梁晓冰

陈一武鄂占森石 波李 洲李慧莲梁晓冰

肩胛间区肌肉骨骼系统的超声检查

陈一武1鄂占森2石 波1李 洲1李慧莲1梁晓冰1

肌肉骨骼系统;超声检查,多普勒,彩色;肩胛背神经;综述

肩胛间区是位于胸背部两侧肩胛骨之间的区域,其外侧界为两肩胛骨内侧缘,上界为两侧肩胛上角的连线,下界为两侧肩胛下角的连线,后正中线将此区分为左右两部分。肩胛间区面积比较大,肌肉与肌肉之间区别相对比较复杂,肩胛间区肌肉由浅至深一般分4层,包括胸背部固有肌及呼吸肌。临床对肌骨超声的研究越来越广泛,也有对超声引导下胸背部椎旁神经阻滞术的相关研究[1-4]。高频超声在颈部、项部、胸背部、腰背部及骶尾部肌肉骨骼病变中的应用及肩胛背动脉的超声检查方法均有综述报道[5-9]。本文对肩胛间区肌肉骨骼系统及神经的超声解剖声像图特点及临床意义作一综述。

1 肩胛间区的解剖结构特点

肩胛间区骨骼包括第2~8胸椎、第2~8肋骨及左右肩胛骨内侧缘;肩胛间区肌肉较多,包括呼吸肌(上后锯肌、下后锯肌、肋间肌)及胸背部固有肌(斜方肌、背阔肌、肩胛提肌、小菱形肌、大菱形肌、竖脊肌及横突间肌);血管为肩胛背动脉,参与肩胛动脉网的组成,神经为肩胛背神经。

肩胛间区肌肉较多、走行复杂且部分多有重叠,肩胛间区肌肉由浅至深依次为[10-14]:第1层肌肉为斜方肌及背阔肌,斜方肌在肩胛间区以中束肌为主,从第1~3胸椎处,形成宽扁的三角形的腱膜附着于棘突,第3~8胸椎以较短的腱性纤维附着棘突,斜方肌于肩胛冈内侧缘处肌腹最厚;背阔肌于第6胸椎水平以下,浅方被斜方肌覆盖。第2层肌肉为肩胛提肌、小菱形肌、大菱形肌,这3块肌肉从上至下依次附着于肩胛骨内上角至肩胛骨内侧缘,肩胛提肌由肩胛骨内上角斜行走向第1~4颈椎横突后结节,其肌腹较厚;小菱形肌由肩胛冈内侧缘及其上缘走向第6、7颈椎棘突,其肌腹较薄,肩胛冈内侧缘至肩胛骨下角之间主要有大菱形肌附着,走向第1~4胸椎棘突,其肌腹较小菱形肌厚,肩胛背动脉及神经走行于肩胛骨内侧缘的肩胛提肌与小菱形肌的深面。第3层肌肉为上后锯肌及头、颈夹肌:上后锯肌肌腹较小,位于菱形肌深面,内侧缘大部分以细小的片状腱膜附着于第1、2胸椎横突,外侧可见少量肌纤维依附于第2~5肋骨肋角处,上后锯肌内侧覆盖于部分头、颈夹肌,形成上后锯肌深面是头夹肌及颈夹肌的解剖;头夹肌起于第1~3胸椎棘突,颈夹肌起于4~6胸椎棘突,呈倒八字形走向颈项部。第4层肌肉为竖脊肌及横突间肌,竖脊肌为人体直立最主要的肌肉,从外侧至内侧依次为髂肋肌、最长肌、棘肌,在肩胛间区髂肋肌包括颈髂肋肌、胸髂肋肌及腰髂肋肌,最长肌包括头最长肌、颈最长肌、胸最长肌,棘肌包括头棘肌、颈棘肌及胸棘肌,各肌肉之间可见细小的略带状强回声分隔为肌间隔;横突间肌位于竖脊肌深方的内侧室,包括半棘肌(其中包括头半棘肌与颈半棘肌及胸半棘肌,胸半棘肌位于第10胸椎棘突水平以上)、多裂肌、回旋肌,上述肌肉较小,走行较短;肩胛间区肋间肌主要位于竖脊肌的最长肌及髂肋肌深方,由浅至深依次为肋间外膜、肋间内肌及肋间内膜。胸腰筋膜在胸背部较为薄弱,覆盖于竖脊肌表面,向上续项筋膜,内侧附于胸椎棘突和棘上韧带,外侧附于肋角;肩胛背动脉大多数来自颈横动脉的深支,经肩胛提肌深方,继续沿肩胛骨内侧缘下行,行于大菱形肌深面[7]。肩胛背神经是来自第4、5或6颈神经,其走行途径有多种类型,在肩颈部肩胛背神经走行于中斜角肌肌腹内,并与胸长神经相毗邻,跨过或穿过中斜角肌向下、向外、向后,走行于肩胛提肌下部至胸背部,其主要支配肩胛提肌、菱形肌[15-17]。

2 肩胛间区超声解剖声像图特点

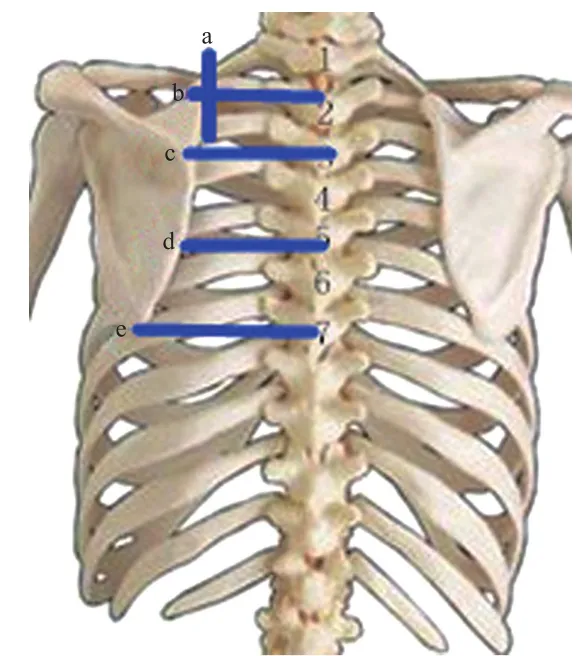

超声检查以肩胛上角、下角,肩胛冈内侧缘,胸椎棘突及横突为解剖定位标志,从胸椎棘突向肩胛骨方向进行横切面扫描(图1)。

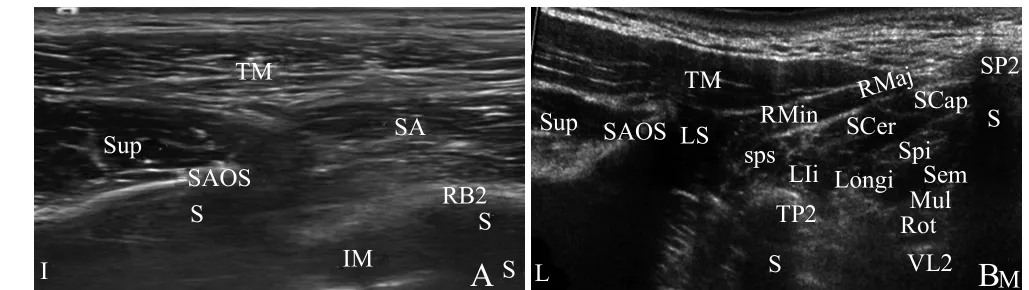

2.1 肩胛间区肌肉骨骼的超声显示 超声纵切面显示第1胸椎中强回声为肩胛上角及第二肋骨的横断面伴其声影(对应图1a线),肩胛上角浅方肌肉为斜方肌,斜方肌深面为冈上肌,第二肋骨浅方可见前锯肌上束附着(图2A)。第2胸椎棘突呈强回声结构,后方伴宽声影(对应图1b线),棘突两旁线样强回声为椎板,椎板外侧与横突相接,其间肌肉由浅至深依次为:斜方肌、肩胛提肌、小菱形肌、大菱形肌、上后锯肌、头及颈夹肌、竖脊肌(棘肌中的头棘肌与颈棘肌、最长肌中的头最长肌与颈最长肌及胸最长肌、髂肋肌中的颈髂肋肌)、半棘肌(头半棘肌和颈半棘肌及胸半棘肌)、多裂肌、回旋肌,肩胛骨冈上窝内可见冈上肌(图2B)。

图1 肩胛间区及超声检查。1~7:第1胸椎至第7胸椎;a~e:超声检查探头位置(图片来自三维人体解剖软件)

图2 肩胛间区超声声像图。A.肩胛上角及第二肋骨声像图;B.第2胸椎棘突水平棘突至肩胛骨内侧缘之间肌肉、骨骼横切宽景成像。TM:斜方肌;Sup:冈上肌;SA:前锯肌;IM:肋间肌;SAOS:肩胛上角;S(小s):声影;RB2:第2肋骨;I:下方;S(大s):上方;LS:肩胛提肌;Rmin:小菱形肌;Rmaj:大菱形肌;SPS:上后锯肌;SCap:头夹肌; SCer:颈夹肌;Spi:棘肌;Longi:最长肌;Lli:髂肋肌;Sem:半棘肌;Mul:多裂肌;Rot:回旋肌;SP2:第2胸椎棘突;S:声影;TP2:第2胸椎横突;VL2:第2胸椎椎板; L:外侧;M:内侧

图1c线第3胸椎棘突水平棘突至肩胛骨内侧缘之间肌肉、骨骼横切宽景成像声像图显示:第3胸椎棘突呈强回声结构,后方伴宽声影(图1c线),棘突两旁线样强回声为椎板,椎板外侧与横突相接,第3胸椎棘突至肩胛骨内侧缘间肌肉由浅至深依次为斜方肌、大菱形肌、上后锯肌,颈夹肌、竖脊肌(棘肌中的颈棘肌与胸棘肌、最长肌中的头最长肌与颈最长肌及胸最长肌、髂肋肌中的颈髂肋肌与胸髂肋肌)、半棘肌中(头半棘肌和颈半棘肌及胸半棘肌)、多裂肌、回旋肌、肋间肌及胸膜,肩胛骨冈下窝内可见冈下肌(图3A)。图1d线第5胸椎棘突水平棘突至肩胛骨内侧缘之间肌肉、骨骼横切宽景成像声像图显示:第5胸椎棘突呈强回声结构,后方伴宽声影(对应图1d线),棘突两旁线样强回声为椎板,椎板外侧与横突相接,第5胸椎棘突至肩胛骨内侧缘间肌肉由浅至深依次为斜方肌、大菱形肌、上后锯肌、颈夹肌、竖脊肌(棘肌中的颈棘肌与胸棘肌、最长肌中的颈最长肌及胸最长肌、髂肋肌中的颈髂肋肌与胸髂肋肌)、半棘肌(头半棘肌和颈半棘肌及胸半棘肌)、多裂肌、回旋肌、肋间肌及胸膜,肩胛骨冈下窝内可见冈下肌(图3B)。

图1e线第7胸椎棘突水平棘突至肩胛下角之间肌肉、骨骼横切宽景成像声像图显示:第7胸椎棘突呈强回声结构,后方伴宽声影(对应图1e线),棘突两旁线样强回声为第8胸椎椎板,第8胸椎板外侧与第8胸椎横突相接,第7胸椎棘突至肩胛骨内侧缘间肌肉由浅至深依次为斜方肌、大菱形肌、背阔肌、竖脊肌(棘肌中的胸棘肌、最长肌中的胸最长肌、髂肋肌中的胸髂肋肌与腰髂肋肌)、半棘肌(胸半棘肌)、多裂肌、回旋肌、肋间肌及胸膜;肩胛骨下角外侧肌肉为大圆肌(图3C)。

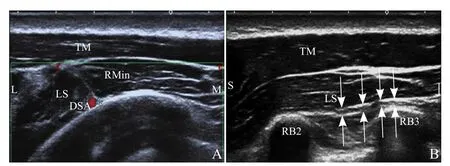

2.2 肩胛间区的肩胛背动脉及肩胛背神经声像图 于肩胛上角与第2胸椎棘突之间肌肉、骨骼横切方法切面(图1b线)显示之后,再采用彩色多普勒血流显像模式,显示位于肩胛提肌及小菱形肌深面的肩胛背动脉及其内侧的肩胛背神经横断面(图4)。

3 肩胛间区肌骨超声的临床意义

肩胛间区最常见的病变以肌肉及韧带的急、慢性劳损为主,包括皮下血肿、肌肉及肌腱的断裂等[7];肿瘤性病变以皮下软组织脂肪瘤、表皮样囊肿及弹力纤维瘤常见[18];感染性病变以皮下滑囊炎及寒性脓肿多见[19-20]。高频超声能够对肩胛间区肌肉、韧带及筋膜的损伤性病变、肿瘤性病变和感染性病变发生的部位进行准确定位,对病变大小及并发症等可进行观察。肩胛间区深浅各层每一条肌肉的起止点及解剖走行至关重要,肌间隔是判断与区别肩胛间区深浅各层不同肌肉分界的良好参照,掌握肩胛间区肌肉、肌腱、骨骼与毗邻结构关系的超声声像图特征,对肩胛间区肌肉骨骼系统病变的诊断具有临床指导意义。肩胛背神经在走行过程中,肩胛骨发育异常及肩胛提肌痉挛均会造成肩胛背神经卡压,从而引起颈、肩、背酸痛及一侧肩胛区疼痛,特别是第3、4胸椎棘突旁3 cm有明显压痛[21-23]。高频超声能清晰显示肩胛背神经的粗细、形态、外膜,为临床诊断肩胛背神经卡压、神经源性肿瘤提供了全面的影像学信息;肩胛背神经局部封闭及神经阻滞术的应用对治疗肩、背部酸痛和不适有重要的临床指导价值。

图3 A、B.分别为第3、5胸椎棘突水平棘突至肩胛骨内侧缘之间肌肉、骨骼横切宽景成像;C.第7胸椎棘突水平棘突至肩胛下角之间肌肉、骨骼横切宽景成像。TM:斜方肌;Rmaj:大菱形肌;SPS:上后锯肌;SCer:颈夹肌;Spi:棘肌;Longi:最长肌;Lli:髂肋肌;Sem:半棘肌;Mul:多裂肌;Rot:回旋肌;IM:肋间肌;P:胸膜;Inf:冈下肌;SS:肩胛骨;SP3:第3胸椎棘突;SP5:第5胸椎棘突;SP7:第7胸椎棘突;S:声影;TP3:第3胸椎横突;TP5:第5胸椎横突;VL3:第3胸椎椎板;VL5:第5胸椎椎板;VL8:第8胸椎椎板;RB3:第3肋骨;RB5:第5肋骨;IAOS:肩胛骨下角;TP8:第8横突;RB8:第8肋;L:外侧;M:内侧

图4 肩胛提肌及小菱形肌深面肩胛背动脉及肩胛背神经横断面(虚点,A)、肩胛背神经长轴面(箭,B)。TM:斜方肌;LS:肩胛提肌;RMin:小菱形肌;DSA:肩胛背动脉(红色血流);RB2:第2肋骨;RB3:第3肋骨;L:外侧;M:内侧;S:上

4 不足与展望

本综述针对成年人肩胛间区、肩胛背神经的超声检查,未与老年人及儿童作研究对比,其原因为儿童尚在发育过程中,其肌肉骨骼形态及大小可变,老年人一般有肌肉骨骼的退变及慢性劳损等影响因素。此外,本研究未进一步对高、矮、胖、瘦等不同体型的成年人肩胛间区肌肉骨骼进行对比,将在后续工作中进一步研究与完善。在提高肩胛间区肌骨的清晰显示上,对于肩胛间区皮下脂肪较厚者可结合低频超声检查,尤其是深层肌肉;超声仪器分辨力的高低也是影响肩胛间区肌骨声像能否清晰显示的原因之一。高频超声虽然能够显示并区别胸背部肌肉、骨骼及神经毗邻结构,但影响显示的因素也很多,期待未来能有更好的超声仪器设备以及更多的肌骨超声医师进一步研究,为后续肩胛间区肌骨系统超声研究提供参考依据。

[1] 王金锐,刘吉斌.肌肉骨骼系统超声影像学.北京: 科学技术文献出版社, 2007: 64-79.

[2] 郭瑞军.肌肉骨骼系统超声学.北京: 人民卫生出版社, 2008:249-263.

[3] 张华斌,刘汀,崔立刚.肌肉骨骼系统超声解剖图谱.北京: 科学技术文献出版社, 2007: 51-68.

[4] 田玉科,梅伟.神经阻滞图谱.北京: 人民卫生出版社, 2011:191-195.

[5] 陈峥, 柳展梅, 鄂占森,等.高频超声在颈部肌肉骨骼系统疾病中的应用.医学综述, 2012, 18(2): 278-280.

[6] 施晓琳,陈峥,鄂占森,等.高频超声诊断项部肌肉骨骼系统疾病的应用进展. 医学综述, 2013, 19(16): 2979-2981.

[7] 陈一武,王晓刚,施晓琳,等.高频超声在胸背部肌骨中的应用进展.医学综述, 2014, 20(10): 1799-1803.

[8] 王晓刚, 陈一武, 姜辉,等.高频超声在腰背部肌肉骨骼系统疾病诊断中的应用.医学综述, 2014, 20(15): 2798-2801.

[9] 陈一武, 鄂占森, 石波, 等. 正常成年人肩胛动脉网的高频超声检查. 中国医学影像学杂志, 2016, 24(7): 532-535.

[10] Gest TR. Lippincott Williams & Wilkins atlas of anatomy. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

[11] Llusa M, Meri A, Ruano D, et al. 肌肉骨骼系统手术图谱. 李强,译. 北京: 人民卫生出版社, 2010.

[12] Yu CC, Bajwa NS, Toy JO. Pedicle morphometry of upper thoracic vertebrae: an anatomic study of 503 cadaveric specimens. Spine(Phila Pa 1976), 2014, 39(20): E1201-E1209.

[13] 吴汉卿. 中医微创入路解剖彩色图谱. 北京: 人民军医出版社,2010: 137-165.

[14] 杨希重, 王德春, 沈若武, 等. 肩胛骨上角区的解剖及临床意义.中国临床解剖学杂志, 2007, 25(4): 361-363.

[15] Tubbs RS, Tyler-Kabara EC, Aikens AC, et al. Surgical anatomy of the dorsal scapular nerve. Neurosurg, 2005, 102(5): 910-911.

[16] 尹望平,邹菊培,徐吉,等.肩胛背神经的解剖学研究及其临床意义.实用骨科杂志, 2002, 8(4): 270, 278.

[17] Saporito A. Dorsal scapular nerve injury: a complication of ultrasound-guided interscalene block. Br J Anaesth, 2013, 111(5):840-841.

[18] Dalal A, Miller TT, Kenan S. Sonographic detection of elasto fi broma dorsi. J Clin Ultrasound, 2003, 31(7): 375-378.

[19] 郭景涛, 陆毅, 张永顺, 等. 下背部皮下滑囊炎发病情况分析.临床合理用药杂志, 2012, 5(14): 118.

[20] 张志, 杨泽晋, 任文杰. 骨科腱囊病. 石家庄: 河南医科大学出版社, 2001: 132-138.

[21] 沈平, 田东. 肩胛背神经卡压的电生理诊断分析. 现代电生理学杂志, 2013, 20(3): 163-165.

[22] Sultan HE, Younis El-Tantawi GA. Role of dorsal scapular nerve entrapment in unilateralinterscapular pain. Arch Phys Med Rehabil,2013, 94(6): 1118-1125.

[23] 陈德松. 周围神经卡压. 上海: 上海科学技术出版社, 2012: 75-76.

R331.3;R445.1

2017-02-04

2017-04-20

(本文编辑 周立波)

10.3969/j.issn.1005-5185.2017.08.019

深圳市龙岗区“专家提升计划”攻关项目(ZJTS—2012021)。

1.深圳市光明新区中心医院超声科 广东深圳 518107;2.深圳市龙岗中心医院超声科 广东深圳 518107

鄂占森 E-mail: 951436027@qq.com