闻乐观仪:由原始瓷礼乐器看南北信仰差异

2017-09-11林毅郑建明

文 图 / 林毅 郑建明

闻乐观仪:由原始瓷礼乐器看南北信仰差异

文 图 / 林毅 郑建明

早期人类因环境、气候的差异创造了不同的神灵和信仰,再由各自的信仰支撑起了族群的礼仪规范和行为准则。考古学家从不同族群祭祀活动中礼器、乐器使用的区别和演变,可以分析族群信仰的大体差别,进而体察人们信仰的变迁。

礼乐器的起源

在人类早期社会,生者表达对逝去祖先和神灵的敬意时,往往需要声音来规范行动的整齐划一,于是出现了发音器,即最初的乐器。随着参与人员的增加,逐渐出现歌舞等集体活动,乐器也开始增多。最先出现的应该是可以敲击的食器、容器,如瓮、缶等作为临时使用的乐器。

河南舞阳贾湖遗址发现过一批新石器时代骨笛,发音相当准确,已经可以吹奏较为复杂的旋律,可能是当时用于占卜、判断气候和节气的重要工具。在先秦时期,重大事件前由乐音占卜是不可或缺的步骤,如《周礼·春官·大师》记载:“执同律以听军声,而诏吉凶”,说明当时有专门的乐官以乐音占军事行动之成败。以五音定节气的做法至汉代仍有延续,据《后汉书·律历志》载:“候气之法,为室三重,户闭,涂衅必周,密布缇缦。室中以木为案,每律各一,内庳外高,从其方位,加律其上,以葭莩灰抑其内端,案历而候之。气至者灰动”。可见“乐”在统治管理中的绝对话语权,一直到思想轴心时代之后,知识界对“天”的认识发生的根本变革仍没能减弱“乐占”的影响。

祭祀用乐与一般演奏音乐所要求表达的气氛不同,因此从早期就出现两种不同的乐器发展模式。礼乐器在这个时代与统治王权有极其密切的关联,非一般民众所能使用。史前时期的鼍鼓、特磬都是象征王权的重器,它们组合在一起并不是仅作为一般的乐器,而是作为礼仪性的设施,象征着墓主人的等级身份和特权地位,这些乐器已经成为一种礼乐器。

贾湖遗址出土骨笛

陶寺遗址出土鼍鼓

陶寺遗址出土铜铃

二里头遗址出土铜铃(右为铜铃内的玉舌)

早期的大型活动应该有乐器定节拍和巫觋之舞才算完整。甲骨文里的“巫”字和跳舞的“舞”字是相通的。可见舞在当时是很重要、很神圣的,同时又对现实生活有着重要意义,如在群体里面起到团结、巩固、组织的作用。这种活动、仪式,通过跳舞把群体和个人组织起来。《道德经》中最重要的观念——“无”,其根源仍在巫术礼仪。李泽厚先生在《由巫到礼——释礼归仁》中认为“无”即“巫”,舞也。

礼乐器流变

雏形与滥觞

中原地区具有礼器性质的乐器以山西襄汾陶寺遗址出土的陶鼓、木鼓、石磬为代表,而在陶寺晚期3296号墓(M3296)出土的铜铃,是迄今所见中国历史上第一件金属乐器,其用纺织品包裹并系于墓主人腰间,而不是与鼍鼓、石磬、土鼓、陶埙等乐器放在同处。

河南偃师二里头遗址M4的铜铃出土时,暗绿色玉舌被置于铃腔内。铃、舌金玉相配,可见在当时应为极其珍贵的物品。此铃体量小,音乐性能不佳,且玉舌不堪敲击,这表明在当时铜铃并非纯乐器,应更带有礼制功能。

据传为夏代乐曲的《夏龠》,歌颂大禹治水的事迹,并用龠伴奏。所谓“龠”,是用数根苇竹制成管子,用绳捆扎,管上端有吹孔,这是排箫的前身。此曲内容是对统治者的赞誉,应该是当时经常演奏并要求民众学习的舞蹈。《周礼·地官·舞师》中所说的“教羽舞,帅而舞四方之祭祀”,可能就是这类舞蹈,也只有在大型活动中的普遍使用,才使舞曲得以流传后世。由此可见禹祭天地时,应是摆案设俎,盘豆成列,鼓磬定节,颇有仪式,《礼记·乐记》中“乐由中出,礼自外作”的礼制时代由此进入滥觞。

器成编与音成列

史前礼乐制度中常见的土鼓已逐渐退出商代礼器范畴,此时期出土的铜铃也多为狗铃,完全没有了礼制功能。出土的商代青铜乐钟的总数是石磬和鼍鼓的两倍还多。磬处于由节奏乐器向旋律乐器过渡阶段,不能构成严格的音列,仅起到音高变化和单色丰富的作用。商末的磬较之前有飞跃性的进步,初步做到因声计材,为确保音质有大量磨错现象,各磬的外形不能整齐,在礼制上的标志功用仍大于其音乐性能,就目前考古资料来看,还不能明确商代编磬已经出现。商代晚期,以3件编铙与石磬为主体的礼乐器组合初步形成,只用于大型、庄严的活动,是礼制的象征物。同时代音列齐全的小型乐器才是单纯乐器,用于日常演奏、欣赏。商代“器成编、音成列”是礼乐系统演进的一个里程碑。

在这一时期,礼乐器所规范的节奏秩序是礼仪活动的重要部分。中原地区的礼乐制度已经开始相对规范,当时社会已经发展到需要多层次的划分等级,祭祀内容偏向于对现实社会等级的规范。西周的礼乐配置就是在此基础上发展改进而来。

中原地区出土的商代青铜铙是标志性礼乐器,铙体小壁薄,其中最高者为21厘米,重1.32千克;最小者仅高7.7厘米,重0.15千克。常常是三个一组,纹饰只有简单的兽面纹或线条纹,甬部没有旋,可以安装木柄手执而鸣,部分有铭文。晚商时期中原类型的铙,主要是用于祭祖,演奏时可手持。小铙出土于墓葬并成组使用,更多的用以代表墓主人的身份地位,其上有些还有铭文,说明代表个人身份的礼制功能较南方大铙更明确。

安阳殷墟出土小铙

安徽庐江县出土大铜铙

南方大铜铙

长江中下游地区在商周时代使用的青铜礼乐器主要是大铙。在湖南、江西、湖北、安徽、浙江、广东、广西、福建、江苏九省均有出土。目前所知,有明确出土地点的有43件,商代的28件、西周早期的15 件。大铜铙形体硕大,厚重,最重的一件重达221.5千克;最高的一件为109.5厘米;最小的高44厘米,重18千克,使用时置于座上。

南方大铙满身纹饰,与中原铜铙显然有别,大多出自窖藏,多单件或两件出土。部分出土于山顶、山麓、河边,使用时植鸣、仰击。湖南省博物馆高至喜研究员在《中国南方商周铜铙概论》中曾提出它可能是当地居民山灵崇拜(或相当于中原的“望祭”)时所用,很可能是祭祀山川、湖泊、风雨、星辰等的遗物,属于祭祀时演奏并发音的实用器物,发声雄浑有力,希望通过巨大的声音,使祖先神灵能得知其功绩。

越文化在良渚文明崩溃后,祭祀仪式、礼乐器物等方面有相当长一段时期的倒退,从此与中原文明走向不同的方向。

水灾、火灾、野兽与沼泽都是越人生存的威胁,人们被迫山居。越地传说中最著名的是“鸟耘之瑞”,鸟群聚集缘啄觅食之地,必然植物生长茂擎肥沃,最宜开辟成田“人随种之”。越地沼泽平原温暖多雨,冬春大批候鸟栖息于苇,啄草松土留肥,春天稍加翻耕就可播种,鸟于是成为古越族生息繁衍的精神向往,《博物志·异鸟》记载:“越地深山有鸟如鸿,青色,名曰冶鸟……越人谓此鸟为越祝之祖”。在越民的信仰中,鸟神应该有与天地等自然神灵沟通的能力,早期南方祭礼中对天的敬意应该占有很大的比重,这与通过大铜铙对天发音的用法相吻合。可以看出南方的祭祀活动以自然神灵为主,内容带有巫术性质,是用言语、动作和道具强制性地调动和操纵自然力量,说明此时期南方的生产力水平不高,对生存条件改善的要求还是民众最关注的,宗教还处于对自然神的祭祀阶段,在礼制仪式上的等级要求还相对粗犷。

曾侯乙编钟

中原地区,商代小铙进入西周早期便已基本绝迹。长江中下游从商晚期到西周早期流行青铜乐器中的大铙与镈,已经大大超过中原同时期同类器物的制作水平,而且这一传统一直保留到了战国时期。南方大铜铙由商代晚期的大铙演变到西周早期康昭之际的甬钟,发展演变序列连贯清楚,没有缺环,甬钟由铙演变发展而来。整个西周时期大铙、甬钟和镈仍在南方地区普遍使用,并且多为单个出土,少数有两个成组。南方青铜器上几乎没有铭文,可以说南方青铜器在西周时期的礼制功用远不如中原青铜器重要。从青铜组合状态和使用地点看,仍以南方自身的习俗为主,与中原礼乐制度规定的礼乐器品种、使用方式、规定数量等方面在整个西周时期都看不出有明显的接轨迹象。

编悬乐器组合

周代中原的标志性礼乐器是青铜编钟、编镈和石编磬等组成的编悬乐器组合,礼乐器使用制度是西周礼乐文化最重要的组成部分。

青铜编钟是西周最有特色的礼乐器,武王克商后还沿用商的编铙,以编甬钟代替编铙由周公时始。他直接使用南方在西周早期成形的先进青铜乐器甬钟,结合殷商的三件一组成编的礼制形式,发展出西周最重要的礼乐器——编钟。之后西周逐渐进入礼制的完善时期。此时期,编钟有意识使用第二基音,第二基音的标志——侧鼓纹出现,用侧鼓音填补两钟正鼓音构成的大音程之间的空当,开始形成“钟尚羽”和“徵不上正鼓”的观念。西周中期编钟上出现铭文,用礼乐器记载重大事项,说明此类器物已超出音乐本身,可以用来彰显德行,明确礼制。在青铜礼乐器中,编钟的使用范围及礼制规范最为严格。

随着礼制的完备,编悬乐器的品种和音乐性能也随之发展,使用方式和使用人群不再囿于少数贵族,少量轻微的逾礼僭越行为在春秋早期开始出现。春秋早期编钟、编磬数量大增,编钟形制更向便于调音、便于演奏的方向改进。根据音乐考古学家王子初先生的研究,可知从商铙到西周的甬钟均无音梁、音隧结构,音梁的雏形产生于春秋初期,它大大改善了乐钟的双音性能,到战国的曾侯乙编钟时,音梁演化为四侧鼓内板块状的凸起,从而达到了这一技术的顶峰。春秋时甬上下两端封闭,可以对波及舞部的振动起阻尼作用,提高音质;鼓部相对加大,既便于演奏,又不影响枚对高频振动的加速衰减。鼓部内壁侧鼓部位加厚,并有调音锉痕迹;侧鼓音存在使用和不使用两种情况,第二基音的标志不再出现。

这一时期大型墓葬出土的甬钟编列多为8件及16件,但仍按4件一组摆放。8件一组也按“二分规律”铸造(8件甬钟明显分为两个部分,前4件与后4件之间体积上有一个明显的落差),与4件组甬钟遵循同一音列规范,每4件正鼓音音列一致,皆三声音列“羽、宫、角”,表明音列规范的约束力春秋早期仍存在。此后,乐悬编列规模的扩大,使音乐性能全面完善,这个时期编甬钟不再充当编列和音列的规范象征,音乐性能和制作工艺也开始分化。

春秋中期以后,周王室为保住自身利益,也不得不多方协调、拉拢,对礼仪制度的规范再不能如王权强盛时期那般纯粹。孔子提出追求内心的品德、人格才是礼之根本,艺术之美中蕴涵着道德之善,乐舞与礼于是合而为一。“乐”在人格形成中的陶养之功,应该是乐器能充分施展它的音乐性能之后的事。礼乐器音乐性能的增加同时也自然扩大成个人修养中必备的成分,这对作为制度的“礼”是一个重大的破坏,礼制对社会的规范作用也在这无限的扩大化后归于寂灭。此时对自身价值的要求首次超越了社会整体观念,显者缙绅执笏、谋谟庙堂,隐者栖身草莱、著书立说的画面已然成型。

由于礼制的松弛与音乐实践的需求,曾经代表宗庙重器的礼乐器,自春秋中期的分化至此时完全成为两脉,一脉因制度的礼已近崩溃,乐的活力因束缚的解除而得以爆发。曾侯乙编钟等大型组合编钟的顶峰之作横空出世,正是这一平衡打破之时的产物。另一脉只关注于礼乐器政治性能,对数量、品种、外观等要求颇多,将时代不同但外形相近、不成音列的礼乐器组合随葬,对其音乐性能不作要求。如安徽寿县西门内春秋晚期蔡昭侯墓出土乐器有编镈、编甬钟12件,编钮钟9件,以及钲和錞于。其中编钮钟分属两组编钟拼凑而成的,有4钟自名歌钟,有5钟自名为行钟,是不求音乐性能只按外形相近而编成一组。山东章丘明水镇小峨眉山北侧出土礼乐器组合,包括22件句鑃、4件编甬钟。句鑃体扁而壁薄,应是象征性礼器,其出土地点既非窖藏也不是墓葬,有学者认为可能是郊天祭山之物。这一脉的使用人群急剧增多,产品转而成为商品,质量大幅下降,到战国末期,商品化的礼乐器便因礼的内化而失去了存在价值。

原始瓷礼乐器

春秋时期,越族的高等级墓葬随葬器仍以饮食器为主,看不出明确的编列规制,基本没有乐器。此时期“鸟”形象仍全方位贯穿于军事、农事、祭祀、娱乐、衣食住行。《越绝书》和《吴越春秋》均有大夫文种、范蠡“断发文身”和越王句践“长颈鸟喙”“鹰视狼步”的记载。“长颈鸟喙”这个词最早出现是战国的尸子对禹面貌的描述。句践以禹的后代自称,很可能为了显示与禹的关系的亲近,于是自己也有“长颈鸟喙”的特征。

越国在公元前554年到前404年盛行的文字是以篆书为基础的“鸟虫书”, 李泽厚认为“文字即本物,所以文字可以是‘神’本身。从而它也最宜于作权威(秩序)所需要的命令规范的物态化载体,成为权威(秩序)的体现物和守护者。”此文字是越人在兵器、礼器、乐器上的一种高规格的装饰纹样和徽记,现今出土的越王剑、戈、矛等上面,鸟篆文无不表明着主人的身份和地位。这也说明在春秋晚期,越与中原文化开始交融时,信仰上对古越习俗一以贯之,还处在对鸟等自然神的崇拜时期,受到中原的影响很少,祭祀的形式和内容仍延续自身特色,中原用礼器代表的等级制度在吴越地区只有部分被认可。

句践继位后直接受春秋晚期中原礼制思想影响,对西周礼制的发展过程没有一个完整的认识,也就无从得知礼器深刻的文化背景。他将礼器所代表的政治意义作为着重点,沿着中原青铜礼器商品化的发展轨迹,将中原宗教的形式直接嫁接在越族带有巫术性质的信仰之上。

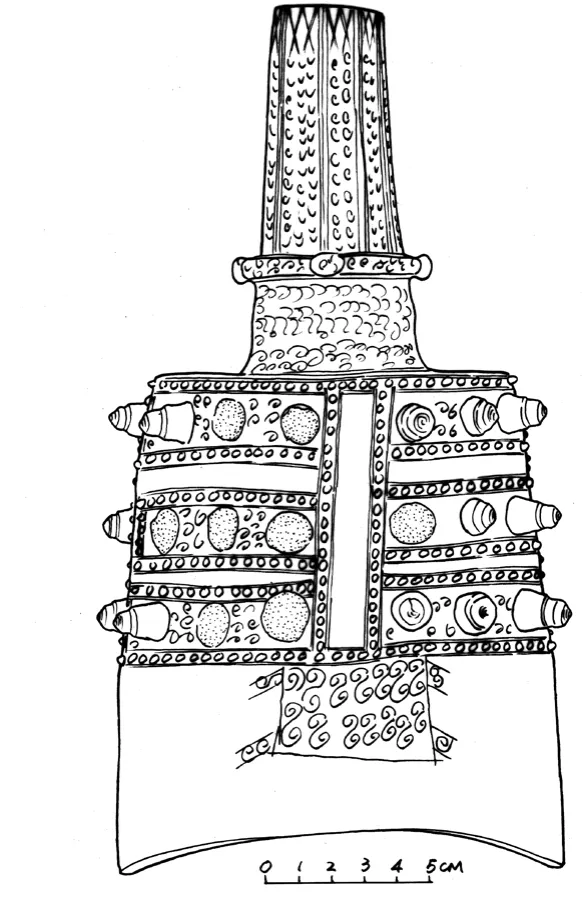

图① 原始瓷錞于

图② 原始瓷镈

图③ 原始瓷甬钟

图④ 原始瓷缶

图⑤ 原始瓷磬

图⑥ 原始瓷器座

图⑦ 原始瓷钲

战国时期原始瓷礼乐器开始大量出现,烧造的器类有甬钟、錞于、句鑃、鼓座、缶等,其个体大小与中原使用的青铜礼乐器相仿,造型上也完全模仿实用青铜器,各种铺首、纹饰仿制得惟妙惟肖。此类原始瓷礼乐器,造型工整端庄,青铜器的狂野豪放与泥胎体的媚丽柔婉结合,形成了仿铜原始青瓷礼乐器独特的韵味。目前考古发现的战国时期烧造高档仿铜原始瓷礼乐器的窑址多达数十处,呈现集群性生产状态。

原始瓷中数量最多的礼乐器是各种类型的编钟,中原地区春秋时期以后可以使用的钟分为单音和双音两种。双音青铜钟,无论甬钟或钮钟其共鸣箱皆为瓦合形构成,两个音高,一个在鼓的中心位置发声,另一个音在鼓侧发声。每只双音钟的两个音恰好是三度的关系,当敲击钟的正面A时,侧面的振幅为零,敲击侧面B时,正面的振幅为零,这样双音共存一体,又不会互相干扰,同时在双音钟侧鼓上有标志。单音钟是共鸣箱横截面为椭圆形的钟,它和圆筒形的钟性质相似,只能产生一个音频。一般成组编甬钟的首、次两钟为单音钟。从目前窑址、遗址及墓葬中发现的原始瓷编钟没有出现过横截面为椭圆形的做法,都是瓦合形,是仿制中原双音钟的外形,但未出现过侧鼓上的双音标志,更未发现有音梁结构。可以看出在仿制青铜钟时没有注意到单音钟与双音钟的区别,在制作之初就对成编、成组甬钟的每只乐钟的音高没有加以关注,只是在外形的尺寸上完全精确仿制而已。

甬钟振动示意图

甬钟

青铜乐钟的音高在设计制作时都有设定,但青铜铸造是一次成形,中间很难改动,这要求编钟铸成后进行后期加工校音,才能保证音高准确。在长期铸造实践中形成了青铜乐钟独特的调音磨砺手法,一般都会在钟内侧找到错磨的痕迹,极少有直接铸成不用校音的钟。中原文化历时五百余年的摸索,才达到相当高的音准要求。越族的原始瓷编钟,烧造完成后易碎,最多只能稍加磨制,烧成后改动的幅度很小。目前发现的原始瓷编钟没有后期磨错痕迹的任何遗留。

原始瓷礼乐器从烧造到衰败的近150年过程中,没有发现任何通过调整用料及钟壁厚度、尺寸等对其音乐性能加以改进的尝试,也就是说在制作之初应该就没有对它们的音乐性能作出要求。

同样的情况还出现在原始瓷编磬上,《考工记·磬氏》有载:“磬氏为磬。倨句一矩有半。其博为一,股为二,鼓为三”,用此处的比值去度量东周编磬,没有一只,更没有一组能够与之完全相符。由此可见,石磬为取得一定的韵律,外形不可能整齐划一,声律的调整是通过对磬的特定部位用粗砺石逐次磨错而达到的。原始瓷编磬也没有发现有后期锉磨及材料增减的痕迹,所有烧造完成的原始瓷磬基本形制划一。由于不能承受稍重的敲击,烧造好后也很难用增减材料的方式校音,所以这些乐器只能是政治权威的象征。

越国土墩墓中随葬乐器组合与中原墓葬有很大差别,中原在春秋晚期到战国时期的随葬一般是3~4个编列,乐器数量为19~35件不等。只有曾侯乙有9个编列、64件乐器,数量完全是按照音乐性能而设,打破了周礼的规定。越族土墩墓随葬原始瓷礼乐器均出现在战国时期,其编列和乐器数量都远较中原为多,同一时期的编列也极不稳定。在浙江绍兴、杭州、长兴、安吉、海盐和江苏无锡等地已发掘的一些大型越国贵族墓中,均出土了大量仿铜原始瓷礼器与乐器。绍兴战国墓出土大小相差递减的青瓷句鑃11件,可能是战国句鑃的最高组合数。无锡鸿山特大型越国贵族墓出土的仿铜原始瓷礼器、乐器达581件。目前确定发掘前没有扰动痕迹的墓葬,从中出土的随葬原始瓷礼乐器组合主要有:万家坟硬陶组合编钟有84件乐器,其中甬钟24件、镈钟16件、磬18件、句鑃23件、錞于2件、鼓座1件。鸿山邱承墩原始瓷组合有103件乐器,其中甬钟26件、镈钟11件、磬16件、句鑃29件、錞于10件、丁宁3件、铎4件、鼓座4件;老虎墩青瓷乐器组合有45件,其中甬钟3件、镈钟13件、磬5件、句鑃21件、錞于3件。编甬钟的组合数量一直是礼乐制度的重中之重,战国早期中原地区青铜甬钟编列基本上是8件、10件、12件成编,南方地区特别是楚文化的甬钟编列方式较多,如曾侯乙墓的45件甬钟分为5组,由“3+9+11+12+10”成编;擂鼓墩M2的36件甬钟分为4组,由“8+5+7+16”成编。鸿山越墓邱承墩的26件甬钟分为2组,由“10+16”组合成编;老虎墩的原始瓷甬钟3件为一组,硬陶8件甬钟,纹饰可分2组,是“4+4”组合成编;万家坟的硬陶甬钟24件,分为2组,为“8+16”组合。与此期曾侯乙墓和擂鼓墩M2的组合方式接近,“曾侯乙编钟是曾楚文化的整合体” ,由越墓甬钟的数量组合方式上看,此期越民族接受的礼乐文明以楚文化因素为多,应该是当时越人认为楚的礼乐组合方式即为中原礼乐制度的统一规范。越族在制作原始瓷礼乐器在时充分考虑了组合数量因素,讲究的是以数量、组数多为显赫,贵族随葬中完全按照礼制规范的数量要求在使用。

在绍兴袍谷战国早期遗址中,发掘出土有“王”字纹的铁镰,有印纹硬陶坛、泥质陶筒瓦等器物,同时还发现有陶鼎、陶豆、原始瓷甬钟残件、泥质陶残璧、角形器等类似祭祀礼制功用的器物。祭器与明器两种功能不能混用,是传统的礼制观念。在战国时期的生活遗址中此类物品同出,可以看出原始瓷甬钟并不是明器,应该是礼仪活动的摆放陈设器物或日常弄器,其作用与本地区新石器时代晚期良渚文化的玉礼器、中原地区商周时期的青铜礼乐器相似。生前陈设和死后随葬,是权力、财富、身份和地位的象征,蕴含着等级礼制的丰富内涵。

战国时期越族祭祀的具体仪式、器物虽与中原不同,还是可以看出到这时期越文化已经改革自身的习俗,对中原礼制的主流思想有部分的嫁接,本民族传统的遗失,使越民族特色不再显著,对中原礼乐文化的秩序背景又不能透彻理解和完善利用,导致了这一时期的越族,从文化思想上已开始先行崩塌。越国的民众尚未来得及接受中原信仰,便为楚所灭,民众流离失所,过往辉煌不再。古越族的信仰在萧然意韵中飘散,逐渐汇入了中原主流,再也找不到回家的路。

(作者林毅为杭州市国家机关工作人员;郑建明为浙江省文物考古研究所研究员)

2003年3月~2005年6月,由南京博物院考古所和无锡锡山区文物管理委员会组成的考古队在鸿山开发区范围内进行考古发掘,其中发掘了战国时期的越国贵族墓葬7座,按土墩的分布由南向北依次为老虎墩、老坟墩、曹家坟、邹家墩、杜家坟、万家坟、邱承墩。