北魏《源延伯墓志》商补

2017-09-08张馨

张馨

【关键词】北魏;源延伯;墓志;考释

【摘 要】近年在洛阳出土的北魏《源延伯墓志》所载志主的世系、生平与葬地等信息,蕴含着丰富的史料价值。作者基于以往所见的该志录文屡见讹误,导致释读困难的情况,对录文重新校对,并根据文本提供的信息,对北魏时期源氏家族兴衰、墓志书写、谥法变化等问题进行了讨论。同时,作者认为该志所载六镇起义时夏州被围、陷于困境的情况,根源于北魏末年滥置州郡这一行为,从中也可以窥见六镇起义时各州溃败的重要原因。

《源延伯墓志》(以下简称《墓志》)于近年出土于洛阳,全称《魏故使持节都督凉州诸军事平北将军凉州刺史浮阳县开国伯源侯墓志铭》。志文共27 行,满行27 字。志高59厘米,宽58.5厘米,青石质。

自《墓志》出土后,其历史与书法价值受到了多位学者的关注,《墓志》图版见录于《洛阳新获七朝墓志》一书[1],宫大中《新发现的北魏源延伯墓志铭》[2]率先刊录了该志录文,并在对志文校录的基础上,与《魏书》进行了简要互证。之后赵君平《北魏〈源延伯墓志〉琐谈》[3]对《墓志》全文作以疏证,在给出录文之余又结合《魏书》所载对志主生平作了简要勾勒,并指出该志用笔不落窠臼的特点。近来,杨庆兴发表的《新见〈源延伯墓志〉》[4]在前人研究的基础上,关注了志主源延伯的生平及其显赫家世,认为该志中存在的大量俗体字、异体字有文字方面的研究价值。以上诸位学者的成果,对于研究《墓志》皆有重要的借鉴意义,但总体来说,针对该志的研究更多只是停留在书法艺术的层面,对其中反映的历史信息还未能深入。且由于《墓志》涉及的异体字过多,导致至今所见录文仍有相当多的讹误,造成了释读的困难和理解的误差。因此笔者在宫大中《新发现的北魏源延伯墓志铭》[2]所载录文的基础上,对其进行了重新校对以供参考。同时,对于文本中涉及的北魏源氏家族以及六镇起义等信息,笔者认为尚有讨论余地,故在后文作具体考证。

一、墓志录文与校注商榷

君讳□,字延伯,涼州西平人也。其先神元皇帝有昆曰駰讬后跋匹孤,略」地河西,遂王凉州,君其后也。积世(帛系)(帛系),自小而大,迄高祖秃发褥但,为」乞伏炽槃所灭,曾祖太尉避难东归,还复旧京,即拜西平侯,后改封」陇西王。祖司徒,父仪同。君应天淑姿,承家休庆,忠孝内发,仁信外彰。釜」养尽于二亲,逊第率于乡党。玩述经艺,与齿俱成。俭于多言,礼于赈施。」年十五,辟司空参军,事及其长也。壮气冲心,雄猛恢廓,志荡瑕秽,心□」拨乱。正光之季,衅起高阙,祸延夏壤。考仪同时牧夏蕃,为贼围逼。朝」廷即拜君威远将军西征统军,横戈静暴,挥剑摧敌,功效并立,朝野有」闻。于时州城被围,首尾二年,粮癝既竭,民人相食,长蛇满道,室援莫至。」仪同留君守城,自率将士诣东夏取粮,贼众我寡,为贼所虏。复授持节」龙骧将军,行夏州事当州都督。但胡戎叛涣,纵毒疆场,质父招子,巡城」约降。君弈世忠贞,废亲忧国。父有陵妣之敕,子执伍员之略,拜书长号,」拔剑尽勇,率御在城,身自挫敌,令群胡丧胆,蚁徒冰泮,夏岳既全,父亦」无滥。圣上以君忠孝并著,功济□崇。遂开国,浮阳爵班三等,复除谏」议大夫,持节冠军将军北讨都督。所在克捷,遐迩清夷,降年不永,秀而不实。」春秋廿有四,以孝昌三年岁次丁未十二月庚寅朔廿七日丙辰,」卒于冀州行阵之中。于是主上有或毁之痛,邦国有弥悴之哀。依许」男故礼,优以殊赏,追赠使节、平北将军、凉州刺史。越以永安元年岁」次戊申十一月甲寅朔八日辛酉,袝葬于皇祖惠公旧山之所。于时,季父子恭作牧豫州,任限边城,弗获临诀,遥想坟柏,北徨摧裂,聊题厥状,」铭之玄石,其词曰:

天鉴有魏,叠构重基。本枝百世,惟君诞兹。总辔腰」剑,唯命所之。胡凶克殄,戎竖用微。眇眇弱龄,丕丕济时。乃牧夏岳,兼掌」戎武。升彼岵山,瞻望严父。孝心烈烈,泣涕如雨。烽烟无滥,言禄其依。回」车北顾,启土浮阳。龙蟠行阵,虎冀□方。经略广设,奇兵始张。神其未遂,奄」丧员良。辞此□幕,适彼玄堂。临冗悼栗,眷言孔伤。身徂名逸,传之无疆。

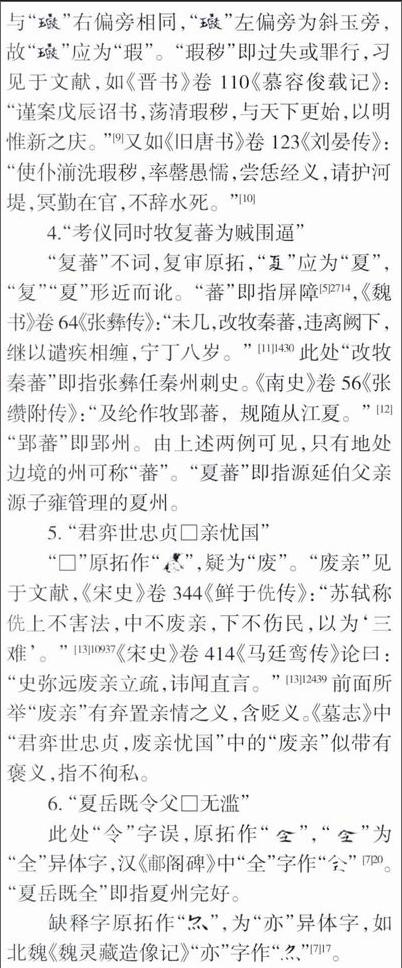

上述录文对宫大中所录进行了一些改动,并加以句读,下面列出宫大中录文中的几处讹误,并对改动之处予以说明。

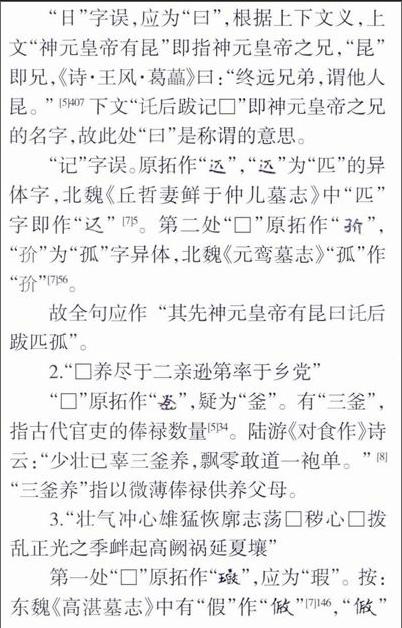

1.“其先神元□皇帝有昆日讬后跋记□”

第一处“□”为误增,此处空缺为刻写者故意为之,这种格式为“抬格”,即旧时行文,凡涉及尊长,按一定格式提格或提行书写[5]1246。该体例常见于墓志,如北魏《韩震墓志》[6]在“天子”和“诏”二字前均空缺一字以示尊敬。且《墓志》中“抬格”一式不只“皇帝”前一处,“考仪同时牧夏蕃”及“主上有或毁之痛”前皆如此处理,严格遵照“抬格”范式。

2.“□养尽于二亲逊第率于乡党”

3.“壮气冲心雄猛恢廓志荡□秽心□拨乱正光之季衅起高阙祸延夏壤”

4.“考仪同时牧复蕃为贼围逼”

5. “君弈世忠贞□亲忧国”

6. “夏岳既令父□无滥”

二、源延伯及其家族

源延伯出身于北魏世家大族,其身世与家族在《魏书》卷41[11]919—939、《北史》卷28[14]中可见。有多位学者曾对源氏家族做过研究,如钱大昕《廿二史考异》卷22“秃发乌孤”条[15]446,姚薇元《北朝胡姓考》源氏条[16],赵玉明《源姓秃发鲜卑考》[17],郭锋《北朝隋唐源氏家族研究——一个少数族汉化士族家族门第的历史荣衰》[18]等。而《墓志》的出土,对推进源氏家族的研究有重要意义。

(一)源延伯家族

1.先祖

“其先神元皇帝有昆曰讬后跋匹孤,略地河西,遂王凉州,君其后也。”“讬后跋”即“拓跋”异写,“讬后跋匹孤”即“秃发匹孤”,《元和姓纂》卷10“秃发”条载:“(秃发)河西鲜卑也,与后魏同出圣武帝诘汾长子疋孤,神元时率其部众徙河西,六代孙树机能立,尽有凉州之地。” [19]古“疋”“匹”同,秃发匹孤为神元皇帝兄,迁徙河西后改姓秃发,其后裔建立南凉政权。又据《魏书》卷41《源贺传》:“傉檀为乞伏炽盘所灭,贺自乐都奔魏。(太武帝)谓贺曰:‘卿与朕源同,因事分姓,今可为源氏。” [11]919南凉国破后,秃发一族归附北魏,太武帝赐族姓“源”。endprint

应注意的是,《墓志》未直言其先祖为秃发匹孤,而提到魏室祖先神元皇帝,这种特殊的书写手法,与后文的“天鉴有魏,叠构重基。本枝百世,惟君诞兹”一样,意在强调源氏与北魏皇室同出一脉的亲缘关系,有将志主含混为北魏宗室子孙之嫌。《魏书》卷14为《神元平文诸帝子孙传》,罗新据此认为北魏是以神元皇帝之后作为宗室身份的标准[20]80—107。《墓志》撰写者为源延伯的季父源子恭,故而不难理解《墓志》为何采用这种抬高源氏宗族地位的书写方式。事实上,这两句话非是单纯的溢美之词,它的书写与当时源氏家族的地位相关。《司马金龙妻钦文姬辰墓志》中称志主之父源贺为“侍中太尉陇西王直勤贺豆跋” [21],“直勤”只有北魏宗室才能担任,据罗新考证,源贺归附北魏后,太武帝并未赐姓“源”,而是接纳他为宗室成员,即赐“拓跋”姓[20]8,88。如依此说,源氏家族确实可以自称魏室后裔。但这一地位并没有维持太久,太和十六年(492)孝文帝“改降五等”,《魏书》卷7下载:“制诸远属非太祖子孙及异姓为王者,皆降为公,公为侯,侯为伯,子男仍旧。”[11]923即将非太祖子孙排除在宗室之外,源氏一族亦在其列,陇西王源怀被例降为公,家族地位大大下降。以罗新观点,源氏家族之“源”姓,是在孝文帝改姓时所改,亦是其失去宗室身份的体现。

《墓志》强调与魏室同源的写法,体现了源氏在其家族的身份归属上攀附北魏宗室的心理,且由于《墓志》撰写者是家族内部成员,所以该墓志有较强的私人性,这种心理也表现得更加明显。

2.高祖、曾祖

“迄高祖秃发褥但,为乞伏炽槃所灭,曾祖太尉避难东归,还复旧京,即拜西平侯,后改封陇西王。”据《魏书》卷41《源贺传》:“源贺,自署河西王秃发褥檀之子也,褥檀为乞伏炽磐所灭。”[11]919秃发褥但就是秃发褥檀,南凉末代君主。南凉国破,秃发褥檀子破羌避难北魏,即源延伯的曾祖源贺,源贺于太武帝时赐爵西平侯,文成皇帝时改陇西王,后成为献文、孝文两帝时重要的辅臣,死时被赠侍中、太尉、陇西王印绶,因此《墓志》称“曾祖太尉”。

“秃发”为源氏胡姓,姚薇元认为是为降低源氏一族的地位而被后人有意更改,并以《隋书·经籍志》所载“《拓跋凉录》十卷”推测身为南凉后裔的源氏本姓拓跋,“秃发”为魏收所改[16],不过由《墓志》所见“秃发褥但”可确定,“秃发”一姓的出现时间至少要推前到北魏永安年间(528—530)。

《墓志》先称远祖为“讬后跋匹孤”,又称高祖为“秃发褥但”而非“讬后跋褥但”,一个可能是其家族在迁徙河西后的确改姓“秃发”,另一可能是源家遵从了当政者改源氏族姓为“秃发”的做法,如此书写是在某种程度上与魏室的妥协。但我们也应注意到,《墓志》对“源”“秃发”两姓的来历并未作解释,这与唐之后所见源家墓志有所区别,如唐《崔府君夫人源氏墓志》:“代为河南冠族,本与魏同源,因而命氏。” [22]1173《杨府君夫人源氏墓志》:“其先出自有魏,圣武之胤,元勋茂德。” [22]1521《源光乘墓志》:“昔元魏绍于天南,迁于代,胤子让其国,西处于凉……故太尉陇西宣王,贵于代京,太武谓之曰:与朕同源。因之赐姓。” [22]1605我们发现这些墓志在追溯家族历史时與《魏书·源贺传》[11]930的描述吻合,可见《魏书》完成之后“同源受姓”之说已流传开来,而《墓志》对赐姓一事不提,应是在北魏当朝尚无这一说法,这也从一个侧面反映出官修正史对家族历史的影响。

3. 祖父

源延伯祖父为源贺的第二子源思礼,后赐名怀,源怀卒于司徒、翼州刺史,谥号惠[11]923,故志文中称“祖司徒”。《墓志》末有“袝葬于皇祖惠公旧山之所”,即指源怀葬处。

源怀袭爵期间,因孝文帝“改降五等”例降为公,但在其曾孙源绍时“诏复王爵”,恢复了陇西王的爵号,《魏书》卷10《孝庄纪》载:“冯翊县开国公源绍景复先爵陇西王。”[11]257“冯翊县开国公”说明源家曾失去过一段时间陇西公的爵号,之后源绍处于被封赏的“河阴之变”遇难者子嗣之列,应是其父源肃死于“河阴之变”的缘故,未记载其遇难河阴事。此举亦是违背了孝文帝“诸远属非太祖子孙及异姓为王者,皆降为公”的规定,是尔朱荣摄政期间特殊的历史现象。

4.父

源延伯的父亲是源怀第五子源子雍,史书亦作子邕。子雍、延伯父子一同卒于对抗葛荣的翼州之战,据《魏书》载,子雍“赠车骑大将军、仪同三司、雍州刺史,公如故。永安中,重赠司空,谥曰庄穆”[11]931。但《墓志》称他“仪同”而非“司空”,是由于重赠司空与谥号的时间在志主下葬之后,即永安元年(528)十一月,而据《墓志》可知源子雍父子死于孝昌三年(527)十二月。一般来说,朝廷在死者逝后不久即会赠予“官谥”[23],而子雍得谥是在死后一年甚至更久,这不符合当时“有爵则有谥”[24]的规定。不仅如此,与子雍一同担当翼州之战指挥并战死的临汝县开国公裴衍“赠使持节、车骑大将军、司空、相州刺史”[11]1575,亦无谥。戴卫红认为,从“有爵则有谥”,到生前无爵亦可有谥,是魏晋南北朝给谥制度的重要转变[24]。但事实上,在《魏书》中,如源子雍、裴衍这样爵位高、死于王事、死后无官谥的例子还有很多。大概北魏朝廷对战死将帅是否给谥的标准,与其在战场上的表现和战果相关,而死者生前爵位在这一过程中并没有产生太大的影响,这与前代“有爵则有谥”有很大的不同,从一个侧面体现了北魏给谥制度的发展。

(二)源延伯生平

“君应天淑姿,承家休庆,忠孝内发,仁信外彰。釜养尽于二亲,逊第率于乡党。玩述经艺,与齿俱成。俭于多言,礼于赈施。”此段着力描述志主忠、孝、仁、信等品德和志主对儒家经艺的热爱,反映了源氏家族汉化程度的深刻。关于源氏家族的文化个性特点,郭峰曾有详细的研究,指出源氏家族受儒家思想影响之重[18],而以上引文正可佐证这一观点。

“年十五,辟司空参军事。”源延伯起家时是15岁,起家较早。起家官为司空参军事,属正七品官。15岁是区别贵族、庶族子弟入仕的分界点,据《魏书》卷9《孝文帝纪》载:“己亥,诏庶族子弟年未十五不听入仕。”[11]226查《魏书》中以此官起家的人共有三例:元禹“起家司空参军”[11]393,元罗“起家司空参军事” [15]408,西平王乙瑰曾孙琛“解褐司空参军事” [11]922,三人皆属王室贵族,说明司空参军事应是北魏贵族子弟比较常见的起家官。且在源氏家族中,源延伯的弟弟源模、季父源子恭起家均是司空参军事,可见源家地位虽不如以往,但依旧凭借家族成员在朝廷的任官及异国归降王室的身份受到朝廷优待。endprint

“仪同留君守城,自率将士诣东夏取粮,贼众我寡,为贼所虏。复授持节龙骧将军,行夏州事当州都督。但胡戎叛涣,纵毒疆场,质父招子,巡城约降。君弈世忠贞,废亲忧国。父有陵妣之敕,子执伍员之略,拜书长号,拔剑尽勇,率御在城,身自挫敌,令群胡丧胆,蚁徒冰泮,夏岳既全,父亦无滥。”此段描述源子雍出城被擒的事件,与史书比对有较大出入。《魏书》卷41《源贺传》:“子雍虽被囚执,雅为胡人所敬,常以民礼事之。子雍为陈安危祸福之理,劝阿各拔令降,阿各拔将从之,未果而死。拔弟桑生代总部众,竟随子雍降。”[11]930而《墓志》没有提及子雍劝降朔方胡人一事,且将敌人态度描绘得极为强硬,在志主奋勇抗敌一事上着墨甚多。这一取舍应是为凸显志主的忠勇而刻意为之,是常见于墓志书写中的“虚美”手法。若《魏书》的叙事是官方角度,那么《墓志》因撰写者是志主族人,私人色彩更浓厚,因此在撰写时会对志主父亲的事迹作更多取舍。

同时,从对志主“废亲忧国”的形象刻画上体现了北魏社会“舍孝取忠”的价值取向,这一取向与同一时期的南朝有着明显的区别[25],究其原因,应是北魏并没有如南朝般受到门阀士族的极大影响,皇权力量依然占据北魏政治中的主流。

“越以永安元年岁次戊申十一月甲寅朔八日辛酉,袝葬于皇祖惠公旧山之所。”与《墓志》同时出土的还有志主弟源模的墓志。宫万瑜指出源延伯兄弟二人为同时入葬[26],源模死于孝昌二年(526),却直到永安元年(528)十一月才与延伯同日下葬,不符合常情。据《墓志》“于时州城被围,首尾两年”一语可推测延伯与其父在外困守时间,而源模正是死于这一时期,或许是因父兄在外无人可以安葬而造成了葬期延误,但子雍父子于孝昌三年(527)还朝接受封赠,期间依旧未能安葬源模,可见原因不单如此。查阅出土的北魏墓志,发现在永安元年(528)十一月前后下葬的墓主极多,且多是在“河阴之变”中受到迫害而死。仅以《汉魏南北朝墓志汇编》为例,从“河阴之变”后两个月的建义元年(528)六月到同年改元的永安元年(528)十二月,前后半年间下葬的墓主共28人分别有:元悌、元邵、元顺、元均之、元彝、元瞻、元谭、元信、元晖、元愔、元诞、元端、元绍、元宥、元略、元湛、元(广钦)、元诵、元昉、元毓、武昌王妃吐谷浑氏、元子正、元周安、唐耀、元钦、兰将、元礼之、元子永等。除了不知亡期的元信,以及分别死于建义元年(528)七月和九月的武昌王妃吐谷浑氏及兰将两位女性,其余墓主皆遇难于同年四月十三日的“河阴之变”[27]。

结合前文源绍在“河阴之变”后的复爵,以及《魏书》卷41《源贺传》[11]930中源延伯叔父纂“遇害河阴”的记载,可见源氏家族在这场变乱中受到了不小的冲击,源延伯、源模则是在其家族平反后才得以下葬的。

三、夏州的军事地位以及

六镇起义时的战况

《墓志》载:“正光之季,衅起高阙,祸延夏壤。考仪同时牧夏蕃,为贼围逼。”由《魏书》卷18《元渊传》:“(正光五年三月)而高阙戍主率下失和,拔陵杀之,敢为逆命,攻城掠地,所见必诛。”[11]430可知“正光之季,衅起高阙”即指正光五年(524)三月的破六韩拔陵起義,史称“六镇起义”。起义后的十月,“胡琛遣其将宿勤明达寇豳、夏、北华三州”[11]238。夏州被围时,源延伯的父亲源子雍为夏州刺史。夏州即统万镇,《魏书》卷106《地形志下》载:“(夏州)赫连屈孑所都,始光四年平,为统万镇,太和十一年改置。”[11]430

(一)夏州城的军事地位

1.宣武帝以前

统万城作为大夏故都,军事地理条件优越,东、南、西三面有石崖为郭,城下有河流流经,形成易守难攻的局势。北魏于始光四年(427)破赫连昌军,初置统万镇,“辛酉,班师,留常山王素、执金吾桓贷镇统万”[11]73。北魏设统万镇的初衷是镇压被征服地区,在镇将的设置上体现了北魏政府对其的重视。《魏书》所载太和十一年(487)改镇为州之前,统万镇的镇将有:征西大将军、司空、上党王长孙道生,征西大将军、常山王素,南阳王惠寿,河间王闾虎皮,蒲城侯元崙,车骑大将军、颍川王提,镇西大将军、广陵王楼伏连,镇西大将军、开府、假淮阳王尉元,京兆王太兴,等等。

由上可见,统万镇将皆由重将担任,其设立应不仅为镇压、威慑当地夷民。周一良曾将北魏军镇的作用分为三种:固南北边境;地属新附,立镇以威慑;势同犬牙,立镇以防寇盗[28]。第三类的镇多设立于内地,与州交错,而统万地处北隅不符条件,且早在太武帝延和二年(433)沃野、怀朔等北方七镇[29]就已设立,统万不再是北方前线,因此亦不拥有边境身份,可见其地位重要的原因,尚在其他方面。

我们发现上举镇将的名号多冠以“征西”“镇西”,正如《魏书》卷5《高宗文成帝纪》载:“诏征西大将军、阳平王新成等督统万、高平诸军出南道,南郡公李惠等督凉州诸军出北道,讨吐谷浑什寅。”[11]118 “陇西屠各王景文叛,诏统万镇将、南阳王惠寿讨平之。”[11]112盖统万镇将多兼有统兵西征、镇戍西方的任务。

从地图上看,统万向西与河西屏障高平、薄骨律相连,但以统万而不以河西二镇为据点,大概由于两者在自然经济上的差异。《魏书》卷110《食货志》载:“世祖之平统万,定秦陇,以河西水草善,乃以为牧地。”[11]2857河西的水草利于牧业的发展,是典型的牧业地带,但自然条件却不利于农业发展,如《魏书》卷105《天象志三》:“(太安四年)十二月,六镇、云中、高平、雍、秦饥旱。”[11]2408《魏书》卷112《灵征志上》:“高祖太和三年七月,雍、朔二州及枹罕、吐京、薄骨律、敦煌、仇池镇并大霜,禾豆尽死。”[11]2906与之相对的统万则地处农牧业交错地带,《晋书》卷97《北狄传》:“而呼韩邪单于失其国,携率部落,入臣于汉……于是匈奴五千余洛居朔方诸郡,与汉人杂处。其部落随所郡县,使宰牧之,与编户大同。”[9]2548统万东南本为农业地带,汉徙匈奴而使农牧兼有。又如《宋书》卷95《索虏传》:“朔方以西,西至上郡,东西千余里,汉世徙谪民居之,土地良沃。” [30]可见这一地区有很好的农业基础。在1975年对统万城的发掘中,发现统万城四垣有两处战备仓,里面储存有松、杉等木材和高粱等食物遗迹[31],粮草贮备设施的完善,更有利于屯兵驻兵。由上可见,尽管统万在北魏时期不是边防重镇,但它作为连接河西屏障的枢纽和农牧交界地,有军事、经济两方面的优势,对北魏在河西的经营有着重要的战略意义,故而受到北魏政府的重视。endprint

统万的这一地位一直延续到改镇为州以后。据洼添庆文考证,孝文帝太和十年(486)改制后,州分三等,新设立的州一般被划分为下州,但太和十一年(487)才改镇为州的统万,在镇将的迁叙及将军名号上都能与上州匹敌,可见其重要性与上州相当,是地位特殊的上州[32]147。

2.宣武帝以后

夏州在宣武帝以后丧失了都督号及上州地位,地位逐渐下降,成为下州。洼添庆文认为这与宣武帝后以州户数量划分州的等级有关[32]153。根据邓辉计算,赫连昌时期的统万城人口达到40000以上,而到了西魏大统年间(535—551),夏州人口仅有28000人[33]。造成人口大幅度减少的原因,除了统万城破时北魏徙大臣宫人万数至都城,以及六镇起义的動乱,尚有一点不能忽略,就是宣武帝延昌二年(513)东夏州的设立。当时东夏领遍城、朔方、定阳、上郡四郡。东夏所辖正是夏州原先的农业区,将东夏从夏州内分出,使夏州损失了东南地区大量的农业人口,其州的地位亦随之下降。

(二)六镇起义时夏州的战况

1.外无援兵

《墓志》载:“于时州城被围,首尾二年……室援莫至。”夏州城在被围两年中竟无室援,结合《魏书》卷9《肃宗孝明帝纪》载:“胡琛遣其将宿勤明达寇豳、夏、北华三州。”[11]238卷21《元颢传》载:“乃复颢王爵……都督华豳东秦诸军事兼左仆射、西道行台,以讨明达。颢转战而前,频破贼众,解豳华之围。”[11]564可知在宿勤明达寇乱三州时,元颢调动华豳东秦三州州军,却只解了豳华两州之围,元颢军无法援助夏州的原因,据《魏书》卷41《源贺传》“子雍行数日,为朔方胡帅曹阿各拔所邀,力屈见执”,“时东夏合境反叛,所在屯结”[11]930,可知在宿勤明达由高平向东寇乱三州的同时,东夏的胡人形成了另一股势力,横截在夏州与豳、北华两州之间,援军无法由东夏进入夏州,使夏州彻底陷入孤立状态。

2. 城内兵力匮乏

《魏书》卷41《源贺传》载:“时北海王颢为大行台,子雍具陈贼可灭之状。颢给子雍兵马,令其先行。”“时子雍新平黑城,遂率士马并夏州募义之民,携家席卷,鼓行南出。”[11]930子雍不得不向元颢借用兵马、招募州人以补充残损兵,这种方式也打破了“郡国之民不征讨”的体制,谷川道雄认为这些“募义之民”亦属北魏后期出现的乡兵集团[34]。

3. 粮廪既竭,东夏取粮

由前述可知,东夏作为历史悠久的农业区,是夏州粮草的主产地,东夏“合境反叛”使得夏州重要的粮食来源被断绝,再者夏州南部的包围使得援军无法到达,造成了夏州城内“粮廪既竭,民人相食,长蛇满道”的惨剧。以当时情况看,夏州东南被叛军包围,以西有宿勤明达带领的高平军,以北则是荒漠地带,因此源子雍要得到补给,唯有冒险“自率将士诣东夏取粮”一个选择。

综合上述,我们可以看到,北魏肃宗前的统万地区虽非边境,却凭借其优厚的自然地理条件占据着较为重要的地位,但由于宣武帝时东夏州的设立,使夏州的优势减少,逐渐沦为下州。且两州分置所造成的资源分散,使夏州在六镇起义时愈发地处下锋,事实上,乔置州郡的行为在北魏末有泛滥的趋势,大量州的并置不但不利于朝廷的掌控,一州之内可供调配的兵力与粮草也大大减少,使得各州州军在面对六镇义军时无法集结足以对抗的力量,这一点应也是导致六镇起义时北魏军队节节溃退的重要原因。

四、结 语

源延伯既为南凉归降王室的后裔,又拥有游离在北魏宗室与异姓贵族之间的双重身份,也是一个典型的汉化鲜卑族子弟,因此《墓志》所包含的信息,既可以普遍地反映北魏晚期归降王室的鲜卑贵族等几个典型群体的生存状态,又能对研究源氏家族本身有推进作用。由于《墓志》的撰者为志主叔父,使《墓志》能更加纯粹地反映源氏家族的整体状态。

《墓志》在前半部分用相当篇幅描述了志主在入仕前恪守忠孝仁信的道德规范、爱好经艺的形象,虽然可能只是墓志书写的一种范式,但尽以儒家价值为取向,可见汉化之深刻。但志主在入仕后历任武官,说明其军事贵族的身份仍未改变,并且志主的几次出战经历,都是在家族长辈的带领下完成,可以说是当时贵族子弟逐步参与军事指挥、继承家族军事传统的典型代表。

《墓志》反映了源氏家族与北魏宗室的微妙关系。从先祖“讬后跋匹孤”到“高祖秃发褥但”,再到志主姓氏“源”,其姓氏变动三次,《墓志》却没有任何关于改姓缘由的解释,反映出源氏家族对被排斥出宗室不满而又不得不顺应统治局势的矛盾状态;《墓志》中先提“其先神元皇帝有昆”,便是源氏试图模糊自己与拓跋宗室界限的反映,但他们又无法扭转孝文帝以来家族沦为异姓旁枝的局面,使得《墓志》在对祖先世系的书写上有很多牵强生硬之处。不过尽管源家地位有所衰落,但志主生前仕官经历与死后的追赠封赏与普通异姓贵族子弟相比有过之无不及,这很可能与他是归降王室后裔,以及祖辈历任高官有关,反映了北魏朝廷对拥有特殊身份的贵族子弟的优待政策。

《墓志》还为我们了解北魏当时的各项制度以及军事状况提供了丰富的材料。《墓志》对于其父谥号的阙记,是谥号追赠时间推迟至一年以后的反映,从这个角度可以窥探北魏朝廷给谥制度的变化。对六镇起义时夏州被围情况的详细描述,反映出夏州在战争中彻底陷入孤立的状态。究其外因,是宣武帝时期东夏州的置立,使夏州的地方兵力与粮草储备被分散,军事实力大大削弱。因此乔置州郡的行为可以更普遍地与六镇起义中北魏朝廷的节节败退相挂钩。

[1]齐运通.洛阳新获七朝墓志[M].北京:中华书局,2012.

[2]宫大中.新发现的北魏源延伯墓志铭[J] .中原文史,2011(2).

[3]赵君平.北魏《源延伯墓志》琐谈 [J] .青少年书法:青年版,2010(8).

[4]杨庆兴.新见《源延伯墓志》 [J] .中国书法,2016(6).

[5]广东,广西,湖南,河南辞源修订组与商务印书馆编辑部.辞源:修订本[M].上海:商务印书馆,1980.endprint

[6]赵万里.汉魏南北朝墓志集释[M].台北:新文丰出版公司,1982:626.

[7]秦公.碑别字新编[M].北京:文物出版社,1985.

[8]钱仲联,马亚中.陆游全集校注:第六册[M].杭州:浙江教育出版社,2011:468.

[9]房玄龄,等.晋书[M].北京:中华书局,1974:2838.

[10]劉昀,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:3512.

[11]魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[12]李延寿.南史[M].北京:中华书局,1975:1387.

[13]脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[14] 李延寿.北史:卷28 [M].北京:中华书局,1975:1023—1040.

[15]钱大昕.廿二史考异:卷22[M].上海:上海古籍出版社,1958.

[16]姚薇元.北朝胡姓考[M].北京:中华书局,1962.

[17]赵玉明.源姓秃发鲜卑考[J].北方文物,2002(1).

[18]郭锋.北朝隋唐源氏家族研究:一个少数族汉化士族家族门第的历史荣衰[J].中国社会经济史研究,2002(3).

[19]林宝.元和姓纂[M].北京:中华书局,1994:1478.

[20]罗新.北魏直勤考[M]// 罗新.中古北族名号研究.北京:北京大学出版社,2009.

[21]山西省大同市博物馆,山西省文物工作委员会.山西大同石家寨北魏司马金龙墓[J] .文物,1972(3).

[22]周绍良.唐代墓志汇编[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[23]吴为民.南北朝碑刻谥号初探[J].忻州师范学院学报,2008(1).

[24]戴卫红.魏晋南北朝得谥官员身份的重大转变:魏晋南北朝官员谥号、谥法研究:一[J].南都文坛,2010(6).

[25]苏利嫦.论魏晋南朝的忠孝实践:以阳翟褚氏为例[J] .南京理工大学学报,2010(5).

[26]宫万瑜.邙洛近年出土冯聿、源模、张懋三方北魏墓志略考[J] .中原文物,2012(5).

[27]赵超.汉魏南北朝墓志汇编[M].天津:天津古籍出版社,2008.

[28]周一良.北魏镇戍制度考及续考[M]//周一良.魏晋南北朝史论集.北京:中华书局,1963:219.

[29]严耕望.中国地方行政制度史:魏晋南北朝地方行政制度[M].上海:上海古籍出版社,2007:753—762.

[30]沈约.宋书[M].北京:中华书局,1974:331.

[31]胡玉春.大夏国铁弗匈奴社会经济状况探析[J] .兰州学刊,2010(3).

[32]洼添庆文.魏晋南北朝官僚制研究[M].台北:台大出版中心,2015.

[33]邓辉.从统万城的兴废看人类活动对生态环境脆弱地区的影响[J].中国历史地理论丛,2001(2).

[34]谷川道雄.北魏后期的乡兵集团[M]//谷川道雄.隋唐帝国形成史论.上海:上海古籍出版社,2004:174.endprint