纠缠于如何定义“东方”

2017-09-07中国艺术研究院音乐研究所北京100027

李 玫(中国艺术研究院 音乐研究所,北京 100027)

纠缠于如何定义“东方”

李 玫(中国艺术研究院 音乐研究所,北京 100027)

“东方”是一个地域概念还是一个文化概念?如果是指地域,以哪里作为立足点来谈“东方”?是谁眼中的“东方”?如果是文化概念,划分的原则是什么?文章以东方学批判为起点,就这个议题展开讨论。

东方;east;oriental;东方音乐

一、提出问题

想到这个题目,是因为应邀参加2016年10月末在南京艺术学院音乐学院举办的“东方音乐研究论坛”。毫无疑问,“东方音乐”在我们的经验常识中是一个存在。长期以来,以“东方”二字为题的事项很多,书名、歌舞团的团名,在音乐学院开设相关课程,甚至开设相关专业。但仔细想想,这些“东方”名义的内容却并不全然相同。比如东方歌舞团表演的节目总是包括亚洲、非洲和拉丁美洲,很显然,这包含着政治色彩。这个团在上世纪60年代初成立时,其建团方针就是为了增强与第三世界国家的文化联系,传播中国传统民族民间歌舞艺术,用今天的话说,就是输出软实力。也将外国健康优秀的歌舞艺术介绍给中国观众,但向内的介绍除了亚非拉国家的歌舞艺术,还有东欧社会主义阵营国家的歌舞艺术。所以说,这个“东方”并不是一个地域概念,而是在地域的基础上,因为政治需要,外延有了很大扩展。1995年人民音乐出版社出版了音乐学丛书系列,其中有一本是《东方音乐文化》,著者在前言中说得很清楚,“本书要探讨的是除中国以外的亚洲以及与西亚属于同一乐系的北非阿拉伯地区的音乐文化”。[1]1这个“东方”是指亚洲和北非,从地理地望看,与环大西洋诸国形成东西对峙,那么,这个“东方”是环大西洋诸国眼中的东方。我自己也有一本书,书名为《东西方乐律学研究及发展历程》。此著是从中华文化圈、印度文化圈和环地中海文化圈对音律规律性认知的三个文明源头,了解它们各不相谋、同时萌生,又在不同成长阶段互相交汇的历史路程。我并没有专门区分哪里是东方,哪里是西方,书名中的“东西方”是世界或全球的代称,在这种表达中,并不包含专有名词“东方”的内涵。在2016年10月底在南京艺术学院音乐学院召开的这次会议上,有一多半的发言者都是以“东方音乐研究”的名义介绍自己的学习研究,介绍的内容包括日本、印度、斯里兰卡、印度尼西亚、埃及、马来西亚、秘鲁、古巴等各国音乐。这些国度基本上是在大西洋诸国的东方,除了拉丁美洲的两个国家,从地理方位上说过于牵强,这整个内容合在一起,可以理解为是世界音乐研究范畴的局部,并没有太大问题。总之,“东方”这个关键词,使用者们对其理解并不一致,内容表现的很宽泛。不过,一旦“东方”作为一个研究对象被讨论、被观察,就必然地产生了这样一个问题:“东方”是一个地域概念还是一个文化概念?如果是指地域,以哪里作为立足点来谈“东方”?为什么以那个地方为立足点?是谁眼中的“东方”?如果是指文化,存在于亚洲、或更狭义地说,存在于中国的基督教文化算不算在“东方”文化这个范围?已经走向西方的佛教文化还能不能算作东方文化?当然这只是从最表层提出这个问题。或者,我们借用英语词汇来展开这个讨论,我们说的“东方”是对应于“Oriental”还是“East”?在意欲讨论东方区域音乐研究这个议题之前,我陷入如何定义“东方”二字的困惑。尤其是在进一步的理论抽象中,有人提到东方音乐美学,但研究对象只是某个国家或地区,比如仅仅以印度音乐或阿拉伯音乐,更或者以拉丁美洲音乐为基础而上升到东方音乐美学是否恰当,这样的对象可否承载起“东方”音乐美学总称?进一步发问,音乐美学问题,截然分出东西方的二元对立,可否成立。所以,我认为有必要把何为“东方”这个问题理清楚,才能更好地展开这个主题的研究。

二、作为学科概念的“东方”

在五四新文化运动中,借用梁漱溟先生的说法,“东西文化”这个名词已经是满大街说滥了的。[2]11梁先生的所谓东西文化,并不是字表面东西二元对立的格局,而是世界上三种不同的文化形态,即西方文化、中国文化和印度文化。以今天的眼光来看,这并不能涵盖世界上各种不同文化形态,但就历史的厚度、文化的深度而言,这三个板块是有代表性的。虽然当时的学者是用“东西”二元来表述,但中国文化和印度文化具有本质区别,学者们很清楚。梁漱溟先生提到他读过的一本《东洋文明论》,是日本人若宮卯之助译的美国人George William Knox 写的The spirit of the Orient (东方的精神)。梁先生抱怨在这本书中完全看不到东方的精神。[2]29这一点也不奇怪。因为,在那个时代,“the Orient”所指代的相关陈述,是指印度和圣经所述之地,即地中海东部诸国,从希腊到埃及,包括叙利亚、黎巴嫩等在内的地区(如下图示):

萨义德在他的《东方学》(orientalizm)一书中早已作出概括:以这个地区作为观察对象而形成的“东方学”,带着19-20世纪早期欧洲殖民主义强烈而专横的政治色彩,并反映着英法与这个地区的特殊亲密关系。这个学术命题基本上是西方人想象、解释并描绘出的“东方”。二战开始,美国学术界在这个领域渐渐变成主导,并以相同方式处理东方。所以,所谓“东方学”是在这种关系中产生的,即一直是西方解释东方。[4]6-7作为一个地理文化的实体,作为一个中国学者,梁先生不可能在那本书中找到他所理解的东方精神。

其实,何为“东方”,何为“西方”,在梁漱溟先生的时代已经是个问题。梁先生在他的《东西文化及其哲学》一书中就提出“如何是东方化?如何是西方化?”[2]25梁先生希望有一个明了正确的观念,“要求把许多说不尽的西方化归缩到一句两句话,可以表的出他来。使那许多东西成了一个很有意思的一个东西,跃然于我们的心目中”。[2]25梁先生总结了各种观点,认为都是一种对比的方法下形成的观点,即“西方化”和“东方化”是两个截然相反的性质,而他自己的答案,则是西方化和印度文化是相反的路向,中国文化是二者的折中。[2]62-63今天我们观察这样的思维方式,仍然是二元对立的模式加一点儿调和,对于文化多元化的世界格局,还是过于简单化。从今天的学术话语倾向来看,我们所说的“东方”,也不是梁先生时代的概念。

图1. the Orient 指称的地中海“东方诸国”地理区位[3]

“东方”本是方位词,它表达的是相对位置。从整个北半球来说,我们在欧洲的东方,但我们不会自称东方。当我们说:我们屹立在世界的东方,这仍然是以欧洲为参照,潜意识中是帝国主义世界观带给全球的影响。因为在前两个世纪中,老牌帝国主义、殖民主义已经把世界分为文化、政治的东方和西方两个对峙的实体,并成为一个普遍常识和常用词。另外一个表达东方的词,也被赋予了地缘的政治色彩,即以欧洲为坐标,特别是以英国和法国的地缘位置看东方,于是把东方分为近东、中东和远东,oriental所指称的东方甚至并不包含远东。在西语世界中,欧洲的东部用east而不用oriental,这显示出oriental所构成的语境具有两个多世纪政治、经济、学术、美学、文学等等一系列观念的连续性和一致性,在当今现实政治和学术文化中甚至是一个有些负面含义的概念。所以我们说,东方与西方本不是自然存在,而是一个有历史内涵、思维、意象的对子,用萨义德的说法,是一对相互支持,相互反映的地理实体和相互对峙的观念。

第二次世界大战后形成的东西格局,仍然不是纯粹自然地理的分割,它基本上与政治体制的分布相合。20世纪50到70年代末中国人的东西方概念可以用毛泽东借用《红楼梦》中的一句话概括:“不是东风压倒西风,就是西风压倒东风。”毛泽东这句话中的“东风”所指是社会主义阵营各国,它并不是自然地理方位的东方。这里的东风和西风仍然是一对相互反映和相互对峙的观念。究其就里,仍然沿袭18、19世纪以来的惯性思维,但这回是双方都以自己的认识来想象对方。仔细想想,这种意识形态的较量其实一直持续到现在。虽然有亨廷顿《文明的冲突》提出冷战后的冲突对峙主要是七、八种文明的差异,但现实还是延续了萨义德对“the Orient”所概括的内容,而且由于这种一厢情愿地理解“东方”,发展到21世纪,矛盾被大大激化。本人无意也无能讨论现代地域政治的相关议题,在这里发如此申论,是想检讨我们自己的学术态度。

三、“东方”音乐的共性与差异性

最早系统比较东西乐制的音乐学讨论,始于王光祈的《东西乐制之研究》。他写于1924年底的自序说得清楚,著于柏林,而关于材料,除中国乐制的部分,其余“西洋、波斯、亚刺伯、印度各种乐制,則悉采自德国各种著名音乐书籍。”[5]下,9这里所謂东西文化的内涵与梁先生的范畴并不相同。很显然,王光祈先生的“东方”范围,是当时欧洲本土对“东方”这个概念的界定,其实是基于西方“东方学”的认识,也就是说,是萨义德所勾勒的那个范围。王光祈先生对世界音乐格局也有个划分,那就是中国乐系、希腊乐系、波斯阿拉伯乐系。这个划分主要是根据音乐形态方面的五声音阶、七声音阶和含中立音的七声、八声音阶,从这个角度划分,印度就被划分在波斯阿拉伯乐系中了。[5]上,128-130王光祈先生在《东方民族之音乐》之“自序”中说“凡东方各种民族乐制,悉以英人A.J.Ellis所著书籍为准。”[5]上,125

在王光祈求学于德国时,这个“东方”是对应于“西方”而存在的,是以“oriental”对应于“occident”存在的。所以光祈先生很自然地说“西洋、波斯、亚刺伯、印度各种乐制……”后几种地域实体是被概括在“东洋”这个词汇下的,中国也理所当然地被归在“东洋”。今天我们反思王光祈先生所处的文化语境,这个“东方”应该是oriental。以这个词为核心建立起来的“东方学”是欧洲和大西洋诸国在与东方的关系中,“人为地创造出来的理论和实践体系”,[4]9西方通过这个过滤框架来认识东方,所以,如果用这个词来理解我们现在所说的东方,这个词后边的隐义显然是不恰当的。萨义德已经对东方学的定义、内涵、外延有了充分的剖析,我们需要深刻研读并予以借鉴地理解我们的问题。我们现在所谈论的东方音乐包括哪里?当然,也可能我这个问题完全是庸人自扰。如果我们在讨论这个问题时是以“一带一路”战略作为指导纲领,我们在研究中所面对的就是具体的地域实体,恰好是在中国版图的西边、西南和南边,那么,将这些地方称为“东方”显然名实不符,这必将陷入在出发之前就已经名不正言不顺的尴尬中。那么,我们为什么要亦步亦趋地跟在“东方学”所制造出的概念后边呢?是不是直接以宏观地理的格局,明确中亚、西亚、南亚和东南亚的研究范围更实事求是些呢?

过去数十年音乐学的繁荣发展,使我们对我们自己的传统音乐和所谓希腊乐系、波斯阿拉伯乐系都有了更深入的了解,原来被王光祈先生当作划分依据的音乐形态方面的特征,其实并不是根本性差异,三者互相之间都具有彼方所有的特点,只是各自显性程度不同。

五声:具体说来,虽然汉族音乐的旋法语言有强烈的五声性,但中国传统音乐中七声音阶也是重要属性,包括汉族在内的众多华夏民族音乐中都有七声音阶的实践。在这里不必就这个话题展开,因为对于我们而言,这已经是公共知识,清人毛奇龄甚至很具体地描述了这一点:“用七声者为北调,用五声者为南调。”[6]

七声:如果以七声音阶作为希腊乐系的特征,那么,印度人在公元1世纪前后写下的杰出著作《乐舞论》中所记载的萨音阶、玛音阶也都是七声音阶,①《乐舞论》(The Natyasastra, by Bharata, Volume 2,Bibliotheca India, The Asiatic Society, Calcutta, India.)的英译本(Ghosh.M., Translator Vol. 1, Ch. 1-27, 1950; Vol. 2, Ch.28-33,1961.)而且这个音体系和理论表述体系一直持续记载到公元13世纪的文献《乐海》(Sangīta-Ratnākara)中。古印度人形成的22斯鲁蒂音律制度,既不是平均律,也不含中立音。②详见拙著《东西方乐律学研究及发展历程》第三章“印度人奇妙的律学理论”相关内容,中央音乐学院出版社2007年出版。另见《新格罗夫音乐与音乐家辞典》(1980版)印度条目中的音体系“tonal systems”一节,第91-98页。在他们的音乐中有近似中立音的元素,但只是发生在旋律进行过程中的润腔,不是自然生成的中立音调式,与波斯阿拉伯音乐中丰富的中立音调式有着完全不一样的音乐语言。因此,把印度音乐和波斯阿拉伯音乐划分在同一个乐系中,并不恰当。

中立音:众所周知,波斯阿拉伯乐系中的中立音是显性特征。但我对中国音乐中的中立音现象曾有专门研究,这种音律特点也广泛存在于中国汉族音乐和许多少数民族音乐中,而且通过乐律学分析和历史钩沉,可以证明中国民间音乐中的中立音现象更多是在华夏大地上原生的。③详见拙著《中立音音律现象的研究》,上海音乐学院出版社2005年出版;《中立音源流猜想》、《中立音调式分析》等多篇同主题论文。同样,在东欧许多地方的民间音乐中也有中立音现象,它们的形成来源同样复杂多样。

调式:经常会听到有人说调性、调式、音程、主音这些概念都是西方音乐理论的内容,东方民族没有。这种看法显然是想当然。因为,虽然这些术语都是来自西方音乐基础理论,但我们的传统音乐中这些概念都存在。一般来说,在音集合的外部结构上,以一个音为核心,由五到七个音形成一个集合,中国古人用一个“均”字概括。几个音之间围绕着一个核心音被“文之以五声”,即以一个原则组织起来,④《周礼·春官·大师》曰:“掌六律六同以合阴阳之声。阳声:黄钟、大蔟、姑洗、蕤宾、夷则、无射。阴声:大吕、应钟、南吕、函钟、小吕、夹钟。皆文之以五声:宫、商、角、徵、羽。皆播之以八音:金、石、土、革、丝、木、匏、竹……”这个核心音被称为“煞声”或结音,即主音。其它各乐音皆对主音有亲疏程度不同的倾向性,这就是调性,简单说来,就是指调高。另一方面,在音集合的内部结构上,音与音之间“亲疏远近”的关系有若干种变化模式,即所谓调式。调式这个词汇也是外来的,但调式的实践在中国古代早已形成了丰富性和规范化,特定的七音集合中,有五个音可以当主音,于是形成五种不同的模式,即宮、商、角、徵、羽五种调式。中国乐调的运用情况可以从汉魏清商三调和唐宋燕乐二十八调以及正、旁、偏、侧的犯调原则知其规模。⑤有关燕乐二十八调结构,可参见本人以“二十八调”为关键词的相关系列论文。

在欧洲,自从大小调体系形成以来,同样七个音的集合,因为主音位置的转移,相互间亲疏远近关系的组合也发生了变化,形成两种不同的模式,即同音列不同主音的关系大小调。而早在大小调系统之前,两千多年前有希腊人的七种调式,后演变为罗马人的同名教会调式,但结构并不相同。

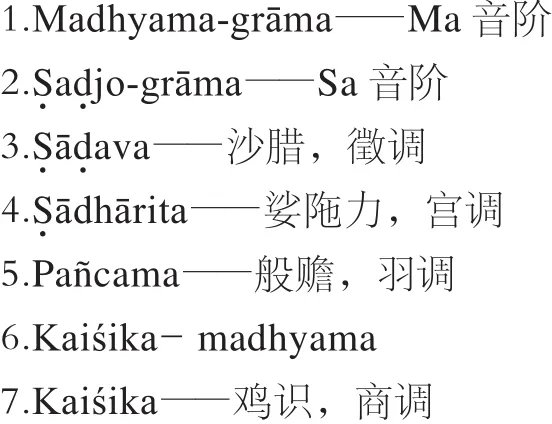

印度人的拉格一直被解释得很复杂、很神秘,说它既不是音调,也不是调式化音阶,而是音阶和音调的延续;又说是一种音阶式的旋律型,既有基本音阶,又有基本旋律结构;也有人说,在西方没有一个与拉格相同或相对应的概念,云云。[1]170但印度人说在一个相同的音列中,结束在不同音位,就形成不同的拉格。⑥2016年10月29日晚在南京艺术学院音乐学院“东方音乐研究论坛”的晚间工作坊,来自印度甘德哈瓦艺术大学的西塔尔演奏家Jagdeep Singh Bedi先生作有关印度音乐理论的讲演时如是说。这不正是现代乐理所说的调式吗?林谦三曾经把考古界南印度Pudukkotta石窟中发现的印度“音乐石碑”(Kudumiyamalai)与《隋书·乐志》中记载的苏祗婆七调联系起来解释唐代的燕乐二十八调。[7]他用对音的方式把音乐石碑上的术语和苏祗婆对郑译解释的音名对应起来,称为“七调碑”,其内容是这样的:

前2个是音阶,后5个是拉格,其中第六个Kaiśika- madhyama,或许是指音列结构是玛音阶,而结束在Kaiśika(鸡识,商音)。如此说来,拉格概念和中原乐调概念是有共性的。印度Sa音阶和Ma音阶是这些拉格存在的基础。在中国汉族民间音乐中,也同样存在正声音阶和下徵音阶的徵调式、商调式等等,甚至苦音音阶徵调式,潮州轻三六、重三六、活五的徵调式、羽调式等等。可见调式概念存在于各种音乐文化中,只是各自具有不同的调式结构。

以上所举是对“差异”的误解。我们还可以对原以为有共性的文化事项进行深入剖析。比如新疆维吾尔族木卡姆和阿拉伯木卡姆很容易被当作有共同文化渊源联系,但通过对它们同调名的结构分析,可以看到它们结构迥异,形成中立音的动因也不相同,贯穿于维吾尔族木卡姆调式中的核心结构并不存在于阿拉伯木卡姆旋律中。[8-9]

仅以这种外在表征作为乐系划分的依据,显然失之简单化。今天讨论这些,并不意味着否定王光祈先生的学术贡献,正是以他筚路蓝缕之功,为我们搭建起学术基础,才有我们今天的继承与反思。

四、反思我们的东方主义态度

应该以什么样的方法论来讨论,我认为是应该认真思考的,我们有必要从“东方学”在解释中东时所体现出的那种教条中总结经验,避免落入以对异域的想象而扭曲研究对象的讹误中。对各个地方音乐文化属性的认识和表达也不要那么东方主义!

前段时间中央电视台推出的“中国民歌大会”节目,就强烈地透露出这种东方主义式的态度。举新疆民歌那一场,①2016年10月5号CCTV3《中国民歌大会》第二期之“长歌万里行”(下)。详见http://tv.cctv.com/2016/10/05/VIDERaqwW5qylhWEiCD7isFC161005.shtml主要歌手是维吾尔族歌手和塔吉克族歌手。这两个民族,人种和语言皆不同,音乐当然更不同。但民歌大会的舞美设计却是把生态环境截然不同的两族音乐放在一起演绎,乐手们坐在葡萄架下,刚为维吾尔族歌手买买提·依布拉音伴奏民歌《阿拉木汗》,又继续为塔吉克歌手阿洪尼克和古丽娜尔伴奏塔吉克民歌《古丽碧塔》(《花儿为什么这样红》原型),后边又串烧起用维吾尔族音乐语汇创作的《新疆好》。如果仅仅是为了展示中国各民族的丰富音乐,姑且可以说得过去,但节目设计是“鉴于我国幅员辽阔、地域广阔,民歌种类丰富多彩,文化内涵深邃多元,《中国民歌大会》拟用中华文明五千年历史的纵坐标,与边疆、黄河、长江、沿海等不同地域的横坐标,共同组成一幅色彩绚丽的‘中国民歌版图’”,“体现民歌与祖国秀丽山川、人民生活劳作的紧密关系”。②http://tv.cctv.com/2016/07/05/ARTI0L4XVGngIyGDmwqywvmy160705.shtml以这样的点子作为设计框架,这样的混搭就错得离谱!塔吉克人聚居的塔什库尔干地区海拔3200多米,属高原高寒干旱—半干旱气候,哪里来的葡萄架呢?同样在葡萄架旁塔吉克人跳着模拟雪山雄鹰的舞蹈舞姿,这场面也未免过于“违和”!

“作为一种思想体系,东方学是从一个毫无批评意识的本质主义立场出发来处理多元、动态而复杂的人类现实的;这既暗示着存在一个经久不变的东方本质,也暗示着存在一个尽管与其相对立但却同样经久不变的西方实质,后者从远处,并且可以说,从高处观察着东方。这一位置上的错误掩盖了历史变化。……尽管有些东方学家试图对作为一种公正客观的学术努力的东方学与作为帝国主义帮凶的东方学进行微妙区分,然而却不可能单方面地与东方学以拿破仑1798年入侵埃及为开端的现代全球化新阶段所得以产生的总体帝国主义语境分开。”[4]428-429萨义德在“后记”中这样批评道。他想要提醒人们的是:东方学这类思想体系、权力话语、意识形态虚构是多么容易被制造出来、被加以运用并且得到保护!本人在此借萨义德对“东方学”的批判,对言不及义的“东方音乐研究”之定义、范畴提出反思,期冀加强准确严谨的学术表达和实事求是的学风建设。

[1]俞人豪.东方音乐文化,前言[M]//俞人豪,陈自明,著.东方音乐文化.北京:人民音乐出版社,1995.

[2]梁漱溟.东西文化及其哲学[M].北京:商务印书馆,1999.

[3]世界地图出版社.世界地图[Z].北京:世界地图出版社,出版年、页码未详.

[4]萨义德,著.王宇根,译.东方学[M].北京:三联书店,1999.

[5]王光祈,著.冯文慈,俞玉滋,选注.王光祈音乐论著选集(上、下)[C].北京:人民音乐出版社,1993.

[6][清]毛奇龄.皇言定声录[C]//《四库全书》影印本,出版社、出版年未详:15.

[7]林谦三,著.郭沫若,译.隋唐燕乐调研究[M].上海:商务印书馆,1936:14.

[8]李玫.维吾尔与阿拉伯木卡姆音乐中同名调之结构比较[J].中央音乐学院学报,2007(2):73-82+113.

[9]李玫.从乐律学特征谈维吾尔木卡姆的文化属性[J].中央音乐学院学报,2016(3):42-53.

(责任编辑:王晓俊)

J607;J60-02;J60-05

A

1008-9667(2017)02-0007-05

2016-12-31

李 玫(1960— ),女,新疆人,文学博士、博士后,中国艺术研究院音乐研究所研究员,研究方向:中国传统音乐、民族音乐学。