从朴素正义到法治正义:精神障碍者的社会处遇制度重构

2017-09-04陈智

陈 智

(湖南师范大学 公共管理学院, 湖南 长沙 410081)

从朴素正义到法治正义:精神障碍者的社会处遇制度重构

陈 智

(湖南师范大学 公共管理学院, 湖南 长沙 410081)

近年来精神障碍者的暴力犯罪案件时有发生,但精神障碍者天生具有刑罚不适性,导致社会大众对精神障碍者群体以及法律制度的污名化不断加深。当前精神障碍者社会处遇问题主要表现在相关主体的边界责任模糊、法律规章的笼统、人权保障意识的淡薄、媒体的错误导向和社会舆情的非理性自由等方面。基于精神障碍者人权保障和社会和谐的需要,应当不断修正与充实法制纲领,提升医疗技术预防与医疗服务供给,推动功能化社区建设与社会力量介入,并辅以全民化的普法宣传,从朴素正义走向法治正义。

正义;精神障碍者;社会处遇;精神卫生法

卫计委最新数据显示,截至2016年底,中国已在册重性精神障碍患者达到540万例,心理障碍患病率高达4.06%,其中抑郁障碍患病率为3.59%。精神分裂症患者数约占在册患病总数的3/4,反映了我国现阶段精神分裂症相对高发的情况[1]。2017年7月16日晚,深圳西乡沃尔玛超市发生一起砍人事件,致2死9伤,嫌疑人疑为精神病人[2]。惨无人道的行凶手段导致社会大众人心惶惶,所谓“精神病杀人不犯法”的言论再度引发社会热议。再如,2017年2月18号,在武汉武昌火车站发生了一起耸人听闻的恶性杀人案件,经警方事后调查,犯罪嫌疑人胡某实为二级精神残疾患者[3];2016年11月30日,云南昭通某村庄一父亲被儿子砍死,凶手为精神病患者[4];2016年3月27日,四川师范大学滕某残忍斩首室友,精神鉴定结论确认其患有抑郁症[5]。精神障碍者犯罪现象层出不穷,触法时的场域、对象和手段等具有很强的随机性、隐蔽性和危害性,最终都造成了极其恶劣的社会影响,以致社会大众极力呼吁对其统统“杀无赦”。然而从严谨的法理角度来看,类似“精神病人应当强制死刑”“不杀不足以平民愤”等朴素正义观显然是片面的、狭隘的,具有一定的误导性,从根本上与我国社会主义法治社会的要求背道而驰。

现时代下精神障碍者的处遇制度不仅是一个司法问题,更演变成为一个亟待解决的社会问题。那么,精神障碍者应得以怎样的合法处遇?人权保障意识又应如何体现?在法律科学与社会舆情中应取得怎样的平衡?这一系列难题随着各类特殊案件的爆发与舆情抗议的加剧,在国内外法律界仍长期处于辩论形态。当前我国和谐社会背景下加速垒砌的司法、医疗、社区建设等配套工程面临着史无前例的巨大考验,极力催促着更为全面有效的精神障碍者社会处遇制度能够早日践行。

一、精神障碍者的社会处遇意涵

(一)精神障碍者社会处遇的内涵

《精神卫生法》明确指出:“精神障碍是指由各种原因引起的感知、情感和思维等精神活动的紊乱或者异常,导致患者明显的心理痛苦或者社会适应等功能损害。”[6]在精神医学领域,对精神病的定义一般有广义与狭义两种。广义的精神病将一切相关的精神疾病、精神障碍统称为精神病;狭义的精神病仅指重性精神病障碍,被界定为具有特定病理基础、精神活动异常达到相当严重程度并维持一定时间的精神障碍。本文倾向于广义的表达,认为精神障碍呈现出不同的类别与程度。现代学者普遍将各类“精神疾病患者”统称为“精神障碍者”,不仅与价值中立与客观性原则相契合,更应是我国的刑法立法与精神医学进步的内在要义。

“处遇”一词源于刑事诉讼法,但其完整、中性的定义逻辑同样适应于其他领域。所谓“处遇”,一般包括吸纳、面对、处理和治疗等基本意涵。社会处遇是指某类社会弱势群体所面对的生存环境和社会政策,与前期强调采取限制或剥夺人身自由的矫正措施相比,近现代社会则更聚焦对精神障碍者人权和社区治疗权利的保障。所谓的精神障碍者社会处遇模式是基于人道、科学及精神障碍者尊严的要求,指由社会(社区)机构对精神障碍者实施的保障性(预防和治疗)措施及其相关政策的总称。精神障碍者的社会处遇必须遵循三大原则:(1)目的性:对于精神障碍者最重要的不是限制其自由,而是通过多元化的渠道解决精神障碍者的实际问题;(2)差异性:精神障碍存在不同的程度,应当制定社会处遇的分级制度,实行干预治疗的科学化和个性化;(3)综合性:触法精神障碍者的司法处遇涉及到行政法、刑事法、民事法等宏观司法范畴,同时事关医学、社会学、心理学、伦理学等广泛学科内涵,作为开放式的社会性问题,对于精神障碍者的处遇需要综合权衡各个学科的内在科学,从而做出最佳的价值选择[7]112-120。

(二)精神障碍者社会处遇的外延

精神障碍者的社会处遇作为一项社会性政策,随之产生的社会风险强弱变化成为衡量其实施效果的有力佐证。通常来说,对精神障碍者社会处遇的实施力度与社会风险的大小呈现总体的负相关,然而在其中也不可逆转地出现相反的情形:(1)基于社会进步与民生诉求,司法、行政、服务机构等逐步提升对精神障碍者社会处遇的重视程度,通过多方位的处遇措施将精神障碍者置于可控、限制性的理性时空之中,社会稳定风险相应地得以削弱;(2)若是处遇的认定出现偏差、手段涉及强制或成效难以维系,精神障碍者及其家属与部分社会人士将提出人道主义的“正义”呼唤,此时的社会风险再次回升。社会处遇本意在于驱散社会风险因子,但是如若实施过程非科学、执行手段非理性,则将适得其反。在这样一组波动的逻辑关系中,如何在社会处遇与社会风险之间保持平衡,选取公平与效率兼顾的帕累托最优模型才是对精神障碍者实施社会处遇的题中之意。

二、精神障碍者的社会处遇基本模式

(一)以严重程度为区分

精神障碍者的社会处遇模式按严重程度可归纳为三大类型:(1)预防型:强调精神障碍的三级预防模式,即分别针对轻微或短暂、高危或严重、触法犯罪的精神障碍者制定积极的溶解与预警系统,最大限度地防范精神障碍的爆发和扩散;(2)医疗型:主张通过对精神障碍者施展积极治疗,以实现归复社会的主要目的,同时在源头上克制犯罪风险;(3)隔离型:具体表现为对精神障碍者的直接性隔离,旨在保卫社会和谐安定。这三种模式契合衔接,有机地构成了“预防为导向—治疗为手段—隔离为底线”的综合社会处遇模式。

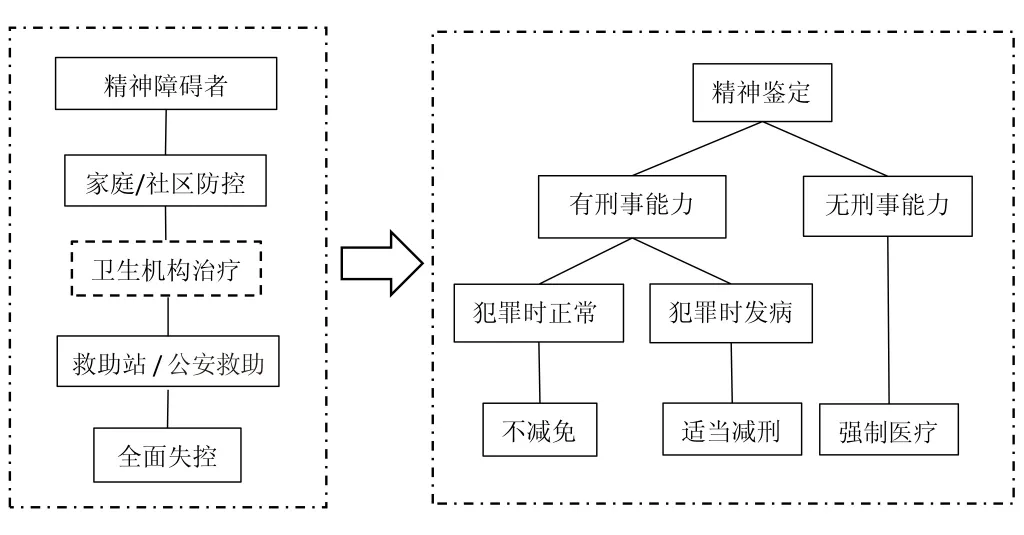

(二)以是否触法为临界

社会问题反映的大多是达到一定危害程度的精神障碍者,但未触及法律,而仅仅在理论上存有社会危害性的精神障碍群体占了绝大多数。因此,是否触犯法律成为一个十分重要的临界点,由此可划分出触法前与触法后两个阶段的大致处遇模式(见图1)。

图1 精神障碍者触法前后的处遇模式

1.触法前处遇。精神障碍者从基本正常走向违法犯罪,往往需要“闯”过几道前期防线。对精神障碍者的社会处遇辐射范围由小到大依次是:家庭及社区的常规防控、卫生机构的积极医疗、社会救助站及公安保安人员的巡逻救助等。而在诸多实发案例中,鉴于精神障碍者的逆反心理及其家人的消极应对措施,通常选择略过了“卫生机构治疗”这一至关重要的环节,故在图中用虚线表示。

2.触法后处遇。在前期处遇模式失效后,触法后的精神障碍者所面临的处遇则更为复杂。精神障碍者在实施严重社会行为时大多具有强烈的冲动性,表现为犯罪不分场合、不定对象、不择手段、不计后果。精神障碍者触法犯罪表现为三种基本类型:共生型,即行为人长期限于精神障碍状态,同时实施犯罪行为;事前型,即触法前存在既有的精神障碍史,但是行为时却未呈现精神障碍的特殊情形;事后型,即触法时并无精神障碍状态,犯罪行为后反倒出现精神障碍状态的情形。无论哪种类型,精神鉴定是精神障碍者触法后必经的工作程序,是法理正义的本质要求。司法体系根据有无刑事能力、犯罪时是否正常等指标对触法精神障碍者进行有针对性的衡量与判定。

三、正义视角下对精神障碍者社会处遇的争议

正义是社会制度的首要价值,更是实现社会主义和谐社会的重要行为指南。现代化是一个民主化的进程,人人平等乃是本质追求,但充斥在公共场合尤其是网络舆情中所谓的“正义”却让学界忧心忡忡。中国新浪网2013年针对“您觉得精神病杀人是否应负刑事责任?”发起投票,选择“应该负刑事责任”的有7 351票,达到95.2%,而选择“不应负刑事责任”的仅有369票,占比4.8%[8]。如此悬殊的投票差距无疑折射了当前我国社会大众对待精神障碍者不分缘由、不求真相、不明法理的消极意识形态,朴素正义强势凌驾于法治正义之上。而美国民意调查公司Public Policy Polling在2014年的调查结果显示,美国有58%的人反对对精神病罪犯执行判决,而支持者的比例只有28%[9]。可以肯定的是,大数据背景下通过新媒体平台迅速传播但未经法理钳制的言论自由致使“正义”不断变质和异化,无疑将对整个社会和谐造成巨大折损。

(一)具体表现:社会大众对精神障碍者处遇的全面污名化

污名是指在一个允许污名各种成分显露的社会情境中,贴标签、刻板印象、地位丧失和歧视同时发生的情况[10]363-385。强加在精神障碍者身上的污名效应历来都是学者关注的话题。社会大众在不假思索的舆论浪潮中展露出对客观事实的否定,对相关法律规范更是给予矮化的曲解和漠视,具体可归为以下五种情形:

1.轻微精神障碍者被社会“抛弃”。不论将精神障碍者置于家庭亲属关系内部,还是入学、就业或者其他社会性活动,“精神障碍”俨然成为一张色彩明显的负面标签,并且一旦贴上这张标签便难以撕去。轻微精神障碍者可能就此失去“社会人”的身份及功能,其个人的马斯洛需求层次呈现出由高到低的被动式瓦解。究其原因,社会大众对精神障碍者一概的鄙夷、唾弃甚至抹杀,实际上源于本身过度的自卫或社会满足心理。在极度萎缩的社会包容度制约下,轻微精神障碍者在现实社会生活中难免举步维艰,其精神症状不但得不到任何好转,反而会不断消极恶化,最终将导致社会和谐的一去不复返。

2.触法精神障碍者被舆论“追杀”。当前社会舆情对触法精神障碍者呈现出几近零包容的态度,各种极端激进的口舌之辩铺天盖地袭来。误区之一在于认为所有触法精神障碍者统统免于刑责。事实上,精神障碍者免于刑责必须同时满足三大条件:首先是精神障碍者本身直接实施犯罪;其次是在不能辩认或不能控制行为的特殊情形下实施犯罪;最后是通过正规的法定程序鉴定。最终免于刑责的精神障碍者正因为缺乏自由意志,进而导致行为失控,所以他们的犯罪行为才具有不可责难性,这一点乃是国际上的共识。精神障碍者“不犯法”在很大程度上立足在刑法之上,民事责任仍需要以其财产或者监护人的财产来具体承担。误区之二在于盲目诉求死刑惩戒。然而在我国精神障碍者犯罪并非没有死刑,更重要的是,死刑已经被公认不具备充分的惩戒功能,按法理惩罚一个完全的精神病人,无益于法律的正当性,正义和警示功能不能完全体现。

3.正常人“被精神病”而进行强制医疗。以“精神病”为借口摧残公民基本权益或找寻精神病人顶替罪名的违法现象时有发生,具体可分为两种情状。其中一类是无目的型,即诊断一个人究竟是否患有精神病,客观依据少,主观依据多,难免存在一定偏差。据相关报道显示,经验丰富的精神科医生初诊误诊率在20%左右,差一点的可能高达40%。另一类则是有目的型,“被精神病”现象越发严峻,群众为家庭成员因财产、检举揭发领导等都可能“被精神病”。2011年,徐武、彭宝泉、周铭德、高作喜、陈国明等五位“被精神障碍者”联名致信人大,强烈呼吁对精神障碍者自主委托代理权利的合法保障[11],这无疑直白地揭示了我国精神障碍者处遇保障制度长期以来的乏善可陈。可喜的是,2013年颁布的《精神卫生法》对自主委托代理权等有了相应的政策支持,但其普适性和可知度依然存留巨大的进步空间。

4.精神障碍者“被监狱”并科以刑罚。例如“智障人士吕天喜入狱案”,普通老百姓都能辨别其为“痴呆”的吕天喜,却被判定为具有完全刑事责任能力人在监狱服满了足足3年刑期[12]。其问题症结便在于司法介入与程序制约的失效,精神障碍者无法进行有效抗辩。另外,有数据显示,经精神鉴定后承担部分刑事责任的居多,此类精神障碍者首要应当进行强制性医疗,但是迫于社会舆论和经济压力,家属将精神障碍者“强推”进监狱的情况也偶有发生。但这对尚未成熟的监狱管理体系无疑提出了巨大挑战,尤其是具有暴力倾向的精神障碍者本身就携带既有的伤害性,在一定程度上将致使监狱管理的混乱甚至诱发伤人杀人案件。

(二)导火索:法治理性的缺失与媒体舆论的错误导向

1.家庭、社区、救助站等相关主体的边界责任模糊。首先是家庭层面,相当一部分家属囿于认识不足或怕被歧视,不愿送精神病患者住院治疗。此外,一旦某人被认定为精神障碍者并就医治疗,一般拥有最亲密关系的直系亲属则会自动扮演监护人的角色,代理完成包括出院在内的一切权利,进而可以削弱其话语的可信度,这间接地成为了亲属之间反目后争夺财产的一种极佳的方式[13]73-78。法律漏洞被恶意利用后,将极其不利于家庭乃至社会的安定。其次是社区、救助站等次级监管主体。社区及区域内的救助站等配套福利机构本应承担必要的救助工作,但迫于财政与人力资源等压力,更考虑到精神障碍者本身的处遇难度和风险性问题,往往没有真正投入到积极主动的救助行动中。在整体的工作格局中,功利性特质被无限放大,责任和义务却被选择性无视或淡化。

2.法律规章的笼统与人权保障意识的淡薄。刑法第十八条规定:“如果经确定不具备刑事能力进而不需要承担刑事责任时,要通过责令其家属或监护人严加看管和医疗,必要的时候由政府强制医疗的方式预防精神障碍者再次犯罪。”[14]然而“必要的时候”不仅不符合强制医疗的宗旨,司法实践中实际上也没有关于“必要的时候”的具体解释。这样的规定,看似符合了人道主义又满足社会安保的需要,然而在实际操作中却引发了诸多争议。首先,目前我国精神病医院大多呈现出市场化运作模式,普通家庭往往难以担负昂贵的医疗费用;其次,“必要的时候”以及“强制医疗”缺乏后续配套性的明文规定,继而诱发不可测量的操纵黑洞;最后,精神障碍者的人权始终未能予以系统全面的保障,在真实的司法行政执行体系中,相比正常人更难于反抗维权的精神障碍者往往“有苦说不出”。

3.媒体的错误导向与社会舆论的非理性自由。一方面,为迎合社会大众的猎奇心理,当前各类新媒体对精神障碍者的专题报道屡见不鲜,以矫枉过正的逻辑、刺眼夺目的观点肆意赚取阅读量。于是仅仅作为个案的极端犯罪引发了全社会的集体恐慌,社会大众会刻板化地认同精神障碍者比正常人更容易实施暴力犯罪。而我国重性精神病患者约1 600万人,有暴力倾向仅占约10%,精神障碍者的肇事肇祸率实际上低于正常人,并且易显先兆[15];另一方面,针对即刻发生的社会舆情,受感性思想牵绊或不良集团唆使的广大“正义使者”立马在现实社会或网络舆情中“带节奏”,极力鼓吹对精神障碍者的打击与制裁。这种基于“以暴制暴”的心理要求对精神障碍者实施所谓“正义的报复”显然是不妥当的。法律的缺失、媒体的误导与舆论的偏差等所聚成的合力将致使精神障碍者司法权与行政权的削弱甚至丧失,最终逐步走向人权灾难。

(三)最终后果:朴素正义凌驾于法治正义之上

1.朴素正义观极易“迁怒”整个社会安全。朴素的正义观可以理解为一种粗犷而非精细、冲动而非理性、一味诉求害害相抵而非针对解决事件本身的社会群体性思维,其对待任何事件的态度都集中表现为“以牙还牙,以眼还眼”,这无疑严重滞后于现代文明。现实的朴素正义观不断膨胀,其中缘由能够从心理学角度获取解释。人们遭遇社会挫折后会感受到愤怒,但如果愤怒不能针对挫折对象,那么就可能积累,并伺机转移到安全的对象表达,即“迁怒”[16]。公共领域中的朴素正义具有很强的外部性,如果整个社会都在不断传递并加剧类似冲动、暴戾、极端化的不良情绪,高涨的朴素正义将偏离法治社会建设的正确轨道。网络舆情对社会性问题的质疑与拷问可谓无孔不入,能够迅速渗入舆情事件本身并影响社会公众心理,而政府部门针对网络舆情的回应与处置能力,成为了衡量法治政府建设的指标之一[17]82-87。

2.朴素正义本质上是对法治正义的强烈诉求。法治正义意指在国家立法精神的引导下真正能体现社会正义的科学价值取向,乃任何法治国家和地区理想化的社会准则与文化素养。诚然,非理性的朴素正义观在很大程度上应予以批评和抵制,但也决不能轻视诸如此类朴素正义背后的群体情绪诉求,以及从中显露出的法律制度漏洞、司法公正偏差等客观事实。通过对网络舆情这支“社会体温计”的测量,社会普罗大众的真实民意几无保留地展现在公共场域,有助于政府网络信息中心等相关职能部门进行实时的监测与介入,进而从侧面有力推动立法和行政部门通力协作以解决实际问题。

四、精神障碍者社会处遇制度的多元化重构

(一)法制纲领的修正与充实

完善司法鉴定是关键,确立司法介入程序是根本。《精神卫生法》实质上是一部权利保障法,意义不拘泥于终结“被精神病”,更是对精神障碍者普遍权益的尊重和保护,在送医、诊断、治疗、出院四个具体处遇链条上体现了制度层面的“自愿原则”。但是《精神卫生法》回避解决财政投入不足、强制收治不规范等方面的问题,甚至,通过《精神卫生法》立法相当于把公共服务的缺位“合法化”,立法反而成为公权力规避自身不作为责任的幌子[18]25-34。因此外部性的社会处遇保障措施十分关键,对于精神障碍者本身的立法规范则更为急迫。例如,可以单独制定专门化的精神障碍者保障法,分别就机构、人员、职责等内容加以详细的明确,进一步厘清家属权力、强化社区责任、规范医疗行为,从根本上确保精神障碍者社会处遇制度的践行发展。除此之外,保护精神障碍者与保护正常人仍是一对棘手的现实矛盾,因此在相关立法中,精神障碍者关系群体的权益保障也须得到一定的体现。例如,强调精神障碍监护人的法定监护义务,并就事后的相关民事赔偿进行强制化的有效处置等。

(二)医疗技术预防与医疗服务供给

预防精神障碍者危害社会公共安全,首要对策应当落在预防精神障碍疾病的发生,像精神分裂症、精神发育迟缓、癫痫等精神疾病都潜伏着遗传性因素,相关医疗部门应对这类患者的结婚生育施加适时适当的控制,同时社区卫生机构也应辅以必要的宣传和警示。另外,医疗服务与药物供给作为精神障碍者及其家属的“救命稻草”,亟待从源头上体现出社会救助的普惠和福利性原则。2017年2月21日,人力资源和社会保障部发布新版社会保险药品目录,其中重点考虑重大疾病治疗药物,治疗重性精神病的常用药品被纳入了药品目录或谈判药品范围[19]。由此说明,我国精神障碍者的风险防控与治疗重视程度正朝着利好的方向发展。当然,权威有力的综合保障体系还有待完善,财政、服务、技术等配套供给急需同步协调发展。针对精神障碍相关疾病的治疗费用大、相当一部分家庭难以负担的普遍事实,政府急需进一步加大投入,积极建立健全经费保障机制,比如设立专项的精神病救助基金等。

(三)功能化社区建设与社会力量介入

当精神障碍者在临床情况好转且社会性功能逐步恢复之后,最终仍要回归到社区集体生活中,因此现代社区管理与治疗的新型制度便呼之欲出,其主要内容即为精神障碍者提供合理高效的配套服务,从而有效控制病情、防止衰退,降低肇事、肇祸事件的发生。然而精神障碍者社区矫正往往面临两难处境,毕竟精神障碍者的社区矫正是一项高风险的事业。世界上很多国家已经进行了精神卫生服务体系方面的改革,用以社区康复治疗的现代服务模式取代以往的以住院治疗为主的传统服务模式,例如法国以医院为中心,采取社区划分管理的精神卫生分区化服务模式[20]19-20。《精神卫生法》第五十四条规定:“社区康复机构应当为需要康复的精神障碍者提供场所和条件,对精神障碍者进行生活自理能力和社会适应能力等方面的康复训练。”[6]功能化社区的终极目的是为了实现精神障碍者社会化生活,其由不同分级区域构成的亲社会性组织;根据对精神障碍者的评估标准,进行分类,安排其在特定的生活单位中;逐步构建专业治疗者、志愿者和精神障碍者组成的功能性家庭,辅以适度的管理,避免高危的精神障碍者直接流向社会,同时起到了隔离作用。

(四)法治思维强化与宣传教育引导

普罗大众法治思维的缺位或贫乏成为阻碍社会主义法治社会建设的关键所在。首先,亟待破除社会惯性思维。全社会都应意识到精神病患者实际上确属于弱势群体,制定政策制度保障其合法权益显然无可厚非,这既是人权社会的需要,也是法治精神的体现。其次,需要强化公民自我保护意识。社会大众务必绷起预防和监察精神障碍者这根弦,通过冷静、细致的察言观色,估计其是否有暴力伤害风险,必要时候须及时向有关机构汇报,在最佳时期阻断精神障碍者衍生犯罪的可能性。再次,严格规范媒介报道行为。精神障碍者的社会危害性固然存在,但是每每经过媒体报道渲染过后,不可避免地加深了普通民众对于特定的群体的偏见与歧视。从科学角度来看,精神障碍者的犯罪率其实与普通人相差无几,虽然在生理精神方面存在一定的缺陷,但病情较轻者或治愈康复者仍可能继续工作学习,在社会中拥有自己独立的一席之地,甚至在一些行业能够成为优秀的人力资源。总之,柔性、普适的宣传教育成为精神障碍者社会处遇制度重构的基础前提。

在法治社会,精神障碍者犯罪带给我们的真正痛感在于:犯罪主体的意志力缺损,使得原本成立的犯罪难以入刑,在实施犯罪的精神障碍者权益和受害人权益那里,两头都面临着正义的流失[21]。对精神障碍者的社会处遇争议不仅呼唤着司法的正义,更警醒着社会的理性。我国精神障碍者社会处遇制度的改革与创新,当务之急是在朴素的大众心理与科学的法理思维之间搭建一座沟通桥梁,从朴素正义上升到法治正义,由感性回归到理性,正义才能得到真正的实现。

[1] 李丹丹.中国在册严重精神障碍患者540万例 管理率88%[EB/OL].(2017-04-08)[2017-04-11].http://epaper.bjnews.com.cn/html/2017-04/08/content_677346.htm?div=-1.

[2] 汪璟璟.深圳沃尔玛砍人事件致2人死亡[EB/OL].(2017-07-18)[2017-07-18].http://epaper.jinghua.cn/html/2017-07/18/index.shtml?index=4.

[3] 曹晓波.武汉面馆杀人事件调查:凶手行凶后蹲在门口未逃跑 家属希望捐献死者器官[EB/OL].(2017-02-20)[2017-04-09].http://www.bjnews.com.cn/news/2017/02/20/433831.html.

[4] 冯蔚.昭通:儿子疑似精神病发作 挥刀砍死父亲[EB/OL].(2016-12-02)[2017-04-09].http://society.yunnan.cn/html/2016-12/02/content_4639008.htm.

[5] 何林璘.川师杀人案嫌犯母亲:滕曾自杀两次 警方已做精神鉴定在等结果[EB/OL].(2016-04-17)[2017-04-09].http://article.cyol.com/news/content/2016-04/17/content_12431057.htm.

[6] 国家卫生和计划生育委员会.中华人民共和国精神卫生法(中华人民共和国主席令第62号)[EB/OL].(2012-11-02)[2017-04-10].http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/pfl/201301/20969fdf44934b86a0729fb4de33e1ff.shtml.

[7] 张凌,季晓军.论精神障碍犯罪人社会处遇制度[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2013(5):112-120.

[8] 新浪网.你觉得精神病杀人是否应负刑事责任?[EB/OL].(2013-07-29)[2017-04-16].http://survey.news.sina.com.cn/result/80589.html.

[9] 张洁华.在美国,精神病杀人真的不用再偿命?[EB/OL].(2015-08-13)[2017-04-16].http://news.sohu.com/20150813/n418785291.shtml.

[10] LINK B G,PHELAN J C.Conceptualizing Stigma[J].Annual review of sociology,2001,27(1):363-385.

[11] 黄雪涛.“精神障碍患者可获司法救济”[EB/OL].(2012-10-27)[2017-04-10].http://epaper.bjnews.com.cn/html/2012-10/27/content_383835.htm?div=-1.

[12] 陈杰人.鉴定吕天喜是否智障有多难?[EB/OL].(2011-09-09)[2017-04-10].http://www.bjnews.com.cn/opinion/2011/09/09/149681.html.

[13] 叶肖华,李语轩.论我国精神病人处遇的救济制度[J].法治研究,2012(12):73-78.

[14] 中华人民共和国刑法[EB/OL].(2008-08-21)[2017-04-11].http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/xfxza8/2008-08/21/content_1588538.htm.

[15] 翁淑贤,何瑞琪,杨耀烨.公众精神卫生知识严重匮乏广东六成精神病人未规范治疗[EB/OL].(2013-08-20)[2017-04-10].http://gd.sina.com.cn/news/m/2013-08-20/091933642.html.

[16] 陈方,唐映红,欧阳晨雨,朱昌俊.朴素的正义与真正的法治有多远?[EB/OL].(2015-06-27)[2017-04-11].http://news.hexun.com/2015-06-27/177078417.html.

[17] 陈开兵,刘博.从疑惑到信赖:网络舆情的政府回应法治化机制选择[J].湖南行政学院学报,2017(3):82-87.

[18] 刘鑫.精神卫生法的理想与现实[J].中国卫生法制,2013(5):25-34.

[19] 徐博.新版医保药品目录发布 关注儿童用药、重大疾病用药[EB/OL].(2017-02-23)[2017-04-11].http://news.xinhuanet.com/politics/2017-02/23/c_1120519830.htm.

[20] 刘莹.精神障碍者犯罪防控研究[D].长沙:湖南大学,2014:19-20.

[21] 傅达林.精神病人犯罪带给我们的真正痛感[N/OL].中国青年报,(2013-07-31)[2017-04-11].http://zqb.cyol.com/html/2013-07/31/nw.d110000zgqnb_20130731_1-02.htm.

[责任编辑 邱忠善]

From Plain Justice to Legal Justice: System Reconstruction of the Social Treatment of the Mentally Handicapped

CHEN Zhi

(School of Public Administration,Hunan Normal University,Changsha Hunan 410081, China)

The violent crimes by people with mental disorders have occurred frequently, but the mentally handicapped are inherently incapacitated, leading to the deepening of the stigma imposed on the group of people with mental disorders and the legal system. The problems of the social treatment of the current mentally handicapped lie in the following: the blurred responsibility boundary of the relevant subject, the general rules of law and the weak sense of human rights protection, the misleading orientation of the media and the irrational freedom of public opinion. Based on the needs of human rights protection and social harmony of the mentally handicapped, people should constantly revise and enrich the legal system, improve the medical technology prevention and medical service supply, promote the functional community construction and social forces involvement, and supplemented them with the universal legal propaganda, so as to advance plain justice to legal justice.

justice; the mentally handicapped; social treatment; Mental Health Act

2017-06-21

国家社科基金青年项目(12CSH095)

陈智(1993-),男,湖南衡阳人,硕士研究生,主要研究方向为社会救助与社会政策。E-mail:intelligent_chen@163.com

D917

A

1004-2237(2017)04-0096-07

10.3969/j.issn.1004-2237.2017.04.014