制度、政策与运行机制:瑞典创新驱动发展研究与启示

2017-09-04张培培

蒋 绚 张培培

制度、政策与运行机制:瑞典创新驱动发展研究与启示

蒋 绚 张培培

创新是国家持续发展的根本动力。瑞典从技术模仿者发展为创新强国,其创新历程与治理特征值得研讨。瑞典福利国家市场经济制度,决定了瑞典在广泛福利基础上以市场竞争为原则的创新政策。政策作为制度的重要媒介,经历了发展技术生产子系统,发展知识、技术生产与市场子系统,均衡发展各子系统及其互动联接等发展阶段,塑造了创新运行机制从政府主导向政府与大企业共同主导、再向包容性市场主导的转变历程。瑞典创新发展经历存在独特之处,也具有普遍特征,对中国创新驱动发展具有重要启示。

创新驱动发展; 创新体系; 瑞典; 国家治理现代化

一、 问题的提出

《国富论》出版以来,学界与政策界便开始探讨增长与财富的驱动因素。古典经济学者认为专业分工与制度对经济增长起决定影响,新古典经济学家认为物质资本与基础设施投入是重要因素。熊彼特提出创新理论后,创新被视为提高全要素生产率、创造经济社会价值的融合体,是打破旧结构、创造新结构的过程,是经济增长的根本动力(Schumpeter,1912:2)。随后,更多学者认为,国家或地区经济发展的实质,并非简单提高资本有效积累,而是获得技术并在技术变化下将技术转化为产品创新的过程(Kim & Nelson,2000:1-5)。鲍莫尔甚至认为,18世纪后的经济增长最终归因创新(Baumol,2004:19)。全球化背景下,创新议题再次兴起,创新而非价格被视为竞争主要手段。《2009-2010年全球竞争力报告》指出,制度改善、基础设施建设、宏观经济稳定、人力资本提升、市场完善均有助于持续增长,然其效益却均逐步递减,唯创新可使经济水平持续扩展性提高。

近年,中国出口型增长所依靠的低廉劳力基本吸纳完毕,工资水平快速增长,劳动密集型产业优势逐渐丧失。2008年,全球经济危机宣告中国“出口投资驱动型增长”终结,中国经济将持续低速增长,原先伴随高速增长的高流动性和规模经济效益所掩盖的低效率问题日益突出。效率方面,中国技术赶超空间减小,后发优势不再明显,技术学习效率减缓,导致技术进步放缓。同时,国际竞争、技术变革和知识产权的加强,加速瓦解中国要素驱动与技术模仿战略。因此,创新驱动是中国当下的迫切问题。中国政府于2006年提出建立创新型国家、实行自主创新,十八大明确“科技创新……必须摆在国家发展全局核心”,2014年李克强提出“万众创新”,愈发重视创新的重要作用。在力图增强国家创新能力过程中,中国对创新领先国家的学习借鉴非常必要。

瑞典,高收入水平发达经济体,是全球最具创新力的国家之一,根据世界知识产权组织的《全球创新指数报告》,瑞典近年创新排名稳居世界前三。作为曾经的世界贫弱之国,瑞典从19世纪末开始惊速发展,1940年代到1970年代实现国民生产总值(GDP)3%至5%的年均增长,迅速成为发达国家,即使经历世界石油危机、全球金融危机等宏观经济动荡,也能迅速恢复增长活力,2015年GDP增长率仍近5%,是欧洲经济增长最快国家之一*数据来源:世界银行(2016).http://data.worldbank.org/country/sweden.2015-12-21.。同时,瑞典科技水平也不断提升,是经济发展的持续动力。瑞典作为工业化程度极高的科技强国,拥有世界人均最多的跨国公司,孕育了爱立信、沃尔沃等著名创新企业,产生了人造心脏、伽玛刀、心电图仪、人工合成血管等重要发明,诞生了诺贝尔、林奈等伟大科学家,拥有全球第二的科学论文发表数量,在机械、运输、通信、化工、医药等方面极具优势。然而,瑞典创新过程并不完美,既经历过创新引致的高速增长,也陷入过创新发展的“瑞典悖论”,近年正努力克服悖论,以再次实现创新下的持续增长。那么,瑞典的创新驱动发展究竟如何实现?政府在创新驱动发展中有何影响,如何影响?对这些问题的探讨,可对创新理论形成深入理解,也对探索中国创新发展有重要启迪。

瑞典创新驱动发展吸引了一定的学者关注。部分学者对其创新体系与创新模式进行过宏观描述(Wassén & Westberg,2014;OECD,2013;张银银,2013)与国际比较(Lundvall,2009;吉吉斯,2006;高洁、袁江洋,2015)。他们大致认为,瑞典创新因素包括竞争环境、优先产业、研发投入、合作平台、科教政策集中决策、资源与工业基础等。学者也重视探讨创新主体的作用,比如企业的作用与发展(蒋苏南,1999),教育的创新产生、转化与扩散作用(王志强,2012)。也有学者对瑞典创新的政治经济历史语境(杨庆峰,2015)、政策制定过程(文皓、曾国屏,2013)、结构问题(尼尔森,2012)、专利状况(宋超、武悦,2010)等作过专门研究。然而,相关研究至今流于描述,缺乏对瑞典创新的体系、政策或路径变化的完整探讨,而若追溯创新发展进程,瑞典创新有很多潜在意义有待研究。同时,现有研究对瑞典创新发展的动因与机制挖掘不足,使创新政策难以与相应制度背景对话,为经验借鉴形成阻碍甚至误导。因此,学者有必要在一定理论框架内,深入研究瑞典创新驱动发展。本文聚焦瑞典创新驱动发展中的政府作用,试图探讨政府的宏观制度设计与创新政策演进以及政府如何对瑞典的创新运行机制与创新结果形成影响。

二、 理论背景与框架建立

政府在创新领域的积极作用已广受学者认可。早在19世纪,李斯特(List,1904)便极力强调政策对创新的必要作用,认为工业大多受科学发现与发明的推动,因此政府需要通过高等教育促进产业与科学进步;同时,国内外技术发展相互依赖,进口技术适用、促进战略产业等,均需政府的强大力量,特别在技术与产业薄弱时,政府更有能力组织考察、引进技术、提供设备、支持教研等。1912年,熊彼特提出创新驱动理论后,至1990年代期间,新古典主义学派、新熊彼特学派、制度学派和国家创新体系学派是集中讨论创新领域中政府影响的主要流派。新古典学派提出政府对创新市场的间接干预和引导;新熊彼特学派更加强调企业核心地位;制度学派强调创新企业与政府制度设计的相互促进;国家创新体系学派认为,创新体系规则影响包括政府在内的互动主体、关系网络和运行机制,其背后的逻辑是,异质的概念、模型和规则间的足够结构共性,可产生某种行为和结果(von Bertalanffy,1968)。国家创新体系的创新分析更显综合灵活,对创新的参与更为包容开放,是当前创新研究的常用理论视角。

国家创新体系研究可追溯到李斯特(List,1904)提出的“政治经济国家体系”,技术学习与采纳被视为国家经济增长的主要考量。1985年,伦德沃尔正式提出国家创新体系概念,弗里曼(Freeman,1988:330-348)、尼尔森(Nelson,1993:2)、帕托与帕维特(Patel & Pavitt,1994:9-32)、麦特卡尔菲(McKelvey,1991:117-137)等将其诠释为,包括政府在内的互动参与者的共同整体,体系规则塑造创新主体选择技术、使用知识、形成产出、实现创新。近年,相关研究从测度与制度方面展开。测度研究的主流分析以政府、企业等创新主体形成的网络为基础,强调企业核心的市场机制及政府的制度设计(Edquist & Hommen,2008:1-11;Bergek et al.,2008:407-429; Hekkeert et al.,2007:413-432)。因测度研究难以探讨创新的内在机制与过程,制度研究成为创新研究另一途径,而且偏重政府制度设计的影响。一些学者透过运行结构与政府制度设计,考察包括政府在内的创新各方的作用(埃茨科威兹,2005:3-31;Santonen et al.,2011:12-25);一些学者认为,虽然创新企业的外部资源与内部要素整合,将决定市场运行情形,但政府的制度设计对运行机制起到根本作用(OECD,2013:3-4; 黄义、张清华,2013:1-4)。

上述研究表明,创新体系并非一套特别设计的固定规则,而是建构所致,随研究角度与关切问题的不同而发生变化,具有动态性与互动性。同时,既有研究也直接或间接展现了创新体系的共性:创新体系是国家(地区)通过研发与商业转化实现经济增长的过程与环境,政府的制度设计对创新运行机制产生重要影响。然而,政府制度设计如何对创新运行产生作用并形成结果?现有理论虽然对两者关系已有清晰论述,但偏重于宏观描述,对于其具体、微观的发生机制研究依然不足,无法用来解决本文提出的问题。所幸的是,雷奥奇尼(Leoncini,1998:75-93)的创新子系统理论在微观层面分析了创新系统各个相关主体与运行要素的互相作用,与本文试图研究的问题更加贴切,可以作为本文研究的理论基础。

雷奥奇尼将创新体系视为知识、技术生产、市场与制度四个子系统的共同作用,四个子系统都是微观行为的自组织结果与维持稳定输出的开放系统,信息流动是系统形成的重要因素。(1)知识子系统由科学知识和技术知识组成。大学、私人和公共研发实验室是知识的生产和实践的主要机构。技术知识需独特的、应用性方案,而科学知识则遵循一般性、基础性原则,科学知识有可能发展成特定技术知识,反之亦然。两者在制度背景中进行互动,只有当技术生产子系统吸纳了这种互动,创新过程才会开始。(2)技术生产子系统旨在产生可售产品。生产组织以知识子系统的知识为投入,利用自身的技能进行加工,并利用市场反馈,产出特定技术产品。该子系统需具备足够能力,从知识子系统选择适合的科技知识;还需适应市场,将所选知识变成所需产品。(3)市场子系统中,市场代理(如家庭和政府)通过购买行为选择商品,以此适应和选择创新,并实现技术产品商业转化。(4)制度子系统是其它子系统的互动桥梁与载体,影响子系统间的信息传递。制度有自身的运行机构(如政府、公共部门)和内部规则,不同制度可对信息流动产生不同影响,或促进或锁定信息交流,影响某项创新的采纳或形成。创新是子系统相互作用与反馈的结果。知识子系统为技术生产子系统提供科技知识,以促进技术经济进步;技术生产子系统为市场子系统提供商品,市场子系统为技术生产子系统反馈产品需求信息,从而影响技术生产。更进一步,市场和技术生产的子系统互动是创新扩散的推动力量,扩散是渐进或者激进,取决于市场刺激程度。比如,日益增长的市场需求无法获得满足时,便通过技术生产子系统对知识子系统形成反馈,足够强大的反馈可使科学技术发生很大变革,形成激进性创新。

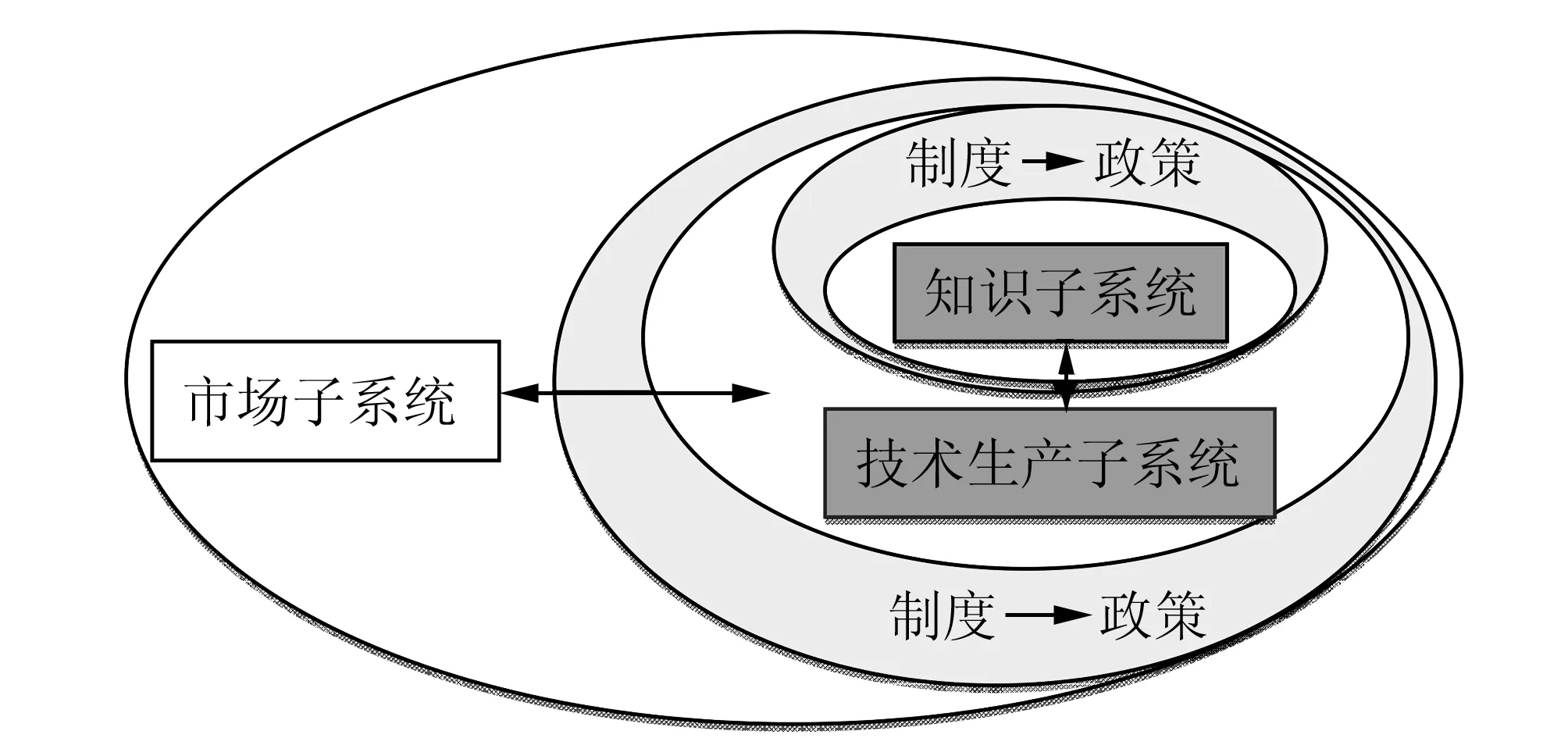

雷奥尼奇所论的知识、技术生产与市场三个创新子系统的发展与互动便是创新活动的运行规律,其中,运行机制如何,能否使子系统间的信息流动一致,从而形成创新结果,作为桥梁与载体的制度起到关键作用。因此,该理论框架为解决本文的研究问题提供了很好的分析思路。然而,该理论虽然认识到制度子系统的纽带和桥梁作用,但未能体现制度子系统通过什么途径影响其他系统及其互动。本文认为,雷奥尼奇的分析框架中,政策可作为政府制度设计的重要媒介,影响创新的市场、技术生产和知识子系统的发展与互动,建构创新运行机制。瑞典国家创新体系局对创新体系的定义中,也特别突出了公共政策的重要作用。因此,本文拓展雷奥奇尼的创新体系理论框架,在制度子系统中强调政策媒介,形成本研究的分析框架(图1),以此探讨瑞典政府的宏观制度设计以及作为制度重要媒介的创新政策如何对运行机制建构产生影响。

图1 创新体系分析框架注:作者对雷奥尼奇创新子系统理论框架拓展与修正而建。

本文选取瑞典进行单案例研究,对现有理论框架进行边际拓展形成本文分析框架,对案例现象进行解释和分析。瑞典是创新能力最强的国家之一,具有潜在的独特创新路径与特征,运用本文分析框架深入挖掘,应可揭示更多细节与意义。本文通过对已有相关文献、政府文件、政府与非政府组织的调查、评估、研讨报告等的分析展开研究。以下将呈现瑞典在国家政治经济制度的支撑下瑞典政府政策的演变逻辑,然后重点分析制度和政策对瑞典创新运行机制的建构,最后在揭示瑞典案例意义的基础上,探索其对中国创新驱动发展的借鉴意义。

三、 政府的宏观制度设计影响

如诺斯(2014)所言,制度是人为设计、型塑互动关系的约束。政府为社会经济提供适宜结构,涉及到制度的重要意义。在创新领域,制度结构决定技术变革的速度和方向,引入不同创新主体与互动,导致不同的运行成本与创新路径。创新便是特定制度下产生的路径依赖性过程与特定动态结果(Schumpeter,1912:2)。根据本文理论框架,制度作为创新子系统之一,将支撑与约束创新政策,引导创新运行,形成创新结果。

瑞典有一个稳定的现代社会自有规范主导的制度结构,从而为其创新驱动发展中政府作用的发挥提供了稳定环境。1930年代以来,瑞典社会民主党持续执政近80年,该党奉行市场经济原则与福利国家理念,在坚持资本主义性质与市场经济体制的同时,支持工人通过工会维护自身合法劳动权利。因此,瑞典的政治经济制度是具有社会主义成分的市场经济体制,由高效资本、强大工会及社会民主党政府构成稳定的三角结构,决定了瑞典的创新发展背景。

一方面,制度结构下的利益平衡机制保证与推动了创新发展。政治上,政府、企业与工会三方在20世纪初便对技术变革达成共识。政府与企业分别从宏观经济发展与微观经济效益角度,对技术进步与革新持积极态度,但工会因担忧技术性失业,起初对技术革新态度保守。因而,政府承诺工会,将努力避免大规模失业,并在企业因技术进步而收益增加后,与工人进行收益分享。该承诺使工会能够利用执政党力量,与企业主就技术变革后的劳资问题进行持续有效的协商,致使工会对技术变革也长期持认同态度。经济上,政府的积极就业主张从企业内部促进了创新发展。社会民主党一直主张积极劳动就业,瑞典就业率也从1960年代起,便居西方国家之首,失业率长期保持2%上下。积极就业主张背后意味着劳动剩余不足,企业因此需要积极吸引甚至竞争雇员。企业除工资与晋升激励外,还需不断提供创造性职业与环境,以提升职业吸引力,这些均对创新发展起到了内在驱动作用。

另一方面,福利性市场经济制度引导资源向创新产业持续流动。瑞典福利国家市场经济制度的宗旨是经济民主和效益、充分就业、公平分配与社会福利。二战以来,政府结合凯恩斯主义膨胀主张和里根主义供应学派紧缩主张,试图减少干预,压缩政府开支和私人消费,选择性增加公共投资,刺激重要产业,完善福利。在奉行市场经济方面,政府努力实现公平竞争、开放资本、推行私有化、提高战略产业竞争力,给予国内企业服务性支持,反垄断,鼓励民资与创业;对国外开放竞争,给予外资国民待遇,避免低水平成本竞争。瑞典经济自由度因此长期处于世界前列,为创新提供了自由包容的环境与竞争性创新的基础。在奉行福利国家理念方面,政府努力实现收入分配均等,基尼系数维持0.05的低水平。广泛的社会福利为创新创业免除后顾之忧,为具有风险的创新活动提供了最低保障。同时,政府针对高收入人群的高额征税与针对创新企业的税负减免,也是吸引企业创新的重要激励。

瑞典福利性市场经济制度从多方面赋予了政府创新引导能力。政府、企业与工会的三方博弈下的劳工权益压力,结合市场竞争压力,驱动国家与企业的创新道路选择,也使创新政策的出台不受利益群体阻碍。同时,开放市场与广泛福利也为创新发展提供了激励与保障。该制度结构下,作为制度重要媒介的创新政策,究竟如何制定与演变,从而影响瑞典的创新驱动发展,是继而需要考察的问题。

四、 政府的政策选择演变

根据本文建构的分析框架,政府制定的创新政策是制度的重要媒介,对创新的运行与结果产生影响。因此,十分必要梳理瑞典的创新政策及其与世界情形和国家发展的适应,考察其演变的现象、原因与结果。如前所述,雷奥尼奇理论中,知识子系统与技术生产子系统共同促进技术经济进步,熊彼特也认为科技创新与产业创新通常共同演进(Schumpeter,1912:12),因此科技创新政策与产业创新政策不可分割,需共同考察。本文根据瑞典的技术需求以及创新范式的变化,将其创新政策演变分为“模仿创新与后发优势实现”、“自主创新与‘瑞典悖论’浮现”与“广泛创新与‘瑞典悖论’修正”三阶段,并来审视其中的政策演进历程。

(一) 模仿创新与后发优势实现(19世纪末至1970年代)

瑞典早期,技术上聚焦于对国外技术的引进、吸纳与反求技术,产业上聚焦于原材料加工、机械与运输设备制造。

19世纪初,瑞典产业依赖燕麦、铁矿和林业。19世纪末,英国工业革命使瑞典政府意识到自身与领先国家的差距,从而大力引进机械技术,以迅速弥补技术差距,发展国家经济。20世纪初,虽然很多农用品与工业所需基本品仍靠进口,但工业技术的进步,配合丰富自然资源,使瑞典的原料加工更加精细,金属与木材加工及机械与运输设备制造,成为主要出口部门(安德生,1963:562)。20世纪中期,为吸收与反求技术,政府将大学视为公共研发主要执行者,资助大学的应用技术研究,并建立瑞典首个研发资助机构——瑞典技术研究委员会。1960年开始,公共研究机构初步形成,关注产业技术研究。政府成立瑞典技术发展委员会,以替代瑞典技术研究委员会,成为技术政策的主要执行组织,根据公共研发计划向大学与公共研究机构分配资金,并强调大学间与学研间合作。

该阶段,瑞典迅速成为后发工业国,产业集中于电气、汽车、飞机等大型工程及钢铁、木材加工等,机械出口占出口总额的比重从1880年的3%升到1950年的20%。1870年到1970年,GDP年均增长2.4%,远高于西欧平均水平*数据来源:OECD(2013).OECD Reviews of Innovation Policy:Sweden 2012.Paris:OECD Publishing.2015-10-12.。然而,瑞典当时依赖国外技术,工业缺乏实质发明;产业结构依赖自然资源,缺乏增长前景。总体经济专长于低增长行业,研发密集型产品落后于其它经合国家(Jacobsson & Philipson,1996:45-53)。

(二) 自主创新与“瑞典悖论”浮现(1980年代-20世纪末)

为提升瑞典创新能力,学者呼吁加强基础研究以实现自主创新(Persson,2008),政府更加注重长期研发投入,开始关注基础研究与科学政策,产业聚焦电子信息、能源、生物、制药等。

1980年代,政府主要通过政府采购,提高对大企业创新产品的需求,从而发展重点技术,也因此培育了爱立信、沃尔沃等研发和创新领先的国际企业。爱立信公司研发投入占全国44%,企业销售收入的0.4%用于基础研究。1990年代后,政府重点资助高校和中小企业。政府成立瑞典工业技术发展局,代替瑞典技术研究委员会,并成立若干基金会,资助基础研究与科技公共基础设施。

政府大力资助高教机构,加强基础研究与自然科学和工程类研究生教育,为大学与企业培育人才,同时《1997年高等教育法》赋予大学除教研外的“第三任务”——与大学周边进行联系和合作,向公众传播研究。1999年,政府民用科研经费的70%投入大学,大学研发支出占公共研发支出的80%,占GDP的2.1%,远高于经合国家均值*数据来源:OECD(2013).OECD Reviews of Innovation Policy:Sweden 2012.Paris:OECD Publishing.2015-10-12.。政府不直接干预科研和经费分配,而是授权专家决策。此外,政府协助刺激公众的新技术产品需求,譬如为普及计算机向市民提供优惠价格(Fridlund,2000:99-120)。

这一阶段,瑞典总体上保持较好的发展态势。1987年至1996年,技术企业由1700家增加到2600家,雇员占全部企业人数比从3.3%增加到7.2%;1993年到1996年,新技术产品占制造业产品的比重从8.8%升到12.5%。1989年至2000年,工业生产率提高59%,名列西方国家榜首。1994年世界经济危机后,经济保持2%至4%的增速,新技术领域直接经济回报率达10到30倍*数据来源:Erik Arnold et al(2012).Impacts of the Swedish Competence Centres Programme 1995-2003.VINNOVA Analysis VA.。爱立信、EFF等老牌制造企业遵循知识密集型发展之路,实现“再工业化”。人均发表论文数世界第二,人均专利申请数远高于欧盟平均水平*数据来源:OECD(2013).OECD Reviews of Innovation Policy:Sweden 2012.Paris:OECD Publishing.2015-10-12.。自主创新带来诸多成果,然而,“瑞典悖论”即创新高投入与低产出的不匹配问题同时浮现。瑞典的创新花费、企业研发支出、政府研发资助等投入指数排名很高,而成果商业转化、服务业中创新企业份额、推出市场新产品的公司占全部公司比、市场新产品收益等产出指数相对较弱。这表明瑞典依然并不擅长创造世界级新产品,深层次创新体系依然匮乏(Edquist & McKelvey,1997:131-140;Bitard et al.,2008:237-280)。

(三) 广泛创新与“瑞典悖论”修正(2000年至今)

随着全球竞争的加剧,创新日益成为国家经济进步的关键。为克服“瑞典悖论”,政府转变创新范式,强调广泛的社会创新环境孕育,重心由研发、科技知识的生产、传播与商业转化,转向寻求创业资本与无形资产、建立知识资本模式。2001年,国家创新体系局替代瑞典工业技术发展局,成为最重要的政府创新主体,资助重点领域研发与中小企业创新(王志强,2012; Arnold et al.,2004)。国家创新体系局局长布洛格伦博士明确表示,创新并非局限于实验室,而是贯穿整个价值链,创新发展并非仅由尖端科技公司推动,通常由消费者参与的市场驱动的创新,才能获得最大成功,因此,创新依赖于创新环境系统*资料来源:根据瑞典国家创新署署长布洛格伦博士2010年10月在广东省委党校所做的演讲材料。。《研究政策法案》(2000)、《创新体系中的开发与合作》(2001)、《瑞典增长和复兴政策》(2001)、《瑞典创新战略》(2004)等文件纷纷出台。《瑞典创新战略》提出设置“激进议程”,以“改善创新条件”*资料来源:Swedish Ministry of Industry et al.(2014).Innovative Sweden:A Strategy for Growth through Renewal.这是瑞典Ds 2004:36的英文版,来自http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/InnovativeSweden.pdf.2015-10-12.。2008年,《研究与创新条例法案》与《科研预算法案》使创新及其预算首次受立法保护。政府力争通过加强创新知识基础、创新经济、创新公共投资和创新参与,使瑞典成为欧洲最具竞争力的知识经济体。

政府向大学与企业投入百亿元的研究和创新资金。对于大学,政府资助基础研究,培养研究人员、市场所需应用技术和产品开发。为保证研究质量,按科研绩效分配的大学资助比例从2009年的10%升至2012年的20%*数据来源:Swedish Ministry of Enterprise,Energy and Communications.The Swedish Innovation Strategy。。对于企业,政府重视创新创业结合,培育研究机构衍生公司,鼓励研发人员创业,以加强技术转移和商业转化。中小企业相比大企业完善的研发机制和面向市场的创新热情,创新动力弱、投入力度小,因此,瑞典高教与研究大臣雷永博格和瑞典国家创新体系局总干事埃里克松表示,推动更具高风险与不确定性的中小企业创新是重要举措,也是健全瑞典创新机制的重要环节*资料来源:2007年10月20日《商务周刊》对瑞典高教与研究大臣拉斯·雷永博格(Lars Leijonborg)和瑞典国家创新局总干事佩·埃里克松(Per Eriksson )的访谈资料。。政府特别资助中小企业与创业者,帮助其规划项目,寻找顾问,建构网络,提供税收优惠与融资支持,包括预算专项基金、中小企业信贷和担保、风投发展等,以加强竞争力。政府也建立商业化平台,特别是利用创新产业集群,促进中小企业与大学及科研机构互动,实现几乎所有大学都拥有产业孵化基地。

同时,政府通过补贴、担保、减税及立法,培育创新环境,促进创新参与。政府针对高新技术企业、高新技术研发基金会与非盈利研究机构减免所得税;取消风险资本税,促使风险资本投向创新中小企业;优先资助产学研合作研发,鼓励非营利研发机构的创新开发、转让、合资联营与成果转化等;保护知识产权,资助无形资产管理,允许公共研发成果私人所有。

近年,瑞典成为知识资本高投资国。2008年,知识资本投入达GDP的10%,远高于3.8%的研发投入力度。2012年,瑞典总研发投入占GDP的3.4%,其中企业投入2.3%。企业开始大力资助高校科研或招募高校人员参与企业科研,知名学府的大部分研发投入来自企业,比如爱立信公司七成以上科研项目委托高校或与高校合作。企业是创新核心主体,其使用的研发经费的68.7%,其研发人员占全部研发人员的71%,38%的瑞典就业人口任职科技企业,比例为世界最高(宋超、武悦,2010:56-60)。知识密集型中小企业占企业总数超40%,每年申请项目资金近17亿克朗。科技产业的投融资体系完善,政府研发、种子基金、风投等多元而成熟。风投市场为高技术产品开发提供全程资助,提高了向中小企业提供风险种子基金的能力,风险基金达英美水平(OECD,2013)。世界经济论坛研究显示,瑞典的个人、企业和公共部门对新技术、新应用和新服务的接纳与使用度全球领先,吸引了英特尔、摩托罗拉、华为等大型信息通信企业来此研发。瑞典的电子通信类服务出口占出口总额比全球第八,生物技术产值占GDP比全球首位*数据来源:WIPO(2013).The Global Innovation Index 2015:Effective Innovation Policies for Development.Geneva:WIPO Publishing.2016-01-15.。广泛的社会创新,一定程度克服了瑞典悖论。2013年欧洲委员会通过知识密集型活动就业占总就业比重、知识密集型产品和服务竞争力、创新领域快速增长企业的就业人数对创新产出的测量表明,瑞典已是创新投入产出最高的欧洲国家*资料来源:Sweden is Europe’s most innovative economy,Commission says,http://www.euractiv.com/section/innovation-industry/news/sweden-is-europe-s-most-innovative-economy-commission-says/.2016-01-15.。

瑞典的创新驱动发展,经历了技术引进、自主创新与持续创新三个阶段,带动产业从低增长向高增长领域转型,政府在政策选择上,经历了关注科技与产业的创新供给、创新供需同时关注、强调供求桥梁与创新环境的演变历程。

五、 制度与政策下的创新运行机制分析

创新难以毫无阻碍地从发明、发现转化为商业实现,特别在创新早期技术与产业薄弱之时。国家壁垒也始终阻碍着资源与产品的全球自由流通,在创新领域,各国的资源接触与技术发展都很不均等,因此即使在开放经济体,政府也不会对创新实行纯自由主义,依然承担着必要的责任,以影响创新运行,并形成期望的结果。瑞典政府在福利市场经济制度下,创新政策历经百余年演变,它们如何影响创新活动运行,形成了何种机制,从而使瑞典实现创新驱动发展,这是对学界与政策界十分有意义的问题。经本研究拓展的雷奥尼奇理论框架表明,创新运行规律为:政府设计的制度结构,通过特定规则与政策媒介,影响创新主体互动方式,从而形成某种机制,承载并影响创新体系中的知识子系统、技术生产子系统和市场子系统的各自发展与相互作用,承载并影响着科学技术知识的形成、技术产品的生产、所需资源的供给、技术产品的需求、产品的商业转化以及它们之间的联系与互动,从而决定创新活动的运行与结果。

瑞典创新发展初期,经济基础与技术资源匮乏,知识子系统尚未发育,无法对技术市场和市场子系统提供足够的科学或技术知识。政府从外部引进技术,由大企业采纳,或资助高校与初具规模的公共研究机构,对国外技术进行吸收、反求与应用研发。企业的技术产品生产因此获得了知识资源,使技术生产子系统得以发育。因此,政府在技术知识供给方面发挥了先导与主导作用,激发了创新的初步运行,形成政府主导型创新运行机制。然而,由于严重缺乏科学知识,知识子系统缺乏显著革新,使技术生产并无实质创新,仅进行微弱累进式技术改进,国家创新水平依然较低。

1980年代起,政府决定自主创新,发展知识密集型产业。同时,随着创新企业的发展、新自由主义理论及治理理论的崛起,政府开始强调市场力量。在刺激市场需求方面,政府利用政府购买与消费者价格补贴方式,激励目标创新产品特别是大企业产品的生产;通过资助大学向公众进行科普教育,培育潜在消费力量,试图刺激市场子系统发展。在刺激产品生产与资源供给方面,政府资助大学的基础研究、科技教育和科普教育,从而储备科学知识与科学人才,保证了知识子系统中的科学知识发展,也为技术生产子系统提供了人才。企业创新动力也明显增强。1981年到2000年,企业研发投入占GDP比从1.4%升至3%,占总研发投入比从64%升到77%,远高于欧盟水平。大企业研发投入占企业研发投入的83%,中小企业针对大企业需求开发创新产品,创新产业链以大企业为核心*数据来源:OECD(2013).OECD Reviews of Innovation Policy:Sweden 2012.Paris:OECD Publishing.2015-10-12.。该阶段,形成了政府与大企业并肩主导的创新运行机制。

然而,政府在强化知识子系统的同时,技术子系统及其与市场子系统的连接却略遭忽视而相对薄弱,科学知识停留研发层面,与市场需求脱节,导致大量知识并未形成技术产出,研发成果未能实现商业转化。瑞典这个具有全球最高研发投入比和超高人均论文数与专利数的国家,出现著名的“瑞典悖论”。主要原因在于:第一,瑞典政府将创新狭隘理解为研发,过于强调基础研究,并进行高比例投入。基础研究相比面对市场的技术研发,耗时长,短期难以形成产出。第二,瑞典的官产学研同时缺乏合作。企业对政府信任有限,对根本性创新持保守态度;根本性创新研究由学界承担,其研究不针对企业需求;公共研究机构负责应用研究,但该机构在瑞典无显著地位,所获政府资助仅为高校的1/8,研发也不针对企业需求。第三,政府对中小企业创新重视不足,中小企业创新投入与大企业差距巨大,因而大多依附大企业,难以自主创新。同时,大企业主导的供应商网络集中度高,在大企业难以实现创新的情况下,中小企业也不甚可能。这三方原因造成了瑞典知识子系统发达,但与技术生产与市场子系统互动薄弱的情形。

瑞典悖论表明,虽然知识投资驱动的增长深受学者认可(Evans et al.,1998:495-515),但投入本身无法解决知识流动不畅、知识和技术生产之间缺乏紧密联系的问题,因此,广泛知识资本与创新市场环境的孕育至关重要(Cooke et al.,2004)。近年,政府广泛资助相关各界,旨在培育环境,以促进知识、技术生产和市场子系统的发展及其互动。政府资助大学、非盈利研发机构、大学和科研机构的创新孵化器,以平衡基础研究、应用研究与人才培育,实现产学研共同研发与成果转让。企业通过大学的技术转移办公室、孵化园及创业学校提升创新能力,高校通过企业前沿科学资源与市场运作平台获得技术突破(Stefan,2012:78),平衡了知识子系统中的科学知识与技术知识积累,为技术生产子系统提供了人才与知识资源,加强了知识与技术生产子系统的联系,并增加了通过市场向知识子系统反馈需求,从而发生科学技术重大变革的可能。同时,政府更为关注中小企业创新,通过财政、税收、融资与商业支持等激励其研发与创新,以促进技术生产子系统发展。此外,特别为创新个人与初创企业构建网络,严格知识产权,激励风投,从而促进技术生产子系统发展。因此,政府努力兼顾多个创新子系统的发展与互动,促进创新信息的无障碍流通,形成创新的有利环境。该阶段,政府参与市场,仅为企业创新提供必要服务,并扶持公共机构创新,推动企业与其它创新机构互动,形成了包容性市场主导的创新运行机制。

可见,瑞典未对政府在创新驱动发展中的作用做程式化理解,政府的作用也并非一成不变,而是根据具体发展情况与出现的问题,务实而灵活地调整政策,也驱动着创新运行机制的不断调整:从初期的政府主导、专注技术知识与技术生产,过渡到中期的政府与大企业并肩主导,专注科学知识、技术生产与市场需求而非其互动联接,直至近十年的包容性市场主导,专注知识、技术生产与市场子系统的互动联接。

必须指出的是,政策是制度的重要媒介,受制度结构的支撑和约束。瑞典的制度结构中,政府、企业与工会三方的博弈均衡,使创新政策出台未受利益群体阻碍。同时,该三角结构的稳定与福利性市场经济体制,赋予了政府在社会经济中较强的地位,政府对如创新产业般的战略性产业的发展拥有一定话语权。根据创新发展情形,政府可调节对创新运行的参与程度,形成政府主导型或政府与企业共同主导型创新运行机制。然而,不可回避的是,在政府、企业与工会博弈中,强大的工会虽对创新也报以支持态度,但对营商环境与投资者热情依然有抑制影响,而且政府在工会与企业间的权衡,也使企业对政府信任有限,这反映在瑞典的保护投资者力度与创业情况在世界仅三十左右的排名上*数据来源:WIPO(2013).The Global Innovation Index 2015:Effective Innovation Policies for Development.Geneva:WIPO Publishing.2016-01-15.,也反映在企业对根本性创新投入的保守态度上。近年来,伴随国际化合作与企业合并浪潮,瑞典的社民党执政,国家、企业与工会的三方权力关系也发生着变革。工会结构性地位受到削弱,国家地位逐渐下降,资本力量在国家政治经济中的地位将逐渐加强,这对近年瑞典的创新机制向市场主导转变具有一定帮助,也会对工会力量导致的创新投资阻碍有所改善,使技术生产和市场子系统得以改良,使瑞典创新能力进一步提高。

六、 总结与启示

本文拓展雷奥奇尼的创新子系统理论,以瑞典为案例,分析了政府如何在一定制度结构下,通过特定规则与政策媒介,影响创新体系中的知识子系统、技术生产子系统和市场子系统的各自发展与相互作用,从而决定创新活动的运行与结果。在瑞典福利性市场经济制度下,政府、企业与工会的三方博弈均衡,使创新得以长期稳定开展。强工会与泛福利对创新投资难免产生抑制作用,但政府的积极劳动就业主张、市场竞争原则、对高收入个体而非企业增加赋税的举措,依然能使政府提供刺激与保障性创新政策激励。政府的结构性地位与福利性市场经济制度,使政府在创新发展中具备一定话语权,可灵活调节创新政策与政府的创新运行参与度,从而影响创新的运行机制和结果。瑞典的创新驱动发展中,政府的创新政策经历了从专注技术知识与技术生产,到孤立发展知识、技术生产与市场子系统,到最终均衡发展知识、技术生产与市场子系统并加强其互动的演变历程;驱动创新的运行机制,经历了由政府主导、到政府与大企业共同主导,再到包容性市场主导的过程;这使瑞典创新经历了技术引进下的高速发展、自主创新下的瑞典悖论形成、与持续创新下的悖论修正的发展历程,造就了瑞典创新能力的全球领先。

简而言之,创新驱动发展过程中,各子系统的发展以及系统间的创新流动皆十分重要,而政府的制度设计和政策引导在其中发挥着关键作用。政府需塑造有利的创新制度环境,并扶持创新运行各环节的发展,在某个子系统弱势时,通过加强资源投入、政策支持等方式给予支撑,并为各运行环节间的互动与通畅连接提供适时的政策性引导。

本文采用单案例研究方法,深入挖掘和揭示了在瑞典创新驱动发展过程中,制度结构下的创新政策与运行机制变化,从纵向上充分展示了发展变化的细节。然而,在横向对比得到抽象认识方面,难免有所局限。由于本研究的理论背景与案例实践呈现了制度结构和创新政策对创新运行机制的作用,因而本研究对具有福利国家市场经济制度背景的国家,更具普遍意义;而对于不同制度下的创新型国家,如强资本的市场经济国家美国、或者从强国家的经济国家主义发展起来而后转型的韩国,则在创新政策发展与运行机制演变方面有所差异。相同与不同制度背景下的案例比较研究,也需要进一步的招展研究。

中国对创新驱动的有意识推动,始于1978年的著名论断“科技是第一生产力”,晚于瑞典近百年。中国在基本实现后发优势下的技术赶超后,正面临能否如瑞典一般完成从技术赶超到自主创新乃至广泛持续创新的发展道路的问题。瑞典的福利国家市场经济体制,与中国社会主义市场经济体制有相似之处:一方面,企业为经济运行最基本和最重要主体,是生产力发展和科技进步的主导力量;另一方面,政府以实现社会共同富裕为终极目标,为此政府会运用税收和社会保障制度,以减缓和减小贫富差距。因此,两国政府均在宏观经济层面具有一定话语权,可对战略产业以及资源与收入分配进行宏观调控。在创新领域,与瑞典政府相似,中国政府近年也不断加大研发投入,试图促进创新驱动发展。瑞典经验可成为中国创新发展的政策参考。

政策层面,中国应加大研发投入力度,平衡基础研究与应用研究,加强知识系统建设。中国应加强科学与技术人才培养,重视高等教育、职业教育及青少年能力培养等多元发展,为知识与技术生产系统储备人才。中国也应提高创新政策包容性,发挥各规模企业优势;通过财税、融资、商业平台、知识产权保护与刺激需求等方式支持企业发展,激励技术生产与市场系统发展,中国还应完善创新体系,培育中介服务机构,发展创新聚集,扶持市场前瞻产业技术研发,促进子系统互动。

制度层面,经济与政治开放十分重要。虽然瑞典政府对创新战略发展也有一定介入性与参与性,但在强政府的中国,政府需求导向是阻碍中国创新驱动发展的结构性障碍。强政府主导型创新对国有企业与大企业的政策倾斜,造成创新的垄断性运行,民间创新能力受阻。同时,企业主要依靠政企关系而非科技创新来占有资源,创新能力让位政府公关能力。因此,只有完善市场机制使企业家将精力引到创新而非寻租,才能更好实现中国的创新驱动发展。

[1] 安德生(1963).瑞典史.苏公隽译.北京:商务印书馆.

[2] 亨利·埃茨科威兹(2005).三螺旋.北京:东方出版社.

[3] 高 洁、袁江洋(2015).科学无国界:欧盟科技体系研究.北京:科学出版社.

[4] 黄 义、张清华(2013).国家创新体系中产学研协同机制研究.科学管理研究,5.

[5] 霍刚·吉吉斯(2013).变化中的北欧国家创新体系.北京:知识产权出版社.

[6] 蒋苏南(1999).瑞典是如何组织企业技术中心及其创新活动的.科研管理,2.

[7] 理查德·R.尼尔森(2012).国家(地区)创新体系比较分析.曾国屏等译.北京:知识产权出版社.

[8] 道格拉斯·诺斯 (2014).理解经济变迁过程.北京:中国人民大学出版社.

[9] 宋 超、武 悦(2010).从PCT专利申请看瑞典产业布局和创新之路——2003~2007年瑞典PCT专利申请分析.中国发明与专利,12.

[10] 王志强(2012).瑞典提升大学创新能力管窥.高教发展与评估,1.

[11] 文 皓、曾国屏(2013).瑞典创新政策议程设置的“多源流”分析——以“2009—2012年研究与创新预算法案”为例.全球科技经济瞭望,8.

[12] 张银银(2013).瑞典国家创新体系探析与启示.当代经济管理,11.

[13] Erik Arnold et al.(2004).ImpactsoftheSwedishCompetenceCentresProgramme1995-2003.VINNOVA Analysis VA 2004:05 (summary report of VA 2004:03).

[14] William J.Baumol(2004).TheFree-MarketInnovationMachine:AnalyzingtheGrowthMiracleofCapitalism.Princeton:Princeton University Press.

[15] Anna Bergek et al.(2008).Analyzing the Functional Dynamics of Technological Innovation System:A Scheme of Analysis.ResearchPolicy,37.

[16] Pierre Bitard et al.(2008).Reconsidering the Paradox of High R&D Input and Low Innovation:Sweden.In Charles Edquist & Leif Hommen(eds.).SmallCountry(Region)InnovationSystems:Globalization,ChangeandPolicyinAsiaandEurope.Cheltenham:Edward Elgar Publishing.

[17] Philip Cooke et al.(2004).RegionalInnovationSystems:TheRoleofGovernanceinaGlobalizedWorld.New York:Routledge.

[18] Charles Edquist & Leif Hommen(2008).SmallCountry(Region)InnovationSystems:Globalization,ChangeandPolicyinAsiaandEurope.Cheltenham,UK:Edward Elgar Publishing.

[19] Charles Edquist & Maureen McKelvey(1997).High-tech R&D Intensity without High-tech Products:A Swedish Paradox.In N.Klaus & J.Bjorne(eds.).Institution&EconomicChange:NewPerspectivesonMarkets,Firms&Technology.Cheltenham:Edward Elgar Publishing.

[20] George Evans et al.(1998).Growth Cycles.AmericanEconomicReview,88(3).

[21] Mats Fridlund(2000).Procuring Products and Power:Developing International Competitiveness in Swedish Electrotechnology and Electric Power.In C.Edquist & L.Hommen et al.(eds.).PublicTechnologyProcurementandInnovation:EconomicsofScience,TechnologyandInnovation.New York:Kluwer Academic Publishers.

[22] Cristopher Freeman(1988).Japan:A New National System of Innovation? In G.Dosi et al.(eds.).TechnicalChangeandEconomicTheory.London:Pinter Publisher.

[23] M.P.Hekkeert et al.(2007).Functions of Innovation Systems:A new Approach for Analyzing Technological Change.TechnologicalForecastingandSocialChange,74.

[24] Staffan Jacobsson & Joakim Philipson(1996).Sweden’s Technological Profile.Technovation,26(5).

[25] Linsu Kim & Richard R.Nelson(2000).Technology,LearningandInnovation:ExperiencesofNewlyIndustrializingEconomies.London:Cambridge University Press.

[26] Friedrich List(1904).TheNationalSystemofPoliticalEconomy. London:Longman.

[27] Riccardo Leoncini(1998).The Nature of Long-run Technological Change:Innovation,Evolution and Technological Systems.ResearchPolicy,27.

[28] Bengt-Åke Lundvall(2009).ANoteonCharacteristicsofandRecentTrendsinNationalInnovationPolicyStrategiesinDenmark,FinlandandSweden.University of Aalborg,Department of Business Studies,Working Paper Series,(1).[29] Maureen McKelvey(1991).How Do National Systems of Innovation Differ?:A Critical Analysis of Porter,Freeman,Lundvall and Nelson.In G.Hodgson & E.Screpanti(eds.).RethinkingEconomics.Markets,TechnologyandEconomicEvolution.Aldershot:Edward Elgar.

[30] Richard R.Nelson(1993).NationalInnovationSystems.AComparativeAnalysis.New York:Oxford University Press.[31] OECD(2013).OECDReviewsofInnovationPolicy:Sweden2012.OECD Publishing.

[32] P.Patel & K.Pavitt(1994).The Nature and Economic Importance of National Innovation Systems.STIReview,(14).[33] Bo Persson(2008).TheDevelopmentofaNewSwedishInnovationPolicy.AHistoricalInstitutionalApproach.Lund University CIRCLE Paper,No.2,Lund.

[34] Teemu Santonen et al.(2011).National Open Innovation Systems:Defining a Solid Reward Model for NOIS.InternationalJournalofInnovationandRegionalDevelopment,3(1).

[35] Joseph A.Schumpeter(1912).TheTheoryofEconomicDevelopment:AnInquiryintoProfits,Capital,Credit,Interest,andtheBusinessCycle.Cambridge,MA and London:Harvard University Press.

[36] Lundbergh Stefan(2012).ICPMResearchProjectUpdate-ICPMInvestsinResearchandInnovation. New York:Social Science Electronic Publishing.

[37] Ludwig von Bertalanffy(1968).GeneralSystemTheory.FoundationsDevelopmentApplications.London:Allen Lane.[38] MonikaWassén & Jan Westberg(2014).Understanding Innovative in Sweden:From Farming Nation to Innovation Leader.RoyalSwedishAcademyofEngineeringSciences,(IVA).

■责任编辑:叶娟丽

Institution,Policies and Mechanism: The Innovation-driven Development in Sweden

JiangXuan&ZhangPeipei

(Sun Yat-Sen University)

Technology innovation is a critical driver for sustainable economic growth,and the role of the state in innovative economy development is worth further study.How to achieve innovation-driven economy for a country? What on earth is the role of the state during the process of innovation? It is of great importance to find the answers to the raised questions,in that technology innovation has been a more and more urgent issue to China in recent years and building an innovative nation has been a task of priority for the central government of China since 2006.In order to seek the way for strengthening China’s innovative competency,learning successful experiences from some innovative countries could be a short-cut.Sweden,a world-leading innovative country with a welfare state-based market economy institution,has quickly developed from a technique follower to an innovation leader at the global scale.This makes it an appropriate case for responding to the questions raised at the beginning.

It has been established that the role of state is usually played through the way of institution arrangement and policy design,and policy design is usually supported and constrained by formal institution.Leoncini’s national innovation system (NIS) theory,which deconstructs innovative system into four systems-knowledge,technical product production,market and institution and believes that development of the interaction among the four systems will result in successful innovative economy.NIS is suitable for exploring how government functions in innovative economy development through institution design as the bridge between the other three systems.However,the theory ignores the instrumental carrier by which the institution will take effect.Thus,by adding the policy design factor as the instrument and media of institution arrangement,this article makes a marginal improvement for Leoncini’s theory and uses the improved theoretical framework to explore that,in Sweden,within the institutional structure,how government influences the innovation mechanism through policy design functioning on knowledge,technical product and market systems of the national innovation system.

The welfare state-based market economy institution determines the principle of innovation policies is market competition-based but welfare-concerned.According to the features of innovation policies,the innovation development in Sweden since the nineteen century can be divided into three stages:the technology-imitation and catching-up,the independent innovation and emergence of Swedish Paradox,the intensive innovation and paradox fixing.At the beginning of innovation development,the knowledge system was underdeveloped,and the government encouraged transferring advanced technology directly from outside so as to be the technical capital for technical product system,which resulted in the state-led accumulation of technological knowledge and improvement of product system.Independent innovation emphasizing the role of market has begun since 1980.Besides strengthening non-profit research institutions’ capability to develop knowledge system in term of both scientific and technological knowledge,policies also encourage the participation of large-scaled enterprises into both products-production system and technological knowledge and stimulate market demand for technological products. This resulted in the government-and large-scaled enterprises-led innovation development.However,the ignorance of the connection between the knowledge and market system led to the Swedish Paradox that intensive input in R&D turned out to be inefficient and most of the knowledge failed to be commercialized in market at last.In the most recent innovation development stage,nurturing innovative environment and promoting the interaction among all three systems are the policy goal.By balancing the development of and interaction among all knowledge,tech-products and market systems,as well as fostering the growth small-and middle-sized innovative enterprises,the government has been trying to build an inclusive and multi-participated market-led innovation mechanism.

The Swedish experience shows that the role of government keeps changing during the process of innovation development,so as to meet the changing needs of the innovation system at different innovation stage.Government needs to build appropriate institution under which appropriate policies will be made to provide sufficient resources and support to the functions of all the innovation systems and their interaction.

The article has three contributions.First,from a brand-new theoretical perspective,it uncovers the mechanism of innovation and emphasizes the role of government as well as the importance of institution and policies.Second,it critically reviews the process of the innovative economy development in Sweden and,by applying Leoncini’s theory to the case,it discovers more detailed information about the advantage and disadvantages of government’s function during the process.Third,the empirical study from the case of Sweden gives significant implications on the innovative economy development in China.

innovation-driven development; innovation system; Sweden; modernization of state governance

10.14086/j.cnki.wujss.2017.05.013

2016-03-24

广东省2015哲学社科规划项目(GD15CGL06);广东省重大决策咨询研究公开招标课题(2016101);广东省省级科技计划项目软科学重点项目(2016B070704005)

D035;D722(532)

A

1672-7320(2017)05-0131-12

■作者地址:蒋 绚,中山大学中国公共管理研究中心,中山大学政治与公共事务管理学院;广东 广州 510275。 张培培,中山大学政治与公共事务管理学院。