武汉市都市发展区岩溶发育特征

2017-09-03官善友陶良谢纪海夏冬生

官善友,陶良 ,谢纪海,夏冬生

(1.武汉市勘察设计有限公司,湖北 武汉 430022; 2.武汉市测绘研究院,湖北 武汉 430022)

武汉市都市发展区岩溶发育特征

官善友1*,陶良2,谢纪海2,夏冬生2

(1.武汉市勘察设计有限公司,湖北 武汉 430022; 2.武汉市测绘研究院,湖北 武汉 430022)

为查明武汉地区岩溶发育特征,通过对大量揭露碳酸盐岩的工程钻孔进行统计分析,划定了武汉市都市发展区不同时代碳酸盐岩的分布范围,分析了岩溶发育特征,提出延米线岩溶率的概念划分了垂向上岩溶发育的强弱程度分区,探讨了岩溶发育的影响因素。得出了武汉地区距离灰岩顶板埋深 1 m~4 m的深度范围是强烈岩溶活动区、 4 m~10 m是中等岩溶活动区、10 m以下是弱岩溶活动区的结论。

碳酸盐岩分布;岩溶发育特征;线岩溶率;岩溶活动程度分区

1 引 言

武汉市地质环境条件复杂,部分地区属岩溶地面塌陷地质灾害易发区,20世纪中叶以来先后发生了中南轧钢厂、倒口湖、陆家街、毛坦村、白沙洲大道、市民政学校等30多起岩溶地面塌陷地质灾害,在全国同类城市中罕见。尤其是近几年,随着武汉市城市建设强度的不断增强,岩溶地面塌陷的发生频率和危害程度也呈上升趋势,2014年和2015年发生于江夏大桥新区、汉阳世贸锦绣长江的两处岩溶地面塌陷造成了4人伤亡。岩溶地面塌陷灾害的频繁发生,严重威胁着人民生命财产安全,制约着武汉市的建设和发展。

关于武汉市的岩溶地质问题,前人做了大量的研究工作,范士凯对武汉市岩溶地面塌陷的形成条件和塌陷机理进行了系统总结,并归纳为潜蚀机理和真空吸蚀机理[1]。罗小杰通过对大量地铁钻孔进行分析,总结了武汉市浅层岩溶的垂向发育特征,分析了区域构造演化与岩溶发育史之间的关系,剖析了其工程意义[2]。针对武汉市的岩溶研究很多,但是由于缺乏大量的地质资料作支撑,因此大部分的研究都是从定性的角度进行塌陷机理、工程对策分析[3~7]。

本文以武汉城市地质调查所取得的地质资料和大量工程钻孔为基础,通过对钻孔所揭示的岩溶发育情况进行数据分析、处理,旨在揭露武汉市都市发展区岩溶发育特征和规律,为岩溶区工程规划、建设提供指导依据。

2 碳酸盐岩种类及分布

2.1 武汉地区碳酸盐岩种类

以北西-南东走向、通过新洲阳逻附近的襄樊-广济断裂为界,武汉市跨北侧的秦岭褶皱系和南侧的扬子准地台两个一级大地构造单元。秦岭褶皱区主要发育有太古宙(Ar)和元古宙(Pt)古老变质岩系,缺失碳酸盐岩地层。扬子准地台区则在中志留世(S2)至中三叠世(T2)时期处于滨海、浅海及开阔海台地沉积环境,经过晚古生代和中生代早期的两次海进-海退旋回,形成了石炭系中统黄龙组(C2h)、二叠系下统栖霞组(P2q)和三叠系下统大冶组(T1d)三套碳酸盐岩地层[8,9]。

(1)石炭系黄龙组(C2h)

指整合于大埔组之上、船山组之下或平行不整合于梁山组之下的一套碳酸盐岩地层。主要为浅灰、灰色厚层-块状灰泥岩、生物屑灰岩、白云质灰泥岩。岩石呈块状构造,生物屑大小悬殊、形态各异、种类繁多。南部的乌龙泉灵山一带实测地层厚度为 15.3 m~50 m。

(2)二叠系栖霞组(P2q)

指位于梁山组与茅口组之间一套灰岩地层。下部为深灰色中-厚层状生物屑灰岩、瘤状碳质灰岩夹碳质页岩组成,中上部为深灰色中层状含生物屑微细晶灰岩夹燧石条带,上部为深灰、灰色燧石结核灰岩、厚层状生物碎屑灰岩组成。

(3)三叠系大冶组(T1d)

指位于大隆组或吴家坪组与嘉陵江组之间一套灰岩地层。底部为黄绿色页岩夹灰泥岩;下部为灰色中厚层状砂屑灰岩夹薄层灰泥岩;中部为薄层状灰泥岩,生物扰动构造发育;上部为厚层状亮晶砂屑灰岩、颗粒灰岩、鲕粒灰岩、白云质灰岩等。

(4)其他碳酸盐岩

除了上述三种在武汉市都市发展区分布的主要三种碳酸盐岩外,在研究区内尚有石炭系大埔组(C2d)、二叠系船山组(P1c)、茅口组(P2m)、三叠系嘉陵江组(T1-2j)四套地层中存在碳酸盐岩。由于这四套地层在研究区内分布较少,且一般厚度不大,在钻孔中难以区分,因此在本项目中不对其进行讨论研究。另外值得注意的是,白垩—第三系的公安寨组中,以灰岩、白云岩砾石为主的钙质胶结的砾岩,局部也可能发生岩溶。

2.2 碳酸盐岩分布

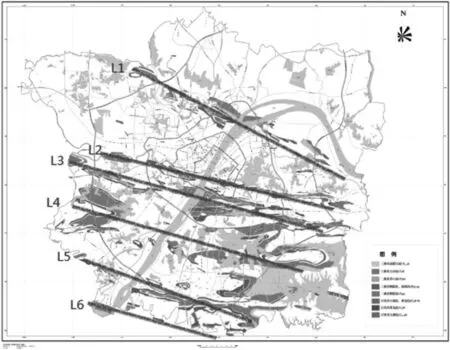

前人关于武汉市碳酸盐岩的分布范围,被广泛接受的划分方法主要为三分法和六分法[10]。本研究在综合武汉城市地质调查取得的基岩地质成果基础上,利用近万个揭露碳酸盐岩的钻孔资料,将武汉市都市发展区碳酸盐岩的分布划分为6个条带,即:北部(天兴洲)条带(L1)、中部(大桥)条带(L2)、南部(白沙洲)条带(L3)、沌口条带(L4)、军山条带(L5)、汉南条带(L6),如图1所示。

图1 武汉市都市发展区碳酸盐岩分布图

3 岩溶发育特征

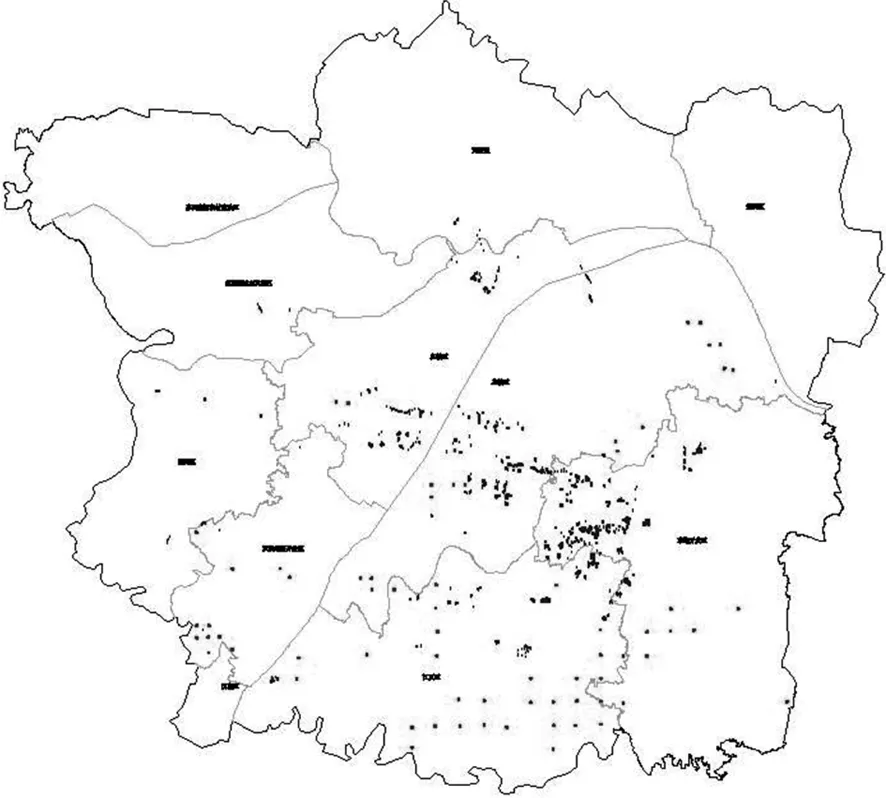

为了解释武汉地区岩溶发育规律与特征,对收集到的 6 300个进入碳酸盐岩 5 m以上的钻孔进行统计分析,其中揭露三叠系大冶组(T1d)的钻孔 3 254个、二叠系栖霞组(P2q)钻孔 2 206个、石炭系黄龙组(C2h)钻孔840个。利用钻孔分布如图2所示。

图2 利用钻孔分布图

3.1 岩溶发育程度

岩溶发育程度是指碳酸盐岩遭受岩溶作用的程度,用一定范围内碳酸盐岩溶蚀体积与碳酸盐岩总体积的百分比来表示。在工程实践中,碳酸盐岩溶蚀体积一般很难确定,通常用钻孔遇洞率和线岩溶率描述岩溶发育程度[10]。

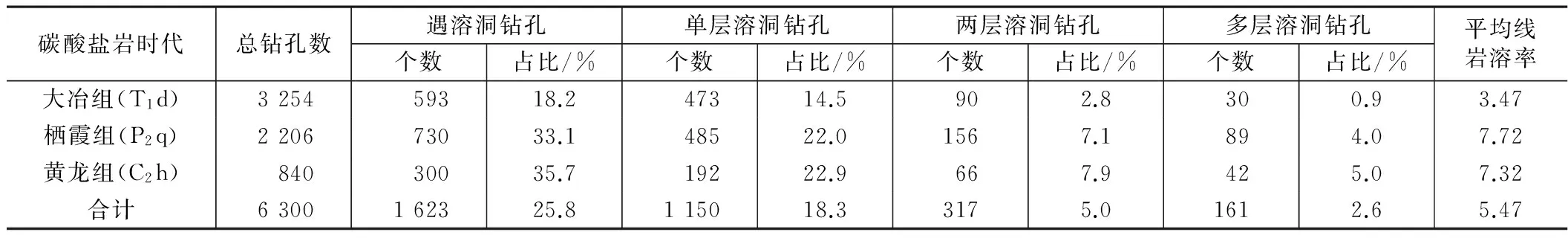

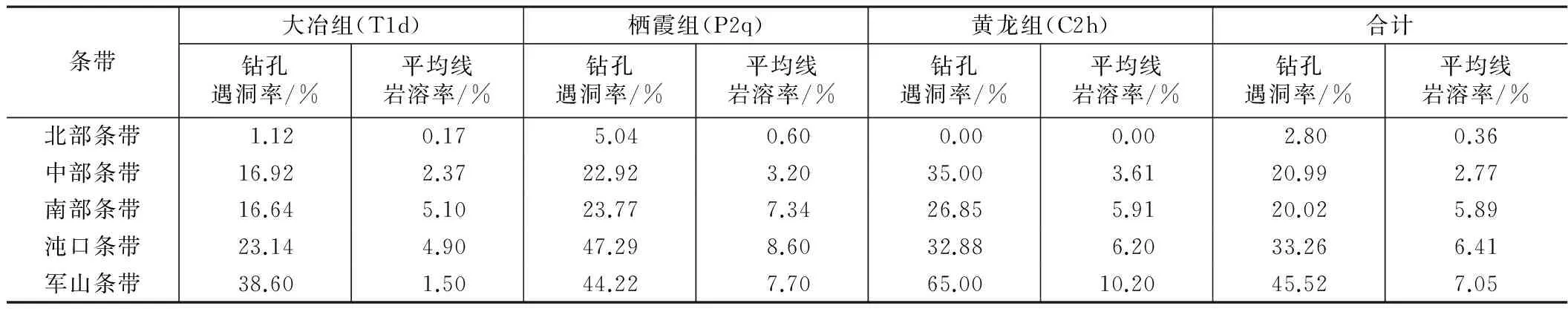

通过对6 300个钻孔遇洞率和平均线岩溶率进行统计分析,结果如表1所示。

武汉市不同时代碳酸盐岩钻孔遇洞率统计表 表1

从表1中可以看出武汉市不同时代的碳酸盐岩中钻孔遇洞率由大到小依次为:黄龙组>栖霞组>大冶组,钻孔平均线岩溶率的大小关系为:栖霞组>黄龙组>大冶组,且大冶组中平均线岩溶率远小于另外两种。

3.2 溶洞规模

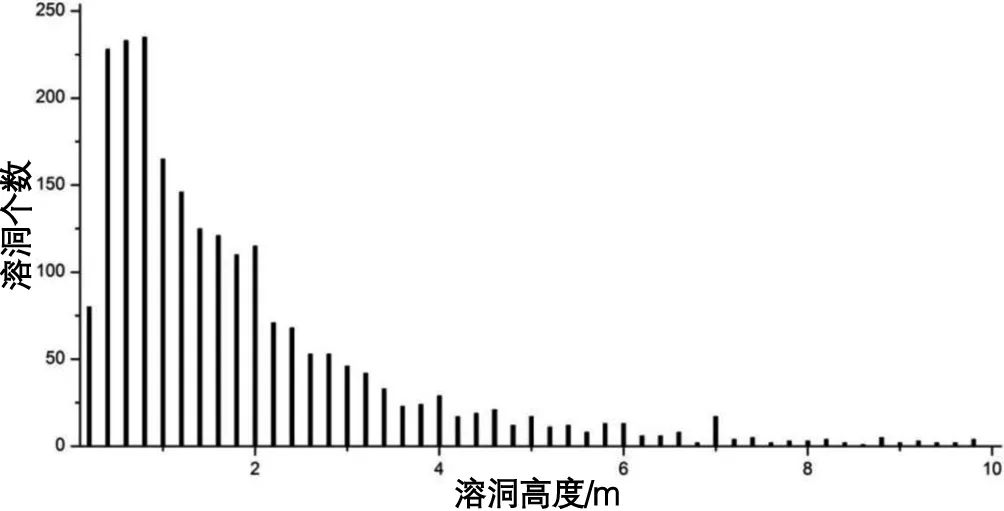

所利用的6 300个揭露碳酸盐岩的钻孔中,共揭露各种规模的溶洞 2 333个,平均洞高 2.52 m,如图3所示。

图3 溶洞规模统计图

通过溶洞规模统计结果显示:大部分溶洞为洞高在 2 m以内的小型溶洞,达到 1 557个,占到总数的66.74%,洞高大于 6 m的溶洞个数仅为172个,占总数的7.37%,说明在武汉地区的碳酸盐岩中溶洞发育规模的特征为以小型溶洞为主,大型溶洞较为少见,这一点对于工程建设是有利的。

3.3 溶洞充填特征

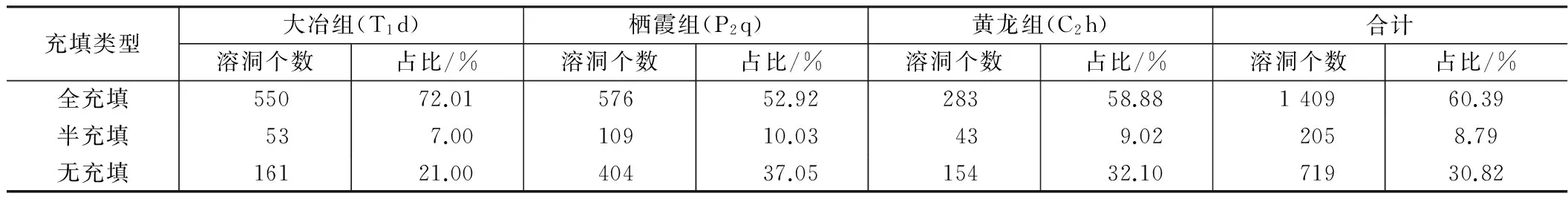

根据充填物的多少将溶洞充填类型分为全充填、半充填和无充填,对所有溶洞充填类型的统计结果如表2所示。

溶洞充填类型统计表 表2

结合钻孔所揭露的溶洞充填物和碳酸盐岩的上覆地层情况可以看出,溶洞充填物的类型与上覆地层基本为一致的,这说明溶洞充填物主要来源于上覆地层。

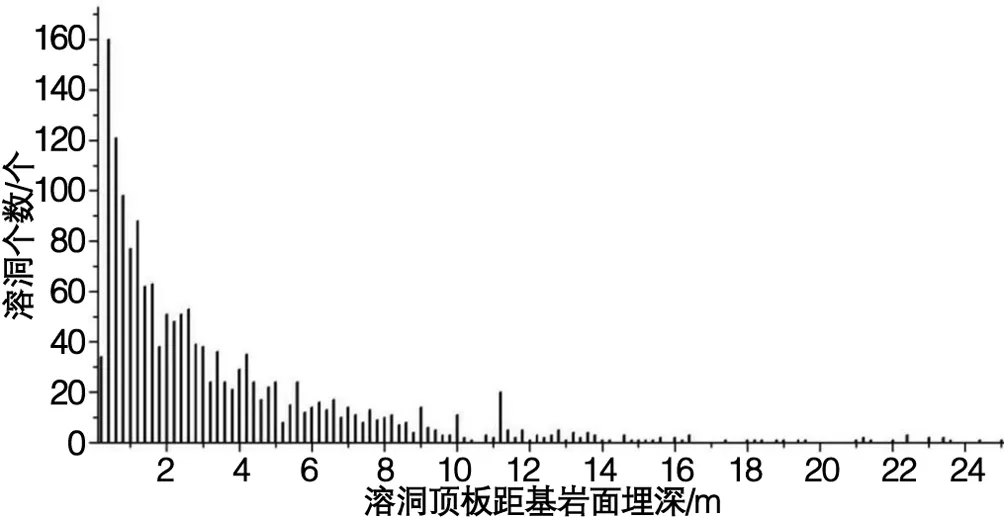

3.4 溶洞顶板垂向分布特征

溶洞的垂向分布特征包括两个方面的内容:一个是溶洞顶板标高的分布特征;另一个是溶洞顶板距灰岩顶板埋深的分布特征。由于武汉地区不同时代碳酸盐岩的顶板标高变化范围太大,根据本次所统计的所有钻孔中灰岩顶板的标高范围为 -71.85 m~68.48 m,如果以溶洞顶板标高来分析其垂向分布特征,可能会导致一些错误的判断。因此,在本文中选用溶洞顶板距基岩面的埋深作为分析溶洞垂向分布特征的指标。统计结果如图4所示。

图4 溶洞顶板距离基岩面埋深统计图

溶洞顶板在基岩面以下1 m以内的溶洞有636个,占总溶洞数的27.45%,在基岩面以下 2.5 m以内溶洞有 1 221个,占总数的52.7%,在基岩面以下埋深 10 m以上的溶洞仅有223个,占总数的9.62%。说明在武汉地区碳酸盐岩中所发育的溶洞大部分为浅层溶洞,尤其在基岩面以下 2.5 m范围内的居多。

三种不同时代的碳酸盐岩中发育的溶洞均呈现浅层溶洞数量远大于深层溶洞数量的特点,不过在栖霞组中所发育的深层溶洞数量则明显偏多,达到146个。因此,在揭露地层为栖霞组灰岩的地区进行工程建设时,应适当增加勘察深度,注意有深层溶洞发育影响工程建设。

4 平面和垂向岩溶发育变化规律

4.1 岩溶发育的垂向变化规律及岩溶活动强弱分区

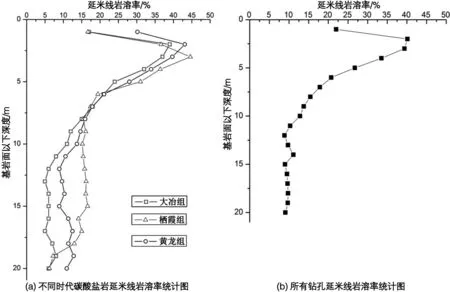

通过对岩溶发育特征的分析发现,武汉地区碳酸盐岩中溶洞发育的规律为以浅层、小型溶洞为主。为了进一步揭示武汉地区岩溶发育在垂向上的变化规律,划定垂向上岩溶活动强弱分区,提出延米线岩溶率的概念,即基岩面以下每延米碳酸盐岩中溶洞进尺所占的百分比,并对利用钻孔自基岩面以下延米线岩溶率进行统计分析,结果如图5所示。

通过分析发现,在武汉地区不同时代时代碳酸盐岩中延米线岩溶率随灰岩埋深变化均呈现较强的规律性,经统计发现的规律如下:

(1)在三种不同时代的碳酸盐岩中自灰岩面往下,延米线岩溶率首先逐渐增大,在 1 m~3 m处达到最大,大冶组、栖霞组、黄龙组的最大延米线岩溶率分别为39.00%、44.60%、43.08%;

(2)在延米线岩溶率达到最大值后,随着深度的增大,延米线岩溶率逐渐减小,在埋深 10 m~20 m的范围内,三种不同时代碳酸盐岩的延米线岩溶率变化曲线均呈现一段较为平稳、变化不大的曲线,大冶组基本稳定在5%左右,栖霞组稳定在16%左右,黄龙组稳定在9%左右;

综合武汉地区所有揭露溶洞钻孔中延米线岩溶率随埋深的变化情况,如图5(b)所示,可以看出:在距离灰岩顶板埋深 1 m~4 m的深度范围是岩溶活动强烈区,在该深度范围内灰岩延米线岩溶率基本都在30%以上,然后灰岩延米线岩溶率随着埋深的增大而减小,在深度 10 m~20 m的深度内,灰岩延米线岩溶率基本稳定在9.5%左右,说明在该深度内岩溶活动性较弱。

图5 延米线岩溶率统计图

4.2 岩溶发育的平面变化规律

为了探究平面上不同区域的岩溶发育变化规律,对分布在五条不同碳酸盐岩条带(由于所收集到的汉南条带上的钻孔数量太少,因此本文中至讨论另外五条条带)的钻孔进行统计分析,以图揭示武汉地区岩溶发育在平面上的变化特征。

(1)不同条带岩溶发育程度分析

对五条碳酸盐岩条带上不同时代的灰岩钻孔的钻孔遇洞率和线岩溶率进行统计分析,结果如表3所示。五条碳酸盐岩条带的钻孔遇洞率和线岩溶率统计结果显示,北部条带最小,军山条带最大,且钻孔遇洞率和平均线岩溶率呈现由北向南逐渐增大的特点。

不同条带上碳酸盐岩岩溶发育程度统计表 表3

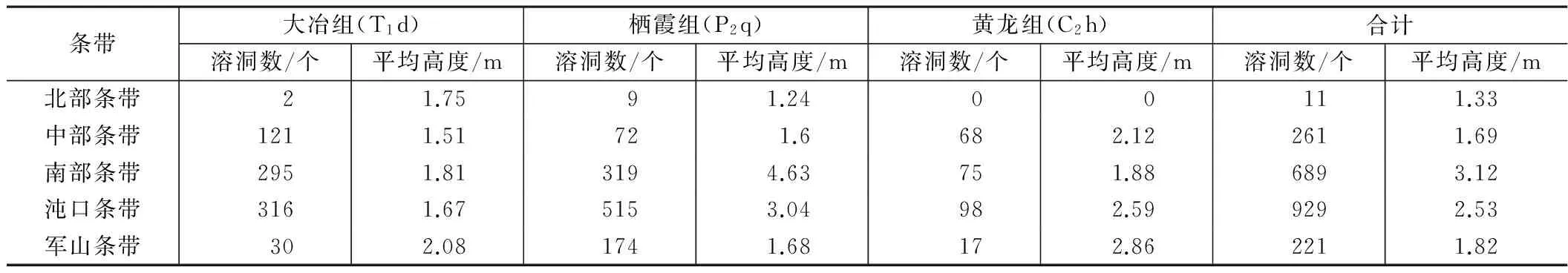

(2)不同条带溶洞规模分析

通过对钻孔遇洞率和平均线岩溶率的统计可以看出在不同条带上岩溶发育程度的变化规律,但是在分析钻孔遇洞率和平均线岩溶率之间的关系之后可以看出两者之间的大小关系并不完全对应,因此进一步对各条带上发育的溶洞规模进行统计分析,结果如表4所示。统计发现南部条带上所发育的溶洞平均洞高最大,达到 3.12 m,北部条带最小,仅 1.33 m,也从一定程度解释了岩溶地面塌陷多发在南部条带的原因。

不同碳酸盐岩条带上所发育溶洞规模统计 表4

5 岩溶发育的影响因素浅析

前人研究认为影响岩溶发育的因素主要包括:碳酸盐岩的化学成分、地下水活动、区域构造等因素,下面将结合相关的基础资料,力图从碳酸盐岩成分、地貌单元、区域构造、不同区域四个方面探讨武汉市岩溶发育的影响因素。

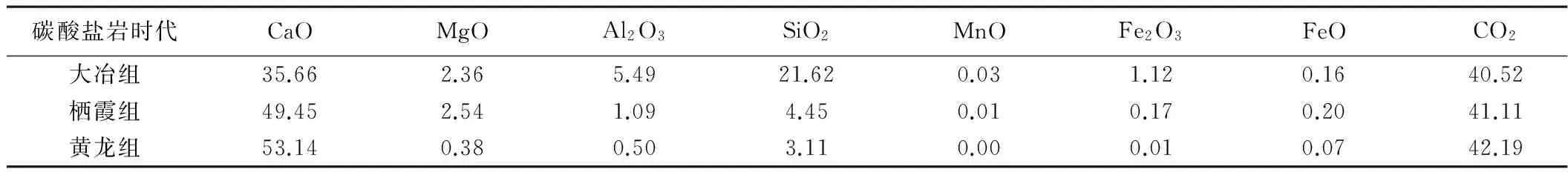

5.1 岩性对岩溶发育的影响分析

根据不同时代碳酸盐岩中钻孔遇洞率和平均线岩溶率的统计分析中得知,武汉地区三种主要碳酸盐岩中岩溶发育程度的大小关系为:大冶组岩溶发育程度最低,其次为栖霞组,黄龙组岩溶发育程度最高。

结合城市地质调查项目以及所收集到的武汉地区碳酸盐岩的相关测试数据,三种不同时代碳酸盐岩中CaO的含量大小关系为:黄龙组>栖霞组>大冶组。且影响碳酸盐岩类岩石溶解度的关键指标CaO/MgO的大小关系为黄龙组>栖霞组>大冶组。如表5所示。因此,认为不同时代碳酸盐岩中岩溶发育程度不同的主要原因为岩石中的CaO含量和CaO/MgO比值的大小所决定的。

武汉地区碳酸盐岩化学成分分析统计表 表5

5.2 不同地貌单元对岩溶发育的影响分析

根据武汉城市地质调查所编制的武汉市都市发展区地貌分区图中对武汉地貌单元的划分,武汉市主要的地貌类型包括:冲湖积平原区(一级阶地),冲积堆积平原区(二级阶地),剥蚀堆积平原区和剥蚀丘陵区,在这四种地貌类型中所占比例最大的为冲湖积平原区和剥蚀堆积平原区。利用钻孔中位于冲湖积平原区的钻孔460个,位于剥蚀堆积平原区的钻孔 5 840个。在本节中将结合钻孔数据针对这两种不同的地貌类型,探讨不同地貌单元对岩溶发育的影响。不同地貌单元下钻孔统计结果如表6所示。

不同地貌单元下碳酸盐岩中岩溶发育程度统计表 表6

根据表6中对于不同地貌单元下碳酸盐岩中岩溶发育程度的统计显示:在一级阶地下碳酸盐岩中岩溶发育程度较弱,总的钻孔遇洞率仅10.65%,远低于剥蚀堆积平原区碳酸盐岩中的钻孔遇洞率。研究初步认为,在冲湖积平原区碳酸盐岩中岩溶发育程度相比整个区域较弱。

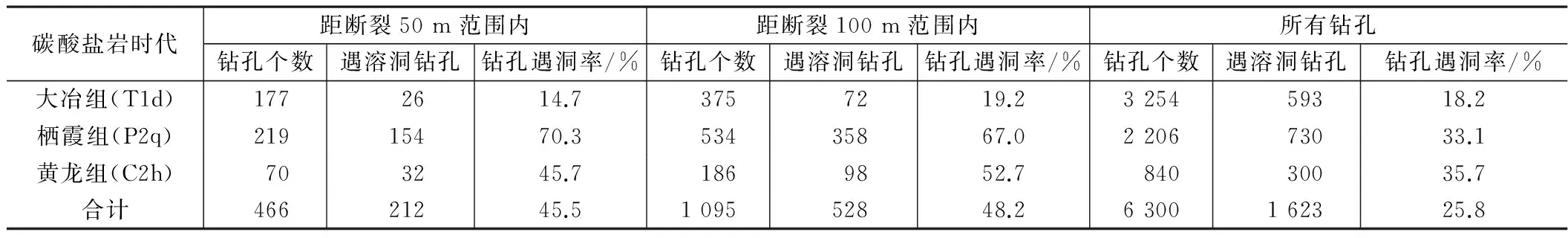

5.3 断裂构造对岩溶发育的影响分析

前人研究一般认为断裂通过区域,尤其是多条断裂交错的区域易于地下水的汇集,是岩溶发育的有利部位[10]。为了研究构造作用对岩溶发育的影响,本文对断裂带周边的钻孔进行了对不分析,结果如表7所示。根据所统计的在距离断裂在 50 m和 100 m范围内的钻孔数据,钻孔遇洞率相比较于整个区域来说均有明显的增大,说明在断裂通过部位岩溶发育程度尤为强烈,且大冶组所受影响最小,栖霞组所受影响最大,可能与断裂形成年代有关。

断裂对岩溶发育程度影响规律统计表 表7

6 结 论

本文依托大量工程钻孔资料,系统分析了武汉地区岩溶发育特征,总结了平面和垂向的岩溶发育变化规律,主要得到以下结论:

(1)武汉市都市发展区范围内呈东西向的条带状分布有六条碳酸盐岩条带,主要的碳酸盐岩时代为大冶组、栖霞组和黄龙组,且黄龙组的岩溶发育程度最高。

(2)武汉地区有的岩溶发育主要以浅层、小型、全充填的溶洞居多。

(3)岩溶发育程度在平面上的变化规律为:由北向南逐渐增强,在垂向上的变化规律为:在基岩面以下 1 m~4 m的范围内为岩溶强烈活动区,在距基岩面埋深 10 m~20 m岩溶活动相对较弱。

[1] 范士凯. 武汉(湖北)地区岩溶地面塌陷[J]. 资源与环境工程,2006,20(S):608~616.

[2] 罗小杰. 武汉地区浅层岩溶垂向发育特征及其工程意义[J]. 工程地质学报,2014,22(1):137~143.

[3] 吴永华,谢春波,朱洵. 陆家街地区岩溶塌陷形成机制及预测评价[J]. 中国地质灾害与防治学报,1994(5):118~123.

[4] 贾淑霞,马霄汉. 武汉市区岩溶地面塌陷成因机理与预测研究[J]. 中国地质灾害与防治学报,1994(50:103~108.

[5] 郑先昌,卫中营. 武汉市岩溶地面塌陷诱发因素分析[J]. 城市勘测,2004(1):15~19.

[6] 杨真三. 武汉地区岩溶对工程建设的影响[J]. 土工基础,1990(4):15~17.

[7] 李智毅,叶俊林. 武汉市陆家街地面塌陷的形成机制[J]. 地球科学-中国地质大学学报,1989 (14):207~211.

[8] 官善友,庞设典,龙治国. 论武汉市环境工程地质问题[J]. 工程地质学报,2007(15):186~190.

[9] 官善友,朱锐,高振宇. 地质条件对武汉市地下空间开发的影响及分区评价[J]. 工程勘察,2008(9):6~10.

[10] 罗小杰. 试论武汉地区构造演化与岩溶发育史[J]. 中国岩溶,2013,32(2):195~202.

The Developmental Characteristics of Karst in Wuhan Urban Development Area

Guan Shanyou1,Tao Liang2,Xie Jihai2,Xia Dongsheng2

(1.Wuhan Geotechnical Engineeringand Survering Co.,Ltd,Wuhan 430022,China;2.Wuhan Institute of Surveying and Mapping,Wuhan 430022,China)

In order to ascertain the characteristics of karst development in Wuhan area,the distribution range of carbonate rocks in Wuhan urban development area was delineated by statistical analysis of engineering drilling of large number of exposed carbonate rocks,and the characteristics of karst development were analyzed. The concept of line karst rate divides the degree of karst development in the vertical direction,and discusses the influencing factors of karst development. The results is Wuhan area from the limestone roof depth of 1m to 4m depth range is a strong karst activity area,4m to 10m is a medium karst active area,10m below is a weak karst activity area.

carbonate distribution;karst developmental characteristics;line karst rate;karst activity degree zoning

1672-8262(2017)04-157-06

P642.252

A

2017—05—20

官善友(1968—),男,正高职高级工程师,注册岩土工程师,主要从事岩土工程技术管理工作。

武汉市城建科技计划项目(201547),2016年武汉市创新人才开发基金重点资助项目。