加强审题教学 提升审题素养

2017-09-03李安宏

李安宏

(福建省宁德市蕉城区实验小学 福建 宁德 352100)

加强审题教学 提升审题素养

李安宏

(福建省宁德市蕉城区实验小学 福建 宁德 352100)

审题是解决问题的开始。万事开头难,难在对题意的理解,有的教师忽视了这个难,而忽视了审题教学,侧重于解决问题方法的指导,数量关系的分析,学生审题能力的培养得不到具体的落实,审题素养的训练无以着落,导致了因审题不清而出现的诸多错误。针对此现象,特开一副良药:提升学生的审题素养要围绕读题复述题意、理解重点字词、外部表征题意三个方面进行审题教学。

审题教学 提升素养 复述题意 重点字词 外部表征

学生的审题素养到底如何?带着这个问题,笔者从现场观课、查看学生作业的解答情况、分析试卷错解、访谈师生审题情况等四个方面分析。从分析的情况看,总的来说,时下学生的审题素养不容乐观,主要源于两个方面的原因:从学生一头来看,总有不少学生因审题不仔细,不到位,题意不清晰,造成列式错误;从教师一头来看,我们的一些教师也往往侧重于解题方法的指导,数量关系的分析,而对培养学生的审题习惯与能力却不太重视,造成了学生见题不是先认真仔细审题,而是急于列式解答,比如,要求先画图,再解答的,没有画图,就直接解答;要求列方程解的,没有列方程等。因此,破解解决问题难教难学的突破口,应是加强学生审题能力的培养,有的放矢地对学生进行审题方面的基本功训练,让审题素养得以训练、内化,这应成为解决问题教学的重要环节。

一、加强从读到复述,整体上理解题意

读题是审清题意的第一步。教师要科学地指导学生读题,培养学生养成良好的读题习惯,为审题和解题奠定良好的基础。

读题的形式有:教师范读、学生试读、集体齐读、个别点读、自我默读等。范读和试读主要运用于低年级,中、高年级则宜加强个别点读和自我默读的训练,尤以自我默读方式为主。因为读题始终是学生自己的事,别人是替代不了的。自我默读,全员参与,现场安静,静中生慧,利于学生独立思考,是读题的高级形式,是每一个学生都必须掌握的。

读题的要求:读得准,即不漏字、不添字、不破句;读得好,即有表情,关键词句处能加重语气;读得懂,即知道情节和数量关系。比如,训练学生读下面两题:

1、某学校食堂有大米60千克,用去了1/4,还剩下多少千克?

2、某学校食堂有大米60千克,用去了1/4千克,还剩下多少千克?

先让学生自读,再点名读,要求做到:准,读清每一个条件和问题;好,读出关键条件的区别,用去了1/4与用去了1/4千克,并加重语气读;懂,知道两题讲的是食堂大米的使用情况的事件,数量关系是总数-用去的=剩下的。

这两题,两字之差,题意两样,解法和结果也不相同,稍不认真读题,就容易列式错误。只有经常性地引导学生认真读题,复述题意,才能有效避免1/4与1/4千克相混淆的现象。

复述,是读题的延伸,是对学生读题效果的检验和题意理解程度的反馈。教学时,教师可选择上、中、下的学生分别复述,要求他们不看题目,用自己的语言,向讲故事一样,把题目的意思、情节复述一遍,把题中的条件和问题表达清楚。刚开始时,教师可设计问题串,引导学生逐一复述。

比如,以这道题为例:学校体育室买来980元的活动器材,其中买了8个足球,每个40元,剩下的钱买了11副乒乓球拍,每副乒乓球拍多少元?

师:题中讲了一件什么事?

师:买了什么活动器材?

师:一共用去多少元钱?

师:买了几个足球?每个多少元?

师:剩下的钱买几副乒乓球拍?

师:问题是求什么?

教师引导学生按问题部分复述后,再要求学生连起来完整地复述。复述前,教师要唤起学生的想象,闭上眼睛,想象题目里说的是什么?复述时,向讲故事一样,把题中的情节说清,尤其是关键词句重点复述。

从认真读题到复述题意,看似费了一些时间,但磨刀不误砍柴工,学生复述题意的训练,是培养学生认真审题的重要载体,一旦学生养成了良好的审题习惯,则是终身受益,不仅提高正确列式解题的概率,而且从中培养学生的数学语言表达能力、记忆力、理解力,是功不可没的一件大事。

二、加强从读到重点字词,细节处理解题意

解决问题以其精炼的文字叙述,并用数学名词术语表述其数量之间的关系,不少题中还经常出现专业性和常识性的概念。这些字、词、术语、概念,对题意的理解和解法的确定具有决定性的作用,是审题的重点和关键内容,教学时应侧重加以训练。

1、加强对题中表示数量关系的名词术语的训练

(1)红花8朵,黄花6朵,红花和黄花一共有多少朵?

(2)红花8朵,用去了3朵,还剩下多少朵?

(3)红花8朵,比黄花多2朵,黄花多少朵?

以上3题中的一共、剩下、比……多等名词术语,由于本身是表示求总数或差,加之学生受“求一共用加法,求剩余用减法”模式的影响,因而一些学生形成了一种见“共”见“多”就加;见“剩”见“少”就减的思维定势。其实,它们在不同的题目中所表示的意思是不同的。在指导审题时,既要讲清楚这类术语的本义,又要讲清楚在具体题目中的不同含义。可以将方法相同,含义也相同和方法不同,含义也不同的题型分别归类列举,让学生在审题训练中观察、比较、判断,并从中得到启迪。

如,对“一共”术语的对比性训练:

(1)甲有故事书9本,乙有12本,丙有5本,三人一共有多少本?

(2)甲、乙、丙三人有故事书26本,其中甲有9本,乙、丙一共有多少本?

(3)90个鸡蛋,每10个装一盒,一共可以装多少盒?

这三道题问题都是求“一共”,一题用加法,一题用减法,一题用除法。这样的对比训练,重视关键术语的教学,能改变学生对“一共”的理解,克服思维定势的消极影响,能提高学生对题意的理解水平。

2、加强对题中表示专业性词语的理解训练。

解决问题的题材大多数来源于实际生活,对反映工农业生产等方面的专业性词语:原计划、实际生产、工作效率、工作时间等;以及行程问题中特有的相对、相向、相背、相距、相遇、平均速度等专门词语。教学时要结合具体的例子进行解释、演示,让学生彻底理解其意义,扫清理解上的障碍。

3、加强对题中表明对象、范围、时间、路程、顺序等代词、副词、助词的理解训练。

如,小东买了3本故事书,用去15元,再买这样的故事书12本,还要用去多少元钱?

这道题中,出现了副词“再”、“还”和代词“这”,这三个词是学生理解题意的障碍,结合审题的过程,要引导学生逐一理解它们的含义。

4、加强对题中隐含条件的理解训练。

有的解决问题条件比较隐蔽,隐含在题设中,往往被学生忽视了,导致解题出错。如,笑笑3个星期看书210页,平均每天看书多少页?题中的星期就是个隐含条件,有的学生忽视了,直接列式210÷3=70(页),导致了错误。对隐含条件的训练,在引导学生审题的过程中,可以通过错例分析,让学生体会到它的作用,引起学生的注意。

三、加强从读到画,外部表征理解题意

审题,除了口头读,复述题意,理解关键词外,面对稍复杂的问题,还可以借助外部表征:画示意图、列表等辅助手段理解题意。指导学生依据解决问题的条件和问题,画出示意图或列表整理条件和问题,通过直观的外显途径,观察分析数量关系,理解题意,诱发解题思路。

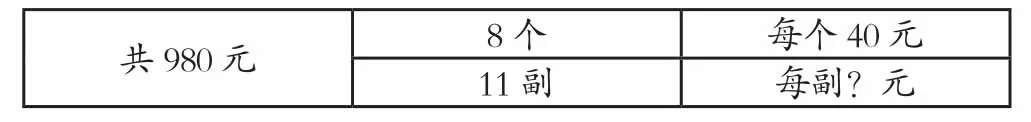

教学:学校体育室买来980元的活动器材,其中买了8个足球,每个40元,剩下的钱买了11副乒乓球拍,每副乒乓球拍多少元?可以通过列表帮助学生理解题意。

共980元 8个 每个40元11副 每副?元

从表中清楚地看出980元钱,用于买两样器材,分成两部分,一部分是买8个,每个40元,剩余部分是买11副,求每副多少元?

总之,审题是解题的开始,良好的开始,孕育着成功的一半。因此,加强审题教学势在必行,认真读题、复述题意、理解关键词句、外部表征题意。打一年级开始,就坚持这样的审题教学,学生不断积累审题经验,功到自然成,相信学生的审题素养一定得以落地、开花、结果。

G622

A

2095-3089(2017)27-0175-02