某大学放射性实验室退役终态监测分析与评价

2017-09-03朱小铰四川省辐射环境管理监测中心站四川成都611130

朱小铰(四川省辐射环境管理监测中心站四川成都611130)

某大学放射性实验室退役终态监测分析与评价

朱小铰

(四川省辐射环境管理监测中心站四川成都611130)

本文通过对某大学放射性实验室退役终态监测的分析评价,总结出在以后的核技术利用项目退役监测中应注意的一些问题。

放射性;退役;监测

1 引言

近年来,随着核技术利用项目的不断发展,核技术利用工作场所的退役问题也日益显现。环保部明文规定[1],使用Ⅰ~Ⅲ类放射源、生产放射性同位素以及按照相关标准[2]确定的甲级、乙级非密封放射性物质工作场所;终结运行后产生放射性污染的射线装置,应依法退役,并开展终态监测,因此终态监测是实施退役过程中必不可少的重要环节。

本文主要就某大学放射性实验室的退役终态监测和评价分析,讨论在核技术利用项目退役终态监测过程中的污染源项调查、监测点位布设、废物去向和评价标准等问题,希望能给从事退役监测的技术人员提供技术参考,共同提高。

2 污染源项调查

该大学放射性实验室始建于六十年代,主要包含一个教学用放射性实验室和一个用于存放放射源和放射性废物的源库。放射性实验室原使用59Fe、60Co、65Zn、90Sr、238U、144Ce、137Cs等7种放射性同位素。源库原存储放射源106枚,分别为13枚90Sr、9枚241Am、10枚90Sr—90Y、10枚239Pu、29枚60Co、2枚Ra-Be、16枚137Cs、2枚14C、5枚204Tl、4枚147Pm、6枚226Ra,除1枚Ra-Be中子源属于Ⅳ类放射源外,其余均属于Ⅴ类或豁免源。该放射性实验室2008年停止使用,2010年将源库内的106枚放射源及12吨放射性废物进行安全处置,2014年9月开始去污。

根据退役环评文件,退役场址γ辐射剂量率为0.0956~1.11μSv/h,场址地面和墙面的α表面污染水平为0.01~1.07Bq/cm2、β表面污染水平为0.07~0.38Bq/ cm2,场址土壤中除核素137Cs(0.13Bq/g)高于环境水平外,其余核素都处于环境水平。

3 退役目标

本场址退役后用于教学实验楼建设,根据国家有关规定[3][4]实行以下控制标准。

表1 放射性核素控制限值(Bq/g)

4 监测点位的布设

按照退役场址污染源项调查结果,结合场址平面布置,以及辐射监测规范[5],场址地面按照1m×1m(长编号A到J,宽编号为1到8)的网格进行γ辐射剂量率监测;场址均分为4个网格,源坑分为2个网格进行土壤取样;建渣均分为左、中、右3个网格进行取样分析。

5 监测结果

表2 退役场址γ辐射剂量率监测结果(nSv/h)

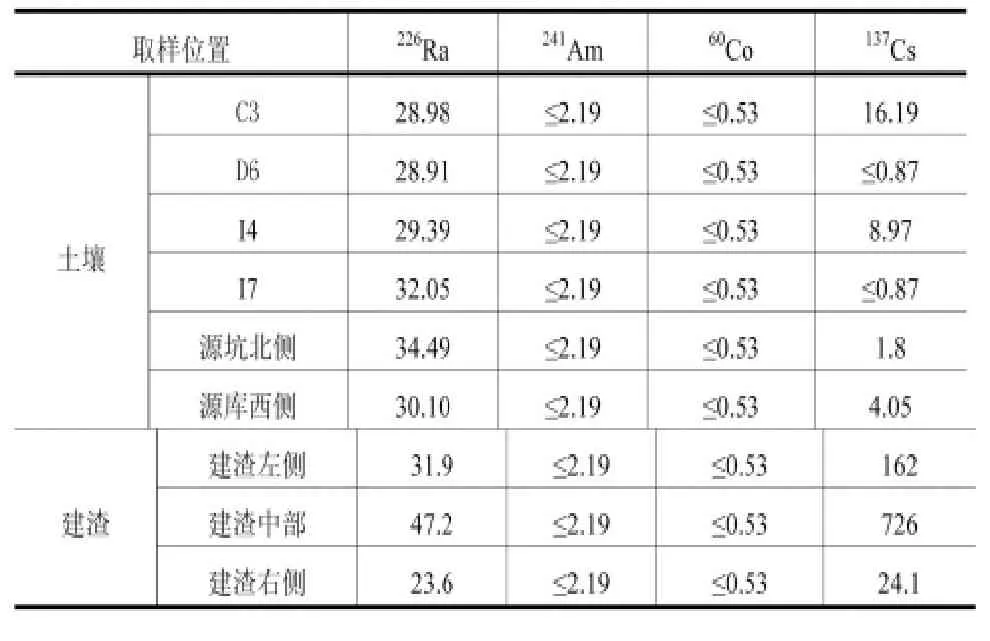

表3 固体样中放射性核素监测结果(Bq/kg)

6 监测结果分析

场址γ辐射剂量率未发现异常点,属于成都市室外天然本底水平[6]。场址土壤中放射性核素均属于成都市土壤中天然放射性核素含量水平[6],且均满足限值要求。建渣中放射性核素亦均满足限值要求,可按规定处置。

7 结论

该退役厂址现有状态符合环评文件及国家相关要求,达到无限制开放条件。通过本次退役场址终态监测,并结合相关参考文献[7],总结出在以后的核技术利用项目退役终态监测中应注意以下几点:

(1)污染源项调查一定要清楚、全面。点位布设要合理,既要覆盖退役场址全区域,也要对重点区域加密布点。

(2)监测过程中如发现剂量热点,应通知退役单位及时对污染区域进行再次去污处理,直至达标。

(3)应对产生的放射性废物和非放射性废物一并统计,包括来源、产生量、运输方式和处置方式等。

(4)根据场址退役后的使用目的,确定退役目标以及相适应的评价标准。

[1]国家环保总局18号令,《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》2011年4月18日;

[2]GB 18871-2002,电离辐射防护与辐射源安全基本标准;

[3]HJ 53-2000,拟开放场址土壤中剩余放射性可接受水平规定;

[4]GBZ167-2005,放射性污染的物料解控和场址开放的基本要求;

[5]HJ/T 61-2001,辐射环境监测技术规范;

[6]国家环境保护局,中国环境天然放射性水平调查,1995年;

[7]宋培峰,许忠杨,周晓剑,彭建亮,周启甫.核技术利用项目退役环境影响评价若干问题的讨论.中国辐射卫生,2013,2。