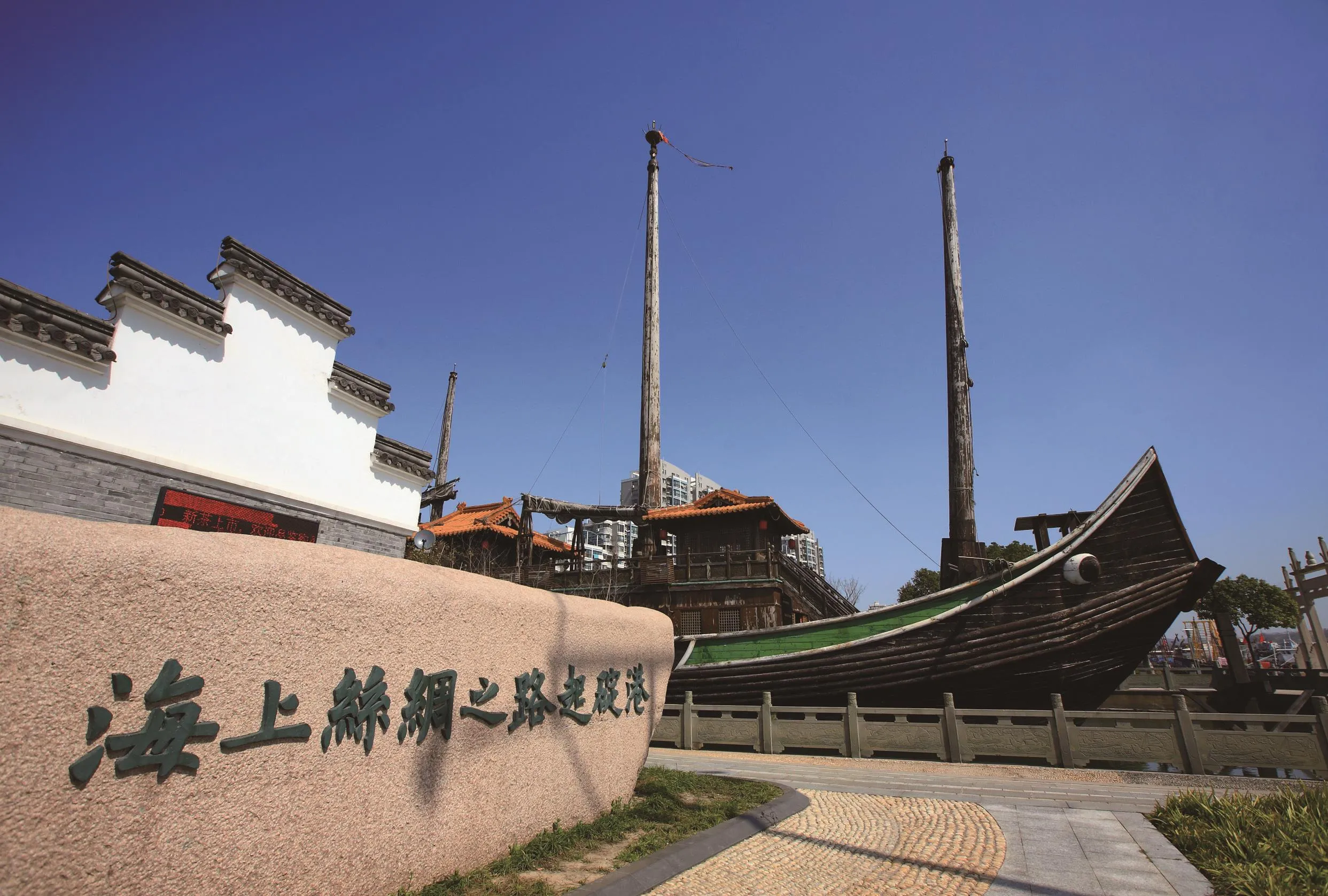

盛世重光:21世纪海上丝绸之路

2017-09-03孙勇才孔铎

文|孙勇才 孔铎

大海是一条无比巨大的天然屏障,守护着沿海较为富庶的地区和城市。随着航海技术的进步特别是航海者的冒险开拓,大海反而成为一条自由的贸易通道。中国海上丝绸之路的形成,一方面促进了经贸发展和民生富庶,另一方面也给国家统治带来了诸多不利因素,比如商品经济对小农经济的冲击、国家安全问题,等等。开海、贸易,抑或禁海、安全,逐渐成为一个问题。禁海令在我国宋代已有之,元代、明代、清代亦有海禁,因近代之于清代海禁影响最大,故此“海禁”一词多意为“清代海禁”。

被遮蔽的文化符号

据《宋史》记载,宋太宗于太平兴国初年(976年)规定私自与海外诸国贸易者,满一百钱以上判罪论处,十五贯以上就在脸上刺字发配流放到海岛;雍熙二年(985年)九月,实行海禁政策,“禁海贾”。其后,海禁政策松弛,但仁宗、神宗时期仍明文规定:“客旅于海路商贩者,不得往高丽、新罗及登、莱州界。”(《庆历编敕》)南宋初期,宋高宗出于国家安全考虑,“禁闽、广、淮、浙海舶商贩山东,虑为金人乡导”。宋孝宗起,开始调动军事力量打击海盗。宋理宗于端平元年(1234年)六月,“禁毁铜钱作器用并贸易下海”。

元代共出现四次海禁。第一次海禁起于至元二十九年(1292年)八月,世祖“以征爪哇,暂禁两浙、广东、福建商贾航海者”,至元三十一年(1294年),成宗“诏有司勿拘海舶,听其自便”。第二次海禁于大德七年(1303年)以“禁商下海”取消市舶机构开始,到武宗至大元年(1308年)“复立泉府院,整治市舶司事”。第三次海禁自武宗至大四年(1311年)取消市舶提举司开始,仁宗延枯元年(1314年)七月“诏开下番市舶之禁”复立市舶提举司。第四次海禁从元延佑七年(1320年)四月以英宗“罢市舶司,禁贾人下番”开始,英宗至治二年(1322年)三月“复置市舶提举司于泉州、庆元、广东、三路”。元代海禁,不是禁止海外贸易,而是禁止民间海外贸易、维护官方海外贸易。

元末明初,日本封建诸侯割据、互相攻伐。在战争中失败了的封建主,就组织武士、商人、浪人(即倭寇)到中国沿海地区进行武装走私和抢掠骚扰。明太祖于洪武四年(1371年)诏令“濒海民不得私自出海”,拉开了海禁序幕。海禁禁的是充满活力的民间海外贸易,仍保留官方的朝贡贸易。永乐年间海禁松弛,而后随着倭寇之患,海禁政策愈加严格。在倭寇问题解决以后,隆庆元年(1567年),宣布解除海禁,允许民间赴海外通商,史称“隆庆开关”。据统计,从1567年到1644年这段时间,海外流入大明国的白银总数大约为3亿3千万两,相当于当时全世界生产的白银总量的三分之一,这为大明国积累了巨大的财富。

清代为办铜需要,最初并不禁海,后来为了防止沿海民众通过海上活动接济反清抗清势力,才实行海禁。顺治十二年(1655年)六月,下令沿海省份“无许片帆入海,违者立置重典”。康熙二十二年(1684年)台湾告平,清廷方开海禁,先后设立闽、粤、江、浙四海关,管理对外贸易事务。面对日益严重的海寇活动和西方势力在东亚海域的潜在威胁,康熙五十六年(1717年)正式实行禁海。乾隆年间(1757年),撤销宁波、泉州、松江三个海关的对外贸易,只留下广州海关允许西方人贸易。由于长时间的闭关锁国,中国人逐渐疏远了海洋,中国的海上丝绸之路,就这样成了一个被遮蔽了的文化符号。

重建文化认同

1979年7月,国家根据广东、福建两省靠近港澳,侨胞众多,资源丰富,便于吸引外资等有利条件,对两省的对外经济活动实行特殊政策和灵活措施。1980年5月,确定在深圳、珠海、汕头、厦门试办经济特区,迈出了中国对外开放的第一步。1984年5月,全部开放中国沿海港口城市,从北到南包括大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江和北海共14个大中港口城市。1985年2月,将长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角区划为沿海经济开放区。1988年初,辽东半岛和山东半岛全部对外开放,形成环渤海开放区;同年4月,建立海南经济特区。1990年4月,开发开放上海浦东。1992年6月起,沿江及内陆和沿边城市开放。2013年9月29日,中国(上海)自由贸易试验区成立。中国对外开放不断进入新阶段,其中海上丝绸之路城市廊道发挥着开创和引领作用。

随着当代中国的和平崛起,丝绸之路已经发展成为“重建文化认同,连接古今中外”的新文化符号。2013年9月7日上午,中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学作重要演讲,提出共同建设“丝绸之路经济带”。丝绸之路经济带大致在古陆上丝绸之路范围之上,是中国与西亚各国之间形成的一个经济合作区域。同年10月,习近平在出访东南亚国家期间,提出共建“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议。东南亚地区自古就是海上丝绸之路的重要枢纽和组成部分,21世纪海上丝绸之路重在进一步深化中国与东盟的合作。

重新认识海上丝绸之路

2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。“一带一路”贯穿亚欧非大陆,一头是活跃的东亚经济圈,一头是发达的欧洲经济圈,中间广大腹地国家经济发展潜力巨大。丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲;中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海;中国至东南亚、南亚、印度洋。21世纪海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过南海到印度洋,延伸至欧洲;从中国沿海港口过南海到南太平洋。

“一带一路”尤其是21世纪海上丝绸之路的提出,让中国重新认识海上丝绸之路,重新发现以海上丝绸之路为代表的充满奇情壮彩的中国海洋文化,从而进一步亲近而不是恐惧海洋,并进而创造21世纪新的海洋文化。2014年6月22日,中国与吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦联合提交的“丝绸之路:长安-天山廊道路网”项目成功入选《世界遗产名录》,成为首例跨国合作、成功申遗的项目。2016年3月24日,国家文物局正式确定泉州、广州、宁波、南京共同推进海上丝绸之路申报世界文化遗产工作;9月9日,明确泉州、广州、宁波、南京、漳州、莆田、丽水、江门8个城市共31个遗产点列入首批海上丝绸之路申遗点,阳江市“南海1号沉船及沉船点”作为关联点。古老的中国丝绸之路,终于在盛世获得重光。