南美洲某水电站坝址区左岸边坡变形机制分析

2017-09-03梁晓波付建伟

梁晓波, 付建伟

(中国电建集团 西北勘测设计研究院有限公司,陕西 西安 710065)

南美洲某水电站坝址区左岸边坡变形机制分析

梁晓波, 付建伟

(中国电建集团 西北勘测设计研究院有限公司,陕西 西安 710065)

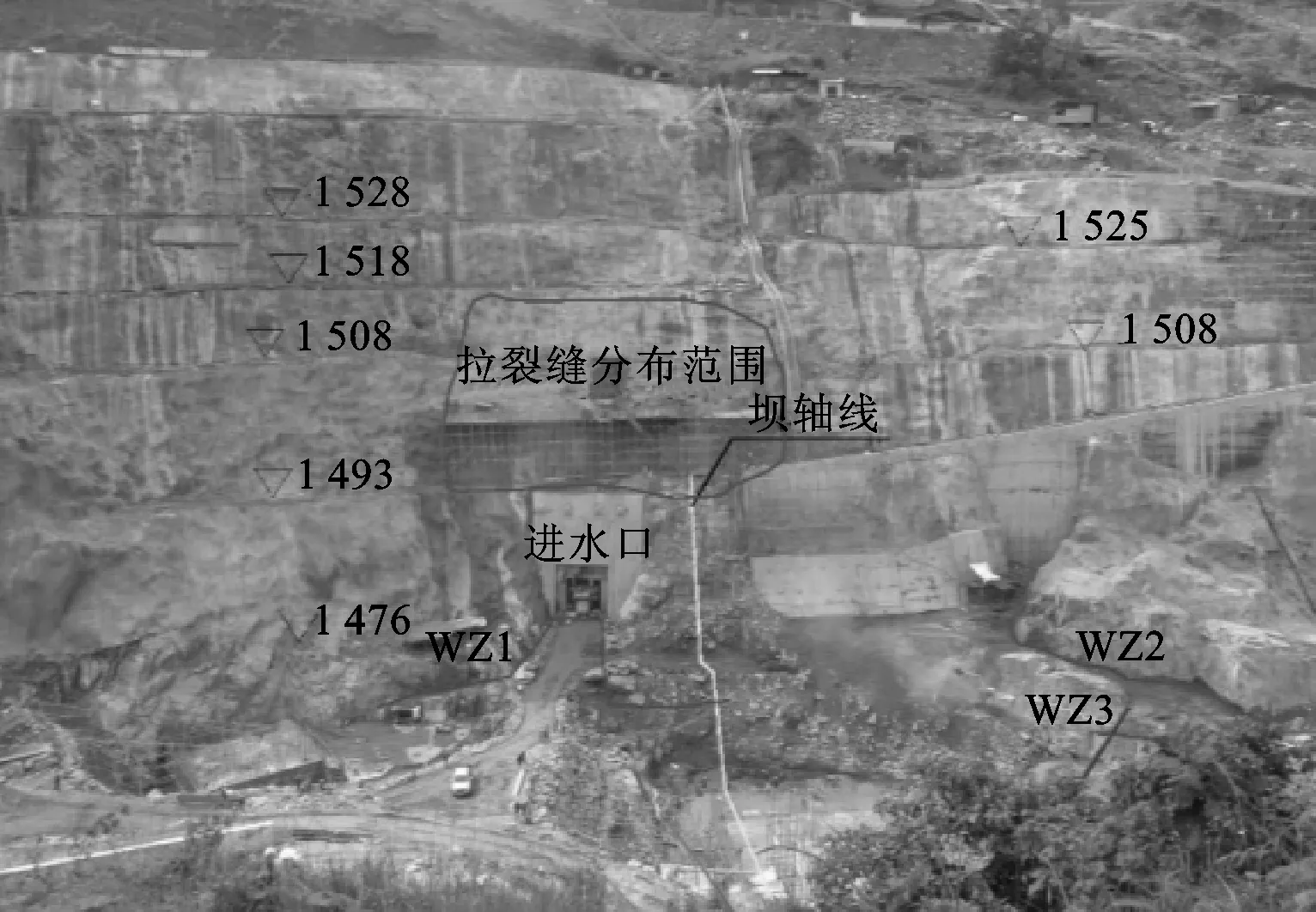

南美洲某水电站坝址区左岸边坡,在引水隧洞进水口边坡和坝基开挖过程中顶部边坡出现了较大范围的拉裂变形,结合边坡开挖揭露的地质条件,还原边坡的形成改造过程,分析边坡的变形机制,判断边坡稳定性并提出治理建议。

重力蠕滑;倾倒拉裂;软弱带;蚀变带;关键性块体

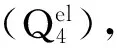

某水电站位于南美洲厄瓜多尔共和国萨莫拉·钦奇佩省的萨莫拉河上,工程开发的主要任务为发电。属引水式电站,装机容量180 MW。工程主要建筑物由首部枢纽、左岸引水系统、发电厂房等组成。设计坝型为混凝土重力坝,坝轴线方向为NW276°。坝高30 m,坝顶高程EL.1 493 m,建基面高程为EL.1 463 m。

1 边坡开挖揭露地质条件

1.1 地层分布和风化特征

设计边坡最高开口线为EL.1 587 m,至建基面高程EL.1 463 m,开挖边坡整体高度达124 m,为超高岩质边坡。开挖边坡坡向为近SN向(NW356°),EL.1 587 m以上为土质边坡,岩性为第四系残积土,层厚3~8 m;EL.1 587 m以下为岩质边坡,岩性为三叠系片麻岩(Gn)。其中,EL.1 587~1 560 m之间岩体呈全风化状态,主要由砂土和风化残块组成,相对密实;EL.1 560 m以下岩体呈强风化状态(局部弱风化),强风化岩体水平深度为9.6~17.9 m。

照片1 坝址左岸天然边坡Photo 1 Natural slope of left bank in dam site

图1 左岸边坡裂隙示意图Fig.1 The left bank slope crack schematic diagram

1.2 开挖揭露的结构面特征

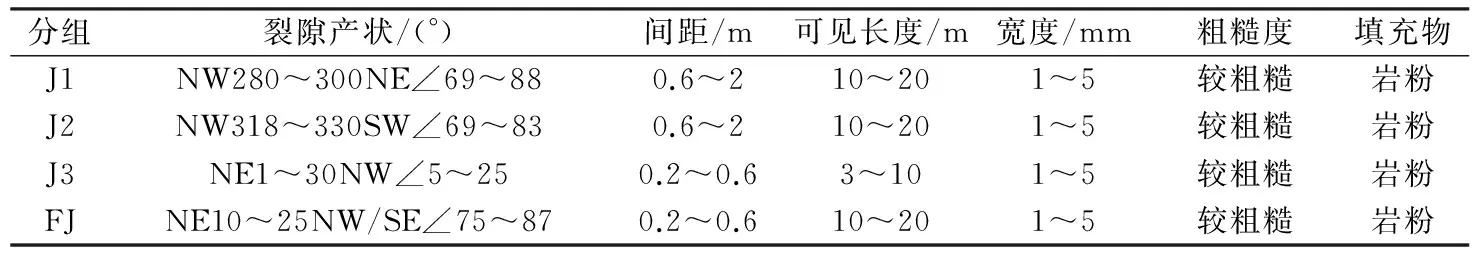

左岸边坡的片麻岩由花岗岩正变质而成,灰白色,矿物成分主要为长石、石英、云母等,鳞片粒状变晶结构,片麻理构造。岩体中片麻理(FJ)属于不连续结构面,间距0.2~0.6 m,正常产状走向NE10°~25°,倾角高陡,略倾向岸里。在强风化岩体中,片麻理易于开裂,具有裂隙性质,对岩体质量影响较大。

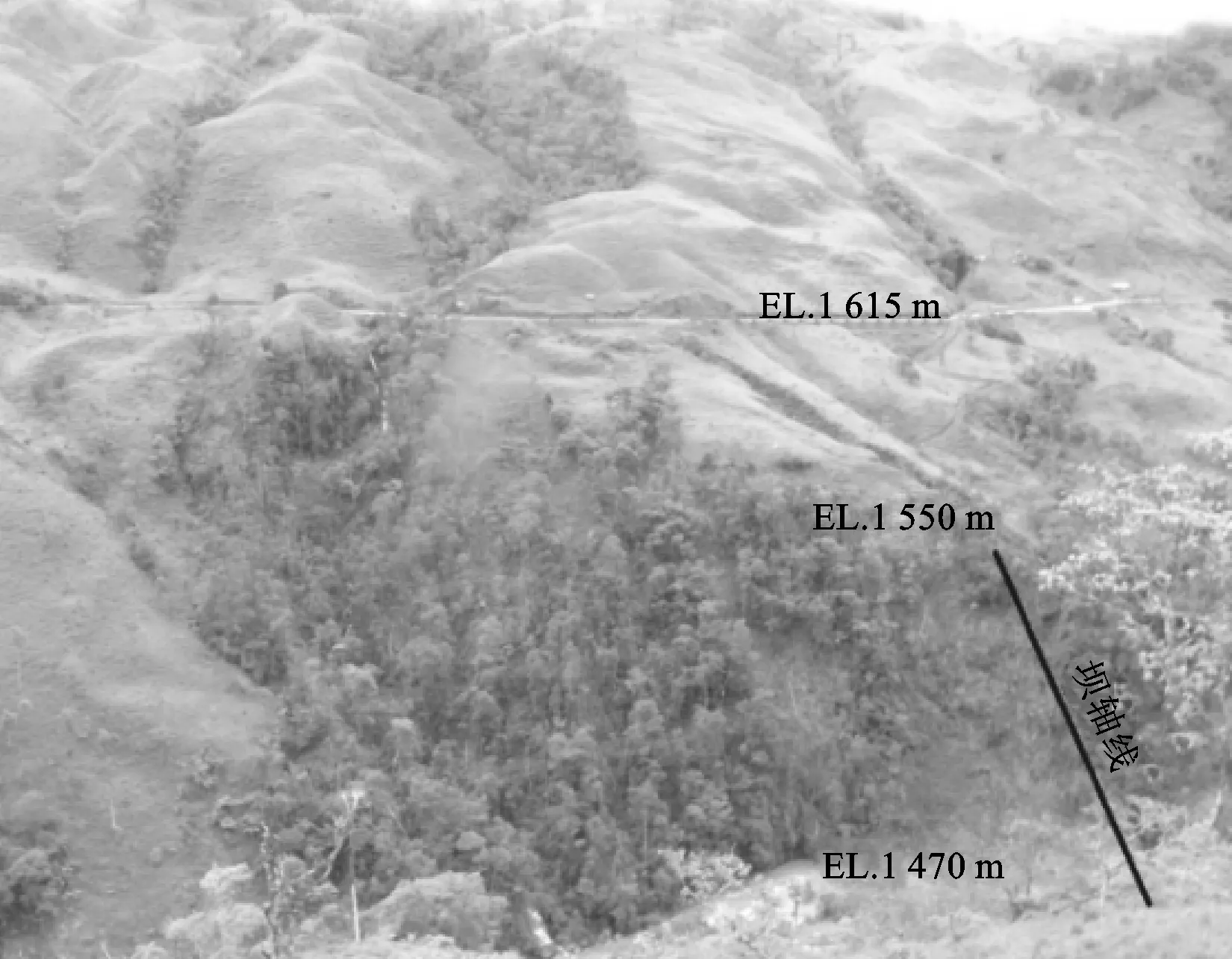

1.2.1 裂隙

除片麻理(FJ)外,岩体中主要发育3组裂隙(表1、图1)。J1组裂隙与片麻理走向垂直,发育较密集,倾角高陡略倾向上游,属张剪性质的构造裂隙;J2组裂隙与片麻理小角度相交,或为片麻理在后期构造运动过程中变异所致;J3组裂隙为缓倾角结构面,为岩浆冷凝过程中产生的平缓冷凝节理,断续发育,连通性较差。

表1 左岸边坡裂隙性状特征表Table 1 The left bank slope crack characteristics table

1.2.2 蚀变带

蚀变带[1]是原生片麻理在经历了动力剪切、卸荷风化和地下水侵蚀后形成的一种顺层软弱带(照片2)。左岸边坡开挖过程中主要揭露出7条蚀变带(图2、表2),倾角高陡,反倾岸内,宽度为0.5~1.5 m,带内岩体多强风化、破碎、强度低。

照片2 边坡开挖揭露的蚀变带Photo 2 Slope excavation revealed an alteration zone

1.2.3 缓倾角软弱带

缓倾角软弱带(WZ)是在长期的风化侵蚀、流水侵蚀、构造性破碎和坡体自重应力的作用下,由岩体中原始断续发育的缓倾角结构面(J3)逐渐压碎连通形成,一般发育在坡脚剪应力集中的部位,重力蠕滑迹象明显。左岸边坡开挖至EL.1 476 m高程以下时,揭露出3条缓倾角软弱带(照片3、照片4)。其中对开挖边坡稳定性影响最大的软弱带是WZ1,产状为NE4°~20°NW∠10°~30°,出露厚度0.3~0.5 m,向上、下游侧逐渐尖灭。带内物质主要为强风化碎裂岩块,局部夹杂色泥,面起伏弯曲、粗糙,从进水口往里28 m后变为充填细脉的原始构造状态,软弱带特征消失。

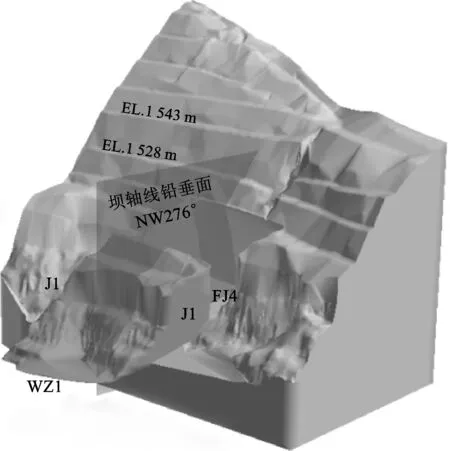

图2 开挖边坡蚀变带和软弱带三维模拟图Fig.2 3D simulation of alteration zone and weak zone of excavation slope

表2 左岸边坡蚀变带统计表Table 2 Left bank slope alteration belt statistical table

编号产状/(°)厚度/m露头分布高程/mFJ1NE12SE∠770.461530~1550FJ2NE18SE∠701.381533~1540FJ3NE15SE∠650.491515~1520FJ4NE13SE∠810.461515~1519FJ5NE10SE∠821.231508~1540FJ6NE15SE∠801.361495~1503FJ7NE20SE∠800.661466~1480

2 边坡变形特征

左岸边坡从EL.1 587 m开口,历时10个月挖至EL.1 518 m,除局部结构面组合产生小范围掉块外,开挖坡面未发现拉裂变形现象。经系统锚杆支护处理后再次开挖,历时4个月挖至EL.1 473 m,引水隧洞进水口边坡形成。坡脚缓倾角软弱带WZ1被切脚暴露后,开挖边坡EL.1 518 m~EL.1 493 m,坝轴线上下游各20 m范围内坡体表面有裂缝出现(照片4),且裂缝主要沿片麻理面拉裂张开。

照片3 进水口开挖揭露的缓倾角软弱带Photo 3 Intake excavation revealed a low-angle dip weak belt

照片4 开挖边坡缓倾角软弱带位置示意Photo 4 The location of the excavation slope low-angle dip weak belt

2.1 边坡变形模式

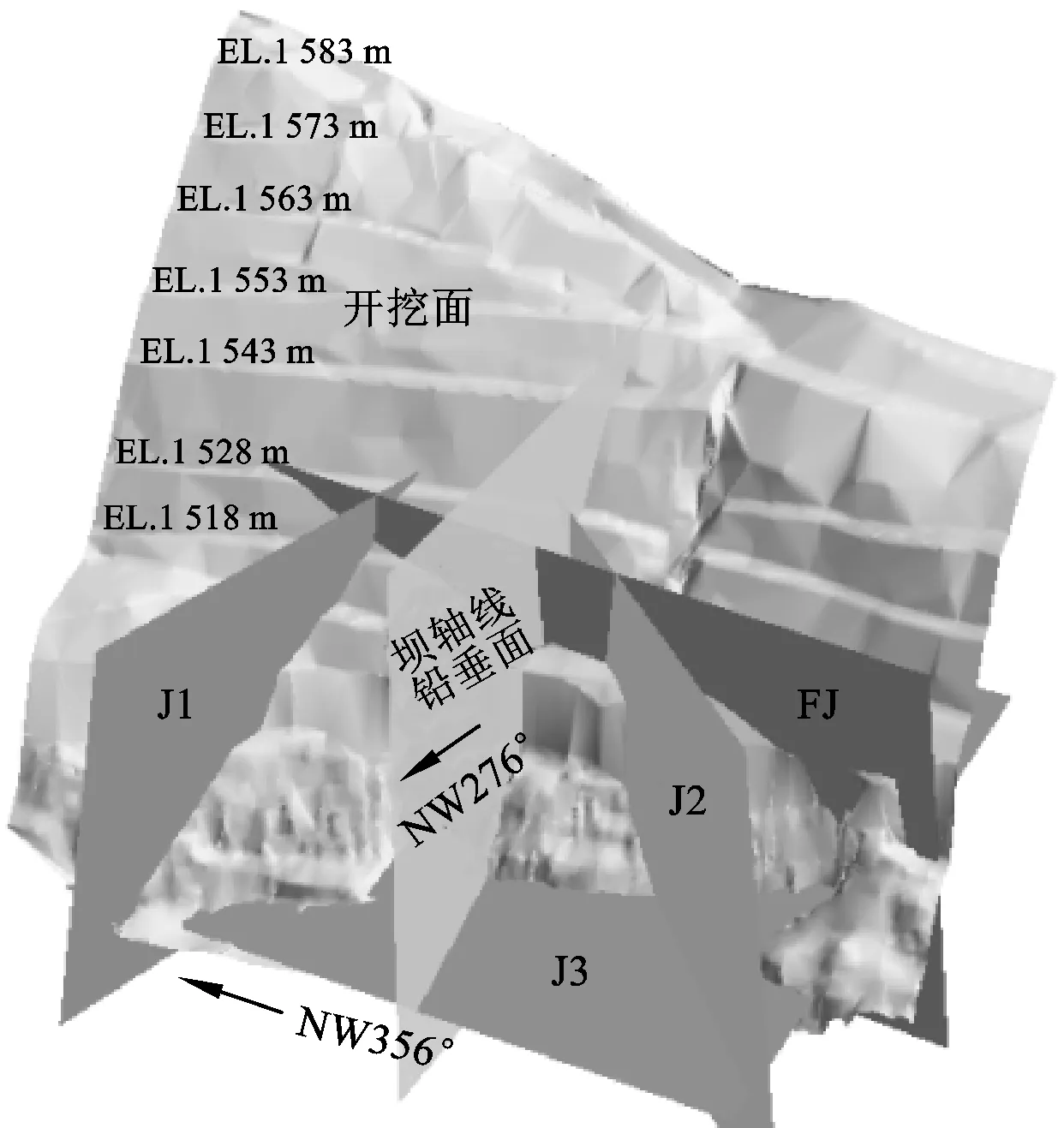

由于EL.1 518 m以上未发现变形裂缝,监测资料显示距裂缝区越远,表面变形越小,说明左岸边坡不是整体的滑移状态,底面发生滑移的深度不是很大。由于此变形裂缝在边坡切脚后才出现,且监测资料显示变形持续时间长,因此判断该边坡变形不是浅表层片麻岩的倾倒变形,而是有WZ1参与的块体蠕滑变形。主要变形发生在裂缝区和软弱带WZ1之间的部分,该部分是以缓倾角软弱带(WZ1)为底部蠕滑面、片麻理蚀变带(FJ4)为后缘拉裂面、J1组裂隙作为侧向切割面的块体(图3)。该块体沿缓倾角软弱面的蠕滑,导致了顶部边坡的拉裂变形,块体底部尚未有明显的滑移迹象。该块体是控制左岸边坡变形的关键性块体,变形机制为蠕滑拉裂[2-3]。边坡整体变形模式是典型的滑移块体周边的调整性变形,且受近顺河向陡倾岸里蚀变带的控制,以倾倒拉张为主。

2.2 不稳定块体规模

边坡开挖共揭露出7条蚀变带,可形成WZ1上部向岸内不同深度的分割面(图4),有助于先小块体滑移后逐渐向深部发展形成大块体的渐进性变形。同时缓倾角软弱带WZ1在向岸里深部延伸过程中渐变为硬性结构面。WZ1作为底部控制性弱面的缓倾角结构面,除坡脚引水隧洞进水口一带连续发育外,其它各高程均为不连续的缓倾角裂隙面。

图3 左岸边坡变形关键性块体示意Fig.3 The left bank slope deformation key block signal

图4 左岸边坡变形块体组合剖面(坝轴线)Fig.4 Composite profile of deformation block in left bank slope(dike axis)

前缘低高程、浅部的缓倾角节理在边坡长期改造过程中,易承受重力剪切蠕滑作用而变为缓倾角软弱带,向岸里延伸不长,与浅部的蚀变带组合,易形成滑移变形的模式,但此块体不大(ABC块体),向深部缓倾面与后缘蚀变带组合形成大块体(CDE块体),由于深部的缓倾面为断续延伸的节理,受节理岩体强度控制[4],大块体不易产生剪切滑移变形,而发生坡面各蚀变带处的倾倒拉张变形。

3 边坡变形机制分析

左岸边坡天然状态下处于应力平衡状态,引水隧洞进水口边坡和河床坝基部位开挖后,坡脚的压重移除,原有的天然平衡状态被打破。同时导致缓倾角软弱结构面(WZ1)临空出露,为其上部边坡变形提供了空间。加之此带长期位于地下水位之下,性状差、强度低,从而引起以WZ1为底滑面、以EL.1 518 m的FJ4为后缘拉裂面、上下游宽约40 m范围内的块体发生滑移变形,并引起后缘EL.1 518 m高程以上及上、下游其它部位产生调整性变形。

4 边坡稳定性评价

由边坡的变形机制分析,边坡变形模式是下部前缘局部块体的重力蠕滑,伴随中、上部岩体的倾倒拉裂,属边坡在底部开挖触发变形发生后的必然性调整变形,且会持续较长时间。

(1) 控制边坡变形的关键块体底部为缓倾岸外软弱结构面WZ1,具滑移变形特性,稳定性差。但当底滑面倾角较小,天然条件下也不会快速失稳,存在一个较长时段的蠕滑变形过程;另外,上下游侧切面处的侧向约束较强,即便任一规模的块体要滑出,除克服底滑面的阻力外,尚需克服上、下游两个侧切面的阻力,即需“拉抽屉”式滑动,因而不易失稳[5]。

(2) 边坡开挖过程中早期形成的裂缝,未见新的扩张与延伸,说明变形不严重,量级不大。同时在经受当地雨季降雨影响后,边坡变形未出现明显增大,说明边坡变形是突然触发而后调整,变形速率逐渐下降。

整体而言左岸开挖边坡稳定性尚好,治理方案可重点针对前缘滑移块体实施锚索加固,适当对裂缝区顶部倾倒拉裂进行锚索加固。边坡经加固治理和坡脚建筑物支撑作用,稳定条件会得到改善,变形量会明显减少。在运行期边坡整体趋向稳定,随着变形速率的衰减,逐渐达到稳定。之后,该边坡设计治理方案为以坡脚抗剪洞和前缘锚索剪洞进行加固。处理后的边坡历经约2年时间再未出现拉裂现象,监测资料显示坡体变形速率平缓近于稳定状态。

5 结论

(1) 坝址左岸边坡总体为纵向谷逆向结构岸坡,岩体中主要发育近顺河向陡倾岸理的片麻理及蚀变带(FJ)、横河向陡倾上游的长大裂隙(J1)和近顺河走向倾岸外缓倾角裂隙(J3)及软弱带(WZ),三组结构面在边坡上可构成大小不等、分布深度不同的块体。

(2) 以缓倾角软弱带(WZ1)为底部蠕滑面、片麻理蚀变带(FJ4)为后缘拉裂面、J1组裂隙为侧向切割面的关键性块体,在开挖切脚后有沿缓倾角软弱面(WZ1)切出的趋势,边坡表面EL.1 518~EL.1 493 m、坝轴线上下游各20 m范围内出现拉裂缝。边坡整体变形模式是典型的滑移块体周边的调整性变形,即下部前缘局部块体的重力蠕滑,伴随中、上部岩体的倾倒拉裂。

(3) 左岸边坡在经历长期地质历史演化后,天然状态下岸坡处于平衡状态。施工期挖除了坡脚堆积和部分抗滑岩体,使软弱带(WZ1)再次切坡出露,加之此带长期位于地下水位之下,性状差、强度低,故再次发生蠕滑变形,同时导致滑移块体的上部边坡、上下游边坡发生相应的倾倒拉裂性质的调整性变形。

(4) 左岸开挖边坡的变形为底部开挖触发的必然性调整变形,会持续较长时间,不会发生大的破坏失稳。重点针对前缘滑移块体实施锚索加固,适当对之上倾倒拉裂进行锚索加固,配合系统完善的排水设施,边坡变形将逐渐收敛。

[1] 中国电力企业联合会.水电水利工程边坡工程地质勘察技术规程:DL/T 5337—2006[S].北京:中国水利水电出版社,2006.

[2] 张倬元,王士天.工程地质分析原理[M].北京:地质出版社,1994.

[3] 《工程地质手册》编委会.工程地质手册[M].第四版.北京:中国建筑工业出版社,2007.

[4] 刘佑荣,唐辉明.岩体力学[M].武汉:中国地质大学出版社,1999.

[5] E.HOEK,J.W.BRAY.岩石边坡工程[M].卢世宗,译.北京:冶金工业出版社,1983.

(责任编辑:陈姣霞)

Analysis on Deformation Mechanism of Left Bank Slope ofa Hydropower Station Dam Site in South America

LIANG Xiaobo, FU Jianwei

(PowerChinaNorthwestEngineeringCorporationLimited,Xi’an,Shanxi710065)

In the left bank of a hydropower station dam site in South America,a large range of cracking deformation occurs at the water inlet slope of diversion tunnel and the top slope during dam foundation excavation.In this paper,combined with the geological conditions exposed by slope excavation,reduction of the slope reconstruction process,analysis of slope deformation mechanism to determine the slope stability and put forward the proposed management.

gravity creep; dumping cracking; weak belt; alteration belt; key block

2017-06-26;改回日期:2017-07-12

梁晓波(1985-),男,工程师,地质工程专业,从事水利水电工程地质勘察与设计工作。E-mail:416730183@163.com

TV223; P642

A

1671-1211(2017)04-0466-04

10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.2017.04.024

数字出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/42.1736.X.20170801.0917.002.html 数字出版日期:2017-08-01 09:17