英伦访学28年

2017-09-02李丹阳

李丹阳

初到英国这个工业革命的发源地和曾经的“日不落帝国”,我感触良多。慢慢体验,更多地了解了她的过去与现在。在英国28年,我开阔了眼界,在史学研究方面有一些收获,也为中英文化交流作了一点贡献。

LSE印象

1989年1月,我抵达英国,在伦敦经济政治学院(LSE)当访问学者。国际史系I.H.Nish教授带我熟悉图书馆等处,并让我去听他为研究生开的课。他总是挂一幅大大的世界地图讲百年前的大国博弈,有段时间连续几次讲英俄在阿富汗的争夺。听着听着,我失去了兴趣;加上英语听力不好,遂昏昏欲睡。

好在我可以在学校里到图书馆借阅各种书,自由去听各种公共课和讲演。一些跨学科的课和书,如社会政治学、政治心理学、国际关系心理学等对我有特别的吸引力。大阶梯教室常有一些英国和国外著名学者及政要的讲演,我也曾跑去听。记得有位教授在讲台上来回踱步,边走边讲,累了就一屁股坐在讲台上晃动着双腿继续讲,还不时幽上一默。这与国内教师、学者讲课的严肃拘谨风格形成强烈反差。这些讲演我虽似懂非懂,但感受到了活跃的学术气氛,开阔了眼界,启发了心智。

由韦伯夫妇、华莱士、萧伯纳等费边社首脑创办的LSE,以“促进社会进步”为宗旨,以“万事需探究其所以然”为校训。哲学家罗素在建院初期曾被聘为讲师。我看到,学院图书馆、食堂等处贴着马克思、列宁、托洛茨基、毛泽东、卡斯特罗、切.格瓦拉的像,还有学生自发组织的研读《资本论》小组贴出的海报。学院左翼色彩很浓。

1989-1990年间,东欧和中国等社会主义国家发生大动荡,LSE一些学生便以“Is Socialism Dead?”为题举行辩论会。我也去旁听。正反方以事实和理论激烈地展开辩论。记得一位辩手说,他一个同学的父亲是美国CIA人员,曾在波兰团结工会诞生地格但斯克(Gdańsk)放映美国电影,意思是那场风波有美国的推波助澜。我还曾参加学生会为换届选举和就是否支持教师罢工而举行的学生大会。会场上唇枪舌剑、帽子乱飞、口哨呼啸的热闹场景,以前我只在电影里看过。不久,长期由工党籍学生占据的院学生会,因新当选主席为绿党籍学生,而由“红”变“绿”了。校内学生社团五花八门,使我吃惊的是有个同性恋俱乐部,我也曾好奇地去看过一次他们的活动,拿了份同性恋者出的Pink杂志。

从LSE一隅初步观察到的英国社会,开放、多元、自由、包容、自治、竞争,给我留下深刻印象。

档案馆“淘宝”

除了学校,我另一个主要去处是英国公共档案馆(Public Record Office),后更名为英国国家档案馆(National Archives)。我常在这里终日翻阅档案。一开始,我翻阅了不少有关鸦片战争、辛亥革命、五四运动、抗日战争、孙中山等事件和人物的档案,并发现一些英国在华机构关于布尔什维克来华活动的记载。丈夫刘建一1990年初来英国后,我们遂一同去“淘宝”。档案馆馆藏卷宗浩如烟海,两人穷毕生之力也无法阅尽相关档案之九牛一毛,于是我们商定集中精力深入挖掘布尔什维克早期来华的档案。

那时在英国打一天工赚的钱约相当于国内一个月的收入,所以吸引了一些中国留学生和访问学者乐此不疲地打工。而我们把白天的时间基本花在了档案馆和图书馆,只偶尔打一点工,以贴补生活费。从住处到档案馆乘地铁票价很贵,于是我们便骑二手自行车去档案馆。骑车单程约需一小时,还常要顶风冒雨。我们往往早上最先到档案馆,午饭吃自制的三明治,关门时才离开。一天看下来头晕眼花。

那期间,档案馆复印一页档案要花几十便士,我们复印了一些档案单页并购买若干缩微胶卷,但更多是用铅笔抄录(那时不准拍照),回住处用圆珠笔誊写清楚,整理分类后再用打字机打印出来(那时尚无个人电脑)。搜集到的档案需要寻找旁证资料去证实其真伪,还要根据档案提供的线索,去搜寻相关史料。于是我们就利用伦敦大学东方非洲学院图书馆和大英图书馆及其报馆来进行这方面的工作。

剑桥记忆

1990年春夏,我们先后到剑桥大学东方学院当访问学者。剑桥大学的学术气氛十分浓厚,经常举办学术讲座和研讨会。在一些场合我们会偶遇大师级人物,包括著名科学家S·W·霍金和英国皇家学会会长A·克卢格;还曾登门请教人文学科的著名教授。

剑桥大学的大学图书馆、历史系图书馆、东方学院图书馆都是开架阅览,而且一般西文书后有索引。大学图书馆内的东亚图书馆有中、日、韩文书刊。在这知识的殿堂,我们像蜜蜂一样扑向花朵采蜜。每人在一个图书馆一次可借10本书,所以我们白天在图书馆紧张阅览书刊,傍晚就用自行车把借的书驮回住处。沿着美丽的剑河一路骑行,欣赏婀娜多姿的天鹅在河面悠然自得地游,是我们一天最大的享受。

刚到剑桥不久,我们碰到一位张太太。她本姓丁,是曾国藩小女儿一支的后裔;其丈夫张心沧也是名门之后,曾在剑桥大学教授中国文学。与沉默寡言的张先生相反,学语言出身的张太太在剑桥遇到華人,总会主动打招呼,邀请大家每周二到她家参加English Conversation,我们也在被邀之列。每逢那天,她都会备些茶点,甚或自己院子里收获的水果来招待大家,让大家用英语畅所欲言,她不时从旁纠正。这使不少初到英国的来自中国大陆、台湾、香港的学人受益匪浅。

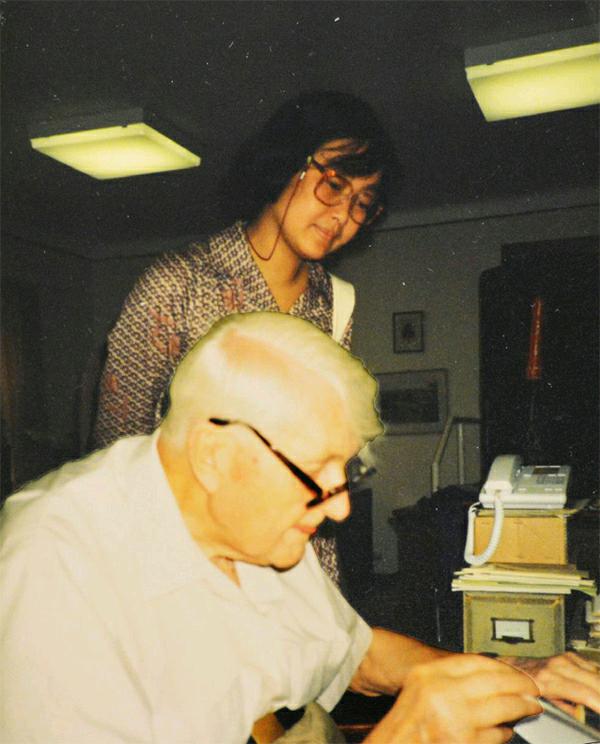

在剑桥,我们还结识了英国著名科学家、中国科技史家李约瑟(J.Needham)。1990年7月,经人介绍,我们应邀到位于李约瑟研究所的李约瑟、鲁桂珍夫妇家做客。只见院内草木葱郁,流水潺潺;研究所建筑外有中国式红柱绿檐的回廊。老人的家很大部分是工作室,一面明窗,三壁书橱;几张大书桌上摆满了书籍和手稿。李约瑟同我们谈起早年他在重庆的经历,聊到共同认识的人。他和鲁桂珍博士表达了对我父亲李琦、中国著名肖像画家作品的赞赏。随后,李约瑟甄选出让我父亲为他画像参考用的照片。我们抓住机会从各个侧面为他摄像,并请他在中国古代科学家的首日封和空白信封上签名。不久,我们收到李约瑟邮寄来的翻印照片。装照片的旧信封上贴着张纸,上有他亲笔写的姓名和住址。他这种事必躬亲的行事风格和秉持物尽其用原则以保护环境的精神十分感人。

1994年秋,李约瑟又在客厅接待了前来赠送《李约瑟博士像》的我父母和陪同前来的人民日报记者等。我丈夫注意到,身穿中式缎马褂,佩戴英国女王亲授的勋章绶带的李约瑟望着画像,露出喜悦的神情,并高度肯定这幅用中国水墨画技法和中国传统材料和工具画的肖像。

在剑桥,我们曾住在一位90多岁的英国老太太Handrik家。她是英国第一代女大学生,曾教授法语。她虽有子女,却一人独住。她爱跟我们聊天并不时纠正我们的发音。她因年老加腿部瘫痪,每日地方政府公益服务“meals on wheels”给她上门送午餐;她仅付很少的钱就能吃上一顿有三道菜的营养餐。每周有护士为她体检,有专人为她洗澡。洗澡时,一台带机械臂的大帆布兜把她放进浴缸,洗完后再从浴缸里抬升出来。厕所马桶前有个旋转台(turn table)可助她方便转身。每周一天下午有车拉她去参加老人的聚会,以丰富老人的精神生活。住Handrik家使我们近距离观察到英国残疾人和老人享受的社会服务,感到其中一些软硬件可为步入老龄社会的中国所借鉴,这是意外的收获。

学术研究持之以恒

以后,建一和我先后在约克大学和卡迪夫大学读博士。这两所大学图书馆的藏书虽不够丰富,但校图书馆根据我们提供的书单专门订购了一批书,并从其他图书馆调阅书刊。幸运的是,分别指导我们的导师John Crump和Greg Benton不仅专业知识丰富、学术水平高,而且很和蔼、善良,不仅在学术上耐心进行指导,也关心解决我们生活上的困难。

读博士过程异常辛苦。首先,要阅读大量书籍。系里给博士生开出的书单就有好多页,列在前面的是关于社会正义的专著,马克思的著作是必读书;另外还要读相关历史方面的书。好在我们之前收集了大量有关历史的档案、书刊资料,做了大量笔记。其次,要撰写约10万字的论文。用非母语的英文写作对我们来说十分痛苦、艰难,幸好有英国朋友帮忙修改、润色。有人说读博士如同从地狱走过一遍,我们感同身受。但无论怎样难,我们最终获得了博士学位。

多年来,我们在苏俄、共产国际在华早期活动及中共起源史方面做了深入的探讨和研究,弄清以前很多史著未记载的史事。除了博士论文,我们还写出一系列原创性论文在国内外学术刊物发表,填补了若干近现代史研究的空白。我们曾几次应邀参加国际、国内学术研讨会,与国内外学者交流,并在中国社会科学院近代史研究所的一次学术讲座上作讲演。因为我们在学术研究上取得了一定成果,国内若干研究单位聘请我们担任客座、特聘、特邀研究员。

2001年和2011年,为纪念中共建党和辛亥革命,国内新闻团队来英国和法国采访、拍摄。国内学者推荐刘建一和我作为顾问陪同。我们带这些媒体人去英国国家档案馆、大英图书馆、马克思纪念馆、马克思墓、恩格斯故居、宣读《共产党宣言》的红狮子酒馆等处,并请有关中外学者为他们讲述。

我们与国内学术界一直保持着联系。在与国内学者合编《李汉俊文集》中,我除提供以前多年收集的李汉俊著译,还利用大英图书馆的丰富藏书,为文集内涉及的外文、外国人、外国史事作注释。2009年秋我们向中华口述历史研究会提议采访健在的抗战文艺老战士,以抢救他们关于抗战的珍贵记忆。为此,我与国内记者刘南虹牵头,动员一些朋友进行采访和整理。2015年,我主编的《抗战时期的中国文艺口述实录》由中国社会科学出版社出版。最近,我又根据多年收集的原始资料撰写了关于民国期间大同党、《救国日报》及孙中山在大英图书馆阅读经历的论文。

为集中精力从事研究,我们家里不要电视、不安电话座机,还一度没有宽带,曾自嘲为“三无世界”。

致力于中英文化交流

在英国,因我们陆续结识了一些英国友好人士,除曾任英中了解协会会长的李约瑟,还有曾任燕京大学理学院代理院长和剑桥大学应用数学和理论物理系系务委员会主席的赖朴吾(E.R.Lapwood)的夫人南希(Nancy)。他们夫妇曾帮助中国抗战并到过太行山根据地,见过朱德、彭德怀,二人曾合著《经历中国革命》(Through the Chinese Revolution)。2011年,因我的多位前辈是辛亥革命元老,所以我们有缘结识了孙中山老师康德黎的孙子Hugh Cantlie爵士,并于2016年在伦敦再次相见。他盛情邀请我们去他家做客。我们赠送的礼物是建一画的水墨画大熊猫。他十分喜欢。这些接触使我们了解到一些英国人对中国的友情和对中华文化的热爱。

2011年夏,刘建一等在伦敦发起成立了中英文化交流学会,他出任会长,我为常务理事。几年来,学会陆续吸收、团结了一批致力于中英文化交流的高素质人士,包括科学技术、社会科学、中西医、教育、音乐、美术、舞蹈、电影等方面的人才,在英国主办、合办了多次文化讲座、书画展览、文艺演出、各种纪念活动,特别是策划、推动在英国首演《黄河大合唱》,主办纪念孙中山诞辰150周年书画展。学会也常参加英国人举办的文化活动,最近同英中了解協会建立了联系。2015年是中英文化交流年,学会组织一些会员撰写文章,介绍近现代为中英文化交流作出贡献的几十位中英人士,如严复、老舍、杨宪益、罗素、萧伯纳、李约瑟等。如今,学会已由较年轻的人担任会长。

2017年7月,我们夫妇发起筹组的“在英中国抗战老战士后人联谊会”正式成立,刘建一担任会长。团结国共抗战后人,凝聚共识,以期为祖国统一、中华复兴、世界和平贡献做一点事。

我和建一在研究、工作之余,参加合唱团、学习绘画,最近特别迷上用中国水墨画大熊猫。我们画的憨态可掬的熊猫已成为在英国传播中国文化,广交朋友的媒介。在进行文化交流和社团活动的同时,我们也在努力提高自身的文化素养,愿为进一步促进中英人民之间的相互了解和两国间的文化交流尽绵薄之力。

有好几次,我们俩自问是否对当初决定在英国打拼、当“野猪”感到后悔。经仔细盘点,我们感到在海外开阔了眼界,在史学研究和中英文化交流方面做了一些在国内无法做到的有益的事。回首往事,我们为在海外没有虚度光阴而感到欣慰。