整体性治理:破解跨界水污染治理碎片化的有效路径

——以太湖流域为例

2017-09-01赵星

赵 星

(河海大学 公共管理学院,江苏 南京 211100)

整体性治理:破解跨界水污染治理碎片化的有效路径

——以太湖流域为例

赵 星

(河海大学 公共管理学院,江苏 南京 211100)

以太湖流域的跨界治理为例,分析了跨界水污染治理中存在治理理念的碎片化、治理主体的碎片化、政策制定和执行的碎片化等问题。指出跨界水污染治理的碎片化成因,包括利益协调和约束机制的缺失、行政体制的制约以及权威流域综合治理机构的缺失。借鉴整体性治理理论,提出了建立河长制联防联控下的流域综合治理机构为载体、构建长效合作机制为核心,培育社会资本认同的整体性治理途径。

跨界水污染;河长制;碎片化;整体性治理

1 跨界水污染与整体性治理

水资源具有很强的流动性,随地势高低的变化而流动,决定了河流和湖泊的污染会随着河流的范围而扩散,流域范围与行政区划边界的不一致导致了水污染跨界现象的产生。跨界污染的加剧,不仅对我国公众生命健康安全构成了威胁,也对我国政府的公共治理能力提出了挑战,凸显了我国跨界公共事务治理的能力与经济发展速度不相匹配。“先发展后治理”的理念导致我国水量性缺水问题尚未得到根治的同时,进一步加剧了我国水质性缺水问题。在跨界水污染日趋严重的背景下,加强污染跨界合作治理已成为多国政府的共识。

随着我国经济社会联系的日益紧密,跨界水污染的社会性、区域复合性和治理的复杂性,加之我国政府的唯GDP论和政府间合作机制的不完善使得我国跨界水污染治理呈现“碎片化”现象。针对流域治理的困境,产生于20世纪90年代的整体性治理理论为我国跨界治理的“碎片化”现象提供了启发和借鉴。其代表人物是英国学者佩里·希克斯,针对新公共管理理论的限度问题——机构裂化而导致的行政碎片化和政府空心化,提出了碎片化整合理论。整体性治理理论着眼于政府内部机构和部门的整体性运作,主张管理从分散走向集中,从部分走向整体,从破碎走向整合[1]。其主要思想是重新整合,包括逆部门化和碎片化、大部门式治理、重新政府化、恢复或重新加强中央过程、极力压缩行政成本、重塑服务提供链、集中采购和专业化、以“混合经济模式”为基础共享服务以及网络简化。信任和责任感是整体性治理过程中最关键的因素,组织间信任的基础是委托和代理关系,而责任感一般表现为诚实、效率和有效性[2]。整体性治理以解决公众的需求问题为假设和前提,其目标是通过政府的各层级、机构甚至公私部门的必要整合,建立多元的公私合作伙伴关系,实现整体性运作[3]。希克斯认为,整体性治理的价值追求包括3个方面,即协调、整合、逐渐紧密及相互摄入。整体性治理理论中的协调、整合对我国横向政府间突破水污染跨界治理困境具有重要的启示和实践价值。

2 太湖流域治理现状与碎片化表现

太湖流域地处长江三角洲南翼,总面积约3.67万km2,行政区划分属江苏、上海、浙江、安徽。太湖流域是我国人口最集中的地区之一,工业发达,经济基础雄厚,人口稠密,劳动力素质高,科技力量强,基础设施和投资环境较好,是我国沿海主要对外开放地区。作为我国最大的综合工业基地之一,流域内主要城市的产业结构和就业结构已呈现第二产业(工业)>第三产业(服务业)>第一产业(农业)的发展特征。

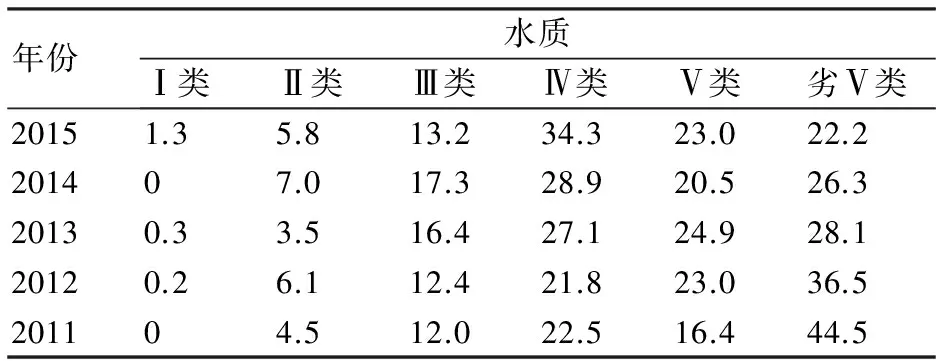

2007年太湖流域蓝藻大面积爆发事件,引发了政府和社会的高度关注,环境污染已严重威胁到人类生产生活安全,影响到人民健康和生活质量。2007年8月,无锡市在中国率先实行河长制,印发了《无锡市河(湖、库、荡、氿)断面水质控制目标及考核办法(试行)》,将河流断面水质检测结果纳入各市、县、区党政主要负责人政绩考核内容,由各级党政负责人分别担任64条河道的河长,加强污染物源头治理,负责督办河道水质改善工作。2008年,江苏在太湖流域全面推行“河长制”,同时,无锡市还配套出台了《无锡市治理太湖保护水源工作问责办法》,对治污不力者将实行严厉问责。“河长”们面临的压力是完不成任务就要被“一票否决”。2016年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实,河长制逐渐在全国范围内落地实施。无锡市率先实施河长制使太湖流域的治污取得了一定成效,水质得到改善,表1是太湖流域5年来的水质监测情况。

表1 太湖流域5年来水质比重变化情况 %

注:数据来源于太湖流域及东南诸河水资源公报。

由表1可知,太湖流域内尚未受到污染的Ⅰ~Ⅲ类水所占比重整体呈上升趋势,但是所占比重不足30%,其中水质较好的Ⅰ类基本为零。而受到污染的Ⅳ类和严重污染的劣Ⅴ类整体呈现下降趋势,但所占比重仍较大,流域内水质仍呈现污染状况。同时,河长制的实施过程中存在有法不依、执法不严的现象,非法排污、设障、捕捞、养殖、采砂、采矿、围垦、侵占水域岸线等没有得到有效治理。而跨界水污染治理中存在的突出问题也凸显了我国跨界治理中的“碎片化”,主要表现在以下几个方面。

2.1 治理理念的碎片化

流域的不可分割性要求水污染的跨界治理主体树立整体性的协作治理理念,达成合作共识。我国《水法》规定“国家对水资源实行流域管理与行政区域管理相结合的管理体制”,但我国地方政府受行政区划的影响,在流域的治理中主要以行政区域管理为主导思想,各地方政府以自身经济利益为出发点,忽视了流域综合治理的成本与效益分析。在上下游之间,经济发展水平的差距成为政府间协商的障碍因素。太湖流域内地区发展差异大,安徽与上海、江苏地区经济发展实力较为悬殊,生态环境的保护往往以牺牲当地经济发展机会为代价,但由于我国目前生态评估机制的不完善,难以开展标准、统一的生态价值评估,上下游地区的生态补偿多通过政府部门之间的协商达成,缺乏制度规范和约束,存在较大的利益分歧。在政府内部之间,部门间的利益冲突成为整体性治理的另一障碍因素。由于水资源用途的多样性,导致涉及的管理部门较多,从国家级层面上看,涉及到水资源管理的部门主要有住房和城乡建设部、水利部、环保部以及卫生部,而涉及到流域治理的部门主要有水利部和环保部。但是在实际的工作中,水利部与环保部会出现行政权力的交叉,各部门以自身利益为出发点,相互推诿,难以达成有效共识。

2.2 治理主体的碎片化

就水污染跨界治理主体而言,我国目前的跨界水污染治理以行政区划为主,各地方政府为治理的责任主体,未形成彼此联系的横向网状治理结构,统一的流域综合治理权被分配至各个地方政府和部门,涉水部门复杂,出现“多龙治水”格局。在太湖流域的治理中,不仅包括太湖流域管理局,还涉及上海市水利厅、江苏省水利厅等在内的地方政府部门,各省份以自身利益最大化为出发点,争取其在流域总利益中占据更多的份额,形成彼此间的对抗性竞争。

而流域综合管理机构权力有限,难以涉及有关地方经济发展等问题,因而难以承担跨部门、跨区域的综合协调和治理责任。不同治理层级之间以及公私部门间都未能形成协作治理,政府与市场和社会之间缺乏统一的参与平台和机制。加之法律法规的缺失,我国并未出台针对水污染跨界治理的法律法规,现行的法律强调通过行政垂直管理模式治理跨界水污染现象,依靠上级政府或中央政府的行政命令,并未涉及到流域内地方政府横向间的协作治理。

2.3 政策制定和执行的碎片化

政策趋同可以有效地促进目的性秩序或治理的建立,而我国地方官员的政治考核指标体系和行政区划的分割,导致了我国“上有政策,下有对策”的政策执行现状和地方政府间政策难以趋同。首先,在纵向关系上,中央政府的水污染治理政策在地方难以切实执行,地方会依据自身经济发展需求进行政策解读。目前我国在跨界治理中主要采取联席会议、协议签署、府际契约等形式,府际间的协作只停留在协商和单项合作,我国公务员的短期任期制度、领导干部的变动导致政府间的协商和政策难以有效衔接。张楠等[4]利用2003~2011年109个城市市委书记(市长)任职经历和城市经济社会数据匹配,考察垂直交流官员对城市环境治理的影响结果表明:垂直交流官员不利于城市环境质量改善,垂直交流强度会增强垂直交流官员对环境质量的负向效应;干部环保考核不会激励垂直交流官员改善环境质量,说明仅仅通过中央要求地方政府转变施政方式来解决中国的环境污染问题是远远不够的,因为垂直交流官员也会忽视环境治理。受政绩考核的影响,地方政府对待中央政府的环保政策往往只是象征性执行,要解决地方政府环境治理失败问题,中央政府不仅需要在环境政策制定上再集权,还需直接参与到环境治理中,发挥中央政府的主导作用,加大中央政府在环境治理中的职责范围。

其次,在横向关系上,由于地方政府在治理理念上的“碎片化”,导致各地方政府在水污染的治理中依据地方经济发展需求制定地方性政策法规,缺乏统一标准,地方政府之间的政策衔接性不足。在太湖流域内,以城镇污水处理厂中化学需氧量(COD)的排放标准为例,各省市的标准不尽相同(表2)。

表2 4省市化学需氧量(COD)排放标准

由表2可知,流域内的地方政府间在政策执行标准上难以达到高度一致,政策执行标准的不同导致各地方政府间政策难以趋同,引发相互间的摩擦和冲突,加剧了治理中的“碎片化”。

3 跨界水污染治理碎片化成因分析

3.1 利益协调和约束机制的缺失

跨界水污染的形势日益严峻,因此必须对跨行政区流域水污染治理困境进行深层次的分析,而这一分析的起点就是各行政区围绕着区域利益而展开的博弈关系。跨行政区流域水污染在表象上是因为粗放的经济发展方式和产业结构不合理,但实质上更深层的原因是政府的行政不作为和地方保护造成的,而导致这一行为的原因又主要是地方政府之间在经济和政治上的过度竞争[5]。我国地方政府在流域的跨界治理中占据着主导地位,流域综合治理机构的权力难以发挥,各地方政府出于经济利益和政治竞争的驱动,忽视了流域整体生态环境的保护。安徽作为经济较为落后地区不仅要承担经济发展的压力,还要独自承担治理成本,但地区治理的成效却是地区共享,会极大地损害其参与整体性协作治理的积极性。因此,在区域利益竞争激烈的时期,跨行政区流域水污染治理的有效推进,关键在于设计一套既能诱导经济个体行为,也能有效规范政府行为的激励和约束机制。

3.2 行政体制的制约

我国压力型的行政体制表现为中央政府与地方政府间以行政强制命令为主,地方政府缺乏自主性。特别是分税制改革后,地方政府的财政来源主要依靠企业税收,地方政府在经济利益发展的驱动下成为企业的“保护伞”,牺牲地方的生态利益,导致治理主体的缺失。我国地方政府以经济为指标的考核体系造成地方政府之间的“政治锦标赛”,处于竞争关系中的地方政府,难以达成整体性治理的共识。官员作为理性“经济人”,对促进经济增长和政绩突显的项目更加重视,而忽视具有正外部性且治理成效难以短期显现的水污染治理。其次,分割化的管理体制致使具有整体性的水污染治理权限被划分至各个部门。涉水部门较多且权责交叉,各部门之间缺乏相互信任和合作,很多时候各行政辖区之间就水污染跨界治理的最终责任陷入无休止的推诿和扯皮中,特别是在辖区交界地带的污染问题,相邻辖区政府更倾向在污染检测技术上下功夫,以论证污染源在相邻辖区,从而撇清自身责任,跨域治理事实上很难实现。

3.3 权威流域综合治理机构的缺失

我国现有七大水系的流域管理机构“由于只是水利部的派出机构,缺乏有关部门和地方的共同参与,它的议事、协调和裁决能力不强,在水行政管理中难以刚性行使权力,实际工作中又会受到地方行政管理的影响,流域综合协调管理时困难重重[6]。跨界水污染治理失效的原因在于越界处缺乏一个“风险共担、利益共享”的治理机制[7]。目前的联防联控机制,单纯靠形式上的合作,缺少有效的责任及协调机制,由于跨境污染涉及的各地污染治理负担不同,在搭便车的引诱下,即使是深度形式合作也不能解决环境负外部性困局[8]。负外部性的解决途径主要是通过财政和税收调节的手段,在我国目前的流域综合治理的实践过程中,尽管建立了流域的综合管理委员会或者领导小组,但其对地方政府而言是“外生性”的权力机构,其并未拥有财政权、监督权,对地方政府的税收也无权管控,因而难以拥有实质性的协调治理权力,缺乏一套长效的跨界水污染联防联控机制,难以涉及流域内各地方政府间以及各部门间的利益博弈。

4 跨界水污染整体性治理机制的构建

4.1 载体:河长制联防联控下的流域综合管理机构

2016年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》,“河长制”即由各级党政主要负责人担任“河长”,负责辖区内河流的污染治理。河长制是将责任切实落实到具体个人,实行问责制,要求地方各级党委和政府要强化考核问责,根据不同河湖存在的主要问题,实行差异化绩效评价考核,将领导干部自然资源资产离任审计结果及整改情况作为考核的重要参考。河长制作为我国流域跨界治理的创新制度,将责任明确到人,将流域的环境治理与行政官员的仕途晋升挂钩,其实际上是一种协调机制,目的是形成政府主导,部门齐抓共管,全社会共同参与的大格局。

河长制的落实需要完善的工作机制,有效的河长对话协商平台,我国目前七大水系的流域管理机构大多为水利部的派出机构,无权涉及地方政府的经济发展,难以统筹协调各地方政府。需要把行政划分的地方流域管理机构集中到以流域为主体的流域水资源综合管理机构上,由流域水资源综合管理机构统一指挥管理各地方流域主体,减少重叠[9]。地方政府之间通过行政管辖权的让渡,即“参与合作的各地方政府或政府部门将一种或几种权力,或者某种权力的某一运行环节(决策、执行、监督等)交由某一区域性的管理机构行使,从而形成一种或几种区域管辖权的过程[10]。河长制的实施为我国构建高效的流域综合管理机构提供了契机。作为行政“一把手”的河长,能以其具有的高权威和广泛的资源减少部门和政府间的协商阻力,增强政策制度的实施效果。因此,以河长制为基础,构建的流域综合治理机构模式如下:首先,由流域内各省级的河长构建流域综合治理机构的河长办,负责制定流域内污染治理的总体规划,包括各地方政府的水污染排放总量限制、污染达标情况,并轮流担任综合治理机构的委员会主席,负责协调各地方政府间的摩擦和冲突。各地方政府依据流域综合治理机构的标准制定地方法规政策,使得防治标准得到切实的贯彻落实,也破解了各地方政府在政策制定和执行上的碎片化。其次,各个地方政府的环保部门、水利部门联合组建流域跨界治理的办公机构,由河长办领导,专业人员制定协商流域的排污标准并负责实时监控。由于河长作为行政“一把手”,其能力和精力有限,并且对于水污染的防治需要一定的专业知识和技能,因而针对专业指标的制定和技术的监测防控需要相应部门进行规划和负责,办公机构协商未果的交由河长办协调讨论,达成最终统一的标准。应赋予办公机构监督处罚权力,拥有对流域内地方政府及企业的违法排污情况进行行政处罚的权力。通过河长制组建下的流域综合管理机构和制度化的协调机制推进地方政府间的深层次合作,合理均衡各方利益诉求,发挥其在流域治理中的协调指挥作用。

4.2 核心:构建长效合作机制

4.2.1 构建利益协调机制与激励机制 河长作为理性的“经济人”,会以地方自身利益为出发点,“公共地悲剧”和搭便车的心理,会影响到流域整体协作治理的成效。因而,要驱使流域内各治理主体建立共同的治理目标,需要建立利益协调和激励机制。对流域内的地方政府而言,通过河长之间的横向交流,促成地方政府间的协商谈判。因而,河长自身首先要秉持环保理念和整体性协作治理的观念,为促进流域整体的保护和治理进行彼此间的利益协商,以相互间的共荣利益为基点,开展有效的协商合作。除此之外,对河长的激励机制也是影响河长制发挥作用的关键影响因素。“河长制”责任机制的实质就是领导干部的“包干制”。其最大的优越性在于有效解决了制度上的激励问题,责任分配到人,其治理的绩效直接与官员的晋升仕途挂钩。除正向激励外,还需建立官员的环保责任考核制度、验收制度和考核问责制度防止官员在环境保护和治理中的“不作为”,影响整体治理的成效。

就中央政府和地方政府而言,中央政府应给予跨界水污染治理省份相应的财政支持和政策优惠,中央政府可拨付环境保护专项资金,弥补其在环境保护中可能承担的经济损失。我国国内在流域污染的治理中已经有不少的实践经验,如有学者在研究东江流域的生态补偿问题时指出,中央政府利用权威,组织东江上游的江西省和下游的广东省就生态补偿问题进行谈判,一方面要求他们必须进行生态补偿,另一方面就双方达不成协议的部分,通过中央的生态补偿转移支付,给予额外补偿[11]。

4.2.2 构建信息共享机制 在跨界治理的协作中,信息的沟通和反馈对治理成效具有重要的影响和制约作用。信息不对称会导致资源浪费,地方政府间难以维持长效协作治理机制,而公众由于信息的不对称难以实施有效的监督。首先,在上下游地区间要建立信息沟通反馈机制。通过河长之间的定期交流和协商,实现信息资源共享,避免因信息不对称导致的重复建设,上游地区按时检测水源污染状况并及时向下游地区通报反馈,若发生水源污染及时反馈下游地区,以便其尽快启动预警防治方案。同样,下游地区进行水质监测并对上游地区的水资源保护进行监督,一旦发现污染及时与上游地区开展联合防治。流域内地方政府间建立河长定期例会制度、水污染事故通报制度,及时反馈区域内水污染的防治情况,加强沟通交流。其次,建立政府与公众间的信息沟通交流平台。整体性治理理论“非常推崇网络技术作为治理手段,主张利用网络技术简化网络程序,加强信息系统的整合和互动信息的搜寻,在政府、社会和公民之间建立有机服务系统的集合,逐步实现网络环境下“一体化政府”和“一站式”服务,为公民提供优质的整体性服务,建构一个开放和整体的电子化政府[12]。一般而言,应公开的环境信息包括政务信息、规划计划、政策法规、行政体制、科技标准、污染控制、自然生态、核安全与辐射、环境评价、环境监察等内容[13]。使得群众明确对应的河长负责人,了解监督举报的方式和渠道,投诉有门,检举有道,通过政务服务平台积极回应公众的需求,构建横向和纵向相交织的信息沟通网络。

4.2.3 构建监测监督机制 首先,从政府自身而言,目前我国跨界水污染治理的预警机制和应急处理机制还停留在起步阶段,在跨界水污染的治理中也多为事后处理,缺乏对水环境的长期监测。因此,应成立由各个地方政府的环境保护部门、气象部门、水利部门以协商为基础组建的预警办公机构,由河长办进行统一领导,制定长期方案,具体调配相关任务。除此之外,要建立科学的官员考核评价体系,通过河长制纵向间的考核和监督引导官员的行为方式,提升生态环境指标在绩效考核中的权重,把地方政府经济发展收益与生态环境成本考核纳入评价体系,目前河长制中的“一票否决”制度使得环境保护与官员的政绩直接挂钩,通过分段考核和分段问责的方式克服以往治理中相互推诿的治理困境。例如无锡市出台了《治理太湖保护水源工作问责办法》、《关于对市委市政府重大决策部署执行不力实行“一票否决”的意见》,对工作不力者实行问责,全市因分管河道水环境治理不达标而遭约谈的河长达17人。

其次,公众是水污染治理的直接受益者,需要积极投入到水污染治理中,与其他治理主体组成完整的治理网络。河长制的实施有利于加强政府内部纵向间的监督考核,但整体性治理理论同样强调公民社会团体在治理中作用的发挥,特别是专家以及民间专业的环保组织的作用不可忽视,要充分发挥其专业性的优势,利用其分布的广泛性和公益性对政府和企业进行实时监督。政府要搭建公众等非政府组织的参与渠道和平台,为社会力量的发展壮大创造制度氛围和空间,完善听证制度、信息公开制度、信访制度,明确具体的流程和规范,为公众的参与提供制度保障。随着互联网、微博、手机等信息技术普及推广,需特别重视网络等媒体的角色定位与功能发挥,主动邀请新闻媒体的参加,发挥其在水污染治理监管中信息传递、舆论引导、监督社会其他组织部门的作用。

4.3 培育地方政府间的社会资本认同

对于个人而言,社会资本是指个人在一种组织结构中所处的位置的价值。对于群体而言,社会资本是指群体中使成员之间互相支持的那些行为和准则的积蓄。当一个社会体系成员个体或集体的行为影响了体系中其他成员的福利时,就产生了相互依存,这种依存度的增长也有利于提高制度安排的有效性。在地方政府经济利益的竞争过程中,其理性的行为导致社会资本被越来越淡化,个体间的理性行为使得集团的社会资本重建更加困难。在流域的跨界治理中,各地方政府间的社会资本逐渐瓦解,取而代之的是政治和经济利益的博弈、资源的争夺和污染的转移。奥尔森也指出小集团有利于出现集体理性行为,是因为集团中的成员相互熟悉,彼此间联系紧密,并且成员间的熟悉程度有利于社会激励的形成,进而减少搭便车现象的发生。

因此除了制度性的约束外,需要在流域内的地方政府间建立起社会资本,通过加强河长之间的相互交流和紧密联系,培育地方政府间的相互信任,河长之间社会资本的构建有利于地方政府之间社会意识形态的趋同化,而社会意识形态的趋同化有利于地方政府间在流域跨界治理中的协作,降低规则的执行成本。

[1] 竺乾威.从新公共管理到整体性治理[J].中国行政管理,2008(10):52-58.

[2] 韩兆柱,杨洋.整体性治理理论研究及应用[J].教学与研究,2013,47(6):80-86.

[3] 曾凡军.从竞争治理迈向整体治理[J].学术论坛,2009,32(9):82-86.

[4] 张楠,卢洪友.官员垂直交流与环境治理:来自中国109个城市市委书记(市长)的经验证据[J].公共管理学报,2016(1):31-43.

[5] 李胜,陈晓春.基于府际博弈的跨行政区流域水污染治理困境分析[J].中国人口·资源与环境,2011,21(12):108-113.

[6] 杜梅,马中.流域水环境保护管理存在的问题及对策[J].社会科学家,2005(2):56-57.

[7] 田园宏.跨界水污染中的政策协同研究现状与展望[J].昆明理工大学学报:社会科学版,2016,16(4):60-67.

[8] 刘光兰.基于外部性的跨区域大气污染治理模式研究[D].南充:西南石油大学,2015.

[9] 陈祖海,彭灵敏.跨界流域水污染利益主体博弈分析[J].中南民族大学学报:自然科学版,2013,32(3):108-112.

[10] 杨龙,彭彦强.理解中国地方政府合作—行政管辖权让渡的视角[J].政治学研究,2009(4):61-66.

[11] 陈瑞莲,任敏.中国流域治理研究报告[M].上海:上海人民出版社,2011:194-195.

[12] 曾凡军.基于整体性治理的政府组织协调机制研究[M].武汉:武汉大学出版社,2013.

[13] 项娟.《湖南省湘江保护条例》的法律思考[D].长沙:湖南师范大学,2014.

(责任编辑:管珊红)

Holistic Governance: An Effective Path to Solve Fragmentization of Transboundary Water Pollution Control in Taihu Lake Basin

ZHAO Xing

(College of Public Administration, Hohai University, Nanjing 211100, China)

Taking the transboundary governance of the Taihu Lake basin as an example, we analyzed the fragmentization of governance idea, the fragmentization of governance subjects, and the fragmentization of policy formulation and implementation in the transboundary water pollution control, and pointed out that the causes for the fragmentization of transboundary water pollution control included the lack of interests coordination and constraint mechanism, the restriction of administrative systems, and the deficiency of authoritative basin comprehensive control institutions. Referring to the theory of holistic governance, the author proposed to establish a holistic governance system, which used the basin comprehensive control institution as the carrier, took the construction of long-acting cooperative mechanism as the core, and cultivated the approval of social capital.

Transboundary water pollution; River chief system; Fragmentization; Holistic governance

2017-03-30

赵星(1994—),女,安徽凤阳人,硕士研究生,研究方向:资源与环境管理。

X522

A

1001-8581(2017)08-0119-05