笔墨之冠 艺术之巅

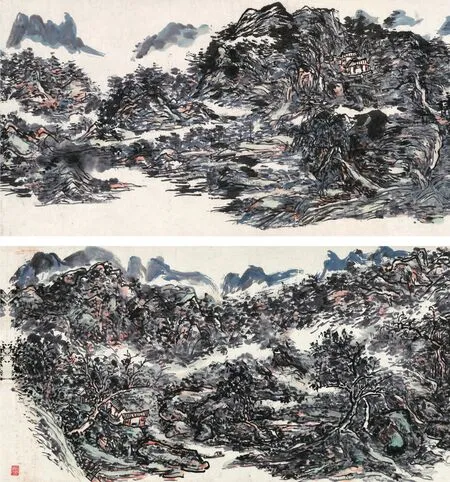

——黄宾虹九十二岁煌煌巨制《黄山汤口》

2017-08-30邵洛羊

邵洛羊

黄宾虹一生九上黄山,迭入烟云,笔底黄山无数。

《黄山汤口》作于1955年,是年宾翁九十二岁,

是其绘画生涯中的绝笔巨制。

从某一角度讲,画人和运动员有相似处。有些画人早年就崭露头角,才华锐发,在百米、二百米的一二十秒间即见优劣。有的要人到中年才渐入佳境、四五十岁方见驰誉画坛。颇如中距离的赛跑运动员。有的大器晚成,年届六七十岁始呈精妙,仿佛运动员跑万米,在最后一千米冲刺时才见分晓。尚有极少数的人,要到八十开外,始见内蕴外发,轴射光华,黄宾虹在绘画征尘中跑的路程最长,他跑的是“马拉松”,到寿登耄耋才突破旧框,创立新貌,登上了新的巅峰。

黄宾虹艺术路程如此之长,不是拖沓,而是积累。傅雷说他:“览宇宙之宝藏,穷天地之常理,窥自然之和谐,悟万物之生机。饱览饫看,冥思遐想,强年累月。……”(《观画答客问》)黄宾虹认为:“造化有神有韵,此中内美,常人不见。”江山的内美,必须在静中参悟。五六十年时间算不得长。

黄宾虹学养深厚,对考古、金石、书艺、印学、诗文、鉴赏、教育和纂编出版,无不深有造诣,这就大大有助于他的画和画论。他第一个明确指出“中国画艺术之最高境界,就是要有笔墨”。

说“气韵生动,是从骨法用笔中取得的。骨法用笔中透露出生动的气韵来。”(《黄宾虹专辑年谱合编》)总结出“五笔”(平、留、圆、重、变),“七墨”(浓、淡、破、泼、渍、焦、宿,聚气墨之法,成“积墨”)。自叙习画历程:“必须如蚕之为蛹,三眠三起,吐丝成茧,缚束其身,最后必须钻穿脱去,栩栩而飞,要不经过这样的艺术生活,由渐变到突变,反复蜕化,就不可能体会这样的艺术真谛。”(同上)

黄宾虹主张“求脱”不宜过早。他自己的破壳振飞,严格一点讲是在八十岁。

《黄山汤口》是黄宾虹九十二岁最后一件精品,此图五笔七墨俱备,是他画论主张在纸上“用兵”的有力例证。黄山有两湖、三瀑、二十七溪、七十二峰、集天下名山之美,徐霞客赞叹“黄山归来不看岳”。黄宾虹九上黄山,迭入烟云,画过无数的黄山题材,《黄山汤口》是他最后一幅的精美大件。

汤口,是游黄山的前山入口处,作者画题写道:“黄山汤口,三十六峰,天都、莲花、浅海胜景由汤口入。”

黄宾虹 高阁清话

《黄山汤口》,作者移动云壑,搬迁山林,作过一番艺术剪裁。看来图的下端似桃花溪,其左侧长松高植,老藤缠绕,侧边有屋一楹,当为观瀑楼,长松下坐两幽人,作晤谈状,松树植处为一隆起丘陵地,土石丰厚,杂草丛生。溪涧上面为画幅之中端、有水流三道下泻,应为人字瀑和百丈泉,其上该为紫云峰了。

作者略去了上山必经之慈光阁、半山寺诸景,把一座主峰突出,小峰簇拥,高耸入云,宛若一朵初放的荷花——莲花峰,拉近放在画幅上端的部位,再在峰后抹上几应错落有致的远山,组成了一幅雄伟峻峭的山水画,画得严实坚厚,给人有重量感。整座莲花峰际、无半丝云彩,全以笔胜,全以墨胜,画得苍莽雄伟,郁郁葱葱;却在流泉和溪涧畔,留有委蛇曲折的空白,其势婉转流动,显得淡荡空灵,用来衬托莲花峰的实体。这使人忽生奇想:画幅之上端似乎是一位“力拔山兮气盖世”的壮士;下端宛如娥眉蝉鬓之美女,颇具相彰之趣。由于长松作柱,并无上重下轻之弊。构图平中出奇,实处见虚,足见黄宾虹冥心玄化之匠心。

全图用笔飞动,全以草篆狂草笔法出之,或钗头鼎足,拂索飞毫,或蚓走龙行,放逸淋漓,昔人形容上乘之草书有“腾云度秋月,老木挂寒藤”之句,宾老得之矣!溪畔泉边有一段山石,乃破墨和渍墨并用,铺水恰到好处,画得美嫣潮润,水石俱活。乔松下一片绿荫之地,用浓墨、宿墨,层层堆积,显得郁郁苍苍,实中透气。

粗看莲花峰若乱石堆砌,细察则石块有大有小,有竖有横,有亮有暗,组织有序。色彩在浅绛的基调上,却于峰颠之一块竖石上,敷以淡青之色,顿使莲花峰出现“万般赭红一点绿”,产生了轻快感,似不经意,却见慧心。

在安徽歙县黄宾虹故居,有林散之所撰之楹联曰:“九次上黄山,钩奇峰,钩枯木,作画似狂草,洋洋洒洒,浑浑噩噩;一生堕墨池,写金文,写古籀,以斜为正则,点点斑斑,漓漓淋淋。”对黄氏之山水画,此联甚可概括,亦具形象。

风貌独具、笔墨俱佳的《黄山汤口》,足以印证潘天寿对黄氏的评语:“孟轲云,‘五百年期间必有名世者。’吾先生之画学有焉。”

黄宾虹 山川卧游卷