大漠禅意

2017-08-28甘肃

甘肃/牧 心

大漠禅意

甘肃/牧 心

对于“沙漠”,很多概念性的印象归集于一个词语概括,那就是“畏惧”。畏惧黄沙漫卷、狂风恣肆,畏惧迅雷不及掩耳之势的侵袭,畏惧那时空的迷失、自我的迷失。如同远古的先民,畏惧黑夜的降临,畏惧洪水的泛滥。

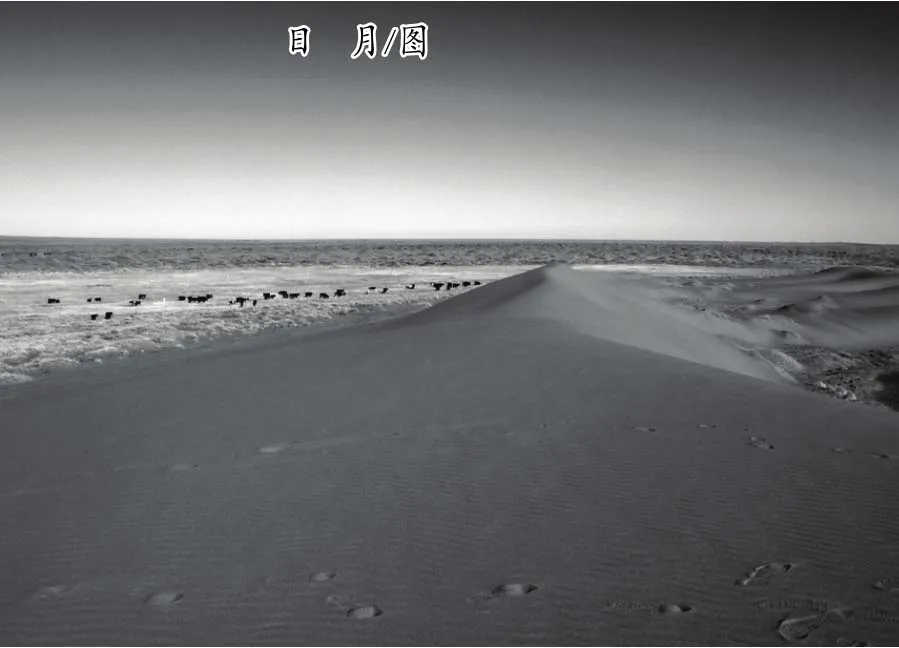

可在阳春二月的丽日晴天 (新春元宵佳节),我们跟随金昌背包客走进巴丹吉林沙漠,畏惧顿然全无,倒是被它的柔情、包容和静默摇颤着心旌。从迎接我们的晨曦到送别的夕阳;从高耸入云的沙峰到低凹如湾的沙窝;从漫无边际、起伏跌宕的沙海到道道蜿蜒曲美的沙梁,无不忠实地阐释着一个“禅”字。静驻尖梁,远眺沙海,心境澄滤,一如脚下的沙粒,毫无尘滓。这里有“千江有水千江月,万里无云万里天”的豁达;这里有“竹影扫阶尘不动,月穿潭底水无痕”的超然;这里有“石压笋斜出,岸悬花倒生”的执著;这里有“明月松间照,清泉石上流”的从容。

明代学者马坤在《呻吟语》中曰:“造化之精,性天之妙,唯静观者知之,唯静养者契之,难于纷扰者道。”徒步之旅有其他所有旅行所绝不能及的得天独厚的内蕴:于每一步、每一滴汗水、每一声感叹、每一次张目、每一阵双腿酸疼、每一回席地而坐、每一回瞭望、每一回静思、每一次回首中,修炼禅定,参悟天地奥妙。骑行多为终点的挑战,走马观花一路风景;自驾、乘车旅行只为自主快速到达景点,是刻意为赏景而行,计划目的过于明确,缺少从容和超验。

巴丹吉林沙漠的神奇在本世纪初就吸引了人类的拜谒。当考察队、探险者、户外运动者纷沓而至时,它展现在人们眼前的不是单调的堆堆沙丘,它有海拔高达1617米的必鲁图巍巍高峰,堪称沙漠中的“珠穆朗玛峰”,在蓝天下,犹如万年古塔肃穆、静默;有神秘的千年古庙;有上百个海子,更有神泉存在。当我们汗流浃背,弓着腰,一步一步艰难地走到高峰前,就像是完成了一个长长的膜拜之礼。我静静地凝望它的神情,在阳光的映照下,它和大庙的如来别无二致。我不由得盘腿而坐,双手合掌,面对这自然之神,没有杂念,连身体也没有,只用灵魂对白,轻轻地问:吾心尚在否?吾心尚明否?它仿佛对我说:云在青天水在瓶。观空亦空,观闲亦闲。

沙漠风神的雕塑艺术才是真正的登峰造极。错落韵致的沙丘上,道道匀称的曲线,不在柔美,而是遒劲、朴约。沙梁如削,又如巨龙静卧,身躯半明半暗,一阴一阳,和谐相容。我想象,风神在一个晨光熹微的清早飘然而至,他的长发映衬着晨光,飒爽,超然。广袖扬起,双脚踮起,舞动身躯,开始他的创作。两手各持一具:酣畅和简约。挥洒在天地之间,滚涛,怒舞,忽而如群龙飞天,忽而又如六宫粉黛,一起飘袂。卷起沙的裙边,跳进沙湾,掠过籽蒿,摩过脊背,漫过峰尖。黄昏,浑圆的落日为他谢幕,余光染红了长袍,他含笑着静静地欣赏他的杰作。蓦然间,消失在暮色里。

这片神奇而宁静的大漠,没有孤寂在千年的荒芜中,它以极致的宽宏荫佑着生命的生长。从远古的月氏人逐鹿,到今日的牧民放牧,从曾经水草丰茂的湖泊到今日隽秀的海子,从湖边的芦苇到沙丘上的蓬蒿,无不是大漠的孕育、弱水河的福泽。天玄地黄,旷漠苍远。一行赤诚于自然的背包客,数十人举旗浩荡在大漠中,渺小成散落在大漠中的各色的小点。流动的点和静默的点,动静相互映衬,谱成一曲悠远而又苍凉的歌、一曲生命的咏叹,回荡在黄色的漠上、黄色的荒草上、黄色的容颜上。远眺的眼神和静立的身影是深沉的旋律,脚步和汗水是跌宕的节拍。抑或这支歌已然吟唱了几千年,从大漠生成,有了生命就开始了,大漠的子民用粗犷、沙哑和朴拙的音腔喟叹生之悲壮和苍凉,却无悲戚和忧郁,已生即生,淡然如然,昼顶高阳,夜披星光,日复一日,周而复始。

寸断一日的行旅返在路上,于漠中古庙未曾谋面,亦未邂逅朴实的牧民,不知古庙会层叠多少大漠的禅意,亦不知牧民会启迪多少生之意蕴,只看到天边一轮殷红的落日染抹着两三只骆驼的双峰。它们犹如得道的僧师,静立在大漠中,守望大漠星空,聆听风神禅语,参悟岁月的更迭和人世的沧桑。

早些年,我曾在博客里起了一个名叫“沙海垂钓”的栏目,在那里遐想身处大漠,能经历到什么,感受到什么,收获什么。但终究是无病呻吟,空洞无物。今日真正身处沙漠,我像一个阅历丰厚的钓叟,又像一个涉世未深的少年,兀自在这广袤无垠的沙海里垂钓,然而,无论以何种技艺,终究是两手空空,所有的皆被茫茫沙海的博大和深邃化了,只有大漠与我两空。我还不如做一个不识只字的闲人,空对这高天厚地,无心,无形,无物,虚极,守静。