岳麓书院逾千年

2017-08-23宋冬霞

宋冬霞

在古木参天、山光水色的湖南长沙湘江西岸,有一片典雅、庄重的古建筑群,这就是为世人瞩目的中华“四大书院”之一的岳麓书院。院以山名,山因院盛。岳麓书院存在于世已经超过一千多年了,不夸张地说它是目前世界上最老的高等学府之一。岳麓书院坐落在岳麓山下。古人视岳麓山为南岳七十二峰之一,是衡山之麓,因而得名岳麓。岳麓山近市而不喧,林深而泉甘,因而为文化教育的发展提供了幽雅的自然环境。

宋真宗亲赐院名

当车子驶过长沙湘江橘子洲大桥,岳麓山便进入眼帘。远望青山连绵,俯瞰湘江如带,漫山遍野古木参天,满眼春色,郁郁葱葱,翠绿青黛,优美景色令人驻足。穿过湖南大学、湖南师范大学无校墙的校区,便到了岳麓书院。

岳麓书院经宋元明清各朝代,历经千年,弦歌不绝。晚清推行新政,1903年改为湖南高等学堂,即现在湖南大学的前身。岳麓书院里人才辈出,在近代影响较大的名人有:曾国藩、左宗棠、谭嗣同、黄兴、蔡锷……现在的岳麓书院古建筑群主要是明清遗物,分为教学、藏书、祭祀、园林、纪念五大建筑格局。为全国重点文物保护单位。

在距离岳麓书院约200米的路上,有一亭子,名为自卑亭。自卑亭是岳麓书院的附属建筑,在古代,亭子周边是阡陌纵横的农田,建亭供行人歇足之用。现在四周都是宽敞的街道,亭子矗立在人行道上。亭名源出《中庸》:“君子之道,譬如远行,必自迩;譬如登高,必自卑。”意思是说人的道德修养方法,好比长途跋涉,须从近处开始;好比攀登高峰,须从低处开始。古代学子的理想是:通过科举走上仕途,光宗耀祖,所谓“修身齐家治国平天下”是也。可以想象,古代的读书人看到这个亭子,触景生情,能够激发他们虚心求教、积极进取的决心。

当来到岳麓书院,首先进入视野的是岳麓书院的头门。“头门建于1986年,为使现存书院形成整体,便于管理,两侧增设了围墙”,当地朋友介绍道。远望头门,上悬“千年学府”横匾,庄重肃穆。朋友讲,这是岳麓书院1010周年院庆时,湖南大学长沙校友会赠送的,集唐代湘籍著名书法家欧阳询手迹而成。头门门联为:“千百年楚材导源于此近世纪湘学与日争光。”撰联人虞愚,曾任中国社会科学院哲学研究所研究员,中国书法家协会副主席。对联高度概括了岳麓书院千百年来在培育人才和学术研究方面的地位和作用,表达了作者对书院的由衷赞誉,寄托了对湖南学子的殷切期望。

穿过头门,便到了大门。大门采用南方将军门式结构,两旁置有双面浮雕的汉白玉抱鼓石,为宋明时期珍贵艺术品。相传道光年间,岳麓书院学生、两江总督陶澍严惩贪官曹百万,没收其财产时,发现这对古物,即转赠书院珍藏。大门正上方,悬挂宋真宗“岳麓书院”御匾。宋真宗为宋代第三个皇帝,善行文治政策。他听说岳麓书院山长(即院长)周式以德行著称,办学成绩卓著,便特别召见,欲拜为国子监主簿。但周式心系岳麓,坚持不从。皇帝被他的精神所感动,就亲赐“岳麓书院”四字及经书等物。岳麓书院从此名闻天下,前来求学者络绎不绝,成为北宋四大书院之一。大门两旁悬挂的对联是:“惟楚有材于斯为盛。”

赫曦台上南北两面墙壁分别大书“福”“寿”二字。据传“寿”字是一道人用扫把蘸黄泥所书,一气呵成。后来罗典补书“福”字与“寿”字对称。罗典在清乾隆、嘉庆时任山长。“赫曦”是日出光明之意,为宋代理学家朱熹命名。

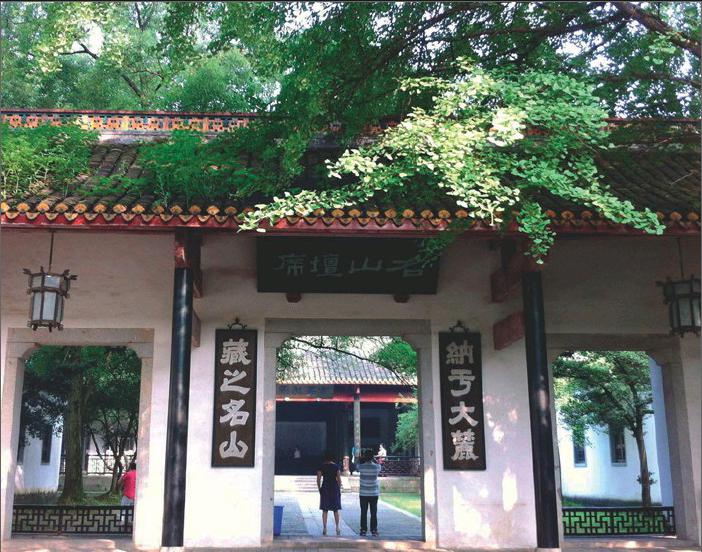

转眼来到了二门。二门门额正面悬有“名山坛席”匾,是1984年复制,集清代著名湘籍书法家何绍基字而成。“名山”即著名的大山,这里专指衡山之尾——岳麓山。“坛席”即坛位,除地为坛,上设席位,以示生徒对老师的礼遇。两旁有对联:“纳于大麓藏之名山。”走过二门,见二门背面有“潇湘槐市”匾,现匾由原全国人大常委会副委员长、民盟中央主席楚图南补书。“槐市”是汉代读书人聚集和书籍集散的地方,“潇湘”泛指湖南,“潇湘槐市”是说岳麓书院是湖南文化名人、士子学者聚集的场所,其人才之盛,有如汉代槐市。

传道济民五讲堂

经头门,过大门,进二门,便到了书院的核心部位——讲堂。这座千年历史的知识殿堂,既洋溢着浓郁的文化气息,又显出其自身的雅静、幽深与庄重。置身其中,让人领略到先贤们对培育人才的无限热忱,耳畔仿佛回响着先贤们对莘莘学子的淳淳告诫,体悟到先贤们“传道济民”的博大胸怀。

讲堂共五间。正中设高约一米的长方形讲坛,为古代老师授课的地方。上摆两把红木雕花座椅,为山长和副讲的席位,也有纪念朱喜和张栻两位大师同堂讲学之意。讲台之后为木质屏风,上面嵌刻山长张栻撰写的《岳麓书院记》,该文内容实为古代岳麓书院培养人才的指导思想。讲堂南北两壁嵌“忠、孝、廉、节”,“整、齐、严、廉”大字碑,前四字为朱喜手书,后四字为山长欧阳正焕书。大厅中央悬挂两块鎏金木匾:一为“学达性天”,康熙帝御赐,原匾散失,现匾为1984年集康熙手迹重制。其意悟为,知识不只是赚钱谋生的手段,人通过对天理(知识)的学习体悟,可以穷尽心理,恢复天性,上达于天命,进入到天人合一的境界。

讲堂屋檐前悬有“实事求是”匾。“实事求是”源自《汉书》。毛泽东年轻时曾住在岳麓书院的半学斋,这块匾对他产生过很大影响。经过大力倡导,成为最常见的词语。中国古人的教育理念是先育德后育才,学会做人后,“有余力,方学文。”讲堂有对联多幅:如“工善其事,必利其器”、“业精于勤,而荒于嬉”等。除上述匾额楹联外,讲堂大厅壁上还嵌有《书整齐严肃四字因示诸生诗》碑、《岳麓书院学规》碑、《六有箴》碑等石、木刻,均为清代遗物,有重要的史料价值和文物价值。

中国古代书院的重要特色,是形成了讲学、藏书、祭祀的基本规制,又被称为书院的“三大事业”。“藏书”相当于现代图书馆的职能,“祭祀”是供祀职能,对象有先圣、先贤、先儒、乡贤、名宦等。讲堂两旁有南北二斋,分别为教学斋和半学斋,均为昔日学生居舍。教学斋的对联是:业精于勤,漫贪嬉戏思鸿鹊;学以致用,莫把聪明付蠹虫。古代书院与当代大学不同,并无固定学制。学生学习也以自学为主,师长讲解、学友讨论为辅,更需要自强自律。

唯楚育材,于斯为盛

穿过讲堂,后面有一高大古建筑为御书楼。岳麓书院创建始即在讲堂后建有书楼,宋真宗皇帝赐书后更名“御书阁”。现存的御书楼建于清康熙二十六年。今天仍然作为古籍图书馆供书院教研人员使用。文庙位于书院左侧,自成院落,建于明代。文庙的门称为棂星门,门上有石刻“道贯古今”。六君子堂,祭祀对岳麓书院的发展作出杰出贡献的六位先儒。时务轩,是为纪念清末维新派创办的学校——时务学堂而建,位于书院园林内,与百泉轩隔池相望。麓山寺碑是我国现存碑刻中影响较大的一块碑,由唐开元十八年(公元730),著名书法家李邕撰文、书丹并镌刻,因文、书、刻三者俱佳,故有“三绝碑”之称。不过,因为年代久远,已有破损。平时铁门紧锁,只能站在外面瞻仰。书院内还有许多展室,展出丰富的文史资料。当然我只能拍几张有代表性的奉献给大家。

走出岳麓書院。书院的对面是湖南大学礼堂,为中西合璧的建筑,是省级文保单位。许多风华正茂的大学生正从礼堂出来,女生居多,不由想起书院大门上的对联:“唯楚有材,于斯为盛”,真是千年书院,薪火相传。不过在古代女生是不能进书院的,真不知道会埋没多少人才。

参观一次岳麓书院,就是感受、领悟、欣赏和思考一次岳麓书院文化的过程。当我们跨入书院大门,从雅致、端肃的建筑群中,感受到儒家士人的严谨和闲逸的读书生活,欣赏到他们的审美情趣和生活理想,同时发现,“整齐严肃”的讲堂与“鸢飞鱼跃”的园林构成了一幅对照鲜明而又浑然一体的有趣画面,这不正是古代士大夫“儒道互补”的文化心理的体现么?当我们离开喧嚣的城市,摆脱繁重的生存负担而徜徉于千年庭院,就会被这古朴、清新、优美的环境所吸引。我们也会发现,这里更为珍贵的却是它闪烁的文化光彩和浓郁的文化气息。这里的每一组院落,每一间房舍,每一方石碑,甚至每一块砖瓦,都深含着隽永的文化品味——岳麓书院,湖湘文化的根,让人向往,让人留恋。