地震应急救援能力城乡差异性评价指标研究*

2017-08-22章熙海吴珍云池营营张苏平

章熙海,万 群,吴珍云,池营营,王 琛,张苏平

(1.江苏省地震局,江苏 南京 210014;2.甘肃省地震局,甘肃 兰州 730000)

地震应急救援能力城乡差异性评价指标研究*

章熙海1,万 群1,吴珍云1,池营营1,王 琛1,张苏平2

(1.江苏省地震局,江苏 南京 210014;2.甘肃省地震局,甘肃 兰州 730000)

首先从分析城乡差异角度,给出了地震应急救援能力的定义;明确了城市和乡村的划分界限;根据地震应急救援能力的城乡实际,确定了评价指标选取的原则;最后从基础设施及环境条件、民众应对地震的能力和公共资源应对地震的能力三方面提出了地震应急救援能力城乡差异的影响指标,并简单介绍了一种地震应急救援能力城乡差异评价模型。

地震;应急救援;能力;城乡差异;指标

地震应急救援是防震减灾“三大工作体系”的重要组成部分,其实际工作成效虽受地区构造环境、地震背景等客观自然条件的制约,但更取决于当地人口经济、基础设施、行政管理等诸多社会人文因素。所以,一个地区的地震应急救援能力在很大程度上决定于诸如房屋抗震性能、道路交通条件、医疗卫生状况、居民受教育程度、救援力量配备、应急预案准备、救援物资储备等条件。

由于我国各地长期存在不同程度的城乡差异,导致地震应急救援也同样有城乡差异性问题[1]。目前,我国抗震救灾坚持“属地为主、分级负责、相互协同”的原则。各地区震后实施应急救援时,主要以行政区域为单位开展工作,对辖区内的城市和乡村并未独立实施各自的地震应急救援工作。但鉴于地震应急救援工作客观上存在城乡差异,所以在具体实施中,不论是震前应急准备,还是震后紧急救援,各地各级政府在统一调度指挥的前提下,实际对城市与农村也相应采取了不同的工作方法或救援对策措施。

“最大程度地减轻地震灾害”是防震减灾工作的根本宗旨。城市和乡村由于自身条件不同,在遭受地震袭击后会呈现不同的灾害特点,这就要求我们采取不同的应急应对措施。我们必须充分了解城市和乡村的现状及特点,对城市和乡村地震应急救援能力进行深入细致地分析,查找发现他们各自的优势和短板,才能在开展地震应急救援工作时做到有的放矢、对症下药,全面提高地震应急救援工作效率,真正达到最大程度减轻地震灾害的最终目标。

本文将以城市和乡村作为对比的主体,从分析两者差异角度给出地震应急救援能力的定义,讨论城市和乡村之间界线的划分,并从基础设施及环境条件、民众应对地震的能力和公共资源应对地震的能力三个方面探讨城乡地震应急救援能力的差异,最终提出一套能体现出城乡差异的地震应急救援能力比较指标体系,以期有助于各地了解本地区地震应急救援城乡现状,加强城乡应急救援工作重点,达到有针对性提高地震应急工作效率的目的。

1 地震应急救援能力的定义

关于地震应急救援能力,很多学者进行过相关研究。谢礼立[2]为城市防震减灾能力给出了一个比较宽泛的定义,即一个城市确保其地震安全的能力;邓砚等[3]提出的县(市)地震应急能力是指县(市)地域内,以减轻地震灾害造成的人员伤亡和经济损失为目的的,该县(市)在地震发生的前后在自然条件、人力、物力、财力、管理等硬件和软件方面所需具备的某种程度的水平。

《百度百科》给出“能力”的解释 , 是完成一项目标或者任务所体现出来的素质[6]。这里要讨论的“目标或任务”是指地震应急救援。地震应急救援的能力应该不单单是一个人、一群人或一个地理概念上地区的某方面能力,而更多体现的应该是一个相对完整的行政管理单元所具备的综合素质。同时,该素质不应该仅仅限于“人为”的主观素质或主观条件,还应该包括诸如“先天”就具备的客观素质或客观条件。如,我国东部地区因海拔低、地势缓带来的交通便利,事实上就降低了这些地区地震应急救援过程中交通运输的难度。再如,城市地区由于人口密度高,建筑物集中,地震之后的灾民安置需要一定空旷空间的应急避难场所;而在农村地区,由于地域开阔,人口密度低,且自然资源相对丰富,他们对于这类场所的需求并不迫切,这在客观上也提升了农村地区在灾民安置方面的应急能力。

本文将讨论城市和乡村两类地区的地震应急救援能力的差异,结合这一目标,笔者定义地震应急救援能力为,在一定社会区域内(城市或乡村),为了减少地震造成的人员伤亡和经济损失,震前所采取的或已具备的抵御地震灾害的措施、条件(包括主观和客观),以及在震时、震后所能实现的种种以减轻地震灾害和维护社会稳定为目的的行动或人力、物力、财力等投入的水平。凡与上述相关的内容,均可视为地震应急救援能力的一部分。

2 城市和乡村界线的划分

在我国,城市、城镇、农村、乡村等都是被用来表述一定社会区域的基本概念。虽然人们日常生活中经常使用这几个名词,但其含义相对比较模糊,《辞海》对这4个概念也未予以专门的定义。《百度百科》对城市和城镇的定义基本相同,都是指以非农业人口为主、从事非农业产业(工商业)的人群居住地。农村和乡村的内涵也基本一致:以从事农业生产为主的劳动者的聚居地。结合我国当前实际情况,可以认为,城市一般是指聚集了大量人口,具备较完善的居住、商业、服务业、医疗、教育、政府管理职能等,建筑物相对密集的区域,一般也是一个行政区域的政治、经济和文化中心;农村则是指以从事农牧业的人口为主,建筑物相对分散,主要以集镇和村落为居住地的区域。但落实到现实中,准确划分我国城市和乡村的界线却比较困难。

我国关于城乡划分标准,从建国以来,先后共发布了四个规定。分别是:1955年11月7日发布的《国务院关于城乡划分标准的规定([55]国秘字第203号)》[7];1999年12月6日国务院批复同意,由国家统计局牵头,民政部、建设部、公安部、农业部、财政部参加,联合制定统计上使用的城乡划分统计标准《关于统计上划分城乡的规定(试行)》[8];2006年3月10日,国家统计局发布的《关于统计上划分城乡的暂行规定》[9];2008年8月1日国家统计局发布的《统计上划分城乡的规定》[10](下称“2008规定”)。这四个规定分别是我国不同时期,根据当时的社会、经济、人口状况,参考行政区划实际,为我国进行计划、统计和其他业务工作的需要而制定的城乡划分标准。按最新的“2008规定”,我国的地域包括城镇和乡村。城镇包括城区和镇区,其中,城区主要指市辖区和不设区的市,而城区之外的县人民政府驻地和其他镇属于镇区。城镇以外的区域统称乡村。

刘冠生[11]则从分析城市、城镇、农村和乡村概念入手,指出我国在理解和使用这些概念时的不统一和不规范,最后根据我国城乡的现实情况和发展前景,针对城乡划分,提出了三种解决方案:城市-农村方案、城镇-乡村方案和市-镇-村方案。其中的“城市-农村方案”就明确提出将县政府所在地的县城划归城市,农村则包括镇(乡)、村。庾德昌在充分分析城市和农村的本质区别后认为,城市一般指县城以上(含县城)的区域,农村则县城以下(不含县城)的地区。

可见,专家认为的城市和乡村与我国现行行政上通行的规定不完全一致。事实上,随着我国经济的飞速发展,各地生活方式、基础设施条件都发生了巨大的改变,以往的分类划分也已不完全符合当今的实际。本文从行政管理、建筑物结构类型、交通便利条件、人口密度、自然环境等方面综合考虑,将县及以上级人民政府所在地称为城市,具体包括:县城、地市级城市、省城和首都等;其他区域则统称乡村,具体包括:乡(镇)政府所在地、人口较多的集镇、自然村落、居民点等。

3 评价指标选取的原则

地震应急救援能力的城乡差异性比较,具体是指同处在一个行政区域内的城市和乡村的比较,而不是将甲地的某个“城”与乙地的某个“乡”进行对比,因为那样的比较既无法操作,也毫无意义。另外,分析地震应急救援能力城乡差异性选取的指标,也不同于区域(行政区划单位)差异性比较所选取的指标。一个区域在自然地理、经济结构、组织管理等方面具有自身的独立性和完整性,而且,比较的都是同等行政级别的管理单元。而同一个行政区域范围内的城市和乡村的比较,对比主体不是对等的行政管理单元,另外,两者的组织管理、经济结构等不是独立的,而是共享的、统一的。所以,分析比较城乡地震应急救援能力的差异性须采用不同的指标体系。

由于同处在一个相同的地理空间范围内,区域内的城和乡所面临的地震风险、所“享有”的自然资源应该是基本相同的,如城、乡共处的构造背景、地震活动性、气候等。同时,因为同归一个行政管理机构管辖,城、乡所具备的一定级别的行政管理资源也是共用和相同的,如部分共用的救灾资源、政府行政效率等等。这一类影响区域地震应急救援能力的部分指标就不能用在城乡差异性的比较指标体系中。

所以选取地震应急救援能力城乡差异性指标时,必须坚持以下原则:①指标必须既能体现区域地震应急救援能力,同时也能反映城乡差异性;②指标必须与应急准备、紧急处置及抢险救灾相关,特别是要选取影响地震人员伤亡、经济损失、灾民安置及社会稳定等的因素;③指标既要包含人力无法或短时间难以改变的客观因素,也要包含经过人为努力能较快见效的主观因素;④因指标选取的局限性,不可能列出所有比较指标,故指标可具有一定的综合性。

4 城乡地震应急救援能力比较指标的确定

关于地震应急救援能力影响因素及指标的相关研究,许多专家做过这方面的工作[12-14]。如李亦纲等建立的地震应急救援能力评价指标包含应急预案体现、应急救援队伍、应急指挥系统灾情获取能力和应急保障能力5个大类共19个小类;张勤等针对城镇社区地震应急能力提出的评价指标体系共有社区组织应急反应能力、社区居民应急反应能力、社区工程抗震能力、社区应急准备能力和社区应急救援能力等5个大类23个小类;邓砚等[3]为县(市)地震应急能力列出了环境支撑能力、应急资源保障能力、社会控制能力、心理应对能力及行动执行能力共5大项17小项评价指标。具体指标参阅相关文献。

笔者参考上述文献,并结合地震应急救援能力城乡差异比较的特殊性,确定从①基础设施及环境条件、②民众应对地震的能力、③公共资源应对地震的能力三方面进行讨论,从中筛选出既能影响地震应急救援能力,又能体现城乡差异性的指标。

(1)基础设施及环境条件

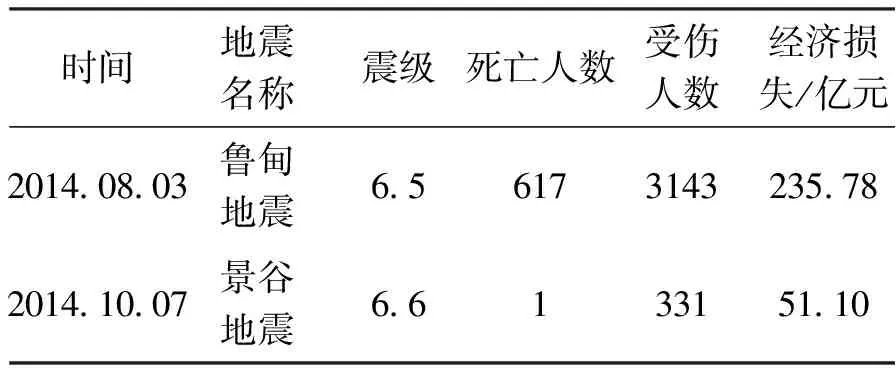

这是影响城市和农村地震应急救援能力的决定性因素。基础设施及环境条件涉及的内容很多,主要包括房屋抗震性能、地形地貌条件、道路交通状况、基础通信条件、高层建筑的比例及平面分布密度等等。我国破坏性地震之所以会有人员伤亡、财产损失等灾害,目前最主要的原因应该是建筑物倒塌和山体滑坡等,即这些灾害的发生与地震灾区的基础设施及环境条件是密不可分的。2014年云南鲁甸6.5级地震与景谷6.6级地震,同样是发生在云南,地震震级相当的两次地震,但地震造成的灾害损失却相差很大(表1)。究其原因,两地房屋结构类型、建筑材料和场地条件存在差异。鲁甸农村地区抗震性能较差的土木结构类型房屋占比80.44%,而景谷农村地区土木结构类型房屋占比只有32.4%。另外,鲁甸灾区大多数居民居住在河谷、峡谷地带,而景谷地区居民点大多分布在小坝子或开阔地带[15]。

表1 2014年云南鲁甸地震与景谷地震主要灾害损失对照表

时间地震名称震级死亡人数受伤人数经济损失/亿元20140803鲁甸地震6561731432357820141007景谷地震6613315110

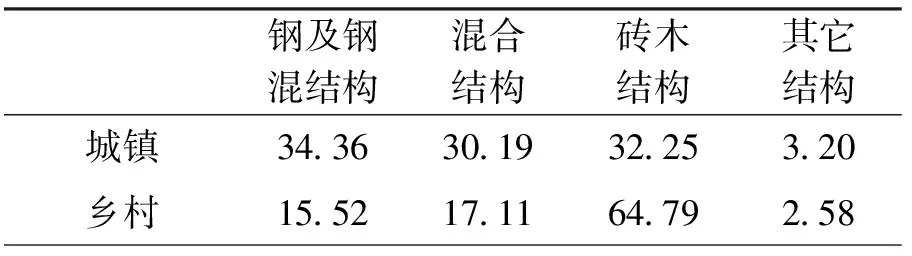

众所周知,由于建设经费、行政监管及生活习俗等原因,我国城市与农村房屋抗震性能具有明显的差异。主要表现在:农村地区抗震性能弱的房屋结构类型(如砖木结构、土木结构等)比例明显高于城市地区,另外农村老旧民房比例也明显高于城市地区。表2为四川省芦山县城镇和乡村各类结构房屋比例组成。乡村相对抗震性能弱的砖木结构比例最高,而城镇地区砖木结构房屋比例只相当乡村的一半。一般地,抗震性能弱的房屋更易导致震后人员伤亡和经济损失。此外,因土地紧张,高层建筑数量、比例及平面分布密度,城市明显高出农村,导致城市震时人员疏散困难,及震后紧急救援困难。

表2 芦山县城镇与乡村各类结构房屋比例 %

注:数据来源于2016年四川省地震应急基础数据库 2014年云南鲁甸地震,当地政府吸取汶川地震、芦山地震等应急救援经验教训,交通部门及时果断地对灾区实施了交通管制,为取得鲁甸地震应急救援的最终胜利提供强有力的支援。这从正面充分说明了道路交通条件的重要性。事实上,农村与外界联系的道路通行条件及基础通信设施和城市也不可同日而语。我国大部分城市与外界是以高速公路或高等级公路相通的,但农村地区的公路条件则差距大、差别大,特别是我国西部山区,还有一定比例的村庄未通公路,且属手机信号盲区。这种情况即使在我国部分东部省份的农村也有存在。表3为我国部分县(市)境内各等级公路里程比例数据,可以清晰地看出各地低等级公路占比较大,可以想象,这些公路是分布在全县(市)各地连接着各个村镇、居民点,而当地的县城已经开通了高速公路或较高等级的公路。

表3 我国东中西部四县(市)境内各等级公路里程占比 %

以上因素都是体现城市和农村在基础设施或基本环境条件方面地震应急救援能力差别的重要指标。

(2)民众应对地震的能力

面对地震袭击,人们的各种应对行为和措施(包括震前、震时及震后)对于减轻地震灾害至关重要。分析城乡地震应急救援能力的差异,必须考虑民众应对地震的能力,这些能力体现在:居民受教育程度、民众接受防震减灾知识宣传和应急演练经历、灾民之间的自救互救能力、青壮年人口比例和应急期灾民生活自给能力等等方面。一般认为,曾经经历过地震的人再次遭遇地震时,总会比第一次遇到地震的人更有应对经验,更能从容沉稳逃生。同样,在震前接受过防震减灾知识宣传或参加过地震应急演练的人们,比对地震一无所知的人,更能科学理性地对待地震。而据笔者在全国多地了解的情况及我国地震科普宣传教育工作的实际,各地在城市社区和农村村镇开展此项工作是有差别的:对城市宣传的多,对农村宣传的少;城市接受此类教育、参加演练的人多,农村接受此类教育、参加演练的人少。表4为我国部分县(市)城乡居民接受防震减灾知识宣传教育人数的统计。

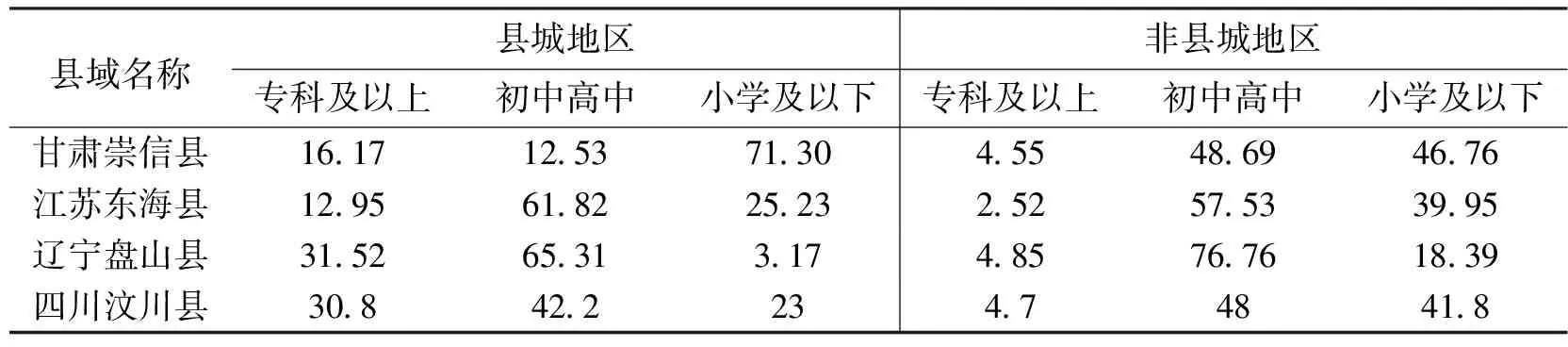

据苏桂武[16]研究成果,普通居民的受教育程度与其应对地震灾害的能力水平具有明显的正相关性。表5为我国四县(市)县城与非县城地区居民学历统计结果。可以看出,专科及以上学历人口比例城市地区明显高于农村地区,农村地区较大多数居民只有高中及以下学历。据此可知,两类地区人群应对地震灾害的能力水平就会呈现出明显的差异。

根据震后统计,不论是国内还是国外,通过自救互救方式获救的灾民占地震被埋压人员获救总人数的大多数,表6为我国唐山7.8级地震、汶川8.0级地震和日本阪神7.3级地震三次地震中灾民获救人数统计情况[17]。可见,自救互救在震后应急救援中非常重要,但城市和农村居民的自救互救能力是有差距的。客观上,农村比城市的被埋压人员更容易被营救。农村地区房屋多为2~3层及以下的建筑,解救震后被埋压人员一般采用简单工具甚至徒手就能进行。相对而言,城市地区楼房数量多、楼层高,对被埋人员的救援不使用专业救援工具、不掌握一定的救援知识是很难实施的。再有,城市地区人口众多,开阔地相对少、面积小,震后灾民安置难度大,对食品、帐篷的需求量大而集中;而农村地区由于地域分散、人口密度小,加之传统生活习惯影响,震后一般农村灾民的对食品、帐篷的需求要小。这些也都是体现地震应急救援能力城乡差异的重要影响因素。

表4 我国部分县(市)城乡接受防震减灾宣传教育人数统计表

表5 我国部分县(市)城乡居民学历水平统计表 %

表6 部分地震中获救灾民统计表

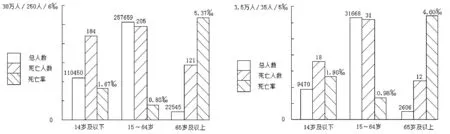

图1 鲁甸地震(左)、岷县漳县地震(右)不同年龄段人员死亡情况对比图

一般认为,青壮年人群比年幼或年老人群更能抵御地震灾害。2014年云南鲁甸6.5级地震共导致鲁甸县本地人口死亡510人。其中,15~64岁人群死亡率为0.80‰,而0~14岁人群和65岁以上人群的死亡率分别为1.67‰和5.37‰。同样,2013年甘肃岷县漳县6.6级地震共造成岷县死亡61人,其中,15~64岁人群死亡率为0.98‰,而0~14岁人群和65岁以上人群的死亡率分别为1.90‰和4.60‰,见图1。两次地震中,虽然15~64岁人员死亡人数绝对数最高,但该年龄段的总人口更高,所以,死亡率处于最低水平。

事实上,城市和农村的常住人口中,青壮年人口比例是有很大差距的。主要表现为城市人口中青壮年人口比例要高于农村地区。主要原因应该归结于大量农村青壮年离开农村进城务工。据笔者对7个省区(江苏、安徽、河南、山东、内蒙古、山西、河北)的55个居民地(自然村)进行的户籍人口与常住人口调查。常住人口少于户籍人口的村庄共49个(见图2),约占89%,其中户籍人口减少达到和超过30%的有29个,减少最多的3个点分别是河北省张北县单晶河乡谢家阳坡村(减少82.14%),内蒙古和林格尔县新店子镇榆林城村(减少75%)和江苏省沛县敬安镇许庄村(减少72.22%)。但也有3个村庄的常住人口比户籍人口增加了的,分别是河北省张家口市桥西区东窑子镇永丰堡村、江苏省徐州市鼓楼区金山街道杨庄和江苏省睢宁县城南社区府前西巷,三个居民地无一例外都处城乡结合部。人口变化的原因全部为年轻人外出务工,这些人员的年龄大多集中在20~50多岁。

图2 55个居民地人口数量变动情况统计

(3)公共资源应对地震的能力

政府是组织、实施抗震救灾工作的主体。不论是震前的应急准备,还是震后实施紧急救援都需要使用社会公共资源,而这些资源大多掌握在政府“手中”,并且由政府各部门集中管理、统一调度使用。对一个地区来说,又不论是管理抗震救灾工作的行政机构,还是实施救援的专业救援力量,以及救援物资等又都主要集中驻扎或存放在各级政府所在地——城市。因此,农村和城市两地居民震后能直接且快速享受或使用到的公共资源的丰富程度和难易程度的差别是显而易见的。城市地区集中了政府几乎所有核心办事机构。地震后,城区灾情信息一定会比农村灾情信息更快、更易、更准地为政府所掌握,加之专业救援队伍也多集中驻扎在城市,城市实施紧急救援能更快速、更高效。另外,志愿者队伍建设、应急预案覆盖率,农村与城市也存在差异(表7)。再有,城市往往集中了更多、更好的医疗机构和医护人员,虽然目前我国大部分地区农村的行政村多建立了医务室,但这些机构不仅专业人员少、技术力量弱,而且设备条件简陋,不可能承担震后应急救援的主要工作,总之,农村自身医疗救助能力的各方面均落后于城市(表8)。这些都体现了城乡能用于震后救援的公共资源的不对称,也是体现城乡两地地震应急救援能力差异的重要方面。

表7 四县(市)部分应急救援因素统计表

*注:该县非县城地区4个消防中队中,有3个消防队隶属当地采油厂。

表8 四县(市)医疗救助力量城乡对比表

注:表中数据为每万人的拥有量。

表9 地震应急救援能力城乡差异比较指标集

综上所述,城市和农村两类地区地震应急救援能力的差异,可从基础设施及环境条件、民众应对地震的能力和公共资源应对地震的能力三个方面共22个指标体现。表9给出了地震应急救援能力城乡差异比较指标体系的具体指标项。

5 评价模型

地震应急救援能力影响因素多且复杂,各因素很难用统一的方法来定量评测,所以,评价地震应急救援能力需要采用综合评价方法。常用的综合评价模型有多种,主要包括:模糊综合评判法、层次分析法、指数综合法、功效系数法、最优值距离法等[18],这里采用层次分析法计算。

地震应急救援能力的城乡差异比较分两步进行:第一步,对某地区城市和乡村分别按照统一的模型方法计算能力量化大小;第二步,将城市和农村的能力量化值进行比值计算。地震应急救援能力量化大小的计算采用多指标综合方法。采用专家打分法对选取的能力影响一级指标和二级指标分别打分,得出各指标对于地震应急救援能力的权重;各指标的实际取值按照某地区城市和乡村实际调查数据经过标准化得到。

综合计算模型:

(1)

因为地震应急救援能力采用了两级指标的综合评判,故上述计算将对二级指标和一级指标分别计算。

6 结论

地震应急救援客观上存在城乡差异,城市和乡村的地震应急救援能力也必然有差异。本文从基础设施及环境条件、民众应对地震的能力和公共资源应对地震的能力三方面探讨了城乡在地震应急救援能力上的差异,并提出相应的评价指标体系及评判方法。根据笔者近年来参加的多次地震应急工作实际调查,我国各地地震应急救援的工作重点及实际效果具有很大的差别,特别是存在着非常明显的城乡差异。主要表现在我国农村地区存在民居抗震性能差、乡村道路通行条件落后、农民对防震减灾知识的了解严重缺乏、相关部门对农村地区防震减灾工作缺乏重视等问题。地震应急救援能力城乡差异评价体系的建立,对于我们清晰认识各地城乡在地震应急救援方面的实际,分析地震应急救援工作的具体差异,提高城乡地震应急救援实际工作的针对性,改进地震应急救援工作方法,最大程度减轻地震灾害具有重要的意义。

[1] 章熙海,朱庆和,万群,等.地震应急救援中的城乡差异问题[J].灾害学,2015,30(3):156-160.

[2] 谢礼立.城市防震减灾能力的定义及评估方法[J].地震工程与工程振动,2006,26(3):1-10.

[3] 邓砚,聂高众,苏桂武.县(市)地震应急能力评价指标体系的构建[J].灾害学,2010,25(3):125-129.

[4] 百度百科.应急救援[EB/OL].(2013-09-11)[2017-03-10].http://baike.baidu.com/link?url=ella2xw6bIDSsYWkEAttd4qrkp2Y-vTWbW9-BT37dlhXu50jIhzRZIZSzv9cAU69hkVBQI82GJjMv9fKngV8b_.

[5] 安建,张穹,刘玉辰.中国人民共和国防震减灾法释义[M].北京:法律出版社,2009.

[6] 百度百科.能力[EB/OL].(2013-11-12)[2017-03-10].http://baike.baidu.com/link?url=zoKgAwE-rJCHZWnFXm6K84mK5hbHxpaDNLU

F4MIIgiQ1F-uIKfhS1XdimtVbSt0TWdJMspANpSOeUpc-gSlSEiHvGieEQmzGC6

Y1VwVIC8a.

[7] 中华人民共和国国务院.国务院关于城乡划分标准的规定([55]国秘字第203号)[Z].北京:中华人民共和国国务院,1955.

[8] 国家统计局,民政部,建设部,等.关于统计上划分城乡的规定(试行)[Z].北京:国家统计局,1999.

[9] 国家统计局.关于统计上划分城乡的暂行规定[Z].北京:国家统计局,2006.

[10]国家统计局.统计上划分城乡的规定[Z].北京:国家统计局,2008.

[11]刘冠生.城市城镇农村乡村概念的理解与使用问题[J].山东理工大学学报(社会科学版),2005,21(1):54-57.

[12]李亦纲,吴建春,张媛,等.地震应急救援能力评价指标与计算方法研究[J].震灾防御技术,2011,6(2):172-179.

[13]周进军,李洪泉.邓云峰,等.地震灾害综合应急能力评估研究[J].中国安全生产科学技术,2009,5(3):56-60.

[14]张勤,高亦飞,高娜,等.城镇社区地震应急能力评价指标体系的建立[J].灾害学,2009,24(3):133-136.

[15]和嘉吉,卢永坤,代博洋,等.鲁甸Ms6.5与景谷Ms6.6地震灾区房屋抗震能力差异分析[J].地震研究,2015,38(1):137-142.

[16]苏桂武,马宗晋,王若嘉,等.汶川地震灾区民众认知与响应地震灾害的特点及其减灾宣教意义[J].地震地质,2008,30(4):877-894.

[17]王东明,李永佳,陈洪富,等.汶川地震与玉树地震自救互救调查情况比较研究[J].国际地震动态,2012(5):19-25.

[18]黄良文.统计学原理[M].北京:中国统计出版社,2000.

Study on the Evaluation Index of Urban and Rural Differencesin Earthquake Emergency Rescue Capability

ZHANG Xihai1, WAN Qun1, WU Zhenyun1, CHI Yingying1,WANG Chen1and ZHHANG Suping2

(1.EarthquakeAdministrationofJiangsuProvince,Nanjing210014,China;2.EarthquakeAdministrationofGansuProvince,Lanzhou730000,China)

Theabilitiesofearthquakeemergencyrescuehavedifferencesbetweenurbanandruralareas.Thefirstgivesthedefinitionofearthquakeemergencyrescue,acleardemarcationofcityandcountryside,accordingtotheearthquakeemergencyrescuecapabilityinurbanandruralareas,pointedouttheprincipleofevaluationindexselection,finallydiscussestheimpactindicatorsofdifferencesinemergencyrescueabilityfromtheseismiccapacityofurbanandruralinfrastructureandenvironmentalconditions,thepublicandpublicresourcestodealwiththeearthquaketheearthquakeinthree,thefinalevaluationmodelisgiven.

earthquakeemergencyrescue;ability;differencesbetweenurbanandruralareas;index

2017-02-06

2017-03-14

地震科技星火计划项目(XH16013);甘肃省科技支撑计划(1504FKCA065)

章熙海(1968-),男,江苏溧水人,高级工程师,主要从事地震应急、信息网络研究.E-mail:Lkk126@126.com

张苏平(1965-),女,山西夏县人,高级工程师,主要从事地震应急指挥,灾害评估研究.E-mail:875030358@qq.com

10.3969/j.issn.1000-811X.2017.03.028.]

X43

A

1000-811X(2017)03-0164-07

10.3969/j.issn.1000-811X.2017.03.028

《百度百科》解释,“应急救援”一般是指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划[4]。《中华人民共和国防震减灾法释义》对地震应急救援的定义,指地震发生前所做的应急准备、地震临震预报发布后的应急防范和地震灾害发生后的应急抢险救灾[5]。可见,地震应急救援在时间跨度上涉及震前、震时和震后三个阶段,在工作内容上包括在应急准备、紧急处置和抢险救灾三个方面的内容(不涉及一般应急救援所要求的“恢复”,即震后恢复重建不属于地震应急救援范畴)。因此,讨论地震应急救援能力就必须全面考虑与三个阶段、三个方面相关的各种影响因素。

章熙海,万群,吴珍云,等. 地震应急救援能力城乡差异性评价指标研究[J]. 灾害学,2017,32(3):164-170. [ZHANG Xihai, WAN Qun, WU Zhenyun, et al. Study on the Evaluation Index of Urban and Rural Differences in Earthquake Emergency Rescue Capability[J]. Journal of Catastrophology,2017,32(3):164-170.