“四海之内皆可汗”

2017-08-21钟焓

钟焓

匈奴时代彻底结束之后,大多数立国于蒙古高原一带的北方少数民族政治体,其君长基本上都以可汗或汗作为名号,我们似乎可以因此而笼统地将其归并入“汗权体制”中。该体制所涵盖的民族从公元一千年纪前半期的鲜卑和柔然开始,相继经过突厥-回鹘时代,至于蒙古,余绪甚至延及崇德元年(1636)之前的后金。可以说从长时段上着眼,以蒙古高原为中心的内亚东部在汗权体制下经历的时间远长于此前处在单于统治下的匈奴时代。因此,揭示该体制中君权的基本特征显然是内亚史或者民族史研究中的一大根本性问题。

目前讨论这一问题的有些研究成果倾向于将内亚汗权体制下的君权视作与中原王朝长期延续的皇权大体相当的一类政治现象,即两者在权力的来源途径和作用效果上皆具很强的可比性,进而强调天子地位的中国古代君权观应当来自于其北方的内陆亚洲,并最终可以上溯到西方的印度-伊朗文明中。[1]不能不说,这对我们头脑中的既有历史知识体系构成了极强的冲击。然而,正像历史研究中许多看似激切雄辩的假说缺乏基本史实的支撑一样,上述学说同样存在着此类弊病,我们对之的纠正将具体见于下文。不过此种假说的出笼却从反面对我们提出了问题:中原王朝的帝权传统和内亚长期流行的汗权传统是否在本质上属于同类,带着对这一问题的思考,且让我们首先把焦点聚集到以天子为特征的中原王朝君权传统中。

中原王朝的君权传统

以商周两代而论,传统的学术观点往往强调两者在王权观念上的差异性,即商代并不流行对神格化的“天”的崇拜,其重视的祭祀崇拜对象多为商王祖先,可以说商朝几乎不存在将王族天神化的情况。这自然与西周普遍流行的将周王视为天子的观念大相径庭。最近的研究却对这种简单化的二分法提出了有力的质疑。实际上,还在晚商时期,商人就将其王室祖先与至上神“帝”等同起来,甚至商王死后也被冠以“帝”的名号。因此,早在天子观念兴起之前,作为世俗统治者的王室就已经与主要神灵建立了联系。而这很可能构成了在时间上紧随其后出现的天子观念的一个直接思想源头,或即《尚书·西伯戡黎》中所见的商亡前夕出现的天子之称的时代背景。

更重要的是,甲骨文的“帝”字本身遵循了象形造字原则,它来自于商人的远祖对公元前2000年前后(这在时间上远早于甲骨文得到成熟运用的中商以后)北极位置的肉眼观察结果,即将北极点四周的帝星和北斗用线连接所构成的几何形状。[2]据此古人把对北极点附近天文观察的结果与处于精神世界中的神衹观念进行联系对应的时间要远远早于《史记·天官书》和先秦文献中所反映的周代。[3]也可以说,古人对于北极点的长久观察直接导致了作为天神的“帝”的观念的出现,这甚至要大大早于北极点出现肉眼可以观察到的星辰的公元前二千纪中叶。[4]

中原和西域在历史上长期保持密切交往

因此,那种认为直到公元前2000年末的西周纪元内,中国才开始流行对天神崇拜的看法,即无法再被接受。而由之衍生出的天子观念因为显得突如奇来,故中国古代君权观势必源自其他文明的延伸推理更是难以成立。要之,比起世界的其他三大古典文明,虽然中国步入文明的时间相对较晚,但却因为在天文观测方面的异常早熟,[5]反而能够较早就培育出远超出一般以日月星辰为中心的自然天体崇拜之上的天神观念,这在以后的商周之际又相继发展出了将统治者的王室与最受崇拜的帝神进行对应联系的君权天授观,并反映在商末的商王称帝现象和商周之际开始出现的天子名号上。而这种君主等于天神观念的成型则显示出先秦君权的发展已经逐渐超越了张光直所定义的“萨满式王权”这一相对原生的早期阶段(其对应于商和商以前)。

综上所论,根植于以北极点附近为核心的天神崇拜的君权观念在中国上古时期发展演化的轨迹十分清晰,这甚至可以被定性为中国早期政治文明的一大显著特征。[6]我们或可认为,早熟而发达的天文观测最终有助于中国的政治文化孕育出极具鲜明文明个性的天子观念。

具体地说,天子观念在商周之际产生以后,就在君权与宇宙观的对应方面发展出了一套非常精致的理论。在肉眼视野中位于天极中央的北极星自然就被视作“帝廷”所在,也就是天神的居所“天宫”,天神(上帝/皇天)据有此处以支配宇宙秩序。帝廷在地面的投影对应点就是周天子所居的“中国”(洛邑)。后者在理论上处于大地平面上的“四方”和作为垂直轴的“上下”方向相交的位置上。故天子惟有居于此处才能确保膺受天命(以受民和受疆土为基本要素),进而实现既“匐有四方”又“匐有上下”,即以天神的形象确定起对天下万邦的统治秩序。[7]

可以说,天子身份的拥有使得周王获取了独占天命的统治机会。显然按照这一理论,天子的权力在性质上无疑属于“普适性君权”(universal emperorship),因为世间再无其他世俗统治者能在天命的据有上和他分庭抗礼。也就是说,天下可以存在为数众多的大小“邦君”(诸侯),但却只能拥有一个天子/周王,惟有天子才与最高神之間存在直系的亲缘关系。这一点在世界史上也是较为罕见的,像埃及的法老虽然生来也具有一定的神性,但与最高神阿蒙之间并没有在血统上形成如此亲近的特殊关联。直到后来亚历山大进军波斯统治下的埃及时,底比斯城阿蒙神庙的祭司才把这位伟大的征服者奉为阿蒙神之子。

而在周秦以后的汉代,随着经学的显著发展,上述普适性君权又被植入了新的内容。最重要的就是东汉后期郑玄提出的“六天柱说”,即把最高天神划分为地位最尊的昊天上帝和五方帝,前者居于北辰,故其位置从不移动,而周围的五方帝则扮演起感生帝的角色,即按照五行相生的秩序,轮流与人间的天子/帝王建立起直系的血脉关系。通常他们被看作是夏商周王朝始祖(而非后出的开国之君)之父,仅仅在涉及汉朝的统治合法性时,感生帝才被视为开国之君刘邦的真正父亲。此种理论虽然受到过王肃的质疑,但其中最为核心的感生帝说依旧在北朝和唐初长期占据统治地位。[8]显然,郑玄学说的应时而生缝合弥补了原先君权观念中并未具体交代的天子凭借何种原理在出生血缘上与天帝建立直接关联这一重大缺环。因此,以天子为中心的普适性君权理论在立论上遂更趋精致严密。

与中原王朝自先秦就形成的这种以君主即天神为基本要素的“普适性君权”相异,其周边的广袤世界恰恰缺乏这一点。以中亚和西亚为例,正如伯希和在分析了相关材料后指出的,一直要到公元以后的贵霜帝国时期,“天子”(梵语devaputra)才出现在其君主的名号中,其明显是来自于对汉朝君主称谓的仿效。而在印度本土,则始终缺乏将君主看作天子的统治观念。而在各种伊朗语文献中,除了将耶稣称作“神子”(bapuhr)的一例以外,其余指代的都是中国君主。阿拉伯语文献中的“天子”也是如此。[9]此后刊布的材料反映出伊斯兰化以前的龟兹王国的君主也使用过“天子”(devaputra)。这被认为是受到了贵霜政治传统的影响。[10]因此,在宗教以外的指代世俗统治者的场合中,印度-伊朗语文献的“天子”或“神子”或者指的是中国君主,或者就是贵霜统治者或西域某些君主直接或间接对其的仿效。

可汗=天子

尽管中国周边世界缺乏培育将君主定性为“天子”的神权理论的沃壤,但最近加拿大华裔学者陈三平在一篇讨论“天子”观念的长文中,提出内亚的汗权观念中带有强烈的君主来自天神后裔,其统治权也源于天赐的神授色彩,而且它们和周朝君权观的类似因素均共享了早期的印度-伊朗文明成分。[11]

反观足以反映可汗形象的原始史料,就会发现以陈氏为代表的观点存在问题,[12]其中以公元8世纪时的突厥卢尼文碑铭和时代更早的汉文史料最为重要。

立于开元二十年(732)的《阙特勤碑》中最后部分记载碑主人去世后,遣使前来探望吊唁的突厥汗国的邻邦就唐朝、吐蕃、突骑施、黠戛斯等。而这四者的君主在碑文均被记为可汗,即桃花石(Taba)可汗、吐蕃(Tüpüt)可汗、突骑施(Türgis)可汗、黠戛斯(Qirqiz)可汗。[13]可见在突厥人的君主观念中,不仅唐朝的皇帝-天子和吐蕃的赞普均被视为可汗,而且比突厥汗国要低一级的西突厥别部突骑施和黠戛斯的君主也被称作可汗。据此可见,突厥人并不认为可汗这一名号只有自己的君主才有资格享有,而且既然突厥的这些邻邦的君主也被视作可汗,那么他们至少在名分上和突厥可汗是不分伯仲,平起平坐的。

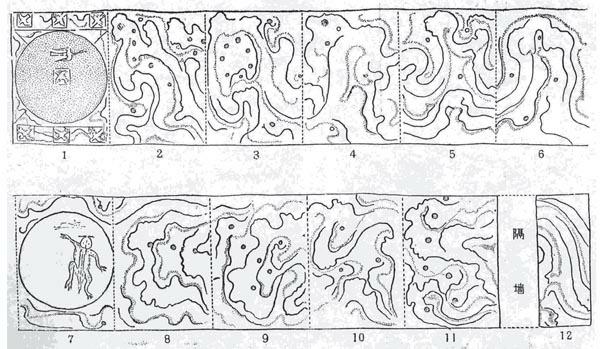

中国文明在天文观测方面异常早熟,图为洛阳西汉壁画墓中的日、月、星象图

因此,这种“四海之内皆可汗”的观念与前述的中原王朝君权观中视天子为独一无二的情况相比,显然具有本质的差别。相较于适用于后者的“普适性君权”,突厥可汗的统治权力从理论上来说,只宜被定性为“有限性君权”(limited emperorship)。这就是说,在突厥人的君权观念中,他们所处的世界以及其周边地域是由多位可汗分别管辖统治的,所以并不存在一个像天子那样的唯一最高统治者,即使后者对天下的支配仅限于在理念上成立。而这种“有限性君权”所对应的统治者(可汗)也不可能像天子那样被赋予强烈的神权特征,以至后者本身就可以被视为天神。如果按照陈三平的观点做一推论,那么不仅只是突厥的可汗,甚至连唐朝、吐蕃、突骑施和黠戛斯的君主也都个个成了神灵的化身!显然,陈氏对于可汗的相关诠释是不能成立的。

需要强调的是,突厥卢尼文中出现过“天子”一词,一次是出现在暾欲谷第二碑文中,写作tinsi ol,表示山的名称。它被翻译为天子之山,即该词后半部分的ol(突厥语“儿子”)被视为同义重复的赘词,至多只起提示前面的“tinsi”含有子的义项。[14]另一次是在时代更晚的《占卜书》中也出现了t()nsi一词,表示的是一位坐在金座位上的君主。[15]据此可见,古突厥人是把汉语中的“天子”当作一个完全的音译借词直接引入其语言中,而并未采取任何符合突厥语自身造词特征的仿照词(calque)形式,故写作tinsi/t()nsi而非tngri ol(天/神的儿子)。这样看来,当时的突厥人在思想意识上并未接受“天子”的真正含义及其政治文化内涵。事实上,直到晚期的回鹘人全面接受了佛教信仰以后,回鹘语佛教文献中才出现了符合突厥语表达习惯的tngri ursi(天/神的子裔)一词,以对译梵语佛经中不时可见的“神子”(devaputra)。[16]突厥汗国时期的人们不接受天子的观念不足为怪,这正如《阙特勤碑》中在哀悼阙特勤时所表达的那样,“人类既被创造出来,那么就必然要逝去”。随后在毗伽可汗去世后,其碑文也笼罩着这类人死不可复生的哀伤气氛。[17]因此,突厥的可汗及其王族并非神灵化身,也不具备天子般的神裔身份或形象。[18]

既然突厥可汗本身并非神裔,那么他又是通过何种途径构建自己的“君权神授”性的?关于这一点,我们还是要回到最早也最为详细地记载突厥可汗即位的《周书》卷五十《异域传·突厥》中:

其主初立,近侍重臣等舆之以毡,随日转九回。每一回,臣下皆拜。拜讫,乃扶令乘马,以帛絞其颈,使才不至绝。然后释而急问之曰:“你能作几年可汗?”其主既神情瞀乱,不能详定多少。臣下等随其所言,以验修短之数。

日本学者护雅夫以这段史料为主,并结合其他汉文文献及卢尼文碑铭中的记载,相继发表了多篇论述突厥可汗君主形象的论文。[19]根据这些论文的主旨,可以将其观点概括为:(1)君主即位时乘坐的毡起着“神圣载体”的作用。可汗据此等候神灵或精灵的附体,形成民族学意义上的“附体型萨满”。(2)可汗在仪式中先被布帛缠颈进入到神志不清的半昏厥状态后,再被旁人催问其执政年限,这表现出伊利亚德(M. Eliade)最为看重的“出神型萨满”的基本特征,他在无意识状态下道出的年限具有神谕性质的预言,其整个举动可以被定性为萨满对未来事项的占卜行为。(3)故突厥可汗的形象兼有“附体型萨满”和“出神型萨满”的两重特性;同时转日九回的习俗则体现了草原民族自匈奴以来即非常流行的“太阳崇拜”。护雅夫对《周书》等的解读分析虽然受到了松原正毅的质疑,[20]但得到了专攻突厥考古与历史领域的林俊雄的支持,后者认可突厥可汗需持有萨满的能力。[21]

笔者也认为,护雅夫的解释可以成为我们考察汗权赖以形成的宗教背景的出发点。惟据北亚萨满教的一般情况,附着在萨满身上并进入其体内的精灵其实是像蒙古语中的翁衮那样的身份地位较低的保护神,[22]而非像突厥卢尼文碑铭中称颂的至尊天神登里(tngri)。这是源于在北亚萨满教的理论体系中,经常与萨满发生联系的神灵多以动物主宰者而非最高神灵的形象出现,萨满与它们的沟通交流实际上是为了确保氏族的狩猎活动圆满丰收。[23]因此,《周书》的记载反映了时代较早的突厥第一汗国时期君权特征还带有明显的“萨满王权”色彩,即虽然可汗本人并非萨满,但还是有必要通过即位仪式对属下表明自己也具备萨满的某种形象和功能。不过鉴于我们现在还不能断定第一汗国时期的那些可汗的在位时间是否真的严格遵循了他们当初在即位仪式上恍惚说出的年限,故这种“萨满王权”在汗国政治生活中扮演的礼仪角色或许要大于它所发挥的实际权重。至于卢尼文碑铭文献代表的突厥第二汗国时期,随着可汗权力与天神登里崇拜结合得愈加紧密,成立背景较早的萨满教传统已经有所淡化。[24]这恰如原来和萨满教观念关系密切的突厥语“福运”(qut),起初含义是“生命力”、“运气”等,到了第二汗国时期的卢尼文碑铭中,已纯指天神登里赐予可汗的天命似的禀赋(charisma)。[25]

当然无论是第一汗国的“萨满化”可汗,还是第二汗国的那些竭力宣称其得到了天神福运(qut)的可汗,皆不具备天子般的神裔血脉,他们对外实施的汗权也均为“有限性君权”。[26]萨满式王权的一些特征也见于回鹘汗国时期,据10世纪初伊本·法齐赫编写的《诸国志》,突厥人中用来求雨降雪的石头被托古兹古思(回鹘)君王垄断占有,以至其他突厥君主都得不到它。[27]这种能够起到降临雨雪作用的石头显然就是文献中屡屡提到的札答石,它在北亚游牧民族中应用得极其广泛,一般均由专业的萨满或巫师掌握使用。[28]

“有限性君权”的特征一直延续到大蒙古国成立之初。如所周知,基本统一了草原各部的元太祖铁木真在1206年被其属下拥戴为成吉思汗,过去学者们曾普遍把这一汗号解释为“大海汗”,故其似乎含有统御天下四方的“普适性君权”的色彩。不过,后来的研究彻底推翻了成说,“成吉思”一词系突厥语,其含义是坚强,残酷,凶猛。[29]故作为君主名号的成吉思汗一词的寓意远没有人们以前猜想的那样深远。这其实完全可以理解,因为当1206年铁木真称汗时,他还只是统一了草原地区,名义上仍未摆脱对金朝的臣属纳贡地位,就在两年之后他还要亲赴金朝边境拜会金使以履行臣节,因此与其称汗举措相对应的只能是遵循草原固有传统的“有限性君权”而绝非志在统一天下的“普适性君权”。[30]

只是随着后来蒙古汗国征战四方的霸业进行的异常顺利,“有限性君权”才开始逐渐向“普适性君权”转变。这一点非常清楚地体现在继成吉思汗之后登上汗位的窝阔台和贵由父子相续采用了“大海汗”作为其汗号,[31]这一不见于此前草原传统的全新汗号的启用明显透露出此时的蒙古统治者已将天下四方作为其征服目标的政治决心。它似乎是对“天子富有四海”的传统帝制思想的一种回应与仿效。因此,降至13世纪四五十年代时,西欧文献的记载就证明蒙古统治者已经用“神子”来称呼成吉思汗及其后继者。[32]到了忽必烈即位以后,大蒙古国逐渐全面转型为元朝,故天子的观念就变得更加流行。至迟在元顺帝时期的居庸关八思巴字蒙古语铭记中所见的元朝皇帝的君主头衔中,即明确出现了“天的儿子”(转写为dengriyin kübe·un)一称。[33]

不过,在元朝统治结束后的北元时期,蒙古君主普遍再次仅被尊称为汗或可汗,作为最高统治者的“天子”一名则变得绝少使用。目前见到的这方面的证据,主要限于明末成书的《阿勒坦汗传》中数次对俺答汗以天子相称,例如他被称为“清净之地的天子”(ariγun orun taki tngri yin kbegün)。[34]另外还有的记载如清初《蒙古源流》将北元的阿斋台吉称作“天的儿子”(tengri –yin üre)。[35]这明显只是在形容此位台吉的血统高贵,并非说他真的就是像皇帝那样的天子。最典型的是17世纪前期的察哈尔林丹汗,其生前为自己私加的名号头衔至多无比,可是却偏偏没有冠以“天子”之名。[36]这也说明了在明代蒙古人的观念中,天子的名号早已式微。

综上所论,在1368年以后,蒙古人的君权观念又重新回归到与草原传统相一致的惟汗是尊的“有限性君权”了。降至后金崛起之初,努尔哈赤建立的政权仍然继承的是这种独尊汗权的君权传统,直到1636年崇德建元时,皇太极方才正式自称皇帝。因此,早先的天命与天聪时期,后金君主皆未明确称帝,故后金一方在自己的文献中常常也将明朝皇帝与朝鲜君主号为地位貌似与己平行的某某汗,这不啻以“有限性君权”的视角认识周边世界的清晰写照。[37]从这一点上看,17世纪上半叶堪称“有限性君权”在内陆亚洲东部地区最后延续的时代。

汗权体制下的“有限性君权”

在本文的最后部分,笔者拟结合可汗这一名号在内亚历史上的出现历程,揭示汗权体制下的“有限性君权”起源的历史背景。这一部分的考察将主要聚焦在公元一千纪的前半期史实下进行。在如何看待可汗权力的起源上,学界有一种观点,认为北方民族在其经历的氏族-部落制阶段,汗只是部落长的称号,而各部落形成联盟后,联盟长才称可汗。后者统领诸部,其地位犹如汗中之汗或大汗。至于可汗这一称号产生的具体时代,有学者推测2世纪时短暂统一过鲜卑各部的首领檀石槐应当是草原可汗之始,该称号以后又被其他北方民族所借用。[38]还有的学者直接在行文中称檀石槐建立了鲜卑汗国,一度统治整个蒙古草原,可谓自冒顿单于以来北方民族君长取得的最为辉煌的成就。[39]

以上称檀石槐为历史上首位可汗的观点显然是基于:(1)其人在历史上首次统一了鲜卑各部;(2)可汗一名是对至少具有部落联盟长地位的北方民族首领的称谓,故由此衍生出身为部落联盟长的檀石槐才有條件成为第一个称可汗的人。然而这种观点符合史实吗?以下我们的辨析即由此开始。

在对可汗起源问题的研究上,内田吟风的观点无疑是值得注意的。他首次系统引用北魏时期的墓志,证实了《魏书》讳载而《资治通鉴》所记的拓跋氏先祖享有的可汗之号的真实性,并分析指出可汗最初是指鲜卑系部族君长,如拓跋、乞伏、吐谷浑等部的首领,其使用时间可以上溯到公元最初的几个世纪内,以后直到柔然建国时,它才被提升到像皇帝和单于一样崇高的君主地位上。[40]看来,可汗一名的基本含义仅仅是指部落酋长,并非此前有些学者所推断的地位更高的部落联盟长。

可汗的初始涵义即明,这对我们重新认识它和所谓的“大人”之间的重合对应关系尤有启发。“大人”一名早先在汉魏时期曾被屡用于指代匈奴、鲜卑、乌桓的部落首领。其中匈奴的各部大人的产生大体基于世袭继承的方式,而东胡各部的大人起初则通过部众推选拥戴的途径形成,后者主要以解决各类大小纠纷和内外冲突为基本职能,因此个人能力素质的高下贤愚对于其是否有资格被推选为大人至关重要,这就像当年檀石槐能够被推选为本部大人系得益于他个人的勇武服众一样。不过随着檀石槐时代的结束,东胡的大人也改为世袭继承制。[41]显然,见于文献中的大人一名仅属汉语对这些北方民族部落首领的意译,至于它在其本民族语言中的对应称呼,则是一个值得深究的学术话题。

笔者认为,“大人”下面应该包括了被不少鲜卑部落所共同采用的可汗一名。这首先是因为两者作为均指代部落首领的同义或近义概念,在使用和流行的时间上有较大重合,均从公元后的最初几个世纪内开始出现,然后一直沿用到北魏拓跋氏建国之初。此外,从文献上考察,拓跋氏先祖的一些人物曾在不同的文献记载中分别被称为大人和可汗,而两者之间在地位和作用上其实并无分别。

例如,三国时期的拓跋部首领力微,其在《资治通鉴》卷七七中被称为“鲜卑索头部大人拓跋力微”,而在该书卷八十中,乌桓君长为了挑拨力微和当时尚依附于他的其他各部大人的关系,故意对后者说“可汗恨汝曹谗杀太子……”故力微本人的领导地位虽然前后并无大的变化,却在同一书中分别被称为大人和可汗,只不过前者属于史家转述,后者则直接出自乌桓君长之口,这种两者所指相同,用语有别的情况也反映了对同一位首领人物来说,他既被本人所在的东胡一方称作可汗,又被内地的汉人径直目为大人。换言之,可汗属于自称,大人则是他称。但要注意的是,我们只能谨慎地判断大人包括了可汗,而非两者完全等同。[42]

明白了这一点,我们对于那种认为惟独檀石槐才有资格在历史上第一个称可汗的说法就可以正确进行鉴别了。事实上,虽然檀石槐与晚起的拓跋力微前后所处的时代有异,但他们作为行使权力能够凌驾于部落之上的联盟长(力微甚至还处死过不服从其号令的别部大人),在文献中却均被记为大人,这就说明了他们即使此时的身份业已高于一般的部落首领,但仍然对内沿用可汗的名号,也即当时的可汗一词可以兼指部落首领和联盟长,正因为其同时适用于地位高低迥然有别的这两类首领,所以它并不具备人们之前猜测的“汗中之汗”的义项。

这或许体现了“后单于时代”的内亚东部社会中,虽然有时各级首领的地位与权力显著不同,但却可以共享相同的政治名号。这也难怪降至北朝晚期兴起的第一突厥汗国内部,除了作为汗国最高君主的大可汗以外,还存在依附于他的名目不一的各类小可汗,如附邻可汗,遗可汗等,甚至“亦有可汗位在叶护(yabγu)下”。如果可汗的本义真是“汗中之汗”或联盟长,那么这种大小君长共享同一名号的情况势必难以出现。大概降至更晚的第二突厥汗国时,此类汗国内部可汗林立的现象才得以消除。

总结起来说,在匈奴时代之后的汗权体制支配草原时期,可汗的权力从其诞生之初,即奠基于一种相对平等化的政治信念之上,这种与“有限性君权”相合辙的历史传统长期延续,故即便是在汗权政治已显得较为成熟的突厥汗国时期,其内部一度仍有形形色色的所谓小可汗,对外更是“四海之内皆可汗”,往往对邻邦的大小君主皆以可汗相称。

与草原汗国不同的是,可汗一名虽然在北魏开国以后仍然延续了相当的时限,但依町田隆吉之说,其从道武帝开始就具备了与天子/皇帝等值的地位。[43]因此,北魏朝中势必不再容许其他部落首领也以可汗相称,包括在其本族的语言中。绝非巧合的是,也正是在道武帝时期,朝廷开始制度化地将包括可汗在內的各族“部落大人”改组为各种名称不一的“领民酋长”。这段北魏建国之初的特殊历史在不少晚期的墓志中都有简要却清晰的回顾与反映。以此在鲜卑民族发展历史上有着悠久传统和深远影响的大人制终于在道武帝时期走向全面终结。[44]虽然这时的北魏在部落改造过程中,还设置过一种作为履行过渡性监管部落民众功能的南北二部制大人,但业已作为朝廷官职的它显然不会再与传统意义上的可汗名号发生联系。要之,可汗一名在北魏已不再是标志“有限性君权”的政治符号,而是与“天子”、“皇帝”之类的“普适性君权”称谓融为一体了,共同服务于正处在发展转型中的拓跋王权。

小结

综合本文所论,内亚民族“汗权体制”下的可汗最初只是相当于大人的部落之长,以后虽然地位有所提升,但其权力在草原汗国的政治框架下长期以来没有超出“有限性君权”的范畴。可以说,自匈奴结束之后的大多数时间内,以可汗为君长的“有限性君权”的统治理念长期支配着内亚东部的政治生活。而在北朝、元、清等时代,当这些内亚民族真正统治内地时,其政治文明就不得不或早或迟地由原先恪守内亚传统的“有限性君权”转化为自先秦以来在中华王朝中即已根深蒂固的“普适性君权”,只是这一转变并不像人们通常理解的“汉化”那样简单划一。

(作者单位:中央民族大学历史文化学院)

注释:

[1] 例如P. B. Golden, “Imperial Ideology and the Sources of Political Unity amongst the Pre-inggisid Nomads of Western Eurasia”, Archivum Eurasiae Medii Aevi, Vol.2(1982). W. Eberhard, A History of China, Berkeley, 1971, pp.29-33. J. F. Fletcher, “The Mongols: Ecological and social perspectives”, Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol.46(1986). Sanping Chen, “Son of Heaven and Son of God”, in. Sanping Chen, Multicultural China in the early Middle Ages, Univ. of Pennsylvania Press, 2012, pp.119?156。

[2] 班大为:《北极简史:附帝字的起源》,徐凤先译,收入《中国上古史实揭秘:天文考古学研究》,上海古籍出版社2008年版,第349-357页。

[3] 至晚在这一时期已经非常流行的太一即是定居于北极点的最高天神。参见李零:《太一崇拜的考古研究》,收入氏著《中国方术续考》,人民出版社2000年版,第207?238页。

[4] 传统的观点认为,只有在天空的北极点位置出现肉眼足以观测到的明星的前二千纪中叶以后,北极处才被人们赋予了一种足以影响地面人事尤其是世俗统治在内的轴心地位,因而在天文学上才受到了极大的关注。I. Ecsedy, “Far Eastern sources on the history of the steppe region”, Bulletin de l Ecole Franaise d Extrême-Orient, Vol.61 (1981)。

[5] 这一点在近年来山西陶寺遗址所谓“最早的中国”的天文学方面的考古发现中得到了进一步的证实。

[6] 古埃及政治生活中最为重要的大神阿蒙和汉谟拉比法典反映的苏美尔人敬重的君权庇护神沙玛什均是脱胎于自然神崇拜的太阳神,它们在起源和功能上与商周流行的以北极周围的星空作为天神所在的观念大不相同。总之,在中国古代的天文观念中,经历了理论抽象化过程的北极一带远比单纯作为自然天体,释放光明热量的日月要重要得多。

[7] 丰田久:《成周王朝の君主とその位相》,收入水林彪等编:《王权のコスモロジ》,东京弘文堂1998年版,第167?178页。

[8] 小岛毅:《天子と皇帝——中华帝国の祭祀体系》,收入松原正毅编:《王权の位相》,东京弘文堂1991年版,第339?342页。

[9] P. Pelliot, Notes on Marco Polo, Vol.2, Paris, 1963, pp.652?655.

[10] W. Winter, “Tocharians and Turks”, in. D. Sinor ed. Aspects of Altaic Civilization, Indiana University Press, 1963,p.241.庆昭蓉:《吐火罗语世俗文献与古代龟兹历史》,北京大学出版社2017年版,第121页。又与梵语“天子”同义的“神子”也见于贵霜时期的大夏文材料,后者被认为是对前者的意译,参见G. D. Davary, Baktrisch, ein Wrterbuch auf Grund der Inschriften, Handschriften, Münzen und Siegelsteine, Heidelberg, 1982, p.173。

[11] 陈三平断然要将从吐谷浑直到柔然、突厥人中都很流行的首领称呼或官名莫贺/莫贺弗的词源比定为伊朗语baγpuhr(神子),还将巴图鲁(baγatur)看作伊朗语baγ(神)的衍生词。以上假说在立论方面不能不说是偏颇而牵强的。关于莫贺、巴图鲁等词,维泽曾写过一篇很有价值的评述性论文,他比较了各家观点之后,否定了源自伊朗语baγ(神)的观点,转而支持兰司铁(G.J. Ramstedt)的看法,即莫贺(baγa)来自于叶尼塞语中表示“勇敢的,英雄”之义的baha一词。而它以后又发展为baγatur。Hans-Peter Vietze, “Zu einigen Wrtern zentralasiatischer Herkunft im Deutschen und in benachbarten Sprachen”, in. K. Sagastr etc eds. Religious and Lay Symbolism in the Altaic World and Other Papers. Proceedings of the 27th PIAC, Harrassowitz, 1989, pp.429?432。

[12] 陈氏所引用的回鹘语文献中牟羽可汗(Bügü Qaγan)自稱其是天/神(tngri)的表述并不能作为令人信服的证据。这是因为回鹘汗国恰是从牟羽可汗时期开始系统引入摩尼教,故此后其君主的可汗头衔前加上日月神的现象所在多有,决不能证明早在引入此教之前的突厥-回鹘汗国的大多数时期内,可汗就以天/神的身份自居。H-J. Klimkeit, “Das manichische Knigtum in Zentralasien”, in. K.Sagaster etc eds. Documenta barbarorum: Festschrift für Walther Heissig zum 70. Geburtstag, Harrassowitz, 1983, pp.228?232。

[13][14][17] T. Tekin, A Grammar of Orkhon Turkic, Indiana Univ., 1997, pp.237, 272; pp.252, 289; pp.271, 281.

[15] Irk Bitig, The Book of Omens, T. Tekin trans, Harrassowitz, 1993, pp.9, 63.

[16] A. Rona-Tas, “From the Turkological Workshop of Szeged Hung.úrmister,gentleman,lord

[18] 此点有助于我们认识学界在翻译时代更早的立于突厥第一汗国时期的布古特粟特文碑铭内容中出现的一处分歧。该碑文多次将突厥可汗视作βγy,因为粟特语的βγy具有“神”和“主人”两个义项,所以最早释读该碑文的俄国学者译作“主人”,而此后解读它的日本学者则改译为“神”,不过后者似乎认为可汗不宜被直接当作神,故补译为“像神一样”。结合上面的考察,俄国学者的译释才是可取的。参见S. G. Kljatornyj and V. A. Livic, “The Sogdian Inscription of Bugut Revised”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol.26(1972), pp.85-87. 吉田丰、森安孝夫:《ブグト碑文》,收入森安孝夫等:《モンゴル国现存遗迹、碑文调查研究报告》,大阪中央ユラシア学研究会1999年版,第123?124页。

[19] 护雅夫:《游牧国家における「王权神授」といり考え——トッケッの场合》,载《历史学研究》第133号,1948年,第22?34页;《突厥の信仰——とくにシヤ—マニスズムにつぃて—》,《三上次男博士喜寿纪念论文集历史编》,东京平凡社1985年版,第304?319页;《突厥の即位仪礼》,收入氏著《古代トルコ民族史研究Ⅱ》,山川出版社1992年版,第384?413页;《突厥の即位仪礼补论》,载《古代トルコ民族史研究Ⅱ》,第414?437页。

[20] 松原正毅:《游牧社会における王权》,收入氏编:《王权の位相》,第415-445页。他借用弗雷泽《金枝》中所分析的“处死国王”的理论来解释突厥可汗即位时遭遇的这种假死情景,并推断《周书》的记载遗漏了突厥选汗仪式上本该拥有的“再生复活”主题。

[21] 林俊雄:《游牧民族の王权——突厥·ウイグルを例に》,收入《天皇と王权を考える》3《生产と流通》,岩波书店2003年版,第121?123页。

[22] 索罕·格日勒图:《〈蒙古秘史〉所传“苍狼”神话与“阿阑豁阿”神话》,斯林格译,载《蒙古学信息》2001年第3期。

[23] R. Hamayon, La chasse à lme: Esquisse d une théorie du chamanisme sibrien, Nanterre:Socit dethnologie, 1990, pp.376?388,403?424.

[24] J-P. Roux, “La religion des peoples de la steppe”, in. Popoli delle steppe: Unni, Avari ,Ungari, 23-29 aprile 1987, Vol.2, Spoleto,1988, pp.516?520

[25] 护雅夫:《突厥における君主观》,收入氏编:《内陆アジア·西アジアの社会と文化》,东京山川出版社1983年版,第109?126页。

[26] 像《隋书·突厥传》中的沙钵略可汗致隋帝书中所见的“从天生大突厥天下贤圣天子”,此处的“天子”也只是表示仿照中国之号的“类天”而已。参见伯希和:《中亚史地丛考》,冯承钧译,收入冯承钧《西域南海史地考证译丛五编》,中华书局1956年版,第118?119页。类似这种仿用形式的还有一方下葬时间为719年的入唐突厥人墓志中所见的“天上得果报天男……”对此的分析参见A. Bombaci, “Qutluγ Bolzun!A Contribution to the history of the concept of ‘fortune among the Turks”(Part one)”, Ural-Altaische Jabcher, Vol.36(1965)。

[27] 华涛:《西域历史研究:八至十世纪》,上海古籍出版社2000年版,第111?112页。

[28] 相关资料的初步汇辑整理参见岩井大慧:《游牧民族鮓答资料汇集》,收入《内陆アジア史论集》二,东京国书刊行会1979年版,第2?30页。

[29] Igor de Rachewiltz, “The Title Cinggis Qan/ Qagan Re-examined”, in. W. Heissig ed. Gedanke udn Wirkung, Festschrift zum 90. Geburtstag von N. Poppe, Harrassowitz,1989, pp.285?288.

[30] 有学者引用相关文献指出,直到1211年时的伐金前夕,大蒙古国的国号才正式启用。参见陈晓伟:《再论“大蒙古国”国号的创建年代问题》,载《中华文史论丛》2016年第1期。此说表明1206年铁木真尽管业已称汗,但实际上仍自视为金朝皇帝的属下,这才只称汗而不建国。

[31] 伯希和:《蒙古与教廷》,冯承钧译,中华书局1994年版,第25?28页。

[32] 海老泽哲雄:《モンゴルの对外文书めぐつて》,收入《中国文史哲论集——加贺博士退官纪念》,东京讲谈社1979年版,第748?751页。又蔡美彪认为,蒙古传统上并无天帝,也无天子,常见于圣旨开头处的的长生天虽然被神圣化,但并没有人格化。故蒙古人对其的信奉属于对天体的自然崇拜。参见氏著《成吉思及撑黎释义》,载《中国史研究》2007年第2期。

[33] 村田治郎等编著:《居庸关》(第一卷),京都大學工学部1957年版,第264页。

[34] 吉田顺一等:《『アルタン=ハ-ン传』译注》,东京风间书房1998年版,第109、205页。

[35] 乌兰:《〈蒙古源流〉研究》,辽宁出版社2000年版,第268,625页。

[36] 关于对蒙古文文献中所见的林丹汗称号的搜集,参见森川哲雄:《关于17世纪至18世纪初蒙古编年史——特别是围绕〈蒙古源流〉与〈大黄史〉的关系问题》,收入氏著:《蒙古诸部与蒙古文文献研究》,白玉双译,内蒙古人民出版社2014年版,第203?204页。

[37] 蔡美彪:《大清国建号前的国号、族名与纪年》,载《历史研究》1987年第3期。

[38] 黄烈:《对朴汉济论文的评议》,收入韩国东洋史会编:《中国史研究的成果与展望》,中国社会科学出版社1991年版,第110?111页。

[39] 曹永年:《拓跋鲜卑南迁匈奴故地时间和契机考》,载《内蒙古社会科学》1986年第4期。

[40] 内田吟风:《柔然族研究》,辛德勇译,收入《日本学者研究中国史论著选译》第九卷《民族交通》,中华书局1993年版,第50?58页。

[41] 船木胜马:《匈奴·乌桓·鲜卑大人につぃて》,收入《内田吟风博士颂寿记念东洋史论集》,京都同朋舍1978年版,第460?467页。

[42] 需要强调的是,笔者只是认为汉魏以来文献中的大人包括了可汗,并不相信有关场合中的大人都是可汗。事实上,当时的文献中还记载了与大人的含义近似的名号,此即十六国时期的“部大”、“酋大”。例如前秦建元三年(367)《邓太尉祠碑》最后部分曾有前面文字残缺的“治下部大、钳耳丁比”;同样是前秦时期的《广武将军□产碑》的题名中又有六十多个“部大”、“酋大”,其族别分属氐、羌、杂胡之类。前秦时期的这些“部大”当时分布于关中和陇东等地,他们正是部落大人之类的首领。其下统领的部众主要是氐羌之类民族,汉人称其首领为部大,当与《宋书》卷九八《大且渠蒙逊传》中的“羌之酋豪曰大”有关。不过根据反映史事更早的《晋书·石勒载记》,在石勒初起之时,上党一带尚处在胡人部大的盘踞下,后者因拥众数千而成为石勒联络的对象。可见当时内徙胡人首领的含义也应与“大”有关,这才同样被汉人称为部大。据此“大人”“部大”之类的与“大”有关的名号在公元一千纪的前期曾分布在从东北到河西的广袤地区,其对应的部族必然包括了多个不同的语族乃至语系。因此,我们只能谨慎地判断大人包括了可汗,而非两者完全等同。参见马长寿:《碑铭所见前秦至隋初的关中部族》,中华书局1985年版,第12?14、34?36页;町田隆吉:《前秦政权の护军につぃて》,收入《历史における民众と文化——酒井忠夫先生古稀祝贺记念论集》,东京国书刊行会1982年版,第174?175页;罗新:《跋前秦梁阿广墓志》,《出土文献研究》第八辑,上海古籍出版社2007年版,第235?239页;侯旭东:《北魏对待境内胡族的政策——从〈大代持节豳州刺史山公寺碑〉说起》,载《中国社会科学》2008年第5期。关于和部大并列的钳耳的词源,参见聂鸿音:《汉文史籍中的西羌语和党项语》,载《语言研究》2000年第4期。

[43] 北朝民歌《木兰辞》中,君主同时被称作“天子”与“可汗”的雙重性即反映出北魏时期的独特政治背景。参见朴汉济:《北魏王权与胡汉体制》,收入韩国东洋史会编:《中国史研究的成果与展望》,第102?103页。当然这种情况应当是发生于北魏前期的“平城时代”。

[44] 周一良:《领民酋长与六州都督》,收入氏著《魏晋南北朝史论集》,北京大学出版社1997年版,第190?214页(原文发表于1948年);松下宪一:《领民酋长制と「部落解散」》,收入氏著《北朝胡族体制论》,札幌北海道大学出版会2007年版,第30?36页。