精致人生且读且行

2017-08-16若轩

若轩

在金圣叹盘点的人生33件不亦快哉之事中,压轴登场的是“读《虬髯客传》,不亦快哉!”对于一位颇具传奇色彩的文人而言,将阅读当成人生最快意爽性的事,并不稀奇。但对于普罗大众来说,阅读在生命中应该占据多大的比重,着实有待斟酌。从“百无一用是书生”,到“腹有诗书气自华”,关于阅读是有用还是无用的争论,一直没有平息过。但有一点可以确信的是,找到一本能潜心读下去的书刊,或在手机上看到一篇精彩的小文,确实能让我们在获得内心平静的同时,体会到轻松、旷达和愉悦。

天猫说

相信很多人都看过一个网上盛传的阅读大数据表格。中国年人均图书阅读量为4.5册,而与之形成鲜明对比的是韩国的11本、法国的20本、日本的40本、以色列的64本……我们不去争论这个数据真实与否,但可以肯定的是,国人纸上阅读的习惯从来没衰落过。不信?有天猫大数据为证。

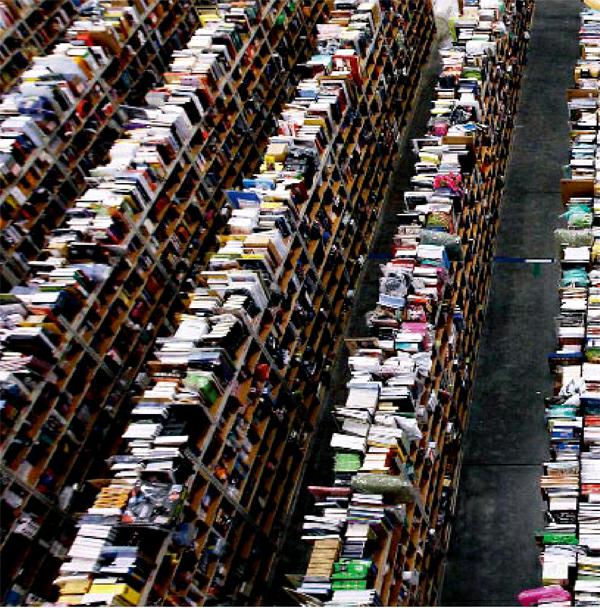

去年一整年,中国线上图书市场销售额达240亿元,天猫平台独占半壁江山。较之去年75亿元的成绩,增长了60%。

作为国内图书电商第一平台,天猫商城去年一整年卖了大概4亿套图书,平均1个消费者购买了5.75册。

18岁至29岁的年轻人贡献了近五成的图书购买量,爱读书的孩子运气总不会太差。

处女、天蝎和天秤,是最爱读书的三大星座。

上海、北京、广州是总购书量最多的三座城市,但按人均购书量来看,买书最多的城市是安逸的舟山,而北广深连前十都没进。没想到吧?大城市的人并不喜欢读书。

星火出版社的《英语4级真题》年销量接近100万册,是全网卖得最好的书籍之一,学生党的力量还真是可怕。

京东说

不久前,《京东图书2016年度阅读报告》新鲜出炉。这份数据的背后是京东阅读App,以及其高达4600万的图书音像年度用户数量。因为定位是电子阅读,所以这次统计的亮点和天猫方面有所不同:他们将书刊类型和手机品牌进行了挂钩。

锤子:小说类。

在罗永浩的带领下,锤子手机被看成了文青的必选装备,而喜欢读小说是文青的另一个特征。

乐视:传记类。

乐视CEO贾跃亭是一位有个人魅力的争议人物,其追随者喜欢读成功者的传记,完全没毛病。

华为:青少年教辅书。

华为用户的年龄多介于30岁至40岁之间,且政府机构工作人员和公务员占据了相当大的比重,他们对下一代的教育必然更为重视。

美图:文学类、励志类。

这个就有点出乎意料了,天天自嗨的她们竟然是最注重提升自我修养的一群人,赶紧点个赞!

苹果:童书。

这个……我们实在是解释不了了,但的确是事实。

官方说

除了上述两个大平台提供的一手数据外,中国新闻出版研究院近期也公布了第14次全国国民阅读调查的情况。这里的数据没有那么别开生面,也不怎么吸睛,但绝对是最有行业代表性的干货。

调查显示,我国成年人的年人均图书阅读量为7.86本。不要觉得虚高,毕竟成年人的队伍里还包括高三党和大学生。

手机阅读率达到了66.1%,这个数据已经连续增长了8年。中国居然还有三分之一的人从不用手机看小说或资料,想不到吧!

官方在统计了天猫、京东、当当网等业内龙头的销售码洋后得出结论,国内图书零售市场销售额已经接近900亿元了。

在阅读习惯中,51.6%的人更喜欢捧着纸质书。在线阅读、手机下载阅读、使用Kindle等阅读器三种形式瓜分了剩下的份额,占比分别为9.8%、33.8%和3.8%。对了,还有1%的人喜欢把内容打印下来阅读……真是大千世界无奇不有。

在亚马逊中国的纸质书刊销售Top100中,励志类和治愈系有36本。而在Kindle付费电子书Top10中,这类书占了一半。很显然,2016年的阅读关键词是“正能量”。

手把手教你挑好书

书里也许没有颜如玉和黄金屋,但绝对有人们渴望遇见的种种美好。多年的研究数据表明,社会地位越高的人越喜欢把时间分给阅读。和一本好书对坐,偷得浮生半日闲,是很多人渴望却不可得的状态。

在这个人人都希望博得更好的生活的年代里,将最昂贵的奢侈品——时间匀给阅读,对很多人而言都非常难做到。而即便你每周可以抽出一个下午来体会精致阅读的妙处,也不得不面对寻不到鐘意书籍的问题。毕竟阅读是一件“开弓难回头”的事,读到一半发现兴趣索然,这书就成了鸡肋。如果你没有足够的时间和精力去遴选出最契合自己的书,就应该掌握能一眼看透它们的技能。

很多时候,热销榜都是一个特别有参考价值的标杆。而豆瓣等网站里的高分书评,也能帮你快速鉴别一本书是否对自己胃口。相较之下,腰封上的力荐者名单或各种褒奖,就像是电影的预告片,多少会有些失准的地方。

如果你有着自己的阅读忠诚度,比如对某个作者的文笔或观点特别有感觉,那么给他的新书捧场一定不会失望。久而久之,这也成了一种难以更改的阅读习惯。而且这种喜好是可以传染的,比如给喜欢看《悟空传》的人推荐猫腻等一众网文作家肯定没错;而喜欢韩寒辛辣文笔的人,遇见王小波的作品时也会有相逢恨晚的感觉;贾平凹、刘震云、陈忠实等老一代作家各自的拥趸,彼此间更是没有明显的界限。

一言以蔽之:找准自己的口味,不指点别人的喜好,就是最好的阅读状态。

当然,一本书是否真的走心,还是要亲自去读一下才能分辨。如果不想苦等几天收到一本并不入心的书,可以考虑先在网上找找免费试读的章节,看看是否对胃口。毕竟并不是所有的作家都能保持自己一贯的风格。

归根结底,阅读是一件需要亲力亲为的事情。就像小马过河的故事一样,不亲自去试一下,怎么知道深浅?

好书诞生记

一本书的诞生并不困难,一个书号,一位编辑,一家出版社,足矣。在作者眼中,自己的作品肯定是最优秀的。但这本书对读者而言能否称得上好书,却有很多要考量的问题。

关键词:时机

代表作:《我的应许之地:以色列的荣耀与悲情》 《追风筝的人》

一本好书要有深度、故事,以及经得起推敲的文字功底,只有这样的作品才能让人保持读下去的欲望。但即便是这些都做到了,也仍然可能面临明珠暗投的命运。“酒香不怕巷子深”这句俗语,已经被无数次证明了是个伪命题。所以越来越多的出版社开始注重对出版时机的把握。扣住时下热点,是书籍销量最为可靠的保障。

今年《追风筝的人》登顶当当网纸质书畅销榜单的榜首,这本10年前就在中国印刷的小说今日还能保持如此高的销量,和中东上空盘旋的战争阴云脱不开关系。而去年末出炉的第17届深圳读书月“年度十大好书”清单中,中东问题专家阿里·沙维特的《我的应许之地:以色列的荣耀与悲情》成功上榜,它对犹太民族的浩劫和复兴进行了以小见大的诠释。

对了,这本书还是《纽约时报书评》选出的“年度最佳图书”。

关键词:积淀

代表作:《一句顶一万句》 《古炉》

随着快餐式文化的日益普及,人们的阅读喜好也悄然发生着变化。最典型的就是一众网络爽文的异军突起,作者往往要日更万字,浮夸风盛极一时,但内容却非常空洞。因为缺少足够的时间去打磨文字,内容同质化的问题尤为严重,错别字或语病问题自不必说。越是如此,愿意潜心推敲文字的作者越显得弥足珍贵。始终坚持手写小说的贾平凹在创作全文67万字的“文革”题材小说《古炉》时,前后誊抄了三遍,为的就是将其中不甚理想的地方找出来。这种执念,是用键盘码字的年轻人难以理解的。

写书如同酿酒,除了恰到好处的原料和酒曲之外,肯花时间认真对待也非常重要。耐不住性子的话,收获的往往是次品。在老一辈的文学作家中,刘震云是对待作品非常耐心的一位。斩获了茅盾文学奖的《一句顶一万句》,被著名出版人路金波盛赞为“通篇没有一个可以修改的字眼”,将跨度数十年的两个故事交代清楚的同时,还把风土人情和世间冷暖剖析得淋漓尽致,入木三分。

值得一提的是,在这部小说成为热门IP之后,刘老让自己的女儿掌镜拍摄了同名电影。从开拍到杀青仅花了两三个月的时间,最终成品相当不理想。

悦读空间

将阅读升华成自我修养的方式,似乎有点言过其实。但一个优秀的阅读环境,的确有陶冶情操、洗涤心灵的功效。

嘉定图书馆

越是生活高度紧张的大都市,越需要短暂的安宁。在上海嘉定区有一座上海图书馆的分馆,和总馆享用共同的文献信息资源,网上文献系统非常庞大。在构建了“一卡通”服务之后,电子阅览、一卡借书、送书上门……甚至二次文献编撰都变得非常简便。但是亲抵之后,你会惊讶于它摩登时尚的内核居然藏在一座古色古香的建筑里。

这座位于清河路34弄40号的建筑,始建于1980年。经过几次小规模的翻修之后,仍然保留了最初的江南书院风格,屋顶的造型就像是翻开的书页。而墙体设计却遵从了现代风格,大量使用了落地玻璃窗和几何元素。再配合上两面环水的设计,将中国古典房屋和现代建筑元素完美融合在了一起。

一楼的家居摆放非常现代化,但天井中的竹林式绿植装饰,则将苏轼老先生千年前“宁可食无肉,不可居无竹”的生活哲学完美映射到了21世纪。凭借融合跨界的巧妙设计,以及数量质量都很可观的藏书,嘉定图书馆于2013年被美国权威设计类杂志《INTERIOR DESIGN》评为“全球最佳公共图书馆”。由此可见,相隔大洋的两个国家,语言和文化也许有隔阂,但审美绝对是相通的。

篱苑书屋

Business Insider网站曾在2015年评选出全球18处最美的阅读去处,国内唯一上榜的就是位于北京怀柔的篱苑书屋。其设计者是清华大学建筑学院教授李晓东,主框架设计中大量使用了方钢和钢化玻璃等充满现代质感的材料。不過为了塑造返璞归真的气氛,其最外侧用4万余根长短一致、粗细相当的柴禾秆包了起来。

远远看去,这就像是一栋从土里长出来的建筑。设计师一直强调的“就地取材”和“融入自然”两大理念,在这里得到了完美融合。而进入书屋内部,你会惊讶于这个170平方米的大空间里连一件可移动的家具都没有。目光所及之处,只有大台阶和书架。书本的摆放相当随意,读者或坐或躺也非常自由。当阳光透过柴禾秆洒到室内,那种静谧且闲适的氛围,会时刻提醒你此刻正卧在群山的怀中。

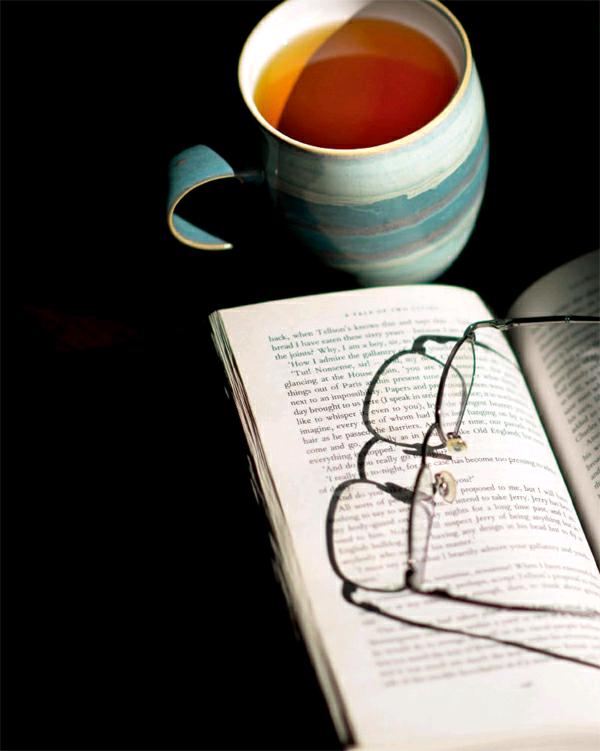

一本好书,一杯清茶,一个雨后黄昏,人生最大惬意莫过于此。

Barts Books巴慈户外书园

它是目前全球最大的户外书店,位于美国加州洛杉矶附近的Ojai小镇。其创始人最初只是因为家里的藏书太多,所以把它们摆出来晒一晒,顺便允许附近的村民来借阅。因为最初就没打算靠这个赚钱,所以他只在桌子上摆了个咖啡罐,让读者自己将借阅费扔进去。没想到,这一扔就是五十多年。

今天的巴慈书园已经拥有上百万本书籍了,新主人不得不加建了三间房子,收藏那些比较珍贵且易损的书刊。从十几美分的旧书,到无价的头版印刷珍品,都能在这里找到。而除了借阅服务外,这里还提供二手书贩售业务,许多文学爱好者都将它视为心目中的麦加圣地,孤身前往只为买一本书送给自己。

在这个巨大的庭院里看书,称不上有多惬意。但那种悠然自得的南加州风情,以及大如伞盖的棕榈树,确实让人觉得打心眼儿里舒服。

Shakespeare and Company莎翁书屋

不要以为这只是一家打着莎翁招牌的普通书店,它位于塞纳河左岸,正对着巴黎圣母院,称得上是全巴黎最令书虫们着迷的独立书屋。其创办者是美国人Sylvia Beach女士,她的愿望可不仅仅是在左岸开一家书屋,更希望能为欧洲大陆的文艺复兴添一把柴。当年,海明威、乔伊斯、庞德等文豪都是这里的常客,其中乔伊斯那部因描写手淫情节而被禁的“黄书”《尤利西斯》,就是由这家书屋出版的,首印量不足1000本。

店面古朴老旧,没有任何现代装饰,低调得让人难以想象,这是一间全世界最有传奇色彩的书屋。这里有着海量的藏书,以及许多全球唯一的孤本,但它始终保持着最原始温情的风貌。二楼的简单住宿环境是为慕名而来的无名小作家们准备的,只需要看完一本书并为店里帮点忙,就可以免费入住一天。

今天的莎翁书屋就像一个大隐隐于市的侠客,虽然不够热门,但却在各种影视作品中频繁出镜。《日落巴黎》中男女主角分开9年后的重逢,就发生在这里。

云端读者

在这个世界上还只有纸质书的时候,纸张是文字的载体,而文字又是文化和信息的载体,很多人都幻想过将这种冗长的关系简化,从而让阅读变得更为简单。互联网技术的出现,让这种奢望变成了现实。人们可以随意在网络上下载想要阅读的内容,甚至能在大事发生后的瞬间就收到推送。而在此之前,哪怕是苏联解体这种国际大事,也要等到第二天见报后才能为世人所知。

得益于互联网的存在,我们的阅读方式也发生了翻天覆地的变化。虽然人们少了一些淘书的快乐和藏书的成就感,但阅读效率和便捷性都得到了大幅提升。而上网之所以会成瘾,就在于它能像火把一样,帮你探寻这个世界里你未知的部分。但对很多人来说,目前的问题不在于世界太大不知从哪儿开始看,而在于始终找不到最适合自己的火把。

一般而言,国内的诸多信息类网站,就足够普通用户们使用了。BAT加上新浪、搜狐、网易,这6个大型门户网站,就几乎涵盖了所有你想读到的优质信息。它们之间的区分多在于側重点的不同,但本质上并无大的差别。

相较之下,兴起于海外的博客类网站之间差异化就比较明显了。有一些特别强调时效性,遇到突发情况时恨不得比警察更先赶到现场;有些则注重文章质量和个人见地,邀到了各行各业的绝对精英开设专栏。想对这些网站了如指掌,除了日常积累和养成添加收藏栏的好习惯之外,还真没有什么好办法。

在这个时代,所谓精致阅读的范畴,并不局限于新闻或小说。凡是能让你甘愿花时间去仔细观摩的新鲜内容,都可以划归此类。比如男人关注的数码消费品,别开生面的设计方案,甚至是一些夸张但真实的奇闻怪谈,都属于有营养的阅读网站。幸运的是它们从来不缺乏忠诚的散播者,口耳相传起来,普及速度还是非常快的。

这一类的新型精致阅读网站,国内目前还比较稀缺,即便有也不能算主流。但是随着时间的推移,以及国人阅读习惯的更迭,它们在CN大网络中生根发芽,也只是一个时间问题。

网站类

赫芬顿邮报

这个创立于2005年的新闻博客网站,早在2015年就实现了惊人的2500万人次日独立访问量。迄今为止,它仍然是全美影响力最大的政治类博客。不过自从去年其创始人Huffington女士离开后,这个网站似乎在走下坡路。

http://www.huffingtonpost.com

BlessThisStuff

在这家网站上,你可以看到各个领域中的最新动向,例如科技、家居、时尚、媒体文化等。从大品牌刚刚量产的尖儿货,到那些前途未卜的概念设计,都能在这里找到。唯一的遗憾是没有中文网,想找对应信息只能搜关键词。

http://www.blessthisstuff.com

Designboom

该设计类网站源于时尚王国意大利,创立至今已有18年历史。自诞生开始,它就是先锋艺术设计爱好者的根据地。直到今天,它也算得上是全球顶尖的工业设计平台。最重要的是它已经开设了中文网站——设计邦,易用性无可挑剔。

http://www.designboom.cn

FT中文网

提到财经类媒体,很多人率先想到的就是英国《金融时报》。作为该集团旗下唯一的中文网站,FT中文网总是能提供最有时效性和国际视野的财经类文章。值得一提的是,这个网站所推送的新闻类资讯质量也非常高。

http://www.ftchinese.com/

Business Insider

其创始人兼CEO亨利·布洛吉特(Henry Blodget)曾是一位明星分析师,凭借敏锐的观察力,他成功地将这家网站打造成了全美最著名的科技博客和IT交流平台之一。据称,国内大多数财经媒体都以它为学习对象。BI没有浪费精力开办中文网,而是于2015年将独家翻译权卖给了腾讯,实现了双赢。

http://www.bi.qq.com

Uncrate

这是一个男士专属的购物推荐网,整日推送的都是可以买到的尖儿货。小到还在Kickstarter上进行众筹的奇巧设计,大到明星们挂售的千万级豪宅,所有男人感兴趣的东西这儿都能找到。网站编辑还将价格和购买链接都贴了出来,方便你一键“败家”。

http://www.uncrate.com

The Millions

在海外读者眼中,这家网站是阅读网站领域中当之无愧的带头大哥。这里既有名家随笔,也有对最新热门书刊的点评,而且更新频率非常准时。每到年终进行年度书刊评选时,网站总是会变得异常拥挤。

http://www.themillions.com/

The New Inquiry

这是一个相对而言不那么正式的文学类网站,除了品位出众的文学类文章外,还给政治讨论或流行文化留了一定的版面。创办者认为这种格局更符合主流读者的口味,让严肃和趣味交替出现。

网址:http://thenewinquiry.com/

The Bat Segundo Show

这是一个可以解放你双眼和双手的阅读网站,也是目前好评度最高的“文学播客”类网站之一。网站上会不定期推送对泰斗级作家或文学新锐的访谈,除了音频外,它也有衍生的文字版网站,你可以随时在读者和听众两个角色间自由切换。

http://www.edrants.com/segundo/

The Los Angeles Review of Books

《洛杉矶书评》是一本非常有话语权的文学刊物,上面对一部电影的点评往往仅有几个字,却会成为其后续票房走势的风向标。而它的官方网站创立于2011年,特色文章多是书评,类似于豆瓣,但显得更为正式严肃。

http://lareviewofbooks.org/

屏内世界,别有洞天

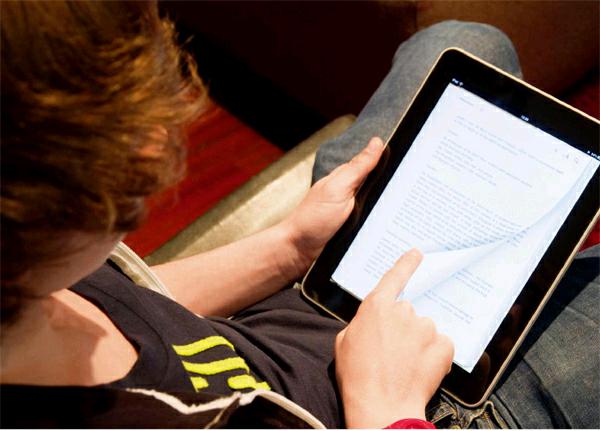

抛开昙花一现的阅读器不谈,移动阅读的主要载体是手机或平板电脑。从App软件,到微信公众号,几乎每个读者都会喜欢这种快速且易于吸收的阅读方式。你可以随时随地欣赏到图文并茂的网络端文章,掌中的设备仅重一百余克,信息量却浩瀚如汪洋,像是抱着一整个图书馆。

随看随选,各抒己见,在成百上千的阅读内容中,你可以任性地挑选出最感兴趣的几条来细细品尝。除了不能摩挲到纸张外,我们实在想不到它们还有什么弊病。但这类新媒体往往非常有迷惑性,这也是移动阅读的通病:当用户流量成为衡量阅读类产品的主要标杆时,哗众取宠的问题就接踵而至了。

当标题党们成立了一个又一个UC震惊部分部,而且业务出奇地好时,内容的重要性就被标题完全盖住了。这也意味着,我们在判断文章是否对胃口时,要付出更多的努力。但幸运的是,绝大多数阅读类的公众号都有自己的调性。瞥见一篇可能感兴趣的文章时,只需要点击订阅后往前翻一翻历史推送,即可判断出它是不是你一直在寻找的那一类公众号。而手机App也是同样道理,点击取消订阅或卸载软件,都是非常简单的一个动作。

我们接触到公众号内容的最主要途径,就是好友的朋友圈分享,其次是网友的推荐。但一面之缘并不足以判定其内容推送的优劣,具体判断还需要你亲自读一读。是喜是恶,都要听从自己内心的声音。不过那些和你志同道合的朋友推荐来的公众号或软件,一般来说都不会差太多。

在未来的一段时间里,掌心阅读仍然会是最主流的阅读方式。也许其侧重点或盈利模式会发生一定改变,但这种高自由度和快速吸纳的特性,是绝对不会改变的。下面我们推荐了五款App软件,以及五个在读者眼中相对讨喜的公众号,有空的时候不妨挑选一番,总能找到合眼缘的一款。

我们接触到公众号内容的最主要途径,就是好友的朋友圈分享,其次是网友的推薦。但一面之缘并不足以判定其内容推送的优劣,具体判断还需要你亲自读一读。

公众号类

名称:王左中右

微信号:iiiidea

就像其简介里所说的那样,其经营者是个“脱离了高级趣味的直男”,每天会推送一些有趣而又发人深省的东西,偶尔还穿插个软文。他在微博时期就在玩的“字书”创意也被挪了过来,转型还是比较成功的。

名称:拾读文摘

微信号:sdds10

在比较主流的几个读书类平台大号里,拾读文摘算是热度比较高的。每天晚上10点整,它会推送一篇有深意且附带一定助眠效果的文章,养成习惯后不读就睡不着觉。

名称:雷斯林

微信号:Astory4u

很多人关注这个号是因为两件事,一是它曾和著名的心灵鸡汤公众号“咪蒙”死磕过一段时间;二是在杨永信事件爆发后,它曾用“为你写一个故事”站出来正式宣战。文风犀利且耐琢磨,而且对时事热点抓得非常准。

名称:罗辑思维

微信号:luojisw

这个公众号给人最大的感觉就是清爽,如果你不回复关键词索取文章,每天的推送就仅仅是一条60秒的语音。早晨6:30推送到手机上,刷着牙就能开启一整天的思考。思考是个好东西,但愿人人都有。

名称:译读

微信号:T-Read

这是一个非常勇敢的公众号,所翻译的都是从海外获得的资讯,有些时候甚至会因为不小心触红线而被短暂封号。不管精彩与否,至少你在这里获得的资讯是独一无二的,而且很值得细细揣摩。

The Economist

作为同名杂志的App产品,它向来以上乘的内容水准著称。而早在2015年,The Economist就推出了中英双语版App,数字版订阅价格为9.58元/周。对了,高中的英语阅读理解大题,有相当一部分来自这本杂志。

界面新闻

作为澎湃新闻的兄弟媒体,这款App在细节方面做得很出色,图片风格更是称得上业内顶尖。迅速的原创报道,资深的编辑团队,再加上上海报业这座大靠山,它在已经过饱和的国内新闻App市场成功抢到了一大块肉。

华尔街见闻

国内排名第一的财经新闻类App,其创始人曾是中国驻华尔街的海外记者。在数年的发展壮大中,这家手机端媒体已经在全球各大商业中心都派驻了记者,真正成为“零时差”“第一手”的财经资讯源。

ONE一个

一个资历相当老的阅读类App,也算是国内出现的第一批现象级新媒体阅读平台之一。2012年上市,每天都会更新一张图、一个问答和一篇文章,风雨无阻。有些人觉得索然无趣,但对心怀文艺的人群来说,ONE是喧嚣世界中最后的避风港。

掌阅

它可能是这个榜单中最空洞的一个App,但受众绝对不少。很多人下载掌阅是为了看小说,而它自身也拥有超过50万册的图书版权。在国内三大移动应用分发平台,它都是最火爆的阅读类App,少即是多的风格和持续优化的UI设计,是它受宠的主要原因。

2017——大趋势,早知道

看现在

从大数据上来看,中国的读者其实是非常善变的。几乎每一年的最热门刊物类型都要发生变化。2013年是网络小说市场爆发的一年,各种修仙、穿越、总裁文令人眼花缭乱。而2014年风向陡变,时政类、工具类图书迎头而上,热销排行榜的前10名全是这两类图书。2015年位于榜首的,是一款小清新风格的涂绘书——《秘密花园》,而大冰的《乖,摸摸头》和它定位也很接近。到了去年,正能量的励志类书籍又成了新的黑马……

哪种类型的书籍会火爆非常难下定论。但是如果不纠结于榜单最顶端的那一本,你会发现书籍的冷热还是有规律可循的。最典型的一点在于,那些和当前IP挂钩的书总是有着不错的销量。在电视剧或电影热播结束之后,同名书籍总能实现销量逆袭。以2015年的三部IP作品来说,对比作品上映前后的一个月,《平凡的世界》销量增长6倍,《花千骨》增长了10倍,而有胡歌站台的《琅琊榜》更是怒增33倍。

把这个公式套用到2017年,可以重点关注的是《人民的名义》这部全民热播剧。它的同名书在去年最后一两天上架各大网站,销量一直不温不火。但电视剧开播之后,几乎所有的电商平台都在疯狂找渠道补货。

对于书商来说,能获得黄金IP自然是万幸。但即便没有此类资源,一样可以蹭热点火上一把。譬如今年年初刷爆微博和朋友圈的中国诗词大会,就掀起了一股“全民学诗词”的热潮。而在书刊市场中,积压了很久的诗词歌赋类书籍也迎来了第二春。本来打折都卖不掉的冷板凳书刊,摇身一变被摆到了最显眼的位置。

2017年刚过去不到一半,谁也说不准今年的大热点会是什么。但似乎有几个值得重点关注的领域。比如反腐倡廉、半岛局势、欧洲难民、二胎养成……提前关注这些问题,然后带着疑惑到书中去寻找答案,让每一次的阅读都有所收获。

猜未来

从最早的书本翻阅,到电脑网页,再到手机阅读软件,直至现在的公众号。近十年时间,人们读书的习惯发生了翻天覆地的变化。但方式和平台的改变,并不会对阅读产生本质的影响。在这个过程中,我们仍旧能放飞心情,充实自己。

而且在条件允许的前提下,人们更乐意让这几种阅读方式交替进行。起床后听听新闻晨报,上班途中刷一下新闻,晚上下班时浏覽一下积攒起的公众号推送。睡觉之前,借着台灯翻一下未读完的小说。仔细想来,阅读始终穿插在我们的生活之中,从没远离过。

比起阅读形式的改变,更值得我们关注的是内容盈利模式的变化。目前阶段的移动阅读盈利点,主要集中在三个方向上,分别是植入软广告、插入硬广告,以及付费阅读。前两者对用户体验影响比较大,在阅读开始或将要结束时突然插进来一截广告,想想都让人火大。但消费者还没养成花钱阅读的习惯,所以第三种方式的普及仍然任重而道远。

不久前,新浪微博开通了“微博问答”功能。一方可以花钱请另一方回答问题。交易一旦达成,这笔钱将会到达回答者的账户中。如果吃瓜群众想看问题答案,需要支付1元钱进行围观。而这些围观费,则会由提问者和回答者均分。每完成一次问答,新浪会从中提取10%的佣金作为服务费,平台方和信息提供方都有钱赚。

而在另一边,微信一直在努力培养用户付费阅读的习惯。今年2月份,有网友曝光了一张测试中的“公众号付费阅读界面”。也许未来再想看公众号全文时,就要交钱了。但是整个计划,被一个突发情况给打断了。

不久前微信的iOS版取消了公众号打赏功能,转而建议用户通过扫描二维码转账的方式进行变相打赏,用以应对苹果公司“禁止第三方虚拟支付渠道”的政策。但是很快,公众号扫码支付的功能也被关闭了。两家公司针锋相对,都在争夺付费阅读这一环节的主动权。苹果公司希望构建完整的闭环支付系统,但腾讯的目的是培养用户的付费阅读习惯。如果用户连打赏都不肯,当你强迫他们“免费预览付费阅读”时,自然会导致大量用户流失,以及口碑的断崖式下跌。

不难看出,越来越多的信息显示,未来的阅读方式将会逐渐转向付费。这对于阅读内容质量而言是一件好事,但有多少人可以接受,目前来看仍然未知。