说事说到高妙处 听客寝食不能安

2017-08-16冯正国殷伯达

冯正国+殷伯达

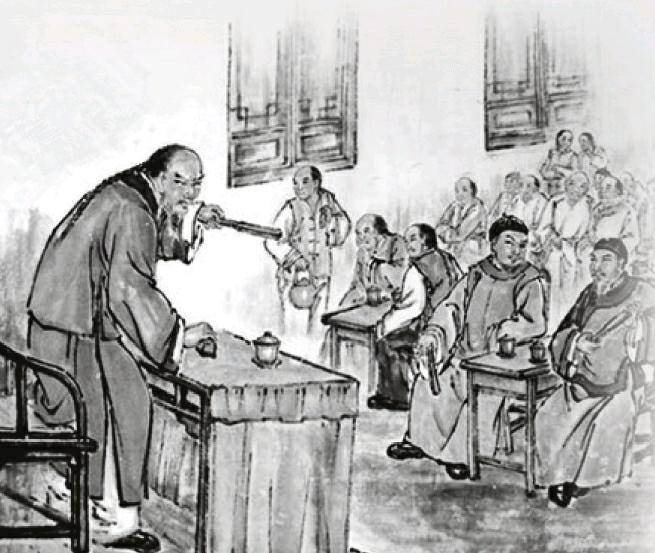

扬州评话艺人,一直被人们尊称为“说书先生”。先生,当然都是有学问的人,说古论今,警世诲人,先生靠的是一肚子的学问教化世人。教化,绝对不是说教。泛泛的照本宣科被行内人称为“空书”,说“空书”,会把全场的听客说得一个不剩。扬州,自清朝康乾盛世以后,二百余年间,说书市场久盛不衰,自城内到城外,上规模的书场多达数十家,能数得出来的艺人,至上世纪九十年代末期还有两百多人。他们凭什么历久弥新地受到成千上万书迷们的热衷与追捧?简单一句话,就是过硬的说故事的功夫。用行内的话来说,叫“拿魂”真功。即听客一坐进书场,说书先生“醒木”一拍,三五分钟之后,魂就被书中的故事勾走了。从此以后,先生说四十天,说半年,说一年,这部书没有说完,你的魂就回不来。先生每天都会在收场之前丢下一个关子,关子就是说故事里的悬念,这个悬念,往往会令听客散场回家后念念不忘,百猜千思,寝食难安,这样熬到第二天,就会迫不及待地早早进书场,抢座位,听先生的“且听下回分解”揭开谜底。

当然,“卖关子”只是说书艺人的技巧之一。评话高手们说故事各怀绝艺,精彩纷呈。扣人心弦的故事,引人入胜的故事,悬念迭起的故事,形象生动的故事,发人深省的故事,是说书艺人赢得市场、赢得观众、赢得人心的关键所在。

故事来源于亲身生活体验出神入化显真功 听客夜夜醉书中

评话艺人程月秋自编自演的《儿女英雄传》,曾在民国年间独步江淮,风靡一时。他原本姓陈,出身官绅之家,但他自少年时便痴迷说书,跟随名家张捷三说《清风闸》,父母认为有损世家荣耀,极力阻止,但程月秋说書从艺之心已决,毅然赤贫出走,并改姓程,过着夜无御寒被、日无充饥粮的艰苦生活。程月秋曾饱读诗书,满腹文章,心想自己如果一直说别人的书,难有出头之日,于是埋头创作,开始编写《儿女英雄传》。其中最精彩的故事,便是历时十八天之久的“骡马大会”。骡马大会,兴起于清朝康熙年间的五台山,一般在每年的六月份举行,后来逐渐演变成超大型的庙会。在骡马大会上,江湖上的三十六行顶尖高手都得有奇特绝伦的表现。程月秋原本是富家子弟,完全没有基层社会的体验,更没有与三教九流打交道的机会。如果凭空去编写,缺乏真实性,就无法打动人心,无法吸引听客。于是,程月秋深入生活,与各种基层人物掏心掏肺地交朋友,跟他们吃在一起,住在一起,玩在一起,闹在一起。跟什么身份的人在一起,便完全融入到他们中间去,学他们怎么说话,学他们怎么行事,把三十六行的规矩、暗语、内情一一记录下来,再编写到评话中去,真正是把三十六行的各类人物描写得惟妙惟肖。长篇扬州评话《儿女英雄传》一搬上书台,一夜爆红,从此常演常盛。因为程月秋表演得太真实了,听客的心一直是揪着的,气一直是提着的,神一直是凝着的,一场书说完了,听客都喊:“太短了太短了,怎么这么快就结束了!”其实,书一点不短。但故事太精彩了,太抓人了,观众才觉得还没有过透瘾。《儿女英雄传》说事说得如此成功,正是艺人肯花长时间体验生活、感受生活、丰富生活、提炼生活、升华生活的结果。

生活是创作的活水,生活是故事的源泉。著名评话艺人王少堂敢于冲破书词“不准改变”的家训,勇于在细节处出新出彩,在关节处突规突变,正是因为他善于向生活学窍门、学知识、学经验、学故事,他悉心采访过的社会基层人物,遍及大街小巷。在旧社会,他被地痞流氓欺负过,被警察恶棍敲诈过,被贪官酷吏抓去坐过牢,这些生活的经历,都被他变成了经典名作王派《水浒》中塑造各类人物时的珍贵素材。我们现在追述前辈名家们注重生活体验的故事,正是为了提醒年轻一代的曲艺演员:只有把生活的积淀当成宝,才能说出宝贵的新作品、新故事。

故事来源于博采众长呼风唤雨一张嘴 江北一声到江南

扬州评话有一个经典的故事,叫“五虎大战康国华”。康国华,康派《三国》一代宗师。扬州评话艺人历来主张标新立异,独领风骚。扬州评话《三国》,大的有任、李两大派系,随后支派不断繁衍,至第三代时已有十三种不同风格的代表性人物,而康国华及弟子也以实力名重民国一时。这一年,扬州曲艺中心地区教场的柳村书社签了康国华的年档。康国华是有名的书场杀手,他跟柳村书社签了年档,别的书场生意将会受到影响。于是,其他五家书场便联手签下了饮誉书坛的“五虎名将”的年档,他们分别是说《八窍珠》的朱德春,说《西游记》的戴善章,说《绿牡丹》的郎照明,说《水浒》的王少堂,说《施公案》的樊紫章。文化市场的竞争,一家独秀不是春,万紫千红春满园。“五虎大战康国华”,这一场大戏,更加刺激了说书市场的繁荣,扬州以及周边地区的书迷纷纷拥向教场,争相观赏这一场精彩的龙虎斗。第一个回合下来,六家书场,场场客满,六部大书,每一部都有勾人魂魄的巨大魅力,一时间,教场夜夜人头攒动,天天热闹非凡。再往后,超重量级的康国华就要说到他“关子”迭出的“火烧赤壁”了,康国华心想,那五虎,毕竟年轻,我不能因为说到“拿魂”的篇章,影响了“五虎”的票房,于是有意把票价涨上去,为的是不让其他五家的书客减少。谁知“五虎”联手,豪情如火,他们也把票价涨到了“康国华”一样高。结果,六家书场,仍然是家家客满。一年下来,“五虎”竭尽全力,仍然没有战胜康国华一人。年档结束时,康国华为“五虎”喝彩叫好,“五虎”则更加敬佩康大师的德与艺。康国华的《三国》为什么能在扬州及周边地区的书场久演不衰?这就要说到他擅于博采众长,智慧地借用诸多艺术门类优点的经历了。康国华少年时是一家金店学徒,可他迷恋各种表演艺术,京剧、昆曲、评话、地方戏、民间说唱,只要听说哪里有演出,多远也要赶去看。凭借其惊人的记忆力,看过之后,回家独自过脑模仿,手、眼、身、步、法,总能学个七不离八。正因为他太醉心于表演了,以致上班经常迟到早退,最终遭到店老板的责骂而愤然离店,成为李派《三国》始祖李国辉的高足。康国华把少年时代学到的各门艺术融入评话的说表中去,形成了别具一格的表演风格,令所有听客耳目一新。据说在他的鼎盛时期,想进书场听他说《三国》故事的书客,要提前几个小时去排队,才能抢到入场票。有不少买不到票进不了场的书迷,在场外站两个小时,就是要等散场后,听进场的书客学说某个《三国》人物的表演。康国华的说表,不用交代人物,只需一个神情,一句说表,听客就能齐声喊出书中人物的名字。

有一次,著名京剧演员王鸿寿特意赶来听康国华说书。当说到关羽“显灵”时,康国华以京剧中的念白高喊一声:“还我头来!”令王鸿寿惊叹不已。三尺书台神风起,江北一声到江南。康国华说书时对京剧艺术的借鉴与运用,令海派京剧名家高看一眼,可见其深厚的功力。

充分利用戏剧表演艺术的元素说表评话,被书客及同行们称之为“戏派”,其中的代表性人物,还有康又华和徐伯良。康又华在南京义顺茶馆说“中三国”,七百多人的大场子,没有任何扩音设备,最后一排的听客,每个字都听得清清楚楚。他的官白字正腔圆,落地还能弹三弹。他化“戏”为“书”,从而使每一段故事的细节都丝丝入扣,句句如金,令书客如醉如痴,欲罢不能。故事是表演的主干,徐伯良每场说完两小时,会留下一个悬念再收场。可是,正因为他的故事太抓人了,书客正听得上瘾,没人肯离场,非让他对那个“关子”作一段暗示。确实,要等到第二天的晚上才知道谜底,这对于如醉如痴的书迷来说,实在是太急人了。但是,留下的悬念,一定是不可以当场揭开的。听客们又不肯走,徐伯良只得再加半小时的“书外书”,然后起身到台前,反复地躬身谢客,才能结束这一晚的演出。徐伯良自幼爱看戏,爱琢磨戏,他说“中三国”“后三国”时,以戏剧表演入书,演曹操、张飞、周瑜、蒋干、黄盖等人物时,从不先交代姓名,仅靠姿态、动作、语调、笑声,就能让听客知道谁出场了。最难得的是几个人物同时出场,听客也能根据徐伯良的传神表演,知晓人物登台的次序和战场上厮杀的对象。这样的戏功,实在是令人叹为观止。以说《绿牡丹》见长的扬州评话艺人郎照明,其书画艺术同样闻名乡里,而且擅长泥塑。朋友闲来喝茶聊天,一刻功夫,他就能随手捏出对方的形象,逼真无异。这样,他替书中人物“开相”时,三言两语,这个人物就会活脱脱地站立在听客面前,令人经久不忘。

长篇传统扬州评话《八窍珠》讲述的是明朝晚期众侠士聚义,历经苦难,终于战胜大奸臣魏忠贤的故事。相传清嘉庆年间这部书的前身叫《寿字帕》,故事简单,听客稀少,眼看就要消亡了。这一天,被誉为“书中神仙”的评话艺人许荫如为了让这部书起死回生,邀约扬州书坛八位高手聚会,酒到正酣,“神仙”讲明了意图,请大家共同为《寿字帕》会诊出招。八位高手欣然应允,慷慨献策,每个人都讲了一个悬念连连、奇招迭迭的精彩故事。这八个故事是八位同行倾心相授的金段子, “神仙”激动不已,将这八个故事装到《寿字帕》中,并使其首尾关联,段段如珠。成书后,许荫如取八位高手开其心窍、八大金段串成奇珠之义,将书名定为《八窍珠》。《八窍珠》一经问世,便名扬书坛,成为扬州评话中的经典书目。《八窍珠》的成书故事,充分说明了一个道理:同行不是冤家,而是亲家。同行之间相互扶持、同心同力,才能够把说书这门艺术不断推向高峰。

故事来源于读书慧悟一部新书横空出 万人空巷听不够

我们先从一部书诞生的故事说起。生于清德宗光绪六年的戴善章,出生时家庭还算富裕,父母望子成龙,希望孩子日后科考入仕,便让他读了教会小学和私塾。没想到家庭突遇变故破产,度日艰难,根本无法供他读书。十四岁时,戴善章便去了天长县榛楠镇一家商店当学徒。老板见他身高力壮,又习过武功,便让他做了商勇,也就是运货押车防匪袭的角色。不料一次驾车撞了行人,店主把他解雇了。回家途中,行至三汊桥附近,忽听得有人高喊救命,戴善章便冲上前去,将一帮行劫的歹徒打得四处逃奔。事有凑巧,被他救下的这位,正是扬州评话艺人中说《西汉》的鼎鼎大名的任永章。戴善章一路护送先生去瓜洲魁园说书,一边详细讲述了自己的遭遇。任先生一看这小伙子读过书,又喜欢评话,便收他为徒。戴善章耗费了两年的时间潜心学艺,一部《西汉》已经能够从头至尾说下来了。戴善章在任永章身边待了十二年,《西汉》已经成了一部熟书。但是十几年老说一部书,听客再怎么爱《西汉》,也早已审美疲劳了。听众越来越稀,收入越来越少,戴善章连养家糊口都难以维持了。一天上午,戴善章在街上突然听到一阵渔鼓,便走上前去,见四周围了许多平民百姓,正在听一位乡下人说“猴儿书”。“猴儿书”就是民间艺人根据《西游记》自编自演的说唱,社会上体面的说书艺人是不屑一顾的。戴善章越听越有兴趣,不知不觉一个上午就过去了。戴善章从此每天上午定时来听“猴儿书”,一连二十多天,每天从头听到尾。听完了整部书,他突然有了一种冲动:我为什么不能自编一部《西游记》,创出自己的招牌书。决心已定,他便购回了一部原著《西游记》,从此夜夜读书,日日琢磨,一有灵感,哪怕寒冬里三更天也要披衣下床,写下一大段。这样坚持了整整两年时间,一部原著《西游记》已经被他“啃”得稀烂。第三年的春上,他决定挂牌说《西游记》了。这在扬州书坛历史上,算是一部崭新的书,所以各路高手都赶来捧场。按照原先的想法,戴善章打算以说唱道情开场的,一看台下前几排坐的都是书坛前辈名流,吓得立马把渔鼓、简板藏到书台之下,急中生智,把说唱现编为评话。一个开场,便赢得掌声雷动。两个小时说下来,听客一个都不肯走,连声高呼:“戴先生,能不能再说个把钟头,票银我们复双给!”从这一天开始,《西游记》的名声响遍扬州城,听客们早早赶过来买票,没有座位,站着挤着也愿意。真可谓一部新书横空出,万人空巷听不够。

生于清宣宗道光二十八年的樊紫章先生自编长篇扬州评话《施公案》,也与读书有关。樊紫章早年师从柏培章说《水浒》,学成后登台演说数年,书艺已胜过师父。但扬州评话,历来以出新求变取胜,当樊紫章将《水浒》说到炉火纯青的时候,李国贤自编自演的《万年青》已经叫响书坛,王健章自编自演的《彭公案》哄动一时,听客们纷纷涌向这两部新书,樊紫章的书客日见减少。怎么办?去现学《万年青》《彭公案》,樊紫章面子拉不下来。于是,他想到了自编《施公案》。樊紫章自幼丧母,又遭继母歧视,从小没有读过书,所识有限的字完全靠自学而得。樊紫章抱住一部章回小说《施公案》,日看夜看,写提要,做功课,几个月下来,才拼凑起七天的书。这一年,他去高邮驻场说书,白天说《水浒》,因为书迷已经听了数遍了,听客少得可怜。晚上他说《施公案》,头一天便叫好声不绝,第二天晚上听客爆满,连续七天,樊紫章的《施公案》红遍了高邮城。到了第八天晚上,听客们早早就赶来了,一看,书场外挂了一块招牌:“今晚停说《施公案》。”听客们不答应了:正听得来神起劲,樊先生怎么能突然停了,众人跟着高喊:明晚樊先生必须继续说《施公案》!听客哪里知道樊先生的苦衷呢?他不是不想说,也不是不肯说,他是真的说不了第八天的书。他看《施公案》小说,比看天书还难!晚上,樊紫章回到寄宿的古庙中,见一位眉清目秀的僧人正等着他呢。僧人,也是樊紫章多年的书迷,他等樊先生,正是要追问他停說《施公案》的原因。当樊紫章如实交代了缘由之后,僧人一阵爽朗的大笑,说:“先生何不早说,贫僧出家前可是秀才,而且我也喜欢小说《施公案》,且藏有珍本。这样吧,我为先生一字一句诵读小说原著,先生有何新关子新点子,你随口说出,我便可完整地笔录下来,先生可以把《施公案》改为白天说,我们晚上现编,第二天现说,可好?”什么叫可好,那真是妙极了!樊紫章禀赋过人,是天生的说书料子,只可惜读不了书,所以编不成书。如今得一教书的秀才,简直是天赐贵人。樊紫章自编自演的《施公案》,故事皆由吸人魂魄的悬念串成,两个小时的书,听客大气都不敢喘。偶有感冒咳嗽者,怕影响他人听书,会自觉离开书场,在门外趴在窗口远听,可见樊紫章《施公案》的故事有多吸引人。这正是一部新书不易得,勤苦读书成正果;说事即是说忠义,艺人皆是大先生。