解构全要素生产率:对供给侧的一种诠释

2017-08-12游士兵王梦荻王今朝

游士兵,王梦荻,王今朝,b

(武汉大学 a.经济与管理学院;b.经济发展研究中心,武汉 430072)

解构全要素生产率:对供给侧的一种诠释

游士兵a,王梦荻a,王今朝a,b

(武汉大学 a.经济与管理学院;b.经济发展研究中心,武汉 430072)

在经济新常态下,中国正在进行的供给侧结构性改革,重点是解放和发展社会生产力,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,提高全要素生产率,这意味着供给侧结构性改革需要关注全要素生产率这一经济指标。但是,从经济含义以及数值测算的角度看,全要素生产率只是一个中间变量,企业组织形式才是供给侧结构性改革的根本决定变量,即供给侧结构性改革的根本在于坚持公有制,做大做强做优国有企业。而当供给侧矫正了,全要素生产率自然会提高,供给侧结构性改革自然会成为巩固社会主义道路的基石,而这正是改革的制度意义所在。

全要素生产率;供给侧结构性改革;创新发展;共享发展

索洛(1957)使全要素生产率具有了魔幻般作用,他认为,全要素生产率贡献了美国87.5%的经济增长。这一观点引发了学术界的极大兴趣,也引发了大量关于其内涵和外延的研究。在经济新常态的背景下,中国正在进行的“供给侧结构性改革”,“重点是解放和发展社会生产力,用改革的办法推进结构调整,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率”。可以说,在事关中国未来发展的变革中,“全要素生产率”与“供给侧”这两个概念已经密不可分。从理论上看,全要素生产率(TFP)作为一个余值,本身是在与劳动、资本的相互关系中确定的(Romer,2012)。因而科学理解TFP,就意味着科学理解劳动、资本对于经济增长的贡献,也意味着对供给侧的结构性本质的科学理解。而科学理解TFP,本身就构成了一个重大的理论创新。从实践上看,TFP对经济增长的贡献率至今仍存在较大的争议,部分学者认为,索洛(1957)极大地高估了TFP的作用,TFP在经济增长中的贡献远远小于劳动和资本(罗思义,2016[1];Vu Minh Khoung,2013[2];Jorgenson,2009;Baier等,2006[3]);而另一部分学者则持完全相反意见,认为TFP对经济增长的贡献巨大(张辉、丁匡达,2013[4];蔡昉,2013[5])。在中国供给侧结构性改革的大背景下,更多的学术焦点放在了TFP的量化上(杨汝岱,2015[6];王杰、刘斌,2014;龚关、胡关亮,2013),而并没有触及改革的本质性问题。为此,也不得不再次解构TFP,从根本上建立改革与TFP的联系。可以说,如果没有对TFP的科学理解,供给侧结构性改革就会走入歧途。

目前,中国的供给侧存在较为严重的结构性问题,但把供给侧结构性问题归结为要素投入结构、产业结构、生产排放结构、供给品结构等只是管中窥豹,实见一斑,而由此推出的淘汰低端供给、创造高端供给的政策结论只能是扬汤止沸,而非釜底抽薪。实际上,根据马克思主义政治经济学,在经济的供给侧,合理的所有制结构才是根本决定变量。基于此,本文从解构TFP入手,思考中国供给侧结构性改革的手段和措施,并探索供给侧结构性改革的制度含义。

一、新古典全要素生产率的决定模型

给定一个多“要素”(不一定是柯布-道格拉斯)生产函数:

Y=Y(K,L,A)

(1)

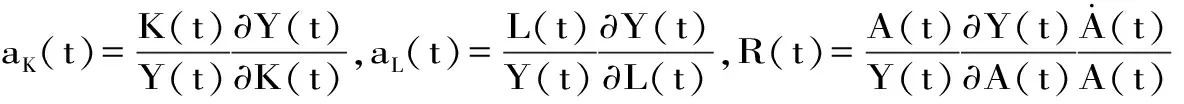

我们可以得到一个类似于Romer增长核算公式的核算公式:

(2)

根据公式(2),TFP的增长率R(t)就可以表示为如下形式:

(3)

(一)供给侧结构性改革和全要素生产率的联系

根据公式(3),TFP的增长率取决于产出增长率与要素增长率的加权平均值之差,权重为要素的收入份额。这意味着劳动者工资收入和资本所有者收入占GDP的比重会影响TFP增长率。很显然,劳动者工资收入占GDP比例越低,TFP就越高;如果劳动者工资收入占GDP比例的降低被资本所有者收入占GDP比例的升高正好抵消,那么,TFP增长率则保持不变。*就目前来说,国内很多研究表明,中国的劳动收入份额自20世纪90年代中后期的持续下降已经成为一个不争的事实(周明海等,2010),对收入差距的研究也表明,中国的基尼系数长期以来一直处在一个较高的位置(程永宏,2007;王祖祥等2009,田卫民,2012),这都表明实现“共享”发展,中国还有很长的一段路要走。如果技术进步所产生的经济利益被劳动者所享用,即劳动者收入占GDP的比重增加,相对的资本所有者收入占GDP的比重降低,那么,TFP增长率也会保持不变;反之也成立。这就建立了供给侧结构性改革和TFP的根本性关系。供给侧结构性改革最终要实现“共享发展”,而TFP除了可以反映技术对一国经济增长的贡献,其结果的导出更受到该国收入分配状态的影响,即TFP不仅是一个增长问题,也是一个分配的问题。很显然,高的TFP增长率(产出增长率不变时,TFP对产出增长有高的贡献率)未必意味着合理的收入分配政策。如果一个国家的收入分配政策不合理,或是既定的方案政策没有得到有效执行,那么盲目追求TFP增长率,而忽略潜在收入分配问题的改革,只会加剧社会矛盾。换言之,中国的供给侧结构性改革决不能进入“唯TFP论”的误区,改革必须以“共享发展”理念为指导,必须兼顾社会公平。这也是如何立足社会主义制度科学理解TFP。

(二)提高全要素生产率的途径

既然提高TFP是改革成功的必要不充分条件,即供给侧结构性改革需要关注TFP这一经济指标,那么,现阶段如何提高中国的TFP呢?

公式(3)表明,由于只有在保持劳动者收入占GDP比重、资本所有者收入占GDP比重、劳动增长率、资本增长率不变的条件下,技术进步才可能表现为TFP增长率的增加,即要提高TFP,中国的供给侧结构性改革必须是实现技术进步、增强创新能力的过程(这与中国的创新发展理念相吻合)。反过来也说明,TFP并没有那么魔幻般的作用,因为只要供给侧校正了,其自然就提高了。也就是说,中国的供给侧结构性改革要提高TFP,最终的落脚点在于“创新”。

但是,仅依靠创新无法确保TFP的提高,TFP是否表现出来还受到有无市场的影响。PWT数据库公布了假设美国的TFP为1,按照2011年购买力平价计算的各国相对TFP,其中,中国为0.4066,世界主要发达国家为0.8左右(一个不容忽视的事实是:各主要发达国家已经在全球建立了成熟的生产体系,如苹果手机)。创新的成果转化成消费才具有意义,这意味着国内企业既要提高供给质量,又要获得广阔的销售市场。中国人口众多,消费潜力巨大,但在经济全球化、跨国公司国际化生产和经营的今天,如何为国内幼稚企业的成长争取时间和空间是改革必须要考虑的问题(李斯特的保护幼稚工业论在今天仍然具有一定的借鉴意义)。这就要求在供给侧结构性改革中,既要提高中国整体的创新能力,提高供给的质量和效率,也要注重在经济全球化背景下保护国内市场,而基于“一带一路”的“走出去”则是更高层次的战略选择。

(三)全要素生产率的衡量

作为一个经济指标,TFP必须能够进行量化才有意义。由于本身是个“余值”,因此TFP的衡量颇具争议。由于R(t)还取决于劳动和资本本身的定义,这意味着要素内涵定义的不同会直接影响TFP增长率的计算结果,进而影响TFP所代表的经济含义的准确性和有效性。Chen(1997)检验了将TFP作为东亚经济增长来源的研究,指出技术进步在经济增长中的重要性很大程度上取决于TFP定义以及测量的方法。这也是学者们对于TFP对经济增长贡献程度多有争论的根源。Denison(1967)以劳动力投入的恒定质量指数替代工时作为劳动力投入的测算方法;Jorgenson和Griliches(1967)用国民生产总值替代国民生产净值计算产出,并额外引入资本投入恒定质量指数以区别资本类型;Rees(1979)则终结了传统的生产率测算框架,推动了现代增长核算方法的产生。最新的增长核算方法指出索洛模型有两大缺陷:一是未将“中间产品”——一个行业投入另一个行业的半成品纳入分析范围;二是未考虑劳动力质量的改进。这些缺陷导致了错误的结论,误认为大部分经济增长来源于生产效率的提高。同时,新经济增长核算模式发现,拉动经济增长的最重要因素是中间产品;第二重要因素是固定资本投资;第三重要因素是劳动力投入;衡量生产效率的全要素生产率的重要性居末。这就进一步说明,不论是从经济含义还是从数值测算的角度,TFP都没那么重要,它可以作为改革的一项参考指标,但中国的经济发展绝对不能“唯TFP论”。

既然对TFP的解构已经揭开了供给侧结构性改革“创新”和“共享”发展的冰山一角,既然TFP并没有那么“魔幻”,那么,什么才是中国供给侧结构性改革的根本决定变量呢?

二、企业组织形式是供给侧的根本决定变量

对任何一个国家的经济增长而言,劳动、资本和技术都存在于该国的企业之中。体现所有制结构的企业对劳动、资本和技术的制度安排对于该国的供给侧具有根本的决定作用。现阶段,中国实行的是以公有制为主体、多种所有制共同发展的经济制度。随着生产力的发展,在社会主义的最高阶段,社会主义国家的企业中没有资本家,没有资本家与管理者的委托代理关系,同时也就没有资本家无偿占有工人阶级的剩余价值。正是由于社会主义国家的这种制度安排,使得社会主义国家的供给侧优于资本主义国家的供给侧,也使得中国无须也不能采用美国供给经济学的减税和放松管制政策

(一)减税对于社会主义国家的企业并不会产生根本影响

大规模减税是美国供给经济学的主张,代表人物是拉弗,他提出了著名的“拉弗曲线”,为美国大规模减税政策提供了理论支撑。拉弗曲线刻画了减税政策的核心思想(如图1所示):总存在带来相同税收的两种税率,减税会增加税收促进生产发展,过高的税率会造成生产的萎缩;而当税收达到100%时,生产停滞,政府的税收降为零。

图1 一般意义的拉弗曲线

那么,以拉弗曲线为理论基础的减税政策真的实现了美国政府刺激生产、增加税收的预期了吗?Fullerton(1982)通过计量方法画出了美国实际的拉弗曲线(如下页图2所示)[7]。可以看出,实际的拉弗曲线右偏,最高税收所对应的税率为75%。这说明现有的税率并非处于税收禁区,因此减税政策必然会降低税收,减少财政收入。事实上,美国政府确实出现了巨额的财政赤字。同时,美国实际的拉弗曲线也不能用于刻画中国税收和税率之间的关系。因为中国实行社会主义制度,财政收入并不取决于税收和税率(2014年,全国一般公共预算收入140 370.03亿元,其中,税收收入119 175.31亿元,非税收入21 194.72亿元;作为非税收入的重要组成部分,十八届三中全会提出提高国有资本收益上缴公共财政比例,2020年提到30%,更多用于保障和改善民生),因此美国实际的拉弗曲线与中国不具有相关性。基于以公有制为主体、多种所有制并存的经济制度,中国国有企业的生产活动并不追逐私人利润,利润归全社会所有(相当于税率达到100%,国家的税收也并不为零),这就无所谓税前利润和税后利润的差异,同时也无所谓积极性的问题。因为当前中国已经是低技术水平条件下重复性产能过剩,这一点也构成对西方供给经济学理论认识的基础。那么,如果中国照搬美国的大规模减税政策,会带来什么样的影响呢?

图2 美国实际的拉弗曲线

假设劳动等于产出,单位商品的价格为p,国家向企业和个人征税,税后工人获得工资收入w,企业占有工人的剩余价值s,那么,收入pq在个人、企业和国家三者之间进行分配。

这就说明中国的供给侧改革应该从根本上区别于美国的供给经济学,改革必须立足于中国的社会制度和基本经济制度。如果中国实现了国有企业占主导的供给、产业结构,则税收多,经济也不一定差。同时,增税和减税也不会以经济周期的发生为转移,因为国有企业数量越多,税制改革的重要性就越小。

(二)“放松管制”不是中国供给侧结构性改革的方向

一些人认为,法无禁止即可为。里根为恢复美国经济,除税收外的另一重要举措就是放松政府管制,建立“小政府”;撒切尔也采用过供给学派的观点,实践中更侧重于国有企业的私有化。这些举措的本质都是给予私有企业以更有利的活动领域,是资本主义私有制本质的体现。当前,中国供给侧结构性改革也是从供给方面入手,要求转变政府职能,减少管制,降低成本。这是否意味着中国也要建立一个“小政府”,通过向国有企业引入私人资本,增强活力和增强竞争力呢?答案是否定的。首先,转变政府职能,简政放权并不意味着政府不管,而是明确政府、市场和社会三者之间的关系,使政府集中解决经济发展中最重大、最核心的问题,更好地实现政府职能。其次,实现国有企业占主导是坚持社会主义制度的内在要求,是以公有制为主体的重要标志,是维护中国经济安全的重要手段,因此绝不能以市场化为名发展私有经济。同时,国有企业未必是低效率的[8],斯蒂格利茨(2011)认为,以解决政府失灵问题的私有化浪潮,可能导致更为严重的市场失灵问题。虽然在总体上私有企业比国有企业有更强的盈利能力,但这并不意味着私有企业比国有企业更有效率。即使能够证明私有企业比国有企业更有效率,也不能说私有化是可取的[9]。最后,创新发展需要国家支持引导。创新从来不是一蹴而就的,任何重大突破都需要大量资金和人才力量作为支撑。这也是为什么尽管中小企业在吸纳就业方面有优势,但是很多创新发展必须依托大型企业才能够实现。在这一点上,中国高铁的崛起并走出国门就是最好的证明。对于中国来说,必须理清政府和市场的关系,供给侧结构性改革绝不能成为中国经济结构的进一步私有化的契机。

三、中国供给侧结构性改革的制度意义

既然上文已经论证了在供给侧结构性改革中,全要素生产率只是一个中间变量,企业的组织形式(所有制结构问题)才是根本,即中国的供给侧结构性改革的根本在于坚持公有制,做大做强做优国有企业,那么,这样的制度设计如何保证中国顺利实现“创新”和“共享”发展呢?

(一)创新发展

1.创新的决定因素。熊彼特认为,创新就是建立一种新的生产函数,即把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。时至今日,创新的内涵越来越丰富,但其在经济领域的根本仍然是生产力或生产关系的优化。中国创新最大的约束条件是国家经济的欠发达和巨大的技术壁垒。创新不单纯是技术进步,知识外溢概念是欧美中心主义支配下的理论。中国的技术进步不能依靠这种西方施舍的知识外溢,只能依靠自力更生的自主研发。那么,创新的决定因素有哪些呢?首先,从研发者个人来看,把创新水平记为R,则它取决于创新者的发明能力(cy)、努力程度(er)和创新者的数量(nr),科学(sn)与生产结合更紧了(如在光学玻璃中)。与这些技术创新相对应的组织变化则是股份合作企业(将其抽象为企业组织形式,记为on)和金融业的增长(法格博格等,2009)。金融业与研究、开发没有什么关系,但是,研究开发的资金(fe)变得重要起来,因此,R可以记为:

R=R(cy,er,nr,sn,on,fe)

(4)

根据Williamson(1971),我们可以把sn、on和fe都看作是降低研究开发成本的因素。尽管cy、er、nr与sn、on、fe是性质不同的变量,但前者对后者也具有显著性影响。比如,一个在产品生产领域表现出创新能力和努力的人,当其从事与科学、管理和金融相关的行为时,也容易表现出相对其他人群更高的创新能力,从而我们有:

sn=sn(cy,er,nr)

(5)

on=on(cy,er,nr)

(6)

fe=fe(cy,er,nr)

(7)

其次,研发水平已经从对微观、中观变量的依赖变为了对国家的依赖。1945年后,半导体、计算机、制药业发展所引导的第三次产业革命从质的方面改变了研究、开发的机制。这个时期,西方国家政府R&D经费占其研究开发总经费的比例(抽象为政府对研发的支持力度,记为gs)大大增加。政府不仅自己组织科学机构,而且通过资助企业和私人大学、私人机构进行研究开发。之后,一些基础性的研究、开发再也难以通过个人或私人机构来运作了,即使一些由个人和私人机构所进行的研究、开发,往往也都是政府资助的研究开发的“衍生品”。比如,微软的Windows操作系统只能看作是计算机所催生的一种衍生品。这是由于基础科学研究涉及的范围越来越广、涉及的人口规模越来越大,导致了研究、开发对资金、人才的数量和质量要求都达到了由私人难以承担的程度。所以,越来越多的学者把一个国家的政府对基础研究的重视看作是决定一国科研实力的最重要指标。

政府也许不会成为促进研究、开发的唯一宏观组织。从企业角度来看,企业越来越少地直接成立研究实验室,但越来越多地依靠合伙、合资、联盟、股权参与、协议等(把这些抽象为管理水平,记为ml)获得技术知识。这或许会使得企业协会之类的组织发展起来,承担研究、开发之功能。但是,政府依然是最重要的宏观组织。毕竟,第一,合伙、合资、联盟、股权参与、协议等的实施需要一系列法律制度;第二,这些依靠合伙、合资、联盟、股权参与、协议等获得的技术知识对于一个国家的经济发展道路性质的影响并不具有显著性,而主要是影响其商业利益*由于这些领域的一个企业的创新依赖于其他企业的创新,如计算机对芯片、软件以及半导体的依赖,因此,小企业得以发展,而企业之间的专业化分工也得到发展。;第三,一部分人的研发成就、收益受到另一部分人的研发成就的战略性、博弈性影响,而研究开发的进行会引致收益在行业内部的重新分配。

于是,我们有:

R=R(cy,er,nr,sn(cy,er,nr),on(cy,er,nr),fe(cy,er,nr),gs,ml)

(8)

公式(8)就是初步得到的一个关于研究、开发能力和水平的决定模型,说明了创新能力和水平是由众多变量决定的,同时这些变量之间又存在着决定关系。值得指出的是,公式(8)所涉及的gs、ml都属于在西方制度条件下尽可能优化(离不开社会认知和行为)后所形成的结构和格局。

根据公式(8),一个社会的技术进步无须用全要素生产率去衡量,而只要建立适当的符合本国国情的机制框架即可。这样来看,那种用全要素生产率来衡量技术进步的经济学理论即使在西方是一种科学的方法,在中国也并不适用。而王今朝(2016)已经证明,中国在诸如公式(4)-(8)所涉及的变量领域相对西方依然处于劣势的情况下,公有制是中国取得科技进步的最有效机制。

2.创新的实现。基于以上公式,我们可以认为,增加研发投资和把创新主体放于企业都不能保证中国自主创新能力增加。按照这种片面的观点制定出的政策必然失败,其实施力度越大,失败的风险就越大。中国学术界资金的浪费和非法性使用就是证明。因此,对于中国来说,要想实现真正的技术创新,必须把创新主体置于大型国有企业,充分发挥政府在研发中的作用。考虑到政府的作用也是历史形成的,可以想象,一个国家如果已经有了强大的政府而没有蒸汽机、织布机,它一定会动用国家的力量来研究开发这些产品,而不是造不如租,租不如买。

其次,政府的作用不仅体现在研发创新的过程中,由于技术创新不仅取决于自己的行动(解决技术风险),而且取决于竞争者的行动(产生市场风险)。因此,通过国家排除竞争者对于创新的成功是有益处的。这就需要国家系统地采取垄断性政策,而不是反垄断。同时,技术对独特竞争优势产生作用则需要依次经过如下阶段:基础科学进步—主导产业的选择—研发导致技术进步(谁来研发、对人的需求、试制单位是否存在以及配合程度高低)—商业化运作(投资、生产、销售)—保护市场。对中国而言,竞争对手就是技术水平更高的欧美发达国家,中国政府需要发挥保护本国市场的作用。

再者,根据祖克和达比的研究(史密斯等,2010),创新成果从发现者传到同一实验室里的其他人需要很长时间,因为这种知识被保持隐性,以使得排他性成立,从而获得巨大的人力资本投资收益。如果信息在实验室内部的传播都这样困难,那么,在不同实验室、不同企业、不同国家之间的传播困难可想而知。同时,由于知识对于组织的演化和成功具有关键性的作用,因此,可以想象,相关的信息是不容易被另外的组织及其成员获得的。而实现以国有企业为主体辅之以一个强大的政府的运行机制则可以大幅度降低创新成果传播的成本,使之更好地服务于国家建设。

而对于创新者的发明能力、努力程度以及创新者的数量,人才既是促进创新的重要力量,而追求创新本身也是对国内熟练劳动力和知识分子的一种保护,可以避免他们成为西方的打工者,损失本国的人口红利。这就是坚持公有制、做大做优国有企业对实现“创新”发展的制度意义。

(二)共享发展

当前,中国社会较大的贫富差距是不得不正视的现实,而要实现共享发展还有很长的路要走。工资是一种社会力量,更高的居民收入不仅能提升整体的消费能力,扩大内需,最终与供给侧结构性改革的创新成果对接,实现总需求与总供给的匹配,促进国家经济长期稳定发展,更重要的是,它是社会主义制度优越性的体现。

图3 供给侧结构性改革的制度意义

综合以上,只有坚持正确的发展道路,中国才能真正实现“创新”和“共享”发展,而当供给侧矫正了,全要素生产率自然会提高,供给侧结构性改革自然会成为巩固社会主义道路的基石,而这也正是改革的制度意义所在。

四、结论:马克思主义政治经济学模型、政府代表性

如果坚持公有制,坚持做大做强做优国有企业,那么在更高阶段的社会主义中,全要素生产率不是反映技术进步,而是反映除劳动者以外的其他诸多因素对于产出和价值创造的影响。也就是,如果使用生产函数这个概念,那么生产函数应该写为如下形式:

Y=Y(L,O)

(9)

我们可以得到一个类似于Romer(2012)增长核算公式的核算公式:

(10)

根据公式(10),全要素生产率的增长就可以表示为如下形式:

(11)

这里的O可以理解为组织,即本文所强调的在政府指导、帮助下做大做强做优的国有企业(新古典学派的创始人马歇尔指出劳动、土地、资本是生产的三个要素,除此之外,“组织”也应作为一种生产要素,尽管其“组织”的概念指的是企业经营和工业组织)。而公式(9)同时也体现了马克思的劳动价值论,由于使用价值是凝结在商品中的无差别人类劳动,资本只有通过劳动才能发挥作用,因此劳动作为唯一的要素进入生产函数,而资本则隐含在劳动的作用之中。根据公式(11),R(t)等于产出的增长率减去劳动增长率与劳动的收入份额之积。这里的R(t)就是综合反映供给侧的变量,它包含企业组织形式、研发组织等。穷尽决定R(t)的因素并不是本文目的。本文证明,全要素生产率不是衡量一个国家供给侧结构优化性程度的充分指标。供给侧结构性改革应该在做大做强做优国有企业基础上加强创新,改善工资,以及实现国内市场的保护。在此考虑这样一个问题:全要素生产率作为对经济增长的贡献,谁享有了这个增长率余值呢?从以上分析可以看出,这个增长率的余值完全被劳动者和国家所享有,同时增长率的余值可能会非常大。

要实现余值完全被劳动者和国家享有,既要实现完全的社会主义公有制(社会主义的最高阶段),相应地也需要建立非常简单的财政和货币制度。因为在复杂的金融制度下,不仅一些行业(如金融界)获得了高收益,接近形成一个阶层,而且由此衍生出的利率制度也会成为该阶层获取高收益的工具。可以看出,在完全的社会主义公有制制度下,才能实现完全的按劳分配,消灭剥削,消除两极分化,实现共同富裕。但是,历史已经证明,完全的社会主义公有制只有在社会生产力高度发达的情况下才能实现,与目前社会生产力相适应,中国仍然需要实行以公有制为主体、多种所有制并存的经济制度。正因为如此,中国需要通过供给侧结构性改革继续巩固公有制的地位,做大做优做强国有企业。这不仅是从根本上解决中国供给侧结构性问题,实现经济长期可持续发展的方法,也是坚定不移地走社会主义道路的需要。

[1] 罗思义.一盘大棋?——中国新命运解析[M].南京:江苏凤凰文艺出版社,2016:88.

[2] Vu Minh Khoung.The Dynamics of Economic Growth: Policy Insights from Comparative Analyses in Asia[M].Cheltenham:Edward Elgar Publishing Limited, 2013.

[3] Baier, Dwyer,Tamura. How Important are Capital and Total Factor Productivity for Economic Growth?[J].Economic Inquiry,2006,44(1):23-49.

[4] 张辉,丁匡达. 美国产业结构、全要素生产率与经济增长关系研究:1975-2011[J].经济学动态,2013,(7):140-148.

[5] 蔡昉. 中国经济增长如何转向全要素生产率驱动型[J].中国社会科学,2013,(1):56-71.

[6] 杨汝岱. 中国制造业企业全要素生产率研究[J].经济研究,2015,(2):61-74.

[7] Don Fullerton.On the Possibility of an Inverse Relationship between Tax Rates and Government Revenues[J].Journal of Public Economics,1982, 19(1): 3-22.

[8] 王今朝,龙斧.中国“国有企业效率效益”问题的理论误区与认识论、方法论原因——四评“国有企业效率效益必然低下”[J].河北经贸大学学报,2014,(6):35-44.

[9] 斯蒂格利茨.私有化更有效率吗?[J].经济理论与经济管理,2011,(10):5-10.

[责任编辑:陈淑华]

2016-12-05

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国经济发展道路与发展经济学理论创新研究”(15JJD790024)

游士兵(1964—),男,湖北天门人,教授,博士生导师,从事统计学、数量经济学和国民经济学研究;王梦荻(1993—),女,江苏徐州人,硕士研究生,从事国民经济学研究;王今朝(1972—),男,河北新乐人,教授,博士生导师,经济学博士,从事经济发展的战略决策研究,本文通讯作者。

F121

A

1007-4937(2017)02-0047-07