汉英交传过程中母语迁移对口译绩效的影响

2017-08-10周翠琳谌莉文

周翠琳+谌莉文

摘 要:汉英交传过程中,汉语母语者的汉语使用习惯会直接影响第二语言即英语的习得,并对其起到积极促进或消极干扰作用,从而影响口译质量。本文针对以汉语为母语的口译学员口译过程中的原型失误现象,通过数据统计,考察母语思维原型在汉英交传过程中的表现形式,并通过组间实证研究,深入探讨母语迁移与口译绩效的相关性。研究发现,受原型思维影响,汉英交传过程中母语迁移主要在词法和句法两个方面影响口译绩效,分别表现为时态、词、词性、单复数,以及动宾结构和主谓结构等方面的影响。

关键词:汉英交传 母语迁移 原型失误 口译绩效

一、引言

交传过程中,各种因素导致口译绩效发生变化,从而影响口译质量,母语迁移便是其中的一个影响因素。

过去的五十年中,母语迁移的理论研究经历了以下几个阶段:从最初的行为主义“刺激—反应”论,到心灵主义迁移最小论,发展至心理语言学的连通主义。Lado在《跨文化语言学》中提出:在第二语言习得的环境中,学习者广泛地依赖已掌握的母语,并经常把母语中的语言形式、意义与母语相联系的文化迁移到第二语言习得中去。

母语迁移对翻译影响的研究主要集中在汉英翻译过程中,分布在词汇和语法两方面,这两个方面贯穿于正、负迁移现象之中。翻译过程的母语迁移主要体现在词汇和词义的选择、词汇搭配以及句法等语言层面上。(张季红,2005)

目前,母语迁移研究面临的主要问题仍是重在描写与解释(Ellis,1985;Odlin,1989等),缺乏定量数据支持,学术界尚未提出系统、有效的教学模式来发扬母语迁移的正面影响,规避其负面干扰。同时,近年来随着认知语言学的发展,学术界更倾向于阐释母语迁移现象背后的认知理据(王文宇、文秋芳,2002;杨怀恩,2008等),但却缺乏有力、有效的认知理论作为依托。目前,母语迁移现象对语言转换影响的研究大多集中于大中学生写作表达能力(葛丽莲,2003;熊金芳,2007等),鲜有针对接受过正规培训的以汉语为母语的口译学员的调查研究。

鉴于此,我们搜集英语专业本科生和研究生的共计84份口译测试音频作为统计数据库,针对以汉语为母语的口译学员口译过程中的原型失误,观察数据统计词类和句法现象方面的错误,结合问卷调查,考察母语思维原型在英汉、汉英交传过程中的表现形式,并通过组间对比,深入探讨母语迁移与口译绩效的相关性,以期获得以汉语为母语的口译学员交传过程中母语迁移对译入语理解与表达的影响,最后分析造成母语迁移性口译失误的原因。期望通过获取以汉语为母语的口译学员交传过程中母语迁移对其绩效水平影响的详细指标,为口译培训和口译实践提供削弱母语负迁移对绩效水平的影响的应用策略。

二、理论背景

(一)原型—模型翻译理论

传统的语言学派翻译理论跟结构主义语言学一样,是建立在经典范畴观之上的,有着很大的局限性。自20世纪80年代以来,国外不少翻译研究者开始把原型理论引入翻译研究,取得了可喜的成就(Snell-Hornby,1988;Neubert&Shreve,1992等)。他们通过理论演绎和实证研究表明:翻译是一个原型范畴,对源语语篇及译语语篇采取原型分析更為有效,翻译评价标准决不能理解为必要充分条件,而是原型范畴的各个属性特征。此外,后殖民翻译研究中的杂合理论也从一定程度上为翻译研究的原型观提供了佐证(Bhabha,1994)。把翻译看成是原型范畴的原型翻译观有助于拓宽研究视野,深化对翻译本体的认识,从而打破一些人为设定的藩篱,指导翻译研究,尤其是描写解释性翻译研究,并最终指导翻译实践。

(二)母语迁移理论

在外语习得中,母语对学习者的影响是一种普遍存在的现象,已引起了学术界越来越广泛的关注和重视(Corder,1973;Kranshen,1983等),这种现象在心理学上被称为“母语迁移”现象。根据“母语迁移”理论,在第二语言的习得过程中,学习者的第一语言即母语的使用习惯会直接影响第二语言的习得,并对其起到积极促进或消极干扰的作用(Lado,1957)。根据教育心理学的原理(Thorndike,1913),母语对外语习得产生有益、积极的影响叫作正迁移,它能促进学习者对外语的掌握与运用;反之,母语对外语习得产生不利的、消极的影响叫作负迁移,是学习者掌握和运用外语的障碍。在习得过程中,正、负迁移同时存在并共同作用于外语习得。

三、数据统计

(一)调查对象

本次课题的调查对象为接受过口译培训和口译实战的浙江工商大学英语专业三年级学生和MTI口译学员。其中本科生组共67份音频,研究生组共17份音频,共计84份口译测试音频作为统计数据库。

(二)调研方法

1.数据采集

将学生分为两组,分别为本科生和研究生,以两组学生的口译测试音频作为统计数据库,主要针对词类和句法错译现象,展开数据调研。而这种错误分析理论的最早倡导者是Corder(1967)。其错误分析理论认为母语干扰并非错误的唯一来源,也无法进行预测,有很大的局限性。它是对学习者的实际语言错误进行分析,并对其采取宽容的态度,是对母语迁移理论的一种补充说明。

2.数据分析

对所采集的各项数据使用统计工具SPSS 12.0进行统计分析,制定数据分析的分类标准及范围,提出数据分析的可行性指标,分析母语迁移的表现形式、母语迁移与绩效的相关性以及造成母语迁移的原因,并对数据的真实性进行验证。

3.提出建议

基于对数据的分析,找出造成母语迁移的原因以及母语迁移对于绩效水平的影响。并提出可以减少母语负迁移现象对绩效水平影响的方法,提高学生以及译员在交传过程中的绩效水平。

(三)调研结果

1.此汉英交传错误分析语料选自67名商务英语专业三年级学生的汉英交传测试,考察内容是总共约150词的11句汉英翻译。endprint

2.此汉英交传错误分析语料选自17名MTI口译学员的汉英交传测试,考察内容是总共约150词的6句汉英翻译。

第一,从统计数据来看,本科生组897个错误中,有707个错误由母语干扰所引起,占总体错误的78.81%;研究生组193个错误中,有129个错误由母语干扰所引起,占总体错误的73.57%,这说明汉英交传过程中学生受母语迁移影响很大。

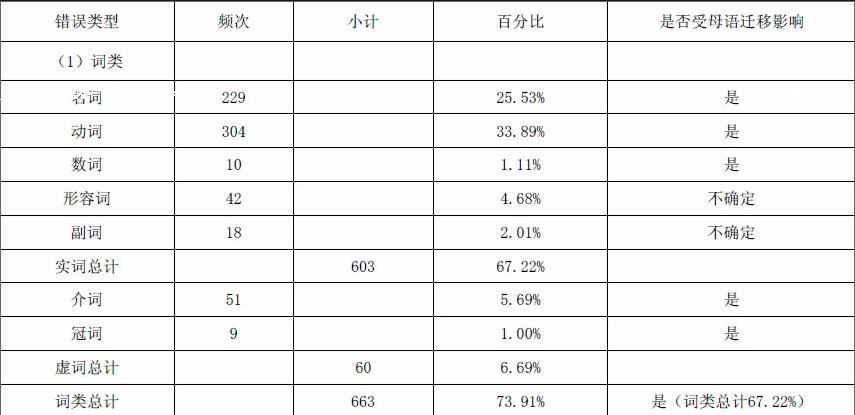

第二,从统计结果来看,本科生组和研究生组的最终统计结果相似。词类错误占总体错误比例最高,是汉英交传过程中受母语迁移影响最主要的方面。尽管句法错误占总体错误比例相对较低,但它也是受到母语迁移影响的其中一个方面。

第三,在词类错误中,名词错误和动词错误占总体错误的比例最高,分别为:本科生组名词错误占25.53%,动词错误占33.89%;研究生组名词错误占31.09%,动词错误占19.69%。

第四,在句法错误中,本科生组句子少译占总体错误的比例最高,为7.25%,句子错译次之,为5.69%,这说明本科生在汉英交传过程中少译、错译的现象较为严重;研究生组句子错译排第二,为9.33%,句子少译占第三,为6.74%,这说明研究生在汉英交传过程中错译的现象较为严重。

四、结果分析

(一)词法方面的母语迁移分析

1.时态错译

汉语基本上是借助词汇来表示各种时间和动作的,汉语动词除了有“着”“了”“过”的若干说法与英语的进行时、完成时或过去时相对外,别无其他与英语相对应的时体形式;而英语不仅有时态,而且种类繁多,区分细微,习惯性强。英语就是通过这些固定的语法手段将动作的进行过程与状况描绘得更准确更精细。正是由于汉语和英语在时态表达上的差异导致了学生容易在翻译过程中造成时态的错译。从统计数据来看,本科生组动词时态错误占所有词法错误的20.51%,占比第一,研究生组动词时态错误占所有词法错误的11.67%,占比第三。这说明随着经验的增加,学生在翻译动词时态这一方面有了较大改善。但是两个组别在时态错译这个方面的占比仍然较大,母语迁移对汉英语时态的转化影响较大。

2.词的错译

汉英两种语言之间的词汇并非完全对应,一个汉语词语往往包括很多语义,而英语却是将单词的用法分得很细致,这使得学生在汉英翻译的选词过程中不能根据词汇搭配选择最合适的英语单词,造成目标语的错译。并且学生很容易生搬硬套,把汉英词义简单地等同起来,造成词的错译。从统计数据来看,本科生组各词类,包括名词、动词、数词、形容词、副词、介词和冠词的错译总数占词法总错误的29.26%;研究生组各词类错译总数占词法总错误的29.17%。两组学生的错译比例均接近1/3,这说明尽管随着知识水平的提高和经验的增加,学生在词的错译方面的问题依然根深蒂固,这值得我们深思。同时也反映出母语迁移对词的翻译有很大的影响。

3.词性错译

汉语和英语在词性上有很明显的差别。汉语多类似于孤立语,英语则含有较多的综合语成分。因此汉语结构相对来说比较松散,缺少严格意义的形态变化,然而英语有较多的词性变化,不同词性之间的词也能很容易地进行相互转换。而汉英两种语言在词性上的差异使得学生在汉英交传这个紧张的环境中不能很快地将中文母语的语境转换成英文目标语的语境,最终导致词性错误。从统计结果来看,本科生组词性错译总数达61个,占词法错误总数的9.20%,研究生组的词性错译总数达5个,占词法错误总数的4.17%,这说明随着经验的增加和知识水平的提高,学生会减少在词性错译方面的所犯的错误。但不可否认词性错译仍然是学生汉英交传过程中容易出现的一个问题,母语迁移仍旧会导致学生词性的错译。

4.词的单复数错译

汉语和英语在词的单复数方面有显著的区别。因为英语的前身——古英语属于屈折语,这种语言的特点之一就是单词形态变化非常多样,英语单词从单数形式转换成复数形式的单词写法显然不同。而汉语属于孤立语,这种语言的特点就是没有单复数的区别。这种母语与目标语的差别会使学生在汉英交传过程中受到母语思维和母语语境的影响,翻译成英文时,不能选择正确的形式。从统计结果来看,本科生组词的单复数错译总数为73个,占词法错误总数的11.01%,研究生组词的单复数错译总数为14个,占总数的11.67%,其错译比例都超过1/10。这说明尽管研究生相比较本科生而言,在翻译领域的理论知识和实战经验都要更多,但是词性错译的问题仍然根深蒂固。

5.动词错译的类型

从统计结果来看,动词的错译毫无疑问是所有词法错译中比例较大的一部分。本科生组动词错译总数达304个,占所有词法错误的45.85%,研究生组的动词错译总数达38个,占总数的31.67%。这说明学生在动词错译方面的问题会随着知识水平和经验的增加而减少。从动词的统计结果来看,及物动词的错译总数最多,两组分别占43.42%和52.63%;不及物动词次之,两组分别占26.64%和28.95%。由于汉语中的动词多数是及物动词,只有极少数是不及物动词,而英语并不存在这种情况。有些动词在汉语中是及物动词,在英语中是不及物动词,有些动词在汉语中是不及物动词,在英语中是及物动词。因此,在汉英交传过程中,学生很容易将及物动词和不及物动词译错。

(二)句法方面的母语迁移分析

汉語重意合,句子之间常靠内部的逻辑关系联系在一起,所谓“形散而神聚”;而英语重形合,句与句之间往往靠各种语言形式紧密结合。这种汉英语言的差异使得学生在句法层面容易产生母语迁移现象,影响口译绩效。从统计结果来看,在确定是由母语迁移造成影响的句法错误中,动宾结构和主谓结构的错误总数占比最高,本科生组分别为11.97%和14.53%,研究生组分别为28.77%和13.70%。这表明尽管研究生的专业知识和经验都比本科生丰富,但句法层面的翻译技能仍然没有得到较大的改善。这也说明了母语迁移在句法层面对动宾结构和主谓结构影响较大。endprint

(三)错误原因分析

总的来说,汉英两个民族的原型思维的不同造成语言形式上的不同和习惯性错误。

1.抽象思维与形象思维

中国人重视形象思维,擅长使用形象的语言表达抽象概念。而以英语为母语者重视抽象思维,擅长使用抽象概念表达具体事物。语言上英语常常使用大量含义模糊、指称笼统的抽象名词来表达复杂的理性概念,给人一种“虚、暗、曲、隐”的感觉。这对习惯于形象思维的中国人来说,既有理解上的困难,又有表达上的困难。这使得学生在汉英交传的过程中容易受到汉英两种不同思维的影响而造成母语迁移,从而对口译绩效造成影响。

2.主体和客体的轻重思维

中国人看事物习惯于把主观事物放在第一位,所以汉语中多用主动形式。而英语国家的人看事物的角度总是把客观事物放在第一位,因此英语中多用无生命名词充当主语,被动形式使用也很多。这种主体和客体轻重思维上的差异导致的母语迁移现象在本次汉英交传过程中非常显著。这说明学生在两种语言转换的过程中尚不能完全掌握主客体转换的规律。

3.形式思维和逻辑思维

汉语重视辩证思维,语言形式受意念引导,逻辑常常在字里行间,句子与句子的联系没有英语那种形式上的完美,即汉语句子结构往往很松散,就是平常说的汉语是“意合”的语言。英语重视形式逻辑,句子结构错综复杂,一环套一环,即运用各种有形的手段将句法成分连接成一个逻辑形式非常严密的整体,就是平常说的英语是“形合”的语言。汉语的形式思维和英语的逻辑思维的差别对口译绩效的影响也非常显著。学生应该在学习汉英交传的过程中注重形式思维和逻辑思维的灵活转换。

五、结语

研究发现,在汉英交传过程中母语迁移对口译绩效的影响主要在词法和句法两个方面,其中对词法的影响集中在四个方面:时态错译、词的错译、词性错译以及词的单复数错译;对于句法的影响集中在两个方面,分别为动宾结构和主谓结构。究其原因,主要是汉英两个民族原型思维的不同造成语言形式上的不同和习惯性错误。因此在汉英交传学习过程中,必须采取一定策略,使以汉语为母语的口译学员减少因为母语迁移导致对译入语的理解与表达造成的影响。

(本文为国家社科基金“以汉语为母语的口译学员概念框架构建障碍研究”[项目编号:12BYY022]。)

参考文献:

[1]Bhabha,H.K.The Location of Culture[M].London and NewYork:Routledge,1994:156-157.

[2]Corder,S.P.Introducing Applied Linguistics[M].Harmond-sworth:Penguin Books Ltd,1973.

[3]Ellis,R.Understanding Second Language Acquisition[M].Oxford:Oxford University Press,1985.

[4]Kranshen,S.T.Terrell.The Natural Approach[M].Oxford:Pergam on Press Ltd,1983.

[5]Lado,R.A.Linguistics Cultures:Applied Linguistics for Language Teachers[M].Ann Arbor:University of Michigan Press,1957.

[6]Neubert,A.&G.M.Shreve.Translation as Text[M].Kent:The Kent University Press,1992.

[7]Odlin,T.Language Transfer[M].Cambridge:Cambridge University Press,1989.

[8]Snell-Hornby,M.Translation Studies:An Integrated Approach[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,1988.

[9]葛麗莲.母语迁移对中国学生英语表达的影响[J].首都师范大学学报(社会科学版),2003,(4):50-52.

[10]桑代克.教育心理学概论[M].北京:商务印书馆,1928.

[11]涂慧娟.英汉语篇章句式结构的对比[J].宜春学院学报,2011,(10):131.

[12]王文宇,文秋芳.母语思维与二语写作——大学生英语写作过程研究[J].解放军外国语学院学报,2002,(4):64-67+76.

[13]熊金芳.中学生英语写作中的母语负迁移现象研究[D].武汉:华中师范大学硕士学位论文,2007.

[14]许余龙.对比语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2002.

[15]杨怀恩.思维与句式结构及特有句式翻译[J].四川外语学院学报,2008,(2):102-106.

[16]张季红.翻译:利用母语促进外语教学的有效手段[J].上海翻译,2005,(1):40-43.

[17]赵联斌,刘治.原型—模型翻译理论[M].北京:国防工业出版社,2009.

(周翠琳 谌莉文 浙江杭州 浙江工商大学外国语学院 310018)endprint