运动训练专业人才培养模式研究

2017-08-10李强

李 强

(1.天津体育学院体育教育训练二系,天津 300381;2.河南大学博士后流动站,河南 开封 475000)

实验与调查

运动训练专业人才培养模式研究

李 强1,2

(1.天津体育学院体育教育训练二系,天津 300381;2.河南大学博士后流动站,河南 开封 475000)

本文采用问卷调查法等研究方法,通过对国内体育院系运动训练专业人才培养模式和课程设置进行全面的分析与研究,对国内学者所研制出的类似研究等资料进行统计分析,揭示运动训练专业人才培养模式和课程设置的发展规律,最终构建出我国运动训练专业人才的培养模式。

运动训练;专业人才;培养模式

我国体育院系的运动训练专业一直是以培养教练员为本位目标,也包含培养专项教师,现在这样的目标已经跟不上时代的变革。如何适应社会的需求,为社会提供更优秀的专业人才,适应社会的发展成了专业设置中的一个难题。要提高综合素质,人才培养既要有质的保证又要有个性的突破,这是一个重要的课题。

本研究通过对国内体育院系运动训练专业人才培养模式和课程设置进行全面的分析与研究,对国内学者所研制出的类似研究等资料进行统计分析,揭示运动训练专业人才培养模式和课程设置的发展规律,并通过多方位的实证调研,具体结合我国的人才培养背景研制出运动训练专业运动队科技服务方向人才培养模式和课程体系,为培养运动训练专业运动队科技服务人才培养提供可供参考的理论和实证依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

实证调查对象:从事运动训练活动相关的运动队、学校、运动员、学生、教练员和教师。专家调查对象:从事体育教学和运动训练的大学教授、政府机关从事运动训练管理的行政官员。

1.2 研究领域

运动训练专业人才培养模式。

1.3 研究方法

本文采用问卷调查法,以问卷作为收集资料的研究工具。问卷设计参考相关文献资料,借鉴学者们类似研究的指标。实证部分采用封闭式与专家开放式综合答题。问卷设计借鉴了5所体育院校相关专业培养指标编制。设计后的问卷反复进行问卷构成与语句的合理性与科学性分析,并邀请了相关专家进行验证。对已开发好的问卷进行了小样本试验调查,并对小样本试验调查采用Cronbach方法进行问卷信度和效度检验,问卷结果达到了0.7643~0.8358之间,问卷具有良好的信度。反复进行了3轮的预备调查。通过检查反馈确保问卷准确无疑的情况下,进入了正式调查阶段,调查程序。

1.4 资料处理

1.4.1 定性资料分析 本文通过比较与类比、归纳与演绎、分析与综合等逻辑分析方法,研究分析了国内外的文献资料及类似研究等第二手资料,了解目前我国对运动训练概念的认识及运动训练专业人才培养模式的探讨。

1.4.2 定量资料分析 本文采用SPSS 12.0 软件对实证调查数据和专家调查结果进行统计处理。统计方法采用Frequency analysis 方法、T-test检验及One-w ay ANOVA方差分析。

2 结果与分析

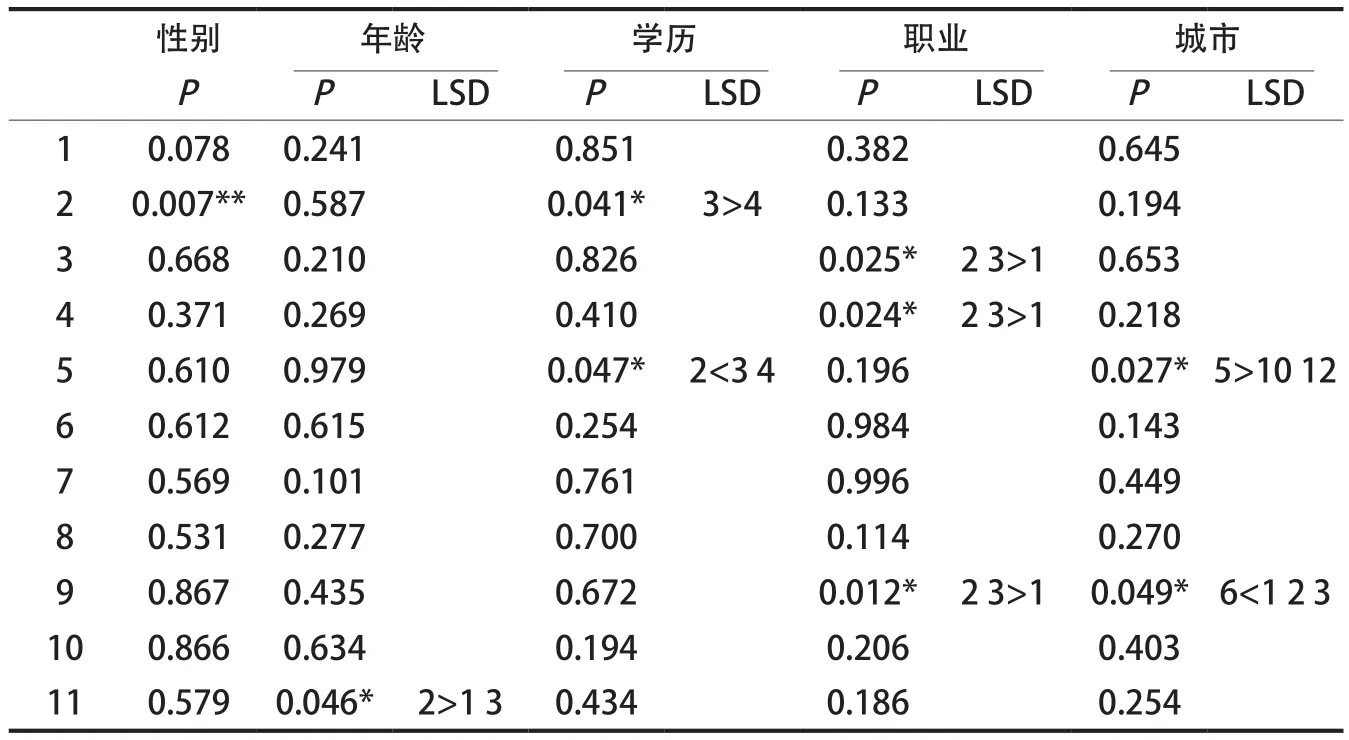

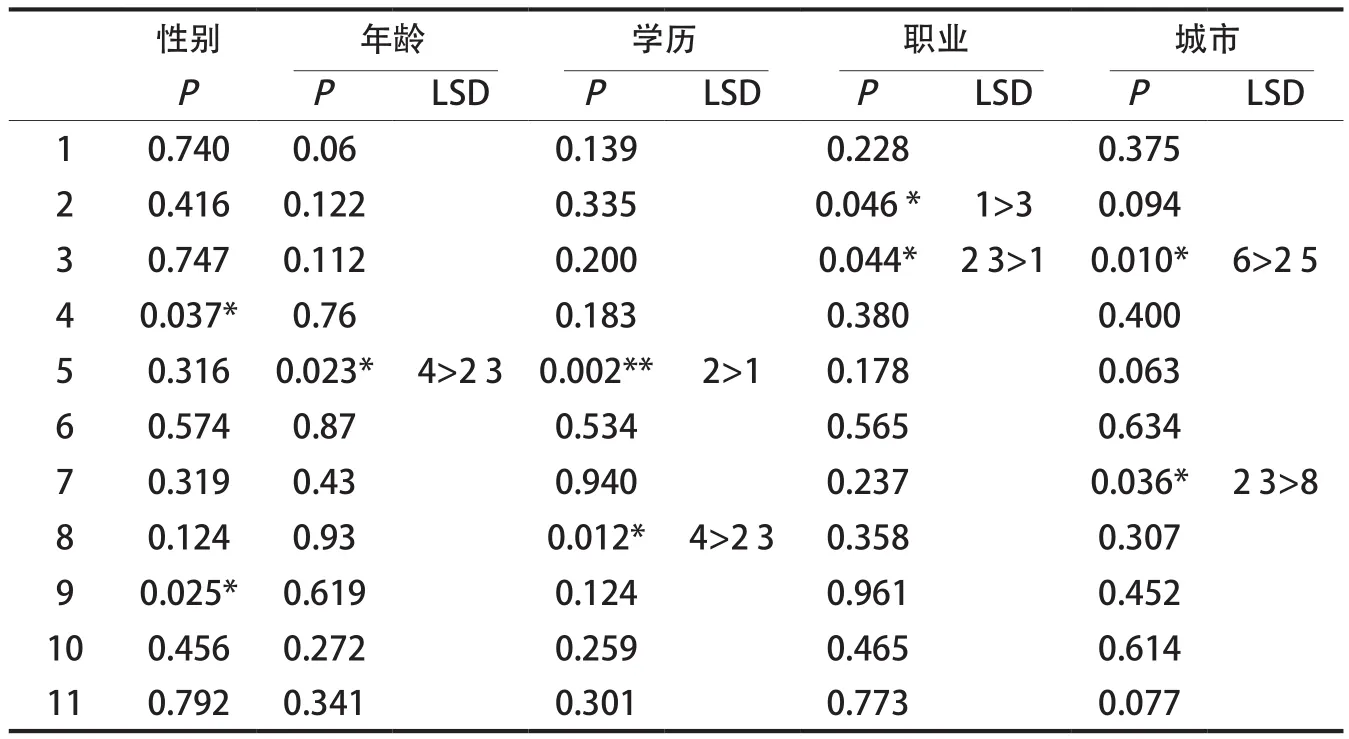

以下各表中:P<.05*,P<.01**,P<.001***。年龄:1:20~29岁,2:30~39,3:40~49岁,4:50~59岁,5:60岁以上。学历:1:专科,2:本科,3硕士,4:博士。职业:1:学生,2:健身俱乐部等私营组织机构人员,3:教育和体育部门行政管理人员。

2.1 运动训练专业人才培养目标调查结果与分析

在运动训练专业人才培养目标的11个指标中,在策划评估、运动训练管理、运动训练组织、运动训练调控、运动训练实施、运动训练康复、运动训练拓展、运动训练沟通、应用人才方面,女性大于男性;运动训练计划、高级人才方面,男性大于女性;在应用人才方面,30~39岁大于20~29岁和40~49岁;在运动训练管理方面,硕士大于博士;在运动训练计划方面,本科大于硕士和博士;在运动训练组织、运动训练调控和运动训练沟通方面,私人经营组织机构人员、教育和体育行政管理组织机构人员大于学生。(表1)

表1 研究对象的基本背景对运动训练专业运动训练管理人才培养目标实证调查结果

表2 研究对象的基本背景对运动训练专业人才培养规格实证调查结果

表3 研究对象的基本背景对运动训练专业运动训练管理人才培养课程设置实证调查结果

2.2 运动训练专业人才培养规格调查结果与分析

在体育经纪人培养规格的10个指标中,在思想品质、决策能力、组织能力、创新能力、激励能力、社交能力、领导能力、身体心理和掌握知识方面,女性大于男性;在协调能力方面,男性大于女性;在组织能力方面,40~49岁大于20~29岁;在激励能力方面,本科大于硕士;在社交能力方面,本科大于专科和硕士;在身体心理方面,硕士大于本科和专科;在决策能力和组织能力方面,私人经营组织机构人员和国家行政管理组织机构人员大于学生;在社交能力方面,国家行政管理组织机构人员大于私人经营组织机构人员。(表2)

2.3 运动训练专业运动训练管理人才课程设置调查结果与分析

在运动训练管理人才培养课程设置的11个指标中,运动解剖、运动生理、运动生物力学、体育教学、体育社会学、体育统计学方面,女性大于男性;体育管理、体育保健、体能训练、技战术分析等方面,男性大于女性;在年龄方面,50~59岁大于30~39岁和40~49岁;体育管理和体育保健方面本科大于专科;在体能训练方面,博士大于本科和硕士;在技战术分析方面,学生大于国家行政管理组织机构人员;在教育学方面,私人经营组织机构人员和国家行政管理组织机构人员大于学生。(表3)

3 结论与建议

3.1 运动训练专业人才的培养目标应该定位于培养运动训练专业范围内,从事运动训练策划评估、运动训练管理、运动训练组织、运动训练调控、运动训练计划、运动训练实施、运动训练康复、运动训练拓展和运动训练沟通等工作的高级应用型管理人才。

3.2 能力素质是运动训练管理人才整体素质的核心素质。它主要表现为运动训练管理人才把知识和经验有机地结合起来运用于运动训练管理的能力。对现代运动训练管理人才来说,知识固然重要,但归根结底要落实在分析问题、解决问题的能力上。能力是直接影响和决定运动训练管理人才成功与否的关键。

3.3 对专业运动训练管理人才培养课程设置实证调查结果显示,存在性别、年龄、学历和用人单位之间的差异。

[ 1 ] 邓明.我国高等体育院校运动训练专业的办学模式分析[ J ].西南师范大学学报:自然科学版,2006(6).

[ 2 ] 李德莆.运动训练专业办学指导思想的分析和讨论[ J ].武汉体育学院学报,2004(5).

[ 3 ] 鲁长芬,苏震,王健.我国高等体育院校运动训练专业培养目标的整合研究[ J ].山东体育学院学报,2006(1).

[ 4 ] 王丽娜,刘淑娜,葛超,等.我国体育院系运动训练专业毕业生就业与课程设置的优化研究[ J ].首都体育学院学报,2004(4).

[ 5 ] 鲁长芬,王健.从美国体育院系课程改革看我国运动训练专业课程体系的改革. [ J ].西安体育学院学报,2003(1).

[ 6 ] 邹国忠,张健,张世林,等.对我国体育院校运动训练专业培养目标的定位思考[ J ].南京体育学院学报,2001(2).

G807.4

:A

:1674-151X(2017)05-059-03

10.3969/j.issn.1674-151x.2017.09.028

投稿日期:2017-03-19

天津市哲学社会科学研究规划项目(TJTY16-012);天津市131创新型人才专项资金计划;天津体育学院本科教学改革研究计划项目(20140103)。

李强(1977—),副教授,博士。研究方向:足球教学与训练。