经筋刺法为主综合治疗周围性面神经麻痹30例

2017-08-09陈良华林万庆陈旭军林源梁栋富蔡昭莲陈瑛玲李成

陈良华,林万庆,陈旭军,林源,梁栋富,蔡昭莲,陈瑛玲,李成

(福建中医药大学附属人民医院,福建福州350004)

经筋刺法为主综合治疗周围性面神经麻痹30例

陈良华,林万庆,陈旭军,林源,梁栋富,蔡昭莲,陈瑛玲,李成

(福建中医药大学附属人民医院,福建福州350004)

目的观察经筋刺法为主综合治疗周围性面神经麻痹的临床疗效。方法收集周围性面神经麻痹患者60例,采用随机数字表法分为经筋刺法组和常规针刺组各30例。常规针刺组采用常规针刺配合电针、梅花针及闪罐治疗,经筋刺法组采用经筋刺法为主,配合电针、梅花针及闪罐治疗;观察2组的临床疗效,记录其治疗前后面神经功能评分及肌电图变化。结果2组治疗前后面神经功能评分、面神经功能分级评定、运动神经传导速度(MCV)潜伏期及波幅的差异均有统计学意义(P<0.05);经筋刺法组在各项指标上均优于常规针刺组(P<0.05)。结论以经筋刺法为主,配合电针、梅花针及闪罐,治疗周围性面神经麻痹效果显著,值得推广。

周围性面神经麻痹;面瘫;经筋刺法;针灸

周围性面神经麻痹主要表现为一侧眼闭合不拢、口角下垂并向健侧歪斜,常见于特发性面神经麻痹或贝尔麻痹。本病属祖国医学“口噼”“口眼歪斜”范畴,多因面部经筋感受风邪侵袭,致气血痹阻、经筋失调失约而致病,系属经筋发病。笔者采用以经筋刺法为主,配合电针、梅花针及闪罐治疗本病,报道如下。

1 临床资料

1.1 诊断标准参考《内科疾病诊断标准》[1]中的周围性面神经麻痹的诊断标准。

1.2 纳入标准①符合诊断标准;②年龄18~70岁;③发病7天内就诊,未经其他医疗单位治疗;④患者自愿参加本项研究,并签署知情同意书者。

1.3 排除标准①合并糖尿病、精神病、3级高血压、血液病、凝血障碍、地中海贫血、大细胞性贫血等其中任意一项者;②颅内炎症、肿瘤、外伤等累及面神经导致继发性的面神经麻痹者;③孕妇、认知障碍或健康状况异常而没有能力做出知情同意的成人、研究人员的学生、疾病终末期患者、囚犯或劳教人员等弱势群体;④因感染水痘-带状疱疹病毒导致的耳部疼痛、疱疹,或伴有听力下降、平衡障碍的面神经麻痹者。

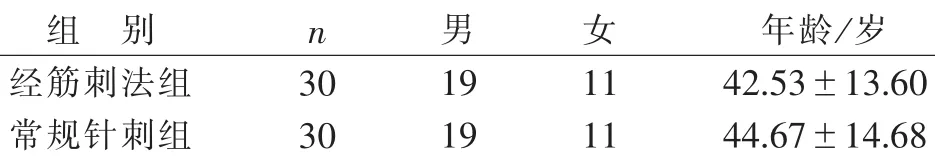

1.4 一般资料收集2015年8月—2016年9月在福建中医药大学附属人民医院针灸科门诊或住院的周围性面神经麻痹患者60例,年龄18~67岁,其中男38例,女22例。将60例患者按就诊时间顺序从1到60编号,从随机数字表中随意一个数字开始,往后读取60个随机数字,分别依次记录于上述60个编号下,再将60个随机数字从小到大排序(数值相同的按先后顺序排列),规定前30位随机数字对应的编号及患者纳入经筋刺法组,后30位纳入常规针刺组。将编号写在不透明的黄色信封表面,信封内藏有写着相对应的随机数字及组别的纸条。经筋刺法组年龄22~67岁,常规针刺组年龄18~65岁。2组性别、年龄比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 一般资料比较(x±s)

2 治疗方法

2.1 基础治疗

2.1.1 梅花针先用砂纸将梅花针针尖磨平,消毒,再用梅花针轻叩刺患侧额面部、耳后及颈部皮肤,以患者耐受、局部皮肤微红为度。

2.1.2 闪罐在患侧额部、面颊部、颈部皮肤相对平滑的地方进行闪罐治疗。操作时选择中、小罐,火球不宜大,火罐负压适中,大部分患者可有舒适感,时间为3~5 min。注意急性期时手法宜轻,闪罐的负压吸力宜小。

2.1.3 电针急性期不使用电针治疗;恢复期开始采用电针治疗。电针仪两组导线分别连接在阳白-攒竹穴或阳白-太阳穴、地仓-下关穴或地仓-颧髎穴,选择疏密波,强度适中,耐受为度,时间约为20 min。

2.2 常规针刺组在基础治疗上配合常规针刺治疗。常规针刺治疗参照《针灸治疗学》[2]中面瘫的治疗方法:主穴取患侧的翳风、阳白、攒竹、下关、四白、迎香、颧髎、地仓、颊车、夹承浆及健侧的合谷等穴。配穴:风寒证者加双侧风池穴,风热证者加双侧曲池穴,人中沟歪斜者加水沟穴,恢复期加双侧足三里穴。操作:上述大部分穴位均以常规针刺手法,其中地仓透颊车穴,夹承浆穴向外斜刺0.5~0.8寸。

2.3 经筋刺法组在基础治疗上配合经筋刺法治疗。经筋刺法治疗参考文献[3]中的经筋刺法治疗技术。取穴:患侧翳风、阳白、太阳、下关、四白、颧髎、地仓、颊车穴及健侧合谷等穴。操作:①阳白四透:采用一穴四针透刺的方法,从阳白穴平刺,分别透向上星、头维、攒竹和丝竹空四个穴位,进针约0.3寸,形似鸡足,施捻转泻法;②四白两透:采用一穴两针透刺的方法,平刺四白穴,分别透向目内眦和目外眦,进针约0.3寸,施捻转泻法;③颧髎、下关、翳风及合谷穴:常规针刺,施捻转泻法;④太阳透下关穴:向下平刺太阳穴,向下关穴透刺,进针约1.2寸,施捻转泻法;⑤阳明经筋排刺:在地仓与颊车穴之间采用多针排刺的方法,每隔0.5寸针刺1针,施捻转泻法。

2.4 注意事项2组在急性期(发病1~7天内),针刺面部穴位时,宜浅刺、轻手法;针刺远端穴位时,宜深刺、重手法。上述穴位均采用平补平泻的手法,留针时间约20 min。2组治疗操作每日1次,每周6次,每周休息1日,治疗4周后观察疗效。

2.5 观察指标

2.5.1 面神经功能评分、面神经功能分级评定均参考《周围性面神经麻痹的临床评估及疗效判定标准方案(草案)》[4]中的面神经功能评分表、面神经功能分级评定。治疗前后分别进行面神经功能评分及面神经功能分级。

2.5.2 疗效评定参考《周围性面神经麻痹的临床评估及疗效判定标准方案(草案)》[4]中疗效评定标准。①痊愈:双侧抬额、抬眉、皱眉、闭眼、鼓腮、煽鼻、努嘴、示齿、颏唇沟等均对称,患侧面部无并发症,面神经分级评分为95~100分。②显效:双侧抬额、抬眉、皱眉、闭眼、鼓腮、煽鼻、努嘴、示齿、颏唇沟等大部分对称,稍有差别,患侧面部无并发症或有轻度的联带运动,面神经分级评分为70~94分。③有效:双侧抬额、抬眉、皱眉、闭眼、鼓腮、煽鼻、努嘴、示齿、颏唇沟等均有差别,患侧面部可能会出现并发症——联带运动或面肌挛缩,面神经分级评分为55~69分。④无效:患侧不能抬额、抬眉、闭眼、鼓腮、煽鼻、努嘴、示齿、上提前伸下唇等,患侧面部可能会出现并发症——联带运动或面肌挛缩或面肌抽搐或鳄鱼泪征,面神经分级评分为54分以下。

2.5.3 肌电图检查发病7天后及治疗结束后各行一次面神经肌电图检查,比较其额肌、口轮匝肌运动神经传导速度(motor nerve conduction velocity,MCV)的潜伏期及波幅的变化情况。

2.6 统计学方法采用SPSS 18.0统计软件分析。计量资料用(x±s)表示,符合正态分布、方差齐性者,采用t检验,不符合者采用非参数检验;计数资料采用χ2检验,等级资料采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

3 结果

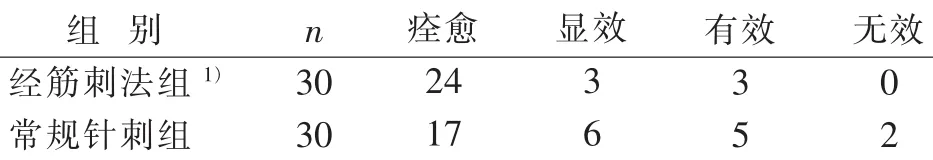

3.1 临床疗效比较见表2。

表2 2组临床疗效比较

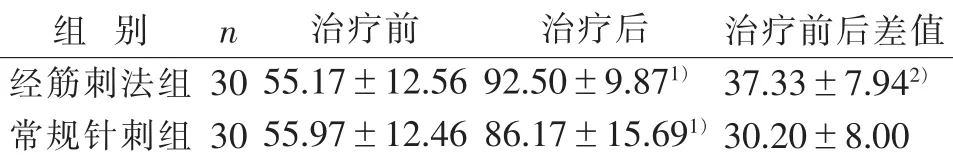

3.2 面神经功能评分比较见表3。

表3 2组治疗前后面神经功能评分比较(x±s)分

3.3 面神经功能分级情况比较见表4。

表4 2组治疗前后面神经功能分级情况比较

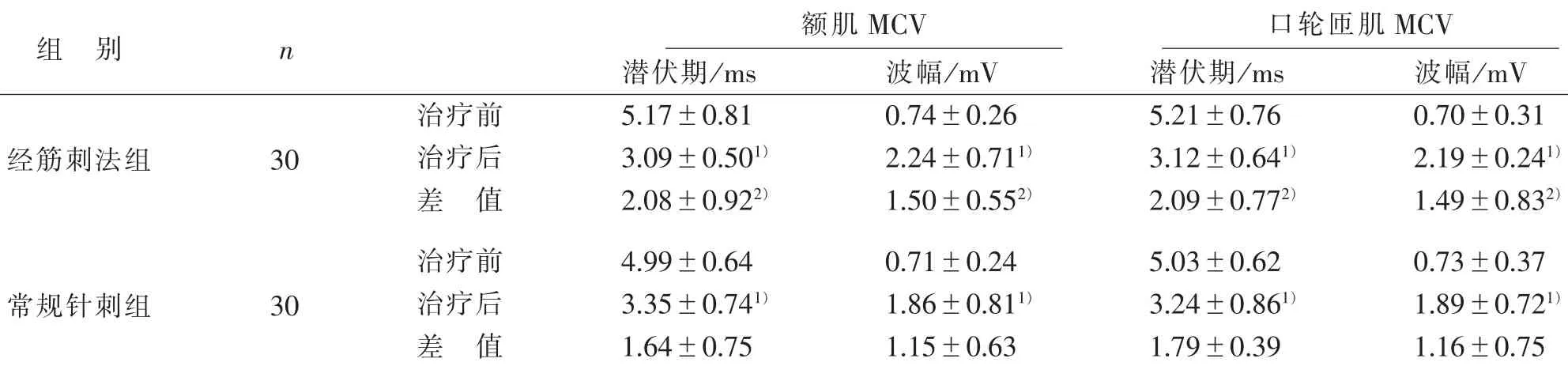

3.4 额肌、口轮匝肌MCV潜伏期及波幅比较见表5。

4 讨论

祖国医学认为体虚受风,面部经筋受风邪直中,致经筋纵缓不收,是本病基本病因病机,系属经筋发病。而三阳经分布于面部的经筋受阻,是该病的关键[5]。经筋刺法是根据《灵枢·经筋》中的“治在燔针劫刺,以知为数”及“以痛为腧”的经筋治疗理论,沿着经筋循行的路线上采用排刺、透刺等针刺法治疗经筋病的一种治疗方法[6]。笔者采用阳白四透、四白两透、太阳透下关、阳明经筋排刺等经筋刺法治疗本病,重在祛外邪、调气血、通经筋,是临床起效的关键[7-10]。

根据经络理论,治疗面瘫主要选取手足三阳经筋循行于面部的要穴,如地仓、颊车、下关穴(属足阳明经),翳风、阳白穴(分别属手、足少阳经),颧髎穴(属手太阳经)等;另有太阳穴(属经外奇穴),疏风通络、疏通头颞部气血的功效显著[11]。通过在三阳经经筋在面部分布的区域进行一穴多针、透刺及多针排刺等刺法,可以更好地激发、鼓舞三阳经经气,达到调和气血,疏通经筋的作用,颊筋自利而口僻得愈[3,10]。

表5 2组治疗前后额肌、口轮匝肌MCV潜伏期、波幅比较(x±s)

经筋刺法针刺的穴位为面部三阳经经筋的分布区域,根据现代解剖可知,这些位置正是面神经颅外段各分支重要解剖上的部位,通过刺激这些末梢神经,可显著改善面部血液循环,促进神经营养代谢,提高神经兴奋性,增强肌肉收缩,有利于动作电位正常水平的回复,从而使面肌运动亦随之恢复[10-12]。其中的一穴多针可以使面部经气弥漫散布,相互营养,透刺、排刺有利于加强本经及他经经络的相互联系,贯通气血运行[13]。经筋刺法因直捣病所经筋,刺激强而直接,故疗效显著[14]。

另外,配合电针可使运动神经支配的肌肉继发性兴奋收缩,促进麻痹受损的面神经尽快恢复[15-16]。梅花针叩刺可导邪外出而不伤正,疏导经气,现代研究认为它还可以改善局部循环,增强面肌收缩力,减轻水肿,提高免疫,使神经功能得以恢复[17]。闪罐的温热作用可以加强局部循环、代谢,使肌肉筋脉得以温煦濡养,促进神经细胞再生;闪罐反复的吸拔,还可促进局部肌肉张力的恢复[18]。

面瘫患者发病1周后查肌电图,可发现有不同程度的面神经潜伏期延长及波幅降低,急性周围神经损伤可分为神经失用、轴索断伤和神经断伤3种,分别是由于节段性脱髓鞘改变、轴索损伤失去连续性、包括周围结缔组织膜在内的神经完全切断所致[19],肌电图表现为潜伏期延长、波幅降低及异常电位。2组治疗后复查肌电图,潜伏期均较治疗前缩短,波幅均较治疗前提高;虽然治疗后2组的潜伏期、波幅的比较差异无统计学意义,但是二者治疗前后差值的比较有统计学意义,表明经筋刺法组在降低延长的潜伏期及提高降低的波幅方面均优于常规针刺组。在疗效判定、面神经功能评分、面神经功能分级等方面的比较,经筋刺法组亦优于常规针刺组,表明经筋刺法组临床疗效优于常规针刺组。

综上所述,采用以经筋刺法为主配合电针、梅花针及闪罐治疗周围性面神经麻痹,通过与常规针刺组对比,能更显著地恢复面神经功能,改善面瘫症状,疗效显著,值得临床推广。

[1]贝政平,蔡映云.内科疾病诊断标准[M].2版.北京:科学出版社,2007:711.

[2]王启才.全国高等中医药院校规划教材·针灸治疗学[M].北京:中国中医药出版社,2003:69-70.

[3]韩景献.经筋刺法治疗周围性面神经麻痹技术[J].中国乡村医药,2012,19(1):90-91.

[4]王声强,白亚平,王子臣.周围性面神经麻痹的临床评估及疗效判定标准方案(草案)[J].中国针灸,2006,26(11):829-832.

[5]倪丽伟,卞金玲,石学敏.经筋刺法为主治疗顽固性面瘫43例[J].云南中医中药杂志,2011,32(6):73-74.

[6]孙定炯,孟凡征.经筋刺法临床应用的现状[J].吉林中医药,2011,31(4):340-341.

[7]王敏.经筋刺法治疗周围性面神经麻痹的疗效及对肌电图的影响[J].中国中医急症,2005,14(7):611-612.

[8]曾路平.经筋刺法结合康复功能训练治疗周围性面瘫临床疗效观察[J].中医临床研究,2013,5(9):35-36.

[9]郭蕴萍,石学敏.经筋刺法治疗周围性面瘫经验浅谈[J].中华针灸电子杂志,2015,4(4):176-178.

[10]王舒,王敏,张杰,等.“经筋刺法”治疗周围性面神经麻痹50例疗效观察[J].中国针灸,2001,21(3):155-157.

[11]杨璇.“经筋刺法”治疗急性期周围性面神经麻痹的临床观察[D].武汉:湖北中医学院,2009.

[12]王梅生,王珊玺,李杰,等.透穴配合经筋排刺为主治疗周围性面神经麻痹56例疗效观察[J].成都中医药大学学报,2011,34(3):12-13.

[13]冯俊珍.“经筋刺法”加闪罐治疗周围性面瘫34例报道[J].中国优生优育,2013,19(2):151-152.

[14]史静.经筋刺法治疗周围性面瘫的临床研究[D].济南:山东中医药大学,2006.

[15]朱兵.针灸的科学基础[M].青岛:青岛出版社,1998:628.

[16]戚其华,倪姗姗,王友兰,等.中药穴位贴敷加电针治疗周围性面神经麻痹:随机对照研究[J].中国针灸,2013,33(11):965-969.

[17]易友康.透刺配合梅花针叩刺治疗面神经麻痹[J].中华实用医药杂志,2006,8(11):20.

[18]庞素芳.经筋刺法配合闪罐治疗周围性面瘫临床观察[J].北京中医,2004,23(1):43-44.

[19]党静霞.肌电图诊断与临床应用[M].北京:人民卫生出版社,2005:5-6.

R246.6

B

1000-338X(2017)03-0006-03

2016-12-19

福建省卫生计生委青年课题(2014-2-30);福建中医药大学临床校管科研课题(XB2013002)

陈良华(1983—),男,主要从事针灸学理论及临床应用研究。